『木と市長と文化会館』から「この先」をかんがえる

2011.6.1|cinema

震災後しばらくたって、ブログに「思うこと」というカテゴリーを追加した。震災後、わかっているつもりだったことがわからなくなったり、いままでぼんやりしていたことがらが反対にくっきりと輪郭を帯びて像を結んだりといったことが少なからずあり、そうしたことがらを思ったままに言葉にして残しておくことの大事さを感じたからである。それはまた同時に、たびたび読み返すことで、自分の中でこの「震災」を風化させないためのひとつの方策でもあるのだけれど。

そんななか、エリック・ロメール監督の映画『木と市長と文化会館 または七つの偶然』をふたたび、観た。本当は、下高井戸シネマのレイトショーで上映されるのを知り楽しみにスケジュール調整までしたのだが、当日まさかの井の頭線の人身事故によって間に合わず頓挫したのだった……。そこでやむをえず、近所でビデオカセット(!)をレンタルして観た。

舞台は、パリ南西部のちいさな農村。のどかで美しい村だが、のどかで美しいだけでは食っていけない事情は日本もフランスも同じ。そこで野心家の市長は、村の原っぱに図書館や野外劇場、プールまで完備した「文化会館」の建設を企てる。「文化会館」をつくることで、「田舎暮らし」に憧れる都会の人たちにアピールしようという作戦だ。じつは、その背後にはそれで手柄を立てて国政に進出しようという下心もあるのだが、政治家としてはあまりにおっとりとした性格の上、もともとがこの土地を愛しているのでいまひとつツメが足りない。要は、愛すべき人物。

一方、この土地の出身者ではないものの、その自然のうつくしさ、とりわけ建設予定地に立つ一本の柳の木に魅了されている小学校の教師は、口角泡を飛ばして市長の案を攻撃する。周囲はそんな彼に対して議会に立候補することを勧めるが、彼は首をたてに振らない。彼は言う、「自分はこの土地の人間じゃない」。

そんなある日、ひょんなきっかけで市長の娘と教師の娘が出会い、友だちになる。そして、10歳になる教師の娘は友だちのパパ(つまり、市長)に対して、文化会館の建設に反対であること、そしてその理由を熱弁し彼を黙らしてしまうのだった……。

さて、この映画、とにもかくにも台詞が多い。全編にわたってことばであふれている。一年ほど前にこの映画を観たときは、理屈っぽくて議論好きな、いかにもフランスらしい映画だな程度にしか思っていなかったのだが、その印象はいまはちょっとちがう。なにかを決定するプロセスでは、それにかかわるすべての人が意見を言い互いに議論することの大切さを、いまは知っているからだ。仏文学者でコラムニストの内田樹は、「脱原発の理路」と題したコラムでこう述べる。「原発のような重要なイシューについては、できるだけ多様な立場から、多様な意見が述べられることが望ましいと私は思う」と。全面的に賛成。「理屈っぽい」とか「屁理屈」とか、とかく物言うことに対してネガティヴに捉えがちな日本がこの先どうなってゆくのか、しっかり見届けようと思う。

そしてもうひとつ、この映画を観て感じたことがある。この映画のなかでは、さまざまな人たちが文化会館と村の生活、そして村の未来について意見する。市長と反対派の教師、市長の恋人の小説家、農家、カフェの女主人、酪農家、さらには子どもたちまで。反対派の教師は一見ヒステリックなエコロジストにみえるが、村人たちを巻き込んで自分の意見をゴリ押しするようなことはしない。もし文化会館が建ったら、自分はどこかべつの土地に赴任すると言う。「その土地の人間じゃない」からだ。その土地の未来はその土地に生まれ育った人たちこそが決めるべき、馬鹿げたハコモノにこだわる市長でさえ自分にくらべればまだ、語る資格があるということなのだろう。

このあたりにも、前回観たときにはまったく感じなかった「気づき」がある。その土地の未来は、その土地で生まれ育った人間こそが語らなければならない。できれば、その土地で生きることになる若者や子どもたちにも語らせるべきである、ということ。

なにをぼくが言おうとしているのかというと、その土地で生まれ育った人間も、この先「復興」の原動力となるべき若者の姿も不在の「復興構想会議」のメンツのことである。国は、おもに政治、経済面で「復興」を手助けしなきゃならない。でも、「復興」を語るのは国ではなく、その土地に生きる人たちの役目だとぼくはかんがえる。できれば、どんな夢物語だってかまわない、その土地の子どもたちに未来の東北、未来の北関東について語ってもらいたいと願う。その土地の未来を担うのは、彼ら子どもたちなのだから。その意味で、この『木と市長と文化会館』の結末はうつくしい。

余談になるけれど、今回あらためて1992年に制作されたこのフランス映画を観て、何度となくその台詞に「原子力」や「放射能」といった単語が登場するのに驚いた。一年前に観たときは、まったく右から左に抜けていた単語だったからだ。まさか自分が、そんな物騒な語彙と親しくなるなんて思いもしなかった……。それだけでも、この一年間に起こった(じっさいは二ヶ月半ほどだけれど)出来事の重大さを思わずにいられない。

なお、この映画については映画評論家の淀川長治がとてもすてきに紹介しているので、お時間のある方はぜひそちらもあわせて読んでいただければと思う→「淀川長治の銀幕旅行」より

餅は餅屋

2011.6.9|column

餅は餅屋

ということわざがある。調べると「何事においても、それぞれの専門家にまかせるのが一番良いということのたとえ。また、上手とは言え素人では専門家にかなわないということのたとえ」(「故事ことわざ辞典」より引用)とある。ごもっとも。

もともとは、プロフェッショナルの仕事への「信頼感」とそれがぼくらにもたらす絶大なる「安心感」を、「餅屋」にたとえて言ったのだろう。それはよくわかる。とはいえ、3.11以降、こうした日本人のもつプロフェッショナルへのある種「信仰」に近いリスペクト(?)が、あまり好ましくないかたちで顕在化しているような気がしてならない。なぜなら「餅は餅屋」という発想は、よりネガティヴに

素人は余計な口出しするな

と置き換えることができるからだ。

3.11以後、いろいろな人たちが原発のありかたや放射能汚染、それにからめて政府への批判などをツイッターを介して意見するようになった。ごくわずかに専門家もしくは専門的知識をもったひともいるが、そのほとんどは「素人」だ。当然、なかにはヒステリックな声もあれば、まったく現実を無視したかのような意見もある。無知ゆえの単純な勘違いも少なくない。また、ツイッターの場合、意図的に自分の嗜好に合う人物をフォローしがちなので「井の中の蛙」になりやすいという欠点もある。テレビでもおなじみの池上彰さんは、「『正しく恐れる』ことのむずかしさ」というコラムでこう指摘する。

「こういう事故が起きると、人は、自分の考えを補強する情報ばかり欲しがる傾向になるのだなと思います。放射能や放射線が恐い人は、今回の事故がいかに危険かという情報ばかりを集めて読みたくなるのでしょう。」

今回、自分自身への反省もふくめ痛感したのはまさにそういうことだった。それでもなお、「餅は餅屋」という発想の下ひとが「考えなくなってしまう」のにくらべれば、個人が「意見する」ことは大事だとぼくはかんがえる。「意見する」ことは同時に、「責任を持つ」ことでもあるからだ。そして、意見を言うことと他人の意見に耳を貸すことはつねに「一対」でなければならない。

科学にとって進歩は「業」のようなものである。ときにそれは、暴走する列車のように誰にも止めることができない。それゆえ、未来はけっして明るいものではない…… 文明学者の梅棹忠夫はそうかんがえた。いまから60年近くも前のことだ。そして、もし仮に、その暗澹たる未来を照らす一筋の光明があるとすれば、そのカギとなるのは、思想をあたかも「道具」のように使うことのできる「アマチュアによる英知」にちがいないと予見する(NHK「ETV特集・暗黒のかなたの光明~文明学者 梅棹忠夫がみた未来~」より)。

この先を思うとき、餅は餅屋という発想は、ひとまずカッコに括ってしまってよいのではないだろうか。とんちんかんでもいい、まずは素人(アマチュア)が「意見する」こと、それが肝心だ。意見をすれば賛同もある代わり、批判もあるだろう。しかし意見は、そういったたくさんの異なる声にもまれてこそ鍛えられるのもまた事実。他の声に耳を貸さない独断的な意見は、いずれ誰からも相手にされなくなって消えるだけのことだ。それに近ごろは、餅と偽って発泡スチロールや石けんを食べさせようとするたちの悪い餅屋も横行しているらしいからね。まずは自分でかんがえ、意見するところから始めたい。

吉田修一『横道世之介』

2011.6.11|review

一陣の風のようにさわやかで、愛おしく、かつ鈍くさい男、横道世之介。あるいはまた、偉大なる凡人の物語。

世界、世界と言うけれど、その実体は自分と自分を取り巻く人々からできた案外ちっぽけで退屈なものにすぎないのかもしれない。主人公の「世之介」もまた、そんな世界の一部としてごくありふれた平凡な人物にすぎない。とはいえ、機械がたった一本のネジを失っただけで動作しなくなってしまうように、彼を取り巻く人々の世界もまた、世之介という存在がなければかけがえのないなつかしい光を失ってしまうのだ。

後半、世之介の目に映るありふれた風景のうつくしさ、その儚さに涙がこぼれた。もちろんそれは、著者の構成がパーフェクトゆえの効果。

ちなみに、80年代の東京で青春を過ごした読者にとっては、その固有名詞だけで時代の空気を感じ取り、物語の細部まで手に取るように伝わるだろうが、もちろんそうでないひとにとってもなんら支障はないはず。個人的には、あの『パークライフ』の吉田修一と同一人物とは思えないほど(自分にはまったく肌が合わなかったので)、その世界に引きずり込まれた。

村上春樹『村上ソングズ』

2011.6.14|review

なぜぼくらは音楽を愛するのか? その「答え」を、無類の音楽好きとして知られる小説家とイラストレーターが教えてくれるのがこの一冊。

ふたりがそれぞれの音楽遍歴のなかで出会ったたくさんの歌から29曲を選び、和田誠による挿絵と村上春樹による訳詞&エッセイ、それに原詞が添えられる。どれも味わい深く、好奇心をくすぐられるが、いまはYouTubeという優れたメディアのおかげで手軽に実際のサウンドに触れることができるので、この本の楽しみは何倍にもふくらむ。そして、

── 優れた音楽はいろんなことを『音楽的に』考えさせてくれる

という村上春樹のことばこそは、冒頭の疑問への「答え」になっている。

音楽は文学の代わりにならないし、文学は絵画の代わりにならない。そして絵画は、けっして音楽の代わりにはならない。それぞれが、それぞれのやりかたでいろんなことを考えさせてくれるのであり、それゆえぼくらは本も読めば、絵画を観るし音楽も聴くのだろう。

逃げるに逃げられない

2011.6.15|nature

原発事故により、放射能汚染の恐怖に悩まされながら日々過ごしているひとは少なくない。とりわけ事故を起こした原発のある福島県に暮らす人たちはそうだろう。

そうした人たちに対して、ぼくらは思わずこう言ってしまいがちだ。「早く逃げればいいのに」。

じっさい、この件にかんしてはすでに日本中の多くの自治体が協力に乗り出していて、一定期間無料で住居を提供してくれたり、場所によっては当面の仕事をあっせんしてくれるような素晴らしく協力的な自治体もあるらしい。不自由な避難所生活を余儀なくされているひとはもちろん、ちいさな子どもを抱える家庭も、こうした制度を活用して一年でも半年でも放射能汚染の恐怖から離れて過ごしたほうが精神衛生上もいいのではないか、そう考えずにはいられない。

とはいえ、現実はなかなか複雑だ。日々恐怖におびえながらも、諸般の理由から動けずにいる人たちが大勢いる。事実、ニュースが伝えるところでは、被災者のために住居や仕事を用意した自治体の多くで募集枠が埋まらないといった事態も起こっているらしい。なぜか?

狩猟民族とか農耕民族とか言うつもりはないけれど、ようは生まれてこのかたさまざまな「縁」によって特定の土地に縛りつけられているのがたいがいの人間なのであって、そうカンタンには移住したりはできないものなのだ。その証拠に(?)、ぼくらの目にはあんな「自由」に見える「寅さん」や「スナフキン」だって行ったきりにはならないで、放浪のあいまにはかならず葛飾柴又やムーミン谷に戻ってくるのである。

たとえばの話、ある日見知らぬ外国人がつかつかとこちらに寄ってきて、いきなりこんなふうに話しかけてきたらどう思うだろう?「近い将来大きな地震が起こって、あらゆるものを壊し、修羅場になることがわかっているというのに、なんであなたはいますぐ東京から逃げようとしないのですか?」。

たしかに、首都直下型地震が30年以内に発生する確率が30%、東海地震にいたってはなんと87%、さらに立川断層で発生するM7クラスの地震も懸念されているのだから、5分後に東京が巨大地震に見舞われてもなんの不思議もない。そんな物騒な土地はとっとと捨ててより安全な場所に移住するほうが賢明にきまっている。にもかかわらず、ぼくらは逃げない。それどころかちょっとカチンときて、こう言い返すはずだ。「そうカンタンに逃げれるワケないだろ!!」

そう、この自分もふくめて、「生活がある」と言い訳しつつ「逃げるに逃げられない」のが人間なのだ。だから、福島の人たちに向かって安易に「逃げればいいのに」といった物言いはしないよう気をつけなきゃいけない。それはそのまま自分に向かって返ってくる。むしろ福島のみならず東京もふくめた各自治体は、危機が迫っているとき、より安全な場所へと巧みに「誘導」するような被災者対応マニュアルを「逃げるに逃げれない」という人間の心理に基づいて用意するべきだと思うのだけれど……。

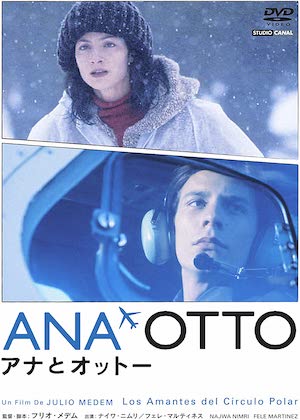

映画『アナとオットー』と白夜の北欧を楽しむ

2011.6.16|cinema

今回は、映画がテーマの「部活」です。スペイン映画『アナとオットー』(1992年)がこのたびDVD化されたのを記念して、この映画をキーワードにみなさんとおしゃべりを楽しもうという趣旨。

この映画『アナとオットー』はスペイン映画ですが、運命的な出会いを果たしながらその後引き裂かれた恋人たちが、みずからの運命に導かれるようにフィンランドの北極圏で《再会》を果たすラブストーリーです。映画の後半はすべて白夜のラップランドで撮影されており、「ブルーモーメント」と呼ぶにふさわしいフィンランドの薄明が印象的です。

今回は、この作品をDVD化したアイ・ヴィー・シーのバイヤー上山口恵美さんをお招きして、この作品にかんするエピソードなど伺いつつ、またラップランド地方の旅などの話も交えて楽しいひとときを過ごそうと思っています。

なお、今回はアイ・ヴィー・シーさんの特別な計らいにより、ご参加くださる皆様には事前に本編のDVD-Rを無料でお貸しします(希望者には実費で郵送も可能)。

また、日本ではめったに口にできない北極圏で採れる貴重なベリー、クラウドベリーを使った特別なデザートをご用意させていただきます。

ぜひぜひ、東京にいながらにして白夜の北欧に思いをはせましょう♪

──

◎ 部活 映画『アナとオットー』と白夜の北欧を楽しむ

日 時 2011年6月16日[木]19時30分から

場 所 カフェ モイ 吉祥寺

参加費 1,000円(クラウドベリーのデザートつき)

備 考

① この部活では、映画本編の上映はございません。

② 本編のDVDを事前に無料でお貸しします。お申し込みの際に、受け取り方法をご指定下さい。

・直接ご来店くださった方には、その場で貸与させていただきます。

・郵送を希望の方は実費(送料+封筒代)にてご指定先にご送付します。

・返却はいずれの場合も当日持参の上ご来店ください。

お申し込みは、お名前、ご連絡先お電話番号、人数、そして本編DVDの受け取り方法(ご来店or実費にて郵送のいずれか)を明記の上、メールにてお申し込み下さい。なお、郵送希望の場合は必ず送り先をご記入下さい。メールの件名は「アナとオットー」でお願いします。

では、お申し込みお待ちしております!!!

長谷川泰三『日本で最初の喫茶店「ブラジル移民の父」がはじめた―カフエーパウリスタ物語』

2011.6.17|review

日本のすべてのカフェのルーツここにあり。

いまからちょうど百年前、ブラジル移民の「父」水野龍は、コーヒー文化の紹介&普及、宣伝を条件にブラジル・サンパウロ州政府より12年間にわたりコーヒー豆の無償提供を受けることになる。そのために水野がつくったのが、いまも銀座に現存する喫茶店「カフェーパウリスタ」である。

そもそも日本にコーヒーという飲み物の需要がなかった時代に、水野らは徹底したパブリシティ戦略と(無償提供の豆だからこそできる)安価での提供により、あれよあれよという間に「カフェ」を時代の先端をゆく業態として都市に定着させてしまう。こうした「使命感」にも似た尽力がなければ、日本のコーヒー文化、喫茶文化はもっとちがったものになっていたかもしれない。つまり、「カフェーパウリスタ」こそは日本のすべてのカフェの「父」であると言っても過言ではないのである。

雑多な種類の人々が集い、文化人の「たまり場」としてリベラルな空気を漂わせていた「パウリスタ」こそは、日本のベルエポックともいえる「大正デモクラシー」の象徴といってよく、さまざまな文化人のエピソードは読んでいてとても愉しかった。また、貧しい若者のコーヒー代を見知らぬ客が立て替えてやるというナポリに残る人間味あふれる慣習「カフェ・ソスペーゾ」が、大正時代の「パウリスタ浅草店」にもあったと知ったのもうれしい発見であった。

「東京カフェマニア」のサマンサさんいわく「カフェは5年続けば老舗」だそうだが、「カフェーパウリスタ」は今年の6月25日で一号店である箕面店の開業から数えて満百歳を迎える。数々の喫茶店やカフェがことごとく息絶えてゆく昨今、細々とでも日本独自の喫茶文化が生き残っていってくれることを現場に身を置くひとりとして祈るばかりである。

『ミュージック・マガジン 2011年6月号』

2011.6.23|review

個人的に、今年上半期のベストワンに挙げたいピチカートワンこと小西康陽のソロアルバム『11のとても悲しい歌』。そのリリース前におこなわれたインタビューをここで読むことができる。

基本的に、これはピチカートファイヴとして人気を博していたときから一貫して言えることだと思うのだが、小西康陽には「孤独なひと」というイメージがつきまとう。幸福のうちに、その幸福が消え去る悲しみを同時に見てしまうひと、とでもいうか。ピチカートファイヴ時代、いつか野宮真貴が辞めると言い出す日が訪れると思うと心が痛む、なんていうエッセイを書いていたのが心に残っている。

「ソロ・アルバムとは”自分ひとりで作る音楽”じゃなくて、”自分ひとりのために作る音楽”なんだっていうことに気付きました」という本人の言葉どおり、この『11のとても悲しい歌』は「孤独なひと」小西康陽が自分の「孤独」と向き合うことから生まれたとても内省的なアルバムといえる。でも、その「ひとり」が同時にほかの誰かの「ひとり」と重なるとき、それは「名盤」と呼ばれるのだろう。

宮台真司・飯田哲也『原発社会からの離脱』

2011.6.24|review

一筋の希望の光とともに、この先のエネルギー問題について考えたいひと必読の一冊。

ここでは「3.11以後の日本」について、社会学者の宮台真司氏と環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也氏ふたりの対話を通じて、おもに「エネルギー」面から論じている。

宮台氏はここまで原発社会をつくってきた日本人の「心性」について、「《悪い共同体》とそれに結合した《悪い心の習慣》」「知識社会」「ガジェットの集積を尺度とした豊かさ」といったキーワードから語っているが、まさに核心をついている。

一方、もともと技術者として原発開発の現場に身を置き、原発行政にも深く関わってきた飯田氏の話も生々しく興味深い。その後訪れたスウェーデンで出会った自然エネルギーについて、ヨーロッパのみならずアジア諸国の導入例や、日本における可能性や過去の失敗例まで紹介されており勉強になる。

そして、この先のヴィジョンとして提唱される「小さな統治ユニットによる共同体自治」は、エネルギー問題だけでなく、この先の日本、とりわけ東北〜北関東の早期の復興のためにもぜひ実現してもらいたいと思う。もちろん、あわせて電力の固定価格制度の早期導入もまたれるところ。なぜか福島県や新潟県に「東京電力」の原発があるという不自然を是正するためにも。

網野善彦『日本社会と天皇制』』

2011.6.27|review

靴の中の小石みたいに、3.11以降それまでまったく気にもかけていなかった物事が気になって仕方ない。たとえば、「天皇制」について。

震災後の天皇陛下のお言葉やふるまいには、たしかに、なにかしら日本人の琴線に触れるものがあったように思う。その正体はいったい何なのだろう? 自分なりに探ってみる必要がありそうだ。

著者は日本中世史の研究者であるが、みずから「日本共産党」の党員であったこともあるだけに、「天皇制」については一貫して批判的な立場を貫いている。とくに、このブックレットの元となった講演が行われた80年代当時は中曽根政権のもと日本の右傾化が懸念されていた時期だけに、かなり直裁的な表現もみられる。

・歴史上、単一民族による統一国家としての「日本」が存在していたことはない。

・歴史上、天皇家が「日本」を統治していた時代もほぼ存在しない。

・皇国史観などを通じて、天皇家が重要視する「後醍醐天皇」という存在の「特異性」。

といった「視点」がここでのキータームになっている。これだけをもとになにかを判断することはまったくできないとはいえ、コンパクトながら日本人と天皇制(とりわけ中世の)を知る上で大変に興味深い論考。後醍醐天皇とその治世について論じた『異形の王権』もぜひ読んでみたいところ。