佐藤雅彦さんが撮った映画

2004.7.28|cinema

シネクラブ「キノイグルー」が、またまたおもしろそうな映画を発掘してきてくれました。

今回上映されるのはなんと、「バザールでござ~る」や「だんご三兄弟」でおなじみのCMディレクター佐藤雅彦が1998年に制作したオムニバス映画「Kino」です。

地上のどこか(ロケ地はなぜかルーマニア!)で繰り広げられる、無名の人々による穏やかで幸せで不思議な6つの物語(50mins)。キノイグルーを主宰するふたりも太鼓判を押すおもしろさ。かなり力がはいってる様子でしたヨ。みなさんも佐藤雅彦の映像ワールド、ぜひこの機会に体験されてみてはいかがでしょう。

会場は、築地にあるクリエイター養成スクール「パレットクラブ」。日程は、8/6[金]、7[土]、8[日]の3日間。上映スケジュール、ご予約等はキノイグルーのWEBサイトをご覧になってください。なお当日は、wato kitchenさんのケータリングもあるそうです。

それにつけても、シネクラブというスタイルをとることで、映画を観るという行為にふたたびワクワクするような高揚感を取り戻してくれるキノイグルーの活動、これからも目が離せません。

ロケ

2004.9.27|cinema

東京都立大学の映画サークル「KINO」の映画撮影に協力させていただきました。

ふだんはもろもろの事情により基本的にTV取材や撮影協力の依頼についてはお断りしているのですが、このサークルに所属しているのが常連のヤマグチくんということもあって、今回特別に(なんてエラそうに言うほどのことはないんですけど)OKさせてもらいました。

暗~い音楽がその生活の核となっていた大学時代のぼくとくらべると、ひたいをよせあって役者の演技を一心に見守るかれらのすがたはとてもひたむきで、熱いものをかんじました(って、オヤジくさい発言ですね)。そして最後には、しっかり記念撮影にもまぜてもらって撮影終了(後々「誰だよ、あれ」とかいわないように)。

出演者&スタッフのみなさん、おつかれさまでした。よい作品にしてください。

才女気質

2004.9.29|cinema

はたして中平康は、ジャック・タチの名前をしっていたのでしょうか。

ジャック・タチが傑作『ぼくの伯父さん』を撮影したのは1958年。一方、中平康は、今回キノ・イグルーがとりあげる作品『才女気質』を1959年に撮影しています。しばしば稀代のモダニストとよばれることでも共通するこのふたりが、ほぼおなじ時期にこれらの作品を残したということに、ぼくは驚かずにはいられないのです。

それぞれの作品は、古い価値観と新しい価値観との対立が引き起こす騒動をコミカルに描いているという点で共通しています。さらに、それぞれ「パリ」と「京都」という、伝統を重んじながらも、反面とびきり「新しもん好き」でもある街を舞台としているという点でも共通しています。

そしてなにより、ここが肝心なのですが、それを見守るふたりの〈まなざし〉が似ているのです。ふたりの〈まなざし〉は「古きもの」と「新しきもの」、そのどちらか一方に肩入れするということはありません。「古きもの」には慈愛をこめて、「新しきもの」には「いいぞいいぞ」という感じではっぱをかけるように、そのすがたを描いています。余分なメッセージや批評をおりこまない、そんなリベラルな〈まなざし〉があってはじめて、このさわやかな軽みはうまれるものなのかもしれません。

そんなわけで、個人的には、「ジャック・タチがすき」というひとにこそ、ぜひこの映画をおすすめしたいとおもいます。いまだビデオ化、DVD化されていない作品だけに、この貴重な機会をお見逃しなく!

◎ KINO IGLU #8

中平康監督作品『才女気質』(1959年/日本/87mins)

10/16[土],17[日]

CINEMA BAR「THE GRISSON GANG」(小田急線 読売ランド前)

ご予約および詳細は、KINO IGLUのHPをごらんください。

映画のなかのカフェ

2004.10.14|cafe

お茶をのむシーンが印象的にえがかれていればそれだけで、その映画はぼくにとって魅力的なものになる。それは、ぼくがこういう仕事についていることとも無関係ではないけれど、なによりカフェや喫茶店のもつ独特の空気がすきだから、にほかならない。

ジャック・ドゥミ監督の『ロシュフォールの恋人たち』に登場する港町のカフェは、ぜんぶがぜんぶ《白日夢》のようなこのフィルムにふさわしく、いつか夢でみたような、リアリティーを欠いたうつくしさ。ボリス・ヴィアンの小説を映画化した『うたかたの日々』で、エキセントリックな哲学者ジャン=ソール・パルトル(!)がいりびたっているのは言うまでもなく、サンジェルマン・デ・プレのカフェ。『アメリ』でも「カフェ」は重要な舞台になっていた。「カフェ」ではないけれど最高なのは、クロード・ソーテ監督の『ギャルソン!』だ。イヴ・モンタン演じるところのギャルソンがとにかくカッコいい。飲食関係の「男子」にファン多数、でも、なぜだか「女子ウケ」はわるい。「オトコの美学」だね(本当か?!)。ここまではフランス映画のお話。

イギリス映画は、「カフェ」よりも「パブ」。あまり思いうかばない。マイケル・ウィンターボトム監督の『ひかりのまち』の主人公は「カフェではたらいている」という設定。「カフェ」ではないけれど、もっとも「カフェ的」なシーンがみられるのは、マイク・リー監督の『秘密と嘘』。ぼくにとって「五本の指」にはいる映画だ。ここでの「お茶をのむ」シーンは、ピースフルで、ある意味、崇高ですらある。

『ユー・ガット・メール』というアメリカ映画にはたびたび「スタバ」が登場するけれど、なにやらコマーシャルなにおいがしてたのしい気分になれない。わがフィンランドには「コーヒー・アディクト」に捧げる最高の一本がある。アキ・カウリスマキ監督の『愛しのタチアナ』(写真)がそれだ。これほどまでにコーヒーをバカ飲みする映画を、ぼくは知らない。しかも全然おいしそうでないところが、また「らしくて」いいのだ。一人あたりのコーヒー消費量世界一を誇るこの国の、まさに面目躍如といったところ。何杯のんだか、もし数えたひとがいたらぜひおしえてほしい。

日本だったら、京都のイノダコーヒがたびたび登場する中平康監督の『才女気質』をおいてほかにない(イノダのウェブサイトにくわしい紹介があります。必見!)。ここでイノダコーヒは、いわば「おっちゃんのための『街場のシェルター』」としてえがかれている。恐妻の目をぬすんではホッとひといきつくという、まさに憩いの場。こういうのもまた、カフェにあたえられたたいせつな使命(?!)である。ちなみにこの週末、キノ・イグルーがこの作品の上映をするので、興味のあるかたはぜひごらんになってみてください。

ふぅーっ、観たことのある映画をならべただけなのにつかれちゃいました・・・みなさんがごらんになったもので、あんな映画にこんなカフェがという話がありましたらぜひおしえてください。情報お待ちしております。

白夜の時を越えて

2004.11.25|cinema

シネクラブ「キノイグルー」のイベントに、フィンランド映画が登場です!

フィンランドの映画というと、まっさきに思い出すのはやはりアキ&ミカのカウリスマキ兄弟ですが(というか、ほかに知らない!)、今回上映されるのはフィンランドを代表する女性監督ピルヨ・ホンカサロ(Pirjo Honkasalo)の作品『白夜の時を越えて』(1998年 98min.)です。

双子の姉妹ヘレナとイレネ、サーカス小屋を舞台にふたつの魂がつむぎだす、悲痛なほどに清冽なちいさないのちの物語。撮影は、ヘルシンキをはじめフィンランド国内でのオールロケーション。サーカスの団員として各地を巡業するという設定なので、当然、フィンランド好きのかたには見逃せないいろいろなフィンランドの景色がスクリーンに登場するのではないでしょうか。

なお、今回は下北沢のCD SHOP併設のカフェ「mona-records」さんで開催されるクロセユカリ写真展「ぽつり ぽつり」のイベントとして上映されます。したがってこの作品も、クロセさんの透明感あふれる写真をイメージしてセレクトされたものとのことで、当日は写真の展示とともに映画をたのしめるというなかなかにぜいたくな仕掛けとなっています。興味のあるかたは、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょう?

日時:12/5[日] 16:00~、19:00~

会場:mona records(モナ・レコード)[下北沢]

定員:各回30名(先着順)

料金:1,800円(嶋崎工房特製お土産つき)+1オーダー

予約:Kino Igluのサイトよりメールにてお申し込みください。

フィンランド版「マトリックス」?!

2005.1.16|cinema

Wさんから、フィンランド発の《超時空SFアクション大作》があるらしいとの話をきいた。タイトルは『スペース・タイム~時空を超えた使命』、2003年に製作されたフィンランド映画だ。みたわけではないのでなにも言えないけれど、宣伝文句がとにかく強烈。

フィンランド映画界が「莫大な予算と製作期間が費や」し、その「威信をかけて製作」した本編は、「『マトリックス』を彷彿とさせるワイヤーを多用したガンアクション、最新のCG技術を駆使した未来空間の演出など」圧巻のスケールで描く史上希に見る一大巨編である・・・ときたもんだ。

しかしながら、だ。莫大な予算と製作期間を費やし威信をかけて製作したというワリには、なぜかオール・フィンランド国内ロケ、しかも出演者のほとんどはフィンランド人って、これはいったいどうなのよ?さらに「準備段階から全米を中心とした全世界を視野に入れて製作」したにもかかわらず、オリジナル言語はフィンランド語だし・・・。うーむ、これはなんだかちょっとイヤな予感が(笑)。

ああ、みたい!みたくなってきた!そして後悔したい!(笑)

いえいえ、これも「愛」ですから、「愛」。

ちなみに、アキ・カウリスマキの『過去のない男』では主役を演じたマッルク・ペルトラも「悪役」で登場(らしい)。フィンランドの公式サイトもグッときます。ぜひ。

美しき結婚

2005.3.5|cinema

ごぞんじシネクラブ「Kino Iglu」より、ヌーヴェルヴァーグの巨匠エリック・ロメール監督作品『美しき結婚』の上映会のあんないが届きました。

エリック・ロメールの映画は、学生のころ、いまはなき「シネヴィヴァン六本木」という劇場でよく観ていたような記憶があります。なんとなく奥歯に物がはさまったような書き方なのは、断言できるほどはっきりとは憶えていないからにほかなりません。いや、観たのはたしかなのですが、はたしてどんな作品を観たのかが漠然として思い出せないのです。

そしてそれこそが、じつはぼくにとってのエリック・ロメールについての印象でもあります。タイトルやストーリーはぜんぜん憶えていないのに、あるひとつの「シーン」だけがとても鮮明なイメージとして刻みこまれている。そして、ふだんは忘れているそのイメージが、しばしばなにかの拍子に不意に、匂い立つかのように鮮やかに思い出されてくるのです。きっと、ことエリック・ロメールの映画にかんしていえば、ぼくはそのストーリーよりも、一瞬一瞬の映像のうつくしさに魅了されていたのかもしれません。ぼくにとってのロメールは、だから、「映画」というよりはむしろ《映像のポエジー》と呼んだほうがしっくりくるような気がします。今回上映される「美しき結婚」もまた、未見ながらきっとロメールならではの「余韻」をともなったうつくしい作品にちがいありません。もし、まだロメールの映画を観たことがないというかたがいらしゃったら、ぜひこの機会にごらんになられることをおすすめします。

さらに今回は、パリを中心に活躍されている写真家のMIKA POSAさんの手による短編映画2本もあわせて上映されるとのこと。これも見逃せませんね。会場はIID世田谷ものづくり学校(三軒茶屋)、3/19[土]・20[日]の二日間です。おそらくかなり早い時期にSOLD OUTになることが予想されますので、お申し込みはお早めにKino Igluのサイトからどうぞ!

ナイト・オン・ザ・プラネット

2005.3.10|cinema

スクリーンのなかで「フィンランド」と出会ったのは、アキ・カウリスマキではなくジム・ジャームッシュがさいしょだった。

それは、おなじ日のおなじ時刻に、世界の5つの都市で起きるタクシーの車中での出来事を描いたオムニバス・フィルム『ナイト・オン・ザ・プラネット(原題 Night On Earth)』(1991)でのこと。この映画の、ぼくの記憶にまちがいがなければ、たしか最後のエピソードが《ヘルシンキ編》だったはずである。舞台は、真冬の早朝のヘルシンキ。ひと気のない大聖堂前の広場(元老院広場)を流す一台のタクシー、その氷に封じこまれたかのような光景に、まずは衝撃をうける。寡黙で無表情なタクシードライバーを演じるのは、アキの映画ではおなじみの故マッティ・ペロンパー(没後10年、なのですね)。そして乗客となる泥酔した三人の男たちもまた、アキ映画にはちょくちょく顔をだすおなじみのメンツ。そしてやがて、両者の間に悲惨な《不幸じまん》(?!)が繰り広げられるのだが・・・。

いまにして思えばこの作品、そのキャストもシナリオも、いわばジャームッシュによるアキ・カウリスマキへのトリビュートという性格をもっていたのですね。この映画をはじめて観た当時はそんなことはぜんぜん知りもせず、ただただその呆れかえるほどに陰うつな世界に「引いた」記憶しかない。いっしょに劇場でこの映画をみた女の子は、映画館をでた後、「絶対行きたくない」とつぶやいた。その意見にはまったく同感、のはずだったのだが、いまはこんなことしているのだから人生なんてわからんもんですよ。

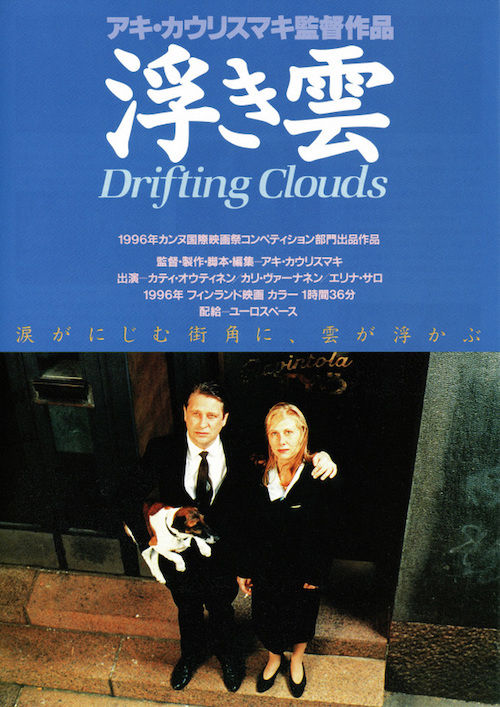

アキ景色

2005.3.11|cinema

フィンランドへ行くことがきまって、アキ・カウリスマキの映画をみた。予習のつもりで、『マッチ工場の少女』と『浮き雲』の二本をみたはずだ。当然のことだが、「予習」になどなりやしなかった。仕方がないので、ほかの作品もみてみることにした。そしてようやく、これらの映画を「たのしいフィンランド旅行」のまえにみてしまったじぶんの「過ち」に気づいたのだった。

寒々しい景色、いつもつまらなさそうな顔をしている登場人物たち、不意にあらわれる暴漢、無表情のまま突飛のない行動にでるひとびと、酔っぱらい・・・おもいっきり不安な気持ちを抱えたまま、ぼくは生まれてはじめてフィンランドの地に降り立った。アブナイひとびとがうごめいているという「フィンランド」に対するぼくのイメージは、すぐさま誤りであることに気づいた。そこは、ごくフツーのひとびとが、ごくフツーに暮らしている、ごくごくフツーの国であった。

では、アキの映画に描かれている「フィンランド」がまったくのデタラメなのかといえば、そんなことはない。多少のデフォルメはほどこされているにせよ、街を歩けば、しばしばあたかもアキの映画のワンシーンであるかのような光景と出くわしたりもするのだ。たとえば、去年トゥルクという街をたずねたときには、白昼、街路でうつぶせになって倒れている大男を目撃した。そして、その大男のかたわらを何事もなかったのようにファミリーが歩き去ってゆくのだから、またなんともシュールな光景である。

こうして、フィンランドでそんなアキ・カウリスマキの映画を彷佛とさせる光景やひとびとを発見するのは、いまやぼくの密かな愉しみでさえある。美しい建築や洗練されたデザインばかりでないイケてないフィンランドが、またどうにも愛おしかったりするのだ。

太鼓判!葉山でアキ!

2005.3.25|cinema

アキ・カウリスマキによる《都会のちいさなおとぎ話》といえば、そう、「浮き雲」ですよね。その映画「浮き雲」の「とにかくスペシャル」な上映会のおしらせが、おなじみキノ・イグルー[Kino Iglu]からとどきました。

日にちは、4/16[土]・17[日]の二日間、昼、夕方、夜と各日3回の開催です。会場になるのは、葉山のとてもすてきなかわいいギャラリー「haco(ハコ)」。ぜいたくなことに、このイベント、なんと一回の定員はたったの8名(!) 、しかも昼、夕方、夜とそれぞれ異なる「テイスト」をかんがえているというから、それもたのしみです。

じつは、この上映会を企画した「キノ・イグルー」がアキ・カウリスマキの作品をとりあげるのは今回が初めてのこと。まえにもふれましたが、かれら「Kino Iglu」の名づけ親はアキ・カウリスマキそのひとということもあり、まさに満を持しての登場といえそうです。「キノ・イグルー」のおふたりにとっても特別な夕べになるのでは?

ところで、このブログを読んでくださっているひとならきっと、いちどはこの「浮き雲」という作品をごらんになっていることとおもいます。かく言うぼくも、けっして派手ではないけれど、じわっとしあわせな余韻がひろがるこの映画を、ビデオやDVDでいちどならず観ています。でもこういう作品こそ、ほんとうはだれかといっしょに観て、余韻をわかちあいたい、そんなふうにもかんがえるのです。そしてこの上映会はまさに、そうした欲求をかなえてくれるものになるでしょう。

春の宵、映画の余韻にひたりつつ、海風に吹かれて家路につく、そんな最高の「お膳立て」まで用意された今回のイベント、ぜったい参加して損はないですよ。

お問い合わせ、お申し込みは「キノ・イグルー」へ、急いでどうぞ。

ichさん、ご指摘ありがとうございました。

のんき大将

2005.5.8|cinema

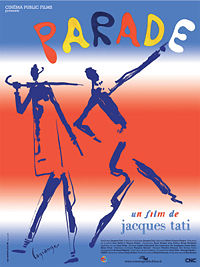

ジャック・タチはお好きですか?

『ぼくの伯父さん』、『ぼくの伯父さんの休暇』、『トラフィック』、『プレイタイム』・・・ジャック・タチの映画はどれもモダンでチャーミングだけれど、ときに「冗長」に感じられてしまうこと、ありませんか?でも、それはきっとジャック・タチが映画を観ることがしあわせだった時代に生きたひとだったからにちがいありません。だって、しあわせは長く続いたほうがいいにきまってますから。

「プロムナード」をテーマに毎月開催されているシネクラブ「キノ・イグルー」の上映会、今回とりあげられるのはそのジャック・タチ監督/主演による『のんき大将』(1949)。しかも今回は、タチの遺志を汲んだ娘ソフィーの手で1994年に再編集された〈カラー版〉での上映。

「笑わせるための『笑い』」ではなく、「笑うための『笑い』」でつねに観るひとの「こころのゆとり」を問うタチの映画だけに、せわしない日々のささやかな「息つぎ」にうってつけのイベントとなることでしょう!

◎ ジャック・タチ『のんき大将〈カラー版〉』

日 時:5/28[土] 5/29[日] 両日 13時~、15:30~

会 場:IID世田谷ものづくり学校

料 金:2,500円(デザートプレートつき)

定 員:各回とも先着30名さま

くわしくはkino IgluのWEBサイトをごらんください。

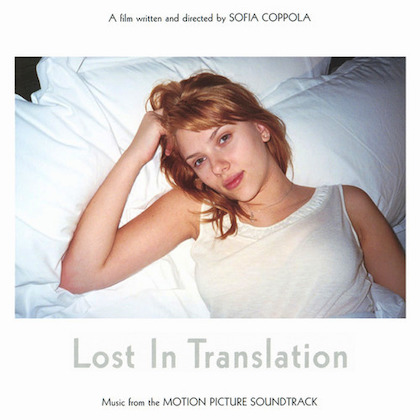

Lost in Translation

2005.5.26|cinema

いまさらですまないが、「Lost in Translation」を観たのだった。

生まれつき「語学の神様」から見はなされているせいで、どこにいっても「ロスト・イン・トランスレーション」なぼくにとっては、ストーリー的には「ふぅ~ん」程度にしか感じるものがなかった。おもしろかったのは、スクリーンの中のペナペナでプラスティックな「トーキョー」の姿。ソフィア・コッポラの「トーキョー」のフェイクっぽさは、どこかウォン・カーウァイの「ホンコン」のそれに似ている。

カメオ出演で、Hiromixや藤原ヒロシにまじって「フェイクっぽい90年代トーキョー」の〈代名詞〉ともいえる「ヒステリックグラマー」のデザイナー北村氏が登場するあたり、「いかにも」という感じで妙に納得してしまった。個人的には「ヒステリックグラマー」の色使いは〈きたない〉ので好きになれないが、あれはあれでいわば〈外部者のまなざし〉から投射した「東京」のネガとしての表現だった、というワケか。

フィンランド人の若いコが「エキサイティング!」とよろこぶのもまた、日ごろぼくらが目にしている「東京」とは異なる、いわばThe Jesus and Mary Chainのフィードバックノイズでコーティングされた「ペロペロキャンディー」のような都市「トーキョー」ということなのだろう。

月曜日のユカ

2005.7.6|cinema

そういえば、ひさしく「横浜」にも行っていない。などと唐突に思ったのはほかでもない、こんどシネクラブ「キノイグルー」で『月曜日のユカ』を上映するという話を耳にしたからです。

中平康監督、加賀まりこ主演のこの作品については、いまあらためて言うべきことなどあまり残されていないような気がします。ひとつ言えるのは、この作品が1964年当時もっともフォトジェニックだった女優を、もっともフォトジェニックな都市「ヨコハマ」を舞台に撮影した、すこぶるフォトジェニックな映画であるということくらいでしょうか。よくもわるくも「体臭」を感じさせない映画ですね。

ところで、今回この上映会がひらかれるのは青山のクラブ「青い部屋」。言わずと知れた、作家でシャンソン歌手の戸川昌子さんが経営するシャンソニエです。これは「キノイグルー」の渡辺さんにおしえていただいたのですが、この「月曜日のユカ」を監督した中平康は、戸川さん原作による小説『猟人日記』の映画化にあたってもメガホンをとっているとのこと(しかもこのふたつの作品、なんとおなじ年に製作されているのです!)。そういう意味でも、こんかいの上映会、なかなかにおしゃれな「お膳立て」が用意されているといえそうです。

とにもかくにも、百聞は一見にしかず。潔いまでにスタイリッシュに徹したこの映画、ぜひお見逃しなく!

◎ 乙女音楽研究会~キノイグルーナイト!~

作品:中平康監督『月曜日のユカ』(1964)

共演:エルナ・フェラガーモ(7/16)・Pecombo(7/17)

日時:7/16[土],17[日] 両日とも17時、20時の2回

場所:青山「青い部屋」

会費:予約2,500円 当日2,800円 1ドリンク、フードつき

予約:お名前、人数、ご連絡先をメールにてお知らせください。

くわしくは、「Kino Iglu」のサイトをごらんください。

緑の光線

2005.8.2|cinema

「緑の光線」を観た。

ロメールの映画というと、いつも思い出すのは「シネヴィヴァン六本木」という映画館のことである。ぼくが観たロメールの映画はほとんどすべて、この、いまはなくなってしまった映画館で観たはずだ。しかも、夏休みに。この点の記憶はあいまいだけれど。映画のあらすじはさっぱり憶えていないのに、映画が終わって地上にでた瞬間の目が眩むような光や、六本木通りの喧噪だけはやけにはっきりと憶えているのだった。あとひとつ、それにまつわる話として思い出されるのはこんな「教訓」だ。デートにロメールの映画はふさわしくない。映画のあと、その話で盛りあがれないから。

ところで『緑の光線』という作品、はたして観たのか、それともまだ観ていなかったのかどうも判然としない。ロメールの映画はいつもそうだ。じゃあ、つまらなかったのかというと、断じて言うが、そんなことはない。とりわけ、この『緑の光線』という映画はとてもよかった。

ごくフツーのひとびとがごくフツーにおしゃべりしているようにみえる自然体の演技や、エンディングの《爆発》にむけてひたすらエネルギーをためこむかのような「抑制された演出」など、ロメール映画の「エッセンス」がいっぱいにつまった作品、という気がする。そうしてあらためて感じたのは、ロメールの映画というのは「ストーリー」をおもしろがるものではなく、その《余韻》をたのしむべきものなのだろうということ。だから、それがはたしてどんな作品だったのか他人に説明することすらできないにもかかわらず、その《手触り》だけはしっかりと心に刻みこまれているのだ。

まあ、もっと気楽に、南仏のいろいろなリゾート地の景色やそこで夏を謳歌するひとびとの姿を垣間みることのできるこの映画を、ジャック・タチの『ぼくの伯父さんの休暇』とならぶバカンス映画の傑作としてたのしむことだってできる。とりわけ、この夏どこにも行けないひとはぜひ。それにしても、「バカンスに命をかける」フランス人の悪戦苦闘ぶりは「哀れさ」を通り越して、ほとんど「滑稽」ですらある。「バカンスの過ごし方」がストレスになってしまうなんて、フランス人も難儀なひとびとである。

プライベートシアター

2005.8.15|column

きょうから3日間、夏休みをいただいています。といっても、べつにどこか行くあてがあるわけでも、またなにかするあてがあるわけでもなく、とりあえず適度にエアコンのきいた部屋でビデオなど観つつ「ああ極楽、極楽」とつぶやきながらゴロゴロする、そんな怠惰な過ごし方こそがほんとうは《理想の夏休み像》だったりするのですが。

そしてきょうは、店へ行く用事ついでに、目先を変えて昼間っから店で「映画」を観てきました。いわば「プライベートシアター」、あるいは「名画座モイ」といった感じでしょうか。

こんな感じで、いつかみなさんにもご参加いただいて《映画をたのしむイベント》など実現できると楽しそうですね。

キッチン・ストーリー

2005.8.23|cinema

みなさん、『キッチン・ストーリー』という映画ごらんになりましたか?たしか一年くらいまえに劇場公開された作品ですが、ようやく遅ればせながらDVDで観ることができました。

「台所における独居老人の行動を研究するため、スウェーデンからノルウェーの寒村へと派遣された調査員と老人との心の交流」というヘンテコなシチュエーションもさることながら、とにもかくにもジャッキー・チェンの映画と対極をなすような(?)《静の世界》こそがこの作品の特徴といえるかもしれません。主人公は老人と中年の調査員の男ふたり。しかも、ほとんどのシーンが「こじんまりとした台所」のなかで展開されるというミニマムな作りで、まるで溶けてゆく氷をじっと見ているかのような気分になってきます。

それでも、しずかに、ひたすら感情を押し殺したかのようにやりとりされるふたりの会話の中にも、スウェーデン人ゆえの、またノルウェー人ゆえの性癖や考え方のちがいが表現されていて、目をこらして、耳をすましてみるといろいろな興味深い《発見》があります。もし、以前この映画をみてピンとこなかったというひとがいたら、ぜひW・ブラインホルスト『われら北欧人』という本を読まれてからあらためてご覧になられることをおすすめします。

ムーミンと秋田の山菜と

2005.8.28|cinema

手帳の余白にちょこっとメモっておいてほしい、たのしい「おしらせ」をふたつ。

ひとつめは、おなじみ「Kino Iglu(キノ・イグルー)」の上映会情報です。

「こどもえいがかん 01」と題して、9/10[土]に「IID 世田谷ものづくり学校」にてパペット・アニメーション版「ムーミン」の上映会があります。1970年代にポーランドで製作されたこの作品については、日本では2年前に劇場公開され、現在はDVD化されているため「観たことがある」、あるいはもしかしたら「毎日観ている」などというひともいらっしゃることでしょう。けれども、この上映会のようにおおきなスクリーンで、客席のこどもたちの素直なリアクションを耳にしながらあらためて観なおしてみるというのも、なかなかたのしい体験といえそうです。

毎回おたのしみのスウィーツは、嶋崎ナナさんといがらしろみさんのユニット《Biscuitier》がこの日のイベントのためにつくる特製のビスケット。イベントの詳細&予約はKino Igluのサイトをごらんください(フライヤーはmoiにも置いてあります)。

ふたつめは、すてきな貼り絵でおなじみのみやまつともみさんからのおしらせです。

青山の「BOOK246」内にあるTravel Galleryにて、8/31[水]までみやまつさんの原画展「秋田へ。山菜をさがしに」が開催中です。これは、現在発売中の雑誌「PAPER SKY no.14」特集:秋田のたからもの 自然と歩く旅のためにみやまつさんが制作した貼り絵の原画を展示するもので、なんと最終日の31日には15時~20時くらいまでみやまつさん本人による貼り絵の実演&販売もあるとのことなので、ぜひ興味のあるかたは足を運ばれてみてはいかがでしょう。どうしても時間がなくて・・・というひとは、ぜひ本屋さんで「PAPER SKY」を手に取ってみてください。「秋田の山菜図鑑」というページですが、とにかくいいですよ。おすすめです。

なお、みやまつさんのポストカード、北欧雑貨をモチーフにしたものを中心にmoiでも再入荷しました。よろしければぜひ!

かもめ食堂

2005.9.2|cinema

「邦画初オール・フィンランドロケ」が(局地的に?!)話題になっている映画『かもめ食堂』の公開が、来春に決定しました。

ヘルシンキで日本食堂を営む三人の女たちの姿を描いたこの作品、作家/エッセイストの群ようこがシナリオを担当し、小林聡美、もたいまさこ、片桐はいりというインパクト十分な(というか十分すぎる)三人の女優が競演するということでいまからたのしみです。メガホンをとるのは、『バーバー吉野』という不思議な映画で長編デビューした荻上直子。さらに、アキ・カウリスマキの『過去のない男』で主役をつとめたマルック・ペルトラが客役で登場するというのもたのしみですね。

ところで、タイトルの「かもめ食堂」をフィンランド語に直すと「Ravintola Lokki」になります。そこでさっそく検索してみると・・・やっぱり実在しました、「Ravintola Lokki」。サイトをみるかぎり、ラハティの海辺にたたずむなかなか気持ちよさそうなレストランです。もちろん日本人が経営しているわけでも、日本食レストランというわけでもありませんが。

映画の『かもめ食堂』のほうはフィンランドでの公開も予定しているとのことですので、チャンスがあれば「フィンランドの映画館でみる」というのも面白いのではないでしょうか。

クラーネの洋菓子店

2005.10.4|cinema

本屋で立ち読みをしていたのだった。立ち読みしていたのは、植草甚一の『いい映画を見に行こう』。パラパラとページを繰っているうち、ある映画について語られている文章に目がとまった。デンマークの女流監督アストリッド・ヘニング・イェンセンが手がけた『クラーネの洋菓子店/Kranes Konditori』(1951)である。

ノルウェーの港町にひっそりとたたずむ小さなカフェ(コンディトリ)を舞台に、恋に揺れるひとりの中年女性の思いを細やかに描いた珠玉の作品ということらしいのだが、なにせじっさいに観たわけではないのでなんとも言えない。ただ、配給会社の知り合いから「感想を聞かせてほしい」と頼まれ、まだ台本すら届いていなかったこの作品の試写を観たJ・J氏は、冒頭のワンシーンをみた瞬間「これはいける」とニンマリしたそうである。

その後、この映画は『女ごころ』という邦題で晴れて日本でも公開されることになる。1954年のことだ(配給は松竹洋画部=新世紀映画社)。残念ながら、この映画の話をあまり耳にしないところからすると大ヒットというわけにはいかなかったらしい。ただJ・J氏の解説をよめばよむほど、北欧のひとびとのつつましい生活ぶりが静かに心を打つこのような作品をいまこそぜひ観てみたいとかんがえてしまう。

どうでしょう?キノ・イグルーのおふたり、いつかどこかでこの映画を上映してみるっていうのは。

雪に願うこと

2005.10.16|cinema

ことしもまた「東京国際映画祭」の季節になりました。サラリーマン時代このイベントには苦労させられたなぁ・・・って、べつにそんなことが言いたいワケではなく、伊藤ゴローさんが音楽監督をつとめた映画「雪に願うこと」(監督/根岸吉太郎 出演/伊勢谷友介、佐藤浩市、小泉今日子ほか)が、ことしの「東京国際映画祭」のコンペティション作品で上映されるのです。

ゴローさんは、ボサノヴァ・デュオ「naomi and goro」やソロユニット「MOOSEHILL」で活躍中のギタリスト。たぶんこのブログを読んでくださっている方ならご存知ですよね?コンポーザーとしても、最近ではイラストレーターエドツワキによる「資生堂パリ・エキスポ」のための音楽を担当していますし、もともとMOOSE HILLの音楽にはどこか「映像」を喚起するようなところがあると思っていたので、まさに今回のサウンドトラック制作の仕事は「まってました!」という感じです。ゴローさんにとっても映画の仕事はとても刺激的だったようで、以前moiに顔を出してくれたときにも「もっと映画の仕事がしたい」と語っていました。

映画は、真冬の北海道、「ばんえい競馬場」を舞台に兄と弟との《再会》と《再生》のストーリーを描いた作品。監督は「遠雷」や「透光の樹」、ぼくの世代にとっては「探偵物語」や「ウホッホ探検隊」でおなじみの根岸吉太郎です。ちなみに、今回「審査委員長」をつとめるのはチャン・イーモウ監督。ゴローさんにはぜひ、これを機にレッドカーペット・デビューを飾っていただきたいものです(笑)。

この「雪に願うこと」は、六本木ヒルズのヴァージンTOHOシネマズにて映画祭の期間中3回ほど上映される予定です。お時間のあるかた、ぜひ足をはこんでみてください。

おすすめ

MOOSE HILL/Wolf Song(333DISCS)

たとえるなら、おだやかな「日常」のための淡彩色のサウンドトラック(moiでもしょっちゅうかけてます)。

※上映スケジュール、チケットの購入方法等は、「東京国際映画祭」公式サイトをごらんください。

ククーシュカ~ラップランドの妖精

2006.1.27|cinema

この春、2本のフィンランドを舞台とした映画が公開されます。ひとつは、以前このブログでもご紹介した荻上直子監督の『かもめ食堂』、そしてもうひとつが、ロシア映画『ククーシュカ~ラップランドの妖精』です。どちらもフィンランドを舞台としていながらも、ともに「外国映画」というところが不思議です。

この『ククーシュカ~ラップランドの妖精』は、すこし重いテーマをもった作品です。舞台は第二次世界大戦さなかの、フィンランドの北極圏ラップランド。この地で暮らすサ-メ人の女アンニと、彼女の家に逃げ込んだふたりの負傷兵-ソビエト兵イワンとフィンランド兵ヴェイコ-による言葉の通じない三人の奇妙な共同生活(サーメ語/フィンランド語/ロシア語)が描かれています。

もちろんいうまでもなく、当時ソビエトとフィンランドとは敵対関係にありました。フィンランドは隣国ソビエトの侵攻を食い止めるべく、やむなくドイツ軍に加担していたのです(結果フィンランドは「敗戦国」となる)。そして、ソビエトvsドイツ/フィンランドの戦闘の最前線こそが、この映画の舞台ともなっているサ-メ人たちが代々暮らしてきた土地「ラップランド」だったわけです。表面上は、ソビエトとドイツ/フィンランドとの闘いという様相を呈しているものの、サ-メ人にとっては自分たちの土地を彼らが奪い合っている、そんなふうにもみえたかもしれません。こんな彼らが、ひょんなことからひとつ屋根の下、言葉さえも通じない状況のなか暮らすことになるというストーリー、なんともアイロニカルで、かつ寓話的です。

ぼく自身、この作品を観たわけではないのでなにも語れないのですが、歴史をふりかえる限り、この戦争で得をした人間はだれもいない(辛くも戦争賠償金を手に入れたソ連でさえも)ように思われ、この作品を通して監督が伝えたかったこともまさにそのあたりにあるのではないかと推測しています。

余談ですが、ラップランドの州都ロヴァニエミは、皮肉なことに、戦争末期フィンランドにとって味方であったはずのドイツ軍の手によって焼き払われます。いわゆる「焦土作戦」というやつです。けっきょく、フィンランドはじぶんの国からドイツ軍を撤退させるため、ドイツ軍との戦いも強いられてしまいます。そのためラップランドでは、ソ連軍以上にドイツ軍を嫌う人々も多いそうです。この映画を観るにあたっては、こんなページなども参考にしてそんな歴史的背景をすこし頭にいれておくと、より深く理解できるかもしれません。

※以上、情報提供はみほこさんでした。いつもながらキートスです。

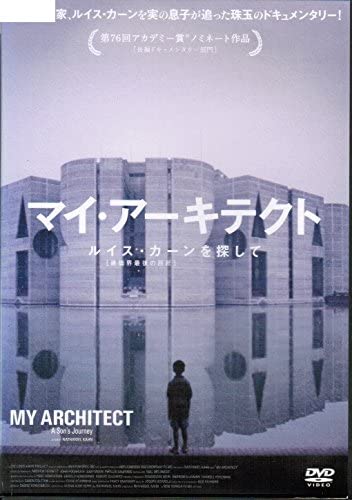

「泣ける映画」の話

2006.2.16|cinema

小説はあまり読まない。ドラマもほとんど観ない。小説よりはノンフィクション、ドラマよりはドキュメンタリー、その好みはむかしから変わっていない。

なにか小説を読もうと思い本屋へ行っても、パラパラひらいて二、三行も読むともう嫌になっている。うそくさいな、そう感じてしまうのだ。だいたいが、そうと知りつつその「うそ」を楽しむのが小説やドラマの醍醐味なのだから、そう感じてしまうじぶんはつくづくつまらない人間だな、と思う。

それにひきかえ、ノンフィクションやドキュメンタリーはけっこう好きだ。しかも、あっけないほどかんたんに感動してしまう。終わってしまったが、以前NHKで放送していた「プロジェクトX」など、観ればかならず目頭が熱くなっていたし、このあいだなんて、たまたまやっていた「実録・ホスト物語」といった番組で泣いてしまった。じぶんでも、いったいどこに感情移入したのか皆目見当がつかないのだが・・・。

先日そんな話をしていたところ、お客様から『マイ・アーキテクト~ルイス・カーンを探して』という映画をすすめていただいた。世界的建築家ルイス・カーンの《愛人の息子》であった主人公が、父親の死から25年後、《兄弟》をはじめとする関係者にインタビューしたり、父親が遺した建築物を訪ねたりしながら《父親探しの旅》に出るというドキュメンタリー。もちろん涙腺にもズドンと響く作品になっているとのこと。

「花粉症」のフリして、思いきり泣いてきます。

かもめ食堂

2006.4.11|cinema

遅まきながら、ずっと気になっていた映画「かもめ食堂」を観てきた。

公開から一ヶ月あまり、その間何人かのひとから「moiみたいだったよ」といった感想をいただいた。「実写版moiみたいでしたよ、いろいろな意味で」とは、建築家の関本サン。来店した小学生の女の子からは「ここ『かもめ食堂』みたいだね」と言われ、先日は「『かもめ食堂』を観たらこちらのことを思い出して」というある新聞の論説委員の方からお電話をいただきコメントを求められたりもした(10日付の朝日新聞夕刊コラム「窓」欄をごらんください)。これでは気にならないワケがない。

どうだろう?似てるのかなぁ?そんなふうに思いながら「かもめ食堂」を観ていてひとつの共通点に気がついた。たぶん、それは主人公サチエの《世間》に対する立ち位置のとり方とぼくのそれとのあいだの「共通点」といえるかもしれない。

日本では、いま、「勝ち組」だとか「負け組」だとか、あるいは「格差社会」だとかと、巷はなにかとかまびすしい。じゃあ一体じぶんはどうなんだ?とふりかえったところで、正直あまりピンとこない。「勝っている」と感じないのは当然としても、「負けている」のかといえば、かならずしもそうとも感じていない。それは、ぼくがそもそも「世間」でいわれているような「勝負」にハナっから参加しているつもりがないせいにちがいない。

サチエもまた、「勝ち」だとか「負け」だとか、そんなことには一切無頓着にみえる。「好きなことをおやりになっていいですねぇ」という問いに、サチエはこう返す。「いいえ、やりたくないことをやらないだけですよ」。「やりたいことやっているんだから言い訳はできない」なんて考えて、挙げ句のはてに病気になんかなっているぼくとしては、とても真似できない、あっぱれなまでの力の抜けようである。

ところで最近よくかんがえるのだが、「moi」を支えてきたのはたぶん、「勝負にのこる」という《価値観》ではなかったか、と。「勝負にのこる」、つまり「すもう」の「ノコッタ、ノコッタ」というあれである。それは、形勢不利だろうが息も絶え絶えだろうが、とにかくつま先だけでも「土俵」にのこっていさえすればいいじゃないかというスタンスでもある。世間には、勝ち急ぐあまり勢いあまって土に手をつけてしまう力士だっているのだ。けれども、「土俵」にのこっているうちは(少なくとも)負けではない、だってそういうもんでしょう?じゃあ、もしも力尽きたら・・・?

「そのときは、やめちゃえばいい」(byサチエ)

それだけのこと。

PS.ちなみに「かもめ食堂占い」の結果は、「おにぎり(おかか)」でした・・・

かもめ効果!?

2006.5.7|cinema

ゴールデンウィークが終わった。

いつもなら、「いったいみんなどこに行っちゃったんでしょうね」などと常連のお客さま相手に八つ当たりなどしているゴールデンウィーク。ところがどうしたわけか、ことしはやけに忙しかった。もしや、かもめ効果!?

とするならば、期待せずにはいられないのは「かもめ食堂」の続編だ。

「かもめ食堂2」、「かもめ食堂 それから」、「かもめ食堂 おかわり」・・・なんでもいい。「またまた かもめ食堂」、「ひねもす かもめ食堂」、「かもめ食堂 リターンズ」、「かもめ食堂エピソード3~マサコの逆襲」・・・。ついでに「メイキング・オブ・かもめ食堂」もつくろう。テレビドラマというのも妙案だ。本はもちろん橋田壽賀子でタイトルはやはり『渡る世間はトンミばかり』、だろうか?10年はいける。ただし、この場合まちがいなく「サチエ役」には泉ピン子が抜てきされるだろうが。

それにしても、よく祭りの後などというが、ゴールデンウィーク明けの営業を思うとなにやら空しくもある。

1「五月のミル」をみる

2006.5.13|cinema

五月になると、「五月のミル」をみる。《年中行事》みたいなものである。

感想は、きかないでほしい。この映画、つまり、「ルイ・マル」監督による「コメディー」、しかも相当に「フランス的」な、を語るというのは、ほとんどトリプルアクセル+トリプルトゥループ+トリプルループ並みの難易度の高さなのだから(よくわからないが)。だいたい、ぼくの場合、映画よりも先にステファン・グラッペリののほほんとしたサウンドトラックのほうに親しんでいたものだから、じっさいに映画をみてはじめて、タイトルの「五月」が1968年の「五月革命」を指していると気づいたほどである。ルイ・マル自身、あえて《そのこと》に対するみずからの「立ち位置」をぼやかそうとしているようにもみえるこの作品を、しかしわが家ではたんなる「バカ一家の話」と呼び親しんでいる。「『バカ一家の話』みる?」、「みる、みる」といった具合に。そして毎度思うのだ。「あはは、バカだなあ」と。感想など語れるはずもない。

けれども、ひとつだけ断言できることがある。それは、この「五月のミル」という映画には、やはり「五月」という季節のもつすべてががつまっているということだ。強さを増した光と薫る風、蒼々とした樹々の新緑に象徴される「生命の躍動」、倦怠と頽廃、そして不穏な予感。「五月のミル」をみれば、「五月」はより「五月」らしくなる。

そして、「五月革命」はしかるべくして「五月」に起こったのだ、と思うのだ。

台風クラブ

2006.8.8|cinema

その昔、『台風クラブ』という映画があった。台風の接近とともにテンションが高くなってしまう中学生たちの物語って、いくらなんでもあまりにも乱暴すぎる説明ではあるけれど。

どうしてそんなことを思い出したのかというとほかでもない。台風8号が接近中の東京の夕焼けがあまりにも強烈だったから、である。

「恐ろしい」と感じる一方で、自然がときおり見せるこうした不穏な相貌はまた、どうしようもなく美しく魅力的なものでもある。そういえば、静岡で暮らした中学時代には、ともだちとチャリンコを飛ばして荒れ狂う海を見にいったことなど思い出す。いまだってそうだ。空や雲、月などのちょっとした変化を見逃すことができない。胸騒ぎがしてじっとしていられず、やたら誰かに知らせたくなってしまうのだ。どうやら、いまだ「中学生」から進歩していないらしい。

きょうもきょうでいてもたってもいられず外に出て写真を撮ってきたところ、戻ると同時に「すごい不思議な空」とともだちからのメールが。

「台風クラブ」の会員が、ここにもひとり。

天空の草原のナンサ

2006.9.21|cinema

いま読んでいる小説のなかに、《風景小説》ということばをみつけた。ある短編小説家についてのべていることなのだけれど、絵の世界に《風景画》というジャンルが成り立つのであるならば、淡々と《風景》について描写しながらある確固とした物語世界を構成するような手法、つまり《風景小説》とでもいうべきジャンルもまた存在しうるのではないだろうか、というのだ。

そんななか、DVDで『天空の草原のナンサ』というモンゴルの映画を観た。そして思ったのだけれど、これはまちがいなく《風景映画》である。《風景映画》の特徴は(たぶん)その淡い筆致にある。淡い筆致のなかに、けれども「透かし細工」のように《物語》が立ち上がってくる、そこに、《風景映画》とたんなる風景を撮っただけの映像とをへだてる大きなちがいがある。

この映画『天空の草原のナンサ』は、遊牧民としてモンゴルの草原を移動しながら「ゲル」と呼ばれるテントで暮らすある(実在する)家族と、その日々の生活を淡々とつづった叙事詩的な作品である。物語は、ある日6歳になる娘ナンサが一匹の子犬を拾ってくるところからはじまる。子犬に「ツォーホル」と名づけどうしても家で飼いたいナンサと、それを許さない父親、そしてその様子をやさしく見守る母親。なんてことのない、ほんとうになんていうことのない日常の風景のむこうがわに、けれどももうひとつの《風景》が静かにたちあがる。たとえば、遊牧民が「迷い犬」をその生活に迎え入れるということがもつ意味の重さ、あるいはまた、頑なに伝統に寄り添って生きてきた遊牧民の暮らしに押しよせる近代化の波などなど・・・。そこでは、ふたつの異なる《風景》があたかも「対位法」のように有機的に関係しあいながら、ひとつの《物語》をかたちづくっているのだ。

強烈な印象をもたらすインパクトはどこにもないけれど、ひさしぶりに低く、しかも長い余韻を残す映画と出会った、そんな気がする。

敬愛なるベートーヴェン

2006.12.19|cinema

最近気がついたのだけれど、どうやらぼくは十年周期くらいでクラシック音楽にハマっているようだ。そして、ちょうどいまがその時期らしい。

ところで、ひとくちに「クラシック」といっても、じっさいのところは中世から現代まで四、五百年にわたって書かれた音楽のことを指すわけだから聴かれるべき音楽はむちゃくちゃ多い。しかも、時代や場所によって、また形式によってそのスタイルもさまざまなのだから飽きるということを知らない。そのうえ最近のクラシックCDの「価格破壊」ときたらもうすごいことになっていて、ほとんど千円札一枚あれば「うわ~名曲名演の宝石箱や!!!」(by彦摩呂)といった状態なのだから聴かない手はない。

で、そんなとある日吉祥寺で、いま上映中の映画『敬愛なるベートーヴェン』を観てきた。

「第九」完成間近のある日、急ぎの「写譜」のためにベートーヴェンの元に送り込まれたのは作曲家志望の若い女性、アンナ・ホルツ。天性の才能を備えながらも、時代特有の因習に縛られ自己を解放できない純粋なひとりの女性が、エキセントリックな天才作曲家に翻弄されながらも、おなじ崇高な音楽の魂を共有するものとして、やがてたがいに心を通わせてゆくというお話。

じっさいにあったエピソードを盛り込みながらも、作品としては完全なフィクションで、アンナ・ホルツという女性も実在しない。その意味で、そのむかし観た『マリリンとアインシュタイン』を彷佛とさせるある種の「おとぎ話」ともいえる。ところで、晩年のベートーヴェンが「難聴」による聴力の低下に苦しめられていたのはよく知られた話だ(一説によると、その原因はぼくが患っているのとおなじ神経性の難聴だという見方もある)。そしてそのことが、かれをいっそう自身の内面へ、「内なる音楽」へと導くことにつながったのだと、この映画では暗示される。晩年、ベートーヴェンが聴衆やクライアントの望みに反して、「異様」とも受け止められかねない難解な曲を書くようになっていった背景にはそうした出来事があったというわけである。

そんなこともあって、全体のなかでは「第九」よりも、最初と最後に登場する「大フーガ」のエピソードのほうがより重要な位置を占めているように感じた。当然、映画館を出た後に聴きたくなったのも、「第九」よりも「大フーガ」のほう。でも、我が家にはこの異様なテンションに圧倒される楽曲のCDがない。もちろん、さっそく手に入れたことはいうまでもない。↓まさに鳥肌モノ。

最近のブーム

2007.3.26|cinema

おおかたのひとにとってはなんの関心もないことだろうが、きょう二〇〇七年三月二十六日はベートーヴェンの没後百八十年の記念日にあたる。そのとき、ウィーンの自室で生死をさまよっていた彼は、雷鳴がとどろく中、宙に拳を突き上げそのまま息絶えたと伝えられている(ちょっと眉唾っぽいエピソードではあるが)。ところで、なぜそんなことを知っているのかというと、じつはここ最近我が家ではベートーヴェン・ブームが続いているからである。

きっかけは去年の暮れ、映画館で『敬愛なるベートーヴェン』という作品を観たことだった。その昔『太陽と月に背いて』というレオナルド・ディカプリオが出ていた映画を撮った女流監督による新作で、「若い女性写譜師」という架空の人物の視点から晩年のベートーヴェンの姿を描いた一種の「ファンタジー」なのだが、そこに登場するベートーヴェンの人物像があまりにも破天荒なため、いったいどこまでが真実なのか気になってしまったのだった。そこで一冊、さまざまな伝記をベースにその一生を小説仕立てにした本を読んでみたところ、それがあまりにも面白かったのである。そこに登場するベートーヴェンときたら、まさに破天荒そのもの、わかりやすくいうと内田裕也をさらに何倍もスケールアップしたかのような「ロケンロー」なエピソードに事欠かない存在なのだった。シェケナベイビー。こうして、この三ヶ月ほどのあいだに新たに読んだ、あるいはあらためて読み直したベートーヴェンにかんする本は十冊ちかくにもおよぶ。なかには、はるか昔にオーストリアでつくられたわけのわからない伝記映画といったものまで・・・。

たとえば、先日古本屋で奥サンが三百円でゲットしてきた『音楽写真文庫・ベートーヴェン』属啓成(さっか けいせい)著にはベートーヴェンの肖像画をめぐるこんな笑える逸話が紹介されている。

ある画家が肖像を描くため約束の時間にベートーヴェンの家を訪ねると、彼はそのとき起こったある《事件》に怒り狂っている最中だった。そのためその顔から不機嫌な表情が消えることはなく、けっきょく完成した肖像画も不機嫌そうな表情のままになってしまった。問題はその《事件》の中身なのだが、好物の「マカロニ・チーズを家政婦に命じたが、それができそこなってカユのようになってしまった」というもの・・・あんな偉大な作品を世に送りだした作曲家にして、なんというスケールの小ささ!!!

晩年にかれが書いたピアノ・ソナタや弦楽四重奏といった曲を聴くと、それらがもはや形式や伝統、常識といったものを完全に超えてしまっていることに驚かされる。現代の耳で聴いてもぎょっとさせられるような瞬間がすくなくない。その意味では、百八十年早かったといえるかもしれないが、ロックンロールの始祖は、おそらくベートーヴェンである。

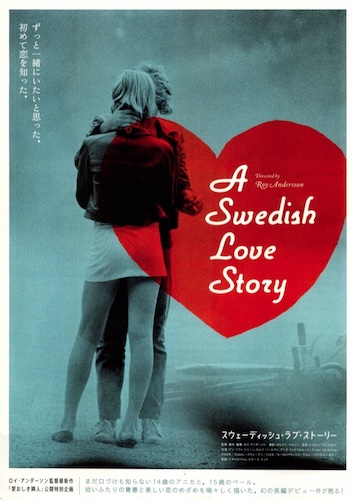

愛おしき隣人

2008.3.21|cinema

四月の終わりから恵比寿ガーデンシネマで二本のスウェーデン映画が封切りになる。

『愛おしき隣人』と『スウェーディッシュ・ラブ・ストーリー』というふたつで、ともに同じロイ・アンダーソンという監督が手がけた作品である。『散歩する惑星』の監督といえば、あるいはわかるひともいるかもしれない。

前者はその七年ぶりの「新作」、後者は一九六九年に撮影された「長編デビュー作のデジタルリマスター完全版」なのだそうだが、今回このふたつが同時に公開されるということで密かに話題となっているのだ。

で、この作品の宣伝協力を、北欧つながりということで「moi」もすこしお手伝いさせていただくことになった。具体的には、作品をイメージした期間限定のオリジナルメニューを封切りにあわせて登場させるといった内容。

これからスタッフといっしょに作品を観つつイメージをふくらませようとかんがえているところだが、初夏のスウェーデンの爽やかさに、ちょっと自虐的な北欧っぽいウィットをパラパラと振りかけたような感じをぼんやりとイメージしている。なんだそりゃ一体?な感じではあるが、詳細はまた追って。おたのしみに。

愛おしき隣人

2008.5.29|cinema

いま上映中のスウェーデン映画『愛おしき隣人』。とある街に暮らすひとびとの夢とも現実ともつかない「日常」を、一見ランダムに数珠つなぎにしたかのような不思議な感触をもった作品だ。ちなみにmoiでも、公開にあわせてオリジナルカクテルを提供したりしていることはすでにお知らせしたとおり(吉祥寺経済新聞の記事)。

ところで、この作品でとても気になったのは《窓》の存在。モチーフというにはあまりにたよりない感じもするが、各シーンをゆるやかに結ぶ唯一のアイテムとして、それはこちら側とあちら側、日常と非日常、夢と現実とを象徴的に隔ているような印象をあたえる。とはいえ、そのことに思い当たったのはすでに映画を見終わった後のこと。このつかみどころのない作品を、まるで反芻するかのように思い返しているうちふと気づいたのだ。なのでいま、もう一度この映画を見直したくてしかたがない。

オリジナルカクテルの名前「ミッケ」を、映画に登場するロックギタリストからとったのもそのことと大いに関係している。少女アンナのあこがれの対象である「ミッケ」は、映画のなかではけっして多くを語らず、表情も「能面」のように変わらない、どちらかといえば自分の殻に閉じこもっているような人物として描かれている。ところが、そのミッケがみずから「窓」を開け、《祝福》に集まったひとびとに対しあいさつをする印象的なシーンがある。その一陣の爽やかな風のようなワンシーンはまた、思うに、この映画のなかでひとつのおだやかなクライマックスを築いている。カクテル「ミッケ」では、そんな窓からふわっとはいってくる初夏の風を思わせる爽快さと現実のほろ苦さをエルダーフラワーのシロップとピンクペッパーによって表現したつもりである。

① 映画館のスクリーンで『愛おしき隣人』を観る(夢と現実とが頻繁にするりと入れ替わってしまうこの作品は、やはりまずは大きなスクリーンで観てこそハマると思うので)。

② moiで「ミッケ」を注文する(理由は、特になし)。ちなみにガーデンシネマのある恵比寿から吉祥寺へは、渋谷のりかえで最短29分!

③ 時間が経ってから、ふたたびDVDで観る(気になったシーンなど一時停止で確認しながら観ることができるので)。

ぼくがおすすめする、『愛おしき隣人』攻略法だ。

幻影師アイゼンハイム とか

2008.6.4|cinema

というわけで、きのうはまたもや遠出の夢を阻まれ、なかばやけくそ気味に銀座へと出かけたのだった。銀座では食事をし、映画を観て、コーヒーをのんだ。

映画もこれが観たいと思って観たわけでなく、まず食事をする場所を決め、それからその近辺で上映中の作品でいちばんおもしろそうに思えたものを選んだにすぎない。ひどく消極的な理由とはいえ、予想以上にみどころのある映画だったのはせめてもの救いといっていいだろう。

十九世紀末のウィーンで人気を博したひとりの「幻影師」が、この映画『幻影師アイゼンハイム』の主人公である。「幻影師」といってもピンとこないかもしれないが、要は「Mr.マリック」のようなものだ。ただ、大事なのはこの映画の舞台が十九世紀末のウイーンだということにある。たとえば現代に生きるぼくらは、Mr.マリックの壮大かつ不可思議なパフォーマンスのウラには、かならずなにかしらの「タネ」や「仕掛け」が隠されていることを知っている。知った上で楽しんでいるのである。ところが、まだ科学も宗教も、哲学もおなじ鍋の中でいっしょくたにグラグラと煮立っていたこの時代にあっては、ちがっていた。神だと崇める者もいれば、悪魔だと誹謗する者もいる。魔法使いだと畏れる者もいれば、当然そのトリックを暴こうと躍起になっている者もいるといった具合に。「幻影師」は、そうした時代のひとびとの心理を巧みに利用し、持ち前の科学的知識で時代を攪乱する、いってみればトリックスターなのである。

少年の日、恋人から乞われても果たすことのできなかったマジックを十数年後、一世一代のトリックによって見事に成就するばかりか、時代さえも変えてしまうという荒唐無稽なストーリーながら、後半、この物語をただひとり俯瞰して見ている「ウール警部」のまなざしや皇太子の孤独や悲哀といった「もうひとつの視点」が流れ込んでくることで、もっと大きな「物語」が一挙にあぶりだされてくるようで思わず唸らされたのだった(ミルハウザーによる原作を読んでみたい)。

極力ストーリーに触れないよう書いている上、十九世紀末のヨーロッパに関心のないひとにはなおのことワケがわからないかもしれないのだが、ただボーッと観ているだけでも観客を飽きさせないよくできた映画だと思う。ヘソ曲がりのぼくではあるが、素直に面白かった。

映画の後は、歌舞伎座の裏手にあたらしくできたcafe凛の二号店、「cafe凛 east+」でコーヒーをのむ。山野楽器裏の一号店とはまったく趣きのちがう明るくてモダンな内装。じつは、moiを設計した関本竜太さんの大学時代の友人が手がけたものだそう。銀座の中心からはすこしはずれているので、ゆっくりお茶をするにはかえっていいかもしれない。

それにしても、傘の手ばなせない一日だった。

狂った野獣

2008.8.5|cinema

八月、夏休み、京都に行きたい、でも行けない(暑いしね)。それならば、というわけで、ゴロゴロピカピカと雷鳴が轟くなか「シネマ紀行 京都ものがたり」にでかけたのだった。

京都を舞台に撮影された三十本あまりの日本映画が日替わりで上映されるという好企画なのだが、そのなかでも「コレだけは絶対に観ておけ!」という三本を荻窪時代からの常連で、シネフィルのW女史にセレクトしておいてもらったのだ。きょうはその一本目、一九七六年の東映映画『狂った野獣』である。

W女史いわく「これはあまり岩間さん向きじゃないかもしれないけど」とのことだったが、パンフレットの「暴走バスが京都市内を猛スピードで大疾走!!全編ノンストップの傑作アクション」という超ハイテンションなコメントについついのせられてしまったというべきか。

で、ひとことで言うなら、この作品はスリル満点のド派手なカーチェイスと、一歩まちがえるとスラップスティックコメディーになりかねない危うさを秘めた「七十年代型娯楽大作」です。

宝石強盗犯が乗ったバスに逃走中の銀行強盗が乗り込んでくるというストーリーからしてキレているのだが、乗り合わせた乗客がチンドン屋に不倫カップル、おじいちゃん、思いっきり関西のおばちゃん、小学生ふたり(京都が舞台なのに、なぜかかぶっている野球帽は「巨人」と「大洋ホエールズ」)などというだけですでに笑える。そのうえ、運転手は心臓病持ちで途中ニワトリと犬も登場するのだからもうこれはほとんど史上最低のノアの箱船といったところ。観たひとならわかるだろうが、行き着く先がまた最低な世界なのだ(ちょっとモンティパイソン的でもある)。

あと、この作品では登場するすべてのひとびと(横転したパトカーからはいだしてくる警官さえも)が主人公であり、脇役である。それがめまぐるしく入れ替わる。なので、観ている側も視点の置き場を見つけられないままいっしょに翻弄されることになる。それはまた、観る側に善悪の判断をつけさせないための仕掛けでもある。だれが主人公かわからないので、どんな結末を望んでいるのか、迷走するバスと同様、観ている側もわからなくなってしまうのだ。

ストーリーはとにかくめちゃくちゃだが、見せ方(エピソードの挿入の仕方やタイミングとか細部へのこだわりといった)がとても巧みなので、途中飽きさせないし見終わった後にもちゃんと余韻が残る。ただ肝心の京都はといえば、どこを走っているのかさっぱりわからなかった(最終的には琵琶湖畔だったけれど)。ちなみに会期中、あと二作品観る予定。

喜劇の黄金時代

2008.8.12|cinema

京橋の東京国立近代美術館フィルムセンターで、一九五七年につくられらた映画『喜劇の黄金時代』を観た。

いにしえの、という言い方がいかにもぴったりくるアメリカのコメディー映画なら、ぼくはわりと観ているほうじゃないだろうか。ダニー・ケイやアボット&コステロの凸凹シリーズ、ディーン・マーティンとジェリー・ルイスの底抜けシリーズ、広川太一郎がやりたい放題の吹き替え芸を披露したトニー・カーチス主演の軽妙なコメディーなど、そのほとんどは平日の午後や雨で野球が中止になったときなどに埋め合わせ的にテレビで放映されたものだが、そういったしょうもないコメディー映画を高校生のころのぼくは心待ちにしていたのだった。

でも、きょうこの映画のなかに登場したコメディアンたちはもっともっと古い時代、一九二〇年代のサイレント映画の時代に活躍し、そしていまではすっかり忘れ去られようとしているコメディアンたちであり、もちろんぼくは彼らについてはなんにも知らない(かろうじてローレル&ハーディの名前くらいは知っていたけれど)。

ベン・ターピン、ハリー・ラングドン、ローレル&ハーディといったコメディアンたちが活躍した場はスラップスティックコメディー、つまりドタバタ喜劇の世界である。『喜劇の黄金時代』は、これら古きよき時代のドタバタ喜劇をこよなく愛するフランスの映画監督ルネ・クレールが「過去のすばらしい遺産」を次の世代に引き継いでゆくため、その典型的なパターンや当時のひとびとから喝采をうけた名場面、撮影技法などを編集し再構成した作品なのである。

すっぽり穴に落ちたり木の葉のようにひとが吹き飛ばされたりするシーン、頑丈そうな壁が突然ガラガラと崩れたりポッキリと電信柱が折れたかと思えば、ズボンやシャツ、スカートがおもしろいように破れ、パイ投げの大パニック(参加人数は百人単位!)に発展するといったいまではすっかり「お約束」のギャグも、ほとんどすべてこの時代に「発明」されたもの。いまあらためて観ても、こんなにどでかいスケールのギャグを次から次にCGなしに、役者たちがみな体を張って撮影していたかと思うとまったく感嘆させられる。セリフで笑いをとれないサイレント映画の時代のコメディアンたちにとって「体を張る」ことはもっとも重要な才能のひとつだったかもしれないが、『世界の喜劇人』のなかで小林信彦が指摘しているように、観客を驚かせ、手に汗握らせ、最後に大爆笑へと導くためにはそれだけではじゅうぶんではなかった。

ジェームズ・エイジーという人物のエッセイを引き合いにだしながら、小林信彦はそのあたりのことをこんなふうに書いている。

その動きは単なるドタバタではなく、詩があった。つまり、当時のベン・ターピンのようなスタアたちは、笑わせる技巧に加えて、アクロバット、ダンス、パントマイムなどの訓練を積んでいたのである。

クローゼットの奥にぐちゃぐちゃに放り込まれた本の山からひさしぶりに発掘されたこの本を、映画を見終わった後、銀座の「十一房珈琲店」でパラパラとめくっていたのだけれど、上の文章をみつけて「なるほどね~」と腑に落ちた。コーヒーだってそうかもしれない。いい豆を使ってきれいに淹れることは大切だが、はたしてどうしたらその一杯のコーヒーに「詩」が宿るのか?

夏休みに、なかなかいい「宿題」をもらった。

パラジャーノフの『ざくろの色』

2008.8.21|cinema

パルコ。

パラジャーノフの映画『ざくろの色』を観ながら、なんども心の中でそうつぶやいてしまった。

一九八十年代のPARCO(パルコ)のCMは強烈だった。ワケのわからない映像(たいていは奇抜なメイクをした外人によるおかしなパフォーマンスとか)が延々とつづき、「なんだこりゃあ?」と思っていると最後にようやく「パルコ」というナレーションがロゴとともに登場するというもの。それまでの商品連呼型CMのいわばアンチテーゼとして、究極のイメージ戦略(=CMを見てもいったい「パルコ」が何なのかさっぱりわからない)をとった八十年代のセゾングループの象徴ともいえるシリーズだった。そしてぼくらは、いつしか「ワケわからんもの」の代名詞として「パルコ」を認識するようになっていたのである。テレビでワケのわからないCMが流れれば「ああ、パルコね」と理解し、街でワケわからない光景に出くわしても、ひとこと「パルコ」とつぶやけばすべてが納得できるような、そんな錯覚にすらとらわれていたのである。

調べてみると『ざくろの色』が製作されたのは一九七一年。そして日本で公開されたのは八十年代を通り過ぎた一九九一年で、配給はやっぱりと言うべきかシネセゾンだった。十八世紀のアルメニアの詩人サヤト・ノヴァの生涯を伝記としてではなく、無数のイメージによる織物としてつづった「映像詩」といってよいこの『ざくろの色』は、(変な話だが)それほどぼくにとってはどこかなつかしい匂いのする作品だったのである。思うに、往年のパルコのCMを製作したCMディレクターたちはきっとこうしたパラジャーノフらの映像作品から多大な影響を受けているにちがいない。

ところで、この映画ではたくさんのイコンで埋め尽くされた伽藍の中をさまよっているかのような絵画的な映像美が印象的なのだが、じつは忘れてはならないのはその「音」の扱いではないだろうか。流れ落ちる水の音、風にはためく本のページの音、岩肌にノミを立て墓碑銘を刻む音、馬の蹄の音、ざくろをむさぼり食う音などなど。五官を狂わすほどに過剰なまでにデフォルメされたこれらの「音」は、観るひとを現実から引きはがしてしまうに十分である。ホラー映画ではいまや常套手段だが、音が映像の強烈さをいっそう引き立てている。

(すでに評価が定まっていたり、採算性の見込めるものしか日の目を見ることがなくなった)九十年代以降のカルチャーしか知らない世代は、ストーリーも解釈の余地すらもなく、ほとんどすべてを観るものの感性に託したこの映画を観て、自分の感じ取れる世界のあまりの狭さに愕然とし、ぶちのめされて欲しいものだ。それは、けっこう快楽でもあるから。↑YouTubeにすこしだけ映像がありました。

→セルゲイ・パラジャーノフ監督作品『ざくろの色』

日本での上映契約満了にともなうスクリーンでの最終上映。8/22[金]まで渋谷シアターイメージフォーラムにて。

ハンネス、列車の旅

2008.8.27|cinema

夏休み最後(店主的には…)のきょう、モイではスタッフをあつめてプライベート上映会を開催した。上映したのは、「ハンネス、列車の旅」。

ドルトムントでビールを配達する仕事をしている鉄道オタク(厳密に言うと「時刻表オタク」)のハンネスが、フィンランドの北極圏に位置するちいさな町イナリで開催される「列車時刻表国際大会」に参加するため列車を乗り継いで北へと向かう。ところが、ひょんなことから殺人事件に巻き込まれ追われる身に。途中、偽札偽造団の一味とまちがわれたり、おかしなフィンランド人夫婦(アキ・カウリスマキの「浮き雲」に登場するカティ・オウティネン&カリ・ヴァーナネン)に酒をおごってもらったり、故郷へもどる途中のフィンランド人女性と恋におちたりといろいろしながら珍道中をくりひろげる。

手に汗握る(?)大会シーンの結末には、最上のルート>最速のルートというなかなか粋なオチが用意されていて、この結末へと導くためにストーリー展開はかなり無茶しちゃいましたという感じもなくはないのだが、まあ許せる範囲。むしろこの映画の「カルト人気」のヒミツは、アキ・カウリスマキのトリビュート作品と言っていいその作りにありそう。キャストはもちろん、そこここにアキ的ギャグ(?)が散りばめられていて思わずニヤっとしてしまう。とりわけ、ハンネスがフィンランドに入ってからはやりたい放題だ。

さらに、

ストックホルムから「シリヤライン」で海路トゥルクへ、そのまま北上するはずがなぜかヘルシンキで途中下車してロヴァニエミ、そしてイナリへという、さしずめ「山村美紗サスペンス」なら清水寺から金閣寺、嵐山まで行った後に高雄の紅葉でダメ押しみたいな移動ルートに、フィンランド好きは思わず身震い(?)してしまうのである。

ところでこの映画、DVD化(現在は廃盤)にあたってタイトルが変更されている。題して『逃走特急 インターシティ・エクスプレス』(笑)。封切り当時の『ハンネス、列車の旅』では売上が見込めないという担当者の判断にちがいないが、サスペンスだと思ってこんなユルい映画を観させられたら怒るよみんな。むしろ、昨今の「鉄道ブーム」に便乗して最初のタイトルに戻して再発したら案外売れちゃったりするんじゃないだろうか?

北欧のアニメーション

2008.9.2|cinema

今月の13日から一ヶ月にわたり、下北沢のトリウッドを会場に『海外アートアニメーション@トリウッド2008秋』がひらかれるそうです。

今回の特集の目玉は、ずばり北欧アニメーション。ノルウェー、スウェーデン、そしてもちろんフィンランドのショートアニメーション19作品が一堂に会します。特に、昨年度のアカデミー賞最優秀短編アニメーションを受賞したノルウェー出身のトーリル・コーヴェ監督による『デンマークの詩人』は本邦初の一般公開ということで見逃せません。

北欧をふくめ、ここのところ日本のアニメーションが海外で人気だという話はよく耳にします。先日来店したフィンランド人のユッカも「ハチクロが好き」などと言ってましたが(アニメっつーかコミックですね、これは)、北欧のアニメーションというとなかなか目にする機会がないというのがじつのところ。こういうチャンスにぜひその世界に触れてみたいものです。

情報提供は、関西在住なのに東京近辺の最新北欧事情にもめちゃくちゃ詳しいねこ女優/シネマスタイリストのmicさんでした。

おかえりなさい、ジャック・タチ

2008.9.20|cinema

好きな映画がまた一本ふえた。

ジャック・タチの『パラード』。いまさらながらという感じだが、じつはまだこの作品観ていなかったのだ。「ジャック・タチ晩年の作品」という以外なんの情報もないまま借りて観たのだが、この映画はいい。すごくいい。一気に作品の世界に引き込まれてしまった。

ある日のサーカス小屋を舞台に、芸人やミュージシャンたちが次々に登場しては自慢の「芸」を披露する、とまあ言ってしまえば「あらすじ」はただそれだけ。ジャック・タチはというと、「サーカス団の団長」として自慢のパントマイムをまじえつつ狂言回しの役をつとめている。でも、じつはこのいたってシンプルなつくりの中に喜劇人としてのジャック・タチの「夢」がぜんぶつまっているのだ。それは、「パフォーマンス」というのは芸人(の「芸」)だけで成り立つものではなく、その空間、舞台裏を支える職人たち、そしてなんといってもその場に居合わせる観客たちとの「協働作業」によってはじめて完璧なものになるという、劇場で育った舞台人タチならではの感覚であり、それをこの作品でタチは理想的な条件の下「実現」したといっていいかもしれない。舞台から出発したタチが、映画の世界を経てふたたび舞台へと帰ってきた。おかえりなさい、ジャック・タチ!『パラード』はそういう作品である。

芸人たちが繰り出す「芸」、そのひとつひとつが楽しいしテンポもいい。もちろんスポーツをネタにしたジャック・タチのパントマイムもほんとうにおもしろいのだが、くわえて印象的なのがこの映画全体を彩る「色」である。赤、青、黄、パラードを象徴するにぎやかな色彩が舞台に、そして客席にあふれかえっていて、観ているこちらまでなんだかワクワクと心が浮き立ってくるのだった。ジャック・タチの「粋」。そういっていい「色」の使い方である。

ここからは余談。観ている最中、観客たちの顔がどうも北欧のひとに見えてしかたない。ジャック・タチが紹介するミュージシャンの名前にもなにやらスウェーデンの匂いが。そしてエンドロール、つぎつぎに現れる名前はまぎれもなくスウェーデン人!あとになって調べてみればこの作品、スウェーデンのテレビ局からの依頼で制作されたものだそう。しかもジャック・タチの「遺作」とのこと。

ほかでもないこの映画で人生をしめくくることのできたジャック・タチは、やはり「幸せ者」と呼んでいいと思うのだ。

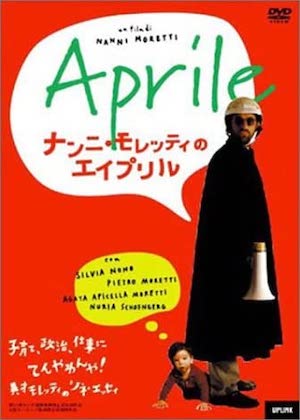

ナンニ・モレッティのエイプリル

2008.9.30|cinema

ひさしぶりにイタリアの映画をみた。ナンニ・モレッティが監督、脚本、主演をつとめる『ナンニ・モレッティのエイプリル』である。

タイトルからもわかるように、みずからの「私生活」をみずからが演じつづったエッセイ風ムーヴィー。いつだったか、この作品に先立って撮られた『親愛なる日記』がぼくの周りでちょっと話題になっていてずっと気にはなっていたのだが、なかなか観るチャンスに恵まれなかった。けっきょくその『親愛なる日記』はレンタルビデオ屋にはみつからず、そのかわり目に入ったのがこの『ナンニ・モレッティのエイプリル』だったというわけだ。

感想は、といえば

── やたらと台詞が多い

それに

── 無駄にジェスチュアが大きい

そのわりに、

── おかしさがいまひとつ伝わってこない

といったところか。まあ、これはぼくがアキ・カウリスマキの映画に慣れすぎてしまったせいもあるかもしれない。とりわけ「台詞」と「ジェスチュア」の過剰さについて。もちろんイタリア人にだって寡黙な人はいるだろうし、フィンランド人にだって騒々しい人はいる。にもかかわらず、『ナイト・オン・ザ・プラネット』のロベルト・ベリーニとマッテイ・ペロンパーの好対照ぶりもあって、どうもぼくのなかではこの「図式」は完璧に固定化されつつあるようだ。

ああでもない、こうでもないと考えぬいたあげく「胎教」のためにと観にいったアメリカ映画を、「とんでもない愚作を(生まれてくる赤ん坊に)観せてしまった」と頭をかかえて後悔するシーンなどあまりに無邪気すぎて笑えなくもないが、短い映画にもかかわらず、映画につきあわされたというか、振り回されたというか、なんだかちょっとイライラとさえしてくるのだった。イタリアって疲れそう、と思いきやイタリア人がみな疲れていない(ようにみえる)のは、周囲も総じてマイペースだからにちがいないとこの映画を観て再確認。

なんでも彼のことを「イタリアのウッディ・アレン」などと呼ぶひともいるらしいが、どうだろう?この作品を観た限りでは、あまり似てないな。ウッディ・アレンのほうがはるかにウィットに富んでいるし、なんといってもエレガントだもん。空騒ぎのさなかでは、おかしみも哀れみも風刺も自虐もいまひとつ冴えきらず宙に浮かんで行き場を失う(そういえば「未来派」とかもそんな感じだよなあ)。たぶん、イタリアではウッディ・アレンは生まれないってことでしょう。

ケネス・ブラナーの『魔笛』

2008.10.2|cinema

ケネス・ブラナーの『魔笛』がおもしろかった。

「魔笛」という歌劇はそもそも、大蛇が出たかと思えば「夜の女王」が登場し、そうかと思うとこんどは鳥人間(←自作ヒコーキで琵琶湖に墜落するアレではない)があらわれるといったぐあいに荒唐無稽なおとぎ話である。その意味で、このオペラの世界観を表現するには舞台よりもむしろ映画のほうがずっとふさわしい。じっさい、CGを駆使したこの『魔笛』は、あっけらかんとしたエンターテイメント作品に仕上がっている。だから、なんにもかんがえず観ていると、とてもおもしろい。

でも、ほんとうに観たかったのは「ケネス・ブラナーの『魔笛』」なのだ。ケネス・ブラナーという「才人」が、あの矛盾とナゾにみちた「魔笛」というお話をどう読んだのか、それを見せてほしかったのである。そういう点からすると、この映画はちょっとばかり物足りなくもある。

もちろん、そこかしこに彼なりのひらめきはある。原作の冒頭で王子が大蛇に追われる場面、舞台を「第一次世界大戦の戦場」に読み換えたブラナー版では野原を地平線の彼方までうねうねと蛇行する「塹壕」が大蛇にとってかわられ、「夜の女王」は漆黒の闇のなか、いかにも悪の司令官といった感じで戦車の上に仁王立ちになって登場するといったぐあいに。

とはいえ、残念に思ったのは、「夜の女王」とその世界の住人たちがモーツァルトの音楽ほどにはいきいきとポップに描かれていなかったこと。一方的な「善」も「正義」も存在しない「戦場」を舞台にしたのなら、そのあたり、もっとツッこんでほしかった気がするのだ。夜(闇)の世界が魅力的に描かれていればいるほど、ザラストロが支配する昼(光)の世界の抹香臭さがいかにもインチキっぽく、薄っぺらく感じられてくるからである。

善と悪、光と闇、男と女、夜と昼といったいろいろな対立項がこの「魔笛」のなかにはくりかえし登場するけれど、それらはじつは分かちがたくたがいに結びあわされている。昼がなければ夜という概念は消失する。闇を追放した世界では、光はなんの意味ももたない。

善と悪とがすりかわり、光と闇、昼と夜とが交錯し、恋する男と恋する女がせわしなく右往左往するこの「魔笛」というお話は、そういった意味でものすごく扱いにくく、そのぶん想像力を刺激してくれる豊かな寓話なのである。

めぐり逢う朝

2008.10.7|cinema

ようやく、『めぐり逢う朝』を観ることができた。サント=コロンブとマラン・マレという実在するふたりの作曲家、ヴィオール奏者をめぐる物語。

宮廷音楽家になる誘いをかたくなに拒み、ふたりの娘とともに郊外の森の片隅でひっそりと隠者のような生活を送っていたサント=コロンブのもとに、ある日まだ十七歳のマラン・マレが弟子入りを求めてやってくる。簡素な屋敷でのつつましい家族の暮らしを象徴するかのように、この映画をつらぬく全体のトーンもまた控えめである。木々の深々とした緑をはじめ、黒、グレー、そして白。そこに金髪をなびかせ、真っ赤なフロックコートを着こなした若者がやってくるのだ。ふたりが出会うこの場面、その色が、物語を先取りしてふたりの音楽家のあいだの埋めがたい溝を象徴しているかのようでもある。そして、かけがえのない存在の「死」をとおして「和解」に至る場面では、向かいあってヴィオールを奏でるふたりの姿はすっかりおなじ暗闇に溶けこみ、洋服の色はおろか顔の区別すらもはやつかない。

以前からもっていたサントラの解説書によれば、この映画を撮るにあたってアラン・コルノー監督をはじめとする全員が谷崎潤一郎の『陰翳礼賛』を読み、徹底的に当時、つまり十七世紀の光と闇の再現に努めたのだそうだ。じっさい、自宅の小さなテレビ画面ではあまりにも暗すぎるようだ。本来なら映画館で観るべ作品なのだと思う。

この映画で印象的だった場面はもうひとつあって、それは重い病に冒されたサント=コロンブの娘が、かつての恋人でいまや宮廷音楽家として華やかな毎日を送っているマレに、幸福だったころ自分のためにつくってくれた曲をもういちど演奏してほしいと頼み込むところだ。元々は職人の子とはいえ、いまやルイ十四世お抱えの宮廷楽士として名声を博している彼を、いくら病の身とはいえ貴族でもないサント=コロンブの娘がわざわざ呼びつけ演奏させるという「わがまま」は、ふつうだったら許されざるべきことがらだろう。つまり、この願いの背後にはそれ相応の「覚悟」があるということであって、観ているこちらとしてはとても心が痛む場面でもある。

そしていまのようにi podもCDもない時代の音楽についてかんがえる。いつでもどこでも、聴きたい音楽を聴きたいときに聴くことのできなかった時代の「音楽」について。たとえいちど耳にして気にいった音楽があったとしても、王侯貴族でもない限りきっとその後の人生のなかでふたたびその曲と出会うチャンスはきわめて少なかったのではないか。そういう時代に音楽が放っていた「輝き」は、いったいどんなものだったのだろう。

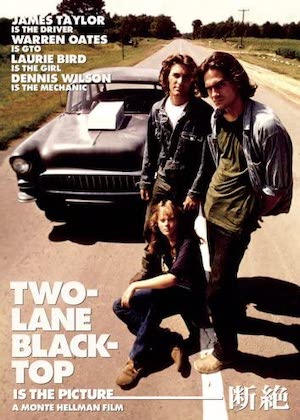

断絶

2008.10.14|cinema

午前中鍼にいった後どこかにでかけようと思っていたのだが、折悪しく降り始めた雨と連休中の疲れに負けそのまま帰宅、モンテ・ヘルマンが一九七一年に撮った映画『断絶』を観る。

じつはこの映画、いちど観ている。六本木のシネヴィヴァンのレイトだった(調べてみたら一九九五年、なんと十三年前だって!)。たしかジェイムス・テイラーとデニス・ウィルソン(ビーチボーイズ)というふたりのミュージシャンが主演した「幻のロードムーヴィー」というふれこみだったように記憶している。

バリバリに改造をほどこした旧式のシボレーにのって各地のストリートレースで賞金稼ぎをしながら旅をつづける「ドライバー(ジェイムス・テイラー)」と「メカニック(デニス・ウィルソン)」のふたり。そこに、ひょんなことから道中を共にすることになる最新式ポンティアックを駆る通称「GTO(ウォーレン・オーツ)」、さらには彼らのあいだをふわふわと行き来するヒッピーの少女(ローリー・バード)が加わり目的地のない旅はつづく・・・。

この映画に、たとえば『イージーライダー』のような「ドラマ」を求めるひとは間違いなく肩すかしを食うことになる。そのかわり、当時のアメリカを覆っていた「空気」が、この映画にはむせかえるほどの生々しさとともに詰まっている。南部に漂う不穏な空気。それぞれがそれぞれの「事情」を抱えたヒッチハイカーたち。なにかの捌け口を求めるかのように(それともなにかから目を逸らすため?)ストリートレースに熱狂する若者たち。その生々しさは、たとえるなら鋭利なナイフで切断された「一九七十年のアメリカ」の断面を見せられているかのよう。それはまた、監督であるモンテ・ヘルマンの意図したところでもあるかもしれない。DVDに収められたインタビューによれば、撮影中は役者たちに当日の分だけしか台本を渡さず、あたかも実際に西から東へ旅をしているように撮影を続けたという。途中、南部の町でローリー・バード扮するヒッピーの少女が通行人に「バス代」をせびる場面があるのだが、これとかはおそらくゲリラ的に隠し撮りしたものだろうし、レース場の場面なども実際のレースにカメラを運び込んでのものだったのではないだろうか。

印象に残るシーンもいくつかあった。たとえば、ジェイムス・テイラーがローリー・バードを運転席に座らせてシフトチェンジを教えるのだが、なかなかうまくゆかない。自分の手を添えて「ほら、これがニュートラル」とぶらぶらやるのだが、けっきょく「きみには無理だ」とあきらめる。そしてある日、「ニュートラルであること」を体得できないまま、彼女は唐突に彼らのもとから飛び立ってゆくのだ。

もうひとつ、やはり無口な「ドライバー」ジェイムス・テイラーがローリー・バードにこんな話をして聞かせる場面。

セミは見た目は悪いが、しぶとい虫だ。土の中で七年間をすごし、残りの人生を地上ですごす。殻を脱ぎ捨て、羽を伸ばし、空を飛ぶためにね。そして、死ぬ。

いきなりこんなことを言い出す男に、少女は「くだらない。退屈な男ね。」と返す。実生活でのローリー・バードはというと、その後サイモン&ガーファンクルのアート・ガーファンクルと出会い、恋に落ちるが、一九七九年みずから命を絶ってしまう。いっぽう、GTOことウォーレン・オーツは一九八二年にまだ五十代という若さで他界。「メカニック」を演じたデニス・ウィルソンも、その翌年酔った勢いで海に飛び込み溺死する。それに対してジェイムス・テイラーはといえばいまなお健在、昨年ニューアルバムもリリースしたばかりだ。たしかに、しぶとい。もちろん、これは映画とはまったく関係のない話ではあるけれど。

素敵な歌と船はゆく

2008.10.19|cinema

さまざまなひとびとが目の前を通り過ぎてゆく。みんな自分ではうまくやってるつもりが、じつは調子っぱずれな「残念なひとたち」ばかりだ。

オタール・イオセリアーニ監督の映画『素敵な歌と船はゆく』を観はじめて最初の二、三十分間、この映画がひどく退屈に思えてはたしてラストまで観つづけることができるかどうか、不安になった。ストーリーといえるようなストーリーはなく、いくつものエピソードを数珠つなぎにしたかのような構成。勝手に動いているだけかにみえる登場人物たちは、やがてどこかで「合流」してひとつのストーリーをなすのかと思いきやまったくそういうことはなく、ただただ互いにすれ違っているばかり。ところが、そんなひとびとが二度、三度と回を重ねて姿をあらわすたび、なぜかひとりひとりがそれぞれあたかも主役であるかのような存在の色濃さを増してゆくのだ。それはちょうど、じわじわと体内に「毒」がまわってゆくような感覚。気づけばすっかり「イオセリアーニの毒」にやられて、ニヤニヤ笑いながら映画を楽しんでいる自分がいる。

それにしてもエンディングの「ダメおやじの出帆」は笑いを通り越し、呆れるのさえも通り越して、もはや痛快ですらある(ちなみにこのダメおやじを演じているのは監督のイオセリアーニその人)。『聖書』のなかにでも登場しそうな不可思議なイメージすら漂わせている。

この退廃した世界で信用するに足るのは「酒」と「歌」のみ。もし伴侶にするなら、「酒」と「歌」を愛する者の他になし。

どこからともなく、そんなイオセリアーニの「肉声」がきこえてきそうな作品である。

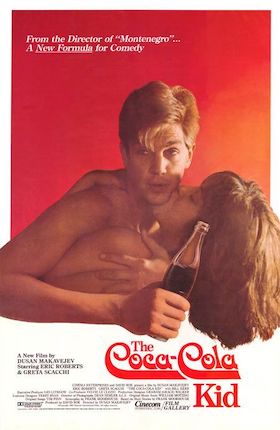

コカコーラ・キッド

2008.10.25|cinema

ある日、コカ・コーラのオーストラリア支社にアメリカの本社から敏腕セールスマン、ベッカーが送りこまれる。ブロンドでイケメンのナルシシスト、仕事はできるが冷酷でしかも変人。ひとことでいえば、「いけすかない男」の典型のような人物だ。じつは、コカ・コーラのオーストラリアの販売地図の中に不自然な空白域が、ある。さっそく目をつけたベッカーが調べると、そこはマクダウェル男爵と名乗る男が仕切る「独裁国家」のような土地。なんと、男爵はそこに工場を構えコカ・コーラにそっくりな清涼飲料水を製造・販売していたのだ。つまりシェア100%。売れないハズである。アトランタからやってきた「愛社精神」に燃えるベッカーは、なんとかこの不可侵領域を切り崩そうと躍起になるのだが事態は思わぬ方向に・・・

一風変わったラブコメディーのような体裁をとってはいるけれど、この映画が公開された一九八五年という年代をかんがえれば、この作品が「アメリカ」という国や「資本主義経済」を皮肉ったものであることは一目瞭然だ。「コカ・コーラ」はアメリカの、資本主義経済の、いってみれば「象徴」というわけである。

八十年代のアメリカといえば、「強いアメリカ」をスローガンとするレーガン大統領が大衆の支持のもとがっちり政権を握っていた時代だ。ソ連を「悪の帝国」と呼び、「スターウォーズ計画」をブチあげるハリウッドスター出身の大統領の時代。コカ・コーラのない世界は許せないと、CM制作の現場でコカ・コーラのすばらしさを説くベッカーは、さながら自由のない国を正義の力で制圧しようと説くどこかの国の政治家のようにみえる。「艦隊を連れてきた」と言いつつサンタクロースが運転する真っ赤なコカ・コーラのトラックを引き連れて「コーラのない国」に乗りつける様子などまさに「正義」の押し売り状態、暴力的かつヒステリックな光景だ。

物語が進んで、最後に挿入されるテロップはいかにも唐突でミステリアスな印象をあたえるし、じっさい公開当時にこの映画を観たひとびとの多くにとってもチンプンカンプンに映ったかもしれないが、その後「ベルリンの壁」が崩壊し、ソ連をはじめとした社会主義国の多くが地滑りのように解体するという嘘のような光景を目の当たりにし、湾岸戦争や「9.11」を通過した現在からみればあながち支離滅裂ともいえないし、むしろ監督であるドゥシャン・マカヴェイエフの洞察眼の鋭さを感じさせる部分でもある。こうなってくると、映画全体に漂ういかにも八十年代的な「チープさ」さえも計算づくのようすら思えてくるのだが、まあ、さすがにそこまでは、ね。基本的にはおバカな映画、それでもなんとなく、『マカヴェイエフの預言書』なんて呼んでみたくなる映画ではある。

チャイナタウン

2008.10.27|cinema

なにげなく手にとって観たこの映画、『チャイナタウン』。いつもだったらあれこれ屁理屈を並べ立てるところだけど、そんな気にすらさせない凄みのきいた作品だった。最近観た映画もどれもそれなりに楽しめはしたものの、この『チャイナタウン』にくらべたらちょっと分が悪い。幕下力士といったところか。

だいたいなにがすごいって、脚本、役者、監督、すべて三拍子そろってすばらしい。ちなみに、「水」の利権にからむ「不都合な真実」を緻密に描いた脚本はロバート・タウン。役者はジャック・ニコルソン、フェイ・ダナウェイ、それになんといってもジョン・ヒューストン!そうして監督はロマン・ポランスキーだ。すごいメンツがそろったからすごい映画ができた、とかんがえるのは、たぶんちょっとちがっている。世の中にはメンツばかりがすごい駄作もあるし、強打者ばかり集めても優勝できないームもあるからだ(ときには勝つ)。それでもやはり、すごいひとたちがばっちりハマったときには一体どんなことが起こるのか、この映画は教えてくれる。

それにしても、核心に近づけば近づくほど実際には袋小路に追い詰められてゆくみたいなあの息苦しさ、そしてそれを物語るかのような全体を支配する不吉な空気!生きてゆくためにはなにもしちゃいけない。けっして深入りするな、怠け者でいろ。そんな退廃した町で生きてゆかなければならない人間の虚無感やいらだち、ぶつけようのない怒りを、なんの変哲もない景色からさえあふれださせてしまうポランスキーの豪腕ぶり。圧倒的だ。

しかし、映画を「観た」という満足感とは裏腹に(いや、だからこそ?)、なんと後味の悪いことか。

裸足で散歩

2008.10.31|cinema

こういう、60年代のアメリカで生まれた他愛もないラブコメディーが案外好きだったりする。むかしよく平日の昼間に12チャンネル(いまのテレビ東京のこと)でやっていたような、と言えばわかるひとにはわかるかもしれない。

弁護士で堅物のポールと無邪気で好奇心旺盛(←ちょっとウザい)なコリー。性格は対照的だが新婚ホヤホヤで仲むつまじいふたりだ(←かなりウザい)。新居はマンハッタンの東10丁目にあるアーパートメントの最上階。とここまでは申し分ないのだが、じつはエレベーターがなくひたすら階段を登らなければならないばかりか、水は漏れるわ天窓には穴があいているわとひどい物件。おまけに屋根裏には「東10丁目の青ひげ」と呼ばれる怪しげな紳士が暮らしていて、ふたりの部屋を「通り道」にする始末。それでもそんな状況を楽しんでしまえるコリーとなんとしても我慢ならないポール、当然というべきかやがて大喧嘩へと発展する。そこにコリーの母親、それに屋根裏の変人ベラスコ氏も絡んで話はますますややこしくなる一方だったが・・・というお話。

ニール・サイモンの、これはもともと戯曲だったものを映画化した作品で、パンチの効いたセリフの応酬だとか二組のカップルを対比させながらストーリーをハッピーエンドにもってゆくやり方などは、なるほど映画というよりは舞台っぽいのかもしれない。すぐ下着姿になってしまうジェーン・フォンダが『毎度お騒がせします』の中山美穂みたいだったり(わかるひとにはわかるはず)、コリーとポールの派手な口げんかが『男女7人夏物語』の大竹しのぶと明石家さんま風(わかるひとにはわかるはず)だったりするのだが、幼い恋人同士が幸福な家庭を築くために大人へと成長してゆく、じつは「ちょっとイイ話」なのである。ニール・ヘフティの手になる軽妙洒脱なラウンジジャズ・テイストの音楽も「大都会の片隅でくりひろげられる小鳥みたいな痴話げんか」のBGMにうってつけ。と思ったら、やっぱりちゃんとサントラがリイシューされてたりするんですね(バド・シャンクも参加しているそう。)。

トスカの接吻

2008.11.8|cinema

突然、大声で自慢の美声を披露したり、演技を始めたかと思えば過去の出来事をときに鼻高々に、ときに遠い目で語り出す、そんなノリノリなお年寄りばかりがたくさん登場する映画である。

それもそのはず、この映画の舞台はミラノにある「カーサ・ヴェルディ(芸術家のための憩いの家)」。オペラ『椿姫』や『仮面舞踏会』などで知られる作曲家ジュゼッペ・ヴェルディの遺言により、彼の死後設立された音楽家のための老人ホームなのだ。当然、ここで暮らしている老人たちもまた、かつてはスカラ座の舞台でスポットライトを浴びたり、優秀な弟子たちを数々世に送り出してきた演奏家や教師たちばかり。歳をとってはいても茶目っ気たっぷりで意気軒昂なのは音楽家だから、というよりはむしろイタリア人気質と言ったほうがよさそうだけれど。

はじめ、ドキュメンタリーとしてこの映画を観ていたのだが、途中からはたしてどこまでが現実で、どこからが演出、フィクションの世界なのかわからなくなってしまった。それだけ、このお年寄りたちは突如として予期せぬ行動にでるからだ。たとえば、廊下に備えつけの公衆電話で話しをしていた老テノール歌手が、ちょうど歩いてきた老ソプラノ歌手を「トスカ!」と芝居っ気たっぷりに叫んで、呼び止める。すると、呼び止められた彼女は歌劇『トスカ』の見せ場である「トスカの接吻」の場面を朗々と歌い演じきってみせるのだ。あるいは、それまで死んだように椅子に腰掛けていたおばあさんが、「オーソレミオ」の最後の高音を突然歌って周囲を驚かせてみせたり・・・。

おなじ空間に暮らすひとびとをあたかも「共演者」のように従え余生を過ごしている彼らの表情をみていると、たとえ、そこに監督であるダニエル・シュミットの演出があろうがなかろうが、長いあいだを芸術家として現実と虚構のはざまで生きてきた彼らにとって、この「カーサ・ヴェルディ」という場所は人生の終幕を芸術家としての誇りを失うことなくみずから「主役」として演じ終えるための格好の舞台なのだと思えてくるのだった。

マカロニ

2008.11.10|cinema

なんか知らないが、「いい話」に飢えた気分だったので(?)ひさしぶりにエットーレ・スコラ監督の『マカロニ』を観たのだが、相変わらず「いい話」でほんとうにまいってしまった。エットーレ・スコラというひとは、まったく、「いい話」を撮らせたら五本の指にはいる映画監督じゃないだろうか。同時に、「バカ息子」を撮らせても五本の指にはいるひとなのだが。

マストロヤンニはまるで天使のようだし、ジャック・レモンにはあの名作、『アパートの鍵貸します』を思い出させずにはおかないようなところがあって、案外これはエットーレ・スコラによるビリー・ワイルダーへのオマージュなのだろうかとも思ったりするのだが、まあ、いい。「いい話」に理屈は無用だ。

それにしたって、ぼくの人生のベスト5にはいる映画(=羽交い締めにしてでも他人に見せたい映画)がまったくDVD化される気配もないというのはいったいどうしたことか。

アリスの恋

2008.11.11|cinema

性懲りもなく、また二本もDVDを借りてしまった。観れるんだろうか。

『アリスの恋』は、ある日突然交通事故で夫を失った平凡な主婦アリスがその絶望のなか、それまで封印してきた「歌手として生きたい」という子供のころからの夢にあらためて気づき、それを実現すべく一人息子を連れて旅にでる、というロードムーヴィー。原題は『アリスはもうここにはいない』というものだが、しあわせを求めて町から町へと移動をつづける様子を表していると同時に、そのなかで成長し自立してゆくアリスの姿を重ねあわせているのだろう。主人公がいかにもヒッピー然とした若者でなく、平凡な主婦(しかも子連れ)というところがロードムーヴィーとしては目新しい。

この映画を観るかぎり、マーティン・スコセッシという監督は理屈をこねたり小細工をいろいろ仕掛けたりするタイプではないらしい。この映画の「わかりやすさ」がそれを証明している。くそ生意気な息子もアリスを口説く男たちもある意味みんな「見たまんま」のわかりやすさで、しかもそれぞれの俳優たちが見事なまでにわかりやすくその与えられた役を演じきっているのだった。きっと、マーティン・スコセッシって素直なひとなのだと思う。でも、どちらかというとぼくの場合、ちょっと屈折したひとのほうに惹かれたりするのだが。

それはさておき、こういうアメリカのサバービア(郊外住宅地)を描いた映画とか写真集とかを観るにつけ思うのは、アメリカってけっして大きな国ではないんだな、ということ。たしかに国土はバカでかいが、そこに生きているひとびとは案外狭い範囲のなかで日々を過ごし一生を終えるのではないだろうか。おなじような前庭つきの家に住み、おなじひとびとと毎日顔をつきあわせ、決まった店で決まったものを飲み食いする。いってみれば、巨大なムラ社会。だから、ここから脱出してどこかよその町に行くということは決死の覚悟なくしてはとてもじゃないができないことなのだ。いずれは帰る場所のある自分探しの「旅人」とはちょっとわけがちがう。「自分」は、旅をしたからといってみつかるものではなく、(おそらくは)自分が帰る場所を捨ててこそみつかるものなのであって、「旅」(旅行ではなくて)というのはつまりそのための最後の切り札みたいなものなのだろう。

山川の末(さき)に流るる橡殻(とちがら)も 身を捨ててこそ浮かむ瀬もあれ

さすがは本物の「旅人」、空也上人である。

静かなる男

2009.1.2|cinema

ことし最初に観たのは、ジョン・フォード監督の手になる映画『静かなる男』。ひとことで言えば、無骨な映画。この映画を愛せるかどうかは、この無骨さを愛せるか否かにかかっているんじゃないだろうか。

アイルランドの血を引きながらも、移民の子としてアメリカで育った男(ジョン・ウェイン)が、ある「事件」をきっかけに自身のルーツであるアイルランドの村に「帰って」くる。偶然見かけた娘(モーリン・オハラ)にひとめぼれした男は、ほどなく娘と恋に落ち求婚するのだが、頑固で閉鎖的な村社会の因襲がふたりの幸福な結婚生活の行く手を阻む。ついには、彼のことをよく思っていない娘の兄(ビクター・マクラグレン)と「持参金」をめぐって壮絶な殴り合いをくりひろげることになるのだ。

ところで、ちょうどいま読んでいる本のなかで、吉本隆明がケンカの極意のようなものについてこんなふうに語っている。

で、まあ、僕はケンカを、引いて引いてもう我慢できねえっていう時に本気でやれば、だいたいは勝つと思うんですよ。

限界まで追いつめられはじめてひとは「本気」になることができる。本気になることによって恐怖心も克服され、結果「勝ちパターン」にもってゆけるのだ、というのである。じっさい、この映画でジョン・ウェイン扮する男ショーンは、あるトラウマから最後の最後まで決闘に応じることができないでいる。そのトラウマというのは、かつてプロボクサーとして対戦相手を死なせてしまったという「過去」である。だが、そのため自分の妻にさえ臆病者よばわりされてしまうのだ。

そういえば、と比べてしまってよいのかよくわからないのだが、ジャッキー・チェンの映画もたいがいそんな展開じゃなかったろうか。あれはほとんど「いじめられっ子」が逆ギレするようなパターン。子供のころ夢中になっていたウルトラマンなんかだって早く変身しちゃえばいいのになかなか変身しないのだが、これはまあ、ちょっとぜんぜん話が違うというのは「決闘シーン」のあるドラマに疎いぼくでもさすがに分かる。

話は見事に逸れたが、この映画もまた、我慢に我慢を重ねて追いつめられるおよそ100分と溜まりに溜まったエネルギ-が一気に爆発する30分との二部構成になっている。この映画のことを教えてくれた常連のお客様(競馬好き)は、ウマを撮らせたらジョン・フォードの右に出る者はいないんじゃないか、と言う。なるほど、劇中の競馬シーン、アイルランドの大自然の中を疾走するウマたちのド迫力はまさに圧巻だ。ジョン・フォードがはたしてウマを巧みに操る乗り手だったかどうかについてぼくは知らないのだが、観衆の心理をしっかり掌握し、最後の決闘シーンで一気にカタルシスを味わわせるあたり見事な手綱さばきと感心せざるをえない。

ネットですこし調べると、この映画が単純なエンターテインメント作品である以上により深い示唆に富んだ問題作―自身アイルランド系移民の子供としてアメリカで育ったジョン・フォードによる故国アイルランドへのひとかたならぬ熱い思いだとか、アイルランドという国をめぐるさまざまな歴史的、政治的背景だとか―であることがわかるのだが、個人的にはあまりそういうことはかんがえずに、ただひたすら単純に、あたかも手づかみで鶏の丸焼きでも食べるみたいにその無骨さと素朴な味わいを楽しんだのだった。

ジョルスン物語

2009.1.16|cinema

お正月といえば、きまって登場するのがユニークな「福袋」。ことしも「ボクシング世界王者とのスパーリング権利」とか「新宿駅の一日駅長体験」、はたまた「婚活支援福袋」といったあんばいで、ほとんど百貨店どうしがアイデアの奇抜さを競いあっているような印象すらある。

ところで、ぼくがこの正月手に入れたのは

「Kino Iglu [キノイグルー]の有坂氏があなたのためおすすめ映画をセレクトしてくれる」

という福袋。

というのはもちろん真っ赤なウソで、たまたま年末に有坂くんと立ち話をした折、正月休みに観る映画でおすすめは?という話をしたところ、しばらくして映画のタイトルがずらりと並んだメールがぼくのもとに届けられたというわけ(有坂さま、この場を借りてあらためてお礼申し上げます)。セレクトされた作品は年代も国もバラバラだが、いかにもぼくが観ていそうな映画は巧みに除けられているあたり、さすがは有坂くんである。

さっそく大晦日に何本かまとめて借り意気揚々と家に戻ったものの、風邪のせいで映画を観る気力が失せてしまい、けっきょく休暇のあいだに観れたのはたったの一本だけだった。そしてその唯一の一本がこの作品、『ジョルスン物語』だ。アル・ジョルスンという実在の、アメリカを代表する歌手をモデルにした、いわば「伝記物」である。

厳格なユダヤ人の家庭に育った少年が、ひょんなことからその美声を買われ旅回りの一座にスカウトされる。はじめは猛反対する両親だったが、すぐさま息子の天賦の才能を認め、彼の活躍を温かい目で見守るようになる。

持ち前の美声と、顔を「黒人風に」黒塗りにしてのユーモアたっぷりのパフォーマンス、そしてなんといっても観客の楽しむ顔を見るためならどんな苦労も厭わないという天性のサービス精神で、ジョルスンはあっという間にスターダムをのしあがる。

と、ここまではいかにも順風満帆といったところで、その輝かしいサクセスストーリーがさまざまなエピソードとジョルスン本人が吹き替えたというヒットナンバーの数々とで、まさにジェットコースター並みのスピードで語られてゆく。

そしてそんなアル・ジョルスンの「決め台詞」は、

お楽しみはこれからだ(You ain't heard nothin' yet)

というもの。もう十分楽しんだよ、という観客を制して、いやいや、まだ、あんたがたはなんも聴いちゃいないよというわけで、もちろん観客は大喜びの拍手喝采、彼のエンターテイナーとしての旺盛なサービス精神を物語る名文句なのだが、同時にそれが彼にとっての最愛の人に悲しい決断をさせるきっかけとなってしまうところがなんとも皮肉である。

それでも、そんなちょっとほろにがなエンディングに反して、この映画、けっして後味が悪いというふうに感じられないのはなぜだろう? それはもしかしたら、観客を前に歌い踊るジョルスン(ラリー・パークス)の表情がいつもあまりにも、ありえないくらいに幸福そうにみえるから、じゃないだろうか? そしてその歌声(実際のアル・ジョルスンによる吹き替え)ときたら、まるで羽毛のように軽く柔らかく、思わずこちらの表情までほころばせてしまうような種類のものなのだ。

ひとびとに束の間の幸福をもたらす使命を帯びて天上よりつかわされた孤独な天使、というのがこの映画を通じてえた、ぼくのアル・ジョルスンに対する印象。家出した少年時代の彼を連れ戻しにきた両親が、保護された教会の聖歌隊で一際うつくしくソロ・パートを唄う息子の姿を目の当たりにして連れ帰ることを断念するシーンなどは、それが実話かどうかはともかく、ジョルスンにどこか天使的なイメージを垣間見させる隠し味になっているのかもしれない。もちろん、ほんとうに彼が天使であったならみずからに課せられた使命をよろこんで全うしたことだろうが、そこはやっぱり「人間」なのであって、そこがまた観ているこちらにとっては切ないところでもある。

それはそうと、有坂くんがセレクトしてくれた映画はぜんぶで二〇本ほど。そのうち、ぼくがすでに観たことのあるもの、それに今回観た『ジョルスン物語』を除いても、まだ観ていない映画は十五本も、ある。まさに、お楽しみはこれからだ(You ain't seen nothin' yet)。

天然コケッコー

2009.3.1|cinema

『天然コケッコー』という映画を観たのだけれど(サイトーさん、長々とすいませんでした)、観ながら、島根の山並みのことをなんども思い出した。

原作はS県のちいさな村が舞台で、映画のロケも当然そのS県(島根県)でおこなわれているとはいえ、とりわけ島根の山がこの映画でひんぱんに登場するわけではない。けれども、この映画の登場人物たちがもつ、どこか真綿にくるまれたかのような世界観や、この映画全体を包んでいる空気に触れれば触れるほど、ぼくは松江から出雲空港へとむかうクルマの中から、あるいは一畑電車の車窓からのんびり眺めていたあの山々のことを思い出さずにはいられないのだった。

その山並みはユルユルと、ひたすら視界の片いっぽうを遮っていた。そして、後になって気づいたことだが、それは垣根に似ていた。

山といっても高さはそれほどでもなく、「壁」のように威圧的なところはみじんもない。越えようと思えばいつでも越えれそうな、そんな構えなのに、でもなんだかそれをためらわさせるようなゆるやかな強制力がそこには感じられた。気配だけは薄々と感じられて、いっそのこと勇気をだして背伸びしさえすればすべてが明らかになるはずなのに、目線ほどの高さでつづく垣根はそうすることをどこかでためらわさせる。

この映画の登場人物たちはみな、ためらいつつ、戸惑いつつ、けっして大声を張り上げることもなく、核心に触れることを巧みにかわしながら、海と垣根のような山並みに挟まれた細長い土地に生きている。ほほえみを浮かべて。

ちいさな村にやってきた「都会からの転校生」とか村の少女の「初恋」だとか、ともすれば饒舌になりがちなキーワードであふれているにもかかわらず、あくまでも淡々と、その山並みのようにユルユルと物語はつづいてゆく。そしてそうした語ることへのためらいに貫かれているあたり、むしろ個人的にはこの映画の「ツボ」なのだった。

新幹線大爆破

2009.4.7|cinema

ずっと観なきゃ観なきゃと思っていた名作(?)『新幹線大爆破』を、ようやく観ることができた。一九七五年公開の東映映画である。

千五百人の乗客をのせた東京発博多行きの超特急「ひかり」号に、時速が八〇キロ以下になると自動的に起爆装置のスイッチが入るという恐ろしい爆弾が仕掛けられるというお話で、去年の夏に映画館で観た『狂った野獣』と同じ路線のパニックムービー(こちらも同時期の東映作品)。

すごい、すごいとは聞いていたが、ほんとうに、スゴかった。

まあ、細かいところは実際に観て確かめてもらうしかないのだが、二時間半という尺の中に、スリルやアクション、人情話に政治風刺、権力批判や文明批判、笑い、ドタバタ、推理や人間の死生観といったすべてが凝縮されている感じ。そして大事なことは、つねにどんなときにもそれが娯楽作品であることを忘れていないところ。極上のエンターテイメントとは、まさにこういう映画を指して言うのだろう。一九七〇年代この国には、死に物狂いで「娯楽映画」をつくっている人々がいたのだ。残念なことだがもう二度と、この日本からこういう作品は生まれることはないにちがいない。

それはそうと、もしこの映画を観るときは、ぜひ仲間といっしょにツッコミを入れながらワイワイと観てほしい。面白さが二倍、三倍とふくらむこと必至だから。なにをかくそう、ぼくも仲間七人で観たのだがめちゃくちゃ盛り上がった。そして観る相手は、誰でもたぶんだいじょうぶ。誰が観ても絶対に楽しめてしまうところに、映画が娯楽の王道だった時代の作品がもつあきらかに次元のちがう「底力」があるのだ。

死ぬまでにしたい10のこと

2009.4.26|cinema

きのうは一日中ひどい土砂降りだった。

おかげで週末だというのにまるで呪いをかけられたかのごとくヒマな一日で、こんなときには自分の店の底力のなさを突きつけられ絶望的な気分になる。そしてそんな気分を引きずりながらの帰り道、ビデオ屋で何気なく手に取ったのが

『死ぬまでにしたい10のこと』

という映画。死ぬほどヒマだったから、ってこと?我ながら単純すぎやしないだろうか?

ちなみストーリーはこんな感じ。

主人公のアンは23歳の若さにして、失業中の夫とふたりの子供をもつ母親。生活はけっして楽とはいえず、実家の庭のトレーラーハウスで寝起きしながら大学の清掃の仕事をして家計を支えている。しかも実の父親は、なにをやったかは語られないが刑務所暮らしの身だ。とはいえ、そんないまの生活が不満かといえばかならずしもそういうわけでもなく、家族とともにある日々の生活にささやかなしあわせを見いだしてもいる。ただ、17歳で初恋の相手とのあいだに子供ができ結婚してしまったこと、結果的に高校を卒業できなかったことが心のどこかで引っかかっている様子。そんなある日、体調の不安から病院で検査を受けたところ卵巣に深刻な腫瘍がみつかり、余命がわずか2、3ヶ月しかないことを告げられるのだ。アンは悩んだ末真実を誰にも明かさず、ひとり死ぬまでにすることをリストアップし密かに実行することを決意する・・・

手触りとしては『エターナル・サンシャイン』にも似て、現実と夢(混濁する意識の中でみる夢?)とがせめぎあうどこか波打ち際のような世界で起こる出来事を見ているかのよう。アンのリストも、途中からはやけに予定調和的になっていき現実味が薄らいでゆくのだ。それはあたかも、スクリーンに映しだされたアンの脳の中の映像であるかのように。そう思って観れば、ひどくエゴイスティックだったり調子よすぎるように感じられることもなんとなく腑に落ちてしまう。なかなか巧いなあ。

ところでこの映画のちょっとしたツボは、なんといっても登場する音楽だろう。ブロッサム・ディアリーの曲が流れるばかりか、「ちいさな体とちいさな声で、83歳になるいまも現役でニューヨークのクラブで歌っているんだ。こんど行ってみよう」なんて登場人物にわざわざ語らせてしまうとはビックリである。そのブロッサム・ディアリーも、ことしの2月に亡くなってしまった。

ほかにも印象的なのは映画のなかでなんども登場し、アンも口ずさむビーチボーイズの名曲「God Only Knows」だ。じつは、きのうはお店でこの曲をゲイリー・マクファーランドが彼の友人たちといっしょに演奏したバージョン↓

を繰り返しかけていて、家に戻って映画を観たらおなじ曲が登場したのでその偶然の一致にも驚かされた。

ほかに印象に残ったのは、デボラ・ハリー(ex.ブロンディー)が生活に疲れたアンの母親役を好演していたこと。セリフとはいえ、まさかデボラ・ハリーの口から「バリー・マニロウは真人間よ」なんて言葉が聞けるとは、この映画を観た甲斐があったというもの。この面白さがわかるひと、めちゃくちゃ少なそうだけど。

ほかにも、過食症気味のアンの友人を見つめる子役の憎悪に満ちたまなざしは、まちがいなくアカデミー助演女優賞ものだった。

ところで、もし自分がアンとおなじような立場に追い込まれたとしても絶対に「死ぬまでにやることリスト」なんて作らないだろうな。10個もリストアップするのがただただ面倒くさいし、死ぬ前まで「やらなきゃならないこと」に追われるなんてイヤだなぁ。あえて「死ぬまでにしたいひとつのこと」を挙げるなら、ズバリ

「好き勝手する」

ダメだこりゃ、である。

クラウス・キンスキーの『パガニーニ』

2009.4.27|cinema

パガニーニの弾くヴァイオリンをめぐっては、まことしやかにこんなうわさが囁かれていたらしい。

あいつは悪魔に魂を売り渡して、ひきかえにあの腕前を手に入れたんだ。

ギャンブルとオンナを好み、痩せて浅黒く、けっして美男子とはいえないのにナポレオンの妹ともスキャンダルになるほどよくモテた。周囲のオトコたちからしたらさぞかし不愉快な、いけすかないヤツだったにちがいない。

そんなパガニーニという人物を、ぼくはなんとなくカリスマ的人気を誇るロックスターのようなものとしてとらえていたのだが、死後に教会から埋葬を一時拒否すらされ、その遺体は各地を転転とする羽目になった(ウィキペディアより引用)なんていう逸話を聞いてしまうと、どうやら実際のところはもっとオカルト的な存在として本気で周囲をビビらせていたのかもしれない。

怪優クラウス・キンスキーが演じるのは伝記に登場する生身のパガニーニ本人ではなく、そんな「伝説」と化した、当時のひとびとのなかで肥大化したモンスターとしてのパガニーニなのである。むしろこの、色々な意味で、やりたい放題の映画を観るかぎり、じぶんのモンスターっぷりを爆発させるためその「材料」としてパガニーニというスキャンダラスな人物を「利用」したようなフシもないわけでなく、おそらくこの映画をパガニーニ本人が観たら「いや、俺ここまで鬼畜じゃないっすから」と冷や汗を流しながら抗議するにちがいない。

ひとことで言うなら、エロ・グロ・ナンセンスの幕の内弁当にアートのふりかけをまぶした感じ?いや、ほんとうはなんとなくキンスキーの「やりたかったこと」は分からないではないのだが、キンスキーのディストーションかけまくりのパガニーニ像はさすがにちょっと行き過ぎというか、あ~あ、やりすぎちゃったのねと思わずにはいられない。監督、脚本、主演がキンスキー本人だから、だれもブレーキかけれる人間がいなかったのだろう。役者クラウス・キンスキーと数々の作品で交流のあったヴェルナー・ヘルツォーク監督による映画『キンスキー、我が最愛の敵』(←未見)では、当時キンスキーが入れ込んでいた『パガニーニ』の監督をヘルツォークが引き受けなかったことを悔やむ場面があるらしいのだが、それは完成した『パガニーニ』を観たヘルツォークが「もし俺が監督してたら、もっとちゃんと評価されるような作品として残してやれたのに」と映画監督として、またなにより盟友として無念に感じたからじゃなかったろうか?これはあくまでも勝手な想像だけれど。

それにしても、好き好きだからなんともいえないけれど、そして、この手の映画には割と好意的なぼくではあるけれど、これはちょっと予想を上回る《酷い》映画だった。いったいこんな映画、公開時はどこの劇場でやったんだよ、と思って調べたら

元の職場

だった・・・。しかもオープニング記念作品(笑)。オープン当時ぼくはまだ入社前だったので事情はわからないのだが、よくやったなぁ。音楽モノだからいいと考えたのか。試写を観ずに決めるってことはまずないはずなんだけど・・・。いまとなっては上映しちゃったことじたいタブーかも。

ほんと、おススメしません(笑)。

スタンド・バイ・ミー~エイラ

2009.5.7|cinema

ゴールデンウィークも終わりましたね。

モイは、世間の動きとは反対にGW期間中は8日間連続営業だったわけですが、さすがに本日はちょっと一息、お休みをいただいております。

さて、ぼくはといえば、イベント「Iso Roba」での『カラマリユニオン』の余韻をまだまだ引きずってます。イベントで4回、その前に2回と都合6回この作品を観たのですが、飽きるどころか観るたび新たな発見(ツッコミどころ? )があってますますこの映画に対する「愛」が深まった感じです(笑)。

そしてそんな「発見」のひとつに、劇中で歌われる「スタンド・バイ・ミー」のシーンがあります。

おそらく、誰もがロードムーヴィー×「スタンド・バイ・ミー」という組み合わせから連想するのはあのハリウッド映画『スタンド・バイ・ミー』ではないでしょうか? じつはぼくもそうで、そんな連想からこの史上最短距離のロードムーヴィー『カラマリユニオン』×「スタンド・バイ・ミー」の組み合わせには、あるいはアキ・カウリスマキ監督のハリウッド映画へのちょっとしたいたずら心が隠されているのでは? なんて思い、ミニトークでもちょっとそんなことを口走ったりもしたのでした。つまり、

ガキのような心をもったピュア系おやじたちによる遅咲きグローイングアップもの

みたいな。

ところが、家に帰ってちょっと調べてみたら、なんとこの『カラマリユニオン』の方が『スタンド・バイ・ミー』よりも一年先に作られているのですね。これには正直 びっくりしました。ロードムーヴィー×「スタンド・バイ・ミー」という組み合わせのいわば「元祖」はアキ・カウリスマキだった、という話です。

というわけで、今後ぼくは「スタンド・バイ・ミー」を聞くとリバー・フェニックスではなく、マッティ・ペロンパーの顔を思い出すことでしょう(笑)。

話は変わって、映画のなかで彼らが目指す理想郷、「道も広く空気もきれい」な自分たちの「故郷」の「反対側」(位置的にはもちろん、いろんな意味で)にある街、エイラ。じっさいには、こんなところ↓です。いまから4年ほど前にぶらぶら散歩したときのスナップ写真ですが、ちょうどリラの花が満開で、身なりのいい老紳士がステッキ片手に散歩しているような、まさにベル・エポックといった印象の街でした。

ヘルシンキに行かれる方、お散歩コースとしておすすめです。

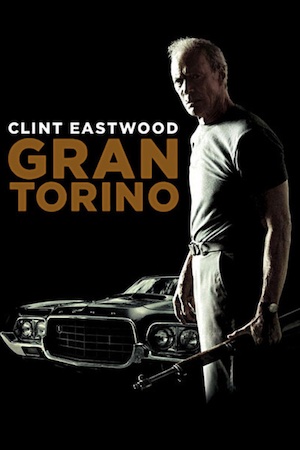

グラン・トリノ

2009.5.9|cinema

横浜で映画を観た。クリント・イーストウッドが主演・監督をつとめた『グラン・トリノ』である。先日のイベントの際、キノ・イグルーのおふたりが絶賛しているのを耳にして、あらすじもろくすぽ知らないまま劇場へ足を向けたのだった。何を隠そう、クリント・イーストウッドの映画すらはじめてだ。

ひとことでいえば、強く心を揺さぶられた。すばらしい映画だったと思う。このブログを読んでくださっているひとのなかで、もしまだ観ていないひとがいたらぜひ観るように強く薦めたい。

ただ、ぼくはもう二度と観ないと思う。むかし、ラース・フォン・トリアー監督の映画『奇跡の海 』を観たときが、やはりそうだった。同じように、これは繰り返し観る映画ではない。

『グラン・トリノ』は、主人公のウォルトという老人の「贖罪」の(みずからの人生に対してみずからの手でオトシマエをつけるという意味で)映画ともとれるのだけれど、クリント・イーストウッドはたぶん誰よりもみずからがアメリカ人であることを誇りに思っていて、だからこそみずからの作品をもって現在の「迷える」アメリカを(誇りある仕方で)軌道修正しようと奮闘しているんじゃないかと感じたのだった。語弊はあるかもしれないが、この映画でクリント・イーストウッドはみずからの「道徳観」を語ろうとしているのではないか。「正義」や「勇気」といった単語の濫用に一番うんざりしているのは主人公のウォルトであり、またイーストウッドそのひとなのだ。

もし、この映画の主人公が朝鮮戦争に従軍し、帰国後は「フォード」の技術者としてアメリカ経済をその底辺で支えてきた誇り高き頑固ジジイではなく、もっと若い人間であったとしたら、この作品はまったく空々しいものになっていたはずである。その「正義」や「勇気」はいままで使い尽くされたものとなにも変わらないからだ。だから、いまこの時期にクリント・イーストウッドがこの作品を監督し、みずから主演したのはとても意味のあることなのだ。

筋がバレてしまうのではっきりと書くことはできないけれど、最後の十五分ほどがぼくにはとても重要に感じられた。それはウォルトが、異文化に育った隣人たちのほうが自分の息子やその家族たちよりもはるかに「共通点がある」とため息まじりに呟く場面と呼応している。

すばらしい映画と出会った後の常として、映画館を出てから、はたして結末はこうでなくちゃならなかったのか? ほかのやり方はなかったのか? とずっと考えていた。観たひとに、そういう余地を残しておける作品というのはいい作品だとは思うのだが、あいにくの雨模様もあって、おかげでせっかくひさびさに訪れた横浜だというのにどこに行く気分にもなれずそのまま帰ってきてしまったのだった。

いったいなんのためにわざわざ横浜まで行ったのやら・・・。

パラダイスの夕暮れ

2009.5.10|cinema

ひさしぶりに『パラダイスの夕暮れ』(アキ・カウリスマキ監督 1986年)を観たのはいまだに「Iso Roba」の余韻を引きずっているからというのもあるけれど、それよりも、つい最近「人恋しさについて」と題されたちいさなエッセイを読んだせいであるだろう。

その堀江敏幸のエッセイは、ドミニック・ファーブルの『俺だって、いつかは遠くへ行くんだ』という、パリ郊外に暮らす冴えない労働者を主人公とした小説について書かれたもので、そこで語られる失業中の中年男が数々の不運に見舞われながらも「つねに自己を鼓舞し、また鼓舞するだけで結果が伴わないだろう人生を覚悟しながら、先の見えた行く末をそれでもなお正面から受けとめてやろうと、いじましくも声を高めてみせる」というストーリーは、思い浮かべるまでもなくアキ・カウリスマキ映画の「お約束」といってよく、じっさい堀江敏幸も『コントラクト・キラー』や『真夜中の虹』といったアキ・カウリスマキの映画のタイトルを引き合いに出しながらその類似を指摘しているほどである。

とはいえ、ぼくの興味の惹いたのはむしろ次のような、それこそアキ・カウリスマキの映画に登場する人物にもあてはまりそうな一節なのだ。

人恋しさのない孤独は、深いようでいて浅いのだ。それはしょせん作りものであり、擬態にすぎない。

孤独と人恋しさとは、いわば裏表の関係にあるということか。孤独を愛するスナフキンが、でも毎年ちゃんとムーミン谷に姿をあらわすように。

そう思って孤独よりも、むしろ人恋しさという視線から『パラダイスの夕暮れ』を観てみると、主人公の中年男ニカンデルをはじめこの映画に登場するひとびとはみな孤独の影を背負った人物ばかりだが、と同時に、人一倍「他者」とのつながりを求めてもいるのだった。そしてどんなに絶望的な状況の中でも、話に耳を傾け、心から同情し、いざというときには惜しむことなく力を貸してくれる(かといって決してでしゃばらないところがいかにも奥ゆかしくフィンランド人っぽい)人物がきまって現れるのもまたアキの映画である。たとえば、この『パラダイスの夕暮れ』では獄中で出会ったメラルティンが一見コワモテながらそんな人物として描かれていて心をなごませてくれる。

最後には、ドミニック・ファーブルの主人公の「俺だって、いつかは遠くへ行くんだ」という心の叫びさながらに、マッティ・ペロンパー演じるニカンデルは愛するイロナを伴って近くて遠い国? 対岸のエストニアへと旅立つのである。もしかしたら、毎日ジャガイモ(「small potatoes」)ばかり食べるはめになったとしても。

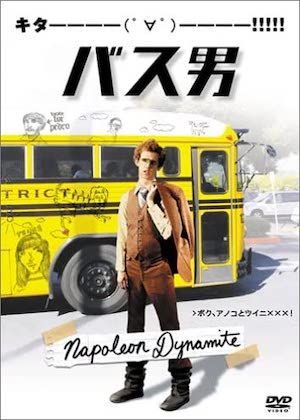

バス男

2009.5.25|cinema

ここのところ楽しい気分♪になりたくて、スタッフをつかまえては「なんか楽しい気分♪になれる映画教えて!」と唐突に迫る毎日なのである。そしてそんな問いかけに応えてスタッフのひとりがオススメしてくれたのが、あんまりな邦題のため長い間スルーしつづけてきた『バス男』。

が、、、結果的にはおかしすぎて二回も続けて観てしまった。

スタッフからは「これ、ダメなひとにはほんと、ダメみたいです」との前置きがついていたのだが、とにかく全編ツッコミどころが満載で、ぼくのように重箱の隅を突っついて映画を観る派の人間にはたまらない作りになっている。もう、最初の、主人公がTシャツの裾をジーパンにインしてスクールバスを待っている立ち姿だけで大爆笑。しかも、その主人公の名前がナポレオン・ダイナマイト(←原題はこれ)だもん。そして小学生だらけのスクールバスに乗り込んで、いきなりこいつがやることときたら・・・(笑)。

ところでこの映画の最大の魅力は、どんなに観るひとが深読みしようとしてもけっしてその余地を与えない果てしない「浅さ」にある。

いわば究極の遠浅映画。

なぜだかいつもポケットにポテトがつまっている主人公とか(舞台がアイダホだから?)、電話の受話器のコードが長すぎだろっ! とか、ハイスクールのブロンドヘアーのアイドル(←じつはそんなに可愛くもない)の名前が「サマー」とか、「ハッピー手話クラブ」に、「1982年」に取り憑かれたリコ叔父さんとか、「中世の戦士」みたいなヅラをつけて生徒会長選挙に臨むメキシコからの転校生ペドロとか、ソウルメイトのラフォーンダ(笑)とか、そのラフォーンダが「いとこが作ったの」といってプレゼントしたテープが「ジャミロ・クワイ」だったり(←思いっきりウソじゃねーか! )などなど、もういちいち挙げていったらキリがない。もし、こうしたキーワードのひとつにでもクスッときたら是が非でも観るべきである。

ジョン・スウィハートの手になる、チープなオルガンがぷぁーっと鳴っているような70年代風のエレベーターミュージックもまた、たまらない(借りたDVDには特典映像としてほぼ同じメンツで自主製作されたオリジナルの短編が収録されているのだが、そこではバート・バカラックの音楽が使われていた)。イメージとしては、アメリカのどこかにある、時代から完全に取り残されてしまったエアポケットのような町ということなのだろう。

とにもかくにも、これはどこまでも洗練されないファンタジー映画である。そのくらいの心づもりで観ておいたほうが、無難。。。

リトル・ミス・サンシャイン

2009.5.31|cinema

『リトル・ミス・サンシャイン』は、『バス男』に引き続き、べつのスタッフが教えてくれたなんか楽しい気分♪になれる映画である。

ドラッグ、同性愛、ひきこり、自己啓発セミナー(なによりも恐れているのは「負け犬」になること)に、子供を「商品」とみなしたようなミス・コンなどアメリカ社会が抱える「問題」を一手に引き受けてしまったかのような感のあるフーヴァー一家がポンコツのフォルクスワーゲンのバスにのって珍道中を繰り広げる。崩壊寸前の家族を象徴しているかのようにバスは幾度となくストップするのだが、その都度エッチラオッチラなんとか動きだすのだった。なんのことはないチョイ役だが、クラッチがイカレた車の「操縦術」を伝授する田舎の自動車工場の修理工が、じつはかなり重要な役どころとみた。ほかには、「本当の負け犬っていうのは、負けるのを恐れて挑戦しない奴らのことだ」と孫娘を諭すジャンキーの「不良じいちゃん」が圧巻。あっけなく逝ってしまったと思わせて、意外なカタチでその存在感をアピールするのだ(笑)。

ところでこの映画、おしまいは確かにハッピーエンドでそこそこ楽しい気分にはなれるのだけれど、どこか引っかかるというかモヤっとした気分が残るのはなんでだろう?

アメリカ映画でありながら、登場人物のキャラクターに託してアメリカの家庭が多かれ少なかれ抱え込んでるような「暗部」を容赦なく、でもユーモアたっぷりにあぶり出してゆく(こう言ってよければ)「批判精神」こそが、この映画の、いかにもインディーズらしい「ツボ」だと思うのだが、それに反しておしまいはやけに予定調和的な「家族再生の物語」になってしまっているような印象がしてキレを欠くというか、なんだかちょっと「惜しい」っていう気がしてしまうのだ。そんなふうに書くと、ぼくがふだんからいかにこういう起承転結のはっきりした映画に慣れていないか白状しているようなものだけれど。

マン・オン・ワイヤー

2009.6.25|cinema

ここでちょっと箸休め。

休みの日、ぶらりと『マン・オン・ワイヤー』という映画を観に行ってきたのだが、これが予想をはるかに超えてよかったのだ。

一九七四年、ニューヨークのいまはなき「ワールドトレードセンタービルディング」のツインタワーに綱を渡し、綱渡りをしてみせたフィリップ・プティという男をめぐるドキュメンタリーフィルムである。

さまざまなエピソードが、本人そして関係者(=共犯者)たちへのインタビューや記録映像、再現フィルムなどを通してつづられてゆくのだが、そのなかで気になったのは彼が「綱渡り」を「独学で」始めたということ。だれに教えられたでも薦められたでもなく、彼はみずからの意志で、その欲求のおもむくままに「綱渡りの男(=MAN ON WAIRE)」になったのだ。その意味で、かれはけっして「大道芸人」ではない。どちらかといえば「登山家」のような精神で、かれは綱の上を歩く。

ところで「綱渡り」という単語にはとても孤独なイメージがつきまとうが、「綱渡り」はけっしてひとりではなしえないということを、この映画からあらためて知った。まるでなにかに取り憑かれたかのように空を歩くことに固執するフィリップ・プティという男を「死なせないため」に捧げられた、信じがたいほどの無償の愛情と友情。ワールドトレードセンタービルディングでの綱渡りという「偉業」にどこか神聖な儀式のような厳かさを感じてしまうとしたら、それはたぶんそのピュアな愛情と友情のためだろう。

さまざまな人々の「人生」が、邦題にもなっている「綱渡りの男」ということばに収束してゆく。感動的で、また同時にほろ苦い「物語」である。

プレイタイム

2009.8.5|cinema

ひさしぶりに「Blue Bell」で絶品のオムライスにありついた後、新宿に出てジャック・タチの映画『プレイタイム』を観てきた。そして、やっぱりこの映画の可笑しさはスクリーンでこそ伝わると実感。

ジャック・タチ自身が扮する「ムッシュウ・ユロ」がそうであるように、ジャック・タチの映画ではいつも、時代の流れから完全にドロップアウトしてしまった、でも心優しき人々に対しあたたかい視線が注がれる。いっぽう近代的なシステムや行き過ぎた合理主義はひとびとを翻弄し、その姿はときに滑稽ですらある。けれども、「ムッシュウ・ユロ」のような前時代的な人物に肩入れしながらも、ジャック・タチはけっしてそれをいかにもありがちな批判精神のようなものに転化してしまうことが、ない。すくなくとも、ぼくにはそうみえる。なぜかといえば、ジャック・タチ自身が「稀代のモダニスト」だからである。そうでなかったら、ジャズを自動車を、近代的な建物や機械をあんなにカッコよく、しかも魅力的に描けるわけがないのである。

『ぼくの伯父さん』にも『トラフィック』にもこのふたつの相反する視線、モダニストのまなざしとヒューマニストのまなざしとがアンバランスに同居するさまは感じられたけれど、(おそらく)この『プレイタイム』こそはそのクライマックスといっていいのではないだろうか。

いきなり青空を背景にパーカッションによる前衛的な音楽がくりひろげられるオープニングからしてすでにモダニスト、タチの真骨頂。つづく空港の光景。静止したカメラの中、整然としたロビーに登場するひとびとの直線的な動きのグラフィカルな美しさ。鉄とガラスでできた矩形のビルディングも無機質であるかもしれないが、スタイリッシュなことこの上ない。この作品で、ジャック・タチは現代の「都市」をたくさんの奇想天外なアトラクションが用意されたひとつの「遊園地」に変えてしまった。

思うに、ジャック・タチがこの『プレイタイム』という映画で謳っているのは、おおらかな人間賛歌である。そこを巨大な「遊園地」と悟った瞬間、殺伐とした都会の喧噪は一転、ユロ氏ら「心優しき古きひとびと」にとって格好の社交場に姿を変えるのだ。ヒューマニズムという武器でモダニズムを攻撃するかわり、くじらのようにすっぽりとモダニズムをのみこんでしまう道を選ぶジャック・タチ、なんて「粋」なのだろう。

夢のようにうつくしいラスト15分の映像でジャック・タチは、稀代のモダニストでありながら、かつ同時にヒューマニストとして生きることが矛盾せず可能であることをすべての現代に生きる人々に対して証明してみせたのである。胸が熱くならないわけがない。

天空の城 ラピュタ

2009.10.19|cinema

自慢じゃないが、宮崎アニメをちゃんと観たことがない。「日本人でそんなひといるんですか?」とスタッフ一同あきれ顔だが、マンガにもアニメにもたいして興味のなかった子供がそのまま大きくなったらそうなった、それだけの話である。

しかし、その日は突然やってきた。ある日、スタッフのひとりが宮崎アニメのDVDを貸してくれるという。とりたてて観たいとも思わないかわりに、なにがなんでも観たくないというワケでもない。なので、さっそく貸してもらい観てみることにしたのだった。

記念すべき人生初のスタジオ・ジブリは、

『天空の城ラピュタ』。

とはいえ、ピュアな心など遠いむかしに見失ってしまった、しかもどこで見失ったかすらもはや思い出せない、そんな汚れきったオトナが「いまさら」宮崎アニメの世界に踏み込もうというのだ。真っ向勝負では楽しめないとかんがえたほうがいいだろう。大人には大人の、大人なりの宮崎アニメへのいわば「ツボ」があるんじゃないか? だから自分なりに、自分(=オヤジ)の見方で「宮崎アニメ」を観てみようと思うのだ。つまり、アラフォー世代に贈る

40歳からの宮崎アニメ。

そんなテーマを胸に秘めつつ『ラピュタ』を観たいとかんがえたのである。

──

さて、物語は空中に浮かぶ伝説の国にかつて暮らしていた「ラピュタ人」の末裔で、王家の血を引く少女シータと、彼女が先祖から受け継いだ魔法の宝石「飛行石」を狙う「軍隊」と「空賊」、それに彼女を守ろうとする少年パズーによる冒険が軸となっている(まあ、わざわざ書く必要なんてないのだろうけれど)。ちなみに、この『天空の城ラピュタ』が制作されたのは1986年。1941年生まれという宮崎駿にとって45歳のときである。まさしく「四十男」。当然、そこに多少は人生の機微も知った四十男なりのパースペクティヴをみてとることができるにちがいない。

たとえば、ムスカ大佐率いる「軍隊」と、ドーラ率いる「空賊」との描き方のちがいである。

「飛行石」をもつ少女シータを追い回すという意味では、そのどちらもおなじように「悪党」である。だが、物語が進むにつれ人情味を増してゆくドーラに対して、強大な「軍隊」を率いるムスカは目的のためには手段を選ばない冷酷な人物として描かれる。

渡る世間は鬼ばかり。じぶんの国の政府やましてや軍隊が、いつもじぶんを守ってくれると思ったら大間違いだ。

いかにも苦渋に満ちた、四十男らしい箴言がここにはある。あらゆる「力」への懐疑心、反骨精神、孤独を恐れない勇気こそがこの作品の「軸」なんじゃないだろうか?

さらに、印象的なシーンをもうひとつ。追っ手から逃れたシータとパズーが廃坑の中で「目玉焼きトースト」を食べるシーンがそれである。

ショートケーキの上のイチゴを最初に食べるか? それとも最後までとっておくか?

これはありふれた、だが永遠に答えの出ない問いかけなワケだが、みなしごで炭坑ではたらく少年パズーが「ジュルっ」」という音を立てトーストの上にのっかった目玉焼きを最初に一気食いしてしまうのはわかる気がする。

いっぽう、その様子をみたシータはというと、「おいしそう」と言っておなじように「ジュルっ」と真似をする。もともとはラピュタ王家の血を引き継ぐシータの目には、パズーの、けっして上品とはいえない動作すらも新鮮に映ってしまうのだ。「目玉焼きトースト」でいずれ明らかになる少女の「血統」をほのめかす。それは、オードリー・ヘプバーンが街頭でアイスクリームをほおばる、あの『ローマの休日』のワンシーンを連想させるものだ。いや、ひょっとしてこれは宮崎監督による『ローマの休日』へのオマージュ? などとアラフォーの想像力はとどまるところを知らない・・・

得意じゃない宮崎アニメの話題がでたとき、こんな具合にいろいろ口からでまかせを並べ立て相手を煙に巻いておいて、すかさずじぶんの得意なネタに話を転じる。

これが、「大人の処世術」ってもんじゃないだろうか。・・・着地点、ジブリにまったく関係ナシ(苦笑)。

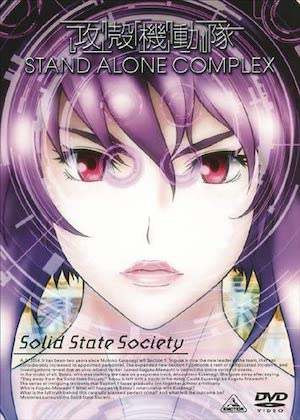

攻殻機動隊 Solid State Society

2009.10.21|cinema

本日、メールマガジン「moi通信~日々のカフェ」004号を発行しました。イベント「旅講座@フィンランド」のご案内&申し込み方法ほか、一足先にご案内させていただいております。まだ購読されていない方は、ぜひ上記リンクからご登録下さい(携帯、PCどちらも購読可)。お待ちしております!

──

さて、本題。

「ジブリのアニメを観たことがない」と言ったらスタッフが『ラピュタ』のDVDを持ってきて貸してくれた、という話は先日書いたとおり。その後、面白がってべつのスタッフがこんどは『千と千尋の神隠し』を貸してくれたのだが(まだ観ていない)、それにくわえてもうひとつ、『攻殻機動隊~Solid State Society』のDVDもあわせて貸してくれたのだった。

「攻殻機動隊」といえば、以前スタッフとしてはたらいていたUが押井守好きで、「オシイマモルって?」とトンチンカンな質問をしたぼくに対して、「コウカクキドウタイですよ」とますます意味不明の返答をして余計ワケがわからなくなった思い出がある。ちなみに、そのときUに「コウカクキドウタイってどんな字書くの?」と尋ねたら、平然と「甲殻類のコウカクですよ」と答え、そのときは「カニかよっ」と思いつつもそのままにしておいたのだが、今回あらためて見たら、

全然ちがうじゃーん。

説明するのが面倒になったな、さては・・・。勝手にカニっぽいロボットを想像してたよ。

まあ、いい。そんなこんなで『攻殻機動隊 Solid State Society』を観たのだった。面倒なのでストーリーは書かない(書けない)が、「少子高齢化問題」「住基ネット」「児童虐待」「孤独死」といった社会問題を軸に「民族問題」やそれが巻き起こす「無差別テロ」といった要素が絡み、かなり混沌かつ暗鬱とした物語が展開される。そして実際のところ、そうした問題のひとつひとつがいまだ解決される見込みがないばかりか、今後ますます重い問題としてぼくらの生活にのしかかってくることが必至なだけに、フィクションとして俯瞰して観ることができないのである。以前、『攻殻機動隊』は「難しい」「よくわからない」という話を小耳にはさんだことがあるのだが、よくありがちな勧善懲悪的なお話とちがってぼくら自身が「正解」を持っていないため、要は観ていて居心地が悪く、不安なのだ、たぶん。

たとえば、この『Solid State Society』でいえば、ラストの後味はきわめて悪い。ソリッド・ステート・システムという概念を構築したコシキタテアキという人物が語ることがらは、あまりに短絡的とはいえ、たしかに的を射ているように思われるのだし、それゆえトグサは自分のしたことに対し「これでよかったんだろうか?」とつい呟かずにはいられないのである。人間が「義体化(肉体の一部をサイボーグ化すること)」によってその可能性を拡張することに成功したとしても、ここで扱われるような問題はけっして解決されるわけではないということを作者は示唆しているのかもしれない。

それにしても『ラピュタ』→『攻殻機動隊』って、このブログいったいどこへ向かおうとしているんだろう???

千と千尋の神隠し

2009.10.24|cinema

40歳からの宮崎アニメ。第二弾は

『千と千尋の神隠し』

である。これはかなり大人向け、っていうか、子供向けではないという意味で前回の『ラピュタ』よりもとっつきやすい。まあ、子供を主人公にしてるからってその映画が「子供向け」とは限らないわけで、すくなくともこれは単純な「子供向け映画」でないことは明らか。

『ラピュタ』のときに感じたのは(ここで『ラピュタ』と比べるのは、ぼくがほかに宮崎アニメを知らないから)、

ひとを見かけや第一印象で判断すると痛い目にあうぞ

というある種の「法則」のようなもので、それは『ラピュタ』では国家や権力といった中心的対象への懐疑心のようなかたちで表れていたけれど、『千と千尋~』ではさらにさまざまな、ある意味よりわかりやすいかたちで描かれている。「釜爺」や「リン」、「オクサレ様」をはじめ、千(千尋)の知らないところで別の顔をもつ「ハク」などがその一例。批判的なメッセージすら感じられた『ラピュタ』にくらべれば、この『千と千尋~』の宮崎監督はずっと柔和だ。柔和という言い方が正しいかはわからないが。いずれにせよ、もはや二項対立的な図式では語れない次元に宮崎監督自身が突入してしまったのは確かだ。

それにしても、いったいこの作品全体に漂う「猥雑さ」のようなものはなんなのだろう?

ここでは名前を奪ってひとを支配するんだーというハクの台詞が気になって、いろいろ考えを巡らせているなかで映画評論家の町山智浩さんのブログに行き当たった。たぶん有名な話なのだろうけれど、なかなか衝撃的な、でもいろいろなことが腑に落ちる解釈である。

う~む、やっぱりこれはオトナな映画だ。

耳をすませば

2009.10.30|cinema

三作目にして、すでに《禁断の作品》に到達してしまった。

四〇歳からの宮崎アニメ。今回は『耳をすませば』、である。またしてもスタッフが貸してくれたわけだが、原作が少女マンガというところからしてすでにハードルが高い感じだ。

観て、まず思ったことは

── 個人情報の取り扱いについて

である。主人公である読書家の少女は、じぶんが図書館で借りてきた本がいつもおなじ人物によって先に借りられていることに気づき、その「天沢聖司」という人物に興味をもち少女特有の妄想(=「サラダ記念日」的な)を爆発させるのだが、こうした妄想を抱けるのはもちろん、本の「貸し出しカード」というものがあってこそである。

現代は、なにかと「個人情報」の取り扱いについてはうるさい時代である。個人名ばかりか、その人物がいつなんの本を借りたかわかってしまう「貸し出しカード」などという代物はけっして許されるはずもなく、よって少女は少女らしい妄想にひたる余地もあたえられないままオトナになり「婚活」に専心することになる。宮崎監督に、「個人情報」についての考えをぜひ訊いてみたいところだ。

そこで、いまのような無味乾燥なカードなんかではなく最低限のプライバシーは保護しつつも、なにがしかの「情緒」が芽生えるようなアイデアはないものかと、この映画を観ながらぼくはかんがえた。

たとえば、ネットの掲示板などでよくみかけるHN、つまりハンドルネームなんかにしたらよいのではないか? 村上春樹の『ノルウェーの森』の「貸し出しカード」を見ると、鉄平ちゃん、ゆっこ、HANA、コータ1977といったハンドルネームがずらりと並んでいるといったぐあい。これなら個人を特定することはできないので借りるほうとしても安心だし、少女の妄想の受け皿としてもちゃんと機能する。

図書館で借りてきた本の「貸し出しカード」をなにげなく見た少女は、いつもおなじ人物によっておなじ本が先に借りられていることに気づくのだ。その人物の名(HN)は、

── 肉球。

ダメだダメだ。ありえない。そんな人物のことこれっぽっちも知りたくない。よって、この案はボツ。

話は少々脱線するが、よく本屋さんにゆくひとならば二ヶ月に一度くらいは素敵な異性とおなじ一冊の本に同時に手をのばしてしまい互いに「ハッ」とする・・・そんな出会いを体験しているにちがいない。要するに、行き過ぎた個人情報の保護やア◎ ゾンで本を買ったりするなかに「出会い」はない、ということである。

「婚活」が流行語になり、それを逆手にとったかのような悪質な結婚詐欺事件が取り沙汰される昨今、この『耳をすませば』はたいせつなことに気づかせてくれる作品である。

PS.道で知り合いをみつけたら、無邪気に「ヤッホー」と声をかけることも重要。

── 夢がない、、、

またスタッフから云われそうだな。

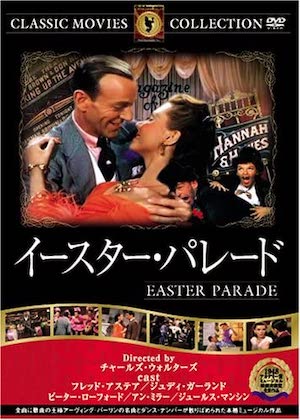

イースター・パレード

2009.12.10|cinema

本日、メールマガジン「moi通信」vol.15配信しました。

さて、、、

フレッド・アステアがジュディ・ガーランドと共演した『イースター・パレード』という「SF映画」を観た。SFというのはもちろん冗談で、じっさいのところは「ミュージカル映画」である。

とはいえ、ハリウッド製ミュージカルに描かれる世界はいま自分が生きているこの世界とはあんまりにも違いすぎて、その距離感からしたら宇宙の彼方を描いたSFを観る感覚とぜんぜん変わらない。だから、ぼくにとって「ミュージカル映画」は「SF映画」みたいなものなのである。

UFOにのって地球に来襲する宇宙人とおなじくらい、歌い踊りながら会話する恋人たちは稀有な存在といえる。そう思えば、ミュージカル映画はSF映画とおなじくらい周到にフィクションの世界を描き抜いてくれないと困るのだ。失敗したミュージカル映画の多くはそこで、つまり「フィクションであること」へのこだわりの中途半端さにおいてつまづいていると思う。たとえば、ぼくは日本人が外人風にほどこしたメイクで演じるミュージカルが苦手なのだが、理由はひとえに「それじゃ酔えないから」、それに尽きる。偏屈ですいません。

けっきょく、ぼくにとってミュージカル映画といえばこの『イースター・パレード』をふくめ、ある時代にハリウッドで製作されたものだけに限られるみたいだ(唯一の例外は『シェルブールの雨傘』だろうか。あれは、まちがいなく「SF」だから)。ウソみたいな筋書き、ウソみたいに粒ぞろいな役者たち、ウソみたいに甘美な音楽、ウソのように大がかりなセット、そしてウソみたいな妙技・・・と、すべてが完璧に「ウソ」でコーティングされている。いまひとつ宮崎アニメの世界に没入できないぼくでも、ハリウッドのミュージカル映画だけはいつも、本当にしあわせな気分でその世界に浸れるということをあらためて発見した。

ミュージカルにかぎらず、ある時期のハリウッド映画は「人類にとっての宝」と言ってもいいくらいすばらしい(とぼくは思う)。クリスマスに観るなら、『三十四丁目の奇跡』、『アパートの鍵貸します』、あるいは『素晴らしき哉、人生!』あたり。クリスマスの情景が、いつまでも心に残る名作ばかりである。

バード★シット

2010.7.7|cinema

とある休日、たまたま通りがかった映画館でちょうどロバート・アルトマン監督の『バード★シット』を上映していたのだった。その日はとりたててこれといった予定もなかったので、思わずふらりと劇場に入ってしまった。

とはいえ、ぼくは「ロバート・アルトマン」という名前こそ知ってはいたが、彼の作品は観たことがない。あの有名な『M★A★S★H マッシュ』でさえも。帰ってから調べたところでは、「『M★A★S★H マッシュ』で脚光を浴び始めたばかりのロバート・アルトマン監督による、カルト的人気を誇るブラック・コメディー」とある。1970年の作品。だが、もちろんそのときぼくは、この映画についてまったくなんの予備知識も持たないまま席に着いたのだった。

そしてこの『バード★シット』、おもしろかった! そこにあるのは、笑いと切なさと。ひとことで言えば、「傑作」である。十数年前、その当時六本木にあった「シネヴィヴァン」で初めて『真夏の夜のジャズ』を観たときもそうだったが、見終わったそのすぐ後に、もう一回くりかえし観たいと思った。そんな経験、そうめったにあるものじゃない。

空を飛ぶ人間は、それと引きかえにいったいなにを失うか?

この映画の舞台は、テキサス州のヒューストン。いわずと知れたNASAのお膝元である。しかもこの作品が撮られた1970年といえば、「アポロ計画」でアメリカじゅうが熱狂していたころ。そんな時代に、「空を飛ぶこと」を夢見る少年を主人公に、ブラックユーモアをたっぷりまぶしたこんな映画を撮ってしまうあたりロバート・アルトマンという人の「反骨精神」を感じずにはいられない。ヤクザな警察官やベタベタな敏腕探偵が登場したかと思えば、人類初のパイロット、アブラハム・ライト(120歳)が人格の崩壊した守銭奴として登場したり。しかも、最初に殺される人物は「イベントで国歌を披露するのが趣味」の大金持ちの老女である。権力者や富裕層、偽善者、墜ちた英雄、差別主義者、マッカーシズム…… これらアメリカの「影」の部分がこの作品のなかでは次々と光の下に曝され、無惨な最期を遂げるのだ。笑いと、そして鳥の糞(バード・シット)にまみれて。

一部、アメリカン・ニュー・シネマの世界ではこの作品を「カルトムーヴィー」と評するむきもあるようだが、ぼくはそうは思わない。「イカロスの神話」を持ち出すまでもなく、これはひとつの「寓話」である。

カメラワークの秀逸さ、さまざまな仕掛けの大胆さ、音楽の扱い方の巧みさもこの作品の重要なポイント。ひさびさに「熱く」なれる映画と出会った。

追伸 キノイグルー 有坂さま

以前記帳させていただきました「好きな映画リスト」ですが、新たにぜひとも加えたい作品ができましたので、次回機会がありますときに追加で記帳させていただけますようお願いいたします(笑)。

四季 ユートピアノ

2010.7.29|cinema

激暑/渋谷/レイトショーという「三重苦」を克服して(?)、ユーロスペースで「映画」を観てきた。『四季 ユートピアノ』。なかなかの見応えだった。特集「佐々木昭一郎というジャンル」の一部としていま上映中の、日本の映像作品である。

ところでこの作品、上で「映画」と書いたけれどじつは「映画」じゃない。いまから30年前、1980年にNHKで放映された「テレビドラマ」である。とはいえ、それはテレビドラマの枠で放映されたというだけで、いわゆる「テレビドラマ」とはずいぶんと肌合いのちがうものだ。むしろ、いちばんしっくりとくるのは「映像による詩」といった表現かもしれない。

青森の寒村で育った少女「榮子(A子)」が家族との「別れ」を経て、故郷をはなれ「調律師」として独立するまでの日々を、彼女の回想によって淡々と綴った叙事詩のようなつくりになっている。とはいっても、そのストーリーはあってないがごとき、無数のエピソードがパッチワークのようにつぎはぎされているような印象をあたえる(そうした印象が、あるいは「詩的」ということばを思い出させるのかもしれないが)。

と同時に、「音」を映像化する試みという意味において、それはまた「実験的」ともいえるだろう。じっさい、この主人公にとって、すべての存在は「音」として認識されている。たとえば母は「ミシンの音」だし、父は「靴音」、主人公の「えいこ」も「榮子」であると同時に、調律につかう「音叉」の基音(また、生まれてはじめて耳にしたピアノの音である)「A子」としてしばしば登場する。そうして、ある存在がじぶんの前から姿を消すということは、すなわちこの世界から「音」がなくなるということを意味している。

まるで歯が抜け落ちるようにポロポロと、自分の身の回りから「音」が消えてなくなってゆく高校生の榮子は、ある日砂浜で「音叉」を拾う(砂浜に「音叉」なんて落ちてるわけないじゃん、というツッコミはこの際ナシね)。そしてそれをきっかけに、榮子は音楽の仕事をめざし故郷を後にするのだ。はじめはちいさなピアノの工房、そして調律師の弟子に。いってみれば「調律師」とは、無音から音をつかみだし、混沌とした世界に調和をもたらす仕事でもある。榮子もまたさまざまな出会い、そして別れを通して、自分の手でふたたび自分の世界を「音」で満たし調律してゆくのだ。

ところで、この作品で主役を演じたのは中尾幸世という女優。演じるというよりは、この作品の中にまるで「棲んでいる」かのような不思議な、だが強い印象をあたえる役者さんである。ほかの登場人物たちもまた、存在と不在のあわいを生きているかのような、どこか儚げな印象である。つまり、みんないますぐにでも消えてなくなってしまいそうな、そんな危うさをもっているのだ。

それにしてもこんな、見終わったあとひとことで「いい」とか「わるい」とかけっして口にすることのできないような作品が、30年前に平然と公共放送の電波にのって日本全国のお茶の間に流れたという事実がすでにすごいことなのではないか? そこにある「つくり手」と「視聴者」との関係はひどく「挑発的」である。よい番組とは、両者がひとつの「答え」を共有することにあるという「前提」は、ここでははなっから放棄されてしまっている。しかし、この作品は30年後「伝説」になった。映画館は、老若男女で毎回立ち見が出るほどの大盛況である。じっさいツイッターでも、この作品を観てきたというぼくの「つぶやき」に複数の反応が寄せられた。なかには昔、テレビで観てずっと印象に残っていたといった声もあった。そして思ったのは、公共放送は、なにも現在の視聴者がただその瞬間「おもしろい」と感じるような映像をひたすら量産するためだけにあるのではないんじゃないか、ということ。その国にとって、長い目でみて「財産」となるような映像作品を残すことも重要な仕事にちがいない。

30年後「伝説」になるはずの作品をつくるのだから、その制作費をよこしやがれ!

民放のマネをしてひんしゅくを買うくらいなら、そんな「NHK右派」的な気概をもって視聴者を恫喝(笑)するくらいのことがあったとしても、あるいはいいのかもしれない。いろいろな意味で、かんがえさせられる作品である。

8月3日はそんな一日。

2010.8.4|column

7時起床。夏のいいところは、なんの苦もなく早起きできることだろうか。メールをチェックしたり、レコードを聴いたり、コーヒーを淹れたりしていたらやけにのんびりしてしまい、けっきょく大慌てて出かける。

11時過ぎに用事を済ませ、新宿へ。ベルクでかんたんなランチをとった後、ピカデリーで『インセプション』という映画を観る。「『インセプション』という映画」とか書いている時点ですでにダメな感じ丸出しだが(笑)、じっさいぼくはこういうハリウッドの「超大作」と呼ばれるような映画に疎いのだ。

スタッフから勧められて映画館まで足を運んだはいいが、「ディカプリオと渡辺謙が夢の中に入る映画」くらいの予備知識しかない。だいじょうぶか…… 。結果からいえば、まさしく最初の予備知識どおりの内容の映画だった。ストーリーそのものは単純だが、その構造がちょっとややこしいので誰かにその内容を的確に説明するなんて、とてもじゃないができそうにない。そもそも「答え」のない映画である。もっと言うと、「答え」を出させまいという作り手の意地、というか悪意(?)のようなものすら感じさせる作品。クリストファー・ノーランとかいう監督(笑)、相当の曲者だな。いや、でも、意外に好きです。

映画館を一歩出たら炎暑。しかも、映画の世界をなんとなく引きずっていて不思議な気分。あまりぶらぶらもせず、夕方すぎには家に戻る。

8月3日はそんな一日。

8月14日はそんな一日。

2010.8.15|cinema

奇跡! 21時10分~下高井戸シネマで上映中の「アデュー・フィリピーヌ」最終日に間に合った! ほとんどあきらめていたのだが……。ヌーヴェル・ヴァーグの神様、そして献身的な超高速作業で片づけにあたってくれたスタッフよ、ありがとう。

きょうも猛烈に蒸すが、そんななかご来店くださったみなさまに心から感謝。いつもいらしゃってくださる方、ひさしぶりに顔を出してくださった方、そしてもちろん初めてのお客様も。そうしたひとつひとつが積み重なって、この「moi」というお店はできているのです。

それにしても、ウワサには聞いていたが、ジャック・ロジエの「アデュー・フィリピーヌ」は想像以上にすばらしい作品。まさに「処女作」と呼ぶにふさわしい瑞々しさ。才気走った映像。覚え書きのつもりで、あらためて記しておいたほうがよさそうだ。こうなってくると「メーヌ・オセアン」もなんとしても観たいなぁ。

仕事後、映画を観て日付の変わるころ帰宅。飲みにゆくわけではないので、仕事後こんなふうに時々映画とか観れるといいのだが…… 基本、レイトショーにすら間に合わない仕事なので難しいかな。満足して帰宅。

8月14日はそんな一日。

8月23日はそんな一日。

2010.8.24|cinema

凶悪な湿度と熱気です。「冷夏のせいでエアコンが売れない」なんて言っていた去年の夏が恋しい。こんな日はスタートがのんびりなのは言うまでもないこと。そんななか、大家さんがファミリーで食事をしにきてくださってありがたい限り。少しずつ少しずつお客様も増える。また、顔なじみのお客様もちょこちょこ来てくださってうれしい。おかげで月曜日だというのに(?)、店内に笑い声が絶えない。

夜は引けが早い。でもいいのだ。下高井戸シネマにジャック・ロジエの『短編集』を観にゆくのだ。短編が3本で上映時間は1時間弱。なので、スタートは22時すぎ。これなら、うまくゆけば比較的余裕をもって辿り着ける。

映画は…… 1958年の『ブルー・ジーンズ』、ブリジッド・バルドーが主演した「ゴダールの『軽蔑』」のロケに同行して編集(脱構築?)した2本『バルドー/ゴダール』『パパラッツィ』。やはり先日観た『アデュー・フィリピーヌ』と比較してしまうとアイデアが不消化気味というか、面白みがあともう一歩のところで伝わってこない歯痒さが残る。こうなってくると、『アデュー・フィリピーヌ』以降の長編『メーヌ・オセアン』『オルエットの方へ』を見逃したのがますます悔しくなってくる。もしも下高井戸シネマが吉祥寺にあったなら……(笑)。

8月23日はそんな一日。

『木と市長と文化会館』から「この先」をかんがえる

2011.6.1|cinema

震災後しばらくたって、ブログに「思うこと」というカテゴリーを追加した。震災後、わかっているつもりだったことがわからなくなったり、いままでぼんやりしていたことがらが反対にくっきりと輪郭を帯びて像を結んだりといったことが少なからずあり、そうしたことがらを思ったままに言葉にして残しておくことの大事さを感じたからである。それはまた同時に、たびたび読み返すことで、自分の中でこの「震災」を風化させないためのひとつの方策でもあるのだけれど。

そんななか、エリック・ロメール監督の映画『木と市長と文化会館 または七つの偶然』をふたたび、観た。本当は、下高井戸シネマのレイトショーで上映されるのを知り楽しみにスケジュール調整までしたのだが、当日まさかの井の頭線の人身事故によって間に合わず頓挫したのだった……。そこでやむをえず、近所でビデオカセット(!)をレンタルして観た。

舞台は、パリ南西部のちいさな農村。のどかで美しい村だが、のどかで美しいだけでは食っていけない事情は日本もフランスも同じ。そこで野心家の市長は、村の原っぱに図書館や野外劇場、プールまで完備した「文化会館」の建設を企てる。「文化会館」をつくることで、「田舎暮らし」に憧れる都会の人たちにアピールしようという作戦だ。じつは、その背後にはそれで手柄を立てて国政に進出しようという下心もあるのだが、政治家としてはあまりにおっとりとした性格の上、もともとがこの土地を愛しているのでいまひとつツメが足りない。要は、愛すべき人物。

一方、この土地の出身者ではないものの、その自然のうつくしさ、とりわけ建設予定地に立つ一本の柳の木に魅了されている小学校の教師は、口角泡を飛ばして市長の案を攻撃する。周囲はそんな彼に対して議会に立候補することを勧めるが、彼は首をたてに振らない。彼は言う、「自分はこの土地の人間じゃない」。

そんなある日、ひょんなきっかけで市長の娘と教師の娘が出会い、友だちになる。そして、10歳になる教師の娘は友だちのパパ(つまり、市長)に対して、文化会館の建設に反対であること、そしてその理由を熱弁し彼を黙らしてしまうのだった……。

さて、この映画、とにもかくにも台詞が多い。全編にわたってことばであふれている。一年ほど前にこの映画を観たときは、理屈っぽくて議論好きな、いかにもフランスらしい映画だな程度にしか思っていなかったのだが、その印象はいまはちょっとちがう。なにかを決定するプロセスでは、それにかかわるすべての人が意見を言い互いに議論することの大切さを、いまは知っているからだ。仏文学者でコラムニストの内田樹は、「脱原発の理路」と題したコラムでこう述べる。「原発のような重要なイシューについては、できるだけ多様な立場から、多様な意見が述べられることが望ましいと私は思う」と。全面的に賛成。「理屈っぽい」とか「屁理屈」とか、とかく物言うことに対してネガティヴに捉えがちな日本がこの先どうなってゆくのか、しっかり見届けようと思う。

そしてもうひとつ、この映画を観て感じたことがある。この映画のなかでは、さまざまな人たちが文化会館と村の生活、そして村の未来について意見する。市長と反対派の教師、市長の恋人の小説家、農家、カフェの女主人、酪農家、さらには子どもたちまで。反対派の教師は一見ヒステリックなエコロジストにみえるが、村人たちを巻き込んで自分の意見をゴリ押しするようなことはしない。もし文化会館が建ったら、自分はどこかべつの土地に赴任すると言う。「その土地の人間じゃない」からだ。その土地の未来はその土地に生まれ育った人たちこそが決めるべき、馬鹿げたハコモノにこだわる市長でさえ自分にくらべればまだ、語る資格があるということなのだろう。

このあたりにも、前回観たときにはまったく感じなかった「気づき」がある。その土地の未来は、その土地で生まれ育った人間こそが語らなければならない。できれば、その土地で生きることになる若者や子どもたちにも語らせるべきである、ということ。

なにをぼくが言おうとしているのかというと、その土地で生まれ育った人間も、この先「復興」の原動力となるべき若者の姿も不在の「復興構想会議」のメンツのことである。国は、おもに政治、経済面で「復興」を手助けしなきゃならない。でも、「復興」を語るのは国ではなく、その土地に生きる人たちの役目だとぼくはかんがえる。できれば、どんな夢物語だってかまわない、その土地の子どもたちに未来の東北、未来の北関東について語ってもらいたいと願う。その土地の未来を担うのは、彼ら子どもたちなのだから。その意味で、この『木と市長と文化会館』の結末はうつくしい。

余談になるけれど、今回あらためて1992年に制作されたこのフランス映画を観て、何度となくその台詞に「原子力」や「放射能」といった単語が登場するのに驚いた。一年前に観たときは、まったく右から左に抜けていた単語だったからだ。まさか自分が、そんな物騒な語彙と親しくなるなんて思いもしなかった……。それだけでも、この一年間に起こった(じっさいは二ヶ月半ほどだけれど)出来事の重大さを思わずにいられない。

なお、この映画については映画評論家の淀川長治がとてもすてきに紹介しているので、お時間のある方はぜひそちらもあわせて読んでいただければと思う→「淀川長治の銀幕旅行」より

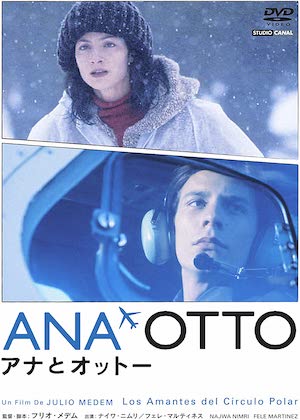

映画『アナとオットー』と白夜の北欧を楽しむ

2011.6.16|cinema

今回は、映画がテーマの「部活」です。スペイン映画『アナとオットー』(1992年)がこのたびDVD化されたのを記念して、この映画をキーワードにみなさんとおしゃべりを楽しもうという趣旨。

この映画『アナとオットー』はスペイン映画ですが、運命的な出会いを果たしながらその後引き裂かれた恋人たちが、みずからの運命に導かれるようにフィンランドの北極圏で《再会》を果たすラブストーリーです。映画の後半はすべて白夜のラップランドで撮影されており、「ブルーモーメント」と呼ぶにふさわしいフィンランドの薄明が印象的です。

今回は、この作品をDVD化したアイ・ヴィー・シーのバイヤー上山口恵美さんをお招きして、この作品にかんするエピソードなど伺いつつ、またラップランド地方の旅などの話も交えて楽しいひとときを過ごそうと思っています。

なお、今回はアイ・ヴィー・シーさんの特別な計らいにより、ご参加くださる皆様には事前に本編のDVD-Rを無料でお貸しします(希望者には実費で郵送も可能)。

また、日本ではめったに口にできない北極圏で採れる貴重なベリー、クラウドベリーを使った特別なデザートをご用意させていただきます。

ぜひぜひ、東京にいながらにして白夜の北欧に思いをはせましょう♪

──

◎ 部活 映画『アナとオットー』と白夜の北欧を楽しむ

日 時 2011年6月16日[木]19時30分から

場 所 カフェ モイ 吉祥寺

参加費 1,000円(クラウドベリーのデザートつき)

備 考

① この部活では、映画本編の上映はございません。

② 本編のDVDを事前に無料でお貸しします。お申し込みの際に、受け取り方法をご指定下さい。

・直接ご来店くださった方には、その場で貸与させていただきます。

・郵送を希望の方は実費(送料+封筒代)にてご指定先にご送付します。

・返却はいずれの場合も当日持参の上ご来店ください。

お申し込みは、お名前、ご連絡先お電話番号、人数、そして本編DVDの受け取り方法(ご来店or実費にて郵送のいずれか)を明記の上、メールにてお申し込み下さい。なお、郵送希望の場合は必ず送り先をご記入下さい。メールの件名は「アナとオットー」でお願いします。

では、お申し込みお待ちしております!!!

ディズニーのシリー・シンフォニー

2017.4.18|cinema

荒れ模様の朝。窓から眺めると、みどり色のグローブのように枝の先に葉をつけた木々がわっさわさと揺れていて、まるクネクネと踊っているようにみえる ──ああ、あれだ、「シリー・シンフォニー」というディズニーの初期のアニメーションで見たのと同じだ── そう思って『Trees And Flowers』(1929)をひさしぶりに見た。

花やキノコがラジオ体操をするシーンがあるのだけれど、アメリカにラジオ体操なんてあるはずないよね、と思ったら、ラジオ体操のルーツってじつはアメリカらしい。1922年にボストンのラジオ局でスタート、日本のラジオ体操の原型となったのは1925年にはじまった《Setting Up Exercise》という番組なのだとか。みんなが号令に合わせて一斉にからだを動かすなんていかにも日本人好みな気がしていただけに、ちょっと意外な気がしている。

12.08.2018

2018.8.13|cinema

「陸の孤島」からコンニチハ。お盆休みに淡い期待をよせていた自分がバカでした。人いねーじゃねーか!! そして賢明なるご近所さんはといえば、なんてことでしょう、みんなお休みやん!!

傷心のまま、夕刻おもてに出て写真を撮ってみたところ、なんか変に雰囲気のある絵が撮れてしまいました。いやいや、そうじゃなくて、伝えたいのは「危機感」とか「切迫感」なんですけどね。とはいえ、たしかにこのオレンジ色の灯はなかなか悪くない。エットーレ・スコラ監督に『BARに灯ともる頃』という作品があるが、その映画にちょうどこんな「オレンジ色の灯」が印象的な港町のバーが出てくるのだ。

『BARに灯ともる頃』は、イタリアの港町を舞台に、毎度おなじみマストロヤンニ扮する親馬鹿なパパと、離れて暮らす思春期の息子との心の機微を描いた激甘なホームドラマである。こういう、いかにもイタリアって感じの「家族愛」を描かせたらスコラ監督の右に出る者はいないのではないか。

そのドラマのなかに登場する「オレンジ色の灯」のバーは息子の行きつけの店で、常連客とはみな顔見知り、店の主人からは息子のように可愛がられ、ときには店の手伝いをしたりもする。そして、この店で、自分には見せたことのない生き生きとした息子の表情に接したパパ・マストロヤンニは、これまでの「愛情の押し売り」を反省し「子離れ」を誓いバーの扉をそっと閉めるのだった。最後に観たのがもうかれこれ十数年も前なのであやしいところもあるが、夜の港町にそこだけポッと光る「オレンジ色の灯」のバーの役どころはだいたいそんなところだったように思う。

暗く寂しい街の片隅にぽつねんと佇みほんのりオレンジ色の灯をともす店こそは、それゆえ、すべての人をやさしく包み込み、それぞれの人生にそっと寄り添う「理想の店」の姿でもある。ひとの気配の消えたお盆休みの街はずれ、偶然写された「オレンジ色の灯」にふと忘れかけていた「理想」を思い出す。