黄金週間

2009.5.3|info

気がつけば五月、黄金週間まっただなかですね。みなさんいかがお過ごしでしょう?心なしか、いつもだったら毎日どっさり届く迷惑メールの数も少ない気がするのですが、なにを真っ当な社会人みたいに休んでんだよっ!と腹立たしい気分になります。ま、ただの逆恨みにすぎないのですが。連休中のサービス業従事者なんてみんなだいたいこんなもんです、むやみに近寄らないほうが無難です(笑)。

それはさておくとして、

モイは五日、六日、イベント開催にともないカフェの営業はお休みさせていただくので、残る連休中の営業は明日四日のみとなります。

ゴールデンウィーク中はさぞかし混んでいるのでは?と来店を躊躇されている方もあるいはいらっしゃるかもしれませんが、いまのところふだんの週末よりむしろかなりゆったりしています。さらにふだんよりお客様の出足が遅くなってます。ピークはだいたい15時から17時のあいだといったところでしょうか。

お客様の出足が遅いとどういうことが起こるかといいますと、

フードがあまり入らず、代わりにスイーツが出る

という事態になります。で、その傾向がここのところ予想をはるかに超えて激しいため、もしかしたら明日の夕方は提供できるスイーツが相当少なくなっているかもしれません。

一応、ふだんはメニューにない

パンヌカックというフィンランドのパンケーキ

を明日のみ数量限定でご用意しておりますので、よろしければぜひお召し上がり下さい。

ご来店お待ちしております!

五月のシューベルト

2009.5.5|event

きょうと明日カフェはお休み。イベントで映画上映会をおこないます。

五月に似合う音楽といえば、チェット・ベイカー、そしてシューベルト。

五月が孕む不穏さについては、ずいぶん前になるけれど、その名もずばり『五月のミル』という映画について書いたときにも触れたとおり。そして不穏さはまた、シューベルトの書く音楽につねにつきまとう影のようなものでもある。

ここ最近よく聴くのは、ちいさなイ長調のソナタ。パウル・バドゥラ=スコダというピアニストが録音した1958年の演奏で。バドゥラ=スコダの、いっさいのケレンを排した演奏は一見したところ幸福な感覚にあふれたこの曲の、しかしところどころで顔をのぞかせる不安な翳りをむしろ無造作にあぶりだしてしまう。

第一楽章のバドゥラ=スコダはかなり速い。早足でスタスタと、それはいかなる感傷とも無縁のいかにも若者らしい歩みである。なんたって、この曲を書いたときのシューベルトはまだ二十二歳なのだ。こうこなくっちゃ、と思わせる。とはいえ、そのわずか九年後に三十一歳で(村上春樹の表現を借りれば)「消え入るように死んでしまった」のを知っているぼくらからすれば、そんなに生き急がなくてもいいのにとむしろ切ない気分にもなる。

わずか四分弱の第二楽章。すでにこのひとの魂はこの地上にはない。二十二歳の若者の身にいったいなにが起こったのか? その静けさとは裏腹に、ひどく聴くものを不安にさせる音楽である。

夢からはっと覚めるように、まるでもうなにも覚えていないかのようなあっけらかんとした顔で第三楽章は開始する。寄せては返す波のようになんども繰り返しあらわれる可憐なテーマはちょっとショパンにも通じるような気もするが、大輪のバラの花を思わせるショパンとはちがって、シューベルトの場合はほのかな香りのちいさな白い花をブーケにしたような感じ、表情が素朴で人懐っこいのだ。途中あらわれるワルツでのバドゥラ=スコダの脱力ぶりはもう見事としか言いようがない。こういう絶妙な間合いは、やっぱり彼がウィーンっ子だからこそ出せる味なんだろうか。

おなじ「アレグロ」でもふつうよりかなり飛ばしていた第一楽章とはちがって、最後の楽章でのバドゥラ=スコダはむしろ一貫して安全運転に徹しているような印象をあたえる。が、それがかえって危うさのようなものを感じさせるのは、すこし強い風にあおられでもしようものならすぐさま吹き飛ばされてしまいそうな頼りなさを感じさせるからじゃないだろうか。ここから引きはがされて、どこかに持っていかれそうになるのだ。

五月にシューベルトを聴きたくなるのは、この時期、新緑があまりにも無神経にその若々しさを誇っているせいなのだと思う、なんて書くとじぶんがものすごく年寄りになってしまったみたい。

イソロバ

2009.5.6|event

きのう、そしてきょうは、Kino Igluさんといっしょにシネクラブ「Iso-Roba」というタイトルで映画上映会をおこないました。あいにくの天気の中(ある意味、今回の作品にはふさわしい!?)、ご来場いただいたみなさんありがとうございました!!!

「カラマリユニオン」という映画は、アキ・カウリスマキ監督の数ある作品の中でも独特のテンションをもった異色作なので、上映後のみなさんの「?」という表情がとても印象的(笑)でした。ストーリーを追うよりは、ヌーヴェルバーグの映画を楽しむようにむしろ直観的に接したほうが入り込みやすい作品かもしれません。ヘルシンキが舞台とはいえ、「かもめ食堂」の世界を想像していた方には、・・・。

上映後はKino Iglu有坂サンと、店内に充満したビミョーな空気にやや気圧されながらのミニトーク。アキ・カウリスマキ監督と「Kino Iglu」のおふたりとの隠されたエピソードなども披露されました。トークの後は心持ち店内の空気もなごみ、ひと安心(笑)。

帰りがけには次回の予定を尋ねてくださるお客様もいらっしゃったりして、「Kino Iglu」のおふたりとも次回の開催を約束してお開きとなりました。今回予定が合わずに参加できなかった方、次回はぜひお待ちしております!

スタンド・バイ・ミー~エイラ

2009.5.7|cinema

ゴールデンウィークも終わりましたね。

モイは、世間の動きとは反対にGW期間中は8日間連続営業だったわけですが、さすがに本日はちょっと一息、お休みをいただいております。

さて、ぼくはといえば、イベント「Iso Roba」での『カラマリユニオン』の余韻をまだまだ引きずってます。イベントで4回、その前に2回と都合6回この作品を観たのですが、飽きるどころか観るたび新たな発見(ツッコミどころ? )があってますますこの映画に対する「愛」が深まった感じです(笑)。

そしてそんな「発見」のひとつに、劇中で歌われる「スタンド・バイ・ミー」のシーンがあります。

おそらく、誰もがロードムーヴィー×「スタンド・バイ・ミー」という組み合わせから連想するのはあのハリウッド映画『スタンド・バイ・ミー』ではないでしょうか? じつはぼくもそうで、そんな連想からこの史上最短距離のロードムーヴィー『カラマリユニオン』×「スタンド・バイ・ミー」の組み合わせには、あるいはアキ・カウリスマキ監督のハリウッド映画へのちょっとしたいたずら心が隠されているのでは? なんて思い、ミニトークでもちょっとそんなことを口走ったりもしたのでした。つまり、

ガキのような心をもったピュア系おやじたちによる遅咲きグローイングアップもの

みたいな。

ところが、家に帰ってちょっと調べてみたら、なんとこの『カラマリユニオン』の方が『スタンド・バイ・ミー』よりも一年先に作られているのですね。これには正直 びっくりしました。ロードムーヴィー×「スタンド・バイ・ミー」という組み合わせのいわば「元祖」はアキ・カウリスマキだった、という話です。

というわけで、今後ぼくは「スタンド・バイ・ミー」を聞くとリバー・フェニックスではなく、マッティ・ペロンパーの顔を思い出すことでしょう(笑)。

話は変わって、映画のなかで彼らが目指す理想郷、「道も広く空気もきれい」な自分たちの「故郷」の「反対側」(位置的にはもちろん、いろんな意味で)にある街、エイラ。じっさいには、こんなところ↓です。いまから4年ほど前にぶらぶら散歩したときのスナップ写真ですが、ちょうどリラの花が満開で、身なりのいい老紳士がステッキ片手に散歩しているような、まさにベル・エポックといった印象の街でした。

ヘルシンキに行かれる方、お散歩コースとしておすすめです。

ハーバーと柳原良平

2009.5.8|food & drink

♫ありあけ~の~ハ~バ~のCMソングでおなじみ? 横浜銘菓「ハーバー」のパッケージが、柳原良平のレトロ風味のイラストでリニューアルされたのですね!

左がマロン味の「横濱ハーバー」、右はチョコレート味の「黒船ハーバー」です。

ところで柳原良平といえば、サントリーの販促のためにつくれた「アンクルトリス」のキャラクターであまりにも有名。我が家にも北欧バージョンの「アンクルトリス」グッズがしっかりコレクションされております。

じつは長いこと、何故に北欧? と不思議に思っていたのですが、その後手に入れた柳原良平の著書のなかにその誕生秘話をみつけることができました。

二十年前はチボリ公園へよく通った。サントリービールが発売される一年前で、このビールが北欧風のスッキリしたビールで登場するので北欧ムードを宣伝しようと、私も二ヶ月北欧を取材しに出かけたのである。

新発売の広告ではヴァイキングに紛したアンクルトリスがデンマーク名物、名所のイラストをばっく(原文ママ)にスコール!(乾杯)サントリー! と登場したものの、最初はキリンを初め在来のビール各社にいじめられて苦しい商売をさせられた。コペンハーゲンにはサントリービール発売までの頃の思い出が残っている。

アンクルトリスといえば、おなじサントリーの「トリスウイスキー」のキャラクターというイメージが強かったのですが、このヴァイキング姿のアンクルトリスは「ビール」の宣伝用だったのですね。いわれてみれば、どちらも手にしているのはビールでした・・・。それにしても、サントリービールが当初「北欧風」の味を狙っていたとは、ぜんぜん知りませんでした。

なお、このイラスト満載の旅行記にはほかにもいろいろお楽しみがあります。いかにも「船オタ」(かつて柳原氏の代名詞のように使われていた「船キチ」という表現は今となっては怒られそうなので、ちょっとニュアンスはちがうような気がするけれどこう書いておきましょう)らしくすべてのイラストは船がらみなのですが、そのなかにストックホルムとヘルシンキとを結ぶ客船「シリヤライン」が登場しているのもうれしいところ。フィンランドではヘルシンキのほか、タンペレ、トゥルク、ハメーンリンナ、ナーンタリなどを旅して船に乗ったり、スケッチを楽しんだりしたようです。

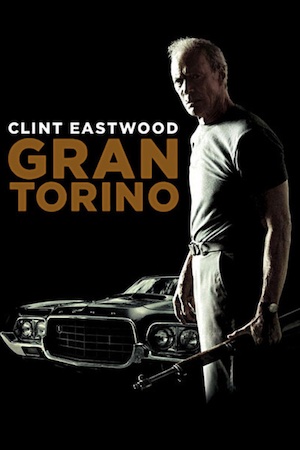

グラン・トリノ

2009.5.9|cinema

横浜で映画を観た。クリント・イーストウッドが主演・監督をつとめた『グラン・トリノ』である。先日のイベントの際、キノ・イグルーのおふたりが絶賛しているのを耳にして、あらすじもろくすぽ知らないまま劇場へ足を向けたのだった。何を隠そう、クリント・イーストウッドの映画すらはじめてだ。

ひとことでいえば、強く心を揺さぶられた。すばらしい映画だったと思う。このブログを読んでくださっているひとのなかで、もしまだ観ていないひとがいたらぜひ観るように強く薦めたい。

ただ、ぼくはもう二度と観ないと思う。むかし、ラース・フォン・トリアー監督の映画『奇跡の海 』を観たときが、やはりそうだった。同じように、これは繰り返し観る映画ではない。

『グラン・トリノ』は、主人公のウォルトという老人の「贖罪」の(みずからの人生に対してみずからの手でオトシマエをつけるという意味で)映画ともとれるのだけれど、クリント・イーストウッドはたぶん誰よりもみずからがアメリカ人であることを誇りに思っていて、だからこそみずからの作品をもって現在の「迷える」アメリカを(誇りある仕方で)軌道修正しようと奮闘しているんじゃないかと感じたのだった。語弊はあるかもしれないが、この映画でクリント・イーストウッドはみずからの「道徳観」を語ろうとしているのではないか。「正義」や「勇気」といった単語の濫用に一番うんざりしているのは主人公のウォルトであり、またイーストウッドそのひとなのだ。

もし、この映画の主人公が朝鮮戦争に従軍し、帰国後は「フォード」の技術者としてアメリカ経済をその底辺で支えてきた誇り高き頑固ジジイではなく、もっと若い人間であったとしたら、この作品はまったく空々しいものになっていたはずである。その「正義」や「勇気」はいままで使い尽くされたものとなにも変わらないからだ。だから、いまこの時期にクリント・イーストウッドがこの作品を監督し、みずから主演したのはとても意味のあることなのだ。

筋がバレてしまうのではっきりと書くことはできないけれど、最後の十五分ほどがぼくにはとても重要に感じられた。それはウォルトが、異文化に育った隣人たちのほうが自分の息子やその家族たちよりもはるかに「共通点がある」とため息まじりに呟く場面と呼応している。

すばらしい映画と出会った後の常として、映画館を出てから、はたして結末はこうでなくちゃならなかったのか? ほかのやり方はなかったのか? とずっと考えていた。観たひとに、そういう余地を残しておける作品というのはいい作品だとは思うのだが、あいにくの雨模様もあって、おかげでせっかくひさびさに訪れた横浜だというのにどこに行く気分にもなれずそのまま帰ってきてしまったのだった。

いったいなんのためにわざわざ横浜まで行ったのやら・・・。

パラダイスの夕暮れ

2009.5.10|cinema

ひさしぶりに『パラダイスの夕暮れ』(アキ・カウリスマキ監督 1986年)を観たのはいまだに「Iso Roba」の余韻を引きずっているからというのもあるけれど、それよりも、つい最近「人恋しさについて」と題されたちいさなエッセイを読んだせいであるだろう。

その堀江敏幸のエッセイは、ドミニック・ファーブルの『俺だって、いつかは遠くへ行くんだ』という、パリ郊外に暮らす冴えない労働者を主人公とした小説について書かれたもので、そこで語られる失業中の中年男が数々の不運に見舞われながらも「つねに自己を鼓舞し、また鼓舞するだけで結果が伴わないだろう人生を覚悟しながら、先の見えた行く末をそれでもなお正面から受けとめてやろうと、いじましくも声を高めてみせる」というストーリーは、思い浮かべるまでもなくアキ・カウリスマキ映画の「お約束」といってよく、じっさい堀江敏幸も『コントラクト・キラー』や『真夜中の虹』といったアキ・カウリスマキの映画のタイトルを引き合いに出しながらその類似を指摘しているほどである。

とはいえ、ぼくの興味の惹いたのはむしろ次のような、それこそアキ・カウリスマキの映画に登場する人物にもあてはまりそうな一節なのだ。

人恋しさのない孤独は、深いようでいて浅いのだ。それはしょせん作りものであり、擬態にすぎない。

孤独と人恋しさとは、いわば裏表の関係にあるということか。孤独を愛するスナフキンが、でも毎年ちゃんとムーミン谷に姿をあらわすように。

そう思って孤独よりも、むしろ人恋しさという視線から『パラダイスの夕暮れ』を観てみると、主人公の中年男ニカンデルをはじめこの映画に登場するひとびとはみな孤独の影を背負った人物ばかりだが、と同時に、人一倍「他者」とのつながりを求めてもいるのだった。そしてどんなに絶望的な状況の中でも、話に耳を傾け、心から同情し、いざというときには惜しむことなく力を貸してくれる(かといって決してでしゃばらないところがいかにも奥ゆかしくフィンランド人っぽい)人物がきまって現れるのもまたアキの映画である。たとえば、この『パラダイスの夕暮れ』では獄中で出会ったメラルティンが一見コワモテながらそんな人物として描かれていて心をなごませてくれる。

最後には、ドミニック・ファーブルの主人公の「俺だって、いつかは遠くへ行くんだ」という心の叫びさながらに、マッティ・ペロンパー演じるニカンデルは愛するイロナを伴って近くて遠い国? 対岸のエストニアへと旅立つのである。もしかしたら、毎日ジャガイモ(「small potatoes」)ばかり食べるはめになったとしても。

Bill Evans Finland 1970

2009.5.14|music

ビル・エヴァンスをしっていますか? いわずとしれたジャズ・ピアニスト。ジャズを聴かないからビル・エヴァンスを知らないと言うことは、ディズニーランドに関心がないからミッキーマウスも知らないと言っているのに等しい。本当に? いや、たぶん。

それはさておき、ビル・エヴァンスのライブDVDを手に入れたのだった。題して『Bill Evans Finland 1970』。毎度マニアックなネタですいません。

タイトルから分かるとおり、ビル・エヴァンスが1970年にフィンランドを訪れた際の演奏を収めたものなのだが、いくらふだんからフィンランド好きを公言しているとはいえ、さすがにそれだけの理由ではこのDVDを買うってことはなかっただろう。最大のポイントは、なんといっても

演奏している場所

にある。このDVDでビル・エヴァンスは、どういう経緯かは不明だが、ヘルシンキの西、ラウッタサーリという場所にある作曲家イルッカ・クーシストの自宅に招かれ、そのリビングで演奏しているのだ。

窓の外に海が広がるその家はいかにも北欧のアーティストの家らしく、シンプルながらもモダンな造りとなっていていかにも快適そうだ。ゲストが腰掛けている椅子も、たとえばアルヴァー・アールトのNo.45だったりハリー・ベルトイアのダイアモンドチェアーだったり。冒頭、ちいさな女の子がイタズラしているのはアールトのあの愛らしいティートロリー。テーブルに並べられているのがビールやワイングラスではなく、コーヒーというのがまたなんとなくフィンランドらしくうれしいところ。

観ているうち、まるでクーシスト家のホームパーティーに紛れ込んだかのような気分になるこのDVD、じつはフィンランド国営放送(YLE)がなにかのテレビ番組のために収録したものらしい。ミュージシャンへの短いインタビューを挟みながら、バート・バカラックの「アルフィー」やアルバム『Explorations』に収められた「Nardis」など3曲が演奏されているのだが、演奏シーンもミュージシャンたちだけでなく音楽に耳傾ける客たちの表情やおどける子供、秋だろうか、ちょっと寒々しい窓の外の景色までもしっかりとらえてくれていて雰囲気十分だ。映画『真夏の夜のジャズ』にも通じる、と言ったらすこし言い過ぎかもしれないけれど。

ちなみに、イルッカ・クーシストにはよく知られたふたりの息子がいる。ふたりともヴァイオリニストだ。ヤーッコはラハティ交響楽団のコンサートマスターで最近は指揮もしている。弟のペッカは有名な「シベリウス国際コンクール」で一等賞を獲るほどの実力派ながら、クラシックのみならずジャズ、ロック、そして民族音楽とさまざまなフィールドで活躍中だ。ビル・エヴァンスがかれらの父親の家を訪れたのはまだ二人が生まれるより前の話とはいえ、このDVDを観るとアーティストの家にアーティストが育つ理由(ワケ)がなんとなく判るような気になるのだった。

演奏は、、、もちろんすばらしい。とりわけ「Nardis」の冷たい抒情とフィンランドの景色はとてもよく似合う。音も予想外にいい。

森とおじさん

2009.5.15|book

先日ご紹介した本『フィンランド・森の精霊と旅をする』をなんとはなしにめくっていたら、とても印象的な一本の木が紹介されていました。

ティンマキ村という場所の小高い丘にあった巨大なトウヒの木。巨人の足のようながっちりとした幹からほとんど水平に伸びた無数の枝、まるで巨大なテーブルのようにみえるその姿から、村人たちは「タピオ(森の王)の食卓」と呼んで大切にしてきたのだそうです。

おなじ本には、フィンランドの人々にとってタピオ、つまり森を支配する者とは「熊」であると書かれています。タピオといってまずぼくが思い浮かべるのはデザイナーのタピオ・ヴィルッカラなのですが、その風貌といい自然をモチーフとした無骨な作品といい、まさにこれほどこの名前にふさわしい人物もいない、そんな気がします。

ところで、いま「ほぼ日」で連載されている「フィンランドのおじさんになる方法。」を楽しみにしているのですが、毎回登場する魅惑的な? 「おじさん」たちのなかでも、今回紹介されていたレオさんという「きこり」のおじさんはとりわけ魅力的でした。代々、こういうひとたちが森を守り育ててきたからこそいまのフィンランドの森はあるんだな、ととても納得しました。

5/27のイベントでフィンランドの森についてどんなお話が聞けるのか、とてもワクワクしています。

青いコートの女

2009.5.19|music

原宿で雑誌の打ち合わせ。その後、買い物のため銀座へ。移動の地下鉄で、向かいに座っていた女子高生が友だちに向かって「浅草って、何県?」と訊いていた。いいなあ、高校生。まったく高校生は無敵だよなぁ(唯一の敵といえば新型インフルエンザくらいか)。

銀座でとりあえず一服したい気分だったので「カフェーパウリスタ」へ。なんとなく気楽なので、銀座ではわりとパウリスタ率が高い。そしていつも「パウリスタオールド」ばかり飲んでいる。

買い物をして、なんとなくぐるっと裏通りへまわってみたら、バイト真っ最中の知り合いにばったり出くわしてビックリした。たしかに以前そのあたりでバイトしているという話は聞いた憶えがあるのだが、すっかり忘れていたのだ。そこでバイトしているのは週に一日だけというから、もし覚えていたとしても会う確率は相当に低かったろう。東京が広いのか、ぼくに知り合いが少ないのか、外でばったり知り合いと出くわすということがふだんあまりないので「やや」テンションが上がる(笑)。

夜も次第に更けてきてお腹もへってきて、しかも湿度が低かったせいか夜風がとても心地よかったので「AUX BACCHANALES」に行くも、自分がますます呑めなくなっていることがわかり愕然とする。カールスバーグの小瓶、一本さえも飲めないんだもん。

ところで、お酒とタバコに消えるお金が、ぼくの場合どうやらすべてCDに消えているような気がする。きょうも、一見1950年代のジャズのアルバムのようにみえるルービンシュタインのピアノのCDをついついジャケ買い。「銀座」の雰囲気にのまれたような気もなきにしもあらず。

ジャケットは、ルービンシュタインの顔のイラストをあしらった巨大な広告の前を足早に通り過ぎる青いコートの女性をとらえたもので、John.G.Rossというフォトグラファーの名前がクレジットされている。広告には赤い文字で

シャンゼリゼ劇場

10月25日・11月2日

パリ音楽院管弦楽団

指揮アンドレ・クリュイタンス(10/25)

ピアノリサイタル(11/2)

と書かれていることからコンサートの告知であることがわかる。

これはあくまでもぼくの推測で、そんなことどこにも書かれてはいないのだけれども、もともとJohn G. Rossの作品としてこの「パリの街角の、ルービンシュタインのポスターの前を通り過ぎる女性の写真」があって、たまたまそれを発見したレコード会社のディレクターがその写真にインスパイアされてこのレコードを企画したのではないだろうか? じっさい、このアルバムは晩年のルービンシュタインの録音から選曲し編集した「企画盤」なのだ。もちろん選曲も、パリのルービンシュタインに対するこのディレクター氏の「夢想」をじゅうぶんに反映したものとなっている。

前半にはブゾーニ編曲によるバッハ、フランク、リストのソナタ、そうして後半にはリスト、ドビュッシー、ヴィラ=ロボスの小品といった、いわゆるアンコールピースが並べられたプログラムで、まさしく「架空のリサイタル」といっていい構成となっているからだ。

195×年11月2日。パリ。快晴。時刻はたぶん、女性の影の長さから想像するに15時半から16時半の間くらい。晴れてはいても、街ゆくひとびとはみな自然と足早になってしまうような、そんな冷たい風が吹き付ける一日だったのではないか。

「フィガロ」紙には、ひさびさに当地を訪れ今夜シャンゼリゼ劇場でリサイタルをひらくことになっている世紀の大ピアニストの記事が、政治家のスキャンダルとおなじくらい大きく扱われている。当然というべきか、チケットはすべてソールドアウト。それでもあきらめきれないファンたちは、何百分の一くらいの確率でチケットが自分のもとにまわってくる幸運を信じて劇場のまわりをウロウロと徘徊している。

そしてたぶんこの夜の客席には、香水のむせかえるような匂いの中、あの「青いコートの女」もきっといるはずなのだ。

イベント「フィンランド・森の精霊と旅をする」

2009.5.20|event

フィンランドで「もっとも美しい本」賞を受賞した『フィンランド・森の精霊と旅をする』日本語版の刊行を記念してトークイベントをおこないます。

しばしば「森の民」とも呼ばれるフィンランドの人々。

森に生き、というよりは森とともに生きてきた、そんな表現こそがふさわしいフィンランド人の「心性」を美しい写真によってぼくらに伝えてくれる、リトヴァ・コヴァライネンとサンニ・セッポによる『Puiden Kansa』(英題『Tree People』)。その日本語版となる『フィンランド・森の精霊と旅をする』がこのたび刊行されました(本日5/13発売です)。

数々の幻想的な森の写真とともに、この本ではフィンランド人と森にまつわる興味深い「エピソード」が披露されています。たとえば、家族の死を悼み、死者のイニシャルと生没年を松の幹に刻む「カルシッコ」と呼ばれる儀式や、「森の王」としての「熊」の存在など。森はフィンランド人の想像力の源であり、そこからたとえば「ムーミン」の物語が紡がれてきたこともこの本を眺めているとよく理解できるように思われます。

そしておそらく、勘のよい方はもうお気づきかもしれませんが、以前NHKで放映された番組「世界里山紀行 フィンランド 森・妖精との対話」の原点となったのがじつはこの写真集なのです。

今回のイベントでは、この「世界里山紀行 フィンランド」のディレクター&プロデューサーであり、『フィンランド・森の精霊と旅をする』の訳者でもある柴田昌平さんをお迎えし、フィンランド人と森について、また取材中のエピソードなど織り交ぜながらお話しいただきます。お話にあわせて、フィンランドの映像などもご覧いただければと思っています。なお、きき手にはこの本の監修をつとめたおなじみ、上山美保子さんにご登場いただく予定です。

ぜひふるってご参加下さい!

日 時 2009年5月27日[水]19時30分より(終演21:30予定)

会 場 吉祥寺 moi[カフェモイ]

お話し 柴田昌平(映画監督,プロダクション・エイシア代表)

参加費 3,000円

この参加費には、ワンドリンク、およびリトヴァ・コヴァライネン/サンニ・セッポ著『フィンランド・森の精霊と旅をする』(定価1,890円)が含まれます。

すでに書店等でお求めの方は、受付の際に本書をご提示いただけましたら1,200円とさせていただきます。

5/21追記 おかげさまをもちまして、受付は終了させていただきました。どうもありがとうございました。

たとえばの話

2009.5.21|column

「新型インフルエンザの予防にコーヒーが効果的」

とか、

「コーヒーとサーモンの同時摂取で、体内におけるインフルエンザウィルスの活動を90%抑制」

とか、そんな研究結果を待ち望んでいるのですが・・・

ただいま準備中

2009.5.22|info

昨年同様、ことしもご好評いただいております「エルダーフラワーソーダ」ですが、ことしは夏季限定でテイクアウトしていただけるよう、ただいま準備中です。

さて、ここでおさらいですが、エルダーフラワー(和名セイヨウニワトコ)は古くから北欧をはじめヨーロッパ各地で愛されてきたハーブです。風邪の初期症状を緩和する作用から俗に「風邪やインフルエンザに効く」と言われたりもするようで、まさにこのタイミングにはぴったりの飲み物といえそうです。

味はマスカットのような上品な香りとさわやかな甘みが特長で、炭酸で割ったものをエルダーフラワー・シャンパンなどと呼んだりするそうなのですが、なるほど言い得て妙といった感じです。

一応あさって日曜日から、うまくゆけばあす土曜日からテイクアウトしていただける予定です。どうぞお楽しみに。

カフェ&レストラン 2009.06号ほか

2009.5.23|publicity

きょうも暑くなりましたね。きのう予告させていただいたとおり、本日より

エルダーフラワーソーダのテイクアウト

はじめました。ぜひぜひご利用ください!

夏も間近ということで、雑誌『カフェ&レストラン』も6月号の特集は「ドリンク大特集 最新人気の181品!」です。

そして連載「CAFEをやるひと×BARをやるひと」の第28回のテーマはなんと!

ライバル

ってことで難しいというか、書きにくいなぁ・・・ ぜひ機会がありましたらお読みいただければと思います。

あ、あとうっかり告知しそびれてしまったのですが、5/15オンエアのNHKワンセグ2「ランチボックス」というお昼の情報番組(携帯で見れるそーです)でとりあげていただきました。ポイントはぼくの恐ろしく棒読みのセリフだったのですが、幸いなことにもう放送終了してしまいました~。

とりあえず事後報告、ということで。

Asahi First

2009.5.24|publicity

都心部の朝日新聞購読者に配布されているエリア情報紙「Asahi First」6月号(No.55)でご紹介いただいています。

吉祥寺駅北口周辺のおすすめお散歩ルートを紹介したタロウと散歩 吉祥寺編というコーナーでの掲載となっています。

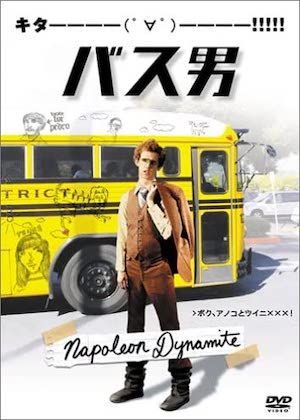

バス男

2009.5.25|cinema

ここのところ楽しい気分♪になりたくて、スタッフをつかまえては「なんか楽しい気分♪になれる映画教えて!」と唐突に迫る毎日なのである。そしてそんな問いかけに応えてスタッフのひとりがオススメしてくれたのが、あんまりな邦題のため長い間スルーしつづけてきた『バス男』。

が、、、結果的にはおかしすぎて二回も続けて観てしまった。

スタッフからは「これ、ダメなひとにはほんと、ダメみたいです」との前置きがついていたのだが、とにかく全編ツッコミどころが満載で、ぼくのように重箱の隅を突っついて映画を観る派の人間にはたまらない作りになっている。もう、最初の、主人公がTシャツの裾をジーパンにインしてスクールバスを待っている立ち姿だけで大爆笑。しかも、その主人公の名前がナポレオン・ダイナマイト(←原題はこれ)だもん。そして小学生だらけのスクールバスに乗り込んで、いきなりこいつがやることときたら・・・(笑)。

ところでこの映画の最大の魅力は、どんなに観るひとが深読みしようとしてもけっしてその余地を与えない果てしない「浅さ」にある。

いわば究極の遠浅映画。

なぜだかいつもポケットにポテトがつまっている主人公とか(舞台がアイダホだから?)、電話の受話器のコードが長すぎだろっ! とか、ハイスクールのブロンドヘアーのアイドル(←じつはそんなに可愛くもない)の名前が「サマー」とか、「ハッピー手話クラブ」に、「1982年」に取り憑かれたリコ叔父さんとか、「中世の戦士」みたいなヅラをつけて生徒会長選挙に臨むメキシコからの転校生ペドロとか、ソウルメイトのラフォーンダ(笑)とか、そのラフォーンダが「いとこが作ったの」といってプレゼントしたテープが「ジャミロ・クワイ」だったり(←思いっきりウソじゃねーか! )などなど、もういちいち挙げていったらキリがない。もし、こうしたキーワードのひとつにでもクスッときたら是が非でも観るべきである。

ジョン・スウィハートの手になる、チープなオルガンがぷぁーっと鳴っているような70年代風のエレベーターミュージックもまた、たまらない(借りたDVDには特典映像としてほぼ同じメンツで自主製作されたオリジナルの短編が収録されているのだが、そこではバート・バカラックの音楽が使われていた)。イメージとしては、アメリカのどこかにある、時代から完全に取り残されてしまったエアポケットのような町ということなのだろう。

とにもかくにも、これはどこまでも洗練されないファンタジー映画である。そのくらいの心づもりで観ておいたほうが、無難。。。

ザ・サウンド・オブ・ドナウ

2009.5.26|music

シューベルトのソナチネ、ヴァイオリンとピアノのために書かれた三つのちいさいソナタが気に入っている。とはいえ、家におなじ曲のCDが五種類もあったのにはさすがに驚いたけれど。

なんといっても、この曲から感じ取られるボサノヴァ的な感覚がとてもいい。時代背景とか、色彩のグラデーションを思わせる微妙な転調であるとか、そのほとんどが家で家族や親しい友だちと楽しむためにつくられたところなど、ボサノヴァとシューベルトの音楽とのあいだには意外なほど共通点が多い。いや、少なくともぼくにはそう思われる。

シューベルトにはまた、たくさんの歌曲がある。聞いた話では、シューベルトはこうした曲を書くときピアノではなくギターを使っていたらしい。ぼくはまだちゃんと聞いたことはないのだが、シューベルトの歌曲のギター伴奏バージョンによるCDなんかもあるくらいだ。貧しくてピアノが買えなかった、というのがどうやらその理由のひとつ。とはいえ、真夜中にちいさな部屋で、寝ている家族を起こさないよう気遣いながらちいさな音で、ろうそくの灯りをたよりに譜面にペンを走らせるといった作曲風景は、リオ・デ・ジャネイロのナラ・レオンのアパートメントを引き合いに出すまでもなく、またしてもボサノヴァとシューベルトの近しさを想像させる光景である。

じっさい、ぼくはときどき iTunes でシューベルトのソナチネと、カルロス・リラとポール・ウィンターによるボサノヴァのアルバムをシャッフルしながら楽しんでいるほどだ。ポール・ウィンターのサックスは有名な『ゲッツ・ジルベルト』のスタン・ゲッツとはちがって、けっして大声で叫ぶことなく、終始ほほえみながらカルロス・リラの声に寄り添うようにプレイしていてまさにシューベルト的。

シューベルトのCDは、手元にあるCDをあらためて聴きくらべてみたけれど、シェリングやグリュミオー、シュナイダーハンといった巨匠たちを差し置いて、個人的にもっともしっくりくるのはボスコフスキーとリリー・クラウスによる演奏だった。ボスコフスキーの、華やかさとは無縁の控えめなヴァイオリンの表現が、かえってボサノヴァにおける「クルーナー唱法」のようで誰よりもハマっている。そしてなんといってもリリー・クラウスのピアノが、その優しい響きが本当にすばらしく、カルロス・リラとポール・ウィンターのアルバム同様いつまでも聴いていたい、そんな気分にしてくれるのである。

トークイベント『フィンランド 森の精霊と旅をする』

2009.5.28|event

昨夜は、先日ご案内したとおり『フィンランド 森の精霊と旅をする』日本語版の刊行を記念してトークイベントをおこないました。ご来場くださったみなさま、あらためましてありがとうございました!

前半ではフィンランドの森を感じていただけるような映像をご覧いただき、後半ではこの本の訳者であり、またすっかりこの本の世界に引き込まれて自費出版までしてしまった映画監督・柴田昌平さん、そして監修をつとめた上山美保子さんのおふたりに、この本との出会いや柴田さんが制作されたNHKの番組「世界里山紀行~フィンランド」撮影時の印象的なエピソードの数々など披露していただきました。

ぼくはバックヤードでおふたりのトークに耳傾けていたのですが、フィンランド人と森についてとても深いお話を聞くことができたととても満足しています。

かんたんに説明するのは難しいのですが、たとえばぼくが「森」という言葉を発するとき、それはとても抽象的なイメージで語っていると思うのです。けれども、柴田さんがフィンランドで出会ったひとびと、農夫であったり熊撃ちであったり木こりであったり、はたぶん全然ちがうのですね。彼らにとって「森」とはとても具体的なあの森のことであって、それはやはり具体的なこの松やそのトウヒの木、あのクマやフクロウからできている特定の「場」のことなのです。だから当然、彼らが発する「森」という言葉にはそうした木々や動物と彼らとのあいだに培われた「関係」、彼らと共に過ごした時間の蓄積が含まれているので、彼らに対し「森」について尋ねることはとてもプライヴェートな質問であり、場合によっては彼らの世界に土足で踏み込むような行為をも意味するのです。

柴田さんは、おそらく現地のひとびととのやりとりの中でそうしたことを少しずつ理解することになったのではないでしょうか? 腰をすえて彼らの世界に、森に身を置き、耳を澄まし、その世界を構成するひとつひとつと「あいさつ」を交わすことで、その世界を「理解」していったのだと感じました。この本『フィンランド 森の精霊と旅をする』や柴田さんの『世界里山紀行』は、その意味で森とフィンランド人についてとても深い部分で理解したうえで紹介されたとても貴重な記録です。

とはいえ、フィンランド人のすべてがすべてこういう感覚をもっているというわけではないでしょう。逆に、日本人だって、いまだにこういう感覚を大切にしながら生きているひとびともけっして多くないとはいえ、いるにちがいありません。フィンランドだから、と別世界の話にしてしまうのではなく

こんなふうに、じぶんの近くにあって、じぶんを生かしてくれているひとつひとつの「もの」や「こと」に日々敬意を払いながら生きるひとでありたい

そんな思いをふつふつと感じさせてくれた夜でした。

なお、この『フィンランド 森の精霊と旅をする』ですが、自費出版のため書店ではまだまだ扱いが少なく入手するのがたやすくない状況です。そこでmoiでも、いくらかお預かりして販売させていただくことになりましたのでご興味のある方、ぜひお手に取っていただければと思います。なお、地方の方はプロダクション・エイシアのウェブサイトをご覧下さい。

最近の迷惑メールから

2009.5.29|column

雨の月末である。こんなときにも律儀にやってくるのは請求書と迷惑メールばかり・・・

たとえば、

私の体、見ませんか?

> 自信のある方、うらやましいです。

話題沸騰、◎ 田曜子初露出【着払いでOK】

> どうせ馬田曜子でしょ。

不況の影響で幸せになりたい女性が急増中。

近所での交際相手探しにまずは無料登録を。

> べつに不況じゃなくてもみんな「幸せになりたい」と思うのですが・・・

美熟女!美熟女!美熟女!

> わかった!わかったけど、なんとか「熟女」からは離れられないものでしょうか?

でぶ・ブス・おば専のかた必見サイト☆

> 確かに興味はあります。見たいです。でも、あくまでも好奇心ですから。

現役のナース・スッチーに大人気のサイトです☆

> ナースって、、、スッチーって、、、田中康夫センセーですか?

お世話になります、今関です

> お世話になります、どちら様ですか?

昨日の招待はご覧いただいたでしょうか

> フツーに日本語、変ですよ。

ところで、海外のみなさんも負けてはいない。

Идеальная улыбка к важному дню!

> いったいどうして欲しいのでしょう???

リトル・ミス・サンシャイン

2009.5.31|cinema

『リトル・ミス・サンシャイン』は、『バス男』に引き続き、べつのスタッフが教えてくれたなんか楽しい気分♪になれる映画である。

ドラッグ、同性愛、ひきこり、自己啓発セミナー(なによりも恐れているのは「負け犬」になること)に、子供を「商品」とみなしたようなミス・コンなどアメリカ社会が抱える「問題」を一手に引き受けてしまったかのような感のあるフーヴァー一家がポンコツのフォルクスワーゲンのバスにのって珍道中を繰り広げる。崩壊寸前の家族を象徴しているかのようにバスは幾度となくストップするのだが、その都度エッチラオッチラなんとか動きだすのだった。なんのことはないチョイ役だが、クラッチがイカレた車の「操縦術」を伝授する田舎の自動車工場の修理工が、じつはかなり重要な役どころとみた。ほかには、「本当の負け犬っていうのは、負けるのを恐れて挑戦しない奴らのことだ」と孫娘を諭すジャンキーの「不良じいちゃん」が圧巻。あっけなく逝ってしまったと思わせて、意外なカタチでその存在感をアピールするのだ(笑)。

ところでこの映画、おしまいは確かにハッピーエンドでそこそこ楽しい気分にはなれるのだけれど、どこか引っかかるというかモヤっとした気分が残るのはなんでだろう?

アメリカ映画でありながら、登場人物のキャラクターに託してアメリカの家庭が多かれ少なかれ抱え込んでるような「暗部」を容赦なく、でもユーモアたっぷりにあぶり出してゆく(こう言ってよければ)「批判精神」こそが、この映画の、いかにもインディーズらしい「ツボ」だと思うのだが、それに反しておしまいはやけに予定調和的な「家族再生の物語」になってしまっているような印象がしてキレを欠くというか、なんだかちょっと「惜しい」っていう気がしてしまうのだ。そんなふうに書くと、ぼくがふだんからいかにこういう起承転結のはっきりした映画に慣れていないか白状しているようなものだけれど。