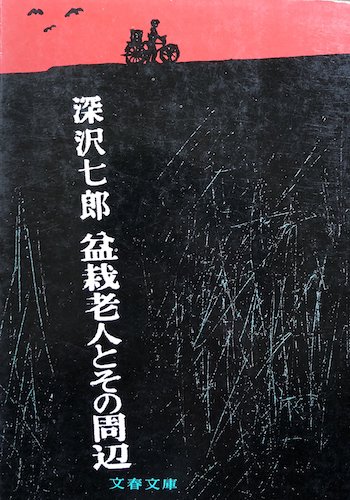

盆栽老人とその周辺

2008.11.3|book

深沢七郎の『盆栽老人とその周辺』を読む。

畑仕事が好きで、東京からわざわざ埼玉県のとある村へと移住した「私」。その「私」が、土地のひとびと(=農家のひとびと)から「盆栽」をすすめられたり、売りつけられそうになったり、はたまた強引に「預けられたり」しながら、そのたび断ったり、逃げ回ったり、うっかり「預かって」しまったりするお話である。

なぜ盆栽なのか?というと、このあたりはどうやら盆栽好きのあいだではよく知られた盆栽が盛んな土地であるらしく、農家のひとびともみな盆栽を趣味にしているうえ、なかには「副業」のようにしているひともいるらしい。とはいえ、みんながみんな盆栽で儲けているということはもちろんなくて、「名人」と呼ばれひとびとの尊敬を一身に受けるカリスマ的存在もいれば、下手くそでひたすら散財ばかりしているようなひともいる。この村にはつまり「盆栽」をめぐる堅固なヒエラルキーがどっかりとあるのであって、こうしたヒエラルキーに生きる村のひとびとにとって、東京からやってきた盆栽音痴の「私」はいわば最下層民(=いいカモ)なのだった。

途中まで読み進んではたと気づいたのだが、この小説はある意味「SF」だ。

選挙運動で対立するふたつの陣営が、優柔不断な対応ではぐらかす「私」をまえにどんどんエスカレートして買収合戦のような様相を呈したり、自動車で村に迷いこんできたよその土地の人間に農家のおばさんがすまして嘘をつく現場を目撃したり、あるいはまた「他人の不幸」を表面では同情するようなそぶりをみせながら、裏では嬉々としてうわさしあっていたり、そのたび「私」は困惑し途方に暮れてしまうのだ。ここにあるのは、「村」という小惑星に不時着した「私」が体験するディスコミュニケーションの物語。

それでも「私」はそんな村人たちに対して不平や不満を言うわけでも、ましてや批判をくりひろげるわけでもなく、ただ淡々とその状況を受け入れ翻弄されているばかりである。深沢七郎は「あとがき」に書いている。

農民の持っている根強い根性は、虐げられた反動で磨かれたふてぶてしさーこれを、たくましさ、とか、凄まじさとでも言っても、もう少しちがう、商人のずる賢さともちがうー盲滅法的なふてぶてしさは見事というか、スバラシイちから強さだと思う。

私はこんな底力のある無鉄砲なエゴイズムーかくさないエゴイズム、すぐに見破られてしまうエゴイズムこそ素晴らしいではないかと思う。

おいおい、ほめちゃってるよ。

ワケがわからないまま唐突に終わってしまうこの小説だが、そのワケわからなさの中にも一分の「晴れやかさ」が感じとれるとしたら、それはたぶん「私」が、このエイリアンたちを前に潔いまでにあっけらかんと「敗北」を認めてしまっているせいかもしれない。《不時着者の作法》をここまで見事に体現できる「私」もまた、言い方はよくないけれどゴキブリなみにしたたかで、強靭な生命力をもっているようにみえる。

Pump Pump

2008.11.4|music

連休明けでちょっとお疲れ気味なひとに。

このフィンランド発のソフトロックFredi&The Friends のごきげんなナンバーでアゲて行きましょう!(ABBAのパクリなんて言わないで)。

さあ、みんなで歌いましょう。英語対訳つきでフィンランド語の学習にもうってつけ?!

▷ YouTube

無題

2008.11.5|column

モイでは、たいてい週末の決まった時間帯にお客様が集中するのでそれを見越して三人体制でお店を回している。ところが、この週末はスタッフのひとりが急病でダウンしてしまったため、どうしてもやり繰りのつかない時間帯は二人で回さざるをえなくなってしまった。

こういうときは自分たちも大変なのだが、それにも増してお客様をお待たせしてしまったり、不手際があったりしてむしろそのことのほうに気を揉む。この週末もそんな状況があってこちらとしては気が気ではなかったのだが、そんななかテーブルを片づけていたところお客様が砂糖の袋に残してくださったこんなメッセージを発見して思わずうれしくなったのだった。

そういえば、荻窪のころからずっと、モイを支えてきてくれたのはこんなお客様のメッセージであったり、ひとことであった。荻窪とくらべれば吉祥寺ではお客様との距離もすこし離れてしまったけれど、あらためて、初心にかえって頑張ろう、そんな気持ちにさせてくれる出来事だった。

コーヒー豆、入荷しました

2008.11.6|info

前回入荷分は早々と完売してしまいましたので、アアルトコーヒーさんにお願いして少し早め&多めに送っていただきました。週末まで足りるとよいのですが・・・。ぜひお早めに、フレッシュなうちにお求め下さい。

酉の市

2008.11.7|column

「一の酉」の日、閉店後に店を抜け出しご近所の武蔵野八幡宮まで「熊手」をいただきに行ってきた。

以前にも書いたことがあるのだけれど、ぼくは子供のころから酉の市には毎年行っていたにもかかわらず(べつに実家は商売をやっているわけではない)、熊手をいただいた後はまっすぐ家に帰らなければならないという「ルール」を知らないでいた。酉の市に行った後にはきまってどこかの店に寄って食事をしていたし、むしろそれを楽しみにしていたくらいなのだ。

ところが数年前、荻窪のころの常連のおばあちゃんから「寄り道するとね、せっかくの『福』をそこに置いてきちゃうことになるからね」と聞かされ愕然としたのだった。

道理で・・・

というわけで、それを知ってからというもの、「酉の市」にでかけたときは脇目もふらずそそくさと家路を急ぐようになった。

ところで、ことしは「酉の日」が三回ある。「二の酉」が十七日の月曜日、そして「三の酉」が二十九日の土曜日だ。みなさま、武蔵野八幡宮でお参りの「後」にはぜひmoiにお立ち寄りください。

ココロよりお待ち申し上げております。

トスカの接吻

2008.11.8|cinema

突然、大声で自慢の美声を披露したり、演技を始めたかと思えば過去の出来事をときに鼻高々に、ときに遠い目で語り出す、そんなノリノリなお年寄りばかりがたくさん登場する映画である。

それもそのはず、この映画の舞台はミラノにある「カーサ・ヴェルディ(芸術家のための憩いの家)」。オペラ『椿姫』や『仮面舞踏会』などで知られる作曲家ジュゼッペ・ヴェルディの遺言により、彼の死後設立された音楽家のための老人ホームなのだ。当然、ここで暮らしている老人たちもまた、かつてはスカラ座の舞台でスポットライトを浴びたり、優秀な弟子たちを数々世に送り出してきた演奏家や教師たちばかり。歳をとってはいても茶目っ気たっぷりで意気軒昂なのは音楽家だから、というよりはむしろイタリア人気質と言ったほうがよさそうだけれど。

はじめ、ドキュメンタリーとしてこの映画を観ていたのだが、途中からはたしてどこまでが現実で、どこからが演出、フィクションの世界なのかわからなくなってしまった。それだけ、このお年寄りたちは突如として予期せぬ行動にでるからだ。たとえば、廊下に備えつけの公衆電話で話しをしていた老テノール歌手が、ちょうど歩いてきた老ソプラノ歌手を「トスカ!」と芝居っ気たっぷりに叫んで、呼び止める。すると、呼び止められた彼女は歌劇『トスカ』の見せ場である「トスカの接吻」の場面を朗々と歌い演じきってみせるのだ。あるいは、それまで死んだように椅子に腰掛けていたおばあさんが、「オーソレミオ」の最後の高音を突然歌って周囲を驚かせてみせたり・・・。

おなじ空間に暮らすひとびとをあたかも「共演者」のように従え余生を過ごしている彼らの表情をみていると、たとえ、そこに監督であるダニエル・シュミットの演出があろうがなかろうが、長いあいだを芸術家として現実と虚構のはざまで生きてきた彼らにとって、この「カーサ・ヴェルディ」という場所は人生の終幕を芸術家としての誇りを失うことなくみずから「主役」として演じ終えるための格好の舞台なのだと思えてくるのだった。

マカロニ

2008.11.10|cinema

なんか知らないが、「いい話」に飢えた気分だったので(?)ひさしぶりにエットーレ・スコラ監督の『マカロニ』を観たのだが、相変わらず「いい話」でほんとうにまいってしまった。エットーレ・スコラというひとは、まったく、「いい話」を撮らせたら五本の指にはいる映画監督じゃないだろうか。同時に、「バカ息子」を撮らせても五本の指にはいるひとなのだが。

マストロヤンニはまるで天使のようだし、ジャック・レモンにはあの名作、『アパートの鍵貸します』を思い出させずにはおかないようなところがあって、案外これはエットーレ・スコラによるビリー・ワイルダーへのオマージュなのだろうかとも思ったりするのだが、まあ、いい。「いい話」に理屈は無用だ。

それにしたって、ぼくの人生のベスト5にはいる映画(=羽交い締めにしてでも他人に見せたい映画)がまったくDVD化される気配もないというのはいったいどうしたことか。

アリスの恋

2008.11.11|cinema

性懲りもなく、また二本もDVDを借りてしまった。観れるんだろうか。

『アリスの恋』は、ある日突然交通事故で夫を失った平凡な主婦アリスがその絶望のなか、それまで封印してきた「歌手として生きたい」という子供のころからの夢にあらためて気づき、それを実現すべく一人息子を連れて旅にでる、というロードムーヴィー。原題は『アリスはもうここにはいない』というものだが、しあわせを求めて町から町へと移動をつづける様子を表していると同時に、そのなかで成長し自立してゆくアリスの姿を重ねあわせているのだろう。主人公がいかにもヒッピー然とした若者でなく、平凡な主婦(しかも子連れ)というところがロードムーヴィーとしては目新しい。

この映画を観るかぎり、マーティン・スコセッシという監督は理屈をこねたり小細工をいろいろ仕掛けたりするタイプではないらしい。この映画の「わかりやすさ」がそれを証明している。くそ生意気な息子もアリスを口説く男たちもある意味みんな「見たまんま」のわかりやすさで、しかもそれぞれの俳優たちが見事なまでにわかりやすくその与えられた役を演じきっているのだった。きっと、マーティン・スコセッシって素直なひとなのだと思う。でも、どちらかというとぼくの場合、ちょっと屈折したひとのほうに惹かれたりするのだが。

それはさておき、こういうアメリカのサバービア(郊外住宅地)を描いた映画とか写真集とかを観るにつけ思うのは、アメリカってけっして大きな国ではないんだな、ということ。たしかに国土はバカでかいが、そこに生きているひとびとは案外狭い範囲のなかで日々を過ごし一生を終えるのではないだろうか。おなじような前庭つきの家に住み、おなじひとびとと毎日顔をつきあわせ、決まった店で決まったものを飲み食いする。いってみれば、巨大なムラ社会。だから、ここから脱出してどこかよその町に行くということは決死の覚悟なくしてはとてもじゃないができないことなのだ。いずれは帰る場所のある自分探しの「旅人」とはちょっとわけがちがう。「自分」は、旅をしたからといってみつかるものではなく、(おそらくは)自分が帰る場所を捨ててこそみつかるものなのであって、「旅」(旅行ではなくて)というのはつまりそのための最後の切り札みたいなものなのだろう。

山川の末(さき)に流るる橡殻(とちがら)も 身を捨ててこそ浮かむ瀬もあれ

さすがは本物の「旅人」、空也上人である。

コーヒ豆入荷しました

2008.11.12|info

さすがは十一月という感じで、めっきり寒くなりました。用事があって外を歩いていても、ついついあたたかいコーヒーで暖をとりたくなってしまいます。もちろん、おうちで淹れるコーヒーもいつもの二割増しくらいおいしく感じられる季節です。

いつもながら徳島のアアルトコーヒーさんがていねいに焙煎した豆が、本日入荷しました(毎度お待たせしてすいません)。新鮮な豆をお求めいただけるよう、いつもオーダーは可能なかぎりギリギリの数でお願いしておりますため売り切れてしまったらごめんなさい。

では、ご来店お待ちしております。

モニカ・ドミニク『ティレグィナン』

2008.11.13|music

雑誌などの取材でよくたずねられる質問にこんなのがある。「北欧のどういうところにいちばん惹かれますか?」

こんなとき、迷わずぼくはこう答える。「空気です」。はっきり言って、試験におけるダメな解答例みたいな答えだ。キッパリ言っているようでいて、じつはあまりに抽象的すぎてほとんどなにも語っていないに等しい。けっきょくはあれこれ補足しなければならなくなるのだ。それでもやっぱり、どこに惹かれるかと言われれば「空気」としか答えようが、ない。それほどまでに、ぼくにとって北欧の空気はそこで暮らすひとびとや、街の印象と切っても切れないものなのだ。

いけないいけない、話がまわりくどくなってしまった。

スウェーデンのジャズピアニスト、モニカ・ドミニクの曲「ティレグィナン・エット」の最初のフレーズを耳にしたとき、「あ、これは北欧の空気そのものだ」、そう思った。

ところで、はじめてヘルシンキを訪れたのは四月の初めのこと。もう何年前になるのだろう。港も街の中心部にあるトーロ湾も、まだ一面真っ白く氷に覆われていた。はじめて触れるフィンランドの空気はきりっと冷たくて、それでいてなんて気持ちがいいのだろうと思ったのをおぼえている。身震いするような寒さというよりは、ちょっと硬度が高めのミネラルウォーターを口に含んだときのようにさわやかで、その瞬間もうぼくはこの土地のことが大好きになっていたのだった。

六月のストックホルムも、また格別だった。東京はまるで蒸しタオルで体をぐるぐる巻きにされているみたいな鬱陶しさだというのに、セーデルマルムの街はまるで高原のようにさわやかで、夏の太陽は街のあちらこちらに光と影の強烈なコントラストを生み出していた。古い石造りの建物も尖塔をもつ教会も、公園の木々もすべてがまるで精確にピントのあった写真の中の出来事のように、カリッとした輪郭をともなって色鮮やかに浮かび上がっていたのだ。

そしてふたたび、モニカ・ドミニクのCDに耳を澄ます。

さっきも書いた、このCDのオープニングを飾る「ティレグィナン(献呈)」はスウェーデンではよく知られた曲だそうで、ライナーノートによれば歌詞をともなうバージョンは定番のウェディングソングとして広く愛されているそう。なるほど、清楚な花嫁姿にとても似合いそうな素朴で親しみのあるメロディーだ。甘い旋律ではあるが、けっして湿っぽくならないあたり、さすがは北欧といった印象。夜のそぞろ歩きを思い出させるような「シャーレキャン(ラブ)」、グルーヴィーで力強いリズムの「デット・ヴォール・ソム・フンケン(ジャスト・フォー・ファンク)」「カルセル(カルーセル)」といった曲を経て、アルバムはふたたび一曲目の「ティレグィナン」の別バージョンによって締めくくられる。ちょうど、ノルウェーの作曲家グリーグの『抒情小曲集』が「アリエッタ」という可憐な小品にはじまって、ふたたびその別バージョンである「余韻(残影)」によって締めくくられるときのように。その意味で、ぼくにとってこのアルバム、モニカ・ドミニクの『ティレグィナン』は、北欧の空気から生まれたピアノのための可憐な花束のような作品集としてグリーグの『抒情小曲集』とともにかけかげのない音楽といっていい。

このあいだ、ある音楽家の手になるエッセイを読んだのだった。世の中には「なくてはならない」ものと「なくてもよいが、あればなおよし」といったものとがあると、そこにはそう書かれていた。そしてその音楽家は、「なくてもよいが、あればなおよし」の代表みたいな音楽が、じぶんにとって身近だったり楽しみだったりになればなるほどかけがえのない「なくてはならない」ものになると言う。そういえば、カフェだってまた音楽とおなじである。「なくてもよいが、あればなおよし」。でも、じぶんにとってはカフェですごす短い時間は生活の中の、いってみれば「句読点」みたいなものとして「なくてはならない」存在だし、それをたくさんのひとと分かち合いたいからこそこういう仕事をしていると思う。だからこそ、音楽を仕事にしているひととカフェを仕事にしているひとは、どこかそういう部分ーなくてもよいもののなかに価値を見いだすーでつながっているような気がしてならない。

またまた話がまわりくどいのだが、このアルバムをぼくに紹介してくれた土本さんも、ぼくにとってはまた、そんな「仲間」の匂いをプンプンさせているひとといえる。土本さんは、この一九八〇年に自主レーベルからリリースされ、その後コレクターズアイテムとしてひっそり愛聴されてきたアルバムを再発した神戸のプロダクション・デシネの広報として、日々音楽を通じてたくさんのひとびととコミュニュケートされている方である。その土本さんが、moiにモニカ・ドミニクのアルバムを紹介してくださったときの話をブログに書いてくださっているので、よろしければぜひ。

思えば、音楽やカフェのおかげでどれだけたくさんのひとと出会い、そこからいろいろなことを感じ学んできたことか。「なくてもよい」どころか、音楽もカフェもぼくにとっては欠くことのできない大切なものだと、このCDを聴きながらあらためてかんがえていた。

La Finestraの東京カフェガイド

2008.11.18|publicity

きもちいい暮らしのためのインターネット通販マガジン「ラ・フィネーストラ」の「東京カフェガイド」のページにてmoiをご紹介いただきました。

「北欧カフェで、デザインに恋して」というテーマで、代々木上原にあるデンマークの紅茶専門店「ACパークス」さんとご一緒させていただいています。

日置由香作品展「コーヒーとくらし」など

2008.11.21|event

いま、渋谷の青山学院大学にほどちかい雑貨店オルネ ド フォイユで、『京都〇七五 第二号』の発刊を記念したイベント「COFFEE FESTIVAL 2008」がひらかれています。

イベントでは、コーヒーにかんするさまざまなグッズや焼き菓子をはじめ日本各地の有名コーヒー店からお取り寄せしたスペシャルなコーヒー豆の販売もされています。ラインナップは、森彦(札幌)、コーヒーカジタ(名古屋)、オオヤコーヒ焙煎所(京都)、そして我らがアアルトコーヒー(徳島)という豪華なもの。そして今週末の三連休には、なんとオオヤコーヒ焙煎所がご自慢の「屋台」でオルネドフォイユに登場!三日間限定で直々にコーヒーを淹れてくれるそうです。これはなかなかないチャンスですね。

さらにさらに、会期中店内ではモイのスタッフとしても活躍してくれているイラストレーター日置由香さんによる作品展「コーヒーとくらし」も同時開催されています。

切り絵やシンプルな線画のひとつひとつから、日置さんのコーヒーへの愛情や日々の暮らしへの思いがゆっくり香るように立ちのぼってくるすてきな作品ばかりです。ぜひぜひご覧ください。余談ですが、作品にはモイで日々使われているコーヒーの器具たちや、ときには店主も、ちらっとモデルとして登場しております・・・。

今月、三十日[日]までの開催です。

カフェ&レストラン 12月号連載

2008.11.22|publicity

雑誌『カフェ&レストラン』十二月号の連載コラム「CAFEをやるひと×BARをやるひと」。テーマは『夢のお店』。

バールボッサの林さんの夢のお店は、青春時代の思い出とリンクしたほのぼのとしたお店で、「あれ?林さんってひょっとしていい人?」なんて思ってしまいそうです(笑)。ちなみにぼくの方は、「え?それが夢の店なの?」と言われてしまいそうな、そしてそう思われてしまうとちょっと問題があるような、そんなお店です。

↑なんのことやらさっぱりわからんというアナタは、すぐさま書店へGOです。

師走モード

2008.11.25|column

十二月でも、ましてや「師」でもないのだけれど、携帯のスケジュール機能でカレンダーをチェックしたら、「師走だよなあ」と思わず呟いてしまった。年末まで、もう一日も休みらしい休みがなかったのだ。まあ、先週体調を崩してやるべきことが片付かないまま何日かを無駄に過ごしてしまったせい、というのもあるのだけれど。

きょうは、あと三十分寝ていたいという誘惑をふり払って九時半に店へ。テレビの取材があったのだ。ジェイコムというケーブルテレビで今週末にオンエアするクリスマス特番の収録で、フィンランドをテーマとしたカフェが「クリスマスの味」を紹介するという内容。五分ほどの番組なので、先週スタッフみんなで焼いた「ピパルカック」、それに「リンゴのお酒のグロギ」などを紹介し、笑顔でカメラに手を振って終了(笑)。ふだんは、原則としてテレビ取材はお断りしているのだが、今回はフィンランドのクリスマスを紹介するという番組内容と、お話をいただいたのが荻窪時代のご近所さんで日ごろからなにかとお世話になっているフィンランド人、坂根シルクさんということもあってお引き受けした。ちなみにオンエアは今週の土曜日、ジェイコムに加入しているおもに小田急線沿線エリアの方なら観られるという話。

その後、雑誌『カフェ&レストラン』の打ち合わせのため原宿へと移動する。次回のテーマも早々に決まり、つつがなく終了。打ち合わせ場所はレイアウトをしてくださっているサンク・デザインさんの事務所だったのだが、今週末からはじまる「クリスマスの飾り展」のために用意されたすてきなオーナメントなどが所狭しと出番を待っているといった様子。今週末はおとなりのサンク・プリュスさんは要チェックかも。

しばらく渋谷で時間をつぶしてから青山学院大学そばの雑貨店「オルネドフォイユ」へ、今週末まで開催中のイベント「COFFEE FESTIVAL 2008」をのぞきにゆく。連休明けの平日の夕方だったせいかグッズ関係はもうあまり並んではいなかったけれど、同時開催の日置由香さんの作品展『コーヒーとくらし』はのんびり楽しむことができた。今回の展示ではコーヒーが好きというだけでなく、コーヒー関係者(?)、つまり日々仕事としてコーヒーに携わっている方々がずいぶんと絵を買ってくださったという話を聞いていたのだが、ずらり並んだ大小の絵をみてなるほどと思った。たとえばコーヒーを淹れる手元の、ちょっとした線が「生きて」いるのだ。それは、ふだん身近に動物と接している人とそうでない人とでは、おなじ動物を描いても、そこから感じられる体温に差が生じてしまうようなものだろう。コーヒーと身近に接している人ほど、そういう部分に敏感に反応してしまうとしても不思議じゃない。日置さん、個展やればいいのに。

帰りがけデパ地下に寄って、ついでにトイレに行こうと思ったら延々と歩かされるはめになってうんざりだったのだが、トイレの前に「なぜこんなところに?」という感じで唐突に諸国名産品コーナーがあり、のぞいてみたらなんと松江の風流堂の冬季限定の薯蕷饅頭「かぶら蒸し」&「ゆず上用」を発見、即購入。「COFFEE FESTIVAL」でコーヒー気分だったのが、いきなり抹茶気分にシフトしてしまった。冬の松江も風情があってよさそうだなあ。いや、とてもじゃないが無理だな。師走なんだし。

Niklas Winter&Jukka Escola meets 新澤健一郎トリオ

2008.11.26|music

ピアニストの新澤健一郎さんが率いるトリオ[鳥越啓介(b)、大槻KALTA英宣(ds)]とフィンランドからやってきたふたりのアーティスト、ニクラス・ウィンター(g)そしてユッカ・エスコラ(Tp)とのコラボレーションによるライブツアーがいよいよ今夜スタートします。

このライブは、以前このブログでも紹介したCD「Beautopia」の発売記念としておこなわれるもので、今回はクラブジャズ・シーンでは泣く子も黙る(?)The Five Corners Quintetのメンバーとしても活躍するユッカ・エスコラも参加しての豪華メンツによるツアーなのです。ちなみにユッカは、数年前フィンランドカフェのイベントとしてライブをおこなっているのでご存じの方も多いはず。一方、新澤さんも密かに(?)NHKのテレビ番組「ピタゴラスイッチ」の音楽なども手がけていたりする方なので、案外知らず知らずのうちにその仕事を耳にされている方もいらっしゃるかもしれません。

ジャズって難しそうだなあとか、いままで聴いたことないんだよなあ、という方も、旅の途中の北欧のどこかの街の、たまたま勇気をだして扉を開けて入ったクラブやバーで偶然すてきなライブをやっていた・・・みたいなシチュエーションをイメージして楽しんでみてはいかがでしょう?外もようやく北欧っぽくひんやりしてきたことですし、ね。

ライブは今夜の新宿の後は、27日名古屋、28日京都、29日大阪、30日横浜ときて、最終日は12月2日の舞浜クラブ イクスピアリ(お、ラッキー、火曜日だ!)とおこなわれる予定です。詳細は公式サイトをチェックしてください。

THE YOUNG GROUP『14』

2008.11.27|music

若かったころ音楽は、もっと自分にとって近しいものだったような気がする。音楽を聴くことには、ヒリヒリとする痛みやドキドキする高揚感、トンネルの暗闇で立ち往生しているかのような不安や焦燥感が、いつもともなっていた。音楽を聴くときぼくは、あるいはそこに自分自身の姿を見ていたのかもしれない。音楽を聴くことは「楽しみ」である以上に、もっとなにか切実な欲求に裏打ちされた行為だったような気がしてならない。音楽を「よく聴く」という意味でいえばむしろ、経験という便利な「ものさし」を手に入れた今のほうがはるかに音楽と器用につきあい、くつろいで「聴けて」いると断言することができるだろう。でも、音楽は若かったころ、「聴く」よりは「生きられる」ものとして、ぼくの手のひらの中にしっかりと握られていたのだった。

いま、ぼくの手元にはTHE YOUNG GROUPという、でももうそんなには若くない二人組のユニットによる二枚目のアルバムがある。

水流のように柔らかく絡み合い、ほどけてはふたたび絡む、そんな二本のアコースティックギターの響きと、色づけされることを拒むかのような無垢なヴォーカルが生む独自のグルーヴ感はファーストのときとなんら変わらない。でも、この『14』というセカンドアルバムには、音楽がまだ「生きられる」ものとしてぼくらを支配していたあの頃へと、聴くひとを瞬時に連れ戻してしまうような強烈な引力が、ある。この「若さ」ときたら、いったいなんなんだ。痛々しいまでに無防備な魂が、確かにそこにはある。CDを聴いて、こんなふうに感じたのはほんとうにひさしぶりのことだった。そしてこれはあくまでも想像にすぎないのだが、それはとりもなおさずTHE YOUNG GROUPのふたりが、音楽とはじめて出会ったころの衝動を(まったく奇跡みたいな話だが)いまもけっして失うことなく持ちつづけているからにちがいない。

こんなにも純音楽的なアルバムをつくったのが友人であることを、ぼくは心から誇りに思う。