カフェ&レストラン10月号

2008.10.1|publicity

雑誌『カフェ&レストラン』で連載中のコラム「CAFEをやるひと×BARをやるひと」。10月号のお題は、いつもの「店ネタ」からはちょっと離れ『家族の話』。リラックスした気分で読んでいただけたらと思います。

と、ちょうどこんなことを書いていたら、いつも読んでくださっているというお客様から声を掛けていただきました。熱海にあるCAFE KICHIというカフェ(いい雰囲気のお店ですねえ、熱海いきたい、温泉いきたい)でスタッフをされているとのこと。急に言われると冷や汗が出ますけど、ありがたい&うれしいです。

ケネス・ブラナーの『魔笛』

2008.10.2|cinema

ケネス・ブラナーの『魔笛』がおもしろかった。

「魔笛」という歌劇はそもそも、大蛇が出たかと思えば「夜の女王」が登場し、そうかと思うとこんどは鳥人間(←自作ヒコーキで琵琶湖に墜落するアレではない)があらわれるといったぐあいに荒唐無稽なおとぎ話である。その意味で、このオペラの世界観を表現するには舞台よりもむしろ映画のほうがずっとふさわしい。じっさい、CGを駆使したこの『魔笛』は、あっけらかんとしたエンターテイメント作品に仕上がっている。だから、なんにもかんがえず観ていると、とてもおもしろい。

でも、ほんとうに観たかったのは「ケネス・ブラナーの『魔笛』」なのだ。ケネス・ブラナーという「才人」が、あの矛盾とナゾにみちた「魔笛」というお話をどう読んだのか、それを見せてほしかったのである。そういう点からすると、この映画はちょっとばかり物足りなくもある。

もちろん、そこかしこに彼なりのひらめきはある。原作の冒頭で王子が大蛇に追われる場面、舞台を「第一次世界大戦の戦場」に読み換えたブラナー版では野原を地平線の彼方までうねうねと蛇行する「塹壕」が大蛇にとってかわられ、「夜の女王」は漆黒の闇のなか、いかにも悪の司令官といった感じで戦車の上に仁王立ちになって登場するといったぐあいに。

とはいえ、残念に思ったのは、「夜の女王」とその世界の住人たちがモーツァルトの音楽ほどにはいきいきとポップに描かれていなかったこと。一方的な「善」も「正義」も存在しない「戦場」を舞台にしたのなら、そのあたり、もっとツッこんでほしかった気がするのだ。夜(闇)の世界が魅力的に描かれていればいるほど、ザラストロが支配する昼(光)の世界の抹香臭さがいかにもインチキっぽく、薄っぺらく感じられてくるからである。

善と悪、光と闇、男と女、夜と昼といったいろいろな対立項がこの「魔笛」のなかにはくりかえし登場するけれど、それらはじつは分かちがたくたがいに結びあわされている。昼がなければ夜という概念は消失する。闇を追放した世界では、光はなんの意味ももたない。

善と悪とがすりかわり、光と闇、昼と夜とが交錯し、恋する男と恋する女がせわしなく右往左往するこの「魔笛」というお話は、そういった意味でものすごく扱いにくく、そのぶん想像力を刺激してくれる豊かな寓話なのである。

チェブのおやつセット

2008.10.3|event

吉祥寺の街ではあす四日から十三日[月祝]まで、第十回「吉祥寺アニメワンダーランド」というイベントが開催されます。今回はとくに、生誕二十五周年をむかえる「北斗の拳」、そしておなじみのロシアのアニメーション「チェブラーシカ」を中心に会期中さまざまなイベントが開催されます。

moiでも、協賛企画として(おとなりの国ではありますが)期間中特別限定メニューを提供させていただくこととなりました。名づけて、

チェブのおやつセット

まずは、遠い国からオレンジの木箱に入ってやってきたというエピソードにちなんで、オレンジのシロップ煮入り紅茶。濃いめの紅茶に無農薬のオレンジを厚めの輪切りにしてじっくり煮込んだものが入っています。もちろん皮までまるごと食べられます。

そして、WILL cafeの来栖さんにまたまた無茶を言ってつくっていただいた特製チェブクッキー!チェブラーシカのライセンスを所有している会社のチェックをクリアしたお墨付き(?)です。

こちらのセットは、会期中一日15セット限定でお召し上がりいただけます(売り切れの際はご容赦ください)。950 円。ちなみにチェブラーシカ、フィンランドではMuksis(ムクシス)というのだそうです。

ご来店お待ちしております。

フィンランド語クラス「入門編」

2008.10.5|info

11月よりフィンランド語クラス(入門編)を新設いたします。北欧フィンランドをコンセプトにしたカフェで、たのしくフィンランド語を学んでみませんか?ご興味のある方は、クラスの概要をご案内させていただきますので下記アドレスまでメールにてお問い合わせ下さい↓

なお、今回の募集は毎週金曜日20時30分~21時30分のクラスのみとなります。ご了承下さい。また、定員に達し次第締め切らせていただきますのでお早めにお問い合わせ下さい。

現在、日曜日午前クラス(11時~12時)への途中編入も受け付けております。フィンランド語を一年程度勉強した経験をお持ちの方、過去に勉強をしていたが忘れてしまったという方が対象です(初心者不可)。

みなさまのご参加、お待ちしております。

※10/6追記 金曜クラス「入門編」のお申し込みはいったん締め切らせて頂きました。追加募集等ありましたら、あらためてこちらのブログにてご案内させていただきます。たくさんのお問い合わせありがとうございました。

クラブキング

2008.10.6|publicity

フリーペーパー「dictionary」でもおなじみ、桑原茂一さんが運営するWEBサイトCLUB KINGの「WEEKEND RESTAURANT」というコーナーでmoiをご紹介いただきました。

ご紹介くださった星憲一朗さんは、東京・吉祥寺と京都を拠点に活動する音楽レーベル「涼音堂茶舗」の主宰者で、ご自身も「snoweffect」というユニットを中心にユニークな音楽活動を続けていらっしゃいます。たとえばことしの五月には、宮城県の鳴子温泉郷に音響系のアーティストが集結、地元の温泉、旅館、公民館などでライブをおこなうイベント《鳴響》を開催したり(そのときの模様は出演したサワサキヨシヒロ!氏のブログで)、京都では毎夏「法然院」で「electronic evening」と題したチルアウトパーティーを開催されたりしています(もうずっと行きたくて仕方ないんですけどね)。

ところで、そんな星さんとの出会いはその法然院でのライブの模様を収めたCDがきっかけでした。たまたまそのCDをぼくは買っていて、ときおり店でかけたりしていたのですが、そんなときそのCDのフライヤーを携えて星さんがお客様として現れたのでした。荻窪のころの話です。そしてその後、涼音堂さんの本拠地である吉祥寺にmoiが移転、ますますお世話になっているという次第。

クラブではないさまざまな空間を「音」と「お茶の香り」とでみたす涼音堂さんの活動は個人的にものすごくツボで、共感とともにつねに目が離せない存在なのです。

めぐり逢う朝

2008.10.7|cinema

ようやく、『めぐり逢う朝』を観ることができた。サント=コロンブとマラン・マレという実在するふたりの作曲家、ヴィオール奏者をめぐる物語。

宮廷音楽家になる誘いをかたくなに拒み、ふたりの娘とともに郊外の森の片隅でひっそりと隠者のような生活を送っていたサント=コロンブのもとに、ある日まだ十七歳のマラン・マレが弟子入りを求めてやってくる。簡素な屋敷でのつつましい家族の暮らしを象徴するかのように、この映画をつらぬく全体のトーンもまた控えめである。木々の深々とした緑をはじめ、黒、グレー、そして白。そこに金髪をなびかせ、真っ赤なフロックコートを着こなした若者がやってくるのだ。ふたりが出会うこの場面、その色が、物語を先取りしてふたりの音楽家のあいだの埋めがたい溝を象徴しているかのようでもある。そして、かけがえのない存在の「死」をとおして「和解」に至る場面では、向かいあってヴィオールを奏でるふたりの姿はすっかりおなじ暗闇に溶けこみ、洋服の色はおろか顔の区別すらもはやつかない。

以前からもっていたサントラの解説書によれば、この映画を撮るにあたってアラン・コルノー監督をはじめとする全員が谷崎潤一郎の『陰翳礼賛』を読み、徹底的に当時、つまり十七世紀の光と闇の再現に努めたのだそうだ。じっさい、自宅の小さなテレビ画面ではあまりにも暗すぎるようだ。本来なら映画館で観るべ作品なのだと思う。

この映画で印象的だった場面はもうひとつあって、それは重い病に冒されたサント=コロンブの娘が、かつての恋人でいまや宮廷音楽家として華やかな毎日を送っているマレに、幸福だったころ自分のためにつくってくれた曲をもういちど演奏してほしいと頼み込むところだ。元々は職人の子とはいえ、いまやルイ十四世お抱えの宮廷楽士として名声を博している彼を、いくら病の身とはいえ貴族でもないサント=コロンブの娘がわざわざ呼びつけ演奏させるという「わがまま」は、ふつうだったら許されざるべきことがらだろう。つまり、この願いの背後にはそれ相応の「覚悟」があるということであって、観ているこちらとしてはとても心が痛む場面でもある。

そしていまのようにi podもCDもない時代の音楽についてかんがえる。いつでもどこでも、聴きたい音楽を聴きたいときに聴くことのできなかった時代の「音楽」について。たとえいちど耳にして気にいった音楽があったとしても、王侯貴族でもない限りきっとその後の人生のなかでふたたびその曲と出会うチャンスはきわめて少なかったのではないか。そういう時代に音楽が放っていた「輝き」は、いったいどんなものだったのだろう。

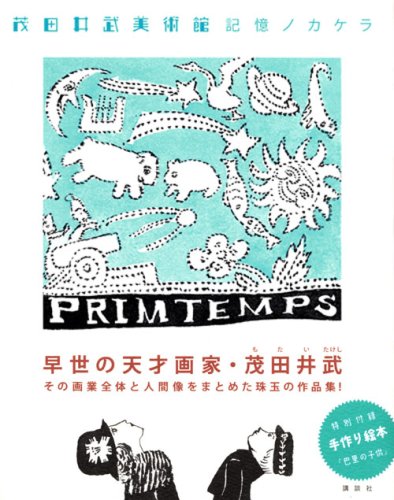

茂田井武 展

2008.10.8|art & design

年寄りのくせにといったら語弊があるが、やけに感覚が洗練されていたり、おしゃれであたらしいものに対して柔軟だったりするじいさんばあさんがいる、ということに気づいたのは確か大学生のころだった。そういう年寄りには、どこか共通して自由人の趣きがあった。

調べてゆくうちわかったのは、そうしたじいさんばあさんたちの多くは一九〇〇年から一九一〇年くらいに生まれているということである。いま生きていたら百歳を過ぎたくらい、幼少から十代の多感な時期をいわゆる「大正デモクラシー」と呼ばれる時期にすごしたひとたちだ。いちいち名前をあげていったらきりがないのだが、たとえば植草甚一(一九〇八年生まれ)を思い出してもらえば、ぼくの言っていることがなんとなく伝わるのではないだろうか。またまた長くなりそうなので思いっきり省くが、東京のさまざまなカルチャーの歴史は「関東大震災」と「第二次世界大戦」というふたつの災厄によってぷっつりと分断されている。それを境に、都市の空気はガラリと一変したはずだ。おそらくそれは、『20世紀少年』の「ともだち暦」の前と後くらいに違っていたと思われる。じつは、一九二十年代の日本、とりわけ東京はなんだかワケがわからんくらいすごい時代だったんじゃないだろうか?いまとは比べものにならないくらい面白い時代だったんじゃないだろうか?そんなわけで、この時代の東京をはじめとする日本の都市について知ることはぼくにとってとてもエキサイティングな経験といえる。

で、前置きが長くなってしまったのだが、バスにゆられてちひろ美術館で開催中の茂田井武(もたいたけし)の展覧会をみてきたのだった。

茂田井武という画家(というよりはイラストレーター)についてはまったく知らなかったのだが、その絵はプンプンとあの自由人たちと同じ匂いを放っていた。そしてやっぱりと言うべきか、茂田井武はことしでちょうど生誕百年、一九〇八年の生まれであった。生家は文化人なども多く利用したという日本橋の大きな旅館。恵まれた少年時代を過ごしたようだ。ところが十五歳のとき関東大震災に見舞われ、家業は大きく傾く。ここから彼の人生の歯車は狂いはじめる。美大の受験に失敗し継母との関係に悩み、ついには家を飛び出す。バイトをして旅費をため、ほとんど勢いで(?)シベリア鉄道にのってヨーロッパへ。とはいえ、もともと遊学などというのんきな身分ではなかったためパリでは極貧生活を送るハメに、あげくの果てにパスポートの手違いで日本へ強制送還。帰国後は三十種以上もの仕事を転々とし、戦争が始まれば兵隊にとられ、空襲で家も作品も焼失といったぐあい。不運としかいいようがない。けっきょく、イラストの仕事でなんとか食えるようになったのは戦後、三十八歳になってから。にもかかわらず、四十八歳という若さで死んでしまうのだから、けっきょく画家として活躍したのはほんの十年間という短さである。とはいえ、十年間という短さを感じさせないほど絵本や広告にたくさんの作品を茂田井は残した。これは後世のぼくらにとってはラッキーとしかいいようがない。

ところで、茂田井武の画風はどこかアンリ・ルソーを思わせる。二十二歳でパリへとむかう以前に書かれていた絵をみれば、すでに日本にいるときにその画風が確立していたことがよくわかる。大正時代に、東京のどこかで最新のモダンアートとしてアンリ・ルソーの絵に触れたとしたら、どこでどんなふうに、そしてそれはひとびとにどんな印象を残したのか、想像するとついつい面白くなってくるのだった。ヨーロッパでの茂田井のイラストは、なんとなくサヴィニャックにも通じるところがある。ベルエポックのパリの喧噪が聞こえてきそうだ。ちなみにサヴィニャックと茂田井はひとつちがい。パリの街角ですれ違っていたとしても不思議じゃない。

絵本の仕事を手がけるようになってからの、つまり晩年の茂田井はどうだろう。そこにあるのは童心に遊んでいるかのような、もはや画風(スタイル)すらも意識させない清澄な世界じゃないだろうか?亡くなる年、一九五六年に「キンダーブック」のために描かれた「おめでとう」という作品がある。今回の展覧会ではメインヴィジュアルとして使用されている絵でもある。民族衣裳を身につけた世界のこどもたちや動物たちが、たがいに手をとりあい、またお辞儀をして新年のあいさつをかわしている。素朴で、平明で、そうして力強いメッセージ。展示作品のかたわらには、彼自身の手によるこんなキャプションが添えられていた。

自分一人が幸福になることを念ったり、

自分の家のものが幸福になるのを念ったり、

自分の国が幸福になるのを念ったりするような、

たとえばそんな小さな念いではなく、

全世界、全宇宙、さらにもっともっときりのないものの

幸福をこそ念いたい。

たくさんのものを見、感じ、思い、幾多の困難をのりこえ生き抜いてきた、そういう時代を生きてきたひとの言葉であってこその、ほんとうの意味でのヒューマニズム。

ホセ・ゴンザレス

2008.10.9|music

スウェーデンのシンガーソングライター、ホセ・ゴンザレス Jose Gonzalezのソロによる再来日が決定したようです。けっして大声で叫ぶわけはないけれど、その内に秘めたパッションはまるで氷がじわじわと溶けるみたいに確実に聴くものの心をほどいてくれます。

きょうは何の日?

2008.10.10|column

十月十日である。

十月十日といって「体育の日」を思い出すのは、もはや「昔のひと」かもしれない。いまや十月十日はふつうの日、「ハッピーマンデー」とかいうワケのわからない制度のせいである。だいたい、月曜日というとブルーだったり(←NEW ORDER)哀愁が漂っていたり(←ゲルドフ)するものとかんがえがちな「昔のひと」からすると、そもそも月曜をハッピーにしようだなんてことからして形容矛盾みたいなもの、ちょっとした神への冒涜と思わずにはいられない(どこの神に対してかは知らないけれど)。

たとえばことしの場合、十三日の月曜日が「体育の日」にあたる。でもどうだろう?十三日に、「ああ、きょうは体育の日だなあ」とかんがえるひとはいったいどれだけいるのか?たいがいのひとはこうかんがえるんじゃないだろうか?「きょうは三連休の最後の日だ」。不思議なのは、どういうわけか祝日にも「動かしてもいい祝日」と「動かしちゃダメな祝日」があることで、個人的には「動かしてもいい」ような祝日はほんとうのところ「祝日」である必要はあるのだろうかとすら思ってしまうのだった。

それにしても、「十月十日」が誕生日のひとはどうなのか。ひとから誕生日を尋ねられるたび、間髪入れず「体育の日」と答えていたようなひとは、いったいこの事態にちゃんと対応できているのだろうか?「体育の日。あっ、いや、いまはちがっちゃったけどね」などと言っては淋しい思いをしているんじゃないだろうか?そうかんがえると心が痛む。余計なお世話と知りながら、なにか代わりになる「記念日」らしきものを用意してあげてはどうだろう。

十月十日・・・じゅうじゅう・・・で、鉄板焼きの日。とおとお・・・TOTO・・・で、トイレの日。慰めにはほど遠い。

ちなみにぼくは「ひなまつり」です。

円高、それもあり?!

2008.10.11|column

金融危機で、世界が大変なことになっている。円高は日本の輸出関連企業に悪影響をあたえ景気を後退させるという。

ところで一連のニュースをみていて初めて知ったのだが、これまで日本経済は好調だったのだそうだ。とはいえ、庶民レベルでその「好景気」を体感していた人っていったいどれだけいるのだろう。むしろ大部分のひとは、ずーっと景気は低迷している、くらいに思っていたのではないか。けっきょくのところ、(ぼくの勝手な解釈では)こういう話だろう。

円安で、輸出関連企業は儲かった。でも社員には還元しなかった。

一部の企業は業績が好調なのに、一般のひとはなぜか懐が豊かにならないので買い物は控える。こういういびつなサイクルが成り立ってしまうのは、日本という国が外需に頼っているせいにちがいない。でも、そんな実感のともなわない好景気なら、むしろ円高のほうが一般の庶民にとってはよいような気がしてしまうのはぼくだけだろうか?

たとえば、きのうこんなニュースが流れていた。

米Apple社、1000ドル以下のノートブックを発売か

仮に価格が1,000ドルだとすると、ついこの前までは12万円。でも、いまなら同じノートパソコンが9万9千円である。

たとえばフィンランドに行ったとする。マクドナルドで「Big Mac」のセットを注文すると6ユーロ。夏ごろだったら日本円に換算して1,020円也。でも、いまなら810円。ポテトとドリンクをLサイズにしても905円、差額でポテトのディップをつけてもまだお釣りがくる。すんごいお得!!!ちがいますか?

きょうび、庶民にとって「景気がいい」というのはつまりこういうことじゃないかと思うのだけど。

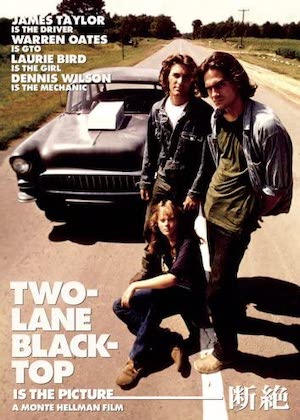

断絶

2008.10.14|cinema

午前中鍼にいった後どこかにでかけようと思っていたのだが、折悪しく降り始めた雨と連休中の疲れに負けそのまま帰宅、モンテ・ヘルマンが一九七一年に撮った映画『断絶』を観る。

じつはこの映画、いちど観ている。六本木のシネヴィヴァンのレイトだった(調べてみたら一九九五年、なんと十三年前だって!)。たしかジェイムス・テイラーとデニス・ウィルソン(ビーチボーイズ)というふたりのミュージシャンが主演した「幻のロードムーヴィー」というふれこみだったように記憶している。

バリバリに改造をほどこした旧式のシボレーにのって各地のストリートレースで賞金稼ぎをしながら旅をつづける「ドライバー(ジェイムス・テイラー)」と「メカニック(デニス・ウィルソン)」のふたり。そこに、ひょんなことから道中を共にすることになる最新式ポンティアックを駆る通称「GTO(ウォーレン・オーツ)」、さらには彼らのあいだをふわふわと行き来するヒッピーの少女(ローリー・バード)が加わり目的地のない旅はつづく・・・。

この映画に、たとえば『イージーライダー』のような「ドラマ」を求めるひとは間違いなく肩すかしを食うことになる。そのかわり、当時のアメリカを覆っていた「空気」が、この映画にはむせかえるほどの生々しさとともに詰まっている。南部に漂う不穏な空気。それぞれがそれぞれの「事情」を抱えたヒッチハイカーたち。なにかの捌け口を求めるかのように(それともなにかから目を逸らすため?)ストリートレースに熱狂する若者たち。その生々しさは、たとえるなら鋭利なナイフで切断された「一九七十年のアメリカ」の断面を見せられているかのよう。それはまた、監督であるモンテ・ヘルマンの意図したところでもあるかもしれない。DVDに収められたインタビューによれば、撮影中は役者たちに当日の分だけしか台本を渡さず、あたかも実際に西から東へ旅をしているように撮影を続けたという。途中、南部の町でローリー・バード扮するヒッピーの少女が通行人に「バス代」をせびる場面があるのだが、これとかはおそらくゲリラ的に隠し撮りしたものだろうし、レース場の場面なども実際のレースにカメラを運び込んでのものだったのではないだろうか。

印象に残るシーンもいくつかあった。たとえば、ジェイムス・テイラーがローリー・バードを運転席に座らせてシフトチェンジを教えるのだが、なかなかうまくゆかない。自分の手を添えて「ほら、これがニュートラル」とぶらぶらやるのだが、けっきょく「きみには無理だ」とあきらめる。そしてある日、「ニュートラルであること」を体得できないまま、彼女は唐突に彼らのもとから飛び立ってゆくのだ。

もうひとつ、やはり無口な「ドライバー」ジェイムス・テイラーがローリー・バードにこんな話をして聞かせる場面。

セミは見た目は悪いが、しぶとい虫だ。土の中で七年間をすごし、残りの人生を地上ですごす。殻を脱ぎ捨て、羽を伸ばし、空を飛ぶためにね。そして、死ぬ。

いきなりこんなことを言い出す男に、少女は「くだらない。退屈な男ね。」と返す。実生活でのローリー・バードはというと、その後サイモン&ガーファンクルのアート・ガーファンクルと出会い、恋に落ちるが、一九七九年みずから命を絶ってしまう。いっぽう、GTOことウォーレン・オーツは一九八二年にまだ五十代という若さで他界。「メカニック」を演じたデニス・ウィルソンも、その翌年酔った勢いで海に飛び込み溺死する。それに対してジェイムス・テイラーはといえばいまなお健在、昨年ニューアルバムもリリースしたばかりだ。たしかに、しぶとい。もちろん、これは映画とはまったく関係のない話ではあるけれど。

美しき町

2008.10.15|book

クレタ人は嘘つきだ、とあるクレタ人が言った。

これは、学生のころ論理学の授業で教わった「自己言及のパラドックス」というヤツである。で、本当のところクレタ人は嘘つきなの?それともそうじゃないの?という話。で、なんでこんなことを思い出したかというと佐藤春夫の小説「美しき町」を読んだからである。

ボヘミアン気取りの貧乏画家のもとに、ある日「テオドル・ブレンタノ」という聞き慣れない名前の男から「或る不思議な、そうして最も愉快な企て」のために力を貸してほしいとの声がかかる。ほどなく、その男の正体はアメリカに帰化した旧友であることがわかるのだが、彼は父が遺した財産で隅田川の中州に「美しい町」を築きたいと言うのだった。そしてさらにもうひとり、老建築技師がその輪に加わり築地の高級ホテルの一室でくる日もくる日も「美しき町」を実現するための作業が着々と進められるのだ。そして三年の月日が経ち、いよいよ「美しき町」の実現ももうすぐ目の前というとき・・・。

以下、ネタバレあり。ま、誰でも途中で予測はつくと思うのであまり支障はないかもしれないけれど、一応。

読み終えて、物語に、もしも正しい答えというのがあるとしたら、ぼくにはこの小説の「正しい答え」がさっぱりわからないのだ。「私のおやじも山師であったが、山師の息子がまた山師なのだ」と告白することになる旧友の、だがどこまでが本当で、どこからが嘘なのか、その目線をどのあたりに据えるかによって、この物語の「答え」は大きく変わってくるように思われる。彼の言動をみれば、それが必ずしも「愉快犯」の行いでないことは察しがつく。本気でやろうと思っていたことが、ついスケールがデカくなりすぎて収拾がつかなくなったということもあるかもしれないし、金銭的な問題よりも、むしろ理想の協力者(共犯者?)を得たことで十分満足し、赤ん坊がオモチャに飽きるみたいにこの企てそのものへの興味がすっかり失せてしまったということだってないとも言い切れない。もちろんそこに書かれているままを信じて、じつはハナっからそんな大金なんてなかったのだ、と受け取ったってかまわない。ただ作者(佐藤春夫)が、親友の友人である画家E氏(=ボヘミアンの貧乏画家)による「証言」をまとめたというスタイルで書かれたこの小説では、そのあたりのことはなにも明かしてはくれない。むしろ幾重にもフィルターがかけられ、あえて核心に迫らせないかのように。

それでも、この「美しき町」の読後感はやけにさわやかだ。この物語の登場人物である画家のE氏、それに老建築技師と同じように。「美しき町」を読み、その町にすこしでも惹かれる部分を感じた者はみな、知らないうちに自分の心のなかに「美しき町」の存在を見るからなのかもしれない。

追記:そういえば先日話題にした画家の茂田井武は学生のころ、友人の家に下宿していた佐藤春夫の部屋にちょくちょく出入りしていたそうである。そして、そこで稲垣足穂に紹介されたりしたらしい。こういう、「わたがし」みたいに人が人を呼ぶ不思議な求心力はとても神秘的だ。

素敵な歌と船はゆく

2008.10.19|cinema

さまざまなひとびとが目の前を通り過ぎてゆく。みんな自分ではうまくやってるつもりが、じつは調子っぱずれな「残念なひとたち」ばかりだ。

オタール・イオセリアーニ監督の映画『素敵な歌と船はゆく』を観はじめて最初の二、三十分間、この映画がひどく退屈に思えてはたしてラストまで観つづけることができるかどうか、不安になった。ストーリーといえるようなストーリーはなく、いくつものエピソードを数珠つなぎにしたかのような構成。勝手に動いているだけかにみえる登場人物たちは、やがてどこかで「合流」してひとつのストーリーをなすのかと思いきやまったくそういうことはなく、ただただ互いにすれ違っているばかり。ところが、そんなひとびとが二度、三度と回を重ねて姿をあらわすたび、なぜかひとりひとりがそれぞれあたかも主役であるかのような存在の色濃さを増してゆくのだ。それはちょうど、じわじわと体内に「毒」がまわってゆくような感覚。気づけばすっかり「イオセリアーニの毒」にやられて、ニヤニヤ笑いながら映画を楽しんでいる自分がいる。

それにしてもエンディングの「ダメおやじの出帆」は笑いを通り越し、呆れるのさえも通り越して、もはや痛快ですらある(ちなみにこのダメおやじを演じているのは監督のイオセリアーニその人)。『聖書』のなかにでも登場しそうな不可思議なイメージすら漂わせている。

この退廃した世界で信用するに足るのは「酒」と「歌」のみ。もし伴侶にするなら、「酒」と「歌」を愛する者の他になし。

どこからともなく、そんなイオセリアーニの「肉声」がきこえてきそうな作品である。

東京新聞

2008.10.20|publicity

しばらく前の話になってしまいますが、十月十一日[土]づけの「東京新聞」夕刊(東京版?)にてご紹介いただきました。オアシスというページにある「おすすめスポット」というコーナーです。もしかしたら、どこかでひょっこり見かけたという方もいらっしゃるかもしれません。

カフェ&レストラン 2008.11月号

2008.10.21|publicity

雑誌『カフェ&レストラン』11月号の連載「CAFEをやるひと×BARをやるひと」、第21回めのテーマは「価格設定」。おカネの話、です。

みなさん、チャージとサービス料とのちがいってご存じですか?バールボッサの林さんが、そのあたり明解に説明してくださっています。ぼくは、日頃から「個人店」は「個人店」であるという理由だけで信用してもよいと思っているのですが、なぜそうなのか?ということを近ごろの原料費の高騰にからめて書かせていただいています。

さすがに今回はテーマがテーマなのでちょっと堅めな印象なのですが、日置さんのイラストのおかげでぎりぎりポップな仕上がりになっています。こちらもお楽しみに。

しまねLOVE

2008.10.22|column

ここのところ立て続けにお客様から「島根ネタ」を聞いた。こうなると、オレのしまねLOVE魂が黙っちゃいない(←意味不明)というわけで、マイ・フェイヴァリット・プレース(笑)「にほんばし島根館」へおもむき、産直品をいろいろ買い込んできた。

個人的には、地元の特産品を無理矢理つかってみましたという感じの「名産品」には食指がそそられないので、買ったのはカネモリ醤油の三年熟成の木おけ生醤油とか、中村茶舗の抹茶「一の白」、それに三英堂の銘菓「日の出前」など。これは、しののめづくりという手間のかかる製法でつくられた棹菓子で抹茶との相性が抜群。それもそのはず、世界一の日本庭園としても知られる足立美術館の茶席で出されているのがこの菓子なのだそう(命名は陶芸家の河井寛次郎)。風流堂の「朝汐」にしてもそうだが、松江の和菓子の「餡」はとにかくその上品さ、繊細さで飛び抜けている。ほかには木次乳業がつくっているパス乳をつかったプリンやおとなり鳥取県の「砂丘らっきょう」、冷え防止用に出西しょうがのパウダーなど。おかげで、我が家の食卓はちょっとした島根フェス状態である。

ところで、いつも行ってしまった後に気づくのだが、ここは一日の最後に立ち寄るべき場所である。荷物は多くなるし、なんといっても要冷蔵の商品がけっこう魅力的なのだ。ま、島根館をこれほどまでに堪能する人間もそうはいないだろうけれど。

そういえば、いま放映中のNHKの朝ドラ『だんだん』の舞台は松江市である。おかげか、いつもに比べて島根館もちょっと混んでいたような・・・。いちおう気になったので二、三回観てはみたのだが、さすがにしまねLOVEなオレでもつらいものがあった。せっかくドラマの舞台になったというのに、いまさらマナカナだったり「赤いスイートピー」だったりと島根的にはちょっとした災難のように思えてならないのはぼくだけだろうか。

などと語っていると島根県の出身のように思われそうだが、まったくそういうことはない。東京都出身です。島根に友だちがいる、ということもない。念のため。要は余計なおせっかいという話。

コーヒー雑学事典

2008.10.24|book

講談社から昭和六十一年(って何年だっけ?)にでた『The Book On Coffee コーヒー雑学事典』。タイトルどおり、コーヒーにかんするありとあらゆる小ネタが満載の一冊だ。とはいえ、全体に歯の浮くような調子はまさに八十年代のそれ。

たとえば、「いま、いちばん行きたいコーヒショップ」というコラム。「大学二年の菅原佳子サン」のご意見はこんな感じ。「はじめてのデートで、あそこに入ろうって、まるで決めてきたかのように指差したお店が、趣味の悪い店。彼とつきあっていく気がなくなった」。コワいですね~、八十年代の男子はコーヒーショップを選ぶのも命がけだったのですよ。というよりは、女子がなんにも主張しなくても男子がお膳立てを整えて「お姫様気分」(この「気分」っていうのがいちばん大切)にひたらせてあげるというのが八十年代的恋愛のツボだったわけで、それを巧みにゲーム化してみせたのが一連のホイチョイ・プロダクションの仕事だったのだ。そういう意味でゆくと、主張のはっきりした女子と従順な男子という組み合わせが目につく最近の若いカップルをみるかぎり、いまの女子のほうがはるかに、実際に、「お姫様」だと思う。

あ、本題から逸れた!

それはともかく、この本のすごさのひとつは参加しているイラストレーターの顔ぶれにある。表紙は「クシー君」で知られる鴨沢祐仁で、ほかにも内田春菊、蛭子能収、みうらじゅん、スージィ甘金、岡崎京子、ナンシー関など総勢十四名!たった一冊の本にこれだけのイラストレーターが必要なの?と思わず尋ねたくなうようなバブリーさ。しかも巻頭には「コーヒーまで7時間」と題されたわたせせいぞうによるハートカクテルな書き下ろしコミックまで。開いた口がふさがりません。

そういえばわりと最近の話、電車で向かいに座っていた女子高生ふたりの会話。携帯の待ち受け画像でも探しているのだろうか、ひとりが携帯の画面を見ながらもうひとりに話しかける。

「ねぇ、わたせせいぞうって誰?」

「知らない。なんか政治家っぽくね?」

もはや本題への復帰不能・・・

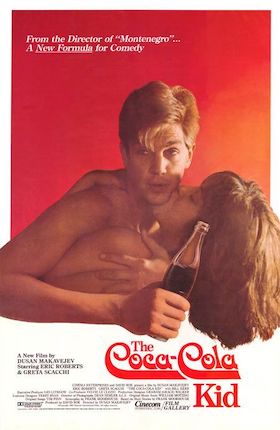

コカコーラ・キッド

2008.10.25|cinema

ある日、コカ・コーラのオーストラリア支社にアメリカの本社から敏腕セールスマン、ベッカーが送りこまれる。ブロンドでイケメンのナルシシスト、仕事はできるが冷酷でしかも変人。ひとことでいえば、「いけすかない男」の典型のような人物だ。じつは、コカ・コーラのオーストラリアの販売地図の中に不自然な空白域が、ある。さっそく目をつけたベッカーが調べると、そこはマクダウェル男爵と名乗る男が仕切る「独裁国家」のような土地。なんと、男爵はそこに工場を構えコカ・コーラにそっくりな清涼飲料水を製造・販売していたのだ。つまりシェア100%。売れないハズである。アトランタからやってきた「愛社精神」に燃えるベッカーは、なんとかこの不可侵領域を切り崩そうと躍起になるのだが事態は思わぬ方向に・・・

一風変わったラブコメディーのような体裁をとってはいるけれど、この映画が公開された一九八五年という年代をかんがえれば、この作品が「アメリカ」という国や「資本主義経済」を皮肉ったものであることは一目瞭然だ。「コカ・コーラ」はアメリカの、資本主義経済の、いってみれば「象徴」というわけである。

八十年代のアメリカといえば、「強いアメリカ」をスローガンとするレーガン大統領が大衆の支持のもとがっちり政権を握っていた時代だ。ソ連を「悪の帝国」と呼び、「スターウォーズ計画」をブチあげるハリウッドスター出身の大統領の時代。コカ・コーラのない世界は許せないと、CM制作の現場でコカ・コーラのすばらしさを説くベッカーは、さながら自由のない国を正義の力で制圧しようと説くどこかの国の政治家のようにみえる。「艦隊を連れてきた」と言いつつサンタクロースが運転する真っ赤なコカ・コーラのトラックを引き連れて「コーラのない国」に乗りつける様子などまさに「正義」の押し売り状態、暴力的かつヒステリックな光景だ。

物語が進んで、最後に挿入されるテロップはいかにも唐突でミステリアスな印象をあたえるし、じっさい公開当時にこの映画を観たひとびとの多くにとってもチンプンカンプンに映ったかもしれないが、その後「ベルリンの壁」が崩壊し、ソ連をはじめとした社会主義国の多くが地滑りのように解体するという嘘のような光景を目の当たりにし、湾岸戦争や「9.11」を通過した現在からみればあながち支離滅裂ともいえないし、むしろ監督であるドゥシャン・マカヴェイエフの洞察眼の鋭さを感じさせる部分でもある。こうなってくると、映画全体に漂ういかにも八十年代的な「チープさ」さえも計算づくのようすら思えてくるのだが、まあ、さすがにそこまでは、ね。基本的にはおバカな映画、それでもなんとなく、『マカヴェイエフの預言書』なんて呼んでみたくなる映画ではある。

チャイナタウン

2008.10.27|cinema

なにげなく手にとって観たこの映画、『チャイナタウン』。いつもだったらあれこれ屁理屈を並べ立てるところだけど、そんな気にすらさせない凄みのきいた作品だった。最近観た映画もどれもそれなりに楽しめはしたものの、この『チャイナタウン』にくらべたらちょっと分が悪い。幕下力士といったところか。

だいたいなにがすごいって、脚本、役者、監督、すべて三拍子そろってすばらしい。ちなみに、「水」の利権にからむ「不都合な真実」を緻密に描いた脚本はロバート・タウン。役者はジャック・ニコルソン、フェイ・ダナウェイ、それになんといってもジョン・ヒューストン!そうして監督はロマン・ポランスキーだ。すごいメンツがそろったからすごい映画ができた、とかんがえるのは、たぶんちょっとちがっている。世の中にはメンツばかりがすごい駄作もあるし、強打者ばかり集めても優勝できないームもあるからだ(ときには勝つ)。それでもやはり、すごいひとたちがばっちりハマったときには一体どんなことが起こるのか、この映画は教えてくれる。

それにしても、核心に近づけば近づくほど実際には袋小路に追い詰められてゆくみたいなあの息苦しさ、そしてそれを物語るかのような全体を支配する不吉な空気!生きてゆくためにはなにもしちゃいけない。けっして深入りするな、怠け者でいろ。そんな退廃した町で生きてゆかなければならない人間の虚無感やいらだち、ぶつけようのない怒りを、なんの変哲もない景色からさえあふれださせてしまうポランスキーの豪腕ぶり。圧倒的だ。

しかし、映画を「観た」という満足感とは裏腹に(いや、だからこそ?)、なんと後味の悪いことか。

十月は暇だった。

2008.10.29|column

ようやく夏も終わって散歩にはもってこいの季節、というわけで忙しくなるかと思いきや拍子抜けするほどヒマな毎日。こんなことならイベントとかいっぱいやるんだった・・・。お店の場合、ヒマだからといって店を放っぽってどこかに散歩に出てしまうわけにもゆかないのでなんとなんく「蛇の生殺し」といった感じ。悶々とした気分である。しかし「蛇の生殺し」って、ちょっと比喩としてコワすぎないか?あと、「弱り目に祟り目」とか。どんな「目」なんだ、いったい。ま、とにかく十一月、十二月はもっと忙しくなるとよいのだけど。

それはそうと、蒲焼さん太郎&酢だこさん太郎である。

このあいだ、ひょんなことからお店で「蒲焼さん太郎」のことが話題になったのだが、じつはぼくは「蒲焼さん太郎」を知らなかったのである。ところが、聞くひと聞くひとみんな「蒲焼さん太郎」を知っているばかりか、「蒲焼さん太郎を知らないひとがいるんですね」とかえって驚かれる始末。ぼくが子供時代をすごしたのは新興の団地だったせいで、そもそも身近に「駄菓子屋」というものがなかったのだった。

そこで、さっそくスタッフのひとりが「蒲焼さん太郎」を調達してきてくれたのはいいが、物珍しさも手伝って写真を撮っていたらべつのスタッフから「蒲焼さん太郎の写真を撮ってるひと、初めて見ました」と言われてしまった。

蒲焼さん太郎の「人気」ぶりがうらやましい、そんな十月のmoiなのでした。

よいビデオ屋の条件

2008.10.30|column

このごろ映画のことばかり書いている。突然どうしちゃったの?と怪訝に思っているひともいるだろう。じっさい、きょうもキノイグルーの有坂くんから「なにがあったんですか?しかもマカヴェイエフまで・・・」と絶句(?)されてしまった。

いや、べつになにがあったというわけではないのだけれど、ただ、吉祥寺でいいレンタルビデオ屋を見つけてしまった、というだけの話である。ところで、ぼくの考えるところのいいレンタルビデオ屋の条件というのは次のとおり。

その一、家と仕事場の最短経路に位置していること

基本、面倒くさがり屋なのでわざわざソフトを借りたり返したりするために遠回りするなんて考えられない。

その二、値段が安いこと

ちなみにぼくが通いつめているショップは七泊八日で二百九十円(火曜日はなんと百九十円!)。吉祥寺のツ○ヤなんて七泊八日で四百二十円、これじゃ気楽に借りられない。

その三、

そしてここが肝心なのだが

ビデオカセットがいっぱいあること

というのも、ぼくが観たい映画というのはDVD化されていなかったり、かつてDVD化されたもののすでに廃盤になって久しいといった作品がほとんどだからである。その点、ぼくが利用しているレンタルビデオ屋の品揃えときたら、もうこれはかなり「徳川埋蔵金」的なスゴさといっていい(まあ、たいがいのひとは共感しかねるだろうけれど)。おかげでここ最近は、返しにいっては借りる、返しにいってはまた借りる(しかも二本ずつ)というサイクルがすっかりできあがってしまった。

とはいえ、時間がないので一本を二日がかりで観ていたり、わずか十五インチのテレビモニターで観ているようではとてもじゃないが「映画、観てます」なんて大きな声では言えないのだけれど。

裸足で散歩

2008.10.31|cinema

こういう、60年代のアメリカで生まれた他愛もないラブコメディーが案外好きだったりする。むかしよく平日の昼間に12チャンネル(いまのテレビ東京のこと)でやっていたような、と言えばわかるひとにはわかるかもしれない。

弁護士で堅物のポールと無邪気で好奇心旺盛(←ちょっとウザい)なコリー。性格は対照的だが新婚ホヤホヤで仲むつまじいふたりだ(←かなりウザい)。新居はマンハッタンの東10丁目にあるアーパートメントの最上階。とここまでは申し分ないのだが、じつはエレベーターがなくひたすら階段を登らなければならないばかりか、水は漏れるわ天窓には穴があいているわとひどい物件。おまけに屋根裏には「東10丁目の青ひげ」と呼ばれる怪しげな紳士が暮らしていて、ふたりの部屋を「通り道」にする始末。それでもそんな状況を楽しんでしまえるコリーとなんとしても我慢ならないポール、当然というべきかやがて大喧嘩へと発展する。そこにコリーの母親、それに屋根裏の変人ベラスコ氏も絡んで話はますますややこしくなる一方だったが・・・というお話。

ニール・サイモンの、これはもともと戯曲だったものを映画化した作品で、パンチの効いたセリフの応酬だとか二組のカップルを対比させながらストーリーをハッピーエンドにもってゆくやり方などは、なるほど映画というよりは舞台っぽいのかもしれない。すぐ下着姿になってしまうジェーン・フォンダが『毎度お騒がせします』の中山美穂みたいだったり(わかるひとにはわかるはず)、コリーとポールの派手な口げんかが『男女7人夏物語』の大竹しのぶと明石家さんま風(わかるひとにはわかるはず)だったりするのだが、幼い恋人同士が幸福な家庭を築くために大人へと成長してゆく、じつは「ちょっとイイ話」なのである。ニール・ヘフティの手になる軽妙洒脱なラウンジジャズ・テイストの音楽も「大都会の片隅でくりひろげられる小鳥みたいな痴話げんか」のBGMにうってつけ。と思ったら、やっぱりちゃんとサントラがリイシューされてたりするんですね(バド・シャンクも参加しているそう。)。