あけましておめでとうございます

2006.1.1|info

新年あけましておめでとうございます。本年も、moiをどうぞよろしくお願いいたします!

元旦とはいえ、きょうも早起きです。点滴初め。近所の「鎮守様」で初詣でをすませた後、病院へ。点滴後は、やっぱりお正月気分も味わいたいということで「神田明神」でもお詣りしてきました。その後、実家へ顔を出し、ことしの干支なのだからと、「大の写真嫌い」の愛犬ショビン君をむりやりおさえこんで写真を撮ってきました。さて、写りのほうはどうでしょう?さらに、ことしの「目標」(?!)をいろいろ考えてみたり・・・、なんだか落ち着かない年末をすごしましたが、おかげで気づけばいつになくアクティヴな元旦になったかも。それもまたよし、ですよね。

2006年、みなさんともども、実り多きよい一年をすごしたいものです!

日々の点滴⑥

2006.1.2|health

点滴8日め。お正月の早朝に電車にのっているひとを観察すると、仕事にむかうひとにくわえて「受験生」の姿が目立つ。「受験生に『お正月』はない!○○予備校・新年特別講義」とかそんな感じなのだろう、みな一様に神妙なおももちで参考書などをひらいている。

「受験」というと、ぼくにはまったくといってよいほど「いい思い出」がない。いまにして思えば、「受験」とはイベントのようなものである。イベントにのれるか、のれないか、それがすべてである。そしていまだから言えるのだが、どんなイベントであれ、のっかっちゃったほうが楽しい。要は、ドラマ「ドラゴン桜」の世界である。お正月に予備校へ行くのだっておなじこと。イベントだ。「受験」にかぎらず、世の中を斜にかまえてばかり見ていたヘソ曲がりのぼくが「受験」で痛い思いをするのも当然といえば当然である。

そんなことをかんがえながら、お正月に予備校へとむかう「受験生」たちに心の中でエールを送ってみた。

あとちょっと、「受験」というイベントを(ウソでもいいから)楽しんで、ぜひ思い通りの「結果」を手に入れてください。「頑張れば、じぶんの力でなにかを手に入れたり変えたりすることができるかもしれない」という自信を手に入れることこそが、じつは志望校に入ることよりもずっと意味があることなのです。なぜかというと、やっぱり一度はそういう「自信」を味わっていないと、いざというとき「夢」を途中で投げ出しちゃったり、ハナっから無理とあきらめて努力すらしなくなってしまうと思うからです。いまは、「なんで正月の朝からこんなことしてるんだろ?」なんて考えているかもしれないけれど、生きていて、この先いろいろな「イベント」に遭遇するなかで、いましている経験は絶対に役立ちます。がんばって!

そしていうまでもなく、病院のベッドに横たわってぼんやり「点滴」の落ちる様子を眺めているぼくもまた、いわばちょっとした「イベント」の渦中にあるわけだけれど・・・。何事もポジティブにいかなきゃね。

日々の点滴⑦

2006.1.3|health

点滴もきょうで9日目、いちおう明日をもって「点滴による治療」は一段落ということになるのだが、残念ながらまだ「治った」という実感にはほど遠い。明日以降、医者と今後の治療方法やスケジュールについて相談してみないことにはまだ先の話をできないというのが現状・・・もどかしい。

以前はたらいていた渋谷の文化施設には、いわゆる「名器」とされるコンサート用のピアノが何台かあった。スタインウェイ、ベーゼンドルファー、YAMAHAなど、実際コンサートでどの楽器を選ぶかはアーティストの好みによるので、楽器が決まり、いよいよステージにピアノを運んだところで「調律」をおこなう。「調律」はもちろん、信用のおける「調律師」がおこなうわけだが、なかには専属の「調律師」を連れてくるアーティストもいたりする。コンサートを無事成功のうち終わらせるためには、日々の技術的な鍛練のみならず、楽器を万全の態勢にととのえるということにもまた神経を行き届かせる必要があるのだった。

では、「調律」というのは実際に弾くときになっておこなえばいいものなのかというと、そんなことはない。使っていないピアノもまた、けっこうこまめに「調律」をおこなう。ふだんピアノを格納している倉庫は、当然のことながら温度や湿度の影響を最小限にとどめられるようきっちり管理された空間である。それでもなお、気づかぬうちにピアノの音程は狂ってゆくということなのだろう。定期的に「調律」してやることは欠かせない。

さて、なんでこんなことを思い出したのかというと、いまは「自分を『調律』する時間」なのだという実感がぼくにあるからにほかならない。三年半の月日とともに知らず知らずのうち狂いが生じてしまった音程を、いま、ふたたび丹念かつ精確に「調律」し直しているところだ。うまく弾いてやろうという酔狂だけでよい演奏ができるとは限らない。いい教訓、だ。

みなさん、ちゃんと「調律」していますか?

日々の点滴⑧

2006.1.4|health

年末に突如見舞われた「突発性難聴」。その治療のためのステロイド剤の点滴投与もいよいよラスト、10日目になった。両腕の針の跡も都合11個(1個は失敗)、病人らしい、なかなか痛々しいルックスになっている。

そろそろ良い徴候がみたいところではあるのだが、むしろきのうの晩あたりからあまり調子がよくない。検査の結果、状態はほぼ横ばいで、前回とくらべると逆にすこし悪くなっている。こうなってくると、次なる上は、バレーボールのサインプレーのような名前をもつ「星状神経節ブロック」とか、あるいは「高圧酸素療法」といったまたべつの、あらたな治療に進まざるをえない。10日間におよぶ点滴が、けっきょく徒労に終わったのかと思うとなんとも切ないのだが。

こういうもやもやとした気分を晴らにはやっぱり「食欲」をみたすのが一番でしょうというワケで、ひとり点滴打ち上げを敢行(いえ、べつに理由がなくたって食べるんですけどね)。神田猿楽町にある韓国料理レストランの「石焼きピビンパ」(画像)。ぼくはふだんあまり韓国料理を食べる機会がないのでよくわからないのだが、なんでも韓国YMCA会館のダイニングということもあって「本場の味」がするらしい。感想は、思った以上にさっぱりとしていてヘルシーなおいしさ。アツアツのビビンパをかきこんで、なんか「ホッ」とした。あすも病院。

まずさにはつよいのだ

2006.1.5|health

「まずいです。ものすごく、まずいです」。そう医者は言うのだった。

一連の点滴治療が思ったほどの効果を示さなかったことをうけ、新たに登場したのがこの「ものすごくまずい水薬」である。なんでも、内耳のリンパに生じた腫れを抑制する効果のある薬だそうで、「メニエール病」の治療によくつかわれるらしい。で、そうした説明をしながらも、医者はなんども「まずい」、「飲みにくい」を連発するのであった。パソコンにむかってなにやらデータを入力しつつも、まるで独り言のようにポツリと、しかも真顔でつぶやくのだ。「まずいです」。さらに、水で薄めてもいいから、とまで言う。

ひとにそこまで「まずい」と連発させる薬。なんなんだ、それは。どんなに「まずい」んだ、おまえは。ハンパなまずさだったら承知せんぞ。と、なぜだか「まずさ」に対する期待のほうが高まってゆくのを感じるのだった。

はたして、それはまずかった。が、強がるつもりはないのだが、思ったほどにはまずくなかった。べつに薄めるでもなく原液のまま飲んでも、飲めないというほど飲みにくい代物ではない。そして気づいたのだ。

オレ、まずいものには慣れてるもん。

サルミアッキ。そう、サルミアッキのおかげだよ。フィンランドでおなじみの、あの世界最高峰の「まずさ」を誇るキャンデー「サルミアッキ」。仕事柄(?!)、好むと好まざるとにかかわらず(いや、好んだことはただの一度だってないのだが)日ごろから「あれ」を口にする機会が多かったおかげで、どうやらぼくの味覚は「まずさ」に対して強靱なものに鍛えられてしまったらしい。絶対そうとしか思えん。

まさか、こんなかたちで「サルミアッキ」に助けられるなんて考えもしなかった。いままで冷たくして本当にゴメンよ。・・・でも、やっぱりキミを愛すことはできません。

途中経過

2006.1.6|health

"お笑い芸人が京都でうまいものを食べまくる正月"も終わり、街はそろそろいつもの表情へと戻りつつありますが、moiは相変わらずのお休み中。きのうの段階では、病状は悪くはなっていないものの、良くもなっていないといったところで、営業再開のタイミングがなかなか立てづらいのが実情です。

この「突発性難聴」という病気の治療については、発症から一ヶ月が勝負といわれています。逆にいえば、一ヶ月を経過してしまうと回復の可能性がきわめて遠のいてしまう病気ということです。一方で、残念ながら「原因不明」の病気のため、有効な治療法がいまだ確立されていないという現実もあります。したがって、発症からの一ヶ月間に、効果が期待できる治療を可能な限り集中的におこなうことが重要となってくるのだそうです。

ぼくの場合、比較的効果があるといわれているステロイド剤の投与を、まず経口薬で、つぎに点滴によって続けたわけですが、残念ながら思ったほどの効果を上げることはできませんでした。そこで、次善の策として内耳のむくみを緩和する「ものすごくまずい水薬」の服用を試してみることになりました。一週間ほど続けてみて、もしそれで症状が緩和されてゆくようであれば、「しめた!」ということになります。万が一、この薬も効かないということになると、こんどは「高圧酸素療法」といったまたべつの治療法を試す必要がでてきます。けれどもこの「高圧酸素療法」は、毎日2 時間×10回ほどのセッションでおこなわれるため、営業再開がさらに見極めにくくなるという厳しい部分もあります。

べつに床に臥せっているというわけではないので無理をすれば営業できなくもないし、先が不透明な分じっとしていても仕方ないかなと思ったりもするものの、すべての音に対して敏感になっているため耳が疲れやすく、ちょっと酷使するとその後しばらく症状が悪化してしまうのでやはり慎重になってしまいます。

そんなわけで、お待ちいただいているみなさまには引き続きご迷惑をおかけしますが、営業再開の具体的な日程については、もうしばらく様子をみてから発表させていただきたいと思います。

なお、1/17~22まで開催の予定でしたイラストレーター糸乃(しの)さんの作品展につきましては、作家さんのご厚意により延期させていただくことになりました。楽しみにしていただいた方々、大変申し訳ありません。営業再開後、早々に実現の予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。

以上、引き続きよろしくお願いいたします。

すべてはおやつのために

2006.1.7|food & drink

なにかおやつが食べたくなって、土曜日の昼下がり散歩にでた。

自宅から西荻まで、ぶらぶらと歩いて20分あまり。最短コースではなく、あえて蛇行しながら思いつくままに歩く。土曜の午後の閑静な住宅街は人影もまばらで、耳にもやさしい。善福寺川では、たくさんのカモたちがピィーピィーと空気が抜けたようなのんきな鳴き声をあげながら遊んでいる姿を、しばし立ち止まって見入ってしまう。のどかだなぁ。

西荻は、ちいさなパン屋やお菓子屋がたくさんあっておやつを探すには事欠かない町である。その点、荻窪はあまりおもしろくない。けっきょく、朝食のパンを買おうとはいった「アンセン」というパン屋さんで「おやつ」(画像)もいっしょにゲットする。果たしてどんな名前のお菓子だったかうっかり忘れてしまったのだけれど、「生地の状態がいいので、本日一番のおすすめ」なんて書かれたら、そりゃあちょっと食べたくもなるってものでしょ?

そして、目的である「おやつ」を手に入れたなら、あとは家へと一直線。のんびり古本屋をひやかしているひまなんてないのだ。すべてはおやつのために、あるいは地球はおやつで廻っている。ふだんより時間の浪費に鷹揚な「土曜日の午後」だからこそ、こんなバカバカしいほどに豪華一点主義な散歩がふさわしい。

東京の地図

2006.1.8|column

いまさらながら、東京の地図を手に入れた。

原宿で髪を切って、騒々しい竹下通りをあるいて駅に戻るのも気が進まないので、散歩がてら「千駄ヶ谷」まであるくことにする。地図が手元になかったころ、千駄ヶ谷までは一度「外苑西通り」に出てからあるくのがふつうだった。そのルートしか知らなかったし、その程度の知識は地図がなくても長いこと東京に暮らしていればわかることだった。

あらためて地図をみると、いままでぼくはずいぶんと遠回りしていたようだ。クルマとちがって、どんな細い道でも厭わないのが「あるき」のいいところだ。それどころか、騒音や排気ガスを避けるのなら、むしろ幹線道路はできるだけ通らずに済ませたい。地図で最短ルートを確認してあるきだすと、ひかえめな休日の商店街、雑貨や洋服をあつかう小さなショップ、由緒がありげな神社や趣のある民家など、いままで出会ったことのなかった風景がひろがる。

けっきょく、30分くらいと目星をつけていた行程はじっさいにはほんの15分足らず。散歩にしてはあまりにも物足りなかったとはいえ、「地図」が手垢のついた「東京」を洗い直してくれたような気分で、その効用は十二分にあった。交通網が発達している東京では、あまり考えなくても目的地まで容易にたどりつくことができる。その意味で東京は、もっとも地図を必要としない都市といえるかもしれない。けれども「地図」をひらくことで、「便利さ」の裏で見逃されてきた生き生きとした表情の「東京」とぼくらは再会する。

「東京の地図」は、かえってこの街を見知らぬ顔に変えてしまうのだ。

ニュー・コーミヤのシナモンロール

2006.1.9|korvapuusti

ムリムリなネタづくりでこんな企画をスタートさせていたこと、うっかり忘れてました・・・。フィンランドのシナモンロール、korvapuustiに恋焦がれるあまり、日本でみかけたありとあらゆるシナモンロールを食べてみよう、というこのシリーズ、第二回目はこちらっ!荻窪ニュー・コーミヤのシナモンロールです。

パンやケーキも売ってますが、荻窪っ子のあいだでは「ソフトクリームの好味屋」として有名なお店です。で、こちらのシナモンロールなのですが、いわゆる「シナモンロール」のイメージとはずいぶんとかけはなれたルックスをしています。

「なんでも、外国に『シナモンロール』ってぇパンがあってな、こう、シナモンと砂糖の味のする生地がくるくるっとなっちまっててね・・・」といった誰かの話(もちろんその「誰か」もまた聞きなワケだが)を元に、職人が想像一発で作ってしまった、いわば「麒麟」のようなシナモンロールなのです(って、決めつけちゃまずいな)。

実際、ふつうのシナモンロールの場合、シナモンや砂糖が生地に練り混んであるわけですが、ここのシナモンロールの生地はプレーンなデニッシュ地になっています。そして表面にシナモンシュガーがふってあります。つまり「シナモンロール」というよりは、「シナモン風味のデニッシュ」といったほうがより正しいですね(ちなみに、これはこれでおいしいのです)。

ところでこの「シナモンロール」のお値段、なんと一個75円(!!)なんです。安いっ!庶民の町・荻窪の台所を支えるパン屋さん、これからもがんばってください。

慣用句

2006.1.10|health

「これはもしかして治るかも...」と淡い期待を抱いたのも束の間、また元の状態に戻ってしまった。「一進一退」に「一喜一憂」の日々である。と、ひとはこういうとき、とかく四字熟語で物事を表現しがちなのだった(ホントか?!)。

四字熟語というのは言うまでもなく「漢字四つからなる熟語」で、いわゆる慣用句である。そこで慣用句(慣用語)とはなにかというと、「一般に、特定の場面で習慣として使われていることば。きまり文句。」とある。つまり慣用句があてはまるような「特定の場面」を、ひとはこれまで少なからず経験してきたということである。だから、ひとたび慣用句を口にしさえすれば、ひとはじぶんの置かれた状況を相対化することができる。そしてなにより、それが慣用句の効能にほかならない。

たとえばぼくのように病気の症状に大きな進展がみられないとき、「いやぁ、『一進一退』でしてね」と言えば、なんとなく世の中のすべてのことはたいがいそんなふうにしか進捗しないものなのだから、まあ仕方もないなという気分になれるのである。つまり慣用句を口にするとき、そこには「ね、世の中ってそういうものでしょ?」という相手に同意を促すことばが隠れてセットになっているわけである。そしてこのとき、「一気呵成」だとか「順風満帆」といった相反する意味の慣用句の存在は無視することも肝心である。すべての物事は「一進一退」をくりかえし、すべてのひとは「一喜一憂」する、それ以外はありえないのだ。

けれども、たとえどんな状況にあるとしても、ひとはそこに一条の光を見たい、そう祈るいきものでもある。そしてその心性から、つぎのような新たな慣用句が生まれた。

三歩すすんで、ニ歩さがる(水前寺清子)

とにかく一歩前進すればよいのである。はたしてポジティブなのか、ネガティブなのか。いまのぼくにとっては、じゅうぶんポジティブにきこえる。

『カレワラ物語』がおもしろい

2006.1.11|book

休業中、何冊かの本を読んだ。この 『カレワラ物語』は、フィンランドでベストセラーになったキルスティ・マキネン著『フィンランドのこどもたちのための「カレワラ」』の邦訳である。さぞかし暇にしていることだろうと、みほこさんが送ってくださった。キートス!

ところで「カレワラ」とはなにか?というと、フィンランドの長編叙事詩で、19世紀にエリアス・レンロットが《再発見》したことで当時帝政ロシアの占領下にあったフィンランドの民族運動に火がつき、結果「独立」へとつながったという、フィンランドを知るうえではとてもとても重要なものである。まあ、日本でいえば『古事記』みたいなものだろうか。けれども、「民族叙事詩」というスタイルからしてたいへんとっつきにくく、気にはなるけれどとてもじゃないが読もうとは思わない、そういう微妙なポジションにあるのもたしか。それはまたフィンランドでもおなじようで、「カレワラ」のおいしいところだけを上手につまんで、こどもにもわかるよう読みやすく編集をほどこしたのがこの本、『カレワラ物語』なのである。

じっさい読んでみての感想はというと、おもしろいし、なんといっても笑える。たとえるなら、「まんが日本昔話」をより猥雑にした感じだろうか。なんというか、登場人物のキャラクターが強力すぎる。ヴァイナモインネンは「英雄」というよりほとんど「エロじじい」だし、「ポホヨラの娘」の母ロウヒをはじめ、母親はみんなじぶんの娘をダシにして私腹を肥やさんとたくらむ「強欲ばばあ」である。レンミンカイネンにいたっては、誰かに似てると思ったら「少女監禁事件」の小林容疑者だった・・・と、まあこんな調子である。なんて書いたらみほこさんに叱れそうだなぁ・・・ごめんなさい、こんな通俗的な読み方しかできなくって・・・。

で、思ったのだが、そもそも「カレワラ」というのはこういうひどく土着的で猥雑なエネルギーに満ちたものなのではないかということだ。冬の間つめたい雪に閉ざされて暮らす極北のひとびとの豊かな想像力によって、長い時間をかけて醸成されてきた《ワタシたちの物語》。それは、文字によって書き記す必要なんてない。なぜなら、つねに書き換えられたり、書き加えられたりすることで変容し成長しつづける《物語》だからであり、その「書き手」は共同体に属するすべてのひとなのである。極論するなら、レンロットがこの《物語》を採集し「カレワラ」としてまとめたことで、それは広くひとびとの知ることになったわけだが、同時にその豊かな広がりをもつ《物語》は死んでしまった、ともいえるかもしれない。

この『カレワラ物語』は、笑いも悲しみも、怒りも喜びも、そしてエロも内包するそんな《ワタシたちの物語》のグルーヴのようなものをとてもいきいきと伝えてくれる本である。テレビもラジオもインターネットもなかった時代、この極北の地に暮らすひとびとの心性が産み落とした《物語》に人間のたくましい生命の営みをみる思いだ。

前川國男 建築展

2006.1.12|music

きょうも病院。症状は相変わらず。発症からそろそろ20日、正直ここまで手こずるとは思わなかった。

きょうは友人のタナカ君が遊んでくれるというので、診察後待ち合わせて本郷三丁目へゆく。「本郷三丁目」へゆくのは、たぶん生まれて二回目くらい(これで、ぼくが東大卒ではないことがバレてしまった。いや、だれもそんなこと考えてもいないだろうけれど)。それにしても、予想外ににぎやかな街でびっくりした。

まずは、nonoさんおすすめのハンバーガーショップ「ファイアーハウス」で腹ごしらえ。「モッツァレラマッシュルームバーガー」という、舌がもつれそうな名前のやつを堪能させていただきました。うまかったです。その後、Iさんからよく話を聞かされていた輸入文房具のお店「スコス」さんをのぞいたりした後、本日のメインイベント『前川國男 建築展』をみるため東京駅へと移動。

ル・コルビュジェやアントニン・レーモンドといった世界的建築家のもとで学び、独立後は敗戦からの復興、高度経済成長、バブル前夜という時代に、公共建築を中心に大規模な建築作品を数多く遺した前川國男。アルヴァー・アールト同様、時代の要求と本人の建築家としての方向性とがうまく重なった、ある意味幸福な時代に生きた建築家といえるのではないだろうか。前川國男というと東京文化会館や都美術館などつい大規模な建築を思い出してしまうのだが、阿佐ヶ谷住宅のテラスハウスなど、ちいさな建築も手がけていたというのは意外だった。

意外といえば、展示物のなかに「前川國男の愛聴盤」ということでアナログレコードが数枚あったのだが、ちょっと前に流行ったミュージックバトン前川國男編みたいでなかなか興味深かったのでメモしてきた。

ジョン・コルトレーン『BRUE TRAIN』

ビートルズ『The White Album』

ジャック・ルーシェ・トリオ『PLAY BACH』

ジャック・ルーシェなんかはわかるような気がするのだけど、コルトレーンやビートルズ(しかも「ホワイトアルバム」!!)は・・・。さらに、

ヴェルディ 歌劇『アイーダ』

ベルク 歌劇『ヴォツェック』

かたや世紀のスペクタクル・オペラ、かたや無調性の不条理ドラマと、まったく対照的なふたつのオペラだが、どちらの作品をも上演できるような劇場の設計を夢想していたのだろうか?また、ちょっと異様なのは「レクイエム」が4枚(3作品)もあること。

モーツァルト 『レクイエム』 アーノンクール/ウィーン・コンツェルトゥス・ムジクス

ベルリオーズ 『レクイエム』 ベルティーニ/ケルン放送SO

ヴェルディ 『レクイエム』 バーンスタイン/ロンドンSO

ヴェルディ 『レクイエム』 アバド/ミラノ・スカラ座O

モーツァルトはおそらく最晩年に聴いていたものだろう。フランス物では有名なフォーレではなく、ベルリオーズというところがシブい。ヴェルディはよほど気に入っていたのだろうか。演奏も、濃厚な「とんこつ」とあっさりした「しょうゆ」という感じでマニアックなセレクトである。

「愛聴盤」といっても、誰かがなんらかの意図をもって選んでいるわけだからこれをもってどうとは言えないわけだが、こういうのは他人の家の冷蔵庫をのぞくような愉しみがあったりするものだ。その反面、勝手に選んでおいて「愛聴盤」なんていわれたらさぞかし迷惑だろうなぁ、とも思うのだった。たとえば、若気の至りで買ってしまった「長渕剛」とか・・・。こういう不測の事態を避けるためにも、これから「偉くなる予定」のひとにはぜひ、「愛聴盤」にはわかりやすい目印をつけておくことをおすすめしたい。

その後ちょっとコーヒーでもということで、有楽町へ移動。「前川國男展」の余韻を味わうべく、有楽町ビルヂングの喫茶「ストーン」へ。BGMは、ビル・エヴァンスの『ワルツ・フォー・デビー』。まいった!40年前にタイムスリップした気分。

Hyperbaric Oxygen Chamber

2006.1.13|health

病院の地下にある「高気圧酸素治療室」というところで、「高気圧酸素治療」についての説明を受ける。

その部屋には「潜水艦」のようなタンクが設置されていて、治療といっても、そのタンクに2時間程度入っているだけ・・・とはいえ、水深10mに相当する2気圧の圧力がかかった状態で2時間ガマンしなければならないのだから、けっして楽な治療とはいえない。じっさい、少ないながらも中耳炎や、場合によっては肺気胸や鼓膜が破れるといった副作用が生じることもあるらしい。それに、この治療をおこなうとなると毎日2時間×5日間を1セッションとして、最低2セッション(=計10回)は続けないと意味がないとのこと。つまり、さらに2週間、営業の再開が先送りになるということになってくる。もちろん、これで治るというのであればすぐにでもはじめるところだが、ネットなどで経験者の話をよむかぎり、結果についてはかなり個人差があるらしい。悩むところだ。

イチかバチかという意味では、鍼による治療をやってみようと思っている。西洋医学でダメなら、東洋医学。中国四千年の歴史の登場である。じっさい、自律神経の病気には鍼がいいらしい、という話もある。それでダメなら、あとはもう阿弥陀様しかないでしょう。

ところで、説明を受けるためロビーで待っていると、やけに色黒のおねえさんたちの姿が目立つ。それもそのはずで、このタンクは減圧症(いわゆる潜水病?)にかかったダイバーの治療にも使われるのだそうだ。ちなみに、その筋の人々はこのタンクのことを「チャンバー」と呼ぶ。ひとつ発見。

リハビリ!?

2006.1.14|health

きょうは耳の加減がよくない。「突難」とつきあいはじめて20日あまり、最近すこしわかってきたのだが、ブーンという低周波の耳鳴りが始終鳴りつづけているときのほうが、かえって調子はよいのだった。耳鳴りがあまりないように感じられるときは、じつは低い音も高い音も全般に聴こえにくくなっているときで、こういう日はいろいろな音を耳にすればするほど「音割れ」や「響き」といった症状がひどくなってゆく。きょうはそういう状態だ。

とはいえ、再開にむけたリハビリ(?!)的意味あいもかねて、週末の「フィンランド語クラス」だけはきょうから再開した。きょうのように調子がよくないとやはり疲れやすいのだが、長い目でつきあってゆかないといけないのだとすると、ある程度慣れる必要もあるし、限界といったものも知っておく必要がある。

まったく、予想以上に手ごわい病気である。気をつけようがないとはいえ、ホント、気をつけてください。

「ミュゼ浜口陽三」へゆく

2006.1.15|art & design

きのうにひきかえ、きょうは天気もおだやかだし耳の調子もわりかしよいので、「フィンランド語クラス」を終えたあと、水天宮前にある美術館「ミュゼ浜口陽三」へゆく。以前からいちど行きたいとは思っていたものの、休館日と店の定休日が重なっていてなかなか実現しなかったのだ。病気のおかげでようやく実現したというのも皮肉な話ではあるけれど、美術館のような静かな空間はさながら「騒音にみちた都会のオアシス」のようで、いまのぼくにとってはホッとできる場所なのだった。

浜口陽三は、「カラーメゾチント」という《技法》を開拓したことでしられる世界的な版画家である。画商であるウチの奥さんの説明によると、「カラーメゾチント」というのは、「銅版画(エッチング)」のヴァリエーションである「メゾチント(「マニエール・ノワール」ともいわれる)」をもとに、4つの版を刷りあわせることでカラーによる表現をもたらした独創的な技法、である。

浜口の作品のなかでは、「さくらんぼ」や「毛糸玉」、「てんとう虫」といった静物は深々とした「黒」を背景にぽっかり浮んでいる。それはまるで夜空に浮ぶ満月のようである。いっぽうで、そこになにかしらの「孤独」のようなものが漂っているとしたら、それはおそらく「さくらんぼ」や「毛糸玉」、「てんとう虫」といったモチーフのどれもが、他者とのかかわりを一切もっていないからにちがいない。浜口陽三の「黒」は、その意味であたかも「ブラックホール」のようでもある。

さらに、精妙かつ高度な技術に裏打ちされたそのストイックな作品の数々をみるにつけ、受け継がれない《技法》という「孤独」にも思わざるをえないのだ。「技法」というのほんらい、それが確立されることで広く共有されるものなのではないだろうか。浜口陽三に、弟子あるいはその継承者にあたるひとが存在したのかどうか、ぼくはしらない。けれども、かれのきわめて緻密で濃密な作品をみるかぎり、それは浜口だけに可能な「技術」であって、共有されるべき「技法」ではないという気がしてならない。浜口そのひともまた、「さくらんぼ」や「毛糸玉」、「てんとう虫」と同様、ブラックホールのなかの孤独な創作者だったのかもしれない。

その後、散歩がてら人形町まで足をのばすも、日曜日のそこは賑わってこそいるものの、お目当ての店はことごとくお休み、お目当ての品物はことごとく売り切れといったありさまで、はじめて訪ねた人形町はまさにフラれっぱなしで散々なのだった。

日々の鍼灸①

2006.1.16|health

はじめて体験フェア、継続中です。きょうは生まれてはじめて「鍼灸」というものに挑戦してきました。いわゆる「ハリ」です、中国四千年の神秘なわけです。発症以降おこなっている病院での治療がいまのところあまり改善に結びついてはいないようなので、きょうからしばらく、ネットでみつけた「突発性難聴」の治療に実績のある新橋の鍼灸院に通ってみることにしました。

生まれてはじめての「鍼」ということでかなりドキドキしたのですが、カウンセリングの後、肩や背中のマッサージ、つぎに首、耳の周辺のマッサージ、そして最後に難聴になっている耳(ぼくの場合は右耳)の周辺に鍼を打っていきます。今回ははじめてということもあり鍼はすぐ抜いてしまいましたが、これからは様子をみながら5分、10分と「置き鍼」をしてゆくそうです。院長先生によると、ぼくぐらいの度合いの難聴の場合、発症から3週間以内に治療を開始したひとについては全員完治しているそうです。ぼくの場合すでに4週間ほどになりますのでリスクはあるものの、まだまだじゅうぶん完治する可能性はあるという話でした。病気になる前から肩や背中のこりや血行の悪さには悩まされてきましたし、いままで経験したことのないことを経験してみる、というのも、場合によってはひとつの突破口になるかもという気持ちで今回「鍼灸」を取り入れてみることにしたのですが、はたして今後どのように推移してゆくのか、いまはすこし楽しみでもあります。

帰り際に、この鍼灸院でまとめた「突発性難聴」の治療経験をまとめたパンフレットを数冊手渡されたのですが、これがとてもていねいにまとめられていて突難治療にかんする情報源として参考になりました。実際、スタッフの方もこれまでの経緯や症状について熱心に耳を傾けてくださるので、こうして吸い上げられた情報がパンフレットとしてまとめられ、ぼくら患者にフィードバックされているということなのだと思います。ネットなどもそうなのですが、経緯や症状を他人に聞いてもらう、あるいは患者どうしで情報を共有するということは、こうしたストレス性の病気の治療ではとても大切なことのように思います。それだけで、肩の荷がちょっとおりたような感覚になれるからです。耳鼻科での治療はどちらかというと「受け身の治療」で、いわれるままに点滴をし、薬をのむといった感じだったので、その治療の前段階でのアプローチの仕方がまったく対照的だっただけにちがいがとても印象に残りました。

ちなみに画像は、帰りがけにみつけた「香川・愛媛せとうち旬彩館」で購入した「六時屋タルト」。愛媛銘菓のタルトというと、まずなんといっても「一六タルト」を思い出すわけですが、なんでも県内ではこちらのほうがメジャーだとか。京都の生八ツ橋における「聖護院」と「おたべ」みたいなものでしょうか?味は、一六タルトにくらべ、すべてにおいて「控えめ」で「あっさり」している感じでした。おみやげとしてのインパクトをかんがえると「一六タルト」でしょうが、自宅でお茶のアテとしてたべるなら「六時屋」、そんなところでしょうか。それにしても、いま東京のあちらこちらでみかける地方物産館、ふらりと入ってしまうとついつい余計なものまで買い込んでしまいそうになるのでかなりデンジャラスです。

日々の鍼灸②

2006.1.17|health

鍼灸2日め。置き鍼はとりあえず5分、鍼の本数はきのうより増えていた(と思う)。

「突発性難聴」という病気は、片側の耳の聴力が突然落ちてしまうという病気である。体力的にはじゅうぶんなのに、耳の調子はなかなかよくならない。これが、この病気のジレンマといえるかもしれない。はじめのうちは、多少耳が聞こえにくいくらいすこし我慢すればなんとかなるさ、と思っていた。じっさい、聴力の低下だけだったらなんとか生活してゆくことはできるだろう。耳鳴りだって、うっとうしいにはちがいないが、だんだんと慣れてくるのかもしれない。

では、なにがいちばんツラいのかというと、それは

音割れと響き

である。ただこればかりは、じっさいに体験したひとにしかわからないと思う。日常のありとあらゆる音が、壊れたスピーカーを通して聞かされているかのように歪んで聞こえるのだ。ひどいときには、音で気が狂いそうになる。静かなフィンランドが心から恋しくなるのはこういうときだ。

moiのお客様で、5年ほど前に「突発性難聴」を患ったというSさんは、メールのなかでこんなふうに書かれている:

街にあふれる音音音・・・トラック、バイクはもとより、店内BGM、電車のアナウンス・・・さらに、音の洪水の中でヘッドフォンから音流してる!!!!「狂っているな、この世界は」と本気で思いましたよ(笑)

まさに!もし、かの谷崎潤一郎がいま生きていたら、『陰翳礼讃』の続編としてこんなエッセイを著したはずである。『静寂礼讃』。

とにもかくにも、いまの東京では「静かな暮し」は無理だと思う。「耳」を悪くしてはじめて気づいたのだが、ぼくらの「耳」はいまや、刺激物を摂りすぎて「味蕾」の死んでしまった舌のようなものだと思う。

「味」や「光」や「音」を享受する権利がぼくらにはある。「味」も「光」も「音」も、ぼくらはもっと大切にしなければならない。五感で受け取る情報は、ほんらい生き物が生きてゆく上でとても重要な意味合いをもつものであったはずである。五感が鈍るということは、つまり生き物にとって死を意味する。だから都会に暮らすひとは、すくなくとも一年に一度くらい、五感をフラットな状態に戻すため静かな場所で時間をすごす、そうした機会をつくるべきだとつくづく思う。いっぱいあることが豊かさである、そういう考え方はそろそろ卒業してもいい頃合なのではないだろうか。

きょうというひ

2006.1.18|book

年末に、お客様のMさんが一冊の本を送ってくださった。荒井良二さんの絵本『きょうというひ』である。

この絵本のことはしらなかったが、著者である荒井良二というひとが2005年の「アストリッド・リンドグレン記念文学賞」を受賞したということはニュースで聞き、しっていたし、それゆえ興味も抱いていた。そして、はじめてこの絵本をひらいてみたとき、不思議とある画家のことを思い出した。松本竣介である。

松本竣介の絵と、この『きょうというひ』での荒井良二の絵とを結びつけるもの-それは、どちらも無音の世界が描かれているということではないだろうか。13歳のとき病気により聴力を失った竣介が描く絵は、前に立つたびその無音の世界にひきこまれそうになる不思議な引力をもった絵画だ。かれはたぶん、音のない世界を生き、そこで絵を描いているのである。それに対して、荒井良二というひとはこの絵本で、音を必要としない世界を描きたかったのではないか。うまく言えないけれど。音を必要としない世界とはつまり、いのりの世界である。静かに目をとじて、ゆっくりと手をあわせる。もっとも自然で、もっとも敬けんな「いのり」にあって、「音」は無用だ。その「いのり」がピュアであることを守るため、消しゴムで「音」を消しとっていったのがこの『きょうというひ』なのではないだろうか。

きょうというひの ちいさな いのりが

きえないように、きえないように...

きょうというひが音もなく降りつもってゆく。

日々の鍼灸③

2006.1.19|health

きのう、きょうと10分間の「置き鍼」をする。鍼を打たれる瞬間、ゾクゾクっと鳥肌が立つのでてっきりよく効いているのかと思いきや、べつにそういうわけでなく、たんに緊張して身構えているせいらしい。なーんだ、がっかり。

さて、いままで、とりたてて「鍼灸」とか「漢方」といった東洋医学に関心を抱くこともなかったのだが、ただ毎日ぼーっと鍼を打たれているだけというのも癪な話なので、とりあえず「鍼灸」について書かれた本などよんでみようと思ったのだった。

○松田博公『鍼灸の挑戦-自然治癒力を生かす-』(岩波新書)

よく、「鍼灸上級者」のひとはこんなことを言う。「鍼灸には、けっこう『相性』があるからね」。それをてっきり、ぼくは鍼灸師の先生との人間的な相性のことかとばかり思っていたのだが、どうもそういう話ではないらしい。

まえがきで、この本の著者は日本の鍼灸界の現状を「スタンダードなき、百花繚乱である」と指摘する。ひとくちに「鍼灸」といっても、その手法や考え方、得異分野はさまざまである。ところが、「無数の流派、会派に分かれ、相互に矛盾する理論とわざを展開」している鍼灸界の現状を、患者はもちろんのこと、そこに身を置いている人間ですら「総体として把握できていない」というのだ。

となると、こうした現状のなかで患者が自身のニーズにもっともふさわしい鍼灸師をみつけるというのは至難の技であり、その試行錯誤がときに「相性」という表現になって会話に登場してくるのではないだろうか。

ぼくは縁あってたまたまこの本と出会ったわけだが、どういう流派、会派が、どういう考え方にのっとって、どういう治療をおこなっているのかについて、現場の鍼灸師たちの言葉とともに簡潔にまとめられたこの本は、これから鍼灸をはじめようというひとにとって「相性のいい」鍼灸師と出会う、あるいは近道になるかもしれない。

ちょっとブレイク

2006.1.20|column

いやあ、なんだかスゴいことになってますね、「ライブドア」問題。

事件の中身はさておくとして、ついつい覗いちゃったのですよホリエモン・ブログ。そうしたら、なんと19日の記事にたいするコメント数が、4863!!!ですよ。こわくてクリックできないよと思いつつ、ついつい「コメント欄」をクリックしてしまったところ案の定激重で、あわててescキーを連打してしまいました。

よくもわるくも世間から注目される、きっとそういう星の下に生まれたひとなのでしょうね。

片手にお灸 首には置き鍼

2006.1.22|health

そのむかし、♪片手にピストル 心に花束~という歌い出しのヒット曲がありましたが(35歳以上限定)、こちらはというと、鍼灸院が日曜日でお休みのためこんなことになっちゃってます。♪片手にお灸 首には置き鍼~(35歳以上の方は節をつけて歌っていただいても結構です)。ったく、ジジくさいったらありゃしない。

北欧デザインを知る

2006.1.23|book

ひどい頭痛で一日ふせっていたので、ネタがない。そこで、いま読んでいる北欧関連の本を紹介してお茶を濁しておこう。雑誌などで、北欧デザインにかんするコラムを精力的に発表されているライター渡部千春さんの新著『北欧デザインを知る~ムーミンとモダニズム』(NHK生活人新書)である。

ところで現在の「北欧ブーム」というのは、じつはかなりの程度「北欧デザイン・ブーム」なのであって、それも巷の「かわいい雑貨・インテリアブーム」とリンクしているというのは一目瞭然である。そしてそれがもうちょっと深化すると、「ていねいに暮らす」といったポスト「清貧の時代」的なスローガンにまで「昇華」(?!)されることになるのだが、まあ、それはそれとして、こうした背景をもった現在の「北欧ブーム」が紹介されるとき、その紹介のされ方がヴィジュアル中心になってしまうのはいたしかたないとはいえ、どうしても「浅い感じ」がしてしまうのはちょっと残念なことである。

「北欧デザイン」について語ることは、それらが生まれた《背景》について語ることである。渡部さんはこの本で、「新書」という制約のなかで最大限、その「軸」がブレないことに細心の注意を払っているように感じる。もうひとつ、この本からは「日本人」である筆者の「北欧デザイン」(つまり、それらを生んだ「背景」)に対する驚きや感動、リスペクトといった感情が、とてもフレッシュに伝わってくる。だから、「北欧デザイン」に愛着を抱いているひとにとっては安心して読めるし、また共感もできるのだ。

この本は、ヴィジュアル中心の「北欧ブーム」にはなんとなく飽きたというひとにこそうってつけの一冊だと思う。

猪八戒、じゃなくて

2006.1.24|column

あみだくじのように歩くのだ。角があったら曲がる。つぎの角でも、また曲がる。だいたいそのつど適当に曲がるので、場合によっては目的地からどんどん遠ざかっていたりもするのだが、そうしたらこんどは逆に曲がってゆけばいいだけの話である。こんな具合に歩いていると、たいていひとつやふたつ思わぬ《発見》があって、それが面白くてしかたがないのだ。

新橋へ鍼を打ちにゆくときは、いつも銀座まで出て、そこから歩いてゆく。片道15分ちょっと。道筋はいろいろあるのだが、「最短コース」の途中で思いがけずみつけたのがこのブタのレリーフ(画像)。じつは、このレリーフの存在はむかしから知っていたのだが、こんなところで生き延びていたとは意外だった。

これは、いまから20年くらい前までこの場所にあった「大阪ビル」(現「ダイビル」)の壁面を飾っていたレリーフである。1927年に竣工されたビルで、大学のころ買った本にはたしか「日比谷の三信ビルとならぶ国内ではめずらしいアール・ヌーヴォー様式の建物」と紹介されていたような記憶がある。残念なことに、「大阪ビル」はぼくが高校生のころすでに解体されてしまったので、現存していたときの姿については思い出すことができない。ただ、そのユーモラスというよりは、むしろ無気味なレリーフのことだけは本で目にして以来ずっと記憶に残っていたのだった。

そんなわけで、ぼくにとっては思わずニヤリとしてしまう「出会い」だったのだが、そんなルーツのことなどなにも知らない近隣のOLのおねえさまがたの目には、あまりに唐突かつグロテスクなこの「ブタさん」、はたしてどんなふうに映っているのやら、そのことを思うとどうにも不憫でならないのである。

日々の鍼灸④

2006.1.25|health

鍼の帰り道の丸の内線で、落とし物をみつけた。空席になった向かいのシートに転がったそれは、よくみると会社の制服などにつけるネームプレートのようだった。どうやら前に座っていた客のものらしいが、あいにくぼくはずっと本を読んでいたので、それが男性だったか女性だったかすらもおぼえていない。とりあえず終点の「荻窪」で駅員に手渡そうとそれ拾いあげてみたところ、それは「三○東京U○J銀行」(「じゅげむじゅげむ」かお前は)の「タナカさん」のネームプレートなのだった。

たしか、以前ぼくがはたらいていた会社では、「ネームプレート」の紛失は「罰金&始末書」だったような気がする。もちろんくわえて、再発行にあたっては総務のひとからみっちりお灸をすえられる。なので、ネームプレートをなくしましたというのは、かなりプレッシャーのかかる事態といえる。うっかりそれをトイレに流してしまった同僚の女の子は青くなっていたし、べつの同僚などは紛失したことをなんとかごまかそうと、その場しのぎで、ぼくから借りたネームプレートをつけてそしらぬ顔で仕事をしたりしていた(それでなんとかなっていたのだから、まあ会社も会社である)。

ぼくがはたらいていたユルい会社ですらそうなのだから、「銀行」などというおカタい業種にあってはとてもじゃないがこんな程度では済まされないだろう。始末書&罰金はあたりまえ、丸坊主くらいは覚悟しなきゃならないのではないか。時すでに遅しかもしれないが、「タナカさん」、もしこのブログをみていたら「東京メトロ」までお問い合わせを。

日々の鍼灸⑤

2006.1.26|health

鍼や病院での診察のあとは、どこかでコーヒーを一杯のみたくなる。できればおいしいコーヒーを。それは、いまじぶんが置かれている状況を一杯のコーヒーで「リセット」したいから、にちがいない。そして事実、一杯のコーヒーにはそういう「力」がある。帰りにコーヒーをのんだ日とそうでない日とでは、その後の気分になにかおおきな隔たりがあるように感じられるからだ。

じつは、そんなこともあるのだろうなということは、日々のしごとのなかでも感じてはいた。moiの近所にはわりと大きな病院があるので、通院されている方やご家族が入院されている方、またときには入院中の患者さんらがたずねてくださる。そしてそんな方々のことばや表情から、いまここで一杯のコーヒーをのむ「理由」を汲みとることはむずかしいことではない。そうして気がつけば、いまぼくは逆の立場からそれを「反証」しているわけだ。

残念なことに、いまぼくが鍼に通っている「新橋」にはここぞという喫茶店がみあたらない。そこで、てくてく「銀座」まであるくのだ。わざわざ気分を「リセット」するために。銀座でいちばん落ち着くのは、やっぱりカフェーパウリスタ。ここには京都のイノダコーヒに通じる「空気」がある。いつだれが訪れても自然体で迎え入れてくれるような、「老舗」ならではの鷹揚さとでもいおうか。moiをつくるとき、こういう「空気」が感じられる店になればとかんがえていたのだが、実際やってみるとやはりこういう「空気」は「時間」がつくるものであって、一朝一夕につくれるようなものではないと気づいた。あたりまえの話だ。

いろいろなことに気づいたり気づかされたりと、そんな毎日である。

ククーシュカ~ラップランドの妖精

2006.1.27|cinema

この春、2本のフィンランドを舞台とした映画が公開されます。ひとつは、以前このブログでもご紹介した荻上直子監督の『かもめ食堂』、そしてもうひとつが、ロシア映画『ククーシュカ~ラップランドの妖精』です。どちらもフィンランドを舞台としていながらも、ともに「外国映画」というところが不思議です。

この『ククーシュカ~ラップランドの妖精』は、すこし重いテーマをもった作品です。舞台は第二次世界大戦さなかの、フィンランドの北極圏ラップランド。この地で暮らすサ-メ人の女アンニと、彼女の家に逃げ込んだふたりの負傷兵-ソビエト兵イワンとフィンランド兵ヴェイコ-による言葉の通じない三人の奇妙な共同生活(サーメ語/フィンランド語/ロシア語)が描かれています。

もちろんいうまでもなく、当時ソビエトとフィンランドとは敵対関係にありました。フィンランドは隣国ソビエトの侵攻を食い止めるべく、やむなくドイツ軍に加担していたのです(結果フィンランドは「敗戦国」となる)。そして、ソビエトvsドイツ/フィンランドの戦闘の最前線こそが、この映画の舞台ともなっているサ-メ人たちが代々暮らしてきた土地「ラップランド」だったわけです。表面上は、ソビエトとドイツ/フィンランドとの闘いという様相を呈しているものの、サ-メ人にとっては自分たちの土地を彼らが奪い合っている、そんなふうにもみえたかもしれません。こんな彼らが、ひょんなことからひとつ屋根の下、言葉さえも通じない状況のなか暮らすことになるというストーリー、なんともアイロニカルで、かつ寓話的です。

ぼく自身、この作品を観たわけではないのでなにも語れないのですが、歴史をふりかえる限り、この戦争で得をした人間はだれもいない(辛くも戦争賠償金を手に入れたソ連でさえも)ように思われ、この作品を通して監督が伝えたかったこともまさにそのあたりにあるのではないかと推測しています。

余談ですが、ラップランドの州都ロヴァニエミは、皮肉なことに、戦争末期フィンランドにとって味方であったはずのドイツ軍の手によって焼き払われます。いわゆる「焦土作戦」というやつです。けっきょく、フィンランドはじぶんの国からドイツ軍を撤退させるため、ドイツ軍との戦いも強いられてしまいます。そのためラップランドでは、ソ連軍以上にドイツ軍を嫌う人々も多いそうです。この映画を観るにあたっては、こんなページなども参考にしてそんな歴史的背景をすこし頭にいれておくと、より深く理解できるかもしれません。

※以上、情報提供はみほこさんでした。いつもながらキートスです。

日々の鍼灸⑥

2006.1.28|health

午前中、フィンランド語教室のために店をあける。

ポストをのぞくと広告や請求書(汗)にまじって、お客様からのあたたかいメッセージが添えられたポストカードなど・・・ありがとうございます!また、通りがかりのご近所の方なども何人か声を掛けてくださりうれしい限り(よかった・・・まだ忘れられてなくて)。さらにきょうは、ユッシさん(「オーロラ写真」なごめます)が差し入れを持ってきてくださったり、moiのウェブサイトを制作してくださったデザイナーのえつろさんが顔を出してくださったりと、みなさんからたくさんの「力」をわけていただいた一日。そして午後は、鍼。

店をお休みして一ヶ月、けっして辛い思いばかりではないのは、こうして日々みなさんのあたたかい気持ちに接しさせていただいているせいにちがいない。「有り難い」という美しい日本語を、なんどもなんども心のなかで噛み締めています。

Pen Station Cafe

2006.1.29|cafe

銀座あたりでお茶をしようと思うと、なんか落ち着かなかったり値段が高かったりで意外に苦労したりする。だったらいっそのこと京橋まで歩いて、「Pen Station Cafe」へゆくのが正解。

ペン・ステーションという名前がしめすとおり、ここは筆記用具でおなじみの「パイロット」が運営するカフェで、2階にはミュージアムもある。企業がアンテナショップとして、あるいは眠っているスペースの有効活用として、こうしたカフェを運営するというケースはけっしてめずらしい話ではないけれど、そういったことを抜きにして純粋に「カフェ」としてみても、ここはかなりイイ線いっていると思う。いや、むしろこの立地で、この値段で、このレイアウトで・・・ふつうだったらとてもじゃないけれど経営として成り立たないだろう。そこはなんといっても「企業系カフェ」の強みである。

じつはたいした期待もせず「カフェオレ」を頼んだのだが、これが思いのほかおいしく新鮮な驚きだったので、いまこうしてブログでおすすめしている次第。お昼ごはんに、銀座でおいしいビーフシチューを食べてしまったあとだったのでドリンクしかオーダーできなかったのだが、陳列されていた「ヨーロピアンシナモンロール」が気になってしかたない。

ちなみにここ、「京橋」という土地柄、平日の昼間はほとんど「ルノアール」のようである。

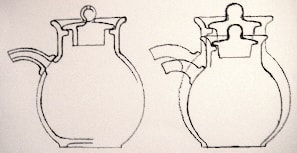

森正洋展@無印良品

2006.1.30|art & design

フィンランドデザインの「良心」がカイ・フランクなら、さしずめ日本デザインの「良心」はこのひと、森正洋ではないだろうか。

いま開催中の「無印良品の器 森正洋展」を、たまたま足をはこんだ有楽町の無印良品で観て、あらためてそんなふうにかんがえた。ふたりのデザイナーの共通項はアノニマス、つまり「匿名性のデザイン」ということにある。かれらがつくりだす製品がめざすのは、それが当たり前のようにひとびとの暮しのなかに存在し、使われること。たとえばカイ・フランクの「テーマ(Teema)」が、森正洋の「しょうゆさし」がそうであるように。

あくまでも使いやすく、コストパフォーマンスがよく、しかも飽きがこない、生活になじむデザイン。

森正洋が「無印良品」のためにデザインしたボーンチャイナのティーポットをみて、ああきれいなデザインだなあ、と感じた。「暮らし」という文脈のなかで「きれい」であるということは、つまりそれが「理にかなったうつくしさ」を持ち備えているということ。みた目のクールさやユニークさとは無関係なのだ。ポットの中で茶葉はきれいにジャンピングするか。冷めにくいか。取っ手の持ちやすさはどうか。お茶を注ぐとき、勢いよくですぎたり、逆にでにくいことはないか。液だれしないか・・・。このポットの曲線は、こうしたことを考え抜いたすえに生み出された曲線だとわかる。

なんでもカイ・フランクは来日した際、森正洋をたずねてわざわざ「白山陶器」のアトリエまで赴いたのだとか・・・思わずニヤリとさせられるエピソードである。いつか日本とフィンランドで、「カイ・フランクと森正洋 展」なんていう企画が実現されないものだろうか。