バター目玉パン

2019.6.3|korvapuusti

日曜日、道行く人影もまばらになった夕刻遅く、ふーっとひと息ついていたところに外出帰りのスタッフが差し入れを届けに立ち寄ってくれた。

フィンランドのレシピのパン。ヴォイシルマプッラ(Voisilmäpulla)という。ヴォイはフィンランド語で「バター」を、そしてシルマは「目」を意味する、つまり直訳すると「バター目玉パン」だ。まあるいパンの真ん中で、甘い澄ましバターの「目玉」がギョロっと睨みをきかせている。この「目玉」には、さらにオレンジのジャムがソロっとのっているのだが、これは拵えたフィンランドの家庭料理研究家西尾ひろ子さんのオリジナル。

ちなみにプッラとは、フィンランドではいわゆる「菓子パン」全般をさして言われる。そして、プッラの生地には一緒にカルダモンというスパイスが練りこまれているのがふつうだ。つまり、ヴォイシルマプッラとは、カルダモンの爽やかな香りと生地に染み込んだバターの風味を楽しむだけのシンプルなおやつパンといえる。デンマークのペストリーのように、手の込んだケーキのような菓子パンはもちろん好きだが、こうしたフィンランドの家庭の食卓に並ぶ素朴な菓子パンも悪くない。なんといってもホッとするのだ。腕ききの職人がつくり出すおいしさと同じように、近しいひとの手から生み出されるおいしさというのも、またあるのだろう。

ところで、フィンランドの菓子パンには、たとえばラスキアイスプッラとかヨウルプッラといったように復活祭やクリスマスなど年中行事にちなんだネーミングのものが少なくないが、なかには「バター目玉パン」のように見た目に由来する名前のパンもあり、とりわけユニークなものといえばなんといってもコルヴァプースティだろう。

コルヴァプースティはいわゆる「シナモンロール」のことなのだが、その名前を直訳すると「ビンタされた耳」になる。実物を見れば一目瞭然、それはその独特の巻き方による形状に由来する。たしかに、それは耳が潰れたように見えなくもない。むかし知り合いのフィンランド人から「コルヴァプースティの意味知ってる?」と尋ねられ、「知らない」と答えたところビンタする真似をされたことがあったのだが、いまにして思えば、そこですかさず「手袋を反対から言ってみて」と日本語で応酬すべきであった。小学生レベル。

そういえば、たしか家にあった『ムーミンママのお料理の本』のシナモンロールの項目には、特に説明もなく、ただ「往復ビンタ」と書かれていたような記憶がある。「ビンタされた耳」が、どういうわけか「往復ビンタ」へとグレード・アップしている。ムーミンママ、恐ろしさしかない。

みんなHÄN〜声に出して読みたいフィンランド語

2019.6.5|finland

あなたはHän、わたしもHän、みんなHän

こんなキャンペーンが、いまフィンランドから発信されています。すでにご覧になられたでしょうか? このキャンペーンの発信元は、フィンランド外務省によって創設されプロモーション協議会が運営する団体「thisisFINLAND」。

そこでは、こんなことが謳われています。

"Hänとは、機会均等を体現するフィンランド語ならではの代名詞です。それは、人びとがそれぞれの背景や性別、また外見によって規定されることのないよりよい世界のシンボルといえます。"

じつは、フィンランド語には三人称の代名詞に「彼」「彼女」といった区別はなく、すべて「Hän」という一語によって表されます。ここに言われるのは、つまりそういうことです。日本人の場合、まず英語から外国語の学習を始めるため、フィンランド語を学びはじめた当初はそのことをを知ると戸惑います。 え? それって不便じゃない?

でも、どうでしょう。日本語もまた、日常的にはさほど「彼」「彼女」といった表現を使わずコミュニュケーションを行い、またそれで十分事足りているとは思いませんか?

たとえば、「どうもあいつの言うことは信用ならない」とか(例が悪い)、「いやあ、朝まで友達と飲んでてさ」とか。もしここで、「は?!友達?!それ男?それとも女?」となると、これはなんというか、状況的にかなりきな臭くなりますが(例がひどい)。

しかし、ちょっとしたコミュニュケーションの場面でも、えっと、ここで区別する必要ってある? とすこし立ち止まって考えてみるだけでも「平等」な社会への最初の一歩にはなりうるのではないでしょうか? このフィンランド発のキャンペーンは、ふとそんなことに気づかせてくれます。

ちなみに、ここで使われている画像には「EST.1543」という文字が入れられていますが、それはアグリコラの著書『ABC Kirja』が発刊された年を意味します。

ミカエル・アグリコラは、16世紀のフィンランドの当時の首都トゥルクに存在したルター派の牧師です。

聖書をフィンランドの人たちのために翻訳しようと考えたアグリコラでしたが、当時のフィンランドではまだ書き言葉すら統一されていないことに気づきます。そこで、まずフィンランド語の書き言葉を整理し一冊の本にまとめることにしたのです。それが、フィンランドに現存するフィンランド語による最古の印刷物といわれる『ABC Kirja』です。つまり、この『ABC Kirja』を通して、「Hän」の思想がはじめて文字としてこの世界に姿を現した1543年をもってして、そのルーツとしているわけですね。

偉大なアグリコラの姿は、いまなお銅像としてトゥルクの大聖堂のかたわらに立っているので、もし観光で訪れる機会があればぜひチェックしてみて下さい。

This is Hän from Miltton on Vimeo.

読むシナモンロール。

2019.6.7|korvapuusti

なんと、モイのシナモンロールが小説になりました。

実在するカフェや喫茶店を舞台に短編小説を執筆されている市野真愉さんの「待ち合わせはシナモンロールと」がそれです。

「本物のシナモンロール」の記憶が、母と娘との関係を淡く濃く浮かびあがらせて読むひとの心を静かに波立たせます。ほんのり苦くて、切なくて、そしてまた小さな粒砂糖ほどに甘い物語。

実際、モイには母娘のお客様もよくいらっしゃるのですが、友達のようであったり、ときになにかの拍子に立場が逆転したりと、その関係は独特でカウンター越しに眺めて微笑ましく感じることも少なくありません。いつの日か、たしかにそんな光景を目にしたような錯覚にとらわれながら、ぼくはこの市野さんの小説を読まさせていただきました。なにより、モイとモイのシナモンロールをこんな風に人生の「伴奏者」のように描いていただけたことがうれしいです。

小説は、市野真愉さんのブログ「ほっと一息 カフェ文庫」にて全文公開されていますので、ぜひお読みいただければと思います。また、少しだけ無料の小冊子も当店にてお預かりしておりますのでぜひ。

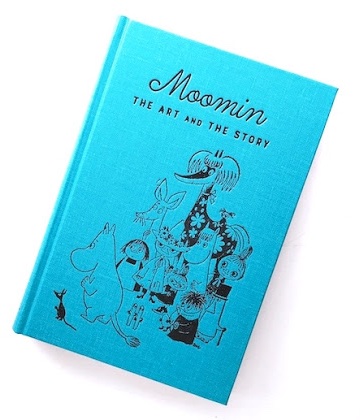

六本木の空中で「ムーミンと日本人」について考えた。

2019.6.13|finland

日本人のムーミン好きは筋金入りである。

毎年のように展覧会が開かれ、またテレビや映画が公開され、それこそ関連グッズは数知れず。そして今年3月には、埼玉県飯能市に「ムーミンバレーパーク」もオープンした。

実際、世界で6億ユーロにも達するというムーミン関連の売上全体のうち、なんとその46%を占めるのが日本市場なのだそうだ(日本における「ムーミン」関連のライセンスを管理するフィンテック・グローバル社のプレスレリースより)。これはなかなかすごい。「日本はムーミンのドル箱」説をリアルに体感できる数字である。正確にいえば、「ユーロ箱」だが。

しかし、なぜこうまでも日本人はムーミンの世界に魅了されるのか。そこには、「かわいい」だけではない、なにか日本人にハマる独特のツボがあるのではないだろうか。

そんななか、今週の日曜日(6月16日)まで六本木の森アーツセンターギャラリーで「ムーミン展」が開催中されている(この後、大分、金沢、名古屋を巡回)。

正直またかと思わないでもないが、いままでと一味違うムーミン展とのうわさを聞きつけ足を運んでみた。平日とはいえ、場内はいつもながらの混雑ぶり。そして、ざっと見渡しただけでも、いかにこの国では幅広い年代の男女からムーミンが愛されているのかがよくわかる。

すでに何度か観たおぼえのある原画が並ぶなか、思わず足が止まったのは白い紙に黒いペンで描かれた数枚の「ぞっとする話」の素描である。「ぞっとする話」は、『ムーミン谷の仲間たち』に収められている一編。

怯えたように振り向くホムサの目線の先には、草むらから鎌首をもたげてじっとこちらの様子をうかがう数匹のヘビの姿が…………。しかし、はたしてそれは実際にヘビなのだろうか。あるいは、もしかしたら草むらに生い茂る植物がそんなふうに見えているだけなのか。

ああ、そうか、トーベ・ヤンソンはこの「気配」をこそ描きたかったのか!

それは、なにかのきっかけで不意に自然の中にたちあがる気配。トーベは、かたちをあたえることで見えない「気配」を可視化しているのではないか。見えるものにではなく、見えない気配にこそホムサは怯えているのだ。

そう考えると、ムーミンやその仲間たちもまた同じように「気配」ということになる。ぼくらはつまり、深い森の中にひそむ目に見えないものの存在を、トーベが描いたキャラクターを通して見ているわけである。

なんだか話がややこしくなってしまったが、それはぼくら日本人にとっては小泉八雲の怪談や水木しげるの漫画や、あるいは宮崎駿のアニメを通してよく知っているものとたぶん何も変わらない。もともと日本人は、そうした「気配」にかたちをあたえることでその存在を認め、共存してきた民族なのだ。子供に限らず、大人までもがすんなりとムーミンの物語の世界に入ってゆけるのは、じつはそうした背景ゆえなのだと思う。

その一方、トーベのアトリエの蔵書の一部として展示された本のなかに、小泉八雲をふくむ日本の民話集があったのも興味深い。日本の物語の世界観は、トーベにとってもまた親しみのあるものだったのかもしれない。

こんなふうに「ムーミンと日本人」について思いめぐらしていたら、今回の展覧会の最後のパートは「日本とトーベとムーミン」と題されたまさにタイムリーな特集展示になっていた。

そこでは、ムーミンの原画とおそらくそこから何かしらの影響を受けたと考えられる浮世絵とが並べて展示されており、なかにはビックリするほど似通った構図のものもあった。

いまにもパパを飲み込まんとする巨大な波濤や海から塔のように突き出た島々、雪をかぶって折り重なる山々といったムーミン谷の景観は、トーベが幼少時代から見慣れたフィンランドの景観とは明らかに異なる。どこかで目にした浮世絵の世界が、トーベのイマジネーションを刺激し、ふくらんでいったとしてもなんの不思議もない。

とはいえ、図録に収められた町田市立国際版画美術館の学芸員・村瀬可奈さんの解説によれば、両者の関連についてはいまのところ推測の域にとどまっているようだ。今後の研究を待ちたいところ。

学術的な裏付けはともかく、ぼくら日本人がムーミンの世界に知らず知らず浮世絵の世界を感じ取り、親しみを抱いていたとすれば、だが、それはなんだかとても愉快なことじゃないだろうか。おそらく今年2019年が、日本とフィンランドとの外交関係樹立100年のメモリアルイヤーだということから発案されたコーナーなのだろうが、こういう掘り下げなら大歓迎。どんどん掘っていってほしい。山室静氏をはじめ日本にムーミンを紹介した「功労者」たちをパネルで紹介していたのもとてもよかった。

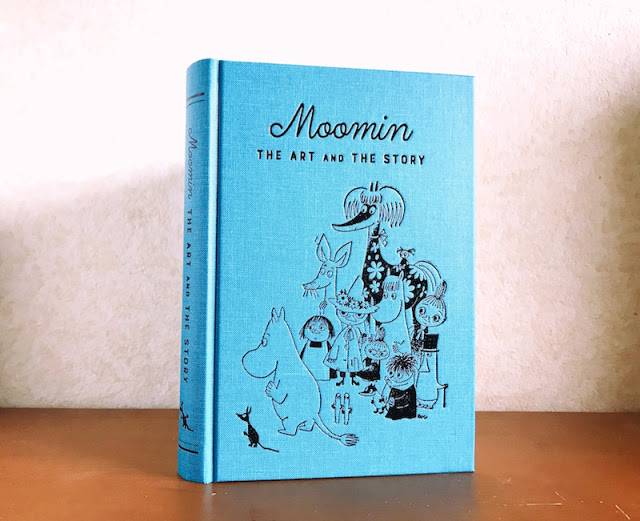

また、今回の「ムーミン展」では、大島依提亜さんが装丁を手がけた図録が素晴らしい。見たところは、図録というよりは一冊の本。ちなみに、moiのシナモンロールが取り上げられた『世界のかわいいパン』(パイインターナショナル)のブックデザインもたしか大島さんの手によるもの。

この図録、なによりB6の上製本という形がよい。ふつうの図録だと保管するのにも場所を取ってしまいひと苦労だが、単行本と同じサイズなのできれいに本棚に収まるのだ。もちろん、他にもかわいい会場限定グッズがたくさん溢れており、意志の弱いひとは確実に身ぐるみ剥がされるので要注意。

ルート・ブリュックの生命樹

2019.6.18|art & design

◎ 草むらの鳥 1956年

東京ステーションギャラリーでフィンランドの陶芸家ルート・ブリュックの展覧会を観る。去年の春くらいだったか、日本=フィンランド外交関係樹立100年を記念した催事のラインナップのなかにその名前を見つけて以来、ずっと心待ちにしていた。

ルート・ブリュックの作品についていえば、目黒区美術館の「フィンランドの陶芸 芸術家たちのユートピア」展でもいくつか実際に目にする機会があったが、やはりこれだけまとまった数の作品を一挙に観るとただただ圧倒される。まるで、ひとりの芸術家の一生を一気に追体験するかのような濃密な時間であった。

◎ お葬式(部分)1947年ごろ

会場入ってすぐは、ルート・ブリュックがアラビア製陶所の芸術部門の一員として本格的に創作活動を開始した1940年代の作品が数多く並ぶ。隠しテーマがあるとすれば「母とその郷里である東カレリアへの追慕」だろうか。

モチーフの多くは、草花や鳥といった自然、農村のおだやかな日常風景、そして素朴な信仰心からなっている。鳥の造形の愉しさ、結婚式やお葬式といった人生の節目を通して語られる死生観、カリフラワーやスズラン、それに花嫁衣裳を彩る淡雪のような釉薬の白がうつくしい。

ルート・ブリュック自身はスウェーデンの生まれだが、母アイノの故郷は東カレリアの町ソルタヴァラで、幼いルートもそこでたびたび夏を過ごしていたという。ラドガ湖の入江に位置するソルタヴァラは、深い森に抱かれたうつくしい町で、教会も多く信心深い人びとが慎ましく暮らす、そんな土地柄であったようだ。ラドガ湖に浮かぶ島には、有名なフィンランド正教会のヴァラモ修道院がある。

ルートが60年代に製作した作品に、「イコン」と題されたいくつかの黄金のレリーフをみつけた。これなどは、彼女が自身の中に流れる東カレリアの血を強く意識したものだったのではないか。

よく知られるように、しかしこの土地には哀しい物語が付随する。1944年、「継続戦争」と呼ばれるソ連との国境線をめぐる戦いの末に、フィンランドはソルタヴァラを含む東カレリア一帯を奪われてしまうのだ。一見すると愛らしい作風が目立つが、二度と愛する故郷へ帰ることが叶わない母の悲しみを重ねるとき、これらの作品のひとつひとつが大切な思い出を閉じ込めた郷愁の小箱のように感じられなくもない。

興味深いことに、ルート・ブリュックと同じ時期にアラビア製陶所に在籍したビルゲル・カイピアイネンもまた、幼いころ夏の休日をたびたびソルタヴァラで過ごしたのだという(注)。言われてみれば、たしかに郷愁という点で、そのふたりの作風にはどこか共通するところがあるように思われるのだが。

◎ 蝶 1957年

ふたつめのパートは、蝶類の研究者であった「父フェリクスの思い出」がキーワードだ。

色とりどりの蝶々や蛾をモチーフにした箱状の陶板が壁面いっぱいに並べられた様は、さながらたくさんの標本に囲まれた学者の書斎そのものである。幾何学模様のおもしろさ、ふしぎさ。その多様性の渦に圧倒されながら、ある秩序に即して分類することで世界が一定のリズムで動き出す。50年代後半のこの一連の作品が、その後の巨大なモザイク作品につながってゆくことは明らかだ。

◎ 木 1978-80年

黒く鬱蒼とした巨大なモザイクによる壁画「木」(1978-80)は、ロマンティックでエモーショナルな感情を母から、厳格で理知的な思考法を父から受け継いだルート・ブリュックにしか生み出し得ない、まさに渾身の作といってよいだろう。

ひとつひとつのパーツは幾何学形の、レゴブロックのようなものの組み合わせでありながら、それらがまとまり大きなひとつの塊となるとき、それはわっさわっさと葉が生い茂り、どこまでも伸び拡がっててゆく強靭な「いのち」の営みを感じさせる。その根はきっと地下深く延び、国境を超えてあの東カレリアのなつかしい土地まで続いているにちがいない。ただの木ではない。これは生命樹である。

ルート・ブリュック展、繰り返しになるが、ひとりの芸術家をめぐる壮大なドラマだった。圧倒された。

(注)ウルフ・ホード・アフ・セーゲルスタード『現代フィンランドデザイン』形象社

夏至祭で盛り上がるその前に?!

2019.6.20|finland

フィンランドは今週末いよいよユハンヌス、夏至祭を迎えます。降り注ぐ太陽の下、家族や気のおけない仲間たちとともに夏の訪れを祝う、いかにも北欧らしいイベントです。

ちなみに、ユハンヌス当日のヘルシンキのお天気は晴れ時々くもり、最高気温18度との予想。やや肌寒い気がしなくもないですが、冬の長いフィンランドの人びとにとっては、なにより日照時間の長さをもって夏の到来を実感するのでしょう。ためしに調べてみると、6月22日のヘルシンキの日照時間は約19時間でした。な、長い。

そんなユハンヌスの過ごし方として欠かせないのが「バーベキュー」。というよりも、「グリル料理」と呼んだほうがなんとなくフィンランドっぽい。

ユハンヌスの食卓には、グリル料理の定番マッカラ(ソーセージ)のほか、ニシンの酢漬けにジャガイモ、魚の燻製、アイスクリームやイチゴが並びます。そして、アルコールは言うに及ばずふんだんに。

さて、そんななかフィンランドの新聞「ヘルシンギン・サノマット」にこんな見出しを発見しました。

「ユハンヌスの食卓 ヴィーガンの支出は肉食の2倍以上」

先だってフィンランドから帰ってきたスタッフからもヴィーガンレストランが増えていたという報告を聞いたばかりなのですが、まさにそんな状況を裏付けるような記事です。

読んでみると、ユハンヌスの「グリル料理」を環境や健康にも留意したヴィーガン対応の食材でアレンジしてみたところ、4人分の材料費が肉食では33.22ユーロ(4,019円)だったのに対し、ヴィーガン用は76.15ユーロ(9,214円)かかったとのこと。

環境への配慮や健康増進のためとはいえ、これだけ出費に開きがあると現実的な選択肢になりえないとの指摘。産地や飼育、栽培方法にこだわればこだわるほどお金がかかるというのは日本でも同じですね。

大手スーパーでは、ユハンヌスにかぎらず、グリル料理の需要が高まる夏の期間は加工した肉類、野菜、それにビールの売り上げが増加するようで、特にソーセージの売り上げは通常の3倍にもなるのだそうです。こうした食材を環境や健康という視点から見直すこともひとつの課題となります。

肉よりも魚を選ぶとか、魚でも輸入のサーモンではなく、フィンランド国内で獲れる淡水魚やザリガニ、漁獲量が安定しているニシンを積極的に選ぶといった工夫だけでもだいぶ局面は変わるのではないかというアドバイスが専門家によってなされています。また、フードロスという視点から、食べ切ることのできる量だけ買うという意識も必要との指摘が。日本では、こうした問題は年末年始に多く起こりそうですね。

記事は、ついついテンションが上がってしまうユハンヌスを前にひとこと釘を刺す、そんな意図が感じられました。ぼくも真夏の暴飲暴食には気をつけたいと思います(たぶん梅雨が明ける頃には忘れている)。

=====

moiでは、6月21日、22日の二日間フィンランドのキャンドルホルダーにあかりを灯してユハンヌスをお祝いしたいと思います。

ラヒホイタヤ

2019.6.23|finland

これは呪文ですか? ラヒホイタヤという文字を、ドラクエ世代のぼくが数年前ネットで目にしたときの感想である。

その後、それがどうやら福祉にまつわるフィンランドならではの資格であり、しかも多岐にわたるケアの専門領域を横断するような、ある意味「スーパーな」資格であるということを知るにいたり、なるほどかなり攻撃力ありそうという感想に変わったものの(呪文を離れろ)、しかしそれが実際どのようにフィンランドで運用されているのかについてはいまひとつわからないままだった。

そんな折、この「ラヒホイヤタ」の資格を実際に取得し、現地で活躍されているテーリカンガス里佳さんによる講演会がつい最近東京で開かれ、スタッフのハラダ君が参加してきたという。そこで、これ幸いとばかりここでレポートしてもらうことにした。

以下は、2019年6月20日に芝の建築会館でおこなわれた「フィンランドの社会保障制度と在宅高齢者介護の実態報告」と題された講演会から、ラヒホイタヤに関して知ったこと、感じたことを原田智英君にまとめてもらったものである。

-------

北欧フィンランドには雄大な自然や、個性的なアート、洗練されたデザインといったものだけでなく福祉先進国としての顔があります。そんなフィンランドにラヒホイタヤ(Lähihoitaja)という資格があるのをご存知でしょうか?

ラヒホイタヤは保育士や准看護師、介護士、歯科助手、福祉士などを統合した国家資格で、乳幼児から高齢者まで人生におけるあらゆる場面をケアすることができます。lähiは「そばにある」、hoitajaは「ケアする人」、つまり「身近でケアする人」の意味です。

今回お話を聞かせていただいたテーリカンガス里佳さん(在フィンランド21年 訪問介護歴4年)は、訪問看護・介護を専門とするラヒホイタヤとして1日に10~12人の高齢者を担当しています。

モバイル端末に訪問先、時間、介護内容、注意点などの細かい指示があり、業務が終わるとそのモバイルでレポートを書いて報告をします。

テーリカンガスさんが仕事をしているポルヴォーではデータベース化もされており、医師やその他の施設の人もそのレポートを見ることができるそうです。このような医師や介護士などの連携やサポートの充実は「介護は行政の仕事である」という考えが徹底されているからでしょう。

ラヒホイタヤはひとつの資格でいろいろな分野にたずさわることができるため、転職なども比較的スムーズで人材確保がしやすいというメリットがあるそうです(日本でも福祉人材の確保を目的として2015年に導入の検討がされましたが、関係団体の反対により見送られました。)

一番印象に残ったのはやはりラヒホイタヤを含め現在の社会保障制度を育んできたフィンランド人の精神・資質についてです。

フィンランドの厳しい自然環境のなかでは人々は助け合わなければ生きていけません。シャイで社交的ではないと言われますが、困っている人を無視したり見捨てたりすることはありません。フィンランドの社会では、ひとりひとりがユニークな(=比類のない)存在であり、何かできるかできないかに関わらず、その存在が認められています。そして、そこでは人間としての最低限の生活を侵害されることはないのだそうです。

これらのことはそのままムーミンの世界観を思い起こさせないでしょうか? モランもニョロニョロもヘムレンさんもいる世界。おそらく人生の豊かさとは、そういった他者を認めて支え合うような多様性のある世界にこそあるのかもしれません。

--------

以上、スタッフの原田智英君による報告でした。じつは、当日のかなり詳細な書き起こしを見せてもらうことで、ぼくもこのラヒホイタヤについてより具体的な知識を得ることができたのですが、スマホによるデータ管理などテクノロジーと人間の力とをうまく組み合わせることにより効率良い在宅介護のシステムを構築しているように感じられました。

また、いちど資格を取得してしまえば外国人でも第一線で活躍できるという点で、移住者やセカンドキャリアのひとの雇用創出にもつながっているようにも思います。社会保障の手厚い国家では、就業可能なすべての人は仕事をし税金を納めるというのが大原則ですから、高齢化社会と向き合い支えるためにすべてのフィンランドに暮らす人びとの力を結集しようという強固な意志を感じました。

2019年12月ヘルシンキのカフェ・アアルトが京都にやってくる!

2019.6.27|finland

ヘルシンキのカフェ・アアルト(cafe aalto)が、2019年12月京都にできます。ヘルシンキに次ぐ2号店が海外、それも日本というのにはびっくりしました。場所については、いまのところ京都の河原町エリアという以外は明らかになっていません。

カフェ・アアルトといえば、フィンランドの首都ヘルシンキを訪れる人ならば一度は足を運ぶといってよいほど有名なスポットです。フィンランド随一の大型書店「アカデミア書店」の2階にあるこのカフェ・アアルトは、ヘルシンキの中心部という絶好のロケーションにくわえて、フィンランドを代表する建築家アルヴァ・アアルトが建物全体の設計を手がけているということもあり、世界各地から北欧のデザインや建築に関心のある人びとが数多くやってきます。もちろん、観光客のみならず、本屋に買い物にきた人や近隣ではたらく人びとの憩いの場としても人気です。

公式サイトによれば、カフェ・アアルトのオープンは1986年11月。かつて、やはりアアルトが設計した「ラウタ・タロ(鉄の家)」と呼ばれるビルディングにあったカフェで使われていた調度品を引き受け、またアアルトの未亡人であるエリッサから「アアルト」の名前を使う許可を得た上で出発したという、まさにアアルト財団「公認」と言ってもよい由緒正しいカフェなのです。じつは、恥ずかしながら、このカフェ・アアルトの店内で使われている黒いレザーを張った真鍮のフレームの椅子がアアルト特製だとはいままで知りませんでした。この椅子、現在は製造されていないはずなので、京都のお店でははたしてどんな椅子が使われるのかそのあたりも楽しみです。

ところでこのカフェ・アアルトですが、日本の北欧好きの間ではまた別の理由からよく知られています。それは、この場所が2006年に公開され人気となった映画『かもめ食堂』のロケに使われているからです。小林聡美演じる主人公と片桐はいりが「ガッチャマン」の主題歌を歌うシーンといえば、あるいはピンとくる人もいるかもしれません。カフェ・アアルトは、日本人観光客にとって、いまや『かもめ食堂』聖地巡礼ツアー(?)の超重要スポットとなっているのです。

さて、今回の「カフェ・アアルト京都店」にかんして言えば、内装はもちろん、そのメニューも気になるところです。

現時点でわかっているところでは、サーモンスープやシナモンロール、それに本国でも人気のブルーベリーパイなどを食べることができるようです。その他、オーナーのマルコ・サラチーノ氏が厳選したコーヒーやアルコール類も提供予定。ちなみに、サラチーノ氏は先代のマイヤ=リーサ・ショーベリ氏の息子で、お父さんはイタリア人なのだとか。

今回いろいろ調べていて知ったのですが、じつはこのカフェ・アアルトにはかつて「幻の東京出店計画」があったようなのです。それは2012年頃のこと、東京駅の八重洲ブックセンター内に出店すべく準備を進めていたものの、その後なにがしかの事情により立ち消えになってしまったようです。その意味で、今回の日本進出はオーナーのサラチーノ氏にとっても感慨深いものがあるのではないでしょうか。

この「カフェ・アアルト京都店」は、愛媛県・道後温泉でホテルなどを経営する茶玻瑠グループ系列で、東京・八丁堀で女性限定カプセルホテル「MAYU TOKYO WOMAN」を経営するチャハル・ホテルズ&リゾーツが運営します。

一瞬、不思議な気もしましたが、愛媛県といえば長年フィンランドに暮らしマリメッコやアラビアの芸術部門で活動する石本藤雄氏の郷里。そして、ホテルを会場に個展を行ったり、ホテルのワンフロアまるごと石本氏がプロデュースするなど、以前よりこの茶玻瑠グループと石本氏とのつながりは深く、どうやら今回の出店もそのようなつながりの中から生まれたものといえそうです。実際、いま表参道のスパイラルで開催されている「石本藤雄展 マリメッコの花から陶の実へ」に合わせて館内のカフェではカフェ・アアルトのメニューが期間限定で提供されていますが、それもこうした背景あってのことと思われます。そう考えれば、この展覧会の巡回先が東京のほか愛媛と京都なのも納得のゆくところです。

これまで、北欧に関連するお店やイベントはどうしても東京が中心になりがちでしたが、今回まずこのように関西エリアに出店されるのは関西の北欧好きの方にとってはうれしいことでしょうし、東京の北欧好きにとっても京都に行く口実ができたという点で悪くはないように思います。とりあえず続報を楽しみに待ちたいところです。

「かもめ食堂」は何度観てもいいですよね。〝見る夏休み〟って感じ。