生誕150年記念・藤島武二展@練馬区立美術館

2017.8.25|art & design

展覧会ではいつも、お気に入りの〝この一枚〟を探す。多少趣味と合わない点があったとしても、たいがい一枚くらいは「ちょっとこれいいかも」と思える作品はあるものだし、なにより〝探す〟眼をもつことでぼんやり眺めているときよりもずっとよく絵が見えてくる、少なくともそんな気になれるところがいい。

このあいだの休日、家の用事の合間をぬって練馬区立美術館で開催中の『生誕150年記念 藤島武二展』を観てきた。藤島武二は「白馬会」の結成当初からのメンバーのひとりであるが、じつは彫刻家だったぼくの曽祖父も同じく創立メンバーのひとりだった。そんなこともあって、とりあえず「白馬会」関連の展覧会にはできるだけ足を運ぶようにしているので、今回もさほど期待せずに観に行ったのだが、これが思いのほか楽しかったのである。〝この一枚〟のつもりが、気づけばあれもこれもという感じになっていた。

そこで、ふだんはあまり几帳面に書かない性質(たち)なのだが、気に入った絵をいくつかピックアップし感じたところをブログに書き残してみようと思った。

まずは、「白馬会」参加当初の作品から。

「池畔納涼」

「池畔納涼」1898(明治31)年

油彩・カンヴァス

東京藝術大学所蔵

この絵に惹かれたのは、もちろんいまが耐えられないほどの夏の盛りだからということもある。エアコンがなかった時代の人びとは、こうやって水辺にくつろいだり夕涼みに出かけたりすることでなんとか暑さをしのいでいたのだ。

さて、場所はどこだろう? うっすら睡蓮の葉らしきものが見えるので、やはり上野の不忍池だろうか。時間はわからないが、もはや日中のような強い日差しはそこに感じられない。水面を渡る風が柳の葉をそよそよと揺らしている。地面を覆う夏草はふっくらと生い繁り、時折、ちいさなバッタがぴょこんと飛び出してきそうだ。鉄製とおぼしき脚をもつベンチは、ずいぶんと横に長い。そしてよく見ると、真ん中の仕切りは曲線の装飾になっていてしゃれている。夏の宵には、このベンチに入れ替わり立ち替わりさまざまなひとがやってきてはしばし涼をとって過ごすにちがいない。

描かれたふたりの少女の姿もまた印象的である。着物のことは詳しくないが、いかにも夏らしい色合いの涼しげな装い。女学生らしきふたりは、この場所に来てもうずいぶん時間が経つのだろう、ひとしきりおしゃべりも済み、いまはめいめい好き勝手に過ごしている。ひとりは、うちわを静かにあおぎつつベンチに腰掛けなにやらぼんやりと考えごとをし、もうひとりはその傍に立って本を読んでいる。そしてそんな様子から、かえってふたりの気のおけない間柄が察せられる。

初期の藤島武二は、同郷の先輩であり、また恩人でもある黒田清輝から多大な影響を受けた。じっさい、この作品全体を覆う淡いトーンからは黒田らが日本にもたらした<外光派>の影響がみてとれる。その靄ったような色調は水分をたっぷり含んだ真夏の日本の空気を感じさせるとともに、昼と夜との、会話と会話との<間>(あわい)の平和なひとときをこれ以上ないほどよく表出している。

「糸杉(フラスカティ、ヴィラ・ファルコニエリ)」

1908(明治41)年

油彩・板

ポーラ美術館蔵

「糸杉(ヴィラ・ファルコニエリ)」

1908-9(明治41-42)年

油彩・板

石橋財団ブリヂストン美術館蔵

会場に、「糸杉」を描いた絵が2枚あった。どちらも5年間のイタリア留学中に描かれた作品である。留学といっても、文部省の給付金によってようやく実現したこのフランス・イタリア留学に出発するとき、すでに藤島武二は38歳になっていた。若いとはいえない。それでも、念願のヨーロッパの地に降り立った彼はとても興奮していたはずだ。どちらも小さな絵だが、思い切って離れて見てみる。すると、まっすぐ天にむかって伸びる糸杉の、けっして日本ではお目にかかることのできない独特のフォルムがより際立って見えてくる。面白いなァ、ほんとうにイタリアに来たんだなァ、そんな思いで彼はこれを描いたのではないか。未知の風景を前にして、このとき藤島武二の「眼」は青年のそれに戻っている。

「カンピドリオのあたり」

「カンピドリオのあたり」1919(大正8)年

油彩・カンヴァス

大阪新美術館建設準備室蔵

これもイタリア留学時の作品。とはいえ、スケッチをもとに帰国して10年後に完成させた大作である。縦長の絵は二幅対になっている(これは右側)。まるで掛軸の油絵バージョンといったところ。縦長の画面を生かすように、建物に挟まれた長い階段を見上げる構図。階段はというとずっと先、空へと伸びている。そしてこの空の、なんという青さ! 画面の中で占める割合はけっして大きくないながらも、この鮮烈な青の効果はものすごい。10年間の<熟成>を経て、彼がイタリアで目にした「青」はよりいっそう青さを増し、輝いている。

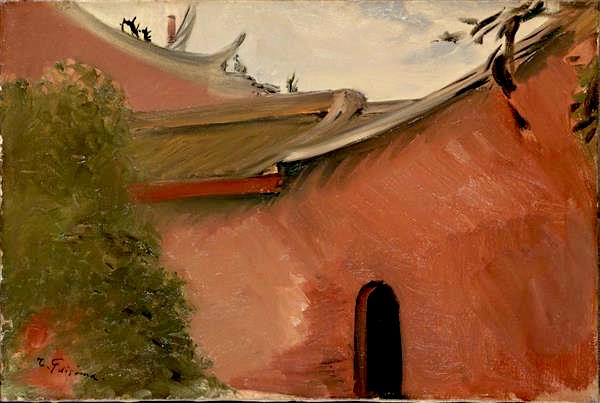

「台南聖廟」

「台南聖廟」1933-35(昭和8-10)

油彩・カンヴァス

宮崎県立美術館

イタリアの「青」に対して、台湾を旅した藤島武二をとらえたのは聖廟の壁の「赤茶色」だった。もはや建物のかたちなどどうでもいい、赤茶色の質量だけが重要なのである。このシンプルかつ大胆な構図を見てふとぼくは、代々木の切り通しを描いた岸田劉生の作品を思い出した。

岸田劉生「道路と土手と塀(切通之写生)」

岸田劉生「道路と土手と塀(切通之写生)」1915(大正4)年

油彩・カンヴァス

東京国立近代美術館

垣根にはわせた朝顔を背景にたたずむ女性。黒目がちで、そして首は細く長い。しばらく見ているうち、朝顔の背景は次第に装飾的ななにか、たとえば壁紙のようにも見えてくる。そうなると、これはもう完全に<ラファエル前派>の世界である。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ「Venus Verticordia」

1864-68年

藤島武二は、この「婦人と朝顔」を出品した際、キャプションに<装飾用>という但し書きをつけたという。ラファエル前派の画家たちが、タブローにとどまらずステンドグラスや壁画、タピストリーなどの装飾美術にも積極的に取り組んでいたこと、また、この作品を発表する前後、彼がラファエル前派やアールヌーヴォーを模したような装丁や挿画の仕事を数多く手がけていたことを思えば、この絵を描いた当時、彼は明治後期の日本にあってラファエル前派のような装飾美術の可能性をみていたのかもしれない。

そして、装飾的表現を効果的に配した肖像画はより洗練さを増し、20年後の作品「東洋振り」でひとつのピークを迎えることになる。

「東洋振り」

「東洋振り」1924(大正13)年

油彩・カンヴァス

個人蔵

まず、タイトルの「東洋振り」とはなにか? キャプションの英訳を見たら、「Orientalism」となっていた。なるほど。

ところで、藤島武二は、ルネサンスのイタリア絵画にみられる横向きの女性の肖像に触発されてこの作品を構想したという。じっさい、会場には「ピサネルロ『ジネヴラ・デステの肖像』模写」も並べて展示されていた。周到に準備がなされていたようだ。西洋画とがっぷり四つで取り組んできた藤島武二が、より<東洋らしさ>を意識し、西洋画との融合をめざしたのがこの作品ということになる。日本ならではの、アジアならではの西洋画の創造。

それにしても、この一枚の絵につめこまれた情報量はハンパない。すでに触れたような「横向きの女性像」というルネサンスのモチーフに加え、奥行きを欠いた平面的な装飾と立体的な人物を一枚の画面の上に構成するやりかたは、たとえばクリムトを連想させたりもするし、手にした団扇に描かれた花々はアールヌーヴォーの世界ともそう遠くない。本の装丁や絵葉書のイラストなど幅広く手がけ、「白馬会」のメンバーの中でもデザイン的な才能で抜きん出ていた藤島武二らしい。自分が時間をかけてインプットしてきたものをこの一枚のなかで昇華させようと試み、また、その「たくらみ」はなかば成功しているようにみえる。

チャイナドレスを身につけた聡明そうな横顔の少女は、豊かな黒髪が印象的である。黒髪を見慣れたぼくらですらそうなのだから、もし西欧のひとが見たらその印象はより強烈なのではないか。モデルは日本人らしいが、当時の最新モードであった「中国趣味(シノワズリー)」をさっそくとりいれているあたり、絵葉書のデザインにミュシャの作風を巧みにとりこむなどしていた藤島武二の時代をとらえる眼のたしかさが感じられる。なお、大正時代に文人や芸術家を虜にした「シノワズリー」については、川本三郎『大正幻影』(岩波現代文庫)にくわしい。

晩年の藤島武二は海を、とりわけ日の出や日没前の海をひたすら描きつづけている。そこに描かれた海や空は、一周巡って、ふたたび柔和で微笑むような光と色彩にあふれていた。

──

練馬区美術館での『生誕150年記念 藤島武二展』は9月18日[月]まで。その後、鹿児島(鹿児島市立美術館)・兵庫(神戸市立小磯記念美術館)に巡回予定