麗子の喫茶店

2017.5.1|cafe

「麗子像」でおなじみ岸田劉生の娘麗子が経営する喫茶店が、戦前、昭和9年ごろ東中野にあったそうだ。店の名前は「ラウラ」といった。麗子本人がカウンターに立ち接客していたが、雑誌などで取り上げられ物好きの客が新宿あたりから詰めかけるようになると、そんな客たちの相手に疲れたのか、はたまた経営じたいに飽きたのか、姿を見せなくなったという(林哲夫『喫茶店の時代』編集工房ノアより)。とはいえ、押しかける気持ちもわからないではない。だって、リアル麗子見てみたいし。

ほかにも、東中野には吉行エイスケが経営するバーもあった。店名は「アザミ」と紹介されていたりするが、もともと「アザミ」は於保という医学博士の未亡人が震災前に開いた店で、銀座の資生堂横に移転した後に吉行エイスケが譲り受け、「カカド」(あるいは「カアド」)という店名で経営していたはず(安藤更生『銀座細見』(中公文庫)、小松直人『cafe jokyu no uraomote』(二松堂))。

鼻血出てるよ

2017.5.8|column

巷では運賃が100万円近くもするような超豪華列車が話題だが、その一方で<ブルートレイン>の愛称で知られた寝台特急が廃止されたまま復活の兆しが見えないのは返す返すも残念なことである。

ぼくが子供のころ、<ブルトレ>(注 ブルートレインの略)に乗ることは夢であり希望であり、またあこがれであった。飛行機ならコンコルド、電車ならブルトレ、伊東に行くならハトヤ。昭和の少年にとってのプレミアムとはそういうものだったのだ。

夢が叶って、ぼくが寝台特急「出雲」号に乗車したのは、たしか小学4年の夏休みのこと。正直、電車の揺れと騒音、「B寝台」の窮屈なベットは快適とは言い難かったが、「いま俺はブルトレに乗ってるんだぜ!」と世界に向かって叫びたくなるような興奮でとてもじゃないが眠っているような心持ちではなく、それもまったく気にならなかった。

深夜になっても眠くならなかったぼくは、寝静まったブルートレインの車内をせっかくなので探検してみることにした。

「ぼく?ちょっと」。しばらくすると、向こうからやってきた車掌さんがぼくを呼び止めた。ま、眩しい! 夢にまで見たブルートレインの車掌さんである。ジュリーが一本足打法でエレキングをやっつけるくらいのカッコよさである。ぼんやり口からヨダレが垂れるようなアホヅラで佇んでいるぼくに、車掌さんは言うのだった。「ぼく? ちょっと。鼻血出てるよ」。そう、ブルトレに乗った興奮で、小学4年のぼくは鼻から血を流したままそれにも気づかず列車内を徘徊していたのだった。そして、車掌さんはおもむろにトイレの扉を開け、ぐるぐるとトイレットペーパーを腕に巻きつけて出てくるとぼくの鼻の穴にトイレットペーパーを詰めてくれた。いまでもきっと、ゴワゴワの固いトイレットペーパーを鼻の穴に詰めさえすれば、ぼくはいつでもあの甘酸っぱい<ブルートレイン>の一夜を鮮やかに思い出すことだろう。

まあ、なにが言いたいのかというと、企業は、裕福なお年寄りや爆買いする外国人の懐ばかり狙ってないで子供が鼻血出すくらいの商品をつくってみろ! そう言いたいのであるよ。

青蛾

2017.5.9|cafe

かつて新宿に「青蛾」という伝説の喫茶店があったことは聞き知っていたのだが、ぼくが中学生のときに閉店しているので当時のことについては実は何も知らない。

その後「青蛾」は東中野に移転しギャラリーとして存続してきたが、いつだったか調べ物で訪れた新宿区歴史博物館で「青蛾」が喫茶を再開するというニュースを偶然知って訪ねるのをとても楽しみにしていた。しかも、日頃からなにかとお世話になっている「かうひい堂」の内田牧さんがコーヒーを担当されるという。

建物こそにぎやかな山手通りに面した現代的な空間だが、家具やうつわは当時のものがそのまま使われているのが喫茶店好きにはうれしい。その上さらに、牧さんの淹れてくれるコーヒーを飲みながら好きな本が読めるなんてなんと贅沢なことか。レモン味とバター味の「青蛾」オリジナルクッキーもおいしい。

なお、店内は禁煙。PC、携帯の店内での使用は不可なので、行かれる方は好きな本を片手に出かけましょう。

〇〇の手も借りたい

2017.5.14|column

もうどうしてくれるんだというくらい忙しいとき、よく「〇〇の手も借りたい」などと言ったりする。

「ネコの手も借りたい」。なるほど気持ちは伝わる。こっちがバタバタと忙しいとき、縁側でのんきにひなたぼっこなどしているネコの姿を見かけたら、いっちょコイツに手伝わせたろかという気分にはなるだろう。でも、実際のところネコにできる仕事がそうあるとも思えない。ネコがいれば癒される。が、癒されている場合じゃないのだ。かえって仕事が滞る。

じゃあ、孫の手はどうか。「孫の手も借りたい」。背中がかゆいわけじゃないんだよ、残念ながら。

飲食店で「〇〇の手も借りたい」という状況に陥ったとき、ぼくはよく考えるのだが、たぶん本当に「助っ人」として戦力になるのはコイツらだ。「アライグマ」と「千手観音」。どこかにいないだろうか、暇をもてあましているアライグマと千手観音。

5/16 鈴本演芸場5月中席夜の部

2017.5.16|rakugo

何度聴いても、やっぱり小せん師匠の「御神酒徳利」は気持ちがいい。御礼に貰った小判をぜんぶ女中にあげちゃう心優しい善六さん。大坂から江戸に帰る言い立ても、なんて心地よいのだろう。

きょうは先代小さん師匠の命日だったそうで、小せん師匠「御神酒徳利」、扇辰師匠「道灌」、三語楼師匠「長短」など、孫弟子のネタ選びには<小さんトリビュート>な趣きも。

開口一番/一猿「寿限無」

◎ かゑる「弥次郎」

◎ アサダ二世(奇術)

◎ 三語楼「長短」

◎ 扇辰「道灌」

◎ ニックス(漫才」

◎ 琴調「清水次郎長伝〜お民の度胸」

◎ 歌奴「阿武松」

〜お仲入り〜

◎ ぺぺ桜井(ギター漫談)

◎ 文蔵「馬のす」

◎ 二楽(紙切り〜学校寄席、安芸の宮島」)

◎ 小せん「御神酒徳利」

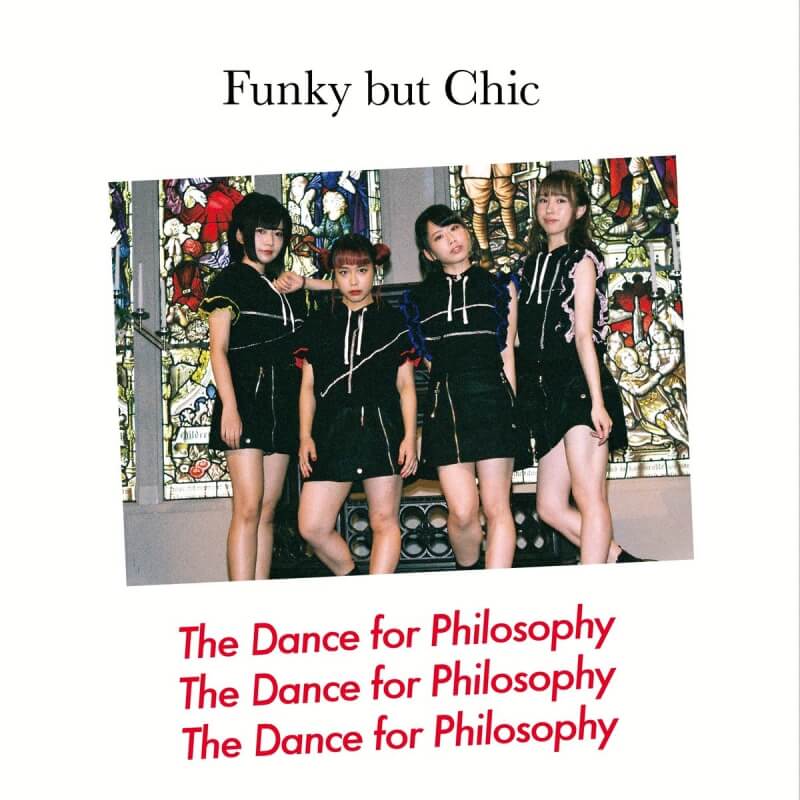

「楽曲派」といわれるフィロソフィーのダンスだけど、じつは最大の武器は4人の「声」にこそあるんじゃない?と思った話

2017.5.22|music

ここのところ毎日2回ずつくらい、最近知った《フィロソフィーのダンス》というアイドルグループの『Funky but Chic』というアルバムを聴いている。

収録された全10曲、さすが<楽曲派>と呼ばれているだけにマニアックかつ完成度の高い楽曲が並び、しかも変化に富んでいるのでまったく飽きさせない。

曲は、たとえばパワー・ステーションの「Some Like It Hot」を彷彿とさせるファンク「アイドル・フィロソフィー」、「オール・ウィ・ニード・イズ・ラブストーリー」では70年代のソウルテイスト、ハイテンションなディスコチューンの「好感度あげたい!」やカーティス・メイフィールド「Move On Up」っぽいアレンジに思わずニヤリとさせられる「コモンセンスバスターズ」、さらには山下達郎の「スパークル」を思い出させる軽快なギターのカッティングのイントロが印象的な「すききらいアンチノミー」といったぐあいに、70年代半ばから80年代後半くらいまでの洋楽、あるいはそういった音楽から多分に影響を受けた日本のシティポップへのオマージュになっている。最近はCDや配信に併行してアナログレコードを出したりするのが流行っているけれど、ぼくだったらフィロソフィーのダンスは<カセットテープ>で聴いてみたい。FMでエアチェックしたり、友だちから借りたレコードをせっせとダビングしてウォークマンに入れて聴いていた、そんな時代の音楽との<距離感>がこの『Funky but Chic』というアルバムには感じられるからだ。

とはいえ、サウンド的に好みだからこんなに繰り返しこのアルバムを聴いてしまうのかというと、それはどうも違う気がする。ぼくの場合、とにかくまあジャンルはどうでもいいから、いままで聴いたことのないような、どんな音楽とも似ていないおもしろい音楽と出会いたいという欲求がいつもあるのだけれど、このフィロソフィーのダンスのアルバムにはそういう欲求をみたしてくれるオンリーワンな楽しさがあるのだ。そしてそのカギは、なによりメンバー4人の<声>にあるのではないだろうか。彼女たちの<声>だからこそ、ただ<アイドルがこだわりの楽曲を歌っている>というのとは明らかにちがうフィロソフィーのダンスならではの世界が生まれている。そう思って、彼女たちひとりひとりの<声>に耳を傾けて『Funky but Chic』を聴いてみた。

奥津マリリさん(青)は、羽毛のような軽さと微かな震えが特徴的な美声の持ち主。「アイムアフタータイム」の歌声にはいつもゾクゾクさせられる。何度聴いてもやっぱりゾクゾクする。と同時に、表現力という点でもマリリさんは群を抜いている。彼女のパレットにはたくさんの種類の「色」があって、曲によって、またときにはひとつの曲の中でもその「色」を使い分ける。こうした使い分けについては天性の感覚による部分もあるだろうけれど、やはり熱心な研究の賜物なのではないかという気がする。マリリさんの<声>には、その意味でどこか<理知的>なイメージがある。

それに対して、本能的というか野性的な<声>で対称的な世界をつくりだしているのが日向ハルさん(赤)だ。その小柄な身体とは裏腹に、パワフルでエネルギッシュなストロングスタイルの彼女の歌声はは聴くものを等しく圧倒する。どこかのインタビューで彼女を「日本のエタ・ジェームス」と紹介しているのを見たけれど、いまだかつて「エタ・ジェームス」を引き合いに出して紹介されたアイドルがいたであろうか(いやあるまい。反語調。)。けれど、たとえば「VIVA運命」の、音が歪んでビリつくほどの圧倒的な歌唱力を耳にするとき、そんな大仰な例えにも思わず頷いてしまう。実際ハルさんは、もしいまが2000年前後であったなら〝ディーヴァ系〟という括りでMISIAやbirdのような売り出し方をされていたかもしれない。そんな彼女が、「アイドル」という肩書きで活躍しているところに2017年の痛快さがある。先日、ハルさんのツイッターにクリトリック・リスのライブにゲスト出演(!)したときの写真が公開されていた。こ、これは一体…… いろんな意味で〝規格外〟なアイドルである。

ところで、『Funky but Chic』に収録されている「アイムアフタータイム」はこのハルさんとマリリさん、ふたりのボーカルをフィチャーしたスティーリー・ダン風のシティポップなのだが、音だけ聴いてこれをアイドルの曲と思うひとはまずいないのではないか。ぼくだったら、この曲がラジオや店で流れていたら「これ誰?」とあわてて調べると思う。

その一方で、楽曲のもつ世界とふたりの<声>とがあまりに合致しすぎていて「優等生」的というか、なにかちょっと食い足りない、そんな感想もまた個人的には抱いてしまう。俳句の世界に、「五七五」という定型のリズムを作為的に壊す「字余り」や「字足らず」といった技法がある。<破調>という。<破調>は、ことばの世界に新しい<リズム>、新しい<色彩>、そして新しい<ゆらぎ>をもたらす。フィロソフィーのダンスをつむぐ4つの<声>のなかで、この<破調>にあたるのが十束おとはさん(黄)のアニメ声(ご本人は「電波声」という表現が気に入っている様子なので以後「電波声」と表記)だ。

アルバムのオープニングナンバーである「アイドル・フィロソフィー」は、硬派でファンキーなイントロに続いていきなりおとはさんがその<電波声>で歌い出すという意表をつく展開。これがもしマリリさんやハルさんの<声>で始まっていたら、この曲の印象はまた違ったものになったろう。おとはさんの<声>ともはやほとんど<咆哮>とすらいえるハルさんの歌うサビ、そのあいだの落差はものすごく大きい。そのため歌い出しからサビまで時間的にはわずかにもかかわらず、一気にとんでもない時空を移動したかのような〝めまい〟に近い感覚をおぼえる。かならずしもフィロソフィーのダンスの音楽性とは合っていないように思われるおとはさんの<電波声>だが、じつはその<声>こそが、あやうく「楽曲派」という優等生的で閉じた世界に引きこもってしまいそうなところをぐいっとつかまえ、扉をこじあけて解放するというだいじな役割を担っている。そういえば、おとはさんは自身のブログで〝中のひと〟の視点からアルバムの全曲レビューをされていて、それがとてもおもしろい。「アイムアフタータイム」の印象を「例えるなら、もずく。」とか(笑)。

最後になったけれど、じつはフィロソフィーのダンスに絶対欠かすことのできない<声>、それは佐藤まりあさん(ピンク)の<声>だと思う。どちらかといえば、マリリさん、ハルさん、おとはさんの3人とくらべるとき、まりあさんの<声>は印象に残りにくい。けれども、フィロソフィーのダンスという世界の中で個性的な3人の<声>がバラバラに空中分解せずにいられるのはまりあさんの<声>があってこそである。

色にたとえるなら、まりあさんの<声>は「白色」だ。「白」はどの色にも混ぜて使うことができるけれど、他の色を混ぜ合わせても「白色」をつくることはできない。そしてまた、白い絵の具がなければ絵は描けない。たとえ描けたとしても、どきつい原色ばかりの絵になってしまうだろう。まりあさんの<声>は、仮にまりあさんが歌っていないときも、そんなふうにしてオブラートのようにいつもフィロソフィーのダンス全体を包み込んでいる。みんながてんでバラバラな方角に飛んでいったとしても、まりあさんの<声>が真ん中にあるかぎりちゃんと同じひとつの世界に戻ってこれるのである。

最初は、それこそ楽曲を聴いて「お!」と反応したぼくではあるけれど、聴き込むほどに4人の<声>がそれぞれに押したり引いたりしながら絶妙なバランスで《フィロソフィーのダンス》という唯一無二の世界を存在させていると感じるようになった。大人がよろこびそうなマニアックな楽曲をかわいい女の子たちに歌わせただけのニッチな企画モノでしょ? などと舐めてかかると手酷い目にあう。楽しくておもしろくてカッコイイ、そんな音楽に興味のあるひとならスルーするのはもったいないと思うぞ。聴こう。

空からお届け

2017.5.28|book

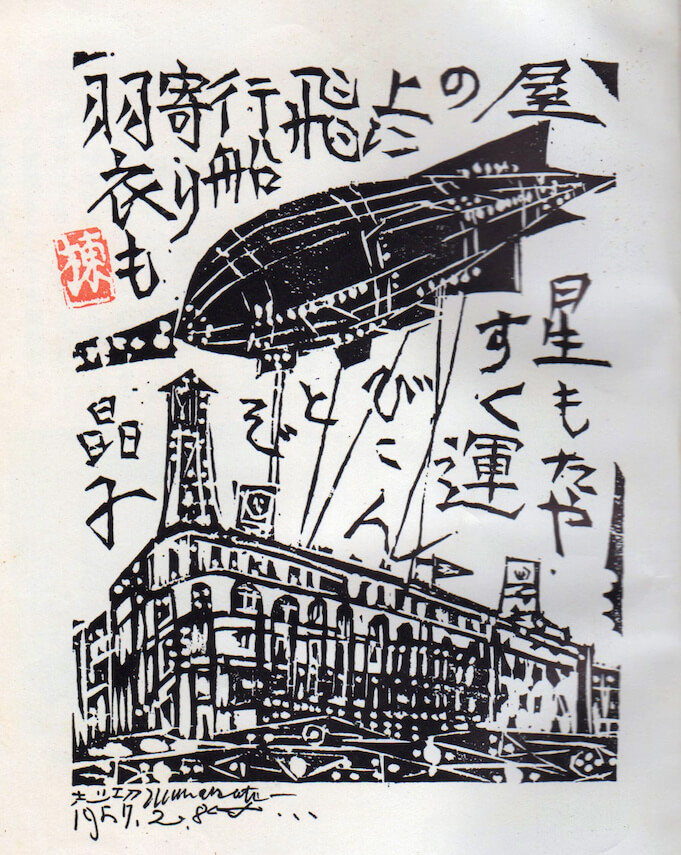

昭和5(1930)年8月、世界一周中のドイツの巨大飛行船「ツェッペリン伯号」が日本に飛来した。

高島屋の宣伝部長、後に総支配人として辣腕をふるった川勝堅一は、大阪高島屋の屋上にこの「ツッペリン伯号」を繋留した合成写真をつくり、親交の深かった与謝野晶子のもとを訪ねる。「デパートも、地上でお買物を配達するばかりでなく、今に、空から運ぶ時代も来ると考えますから、この写真に、何かお歌を一つお願いします」。

すると晶子は、「それは面白い思いつきでしたね」と次のような歌をすぐに詠んでみせたという。

──屋の上に 飛行船寄り 羽ごろもも 星もたやすく 運びこんとぞ

いまドローンを利用した配送の実験が行われている最中だが、80年以上前のデパートマンはすでにそんな未来の到来を予測していたわけである。

── 川勝堅一『日本橋の奇蹟』(実業之日本社)より 画像は、棟方志功の木版に晶子の歌を添えたもの。