切り札

2014.7.1|facebook

お客様の流れが途切れたので、すかさずCDプレーヤーに「ジョンゴ・トリオ」のCDをセットし、かけてみた。これは当店ならではの、ヒマなときにお客様を呼び込む「切り札」的なジンクスである。

CDをスタートして最初のお客様がやってきたのが、およそ2分48秒後。さらに10分もたたないうちに2組のお客様がご来店。相変わらずすごい「ご利益」だぜ、ジョンゴ様は。

ちなみに、ジョンゴ・トリオというのは60年代から70年代にかけて活動していたブラジル・サンパウロ出身のジャズサンバのグループである。どういうわけか、荻窪でお店をやっていた当時から、困り果てたときにジョンゴ・トリオのCDをかけると不思議にお客様がやってくる。とはいえ、無駄にかけてもダメ。「困り果てたときに」、これがポイント。親鸞上人が説くところの「悪人正機」、南無阿弥陀仏である。

もしもこうして財を築くことができたなら、ぼくはきっとここ吉祥寺の街角にちいさな3体のお地蔵さんを建てることだろう。「じょんご地蔵」だ。そしてやがては「じょんごさま」として、吉祥寺村の人びとから厚い信仰を寄せられるにちがいない……。ただ、惜しむらくはこの「まじない」が効いている時間は、ひどく短い。

お菓子と映画

2014.7.2|facebook

お菓子と映画…… について語れるほど映画を観ているわけではないけれど、ストーリーのなかでお菓子が〝印象的に〟登場する映画はどうやら無条件で好きなようだ。

きのう観てきたウェス・アンダーソン監督の『グランド・ブダペスト・ホテル』もそのひとつ。コーテザン・オ・ショコラというお菓子が何度も、しかもとても重要なところで登場する。なにより、『グランド・ブダペスト・ホテル』という映画じたいが、ファシズムの台頭によって失われてしまった「昨日の世界」をカラフルな砂糖でコーティングした、まさにお菓子のような作品なのだ。

毎度引き合いにだす荻上直子監督の『かもめ食堂』も、フィンランド風のシナモンロールなくしては成立しえない映画だろう。なぜなら、日本人にとっての「おにぎり」同様、それはフィンランドの人びとにとっての〝ソウルフード〟、いわば〝おふくろの味〟だから。かたちが丸いか三角か、海苔は全体を包んでいるか、帯のようになっているか、具は梅干し、おかか、シャケ…… といった具合におにぎりにその家庭ならではの塩梅(あんばい)があるように、フィンランドのシナモンロールにも、100の家庭でつくられたシナモンロールがあればそこには100の味がある。

もうひとつ、個人的にどうしても忘れられないのはエットーレ・スコラ監督の『マカロニ』。

ひさびさに再会を果たしたかつての戦友。すっかり初老となった男たちを演じるのは、ジャック・レモンとマルチェロ・マストロヤンニというアメリカとイタリアを代表するふたりの名優である。かたや世界的企業の重役として世界を股にかけて活躍する偏屈なビジネスマン、かたや地元ナポリの下町に暮らす、なにより家族を愛する陽気で平凡なおっさん…… せっかくの再会も、長い時間と生活環境のちがいから生じた〝溝〟のおかげでギクシャクするばかりだ。

そこに登場するのが、ババ・アッラ・パンナというお菓子。調べると、どうやらサバランに生クリームを添えたようなものらしい。そして、ナポリの街角で、初老の男たちを青春時代へと連れ戻してしまうのがほかでもないこのババ・アッラ・パンナなのである。

なるほど、お菓子には〝ドラマ〟があるらしい。

というわけで、本日水曜日は【フィンランド風シナモンロールのテイクアウトの日】です。みなさまのご来店、心よりお待ち申し上げております!

コーヒーカップ一杯分の時間

2014.7.4|facebook

ヘルシンキは、ひとも街もゆったりしていた。よく、フィンランドを旅してきたひとからそんな感想を聞くことがあります。街のサイズも人口もちがうので、たしかにそう感じたとしても不思議ではありません。でも、もうひとつ、北欧の人たちが総じてしっかりとコーヒーブレイクをとることもその理由のひとつではないか、ぼくはそうかんがえています。聞いたところによると、フィンランドの会社の雇用契約には「コーヒーブレイクをとる権利」がちゃんと謳われているのだとか。句読点のない文章がそうであるように、コーヒーブレイクのない生活もまた、どこか居心地の悪いものかもしれません。

ここのところよりいっそう強く感じるのですが、日本にはどうも《イベント》が多過ぎるような気がしてなりません。そして、あまりにも《イベント》が多過ぎると、自然と呼吸が浅くなります。

テレビやラジオから伝えられる事件、TwitterやLINE、Facebookなどを通して目に触れる出来事、行事や催事など文字通りの「イベント」などなど、ひとくちに《イベント》といってもいろいろです。共通しているのは、それらがどれも〝自分の日常とはちがうところ〟に起こるものだということ。それゆえ、どんなに楽しいイベントでも、イベントが続くと自分の生活のリズムが乱されて疲れてしまうのではないでしょうか。

たとえ短い時間でも、コーヒーブレイクには自分のリズムを取り戻す〝たしかな効き目〟があります。だからこそ、フィンランドに行くたび、日本にももっと日常的にカフェで過ごす習慣が根づけばいいのにと思ってしまいます。パソコンを持ち込んで仕事をするためではなく、花に水をやるように、自分に〝コーヒーカップ一杯分の時間〟をもたらすために。

さて、そろそろコーヒーでも淹れましょうか。

雨の日のメニュー

2014.7.7|facebook

雨の日にうってつけのメニューがあります。

その名も「雨の日の楽しみ」というフィンランドの紅茶。良質の茶葉にドライフルーツや花などを程よくブレンドした、香り高いフレーバーティーです。雨のしずくをあしらったパッケージは、マリメッコにもデザインを提供しているアンティ・エクルンドの監修。

すでに雨の日に注文された経験のある方ならお分かりのとおり、フレーバーティーはほんのり空気に湿度を帯びた日ほどいっそう香りを豊かに感じていただけるのでおすすめです。また、すこし砂糖を加えていただくと味覚と嗅覚のバランスが整って、やはり香りが際立ちます。まさに「雨の日ならではの楽しみ」。

いっしょに召し上がっていただくなら、さっくりと軽く仕上げたスコーンをぜひ。ふたつに割るとフワッと立ち上がる粉の香りをお楽しみ下さい。

雨の日には雨の日の楽しみを。ご来店お待ちしております。

小澤征爾・村上春樹『小澤征爾さんと、音楽について話をする』

2014.7.7|review

ハルキストでも熱狂的なオザワ信者でもないが、それでも、読み進むうちにどんどん膝を乗り出すように2人の対話に引き込まれてしまった。

音楽家は、楽譜に書かれた音符を通し作曲家と対話することで音楽と向き合う。それに対して、楽器を弾かず、ろくすぽ譜面も読めず、だが人一倍音楽を愛する人間は、とかく聴こえてくる音楽のむこうになにかしら文脈のようなものを読み取ろうとするものである。ここでの村上春樹の立場は、いわばそうした「音楽愛好者の代表」にほかならない。ぼく自身、まさにそのようなごくふつうの「音楽愛好者」なので、この本の中での村上春樹の発言やその意図については手に取るようにわかる。

ふつう、おなじ「音」について語ったとしても、こうしたまったく異なるアプローチの仕方で音楽とつきあってきた者同士の対話は失敗に終わることが多い。

ところが、会話が「滑ってる」という印象を受けないどころか、むしろ「奇跡」と呼んでよいほどに濃い対話が生まれているのは、それが一流の音楽家でありながら誰よりも強い好奇心と行動力をもつ小沢征爾と、音楽愛好者でありながら作家として誰よりも深い洞察力と多彩な語彙をもった村上春樹という選ばれた2人によるものだからにちがいない。元々、音楽を離れたところで2人が友人であったという事情も大きいだろう。

ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番をめぐっておこなわれた「第1回」のインタビューでは、村上春樹による巧みなリードの下、「指揮者という仕事」についてその手の内を明かすようなエピソードがさまざま語られていて興味深い。たとえば、太く長い「線」をつくることをなにより重視するカラヤンの音作りの指向性(文中、小澤は「ディレクション」と呼んでいる)は、たしかに指揮者カラヤンの音楽性を端的に表現したものである。

いっぽう、第3回「1960年代に起こったこと」を読んで、ぼくは、他にもたくさん優れた才能の持ち主がいるなかでなぜオザワが世界の頂点にまで登り詰めることができたのか、その「秘密」の一端に触れえた気がした。それは小沢征爾の天性の「人間力」、そしていい意味での「鈍感力」ではないか。

そのことは、第5回「オペラは楽しい」にもつながっている。しばしば「総合芸術」といわれ、音楽以外にも文学、美術、歴史などヨーロッパの文化や伝統に対する深い理解を求められるその特異な世界にあって、楽譜を深く読み込む力さえあれば十分通用することを小澤は証明してみせた。これは、もう、本当にすごいことだと思うのだけれど、ザルツブルグで、しかも『コシ・ファン・トゥッテ』(!)で彼をオペラデビューさせたカラヤンの慧眼にも驚かずにはいられない。

だが、いちばん興味深かったのは、小沢征爾がスイスで開催している若い音楽家たちのためのセミナーについて語り合った第6回「決まった教え方があるわけじゃありません。その場その場で考えながらやっているんです」。現地で視察した村上春樹によるレポートも併せて収められている。

技術を超えたところで、はたして「音楽」はどのように教えられるのか、教えられたものはどのように咀嚼され、継承されるのか。音楽家にとってはあたりまえでも、音楽愛好者にとっては秘密めいた儀式のようにもみえるそのやりとりが、「文字で」書かれていることにまず感動をおぼえる。目の前に、予期せぬご馳走を並べられた気分。

「それはちょっと僕には聞けないことだし、聞いてもきっと正直には言わないだろうな」。村上春樹が、セミナーに参加した東欧人+ロシア人からなるクアルテットに「どうして(自分たちのルーツとは疎遠な)ラヴェルの楽曲をあえて選んだの?」と質問したと聞いたときの小澤の反応である。

単身ヨーロッパに渡り、「東洋人がなぜベートーヴェンやモーツァルトを演るのか? バッハは理解できるのか?」と言われながら現在の地位を得た小沢征爾の胸中には、そのときさまざまな思いがよぎったことだろう。そして、なによりも大切なのは、音楽と深いところで対話すること。それさえできれば、どこに行っても通用する。彼が若い音楽家たちに伝えたいのは、あるいはそういうことかもしれない。

文庫版の付録には、一度は引退を決めたジャズピアニスト大西順子を小澤がサイトウキネンフェスティバルになかば強引に引っ張り出し、共演を果たした際のエピソードが明かされている。そんな出来事があったとはまったく知らなかったのが、たまたま入った喫茶店で小澤・大西両氏の打ち合わせ場面に遭遇したぼくとしては、とても興味深かった。

たぶん、いずれまた読み返すであろう刺激的な一冊。

モイのシナモンロール

2014.7.8|facebook

モイのシナモンロールは、フィンランド人の画家ヴィーヴィ・ケンパイネンさんに教わったレシピが元になっているのですが、これはいまから十数年前、はじめてヴィーヴィさんの家を訪ねた折のエピソードです。

リビングで、コーヒーとお手製のシナモンロールをいただきながら談笑する大人たちのかたわらで、当時3歳になる娘のインカが床に座りこんでなにやら一生懸命に絵を描いていました。たしか、大人たちはそのとき、フィンランド人の夏の過ごし方について話をしていたのでした。というのも、ヘルシンキから湖水地方へと向かう車窓からみえた湖と、そのほとりにポツポツとおもちゃを置いたような小屋の様子がとても印象に残ったからです。

ヴィーヴィさんたちの説明によればそれは「ケサモッキ」と呼ばれるもので、直訳すると「夏の家」、つまりフィンランドの人たちがひと夏を過すための別荘とのことでした。別荘と聞くと、日本人には都会の生活をそのまま海なり高原なりどこか過しやすい土地に移したものといったイメージを抱きますが、フィンランドの「別荘」とはごくごく質素なもの、水道やガスすら敷かれていないものも少なくないと聞き、このひとたちにはスナフキンのような「森に生きるひと」のDNAがしっかり刻み込まれているのだなと感心した記憶があります。

しばらくして、インカが一枚の絵をぼくに差し出しました。緑色の線で描かれた円の周囲に茶色や青い色を配し、ひとつ、黄色く塗られた四角形を置いたその絵は、なんとなくひとの顔のようにもみえます。ただ不思議なのは、インカはその絵をキッチンに持っていき、わざわざ真ん中あたりを水で濡らして持ってきたこと。絵を濡らすとは大胆不敵、さすがは芸術家の娘と感心したものの、何を描いたのか、どうして濡らしてあるのか、その理由は判らないままです。

じっと絵をみつめているうち、「あっ!」と気づきました。そう、インカは大人たちの会話を聞いて、湖とそのほとりに建つ黄色い壁の「夏の家」を描いてくれたのでした。紙を濡らしてきたのは、なるほど、そこが「湖」だったからにちがいありません。彼女がそのときプレゼントしてくれた絵は、「宝物」としていまもぼくの手元にあります。

トーヴェ・ヤンソンの『ムーミン谷の彗星』には、「冒険」に出たムーミントロールがママの焼くおやつの匂いで我が家の近くまで帰ってきていることを知る場面があります。そして焼きたてのシナモンロールの匂いは、しばしばぼくをムーミン谷ならぬ、ケンパイネン家のリビングで過したあの平和な午後のひとときへと連れていってくれるのです。

さて、あすは水曜日。13時より吉祥寺の街角で「シナモンロール屋さん」をやっています。焼きたてを召し上がれ!

橘蓮二『この芸人に会いたい』

2014.7.9|review

まるで、豪華な顔付けの「寄席」に出くわしたかのような満足感を得られる写真エッセイ。

開口一番に登場するのは、小三治師の弟子のなかでも若手真打ちの筆頭格、柳家三三師。本番前、高まる集中力の中まったくカメラの存在を意識していないかのような張りつめた表情、一転、高座の上での弾けるような活きのよさが印象的だ。

成城ホールで撮影された立川こしら師、鈴々舎馬るこさん、そして三遊亭萬橘師の3人会。馬るこさんのNHK新人演芸大賞受賞後のお祝いモード全開のこの日、こしら師がつけている「どくろ」紋の帯はポッドキャストで馬るこさんがプレゼントしていたものだなぁ。じんわりと感動。

既刊の『カメラをもった前座さん』でも思ったことだが、ぼくは個人的に橘さんが撮影した市馬師匠が好きだ。せせこましいところの一切ないゆったりとした高座が魅力的な師匠だが、被写体としての市馬師はこんなにも表情豊かなんだなぁ。

色物さんも多数。必殺仕事人の決定的瞬間がばっちり捉えられている。ふだんは見ることのできない寄席のお囃子さんたちの表情も新鮮。

そして、この本でトリに登場するのは柳家小三治師。「小三治師匠の高座は、ただ感じること。その一言に尽きる」。まさしくその通り。そしてそれは、写真を観るときの「作法」にもまた通じているのでは?

あ、そうか、だから小三治師がトリなのか。

イベント「ムーミン谷」をさがして

2014.7.10|facebook

◎「ムーミン谷」をさがして

北欧の民話などからおなじみの「ムーミン」物語を読み解くことで、そこに新たな魅力を見出した話題の本『だれも知らないムーミン谷』(朝日出版者)。

モイでは、著者の熊沢里美さんをお招きしてトークイベントを開催いたします。1987年生まれの熊沢さんが、いつ、どのようにしてムーミンと出会い、どのようなきっかけでこの本を執筆するに至ったのか、フィンランドに取材旅行をした際の写真やエピソード等まじえながらお話しいただきます。

トーヴェ・ヤンソン生誕100周年の今年、あらためてムーミンの物語を読んでみたくなるような好奇心をくすぐるイベントにぜひご参加ください。

日 程 8月6日(水)

時 間 19時30分開演(19時開場、21時終演予定)

場 所 カフェ モイ[吉祥寺]

出 演 熊沢里美(文筆家)

参加費 2千円(フィンランド風シナモンロールつき)

◎お申し込み方法は下記のとおり

お名前、ご連絡先電話番号、人数を明記の上、メールにてお申し込みください。件名は「ムーミン谷」としてください。折り返し、受付確認メールの到着をもって受付完了とさせていただきます。

みなさまのご参加お待ちしております。

フィンランドの「ママの味」

2014.7.15|facebook

「ぼくには、おかしをやいている、いいにおいがしてくるように思えてしかたがない」(ヤンソン『ムーミン谷の彗星』下村隆一訳)。 鼻をぴくぴくさせながら、ムーミントロールは考えます。そうして、冒険からの帰り道、ムーミントロールはじぶんたちがムーミン谷へ、ムーミンママがおやつを焼いて待っているなつかしい我が家へ帰ってきたことを知るのでした。

ぼくはこの、ママが焼くおやつの〝匂い〟からムーミンが我が家のありかを知るという一節がとても好きなのですが、いま手元にある下村隆一訳では、このときムーミンママが焼いていたのは「しょうがビスケット」ということになっています。クリスマスには欠かせないあの「Pepparkaka」でしょうか? でも、いま手元にないので調べようがないのですが、たしかおなじ部分を引用したサミ・マリラ『ムーミンママのお料理の本』では、それが「シナモンロール」だった気がしてならないのです。じっさい、それは「ムーミンママの往復ビンタ」と称された「フィンランド風シナモンロール」のレシピのページで見た記憶があるからです。

まあ、どちらであったところで特になにが変わるというわけでもないのですが、〝個人的には〟ここはやはりフィンランドの「ママの味」シナモンロールであって欲しいと思ってしまいます。

はたして原文のスウェーデン語では「Pepparkaka」なのか、それとも「Kanelbullar」なのか、重箱ならぬ白樺のカゴの隅を突っつきたい気分でいっぱいの今日このごろです。

それはそうと、あす水曜日は《フィンランド風シナモンロールのテイクアウトの日》。13時より、店頭にて焼きたてを販売いたします。メール、Twitter、このFacebookページのメッセージなどからお取り置きも可能です。お気軽にどうぞ。

鼻をぴくぴくさせながら、どうかモイまでたどりついて下さいね。

夕暮れどきの街角

2014.7.19|facebook

夕暮れどき、暇だったので外に出てパチリと撮ってきました。しばらくの間、外壁と耐震工事のため足場が組まれていたりしましたが、ようやくそれも撤去されてすっきりとした外観が戻ってきました。ちょっと嬉しい。

この季節、東急百貨店の角から大正通りを少し歩くと右前方に見えてくるこんもりとした「緑」が、「moi」を探しているひとには「目印」になってくれます。

おなじ建物の一階には、お店が4軒。洋服の「TIGER MAMA」さんと花屋の「4ひきのねこ」さん、そして6年ちょっと前、ほぼ同時に入った雑貨の「CINQ plus」さんとウチです。撮った写真をよくよく見返したら、ケヤキの木の陰に入って「moi」だけ写っていませんでした。ちょっと悲しい。

ヘルシンキとかストックホルムとかそぞろ歩いていると、思わずカメラを向けたくなるような印象的で、魅力的な《街角》と出くわしたりしますが、この吉祥寺の一角も負けず劣らずフォトジェニックで、わざわざ歩いてくる価値アリの《街角》だと密かに思っています。

修平さん

2014.7.22|facebook

なつかしい写真をみつけた。かつて、荻窪にあった時代の「moi」で撮られた数点の写真。

この写真を撮ってくれたのは、カメラマンの根津修平さん。修平さんとはじめて会ったのはまだお店を始める前、2001年のヘルシンキでだった。当時、修平さんはヘルシンキに暮らしていたのだ。

そのとき、ぼくはやはりヘルシンキに建築留学中だった関本竜太さん(「moi」の内装をデザインしてくださった方)といっしょに路線バスに揺られていた。関本さんの案内で、とあるデザイナーさんのお宅をめざしヘルシンキの郊外に向かっていたのである。

関本さんの話では、親しくしているヘルシンキ在住の日本人のなかに「修平という面白い男」がいるのだが、今回は時間がなくて紹介できないのがかえすがえすも残念とのことだった。

出発して10分ばかり経ったころだろうか、突然、ぼくらを乗せた路線バスがエンストを起こし道ばたで止まってしまった。運転手のおじさんの懸命の努力の甲斐もなく、バスに動きだす気配はない。ついにあきらめた運転手は、ぼくらにむかって言うのだった。「ここで降りて次に来たバスに乗ってくれ」。

「途方に暮れる」とはまさにこのこと。だいたい、ここは一体どこなんだ?

と、そのとき、関本さんがつぶやいた。

「あれぇ?」ん、なんだ、なんだ? 「それ、修平のアパートですよ」

向かい側に建つアパートを指差して関本さんは言う。

なにそれ? 新手の「ドッキリ」!?

さっそく携帯で連絡をとったところ運よく修平さんは在宅中、「はじめまして」とあいさつしてコーヒーをごちそうになったのだった。まったくもってウソのようなホントの話。

さて、先日18日、記念すべき「12周年」当日のことである。現在は長野県で暮らしているその修平さんがひょっこり現れた。実際に会うのは、そう、おそらく7年ぶりくらいだ。

もしや…… ぼくは思って尋ねてみた。案の定、修平さんはその日が「12周年」ということを〝知らなかった〟。やっぱり。そして、新聞紙でくるんだでっかい大根を差し出して言う。「これ、ぼくが畑でつくったんです。えっと、じゃあ、お祝いってことで、へへ」。

修平さんというのは、こういう男なのである。

あたたかいコーヒーのマグサービス

2014.7.26|facebook

あたたかいコーヒーのマグサービスをはじめます。

価格は700円(税込み)。容量は、通常のおよそ2杯分です。moiではあたたかいコーヒーの「おかわり」を300円で提供しておりますが、「きょうはたっぷり飲みたい気分」という方はあらかじめこのマグサービスをご利用いただくことでよりお得にお楽しみいただけるようになりました。

また、このサービスではフィンランドの著名なテキスタイルメーカーFinlaysonのパターンを使用したマグカップで提供させていただきます。ていねいにドリップした徳島アアルトコーヒーのアルヴァーブレンドを、フィンランドデザインのマグカップでゆったりお召し上がりください。

ムーミンのワックスペーパー

2014.7.29|facebook

明日7/30のテイクアウト分限定で、当店の【フィンランド風シナモンロール】をムーミンのワックスペーパーで包んでみました。

以前からお持ち帰り用のシナモンロールになにか一工夫できないかとかんがえていたのですが、ちょうどムーミンのワックスペーパーなるものを入手したので、明日のテイクアウト分に限り写真のようなかたちでお渡ししたいと思います(実際には、ラップで包装したものをさらにワックスペーパーにて個包装しています)。

焼きたてですのでそのままお召し上がりいただいてもかまわないのですが、ラップでくるんだ状態でレンジで20秒、さらにオーブントースターで軽く温めていただくことでより焼きたてに近い風味をお楽しみいただけます。そして、ムーミンのワックスペーパーで包んでお召し上がりいただければ手を汚すこともありません。

お求めいただいたシナモンロールをご自慢のシチュエーションで写真に撮って、「#シナモンロール 」のハッシュタグを添えてFB、ツイッター、インスタグラム等に投稿していただけたら楽しいなと思います。〝カフェモイ夏のシナモンロールまつり〟(笑)。ご来店お待ちしております。

────

なお、明日の【フィンランド風シナモンロール】の販売につきましては下記の通りです

時間 13時〜16時

場所 moi店頭にて(テイクアウトのみです)

予約 お取り置きを希望のお客様は、メール、FBのメッセージなどから個数、お名前、ご来店予定時刻をお知らせ下さい。

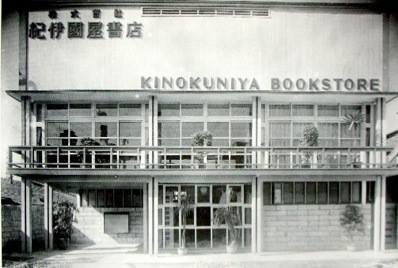

紀伊國屋ビル

2014.7.30|facebook

本が、宝石と等しく語られるような時代があったのだということを、きのう一枚の写真をとおしてあらためて理解した。

新宿にある紀伊國屋書店ではいま、「紀伊國屋ビル竣工50周年」を記念してさまざまなイベントがおこなわれている(ということを、きのう立ち寄ったときはじめて知った)。その関連で、階段の踊り場に旧「紀伊國屋ビル」の古い写真が2枚ほど飾られていたのだが、思わずその美しい佇まいに目が釘付けになってしまった。

設計は、1964年に竣工した現在の建物とおなじ前川國男。いわずと知れた日本のモダニズム建築の巨匠である。迷いのない直線によって構成されたその空間には、凛とした空気が漂う。とてもじゃないが、ふらっと入って立ち読みなどできないような敷居の高さ。いまでいえば、さしずめ「宝石店」のような雰囲気だ。

思えば、ある時代まで、本はだれもが容易に手にできるものではなかった。当然、値段も高かった。むかしの小説やエッセイを読んでいると、本をとても大事に扱う人々やアクセサリーのようにして本をあえて裸で持ち歩く大学生などと出くわす。書物とは、そうした時代にあっては、その人物の知性を象徴しいっそう輝かせる宝石だったのだろう。

古い写真のなかにある紀伊國屋書店の内観は、まさにそのようなものを扱うにふさわしいアカデミックな佇まいである。