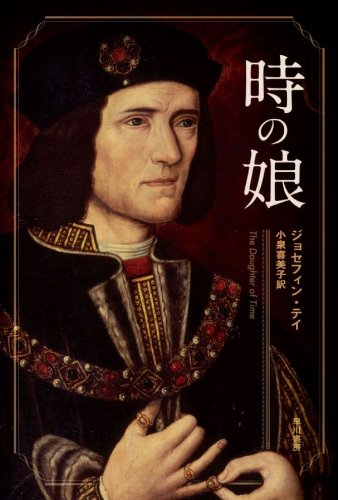

ジョセフィン・テイ『時の娘』

2013.1.8|review

ロンドン市警の腕利き刑事が、その巧みな推理力によって犯人と目された《男》の疑惑を晴らし、真犯人を追い詰めてゆく……。というと、ごくありきたりな推理小説に思われるが、その疑惑の人物というのがイングランド王《リチャード3世》という歴史上の人物、しかも刑事は不慮の事故により現在入院中、ベッドに寝たきりの身というところが、なんといってもこの小説の設定のユニークなところ。

まず、「捜査の基本」に立ち返って歴史的なエピソードから不確かな伝聞を剥ぎ取ることで、登場人物たちを「ひとりの人間の姿」に戻してゆく手際が鮮やか。助手役をつとめるアメリカ人青年とのやりとりにもユーモアが感じられる。途中、英国史に無知ゆえとっつきにくい箇所も多々あったが、それでも一気にラストまで読んでしまった。さすが、ミステリ通のあいだで「名作」と呼ばれる一冊だけのことはある。

戸板康二『團十郎切腹事件―中村雅楽探偵全集1』

2013.1.14|review

歌舞伎役者「中村雅楽」が、不可解な事件の《なぞ》を解く人気シリーズ。老優・雅楽のたたずまいがとにもかくにも魅力的で、つい手に取ってしまう。

この第一巻に収められているのは、江戸川乱歩の後押しで世に出ることになった「車引殺人事件」をはじめ、初期に書かれた18の短編。なかには、第42回直木賞を受賞した表題作「團十郎切腹事件」も含まれる。これは、ナゾの自殺を遂げた八代目市川團十郎の有名な事件を、およそ百年後に「中村雅楽」がなぞ解きするというもの。若い時分に耳にした知人の昔話をきっかけに、次第に切れ味を増してゆく「雅楽」の推理に圧倒されるが、じつはこれ、ジョセフィン・テイの古典『時の娘』への秀逸なトリビュートとなっている。過去の歴史的事件のなぞ解きという構成はもちろんのこと、「雅楽」がその推理を披露するシチュエーションも、人間ドッグで入院中のベッドの上という凝りよう。

どうやら、戸板康二という作家は「無」からなにかをひねり出すよりも、実在するさまざまなものを巧みに組み合わせて新たな魅力的な存在を生み出す天才のようで、それはまた「中村雅楽」というキャラクターの造形にも活かされている。巻末に収められた自身による作品ノートによると、「雅楽」の名は中村歌右衛門と酒井雅楽頭を組み合わせたもの、老優の語り口などは親しくしていた歌舞伎界の古老・川尻清潭から、そのほかにも岡本綺堂『半七捕物帳』やエラリー・クイーンのミステリに登場する「ドルリー・レーン」などもヒントにしているとのこと。こんな具合にさまざまな影響を直接的間接的に受けながらも、「中村雅楽」がまったく独自の魅力的キャラクターとして生き生きしていることに感心せずにいられない。品格と威厳を兼ね備えた老人でありながら、無心で推理に没頭するその様子はなんとも無邪気で微笑ましい。

シャーロット・アームストロング『毒薬の小壜』

2013.1.19|review

「善意のサスペンス」(by訳者)。あるいは、「善人だらけの毒薬さがし大会」!?

全体は、大きくふたつに分けられる。主人公の男が自殺を決意するまでを描いた前半は、心理描写が中心で登場人物もごく少なくやや退屈でシリアスな印象。とはいえ、時折あらわれるフレーズが後半になって生きてくる。再読推奨。一転、失われた毒薬の行方をめぐって一挙に登場人物がふえる後半は、突如にぎやかに、そしてコミカルに。映像的にいえば、前半はモノクロで後半はフルカラーという感じかな?

ハッピーエンドということもあるが、とにかく読んでいてじわじわ楽しくなってくる。話の発端は奇妙だが、落語のようでもあり、モーツァルトのオペラブッファのようでもある。

連城三紀彦『運命の8分休符』

2013.1.23|review

もっさり、愚直な珍探偵。ルックスも性格も鈍臭い上に、ワケあって定職にもつかず日々ぼーっと過ごす「軍平クン」のもとには、どうしたわけか続々と美女から難事件が持ち込まれてくる。

鈍臭い軍平クンのこと、当然その推理力も「カミソリのように」というわけにはいかない。あくまでも愚直に、ひたすら奥歯にはさまったモヤシの筋を取り除くかのように、あるいは牛が食物を反芻するかのようにモゴモゴとゴニョゴニョと事件のナゾを解いてゆく。その細々とした事柄をスルーできないじれったい性格が、彼のもっさりとした印象のゆえんであると同時に、また誠実さの証しでもある。

トリックはどれも凝っているが、ひとの先入観のウラを突いてくるという点でどれも共通している。そして、そういうトリックに「あっ」と「気づく」ことができるのは、なにより軍平クンの愚直さあってこそ。ミステリであると同時に、たいがいのひとがスルーしがちなそういう軍平クンの魅力をよりによって美女たちが見抜いてくれるという点で、この小説はまたなかなか甘やかなファンタジーでもある。

※「北村薫が選ぶミステリー通になるための文庫本100冊」からの一冊。

三島由紀夫『花ざかりの森・憂国―自選短編集』

2013.1.23|review

1956年のロールプレイングゲーム。七つの橋を、ひとこともしゃべらず、また誰からも声をかけられず渡り切ることができれば願い事が叶う。そんな迷信を信じて、四人の女たちが夏の宵闇へと繰り出すのだが……。

「橋を渡る」という単純な行為が、一つクリアしたのをきっかけに他愛のない《遊戯》から、いつしか興奮と陶酔、抜き差しならない緊張を孕んだ《儀式》へと様変わりしてゆく。そのプロセスの描写がじつに見事。「願事(ねぎごと)」にみずからの幸せを託すしか生きようのない女たちが繰り広げる、静かなるスラップスティックコメディー。

※『橋づくし』のみ

柳家花緑『落語家はなぜ噺を忘れないのか』

2013.1.28|review

噺が身についているから、落語家は噺を忘れない。

その「さおだけ屋はなぜ潰れないのか」的なタイトルから、《落語家が明かすマル秘暗記術》のような内容を期待するときっと肩すかしを食うだろう。落語家が噺を忘れないのは、ただ台詞を暗記しているだけではなく「立体的に」覚えているからだと著者は言う。それが「噺が身につく」ということであり、それはただただ稽古の賜物でしかない。ではいったい、落語家は噺を身につけるためにどんな具合に稽古を重ねているのか?この本の「肝」は、そこにある。

個人的には、花緑師が演じる『笠碁』がいままで聴いた誰の『笠碁』とも違うため、いったいその「型」がどこからやってきたのか知りたくて手にしたため、最後まで興味深く読むことができた(第4章「自分のネタを作る〜『笠碁』への挑戦」が、そのまま花緑版『笠碁』の誕生秘話(?)となっている)。これを読んで、花緑版の『笠碁』が、いわば伸び縮みする「時間」感覚という視点から再構築されたものであることがなるほど、よくわかった。ただ、「時間」という視点なら、従来どおりのサゲでもけっして矛盾はしないようにも思うのだけど。水滴が落ちてくるのも忘れて笠をかぶったまま碁盤にかじりつくおじいちゃんの大人げない様子から、碁を打とうにも相手がいない、そんな「待った」の日々の長さが手に取るように伝わってくるから。

落語家はどのようにして噺を自分のものにするか。落語好きなら読んで損はない、落語家の「了見」がよく伝わる一冊。