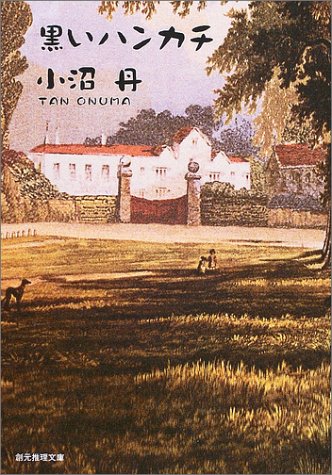

小沼丹『黒いハンカチ』

2012.10.22|review

このミステリには、「洒脱」の風が吹いている。昭和30年代に女性雑誌の連載モノとして発表されたのがもともとだそうだが、「古めかしさ」は50年という時間を経てかえってほどよい「異国情緒のようなもの」に転化している。

さらりとした文体にも、日常のなかにちいさな「気づき」として表れるトリックを見破るカギにも、作者が、肩肘張らず必要最小限の「ことば」でもってこの小説を書こうと試みていただろうことが感じられる。最初のうち、あたかもそれが重要な小道具であるかのように扱われる「太い赤い縁のロイド眼鏡」がいつのまにか登場しなくなるあたりは、連載が進むにつれ主人公「ニシ・アズマ」のキャラクターがそれじたいで十分に魅力的に成長したせいだろうか。

たとえばジャック・ロジエが撮った短編映画のような、12本のかわいい探偵小説集。

芦原すなお『ミミズクとオリーブ』

2012.10.28|review

時計の針でいえば20分くらい、この物語の登場人物たちはズレている。

だいたい、事件のナゾを解くのは、割烹着姿でオリーブの木にやってくるミミズクを餌付けするような主婦なのだ。

「天然」と呼ぶにふさわしい中年小説家の夫も、その友人も、みんな一定の幅でズレている。ついでにいえば、食卓に並ぶ旨そうな食事の数々も、いわゆる家庭料理と呼ぶには微妙にズレた凝り具合だ。

いってみれば、そこは時計の針で20分くらいズレた世界、異次元なのだろう。むしろそこでは事件に巻き込まれる人々はみな、ふつうに映る。

ふつうの人々がふつうに生きようとあがくとき、そこに「事件」は生まれる。ふつうの世界とは、そういう「哀しみ」に溢れた世界なのだ。

登場人物にあわせて「20分」くらい視線をずらすとき、読者は自分の生きるこの世界の「哀しみ」にはじめて触れ、驚愕する。