フィンランドのデザイナー/アーティスト、タピオ・ヴィルカラ(Tapio Wirkkala, 1915-1985)の日本初となる回顧展【タピオ・ヴィルカラ 世界の果て】が、東京ステーションギャラリーにて開催(2025年6月15日まで)。今回はこの回顧展をかねてより熱望していた、Moi代表の岩間がレポートをお届けします。

待ちに待った、日本では初となるタピオ・ヴィルカラの回顧展がはじまりました。

イッタラ社のデザインコンペに優勝したタピオ・ヴィルカラが、そのキャリアを本格的にスタートさせたのは戦後まだまもない1946年のこと。1951年に開催された第9回ミラノ・トリエンナーレでは、3つのグランプリに輝くという快挙により一躍脚光を浴びるとともに、その仕事をつうじて「北欧デザイン」の質の高さを世界に強く印象づけるきっかけともなりました。いまにつづく世界的な北欧デザイン人気はここにはじまったのです。

北欧デザインというと、いまではシンプルで機能的な家具やテーブルウェアを思い浮かべるひとも多いでしょう。けれど、それだけではありません。自然との対話からインスピレーションを得た大胆で美しいデザイン。それもまた北欧デザインを語る上ではずすことのできない重要な核をなしています。じっさい、1951年のミラノ・トリエンナーレでグランプリを獲得したヴィルカラの花瓶《カンタレッリ》はフィンランドの森で目にすることのできるアンズタケから着想を得たユニークな作品でした。

そういった意味でも、タピオ・ヴィルカラの回顧展は待ち望まれたものでした。ヴィルカラの偉業をとおして、厳しい自然の内に宿る「美」をみごとに抽出したかのような北欧デザインの真髄にふれる恰好の機会なのですから。どうしてわくわくせずにいられるでしょう?

会場に入ってまず出迎えてくれるのは、無造作に積み上げられた木材のブロックを思わせる巨大な壁。いや、よくよく見ればそれは壁ではありません。なんと両開きの「扉」でした。じつはこれ、タピオ・ヴィルカラがヘルシンキに構えたみずからのスタジオの扉としてデザインされたもの。さっそくの“遊びごころ”に思わず頬が緩みます。

それにしたって、訪れたひとはこのドアを前にさぞかし当惑したのではないでしょうか? ハリー・ポッターのテーマパークじゃあるまいし。とはいえ、さまざまな素材にそのデザインでいのち吹き込んだ魔法のようなタピオ・ワールドへの序奏としてはたしかにこれ以上ふさわしいものもない、そんな作品です。

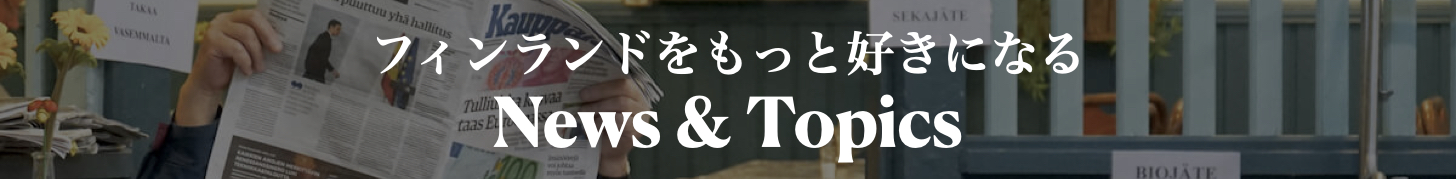

タピオ・ヴィルカラには、その風貌もふくめてどこか何千年も森の奥に暮らす「魔法使い」のイメージがつきまといます。個人の感想ですが。そして、そのイメージを紐解く呪文があるとすれば、それはこの世界に散らばったありとあらゆる素材に対する《好奇心》でしょう。

《Cabinet of Curiosities|素材のすべてを知る》と題された展示室では、さまざまな素材にじかに触れ、職人との対話を重ねながら唯一無二の作品を生み出していったヴィルカラの仕事を約200点の作品から俯瞰することができます。

点数もさることながら、まず圧倒されるのは素材の多種多様さ。これほどの量の仕事をたった一人のデザイナーが生み出したとは……

ガラスや磁器のテーブルウェアにはじまり、そこには照明器具や積層合板を加工したアートピース、プラスチック製のトマトケチャップのボトルがあるかと思えば金具のドアノブや「プーッコ」と呼ばれるサバイバルナイフ、神話をモチーフとしたような装身具、さらには切手や紙幣まで所狭しと並んでいます。ヴィルカラの好奇心はとどまるところを知りません。こうした作品の数々を、文字通り世界中を駆け回りながらヴィルカラは世に送り出したのです。

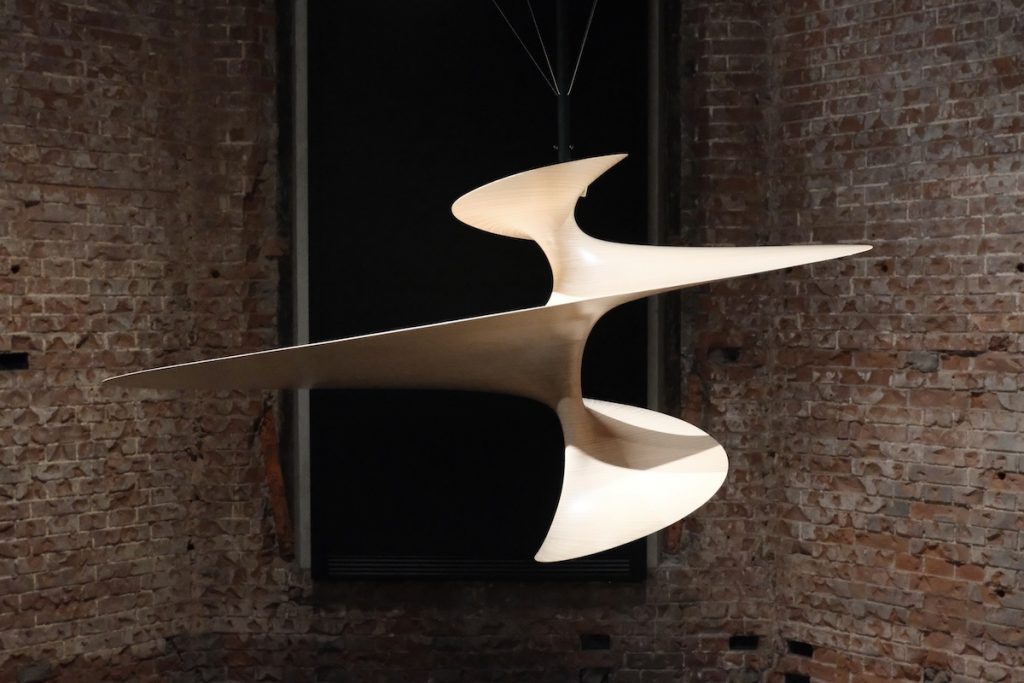

また、60年代のなかばにはミラノ・トリエンナーレでの成功や雑誌「Domus」の初代編集長でデザイナーでもあったジオ・ポンティとの親交をきっかけにヴェネチア・ムラーノ島のガラス職人たちとの協働がはじまります。

この協働は、ヴィルカラに伝統的なヴェネチアングラスの優美で繊細な曲線と南方の色彩をもたらしたようです。グラスや皿、ボトルといった作品のひとつひとつを見れば、それがたんなる優秀な職人たちとの協働という以上に、北の知性と南の感性とのしあわせな融合の果実であることがわかります。

多忙をきわめる日常から逃れるように、タピオ・ヴィルカラが北極圏に位置するイナリ近郊のレンメンスーに新たな拠点をもうけたのは1960年代初頭のこと。静かな湖水に面したログハウスでの生活は、電気も電話もない、いまで言うところのオフグリッドの生活でした。そこでヴィルカラは、自然との対話を通じて新たなインスピレーションを蓄えていきます。

ヴィルカラが、森に自生する植物や生きものたち、自然の光景やサーミの人びとの暮らしぶりなど、じっさいに目にしたり手でじかにふれたりしたものを作品として表現するいっぽうで、その作品を眺めるとき、わたしたちは北の大地が見せるさまざまな表情が目の前に展開されてゆくのを感じます。ヴィルカラが仕掛けた魔法の瞬間です。そんなとき、タピオという名前がフィンランドの国民的叙事詩《カレワラ》に登場する森の神の名前でもあったことを思い出すのです。

自然へのヴィルカラのまなざしを感じさせる作品として、たとえば《スオクルッパ》と呼ばれるうつくしいフォルムをもつ鳥の彫像を挙げることができます。

《スオクルッパ》とは、実在する鳥の名前ではありません。ヴィルカラがその手で生み出した想像上の鳥とのこと。静寂の中にひっそり佇むその水鳥の姿を見ていると、ついこちらまで息をひそめてしまいます。実在しないはずなのに、こちらの気配に気づいていまにも飛び立ちそうな、そんな血の通ったぬくもりが感じられるのがふしぎです。

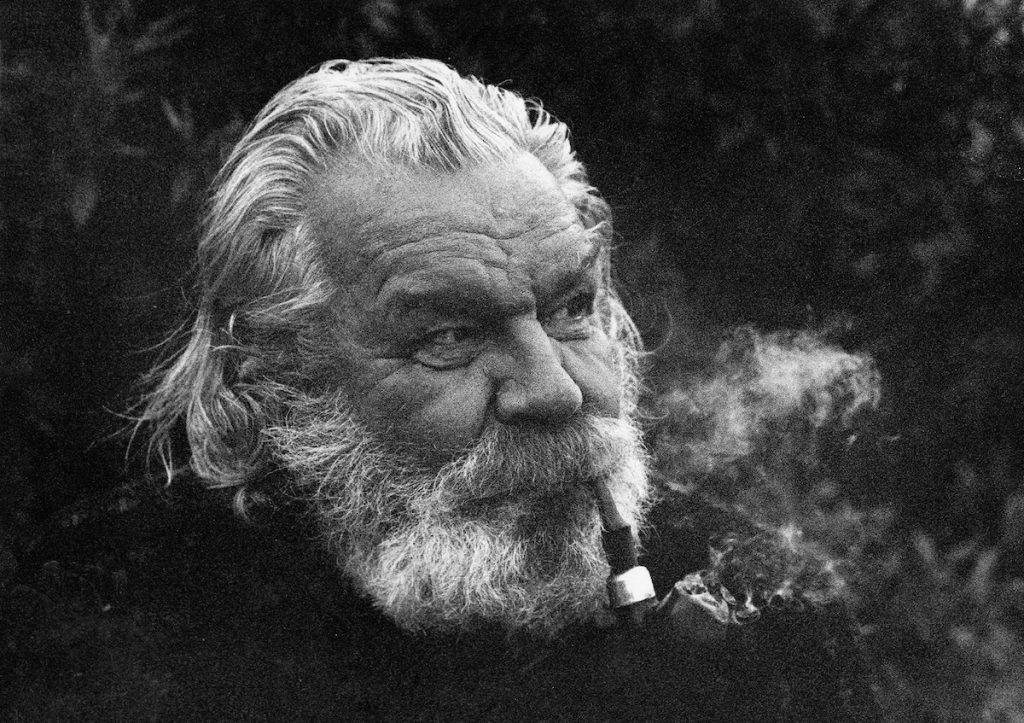

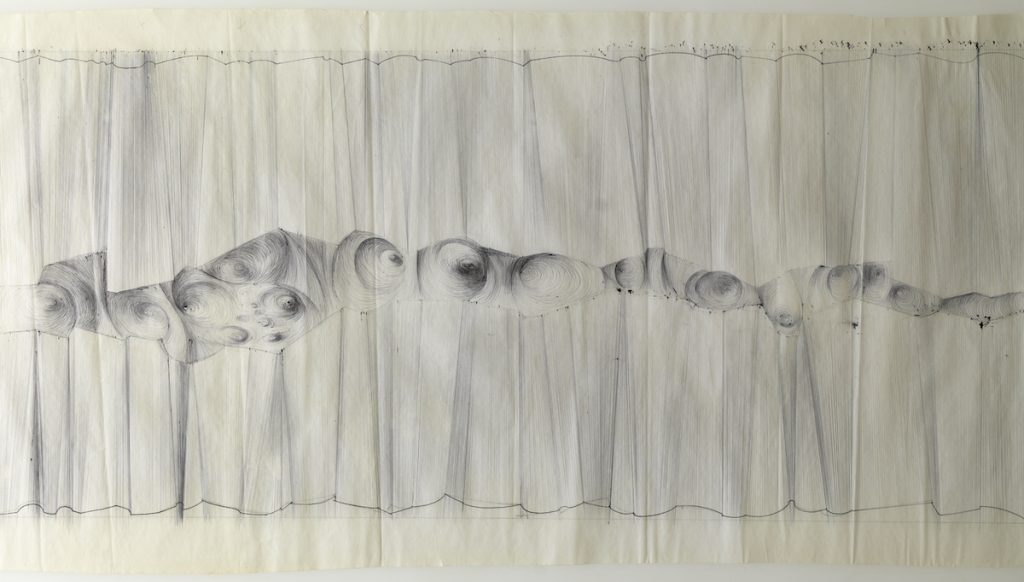

いっぽう、モノにいのちを吹き込むタピオ・ヴィルカラの魔法がもっとも顕著なのは、彼自身が考案した《リズミック・プライウッド》なる積層合板による一連のアートピースでしょう。

薄い木の板をミルフィーユのように何層にも重ねてつくられるプライウッド。プライウッドというと、あるいはインテリアに関心の高いひとならアルヴァー・アアルトやチャールズ・イームズの椅子を思い浮かべるかもしれません。じっさい、アアルトやイームズは積層合板の技術を採用することで「木」という身近な素材をあたかも「鉄」のように自在に扱うことができるようになったのでした。

ほんらい、積層合板は木を工業製品に使いやすくするために加工したものです。けれど、タピオ・ヴィルカラがとったのはまったくちがったアプローチでした。ヴィルカラの眼は、幾重にも積み重ねられた断層に「美」を見出します。

とりわけ、無数の層からなる断面を異なる角度で精妙につぎ合わせることで葉っぱ状にかたちづくられた《レヒティヴァティ/リーフ・ディッシュ》はヴィルカラの代表作のひとつとしてよく知られる作品です。アメリカの雑誌「ハウス・ビューティフル」は、それを「世界で最も美しいオブジェ」と称賛しました。

加工した木に、あたかもそれが一本の樹木であるかのような新たないのちを吹き込むその発想の自由さ。デザイナーという肩書きだけでは到底語りつくせない、ヴィルカラの作品を見るよろこびがそこにあります。

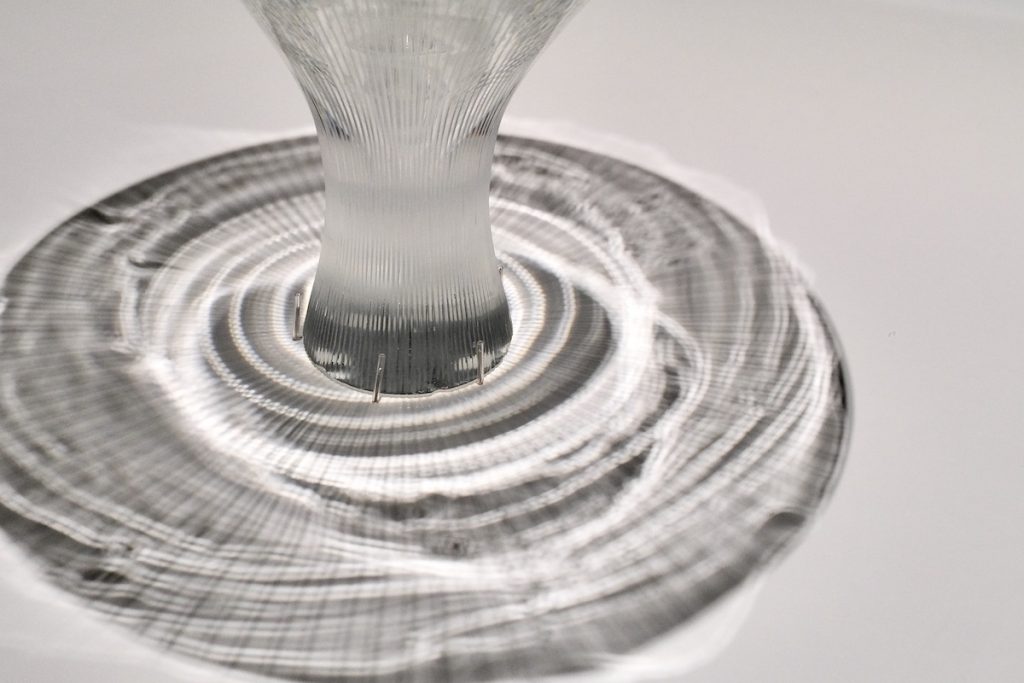

こうして、最後にわたしたちはこの展覧会のタイトルであり、またタピオ・ヴィルカラの代表作の名前でもあるウルティマ・ツーレ、“世界の果て”へとたどりつきます。

ここで紹介されるのは、1967年に開催されたモントリオール万博のために制作された全長9メートルにおよぶ巨大な木彫レリーフと、氷が融け落ちる一瞬をとらえた一連のガラス製品というふたつの《ウルティマ・ツーレ》。

木彫レリーフの実物はEMMAーエスポー近代美術館に展示されているため見ることはできませんが、デジタル再現で確認することが可能。また、じっさいのイッタラ社のグラスウェアからつくられたインスタレーションも見事です。

それにしても、と思います。ふたつの異なるモチーフの作品におなじ《ウルティマ・ツーレ》と名づけたことに何か意味はあるのでしょうか? また、タピオ・ヴィルカラにとっての《世界の果て》とははたしてどういった場所を指すのでしょうか? その問いに対する答えは、わたしたちひとりひとりが持ち帰るべき宿題かもしれません。

以下、個人的な話ですが。

展覧会に足を運んだのは、ちょうどコトッと音をたてて一段季節が先に進んだようなよく晴れた春の午後。家に帰って、タピオ・ヴィルカラがデザインした《ウルティマ・ツーレ》のグラスでつめたいコーヒーを飲みました。

氷を削ってつくったかのようなそのグラスを手にするとき、心はいつも雪解け間近の北極圏へと飛ばされます。モノと自然との「際」にあるヴィルカラのデザインは、ただ自然の模倣にはとどまっていません。一見したところそう見えたとしても。それはいつだって、わたしたちを自然へと接続するハブになっています。

ぜひ、この回顧展をつうじてあらためて北欧デザインの独自の魅力を味わってみてはいかがでしょう。

text : iwama

photo : harada

タピオ・ヴィルカラ 世界の果て

会期:2025年4月5日(土)~6月15日(日)

会場:東京ステーションギャラリー

所在地:東京都千代田区丸の内1-9-1

時間:10:00~18:00 (金曜日~20:00) *入館は閉館30分前まで

休館日:月曜日 (ただし5月5日、6月9日は開館)

観覧料:一般 1500円/大高生 1300円/中学生以下無料