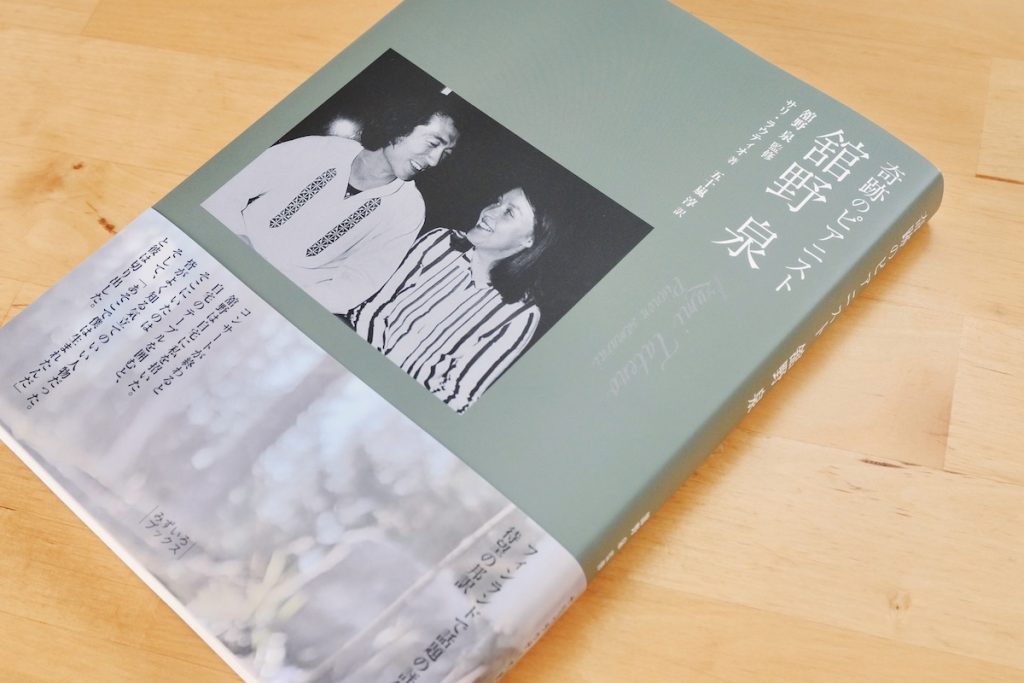

みずいろブックスからピアニスト舘野泉の評伝が出たと聞き、さっそく手にとった。

北欧が好きで、しかもクラシック音楽も好んで聴くぼくにとって、長年フィンランドを拠点に活躍してきた舘野泉は親しみ深い存在だ。じっさい、ぼくは北欧の作曲家たちの手になる佳曲の数々を彼の演奏をつうじて知った。また、ウィットに富んだ語り口でフィンランドでの暮らしぶりを綴ったエッセイも折にふれ楽しんできた。

だがそのいっぽうで、ぼくにとって舘野泉というピアニストはいまだ謎めいた存在でもある。

みずからの活動拠点にフィンランドを選んだ理由や現地での活動の様子といった情報を、日本ではほとんど知りうる機会がなかったせいもある。また、昨今の“左手のピアニスト”としての目を見張るような活躍ぶりにしても、高齢かつ不自由な身体をおしてそこまでやる必要があるのかと、おせっかいながらハラハラした気持ちで見守ってきた。

いったい、舘野泉をそこまで駆り立てるものは何なんだろう? そこが知りたかった。

そういうわけで、ぼくはこの『奇跡のピアニスト 舘野泉』という本をかなりの関心と、そして期待をもって読んだ。そこに音楽家、舘野泉の“謎”をひもとくヒントがあるのではないか、そうかんがえたからだ。

そして、期待は裏切られなかった。まさにパズルの空隙を埋めるピースともいえる興味深いエピソードが詰まったこの本を読むことで、ぼくの中で舘野泉という音楽家は、よりくっきりとした輪郭をもって像を結んだように思うのだ。

フィンランド人よりフィンランド人らしい

この評伝『奇跡のピアニスト 舘野泉』の著者サリ・ラウティオは、ジャーナリストで音楽家の肩書も持つフィンランドのひとである。おそらく言語の問題もあり、外国人が日本の芸術家の評伝を書くというケースはとてもめずらしい。けれど、舘野泉が長年フィンランドを拠点に活動してきたこともあって、この本ではむしろそのことがプラスの方向に作用しているようだ。

じっさい、現地の新聞や交友関係にある人々らの証言は、フィンランドで孤軍奮闘しながら芸術家としての熟成期をすごしていた舘野泉の姿をありありと伝えてくれる。

たとえば、1970年代のフィンランドでの舘野泉について。

そこで紹介される「舘野はフィンランド人よりフィンランド人らしい」というある批評家の言葉は、舘野泉がヘルシンキでおこなったリサイタルに寄せて書かれた新聞記事からの抜粋である。舘野はそのリサイタルのプログラムを、なんと全曲フィンランドの作曲家の作品のみによって組んだのだ。毎日いくつものクラシックの演奏会がひらかれる現在の東京だって、いきなり無名の外国人演奏家が邦人の作品だけでプログラムを組むなんて聞いたことがない。しかも、当時フィンランドの演奏家でさえ、自国の作品にほとんど目を向けていなかったというのだからなおさらだ。どれだけセンセーショナルな出来事だったか想像するのはたやすい。だが、そんな無謀ともとれる冒険を、さらっとやってのけてしまうのが舘野泉なのだ。

あるいは、舘野がフィンランドを代表する作曲家であるシベリウスのピアノ曲をレコーディングしようとしたときには、その計画を聞きつけた「権威ある情報筋から、偉大なシベリウスのピアノ作品をレコードに収録するのは冒涜でしかない」という声が舘野の耳に届く。管弦楽、とりわけ交響曲の分野で偉大な業績を残したシベリウスも、そのピアノ作品についていえば当時のフィンランド国内でさえ、まったく評価されていなかったということがわかるエピソードである。

いま、北欧の抒情を感じさせるシベリウスの小品やロマンティックなパルムグレンの佳曲に親しんでいるぼくらからしたら、まったく驚きというほかない。灯台下暗しとはよく言ったものだ。

1976年には、そうした功績に対して舘野泉に、時のフィンランド大統領より獅子第一等騎士勲章が授与される。まさに、フィンランドの人たちが見過ごしていた宝石が、舘野によってとりあげられることでふたたび輝きを取り戻したわけだから、当然といえば当然だろう。

より“心魅かれること”のほうへ

こうした事実だけみると、ぼくらはうっかり舘野泉に“北欧音楽の伝道師”といったレッテルを貼ってしまいたい誘惑にかられる。じっさい、それはいまなお、舘野を苦しめてもいる。

たしかに、北欧の知られざる作品の数々が、舘野泉というピアニストの手によって光をあてられたのは事実としても、彼が最初からそうした意図をもって“発掘”していたわけではないということは知っておく必要がある。それを舘野泉本人の言葉を借りて説明すれば、ただ「心魅かれることをしてきただけ」という、いたってシンプルな動機に落ち着く。

事実、北欧のピアノ作品にかぎらず、ナザレーやグラナドス、そしてなんといってもセヴラックなど、ふだんあまりとりあげられる機会のない作曲家のピアノ作品を、彼が精力的に演奏してきたことはクラシック音楽の愛好家なら誰しも知るところである。

このように、なにかの選択にあたって舘野泉が「心魅かれること」のほうへと向かうこと、みずからの心の声に従うという信条は、なにもレパートリーの話にかぎったことではないらしい。

初めて舘野泉がフィンランドの地を訪れたのは、デビューしてまだ間もない1962年のことだった。そしてその2年後、1964年にはヘルシンキへの移住を決行している。ふつう音楽家がどこか外国に移住すると聞けば、ぼくらはたいていその土地に師事したい教師がいるとか、あるいは特定の作曲家について研究するためといった理由を想像するものだ。ところが、この本を読むかぎり舘野泉のフィンランド移住の背景には、そこまでの大義名分が見当たらない。

幼い頃からなぜか「北」にあこがれを抱いてきたことや、その結果フィンランド人のペンフレンドを持つに至ったこと、また母がまだ女学生だった頃、英語教師として赴任していたノルウェー人の弾くシンディングの小品に親しんできたことなど、北欧と舘野泉とを見えない糸でつなぐエピソードはさまざま紹介されてはいる。そうしたエピソードを読めば、なるほど、舘野もまた東山魁夷が言うところの「心に“北”を指す磁針をもつひと」なのだとわかる。

これがもし、ただ旅行先の選択という話なら不思議でもなんでもない。けれど、舘野泉はバッグパッカーではない。当時デビューリサイタルを成功裡に終えたばかりの将来を嘱望されるピアニストである。ベルリンでもパリでもニューヨークでもなく、移住先がヨーロッパの北の果てというのは、この先のキャリアに及ぼす影響を思えば理解しがたいものがある。この非常識ともとれる決断には、さぞかし周囲の人々もやきもきさせられたのではないか。

それでも、舘野泉の意志がゆらぐことはない。彼は言う。「音楽はどこにでもあって、どこからでも摘むことができる。私は決まりきった名曲に未練はない。自分の意志で弾くことが私にとってはもっとも大切なのです」。こうした常識にとらわれない自由な判断力と、それと決めたときの圧倒的な行動力こそは、舘野泉という音楽家を理解するうえでけっして無視できないものである。

人が楽器と向き合えば

では、ときに頑なともいえるこの強い思いの源泉はいったいどこにあるのか?

それは、この本を読むかぎり少年時代に体験した太平洋戦争の影響を抜きにしてかんがえることはできない。

音楽家の両親のもと早くから才能を開花した舘野少年は、恵まれた環境の中、あたかも空気を吸い込むように音楽に接しのびのびと成長する。しかし、戦争が本格化するにつれ西洋音楽は「ぜいたく品」、さらには「敵性音楽」と呼ばれ、練習もままならない日々が続く。

やがて戦争も終結し、10歳になった舘野泉は焦土と化した東京で、ふたたび音楽を奏でるよろこびを取り戻す。混乱の中、貧困や飢えに苦しみながらも自由や社会的な絆、文化的な営みを求めて集まってくる人びとの情熱的な姿は、少年の心に音楽がもつ力の大きさを焼き付けることにつながったようだ。

舘野泉は、みずからエッセイにつぎのように記す。「人が楽器と向き合えば、いつでもどこでも音楽を奏でることができる。その考えを常に持ち続けながら、私は人生を歩んでいる」。それは、なにがあろうともこんなにもすばらしい音楽というものを、けっして手放しはしないという決意表明のようにもとれる。

“左手のピアニスト”として

舘野泉が、突然の病に倒れ右手の運動機能を失ったのは2002年のことだった。その報せを聞いたとき、神様はなんて酷い仕打ちをするのだろうとぼくは思った。ピアニストにとってそれは死刑宣告にも等しいことではないか。

しかし、深い絶望と長い逡巡の時間を経て、舘野泉は“左手のピアニスト”として奇跡のカムバックをはたす。

たしかに、これまでにも“左手のピアニスト”として活躍した音楽家がいなかったわけではない。けれど、そうした音楽家は必然的にごく決まった楽曲ばかりをひたすら演奏しなければならない運命にあったのもまた事実だ。

だが、舘野泉はそれを拒む。理由をたずねれば、きっと「それは心魅かれないから」という答えが返ってきたにちがいない。

そして舘野がしたことといえば、左手で演奏可能な楽曲のレパートリーをより豊かにするため、みずから作曲家に、左手のためのピアノ作品を委嘱するというアイデアだった。演奏する曲がないなら作曲してもらえばいいじゃない、というわけだ。

とはいっても、いくら舘野泉じきじきのお願いとはいえ、依頼を受けた作曲家の多くは当惑したにちがいない。これまで左手のための楽曲をつくった経験のあるひとはほとんどいないだろうし、そもそも完成したとて、どれだけ実演の機会があるかもわからない。とてもじゃないがふたつ返事で、というわけにはいかなかったろう。

ところが、こうして委嘱を受けたひとりである作曲家の吉松隆はつぎのように証言する。「舘野さんが頼めばみんなが作曲してくれる」。なぜと言えば「舘野さんは新しい曲を楽しんでいて、コンサートでも何度も立派に演奏してくださる」と。つまり、これほど作曲家冥利に尽きることはないというわけだ。

こうして作曲された左手のための音楽は、巻末のリストをみるかぎり、2024年5月時点ですでに150曲ちかくにも及ぶ。とんでもない数である。かつて舘野泉は北欧の隠れたピアノ曲を掘り起こすことにより、ピアニストのレパートリーをより拡充することに貢献したが、このようにして作曲された作品もまた未来のピアニストにとっての財産の一部となってゆくことだろう。さらには、より能動的に左手のための作品に取り組む作曲家や、プログラムのなかに左手の作品をくわえるピアニストが現れないともかぎらない。

よろこびを伝える音楽

舘野泉のコンサートではこのようにして誕生した作品の数々がプログラムに並び、そうしたいわゆる「現代音楽」の数々をクラシック音楽の愛好家も、またとりわけそうというわけでもないひとも一緒になって無心で耳かたむけている。これはある意味“奇跡的”な光景といっていい。

演奏することのよろこびは、作曲家に新しい音楽をつむぐよろこびをもたらし、また会場を訪れたひとりひとりに音楽を聴くことのよろこびをあたえている。

個人的な話で申し訳ないが、ぼくはシベリウスをふくむフィンランドのピアノ小品集のCDとともに、舘野泉の弾く武満徹の作品集を愛聴している。ただの愛好家のはしくれにすぎないぼくにとって、武満の音楽はけっして聴きやすいとばかりいえないものだが、それでも舘野の弾く武満には瑞々しく、人肌の心地よさが充ちている。それがずっと不思議だった。

そして、この『奇跡のピアニスト 舘野泉』を読み終えたいま、その理由がなんとなくわかったような気がしている。“よろこび”とは、きっと伝播するものなのだ。

最後に、この本がこれまでシッランパー『若く逝きしもの』の復刊やヴァルタリ『エジプト人シヌヘ』の新訳といったフィンランド文学の“クラシック”を手がけてきた、みずいろブックスより出ると聞いた時にはすこし意外な感じがした。

聞けば、シッランパーの復刊を考えていたころ、たまたま古い新聞のなかにこの本を愛読してきたという舘野泉による文章を見つけ、それに背中を押されるようにして復刊までこぎつけたというエピソードがあったらしい。そのため、復刊された『若く逝きしもの』には、表紙をひらくと、復刊に際して舘野泉から寄せられた、すてきなメッセージが印刷されている。

なにが書かれているか、それはぜひ自分の目で確かめてほしい。

text : iwama