11月22日から27日まで開催されていたヨーロッパ文芸フェスティバル2022。その2日目最初のトークイベント「ミカ・ワルタリ『エジプト人』の翻訳について」を聴講するため、東京九段にあるイタリア文化会館へ行ってきました。

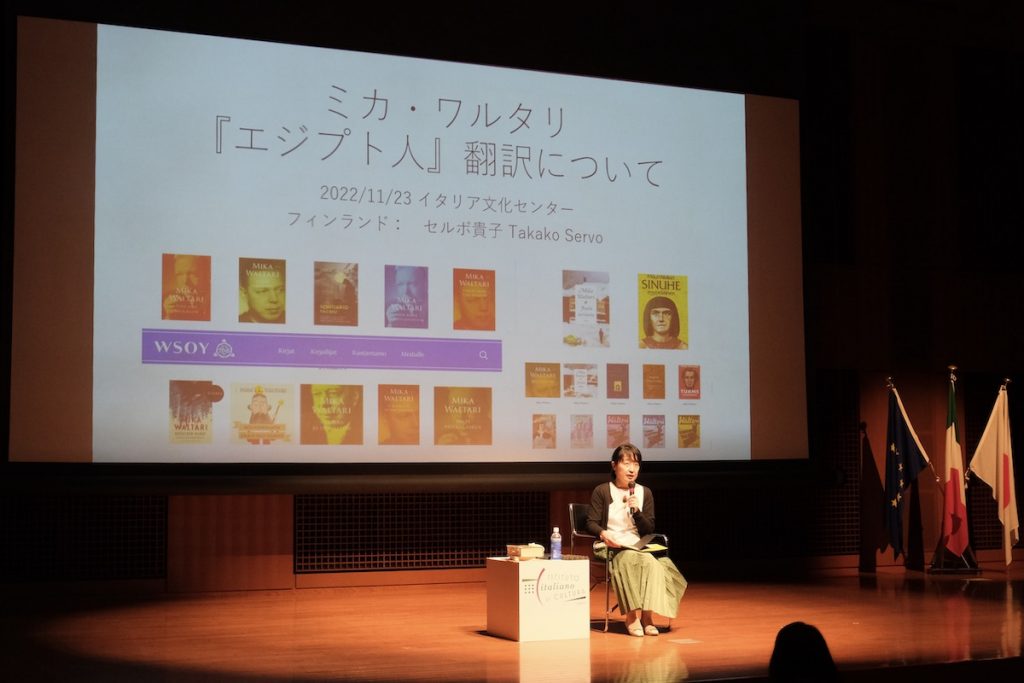

トークイベントに登壇されたのは、フィンランド文学を代表する名作『エジプト人』の翻訳に携わっ ていらっしゃるセルボ貴子さん。これまでにも北欧語書籍翻訳者の会やフィンランドセンターのオンラインイベントを拝見したことはありましたが、今回は直接お話を聞くことができる貴重な機会となりました。

+ セルボ貴子さんのご紹介

+ みずいろブックスとの出会い

+ ミカ・ワルタリと『エジプト人』について

+ 翻訳の難しさ

+ シッランパーとワルタリ

+ 3300年前のエジプトへ

セルボ貴子さんのご紹介

トークの前にフィンランドセンターのアンナ=マリア・ウィルヤネン所長から、ミカ・ワルタリの 『エジプト人』とセルボ貴子さんのご紹介がありました。セルボさんがご自身のことについて通訳され るという面白い展開に。

アンナ=マリア所長が『エジプト人』を初めて読んだのは12歳の頃。ワルタリは「言葉の名手」だそうで、「あなたの言っていることなんて蠅の羽音のようにしか聞こえない」という本の中のセリフを普段から家で引用したりもするとか。「翻訳とは文化と文化の架け橋であり、その作品に新たな生命を吹き込み、飛び立たせることができるものです」とアンナ=マリア所長。なるほど翻訳者とは、時間も距離 も飛び越える旅の水先案内人なのかもしれないと思いました。

*

2001年からフィンランドに在住されているセルボ費子さん。広島で英語教師をされていたご祖父やご家族の影響で英語に親しまれてきました。また芸術文化の中心地から難れた場所でも、本というものはどこでも手に入り、世界への窓が開かれていると感じていたそうです。

ロンドン留学の後、ご結婚を機にフィンランドへ。移民向けのコースでフィンランド語を学ばれまし た。ミカ・ワルタリの『エジプト人』を知ったのは20年前の2002年。朗読を書き取るディクテーションなどをしたり、子育ての時期に全く眠らなかった息子さんを腕の中であやしながら、ご自身でも少しずつ読み進めていかれました。

みずいろブックスとの出会い

今回『エジプト人』を出版される「みずいろブックス」は、フィンランドの翻訳小説を中心にしてい るひとり出版社さんです。セルボさんの翻訳者仲間でもある上山美保子さんの紹介で知り合われたそうです。

セルボさんは、みずいろブックスの岡村さんからの「何か翻訳してみたい作品はありますか?」という質問に、憧れの作品であった『エジプト人』について話したところ、「私も好きです!」と意気投合され、今回のお話につながりました、とセルボさん ──「まさか20年後に自分が翻訳するとは思ってもみなかった」。

フィンランドでは1945年に出版され、41ヵ国語に翻訳されている『エジプト人』。すでに日本でも英文学者、飯島淳秀氏による邦訳版(1950年)が出版されています。

ここで注意しなければいけないのが、まず原書からスウェーデン語版へ、スウェーデン語版から英語 版へ、そこからさらに邦訳版と重訳されたものであること。また、スウェーデン語版を翻訳するにあたり、締切に追われていたオーレ・トーバルズ (スウェーデン系フィンランド人、詩人、LINUX開発者リーナス・トーバルズの祖父)は、ワルタリ本人の許可を得て、幾らか文章を削っていること。

*

現在、絶賛翻訳中であるというセルボさんは、苦しみと楽しみの狭間にあるとおっしゃっていまた。それでもフィンランド語の原書からスウェーデン語や英語を挟まず日本語に、そしてどこも欠けることなく完全な形で翻訳されるのは今回が初めてのことであり、行う価値がある思われたそうです。

エジプトに関する資料以外にも「パピルスまで買っちゃった、笑」というセルボさん、素敵です!翻 訳中の作品について情報公開されることはあまりないかもしれませんが、セルボさんやみずいろブックス岡村さんのSNSを追いながら、ひそかに応援できることもまたうれしいことです。

ミカ・ワルタリと『エジプト人』について

ミカ・ワルタリは1908年ヘルシンキ生まれ。ヘルシンキ大学で神学を学び、10代で最初の小説を書きました。推理小説のパルム警部シリーズといったものから、古代ローマ、キリスト教、コンスタンティノープル陥落、中世宗教改革などをテーマにしたものまで、多作で知られています。また変名で執筆することも。

戦時中はプロパガンダを担当することもあったそうですが、戦後、義母の田舎の家に籠り、堰を切ったように4ヶ月で『エジプト人』を書き上げたとのこと。「エジプトには一度も訪れたことがないにも関わらず、どうしてこれほど正確な描写ができたのかと不思議」と冒頭でアンナ=マリア所長も話していました。

*

『エジプト人』は読む人また年齢によっても感じることが違うでしょう、とセルボさん。ディテールのしっかりとした冒険小説として、主人公の葛藤を描いた恋愛小説(中二病?)として、そのほか王様やファラオといった為政者たちの陰謀ものなどとしても楽しめるそうです。

フィンランドではコミック版やオーディオブックも制作されており、特に上手な声優による朗読で聞けるオーディオブックをおすすめされていました。ある意味の口承文学の現代版ともいえるのではないでしょうか、と。

翻訳の難しさ

翻訳にあたってまずセルボさんが気をつけているのが「作者のリズム」について。文体の特徴を損なわずに、いかに内容を日本語にするかということを考えているそうです。また古代エジプトが舞台ということで、神様や神殿の名称といった「専門用語」も難しさのひとつ。資料やインターネット、また専門の研究者に確認することも。日本語ではカタカナ表記も考慮しなければなりません。

さらに「フィンランド語の特徴」として、繰り返しの多さ(くどさ)も日本の読者にとってどちらが良いのか考えなけれなばならないとセルボさん ──「たとえば『大きくてデカい犬』といったような、笑」。このことは『カレワラ』を読んでいても感じるところです。そしてワルタリの「一文の長さ」。基本的に原文一致にしたいけれども、一文が10行にわたることもあり、その不自然さを解消するように、みずいろブックスの岡村さんとも相談して決めるそうです。

飯島訳『エジプト人』については、引きずられてしまうため通読はしないというセルボさん。原書を読むなかで、セルボさん自身に浮かんだ風景や感じた情景を大切に翻訳したいとおっしゃっていまし た。

*

自分の考えや想いを誰かに伝えるとき、自分では当たり前だと思っていることが他人にとっては当たり前ではないことがよくあります。海外文学を翻訳される現場ではそういった客観性の確保はどのよう に考えていらっしゃるのか、セルボさんにお聞きしてみたかったです。

自分はまだ『エジプト人』を読んだことがありません。ですから、セルボ貴子さんの翻訳される『エ ジプト人』が最初に読む唯一の『エジプト人』になります。それが文章の削られていない完訳であり、 同じ時代に生きている人の言葉と感覚で読めるということをとても楽しみにしています。

シッランパーとワルタリ

講演の最後に「みずいろブックス」の第1作として後刊された『若く近きしもの』の著者フランス・エル・シッランパーとミカ・ワルタリのエピソードを教えてくれました。

あるとき同じ病院に入院することになったシッランパーとワルタリ。フィンランドで唯一のノーベル 文学賞受賞者であるシッランパーはワルタリに「お前にノーベル賞は取れることはないぞ」と吹っかけ たそうです。それに対してワルタリは「外からその扉を閉めてくれる?」と返したとか。20歳の差があ る二人ですが、年下のワルタリの方が一枚上手だったのかもしれません。もしくはシッランパーもワル タリの才能を認めていた故のことだったのでしょう。

そんなシッランパーとワルタリ、両者の翻訳作品を手がけられている「みずいろブックス」にぜひご 注目ください。また、北欧語書籍翻訳者の会のnoteでセルボ貴子さんとみずいろブックスさんの対談も 公開されています。そちらもどうぞご覧になってみてください。

3300年前のエジプトへ

翻訳文学は、文化、風俗、時代などの違いから読みにくいところがあるかもしれません、とセルボさ ん。良い訳とは、もともと調訳だったと感じさせないものであること。それでも国内と違いスムーズに いかない海外旅行での体験のように、読みにくさというもの自体を楽しめるといいのではないでしょうか、とおっしゃっていました。

またフィンランド語という世界的にはマイナーな言語の翻訳であるため、英文学の訳者と比べて下積 みや苦労が少ないと感じていたセルボさんは、「どうしてこんなに私は下手なのか」と落ち込まれたこともあるそうです。それでも英語を日本語に翻訳することとフィンランド語を日本語に訳することは異なるものであることや、みずいろブックスさんと相談し合うなかで落ち込んでいる暇はないと『エジプト人』の翻訳を進められています。

*

本の中に世界への窓を見つけたセルボ貴子さん。『ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン』、『世界からコーヒーがなくなるまえに』、『マリメッコの救世主キルスティ・パーッカネンの物語』、『寄生生物の果てしなき進化』と、これまでにもさまざまな時空への旅へといざなってくれました。

次回の旅は、ミカ・ワルタリの『エジプト人』。3300年前のエジプトの旅へ、みなさんもご一緒しませんか?

text + photo : harada