念願の機会がふいにやってきたのは、2025年6月のこと。目的地は北海道。梅雨がないと聞いていたのに天気予報は全日雨模様。まさかの事態に、もう笑ってしまうしかありません ──

*

椅子研究家、織田憲嗣さんのことを知ったのは、2022年3月に東海大学高輪キャンパスで開催された公開セミナー【北欧から考える未来の暮らし】でのこと。東海大学名誉教授でもある織田さんは北海道からオンラインで登壇され、「デザインと暮らし」をテーマについてお話しされました。

北欧を中心とする椅子や家具、照明、食器にカトラリー、玩具といった日用品など、織田さんが長年にわたって収集された《ODA COLLECTION》の存在もそのときはじめて知りました(ちなみに当時の情報を見直してみると、セミナーのモデレーターを務められていたのは柴山由里子准教授。ちょうど6月にフィンランド政府から勲章を授与されていらっしゃいます*1 )。

椅子研究家? 個人で収集? 約1350種類? 北海道に? とさまざまな疑問が浮かびました。その《ODA COLLECTION》について、なかば興奮気味に周囲に尋ねてみると、誰もが知っていて知らなかったのは自分ひとりといった状態でした。そうこうするうち北欧デザインに関する展覧会におとずれるたび、あれもこれもと織田さんとそのコレクションに気づくようになりました。

そのころから《ODA COLLECTION》のある北海道東川町へいつか行くことができたらいいなとおぼろげに考えていました。それは頭に浮かんだ疑問の答えを探すというよりも、東川町という小さな町に北欧デザインの世界的なコレクションがある風景をみて、自分自身がどのように感じるかを知りたいということだったようにおもいます。

そこで今回のレポートでは、《ODA COLLECTION》を中心に、北海道の旅でみつけた「フィンランド」をお届けします。どうぞおつきあいください。

せんとぴゅあⅠ・Ⅱ ─ 東川町

北海道のほぼ中央に位置し、人口約8,000人という東川町。1985年以来「写真の町」として、文化交流や国際交流がさかんにおこなわれてきました。現在その拠点となるのが、町の中心部にある【せんとぴゅあⅠ・Ⅱ】というふたつの建物。《ODA COLLECTION》を常設展示するギャラリー、日本語学校、カフェ、ラウンジ、宿泊施設、図書館、クラフトショップなどからなる複合施設です。おとずれた日も、地元の方々がそれぞれ、本を読んだり、運動したり、談笑したり、と自由に過ごされていました。

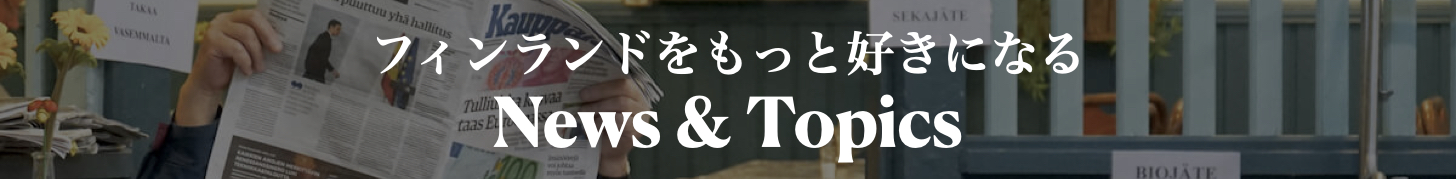

ギャラリーでは、『Timeless Nordic Design – 時代を超えて生きる、美しい生活デザイン』をテーマに、《ODA COLLECTION》から選ばれたノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランドの椅子や日用品などが並んでいました。それらの展示は、美術館やデパートの催事場とくらべてもまったく遜色ありません。そのようすを見た瞬間から、「やっぱりそうだよね、こうでなくちゃ」と日頃から感じていた小さな違和感がほどけていくようでした。

スウェーデンの美術史家、グレゴール・パウルソンの「日用品をより美しく」(1919年)というスローガンにあるように、だれもが美しい日用品をつかえる環境をめざすことで、北欧デザインは発展してきたと考えられています。時代をこえて残ってきた名作家具やヴィンテージアイテムとはいえ、それらは元々ひとが使うためにつくられたもの、日用品であったはずです。

デザインの遺産をひろく後世に伝えるためには、知識も興味もとくに持たない普通のひとたち(もちろん子どもたちも)が、いつでも目にしたり触れられる機会があることこそ、たいせつなのではないでしょうか。ですから、こうして東川町に《ODA COLLECTION》があることは、本当にすばらしいことだとおもいました。

旅から戻ったあと、東川町が刊行した『椅子』(かまくら春秋社)というシリーズをよみました。詩人や作家、著名人による椅子にまつわるエッセイと《ODA COLLECTION》から選ばれた名作椅子の紹介されている本です。その前書きでは、東川町で2006年にはじまった「君の椅子」というプロジェクトについて書かれていました。東川町で生まれた子ども全員に、生年月日と名まえを掘った椅子をプレゼントするという企画です。

この「君の椅子」には、「これはあなたの居場所ですよ、生まれてくれてありがとう」という意味が込められているといいます(この文章に驚きました。ちょうど個人的に配信しているニュースレターで「椅子と居場所」についての連載を書いているので)。年毎に建築家やアーティストにデザインを発注し、地元の木工業者が制作する「君の椅子」は、せんとぴゅあⅡにも展示されていました。

織田さんは著書『織田邸 家具・生活・空間』(ハシモトオフィス)のなかでこう語っています。── それで子供たちには「君たちには僕が研究のために収集したさまざまな美しい日用品は一点たりとも渡さないから、覚悟しておいてくれ。(‥‥)家にあるものをはじめ、研究資料はすべて後世の人たちの社会的なデザイン文化遺産にする」と宣言しました ── この言葉は、織田さんが先述したグレゴール・パウルソンの意思を引き継ぎ、いまも実践されていることの証明のように感じます。

そして6月末には、織田さんの自邸を「アトリエ KIGENZEN」が継承することが発表されました*2。これはアールト自邸やフィン・ユール邸のようなライフデザインミュージアムにしたいという織田さんの夢に一歩近づくことになります。また現在、東川町では《ODA COLLECTION》をメインとしたデザインミュージアムを設立する構想がすすめられています。実現したあかつきには、ふたたび東川町をおとずれることができたらとおもっています。

せんとぴゅあⅠ

所在地 北海道上川郡東川町北町1-1-1

開館時間 8:30〜21:00

休館日 月曜(月曜祝日の場合は火曜)

ギャラリー 10:00〜17:00

カフェ 11:30〜17:00

せんとぴゅあⅡ

所在地 北海道上川郡東川町北町1-1-2

開館時間 9:00〜21:00

休館日 年末年始 (12/31〜1/5)

ショップ 10:00〜17:00

https://higashikawa-town.jp/CENTPURE

旭川デザインセンター ─ 旭川市

つづいて向かったのは、「旭川家具」やクラフトがあつめられたショールーム【旭川デザインセンター】。「旭川家具」とは、旭川市、東川町、東神楽町などでつくられる家具のことで、日本五大家具産地のひとつでもあります。一階には、森林環境への取り組みに関する展示や木工作品を紹介するスペース、クラフト体験のできる工房、ショップ。二階には、ギャラリーと約30社の旭川家具メーカーのブースがあります。またこちらにも《ODA COLLECTION》が展示されていました。

フィンランドのデザイナー、アンッティ・ヌルメスニエミから着想を得たというスツール。壁一面に並べられた椅子の展示。それぞれ特色のある各メーカーのブース。それらを見ながら、織田憲嗣さんがよく引用するコーア・クリント(デンマーク・デザインの父)の言葉をおもいだしていました ──「古代はわれわれよりもモダンである」。これは、長年にわたって蓄積されてきたデザインの美しさや合目的性、機能美を、いまの時代に合わせて「リデザイン」するという考え方です。

それと同時に、いまもこうしてあたらしいデザインが生まれつづけていることについて、すっかり忘れていたことにハッとしました。旭川だけでもこれだけの椅子や家具があるのなら、自分はどれだけのものを見逃していたのだろう。デザインを見ていたのではなく、北欧というブランドを見ていただけなのではないか。その先にある「個」にもっと目を向けなければ、とおもいました。

旭川デザインセンター(ADC)

所在地 北海道旭川市永山二条10-1-35

開館時間 10:00〜17:00

休館日 火曜(祝日を除く)、年末年始

https://asahikawadesign.com

フォトギャラリー 拓真館 ─ 美瑛町

次の日は、美瑛にあるフォトギャラリー【拓真館】へ。開館まですこし時間があったので、丘の上の公園に向かいました。なだらかな丘をのぼりくだりしていると、いつかみたスウェーデンの景色をおもいだすようでした。残念ながら、ラベンダーの咲きほこる季節はもうすこしあと。

風景写真家の前田真三さんが廃校となっていた小学校の体育館と教室を改修して、1987年にオープンした【拓真館】。森の入り口にひっそりとたたずむようにあり、もともと校庭だったという奥の敷地には白樺の林がひろがっていました。

現在、館長をつとめられているのは、アートディレクター/写真家の前田景さん。前田さんのことを知ったのは、2019年に開催された展覧会『ルート・ブリュック 蝶の軌跡』でのことでした(当時のレポートはこちら)。前田さんの撮ったルート・ブリュックとタピオ・ヴィルッカラがすごしたサマーハウスの写真がいまも印象に残っています。

このときの展示テーマは『Trees on the Hills』。前田真三さん、晃さん、景さんと親子孫3代の写真家が撮った、丘に立つ木々の写真が展示されていました。一本の木のもつ存在感、森も林も一本いっぽんの木からできているということ。広大な北海道にやってきて気づいたのは、小さなものや身近にあるものをもういちど見つめ直したいというおもいでした。

拓真館

所在地 北海道上川郡美瑛町字拓進

開館時間 4月〜10月 10:00〜17:00(16:45最終入館)

11月〜3月 10:00〜16:00(15:45最終入館)

休館日 展示期間中は無休

https://www.takushinkan.shop

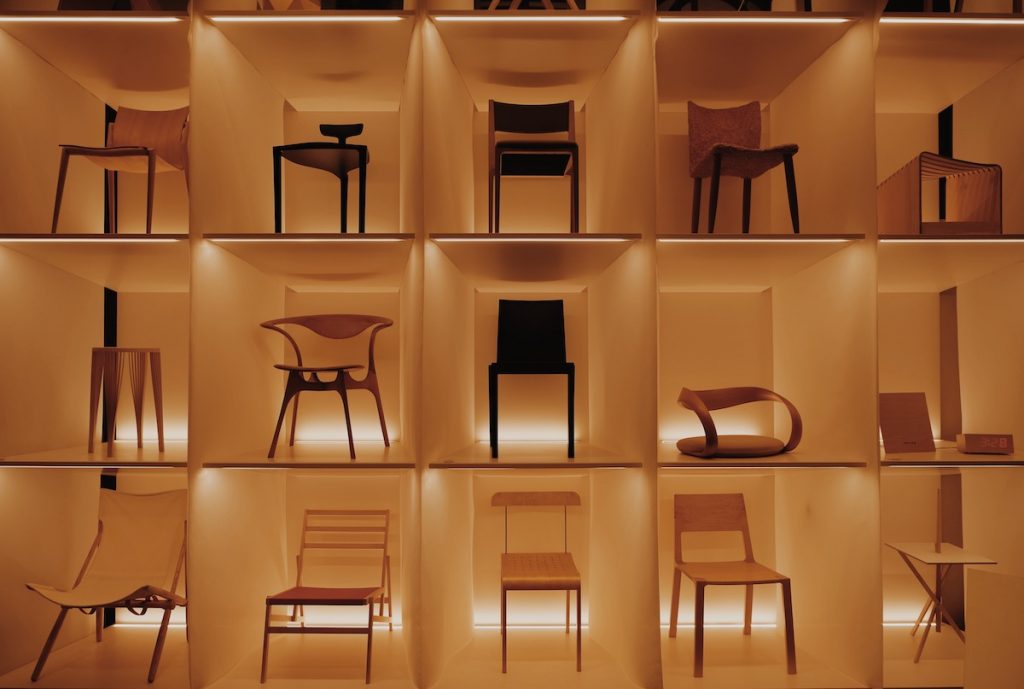

ウポポイ 民族共生象徴空間 ─ 白老町

最後に紹介する白老町にある【ウポポイ 民族共生象徴空間】は、先住民族であるアイヌの文化をつたえる施設です。2024年11月に【ウポポイ】を運営する公益財団法人アイヌ民族文化財団は、先住民族の文化の振興及び普及を目的として、フィンランド国立サーミ博物館SIIDAと40年ぶりに連携協定を再締結しました*3。以前からアイヌやサーミの共通点ついて興味をもっていたので訪れてみたかった場所でした。

【ウポポイ】の敷地内には国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公園、慰霊施設、ショップ、レストランなどがあります。時間の都合により今回は博物館だけしかみることができませんでしたが、そこにはSIIDAから贈られたサーミに関する資料なども展示されていました。それぞれの暮らしから長い年月をかけて育まれてきた文化に優劣はなく、いずれも尊重されるべきものだとおもいます。そうでなければ、いつか自分の暮らしもないがしろにされてしまうことを忘れてはいけません。

サーミに関する本でおすすめなのは、ヨハン・トゥリ著『サーミについての話』(吉田欣吾訳|東海大学出版会 2002年)と管啓次郎・小島啓太著『サーミランドの宮沢賢治』(白水社 2025年)。『サーミについての話』は、トナカイ飼育などの生活や文化について書いた本で、素朴なイラストがたのしい一冊です。『サーミランドの宮沢賢治』は、かつてラハティで開催されたポエトリーマラソンで講演をおこなった詩人と音楽家による紀行文。北極圏のイナリ、ウツヨキ、ヌオルガムを訪れます。

ウポポイ 民族共生象徴空間

所在地 北海道白老郡白老町若草町2-3

開館時間 9:00〜17:00, 18:00, 20:00(時期により変わります)

休館日 月曜、12/29-1/5, 2/2-3/9

https://ainu-upopoy.jp

*

── 以上、東川町の《ODA COLLECTION》を中心にお届けしましたが、今回もさまざまなフィンランドに出会うことができました。北海道をおとずれる機会がありましたら、どうぞご参考になさってください。

text + photo : harada

Every Little Thing – Jeff Lynne