本のない家

2004.8.7|book

意外そうな顔をされることもあるのだけれど、ぼくは読書家ではない。読書家ではないけれど、活字中毒者ではある。たとえば古本屋で、無造作に並んだ本の背表紙をながめてすごす時間はなかなか楽しいひとときだ。

もちろん、たまには買うことだってある。でも、たいていは拾い読みで終わってしまう。

たぶん集中力に欠ける性格が問題なのだとは思うが、ストーリーを追うことよりも、ちょっとしたセンテンスに「おおっ」と感心したりすることのほうが好きなのかもしれない。

それはともかく、世の中には本のない家というのがあるらしい。知り合いのライターさんが取材でたずねた先が、にわかには信じがたいのだが、そういう家だったというのだ。話によれば、その家にはなにかの雑誌が一冊あった以外は、見事なまでに一冊の本もなかったらしい。

本のすくない家、これはわかる。だが、本のない家となると話は別だ。ふつう生きていれば、酔った勢いで『世界の中心で、愛をさけぶ』を買ってしまうということだってないとはいえない。

活字を読むと死んでしまう奇病、はたまた一切の活字を否定するカルト宗教の信者・・・ここまで徹底された本の排斥の背後に、理解をはるかに超えたなにがしかの引力の存在を疑りたくもなるのだが、正直あまり意味があるとも思えない。

ただ、ちょっとビックリするような話を聞いてしまったのでそれについてなんとなく書いてみたい、そうかんがえただけなのだから。

そして、ひとはそれを活字中毒者の宿命、という。

森 麗子さんの画文集

2004.8.17|book

糸で絵を描く、ファブリックピクチャーとよばれる技法によってすばらしい作品をつくりつづける森麗子さんの画文集『木立をすぎる時間』を手に入れました。

公私共々お世話になっているIさん(自家製バジルペースト、たいへん美味しゅうございました)から、この本の存在をおしえていただいたのはたしか去年の秋ごろのこと。

その作品を構成するモダンな感覚にまず驚き、つづいて、まさに北欧的といえる透明なリリシズム(森さんは、1960年代にスウェーデンで刺繍を学んだりもしているのです)に感銘をうけたのでした。

森さんのファブリックピクチャーは、たんなる「刺繍」にとどまらないもっと自由なもの。「筆と絵の具の代わりに、織る・刺す・布を置く等」さまざまな技法を、そのつど自由な感覚で選びとるところから作品がうまれてきます。この『木立をすぎる時間』では、森さんの心象風景が、その作品と北欧をはじめとするさまざまな国々での出来事を綴った味わいぶかいエッセイによってたおやかに表現されています。

北欧やテキスタイルに関心のある方(とくにminäのスカートを穿いたあなた)はもちろんのこと、まいにちをゆったりとした心持ちで生きたいと願うすべての方にスイセンします(いまさら「スイセン」なんておこがましい話ですが)。

追記:来月には、東京・千疋屋ギャラリーにて小品展も催されるようです。

Think different.

2004.8.31|book

いま手もとにあるのは、『アップル宣言(マニフェスト)~クレイジーな人たちへ』と題された一冊のちいさな本。かつてアメリカで「エミー賞」を受賞したCF"Think different"をまとめたものだ。

この本では、アップルコンピュータの〈企業理念〉ともいえる散文が、さまざまな分野で〈偉業〉をなしとげた唯一無二の〈天才〉たち ── アインシュタイン、ボブ・ディラン、キング牧師、、ガンジー、ジム・ヘンソン(「セサミ・ストリート」の人形作家)、ピカソなどなど ── のポートレイトとともにレイアウトされている。

「クレイジーな人たちを称えよう」という一文ではじまるその〈散文〉で、「クレイジー」とよばれるのは「自分は世界を変えることができる」と考えるような人たちのことであるが、しかし「ほんとうに世界を変える」のは実はそういう人たちなのである、と語られる。そしてアップルコンピュータは「そんな種類の人々のために道具を作っている」のであって、「クレイジーとしか見られない人々だが、私たちには天才が見える」、そう〈宣言〉するのである。

なにか「壁」のようなものにぶちあたったとき、ぼくはいつもこの短い文章を思い出す。そしてほんのすこしだけ、救われたような気分になるのだ。

モノをつくる人は、たんにモノをつくるのみならず、どんな人にどう使ってほしいのか、深く見据えたうえでモノをつくってほしいと思う。なぜといえば、明確な理念に裏うちされたプロダクトはうつくしいからだ。

ボサノヴァの教科書

2004.9.5|book

ブックカバーなしでよみたい〈ボサノヴァの教科書〉が出ましたよ。

B5 books編『BOSSA NOVA』(アノニマ・スタジオ)がそれです。いつもお世話になっているbar bossaのマスター林さんがテキストを、カリスマ雑貨店「5(サンク)」のオーナーでもある保里さんがアートワークを手がけた、まさにかゆいところに手がとどく一冊。

ボサノヴァのルーツであるサンバ、ショーロから、ボサノヴァ以降のポピュラーミュージック(MPB)までが、たんなる史実のられつに終わることなく、たのしいエピソードをまじえながらソフトな口調でわかりやすくつづられています。紹介される音源にはいわゆる〈隠れた名盤〉も多いので、耳の肥えたリスナーでもじゅうぶん満足できるはず。また、後半にはボサノヴァをより深く楽しむための「ポルトガル語講座」なんて章もあって、空振り三振よりも見逃し三振を狙ったニクい内容とでもいいましょうか・・・。参りました。

ところで、この本の刊行にあわせて、林さんがコンパイルしたCD『BOSSA NOVA~compiled by bar bossa』(ユニバーサル)もリリースされました。今回はじめてCD化された曲や惜しくも廃盤になってしまった名盤からの曲などが中心で、とにかく買って損はしない一枚となっています。それになんといっても、保里さんがデザインした内ジャケ、すごくいい感じに仕上がってます。音楽への愛情がひしひしと伝わってきますね。必見。

これからの季節、秋の夜長に鼻うたまじりの"お勉強"なんて、なかなかしゃれてるとは思いませんか?

アートと喫茶

2004.9.25|book

品切れでご迷惑をおかけしていた小冊子『アートと喫茶』が再入荷しました(税込み315円)。

イベント〈アートと喫茶〉については、このブログでもたびたび触れてきました。この秋、都内12のカフェ/ギャラリーをリンクして行われる展覧会イベントで、moiでも参加企画として10/3(sun)までひらいみもさんのイラスト展「森のカモメ」を好評開催中です(もうご覧いただけましたでしょうか?)。

この〈アートと喫茶〉は、かつて植草甚一が暮らしていた街、経堂にあるappel(アペル)とROBA ROBA cafeというふたつのカフェ/ギャラリーの呼びかけで実現しました。

このイベントのおもしろく、意義深い点は、ここにあつまった12のカフェ/ギャラリーは、原則としてすべて個人オーナーの店であるというところにあります。家賃がべらぼうに高いうえ、すまいと職場、遊び場が完全に切りはなされてしまっている「東京」という場所は、たとえば関西とくらべて、個人でことをおこすにはあまりにも不向きな場所です。結果、街にはチェーン店や企業のアンテナショップばかりがあふれ、店の数だけは多いけれどおもしろい店、個性的な店は少ない、そんな状況になってしまうのです。

「個性的な店」といっても、なにも風変わりなコトをしている店という意味ではありません。「オーナーの『顔』がみえる店」、オーナーの人格や思いがさりげなく感じとられる店こそが「個性的」だとおもうのです。「そこに行かなければ出会えないなにか」があるからこそ、ぼくらは「そこに行く」のではないでしょうか。

そうした意味で、このイベントに参加している12のカフェ/ギャラリーはどれも、もちろんmoiもふくめて、唯一無二の個性をもった空間だとおもいますし、すくなくともそうありたいとかんがえて日々(それぞれのやりかたで)奮闘している店ばかりです。

山椒は小粒でもピリリと辛いなんていいます。「アート」とのふれあいをつうじて、この秋はそんなピリリと辛い空間を味わってみませんか?なんといっても、こういう空間を支えられるのはそこを気に入ってくれて、たびたび足を運んでくれるようなお客様だけなのですから。

小冊子『アートと喫茶』は、そんなみなさんにとっての〈航海図〉としてきっと役立ってくれることでしょう。

ボサノヴァ

2004.10.27|book

ボサノヴァを、こじゃれた音楽の代名詞のようにかんがえているひとって多いのではないでしょうか?だから、ボサノヴァはひとつの「生き方」であるなんて言ったら、ちょっとびっくりしてしまうひとだっていないとは限りません。

でも、このちいさな本『ボサノヴァ』(アノニマ・スタジオ刊)を読んで、いつ、だれが、どこで、どんなふうに「ボサノヴァ」をつくり、育てたのかということを知ると、つい気取ってそんなふうに言いたくなってしまうのです。

ボサノヴァを聴くのにぜひ知っておきたいエピソードや貴重な写真などが満載のこの本は、ボサノヴァが好き、あるいは気になるというひとにとって、まさに格好の「入門書」といえます。けれども、ぼくがこの本をおススメする理由はもっとべつのところにあるのです。ひとことで言えば、この本『ボサノヴァ』には「空気」や「匂い」があります。ボサノヴァが誕生した1950年代後半のリオの街のざわめきや、そこで暮らす若者たちの生活ぶりが活字をとおして伝わってくるようです。そして読みすすむうちぼくらは、最初ちいさなひとつの「点」でしかなかったボサノヴァが、その波紋をぐんぐんひろげて世界中を巻き込んでゆくさまを〈目撃〉するのです。

そしてもうひとつ、ボサノヴァを育てたのは「ひと」なんだというのもまたこの本から知ったことです。ボサノヴァの波紋は、「ひと」と「ひと」とをつなぎながら、それを原動力にどんどん大きくなってゆくのですね。「友情」や「恋愛」がボサノヴァを育んだ、そんなふうにも言えるかもしれません。ボサノヴァにおおらかさやある種の〈ヒューマニズム〉を感じるとしたら、それはきっとそういうことなのでしょう。

とにもかくにも、このちいさな本を手にいれれば、耳なれたはずの「ボサノヴァ」が俄然おもしろくなることまちがいなしなのです。

B5ブックス編『"BOSSA NOVA"』(アノニマ・スタジオ刊)はmoiでも好評発売中です(1,250円+税)

秘密のコーヒー

2004.11.12|book

秘密のコーヒー。

フィンランドの小説家レーナ・クルーンの短編小説に、それは登場する。八月のちょっとせつない物語だ。主人公の少女ヴェーラは家でコーヒーをのむかわりに、ちかくの荒れ果てた桟橋で、生い茂った葦になかば隠れるようにしてひとりコーヒーをのむのがお気に入りだ。それを、家族たちは皮肉って「秘密のコーヒー」とよぶ。そしてある夏の終わりの午後のこと、「秘密のコーヒー」に導かれたヴェーラはひとりのふしぎな少年と《出会う》のだった・・・。

これは、カップ一杯のコーヒーとそれがもたらす特別な時間についての物語である。「場所」、つまり「秘密の桟橋」ではなく、ヴェーラを訪れるふしぎな出来事は、なにより「秘密のコーヒー」とその「時間」によってもたらされるものだ。いいかえれば、ヴェーラの「秘密のコーヒー」とは、見なれた世界を見知らぬ世界へと変えてしまう、ちょっとした「スウィッチ」のようなものである。「秘密のコーヒー」をもつ者は、あるいは、世界を二重に生きているのかもしれない。

もし、あなたのまわりに葦の生い茂った古い桟橋がなかったとしても、だいじょうぶ、あなたが「秘密のコーヒー」をもつのはさしてむずかしいことではない。まちには「カフェ」や「喫茶店」という、「秘密のコーヒー」をたのしむのにうってつけの隠れ家が用意されているのだから。ヴェーラが、ポケットにプッラ(フィンランドの菓子パン)をつっこみ、コーヒーカップ片手に意気揚々と家をとびだしてゆくように、「都会のヴェーラたち」はカフェをめざす。

秋の昼下がり、moiで思い思いのひとときをすごすひとたちを見ていると、ぼくにはなんだかヴェーラの姿がだぶってみえる。

COFFEE AND ROASTER

2005.2.10|book

コーヒーをじぶんで淹れる、最近そんな「たのしみ」にハマっているという方、おおいのではないでしょうか?

「おいしいコーヒー」を飲むためにいちばん大切なこと、それはよく「教則本」にあるような知識-どんな器具をつかって、何グラムの豆をどのくらいの温度のお湯で抽出すればよいかといった-である以前に、じぶんにとって「おいしい」とおもえるコーヒーとはどんな味なのかを知ることにあるとぼくはかんがえています。というのも、あくまでも「目的地」は「おいしいコーヒーを飲むこと」にあるのであって、「目的地」があってはじめて、その「道筋」(たとえば「抽出技術」)も決まってくるものとおもうからです。ですから、これからじぶんで「おいしいコーヒーを淹れたい」という方にはぜひ、じぶんにとっての「目的地」といえる味と出会うところからはじめてもらいたいものです。いろいろな喫茶店やカフェでコーヒーを飲んでみたり、自家焙煎店でコーヒー豆を買ってみたり、そんななかで、ある日きっと「これだ!」とおもえる味と出会えるはずだからです。

最近でた本『COFFEE AND ROASTER』(旭屋出版)は、そんなみなさんにぜひ手にとっていただきたい一冊です。とくにおすすめしたいのは、「私のおすすめコーヒー」と題したロースタリーカフェ(自家焙煎したコーヒーを提供しているカフェ)や自家焙煎コーヒー店へのインタビュー記事。じぶんにとっての「理想の味」を追求するロースターたちの、百人百様の《哲学》のようなものが伝わってきます。また、焙煎技術の基本やブレンドの意図、それに近ごろよく耳にする「スペシャルティコーヒー」や「フェアトレード」といった言葉の解説もされていて、焙煎にも関心がある、コーヒーについてもっと深く知りたい、といったひとにも役立つ内容になっています。

コーヒーを飲むというよりはコーヒーと出会う、そんなたのしみを教えてくれる一冊です。

白夜の「青」

2005.3.7|book

東山魁夷が、じつは「北欧」の風景画をたくさんのこしているということを知ったのは、そう古い話ではない。それまで《日本画の大家》くらいにしかかんがえていなかった魁夷とその作品に、親しみを抱くようになったのはそのことがあったためである。

「北欧の風景が、その森や湖が、私を呼んでいるように感じ」た魁夷は、1962年54歳のとき、はじめての北欧をめぐる旅にでる。その旅は決定的なものだった。かれは、こうしるす。「心の故郷に巡り会った」。北の国々で、魁夷の琴線に触れたのはたんなる見事な景観ではなく、そこにつよく息づく「寒さの中での暖かさ」「暗さの中での明るさ」「生に対して過酷な条件の中での、生の輝き」であった。

ふたたび、東山魁夷が描いた北欧の絵をながめてみる。そして気づくのは、「青」のこと。東山魁夷の幽玄な世界に不可欠な、あの「青」。それは白夜の「青」にほかならない。北欧の夏に「黒」はない。そこでは「青」は、夏のつよい光を孕んで刻々とその階調を変えながら移り変わってゆくのである。そして魁夷の「青」には、たしかに「光の兆し」がみとめられる。

心のなかに「北方を指す磁針」をもつすべてのひとは、ぜひもういちど、あらためて東山魁夷の世界にふれてみてほしいとおもう。

◎ 参考図書/東山魁夷全集4『北欧の旅』(昭和54年 講談社)

※なお、現在moiにてこの本を販売中。31×26cmの大判の画集(函つき)です。新古本ですが、経年変化に伴う若干の汚れ、キズはあります。2,000(税込み)。もちろん一点限りですので、売り切れの際にはご容赦ください。←おかげさまで売り切れました。

『エクスプレス』がおもしろい

2005.4.9|finland

フィンランド語を勉強しようというひとは、いまなら何冊かのテキストからじぶんに適したものをえらぶことができる。ところが数年前まではそうはいかなかった。日本語で「フィンランド語」を学ぼうという初心者にとって唯一のテキストは、『エクスプレス~フィンランド語』(松村一登著/白水社)だった。いまとなっては表現にやや古めかしさが目立ったりはするものの、あいかわらずぼくの中でのこの本の「王座」はゆらぐことはない。なぜなら、例文がめちゃくちゃシュールでおもしろいからである。

第一章のタイトルは「あなたはだれですか?」とあり、フィンランド人の女性「レーナ」と日本人の男性「徹」との会話からなっている。

レーナ:こんにちは、徹さん!

徹:こんにちは!あなたはだれですか?

いきなりじゃないか。「こんにちは、あんただれ?」って、そんな返答の仕方があるだろうか。しかしレーナはレーナでどこかズレているのだった。「わたしはレーナです」と冷静に自己紹介をしたあと、徹にこう問いかける:

レーナ:あたなは「日本人」ですよね?

見ず知らずのフィンランド人がじぶんの名前を知っている上に、「日本人か?」と訊ねてきているのである。これはかなり怪しむべきシチュエーションではないだろうか?しかしながら、徹にはまったく動じている様子がない。

徹:はい。そしてあなたは「フィンランド人」です。

って、いったいこのひとたちときたらなにを確認しあっているのだろうか?にもかかわらず、「その通り(Aivan.)」と悠然と返すレーナには「クイズ$ミリオネア」の「みのもんた」のような貫禄すら感じられる。その後、レーナから「フィンランド語」をほめられた徹はよほどうれしかったのか、すさまじい暴走ぶりを発揮する:

徹:ありがとう。あなたは美しい。

「イタリア人」のような徹である。しかしレーナの顔色を窺うでもなく、徹はこう続ける:

徹:あ、バスがくる!ごきげんよう。

レーナ:ごきげんよう。

ここからわかるのは、「徹はかなり身勝手な男である」ということである。しかし、それはそれとしてレーナはいったいなにが「目的」で徹に声をかけたのだろう。この会話の中でレーナがえた情報は、「やはり徹は日本人だった」ということだけである。まったくもってよくわからない。それでもあんまりおもしろいので、気づいたらこの会話をまるごと暗唱できるようになってしまった。

ほかにも、フィンランドっぽいユーモアを感じさせる第14章「彼女は水ばかり飲んでいました」、それに「美晴」と「パイヴィ」の会話から、「レーナ」と「徹」の暴走カップルがつきあっていることが判明する第9章「わたしはテープレコーダーをもっていません」もいい。

とにかく、この『エクスプレス』からぼくは確信する。著者の松村一登先生はかなりおもしろいひとにちがいない。

まのいいりょうし

2005.4.17|book

とにかく呆れかえるほど、子供のころなんども読みかえしたのが平凡社の『児童百科事典』。文字どおりボロボロになるまで、毎日あきもせずながめていた。どのページをひらいても、まっさきにきれいなイラストが目に飛びこんでくるような本だった。

そのいっぽうで、いったいこれはどうしたものかというようなやけにシュールな「むかしばなし」も、子供心によくおぼえている。とりわけお気に入りだったのが、「まのいいりょうし」というお話。ひとりの猟師がいつものように狩りにでかけるのだが、どうしたわけかその日にかぎってつぎつぎと思いがけないハプニングに見舞われる。ところが、そのハプニングがことごとく猟師にとって「プラス」にはたらき(なんたって「まのいいりょうし」なのだ)、山ほどのごちそうをかかえて家に帰る、といったお話である。このお話のいいところは、そこにいっさいの教訓も戒めも見あたらないところにある。

「まのいいりょうし」がいったいどれほどまでに「まがいい」のかというと、たとえば、切り株につまづいてコケたら、そのコケた目の前にたくさんのキノコがはえていたり、転んだひょうしに銃身が折れ曲がってしまった鉄砲でうったら、なぜかその弾の飛んでいったさきにカモの群れがいたりと、まあずっとそんな調子なのである。まさに結果オーライ、たんなる運のいいオトコのお話にしか思えないわけだが、まだろくすぽ物心もついていないようなコドモにこんな話をきかせていったいどうするつもりだったのかと編集者に問いただしたい気分ではある。

じっさい、子供だったぼくはこの「まのいいりょうし」のお話を読んでこう感じた。うん、これはいい!「まのいいりょうし」のようになりたいものだ。こうして、「まのいいりょうし」はぼくのこころのヒーローとなった。それから三十年あまりの歳月をへて、いまのぼくの心境はこうだ。「まのいいりょうし」にはなれなかった・・.。

まったく、苦々しいったらありゃしない。

ちいさいサンパン 原画展

2005.4.20|book

三鷹の古書上々堂で、いま山本忠敬さんの原画展「ちいさいサンパン」がひらかれている(~30日)。

『しょうぼうじどうしゃ じぷた』や『はたらくじどうしゃ』などなど、すこやかにそだった「男子」ならばだれでも、きっといちどは山本さんのえがいた絵を目にしているにちがいない。そんな山本さんが、1961年に月刊絵本『ひかりのくに』に発表したのがこの、今回原画が展示されている「ちいさいサンパン」である。

ぼくじしん、山本忠敬さんの絵本には親しんできたこともあって、こうした展示が実現したことに心踊るものがあるのだけれど、それ以前に、今回はちょっとした「縁」のようなものを感じている。山本さんは二年ほどまえ、86歳でこの世を去られている。そしてその最期の日々をすごされたのが、じつはmoiの目と鼻の先にある某病院であり、よく山本さんの奥様が看病の合間をぬってはmoiに来てくださり、偶然にもいろいろなお話をうかがう機会にめぐまれたからである(フライヤーを届けてくださった「上々堂」の方のお話では、奥様も「moi」のことをおぼえていてくださったとのこと)。

さらにいえば、このあいだこのブログでもふれた『平凡児童百科事典』は、後から知ったのだが、山本さんの絵本作家としての「初仕事」であったらしい。それに、今回の企画がmoiのお客様の口からよくその名前があがる「上々堂」さんによるものであることもまた、ぼくにとってはすこしばかりうれしい偶然だったりする。

むかしもいまも、そしてこれからも、きっとこどもたちの心をワクワクさせつづけるであろう山本忠敬さんの作品たち。機会があればぜひ、みなさんも三鷹の「古書上々堂」まで足をはこんでみてもらいたいとおもう。

→ちなみに銀座の教文館書店でも、いま山本忠敬絵本原画展「はたらくじどうしゃ」が開催中(~5/15)とのこと。あわせてどうぞ。

『シベリウス』がおもしろい

2005.5.12|book

夢想家で浪費家、見栄っ張りで、おまけに小心者、そんな作曲家シベリウスの素顔をわかりやすいことばでつづった『シベリウス アイノラ荘の音楽大使』(ひのまどか著 リブリオ出版)は、相当おもしろい。

「禿げ上がった石臼のような頭をもち、つねに眉間にシワをよせた気むずかし屋の国民的作曲家」というイメージは、ここではあまり感じられない。酒に溺れては何日も家をあけ、イタリアでは家族を放置していきなり失踪、莫大な借金で自己破産寸前にもかかわらず、出版社との契約を結べばいきなり庭に念願の「サウナ小屋」を建てしまう。そのくせ「私がいったい何をしたというのか!私は借金を払うためにこの世に送られてきたのか!」などと逆ギレする始末。家族からしたら、これはもうAランクの「ダメおやじ」である。「人間くさい」といえばいえなくもないが。それにしても、浪費家でおカネの苦労が絶えなかったシベリウスが紙幣の肖像になってしまうのだから、世の中というのは皮肉なものだ(画像/旧100mk紙幣 現在の通貨はユーロのためすでに廃止)。

ところで、そんなシベリウスのお孫さんがここmoiをおとずれたことがある。ウソみたいな話だがホントである。建築家で、フィンランド建築博物館の館長もされているセヴェリ・ブロムシュテットさんがそのひと。お母さんが、シベリウスの六女ヘイディさん、お父さんは高名な建築家でシベリウスの墓碑の設計も手がけたアウリス・ブロムシュテットさんである。2002年に「アルヴァー・アールトの住宅展」が開催された折り、レクチャーの打ち上げがてら立ち寄ってくださったのだ。お会いしたセヴェリさんはとてもフレンドリーで、なおかつ身のこなしも洗練されていて「なんかフィンランド人っぽくないなぁ」と感じた記憶がある(笑)。いまにして思えば、上流家庭の出身で、同じような境遇の人々との交流がほとんどだった「シベリウス家の血」がなせるわざだったかもしれない。

ちなみにmoiのコーヒーを口にしたセヴェリさんの感想は、「Velvet!」。シベリウスの伝記をよんだおかげで、思いがけず記憶がよみがえった。

PLAYBILL

2005.5.15|book

むかしむかしといってもたぶん8年前くらいのこと、表参道の青山通りからちょっとはいった路地に「プレイビル」という名前のちいさなブックストアがあった。素っ気ないけれど雰囲気のある、ニューヨークの街角に佇むブックストアのような空気をもつ店だった。ちかくには、イームズが流行るずっと前からイームズの家具をあつかっていた「Moder Age Gallery」があったり(現在は「目黒通り」に移転)、すこしさきには「LAS CHICAS(ラスチカス)」というユニークなカフェがあったりと、当時その界隈にはそんなすごく「いい匂い」が漂っていたのだ。

ところで「プレイビル」には、いつもおんなじCDをエンドレスでリピートしながら店番している「アヤちゃん」という女の子がいて、「プレイビル」の「空気」の大半はたぶんアヤちゃんがかもしだす「空気」だった。ぼくは、当時手伝っていた「American Book Jam」という雑誌のためにそこで「ポエトリーリーディング」のイベントをやらせてもらったことがある。メインはNYと東京のふたりの詩人による競演だったのだけれど、「ボクシング」をテーマにしたコミック本を手にそのイベントに飛び入り参加したアヤちゃんのボーイフレンド「タケ」は、魂のこもったリーディングで会場の温度をぐっと上昇させてくれた・・・バシッ、グギッ、うぐっ。

その後「プレイビル」は店じまいし、アヤちゃんとタケは結婚して、アヤちゃんは「いいお母さん」になった。「プレイビル」はなくなってしまったけれど、そのお店の「ちいさな魂」はいま、かれらの「家庭」におだやかに宿っているにちがいない。

余談だが、コミックを読まないぼくが吉田戦車『ぷりぷり県』を全巻こっそり揃えているのはアヤちゃんの影響だ。ちなみにアヤちゃんのお気に入りは「イサム本部長」、ぼくは・・・「でっち義兄さん」だな。

ストックホルム・カフェマニア?!

2005.7.5|book

「北欧みやげ市」に出品する商品のごあんないです。

ストックホルムをあるきながら思ったのは、「ああ、ここストックホルムにも「東京カフェマニア」のようなサイトがあったらよかったのに・・・」ということ。サイトはけっきょくみつからなかったけれど、ちょっと気のきいたこんなガイドブックならみつけました。題して、『ストックホルム「夏カフェ」案内』。

案内役をつとめるのは、ストックホルムの「サマンサ」さんこと(?)ミア・エールンさん。この本では、ストックホルムとその近郊の「夏カフェ」(夏季限定、あるいは夏こそ「最高」という湖畔や海に面していたり、気持ちのいいテラス席をもつカフェ)がエリア別に50カ所あまりピックアップされ、紹介されています。

たとえば「ベルマン美術館のCafe Bla Kanin」を例にとると、

「ベルマン美術館の庭では、あの有名な《吟遊詩人の時代》に迷いこんでしまったよう・・・。ルピナスやホップ、ルバーブが咲き乱れる花壇をそぞろ歩いていると、やがて湖水を臨むことのできる裏庭に出くわします。そして17世紀にたてられた建物にあるこのカフェでは、年季の入ったかまどの上にパイやパン、それにクッキーなどが並べられているのです。」

といった具合。

この本、北欧の「夏カフェ」に思いをはせながら眺めているだけでも愉しいのですが、本文のスウェ-デン語とともに英文も併記されているので実践的な旅行ガイドとしても威力を発揮してくれるでしょう。値段やカード利用の可否、トイレの有無、提供している料理がホームメイドがどうかといった情報が、ひとめでわかるようマーク表記されているところも便利です。

book baton

2005.7.13|book

ついこのあいだ、「musical baton」にあたまを悩ましたばかりだというのに、macoさんからまたまた選ぶのに苦労しそうな「book baton」なるものがまわってきました・・・。「読書家」というわけでもないのに、それでも、いざ選ぶとなるとたやすいことではありませんね。選べなかった「本(音楽)」にはホントすまんかった、そんな気分。では、いってみましょう。

◎ 持っている本の冊数

300冊くらい、でしょうか。その大半は実家に放置状態。「なんとかせんかい!」という親からのプレッシャーを再三無視しつづけていたら、ついには「強制執行」の憂き目に・・・。年末ひさびさに実家に戻ったところ、なかば強制的に処分させられてしまいました。よって、いまは200冊くらいかも。

◎ いま読みかけの本、または読もうと思っている本

植草甚一(瀬戸俊一編)『コラージュ日記2 ニューヨーク1974』

《お気に入りのモノ》だらけのニューヨークで、なりふりかまわず弾けまくるJ・J氏の衝撃(笑撃?!)の買い物アディクトっぷりにただただ唖然。古本屋で台車を借りてホテルまで運び、荷物を置いてからまた出かけた、とか・・・最高!

◎ 最後に買った本(既読、未読問わず)

川上弘美『センセイの鞄』

小説はよめない体質なのですが、このひとのだけはかなりよんでいます。文庫化されているものの中で唯一これだけ手に入れていなかったことを思い出し、駅前の「ブックオフ」で買いました。飄々として素っ頓狂な「センセイ」は、かつての上司に似ています(笑)。

◎ 特別な思い入れのある本、心に残っている本5冊

田口護『コーヒー 味わいの「こつ」』

「カフェ・バッハ」の田口氏によるビギナー向けのコーヒー指南書。コーヒーのおいしさを知ってはじめて手にした、思い出ぶかい一冊。以前、「コーヒー」をテーマにしたあるテレビ番組に出演させていただいたときのこと、そこには著者の田口氏も登場されていたのですが、おなじ番組の中にじぶんがいるという現実がどうにも信じがたく、オンエアを観ながらまるで夢の中にまよいこんでしまったかのような不思議な感覚にとらわれたのをおぼえています。

『歎異抄』

思想家としての「親鸞」はかなりおもしろい。善人が救われるのだから(もっともっと救いを必要としている)悪人が救われるのは当然でしょ?という「悪人正機説」をはじめ、ちょっとアナーキーで思わずニヤリとさせられるような思考がいっぱいつまった「玉手箱」のような一冊です。ところで、植木等も好きらしいですね、親鸞。わかるなぁ。

William Eggleston『The Democratic Forest』

どんな写真家のそれよりも、エグルストンの写真がすきです。ヴィム・ヴェンダースの映画『パリ・テキサス』を観たとき、このひとはエグルストンがすきにちがいないと確信した。本当のところは知りませんけど。

中川李枝子 作・大村百合子 絵『いやいやえん』

「ももの山」にのぼりたかった、いたいけな幼年時代?!

パウロ・コエーリョ『アルケミスト』

暗記してしまうくらいくりかえし読んでいるのに、読むたびに新たな《発見》があるこの本。平明な「ことば」で語られるのは「宇宙」のこと。いままで、この本を読むことでどんなにか助けられてきたことか。いつか無人島に行く機会があったなら、忘れずこの一冊をたずさえてゆきます。

◎ 次に回す5人

懲りずにまたもや「逆エントリー」で。いまこれを読んでいるアナタの「愛読書」をおしえてください!ぜひ、あなたの「book baton」をこの記事にトラックバックしてください。あと、

talk is toyのTANAKAさん、

BAR BOSSA通信のはやしさん

ノッてくれるとうれしんだけど、どうですかー?

エルサ・ベスコフ

2005.7.27|book

北欧のこどもたちはベスコフの絵で育つ、といわれるほどに、スウェーデンの絵本作家エルサ・ベスコフ(Elsa Beskow)は北欧のひとびとのあいだではよく知られた存在のようです。じっさい、知り合いのフィンランド人もこどものころ親しんだそうです。

1874年にストックホルムでうまれたベスコフは、1953年に亡くなるまでのあいだに数多くの絵本を未来のこどもたちのために残しました。その作風は、ケイト・グリーナウェイらイギリスのヴィクトリア朝を代表する挿絵画家の作品につうじるクラシックなものですが、白樺の森や摘みとったベリーをたっぷりいれた樹皮で編んだカゴ、ありとあらゆる生命のざわめきがきこえてきそうな夏の情景や、どうぶつや精霊たちと交感するこどもたちといった情景は、まさにまごうことなき北欧の清澄な世界そのものといえます。

ベスコフの絵本はここ日本でも古くから翻訳出版されていますし、また通販のフェリシモからも彼女のいくつかの作品が出版されているので、あるいはよく知っているというかたもいらっしゃることでしょう。たまたま近所の古本屋で手にした『ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん』という本をとおしてぼくはベスコフの存在を知ったのですが、淡い情景のなかにも凛とした空気が感じられるところが最大の魅力ではないかと思っています。

そんなわけで、せんだっての北欧旅行ではベスコフにまつわる品物をいくつか手に入れたいとかんがえていたのですが、ストックホルムで、ではなくヘルシンキで、日本ではおよそ目にしたことのないベスコフのアートポスターを発見しました。ぜんぶで3種類あるのですがスペースの都合上すべてを展示するわけにはいきませんので、もしご興味のある方がいらっしゃいましたらお気軽にお声をかけてください。また、ご希望の方にはおゆずりします(ただし全種類、各一枚のみ)。

Elsa Beskow 原画ポスター(70×50cm) 4,200(税込み)

震災時帰宅支援マップ

2005.8.21|book

最近でかけるときに持ち歩いているのがこれ、『震災時帰宅支援マップ 首都圏版』(昭文社)。

火曜日の宮城県沖につづいて、きょうも新潟県中部で「震度5強」の地震を観測した日本。もう、いつどこで巨大地震が発生したとしても不思議ではない、いよいよそんな状況になってきたような気がしてなりません。

この『震災時帰宅支援マップ』は、外出時に、不幸にも交通機関のマヒをきたすような災害に見舞われたとき、自力で最寄りの「安全な場所」まで避難するとともに、最終的には「自宅」まで無事帰還することを目的としてつくられたマニュアル的色合いの濃い地図なのです。

この地図の特徴は、都心から埼玉、千葉、神奈川へと放射状に伸びる16の幹線道路を「帰宅支援対象道路」と位置付けて、その道筋にそって詳細な情報とともにまとめているところにあります。

コンビニやトイレ、病院、ガソリンスタンド、また一時避難場所に適した公立学校の場所などのほか、「ブロック塀」「歩道狭い」「両側切り立った崖」といった要注意ポイントもあわせて記載しているところが、ふつうの地図とはおおきく異なります。

幹線道路からはずれた全エリアを掲載しているわけではありませんが、ふだん持ち歩く地図としてもじゅうぶんに役立つ内容のものになっているのではないでしょうか。それに、薄く重さもさほどではないので、女性がバッグにしのばせておくぶんにもさほど不都合は感じられないと思います。

もうじき「防災の日」もやって来ますが、ぜひオススメしておきたいと思います。

読書の秋にちなんで

2005.10.10|book

あるご縁で、moiにもたびたびご来店いただいている作家鈴木佐代子さんより、moiのお客さまへということで著書『相続図鑑』をご寄贈いただきました。

この春に上梓された『潮ホテル・グラフィティ』も読ませていただいたのですが、鈴木さんの文体は「水」のようにさらりとしていて、なおかつ静かに心にしみ入ってゆくような余韻が残ります。潔い生き方をつらぬく大人の女性が主人公のこの『相続図鑑』は、女性が読むとよりいっそう強いあこがれと共感を抱くのではないでしょうか?ちなみに、装丁もたいへんきれいです。

そこで「読書の秋」にちなみ、moiでは「ぜひ読んでみたい」という方3名様にこの本をプレゼントさせていただきます。

ご応募は「メール」にて、「鈴木佐代子さんの本希望」とお書きの上お申し込みください。プレゼントは、先着で3名様。なお大変申し訳ないのですが、ご応募は「moi」まで受け取りにくることのできる方に限らせていただきます。また、「当選」のご連絡は「当選者」のみにさせていただきますのでご了承ください。

秋の夜長、虫の声をBGMに読むのがとても似合う、そんなおすすめの一冊です。ぜひご応募お待ちしております。

10/12追記:受付は終了させていただきました。ご応募ありがとうございました!

こどもの絵

2005.11.2|book

こどもの描く絵がすきだ。それは、たとえば街でこどもの絵をあしらったジャケットのレコードなどを見かけると、内容にかかわらずついつい手にとってしまっている自分に気づくといった調子だ。

こどもの絵には「味」がある。「ヘタ」ではない、「味」である。「下手」というのは、いっぽうに「上手」という意識があって、それに対して「ヘタだ」ということにほかならない。けれども、無心に描くこどもにあって「上手」という意識は存在しない。だから当然「下手」も存在しない。すべからく「味」である。たとえば「ダダ」と名乗るひとびとは、この「味」に芸術的価値を見ようとした一群であったろう。けれどもその「試み」が成功しているとは言いがたい。というのも、かれらが描く絵はたいてい分別のある大人が作為的に「下手」に描いた絵にしか見えないからだ。こどもの絵は、こどもにしか描けないところに価値がある。

このあいだ、一冊の古本をみつけた。『子どもの絵-成長をみつめて-』という本だ。東山明と東山直美というひとの共著である。読み始めてまもないのだが、読んでいていろいろと発見があった。

まず、こどもの絵の表現をとおしてその発達過程をみてゆくと、成長までにいくつかの段階があるという。その過程は、あるいは「味」から「下手」へともいいかえられるかもしれない。はじめの段階は「なぐりがき」である。これはこれで「味」がある。つぎにあらわれるのは「円や線」だ。円と線だけで描くもっとも原初的な人物画(たいていは「おとうさん」だったり「おかあさん」だったりする)はこの時期に登場する。そして「認識力」の段階がつづく。数の認識が絵に反映されるようになるのがこの時期だ。「下手」の芽生えかもしれない。「正しい認識」イコール「正しい絵」という「ものさし」が、おとなから押しつけられるようになるからだ。あとは「空間関係」、「自己主張」、「写実・客観性」そして「持続力」へとこどもの絵は《発達》を遂げてゆく。

ここでぼくがおもしろいと思ったのは、「認識力」の段階である。「数」をおぼえることで、こどもは、それまで三本だったり七本だったりした手の指を「指は五本」という認識にしたがって絵を描くようになる。けれどもここがいかにもこどもらしいところなのだが、こどもの認識力はじぶんが興味をもったものごとにしか向けられない。

それは、この本に登場するK子(四歳九ヶ月)が描いた「おとうさん」の絵である。指は両手ともにきっちり五本ずつ描かれている。ところが、だ。どうしたことかK子は、「おとうさん」のスーツのボタンを「20個ぐらい」描いてしまったのだった。どういうスーツなんだ。K子にはボタンの数は興味がなかった。そういうことなのだろう。すごいじゃないか、これぞ「こども」だ。「興味ないしー」とか言って無視しようとする「おとな」はすくなくないが、興味がないからといってボタンを20個も描いてしまう、それが「こども」の底力である。

分別あるおとなであるところのぼくとしては、こどもの絵に対してはこう言うほかない。こどもの絵はパンクだ。

『カレワラ物語』がおもしろい

2006.1.11|book

休業中、何冊かの本を読んだ。この 『カレワラ物語』は、フィンランドでベストセラーになったキルスティ・マキネン著『フィンランドのこどもたちのための「カレワラ」』の邦訳である。さぞかし暇にしていることだろうと、みほこさんが送ってくださった。キートス!

ところで「カレワラ」とはなにか?というと、フィンランドの長編叙事詩で、19世紀にエリアス・レンロットが《再発見》したことで当時帝政ロシアの占領下にあったフィンランドの民族運動に火がつき、結果「独立」へとつながったという、フィンランドを知るうえではとてもとても重要なものである。まあ、日本でいえば『古事記』みたいなものだろうか。けれども、「民族叙事詩」というスタイルからしてたいへんとっつきにくく、気にはなるけれどとてもじゃないが読もうとは思わない、そういう微妙なポジションにあるのもたしか。それはまたフィンランドでもおなじようで、「カレワラ」のおいしいところだけを上手につまんで、こどもにもわかるよう読みやすく編集をほどこしたのがこの本、『カレワラ物語』なのである。

じっさい読んでみての感想はというと、おもしろいし、なんといっても笑える。たとえるなら、「まんが日本昔話」をより猥雑にした感じだろうか。なんというか、登場人物のキャラクターが強力すぎる。ヴァイナモインネンは「英雄」というよりほとんど「エロじじい」だし、「ポホヨラの娘」の母ロウヒをはじめ、母親はみんなじぶんの娘をダシにして私腹を肥やさんとたくらむ「強欲ばばあ」である。レンミンカイネンにいたっては、誰かに似てると思ったら「少女監禁事件」の小林容疑者だった・・・と、まあこんな調子である。なんて書いたらみほこさんに叱れそうだなぁ・・・ごめんなさい、こんな通俗的な読み方しかできなくって・・・。

で、思ったのだが、そもそも「カレワラ」というのはこういうひどく土着的で猥雑なエネルギーに満ちたものなのではないかということだ。冬の間つめたい雪に閉ざされて暮らす極北のひとびとの豊かな想像力によって、長い時間をかけて醸成されてきた《ワタシたちの物語》。それは、文字によって書き記す必要なんてない。なぜなら、つねに書き換えられたり、書き加えられたりすることで変容し成長しつづける《物語》だからであり、その「書き手」は共同体に属するすべてのひとなのである。極論するなら、レンロットがこの《物語》を採集し「カレワラ」としてまとめたことで、それは広くひとびとの知ることになったわけだが、同時にその豊かな広がりをもつ《物語》は死んでしまった、ともいえるかもしれない。

この『カレワラ物語』は、笑いも悲しみも、怒りも喜びも、そしてエロも内包するそんな《ワタシたちの物語》のグルーヴのようなものをとてもいきいきと伝えてくれる本である。テレビもラジオもインターネットもなかった時代、この極北の地に暮らすひとびとの心性が産み落とした《物語》に人間のたくましい生命の営みをみる思いだ。

きょうというひ

2006.1.18|book

年末に、お客様のMさんが一冊の本を送ってくださった。荒井良二さんの絵本『きょうというひ』である。

この絵本のことはしらなかったが、著者である荒井良二というひとが2005年の「アストリッド・リンドグレン記念文学賞」を受賞したということはニュースで聞き、しっていたし、それゆえ興味も抱いていた。そして、はじめてこの絵本をひらいてみたとき、不思議とある画家のことを思い出した。松本竣介である。

松本竣介の絵と、この『きょうというひ』での荒井良二の絵とを結びつけるもの-それは、どちらも無音の世界が描かれているということではないだろうか。13歳のとき病気により聴力を失った竣介が描く絵は、前に立つたびその無音の世界にひきこまれそうになる不思議な引力をもった絵画だ。かれはたぶん、音のない世界を生き、そこで絵を描いているのである。それに対して、荒井良二というひとはこの絵本で、音を必要としない世界を描きたかったのではないか。うまく言えないけれど。音を必要としない世界とはつまり、いのりの世界である。静かに目をとじて、ゆっくりと手をあわせる。もっとも自然で、もっとも敬けんな「いのり」にあって、「音」は無用だ。その「いのり」がピュアであることを守るため、消しゴムで「音」を消しとっていったのがこの『きょうというひ』なのではないだろうか。

きょうというひの ちいさな いのりが

きえないように、きえないように...

きょうというひが音もなく降りつもってゆく。

北欧デザインを知る

2006.1.23|book

ひどい頭痛で一日ふせっていたので、ネタがない。そこで、いま読んでいる北欧関連の本を紹介してお茶を濁しておこう。雑誌などで、北欧デザインにかんするコラムを精力的に発表されているライター渡部千春さんの新著『北欧デザインを知る~ムーミンとモダニズム』(NHK生活人新書)である。

ところで現在の「北欧ブーム」というのは、じつはかなりの程度「北欧デザイン・ブーム」なのであって、それも巷の「かわいい雑貨・インテリアブーム」とリンクしているというのは一目瞭然である。そしてそれがもうちょっと深化すると、「ていねいに暮らす」といったポスト「清貧の時代」的なスローガンにまで「昇華」(?!)されることになるのだが、まあ、それはそれとして、こうした背景をもった現在の「北欧ブーム」が紹介されるとき、その紹介のされ方がヴィジュアル中心になってしまうのはいたしかたないとはいえ、どうしても「浅い感じ」がしてしまうのはちょっと残念なことである。

「北欧デザイン」について語ることは、それらが生まれた《背景》について語ることである。渡部さんはこの本で、「新書」という制約のなかで最大限、その「軸」がブレないことに細心の注意を払っているように感じる。もうひとつ、この本からは「日本人」である筆者の「北欧デザイン」(つまり、それらを生んだ「背景」)に対する驚きや感動、リスペクトといった感情が、とてもフレッシュに伝わってくる。だから、「北欧デザイン」に愛着を抱いているひとにとっては安心して読めるし、また共感もできるのだ。

この本は、ヴィジュアル中心の「北欧ブーム」にはなんとなく飽きたというひとにこそうってつけの一冊だと思う。

『アンティの本』ただいま品切れ中です

2006.4.25|book

『アンティ・ヌルメスニエミについての小さな本』。この本のたのしさについては、以前こちらのブログでもご紹介した通り。よって、もっともっとたくさんの方々に手にしてもらいたいところなのですが、現在品切れにつき増刷中となっております。

なお、次回納品は5月なかばの予定です。たいへんご迷惑をおかけいたしますが、どうぞいましばらくお待ち下さい。

去年ルノアールで

2006.5.3|book

カフェが舞台になっていたり、コーヒーがさかんに登場するような小説やエッセイがあれば、職業病かたんなる趣味の世界かはともかく、つい手にとってしまう。寺田寅彦『珈琲哲學序説』、ボリス・ヴィアン『うたかたの日々』、それに獅子文六『可否道』などなど。そしていま読んでいるのは、「せきしろ」のエッセイ『去年ルノアールで』。

著者が日々通いつめる喫茶室「ルノアール」で、ある意味「出会うべくして出会ってしまった」出来事や人々について綴った異色の《喫茶エッセイ》である。かりに(まさかそんなひとは存在しないとは思うが)いまだかつて「ルノアール」に入ったことがないというひとにとっては、この本はある種の「SF」と映るかもしれない。けれども、一度でもあのねじれた時空の中に身を置いたことのあるひとにとっては「なるほど」な、さもありなんワールドが繰り広げられている。

そういえば、この本を読んでいて思い出したのだが、かつてサラリーマンをやっていた頃、いちど職場の先輩とミーティングのために「ルノアール」に入ったことがあった。おもいっきりルノアール初心者であったぼくらは、うかつにもソファー席に陣取ってしまったうえ、そのふかふかすぎるソファーに身を委ねてしまったのだ。結局、ソファーに深く深く身を沈めたぼくらは、至近距離で向かいあっているにもかかわらず最後まで視線を合わすことなく、ひたすら斜め45度の天井をみつめたままミーティングを続けた。そしてそれは、おそらくぼくが体験したもっとも不毛なミーティングといえた。

そんな記憶の奥底に沈殿した「わたしとルノアール」を眠りから呼び覚まし、思わずひとに語らせてしまうこの本は、なんというかある種の《パンドラの箱》なのかもしれない。

ボサノヴァ読本

2006.5.16|book

いま、ちょっと大きなCDショップに足をはこぶと、こんなフリーペーパーを手にすることができます。

『We Love Bossa Nova~ボサノヴァ読本』です。ボサノヴァの名盤を完全限定&1,500円で発売するユニヴァーサルミュージック「BOSSA NOVA 1500」シリーズの宣伝用アイテムのひとつなのですが、これがなかなかおすすめなのです。

このフリーペーパーでは、CD紹介にくわえて「ボサノヴァって?」「ジョアン・ジルベルトの恋人達」「イパネマの娘」という3つのちいさなコラムがおさめられています。テキストを担当するのは、『ボサノヴァ』の著者としてもおなじみ、bar bossa/bossa recordsの林 伸次さん。

さて、ボサノヴァを聴く、ってどういうことなのでしょう?

それはもしかしたら、「ボサノヴァ」という音楽を生んだ《時代の空気》のようなものを感じることなのかもしれません。林さんのコラムを読んで、ふとそんな気になりました。 1950年代末のリオデジャネイロ。海、太陽、恋愛、ともだちとの語らい、お酒、コーヒー、ジャズそして声とギターに縁どられた儚くも幸福な時間・・・じぶんの現実の生活とはあまりにも遠くかけ離れた世界ではあるけれど、ほんのわずかでもそこに「共通の匂い」を見いだしたとき、ボサノヴァはじぶんにとってかけがえのないものになるのです。

今回リリースされるCDはどれもまちがいなく、数あるボサノヴァのCDのなかでも「名盤」とされるものばかり。これからボサノヴァを聴いてみようというひとにはまさにうってつけのシリーズだと思います。まずはこの『ボサノヴァ読本』を道先案内人に、じぶんだけの宝探しに出るというのはいかがでしょう。

アームチェアトラベラー

2006.6.16|book

地図帳はたのしい。

学校の教材としてお世話になって以来、すっかりその存在すら忘れていた「地図帳」をテレビのかたわらに置くようになったのは、塾のセンセイをなさっている常連のお客様のすすめがあったからにほかならない。たとえばテレビのニュースなどでどこか「地名」がでてきたとき、かたわらの地図帳をめくってその場所をたしかめてみる。するとテレビの映像とあいまって、その「見知らぬ土地」がなぜだかぐっと身近な場所に感じられてくるのだ。ときには無性に旅心をかきたてられ、あてのない旅の計画など夢想してみたり。

たとえば、いまだったら「ワールドカップ」。先日、韓国と戦って惜しくも敗れた「トーゴ」、生まれてはじめて耳にする国名である。さっそく、「トーゴってどこよ?」と思いながら地図帳をめくる。その国はアフリカにあった。ちいさな、ちいさな国である。550万人ほどの人口はほぼフィンランドと同じだが、面積はというとフィンランドの1/7程度。あふれかえる人波が、かれらのドリブルの技術を高めたのだろうか?

きのうはきのうで、エクアドルとコスタリカとのゲームがあった。エクアドルもコスタリカも、どちらもコーヒーの原産地としておなじみである。コスタリカは中米、エクアドルは南米、赤道直下の国。中米も南米も、日本からすれば遠いことに変わりはなく思わず混同しそうになる。だが、中米と南米では「コーヒー」だって味がちがう。フィールドを駆け回る選手たちの姿も微妙に異なっていて当然だ。

地図帳にはまた、思いがけぬすてきな発見もある。オセアニアあたりの地図をながめているときだった。発見したのは、こんな名前の場所。エロマンガ島。どんな「島」なんだ、いったい。オランダにあるという「スケベニンゲン」とならんで、ぼくがもし「中学生」だったなら、ネタにしたい、クラスの「人気者」になりたい、ただそれだけのために「夏休みに行きたい場所ベスト1」である。中学生でないのがかえすがえすも残念だ。ただし二学期からのアダ名は、「スケベ人間」もしくは「エロマンガ」になることまちがいなし、だが。

こんな調子で、日々アームチェアトラベラーの《旅》はとまらない。ぜひ一家に一冊、地図帳を!

AKU ANKKA

2006.6.22|book

タイトルのAKU ANKKAって、なによ?と思われたひともきっといることでしょう。答えは、そうディズニーのキャラクター「ドナルドダック」。ちなみに「Ankka」は「アヒル」。「Aku」は・・・名前。たぶん。で、なぜかフィンランドでは、この「AKU ANKKA」が「MIKKI HIIRI」こと「ミッキーマウス」をおさえて断トツの人気なのだとか。このあたり、日本人の「かわいい」という感覚とはちょっとちがうのでしょうか・・・

ところで、その「AKU ANKKA」のコミック(もちろんフィンランド語バージョン)を"黒い例のたべもの"でおなじみのJUSSIさんよりご提供いただきました。ご興味のある方はぜひmoiでごらんください!

郊外へ

2006.6.26|book

鍼の行き帰りによく利用するのは西武国分寺線という電車。中央線の「国分寺」と西武新宿線の「東村山」とをむすぶ全長8km足らず、所要時間にしてわずか10分あまりの路線である。

中央線の車窓からの眺めがほとんど、きゅうくつそうに立ち並ぶ一戸建て、アパート、マンションばかりなのにたいして、西武国分寺線では、家々にまじっていかにも武蔵野を縦断するこの路線らしいのどかな風景-雑木林や畑など-がひろがる。停車する駅も「恋ヶ窪」「鷹の台」「小川」と、ふらりと途中下車したい誘惑にかられるような「土の匂い」のする名前だ。それにくらべると、荻窪-西荻窪、東小金井-武蔵小金井、国分寺-西国分寺といった中央線の駅名は、いかにも旧「国鉄」らしい「事務的な匂い」を感じずにはいられない。

あいにくの雨模様の月曜日、まもなく終点の「国分寺」に着くというそのとき、突然、目の前の景色が一面の「緑色」に変わる。わずか数秒にもかかわらず、それは、あたかも電車ごと深い森に迷いこんでしまったかのような奇妙な感覚であった。たっぷりと水分をふくみ、より色鮮やかにボリュームを増したかのようにさえみえる樹々の緑は、なにか巨大な獣の横腹のようでもあり、「怖い」、わけもわからずそんな言葉が脳裏をよぎるのだった。

「郊外」へおもむくということは、「中心」から「周縁」へと移動するというただそのことを指し示すのみならず、そのことがもたらす「日常」の異化作用という体験そのことであるかもしれない。

※『雪沼とその周辺』の著者である堀江敏幸が、パリ郊外をめぐってつづった刺激的なエッセイへの、これは「なんちゃってオマージュ」です。

ヘルシンキの空の下

2006.6.27|finland

ちかごろのお気に入りは、フォトグラファーエエヴァ&シモ・リスタが撮影したヘルシンキの膨大なフォト・アーカイヴ《ヘルシンキの空の下》。

1969年から87年にかけてヘルシンキの中心部やダウンタウンなどで、ときにアジェのように、ときにアーウィットのように写し撮られた、いわば《素顔のヘルシンキ》。ここにあるのは、まさに写真集をめくるような愉しみ。

『さっぽろ喫茶店グラフィティー』を読む

2006.7.2|book

札幌にはいい喫茶店が多いらしいーなにかの折に、ふと耳にするそんな台詞。『さっぽろ喫茶店グラフィティー』という本を読んでいたら、またそんな言葉を思い出した。

この本に登場する「喫茶店」はざっと50軒あまり。そのほとんどは札幌で青春時代をすごし、タウン誌の編集長もつとめた著者にとって思い入れのある、70年代から80年代にかけて札幌のまちを彩った喫茶店である。

読んでいてまず驚かされるのは、どの喫茶店もたいへんユニークで個性にあふれていること。それが「札幌」という場所のせいなのか、時代のせいなのか、はたまたその両方なのか、判然とはしない。ただ、いま自分が生きている時代、場所について、ひとはふつう俯瞰する眼を持ち合わせてはいないものだ。案外、こうして時を経て整理し直すことではじめて明らかになることなのかもしれない。

そしてもうひとつ、多くの店のオーナーが、コーヒーの味についてひとかたならぬ「こだわり」を持っていること。しかも時代は「喫茶店」という業態の全盛期、一日15回転(!!!)などというほとんど「天文学的数字」のような狂騒の中でなお、けっしてその「軸」だけはブレていないのはまさに札幌の「喫茶人」の気概であると同時に、よい店を育てる札幌のひとびとの質の高さといえるかもしれない。

余談だが、個人的に気に入ったのは「act:(アクト)」という名のジャズ喫茶。オープンは1970年、内装はなんと内田繁。そのむかし、ぼくが夢想した架空のジャズカフェのイメージにあまりにもぴったりなのだ!スゴイ!行ってみたかった。

『安南の王子』を読む

2006.7.16|book

ひょんなことから山川方夫の小説『安南の王子』を読む。

ピンとこない。二回読んでピンとこなかったので、三回読んでみたもののやはりピンとはこなかった。現実と幻想とがいつしかオーバーラップしてゆくお話。こういう小説はやっぱり、そこに描かれる世界に《酔えない》ことには楽しめないのだということがよくわかった。良し悪しの問題ではなく、たんに《酔えなかった》、それがすべてである。たとえば、嶽本野ばらとかすきなひとだったら《酔える》世界ではないだろうか。あるいは、50年代の「東京」のアンダーグラウンドをおしゃれに描いているという意味で、鈴木清順の『殺しの烙印』だとか中平康の『月曜日のユカ』だとかのような趣きもあるかもしれない。

ストーリーには酔えなくとも、この『安南の王子』には短くて、しかもキャッチーなフレーズがところどころにあらわれる。

「馬鹿が結局いちばん気楽なことを、この賢明な馬鹿どもは知っていたのだ。」

「つまり、かれは一日ずつしか生きなかった。」

いまだったら、さしずめコピーライターとしてその才能をいかんなく発揮するようなひとだろう。などと思ったら、後に『洋酒天国』の編集にもかかわっていたそうだ。納得。

ちなみに、いま手に入る集英社文庫版の表紙はイラストが荒井良二、アートディレクションが菊池信義でこの「お伽噺」にふさわしいつくり。夏休みの小旅行に。

『安南の王子』山川 方夫(集英社)

みほこさんの本棚から

2006.8.9|book

本日より、フィンランド語の翻訳/通訳をはじめフィンランド文化の紹介でおなじみのしらねみほこさん所蔵の書籍、雑誌、CDなどを一部店内にて展示販売しています。

題して、

「みほこさんの本棚から~泣く泣く処分市」

文学、政治、語学、デザイン、絵本など硬軟とりまぜおよそ50点ほどが出品されています。なかには、こってこてのスオミ・ロック(笑)のCDも(イスケルマではございませんので、念のため)。プライスは、定価の約1/2~1/3くらいとたいへんお買い得!もちろん、早いもの勝ち&売り切れ次第終了となりますので、moiにお越しのおりにはぜひチェックしてみてください!

カフェの扉を開ける100の理由

2006.8.16|book

インターネットで『東京カフェマニア』を主宰されているサマンサさんこと川口葉子さんの新刊『カフェの扉を開ける100の理由』(情報センター出版局)が出版されました。

旅先や散歩の途中で出会った数々のカフェとその印象が、静かな落ち着いた語り口でつづられたすてきなエッセイ集です。

じつは、ここmoiも【話せば長くなりそうな場所をめぐる散歩】という章のなかで取り上げていただいています。おなじ章では、ほかにふたつのカフェが紹介されています。

ひとつは、神宮前にある「J-Cook」。そしてもうひとつは、かつて表参道にあった「Posset Pot」です。

「キラー通り」からすこし入った路地にたたずむ「J-Cook」は、いつも変わらずにそこにあることのすばらしさを教えてくれるカフェです。その証拠に、このお店は近所に事務所をかまえフリーで仕事をしているひとびとたちから絶大な支持を受けています。じつはそのむかし、ぼくをここに連れていってくれたのもそんなひとりだったのですが、なんとその知人と川口さんにここを紹介した人とが同一人物であることがこの本を読んで判明(笑)。ふしぎな縁を感じます。

もうひとつの「Posset Pot」については残念ながらぼくは記憶にないのですが、その名前だけは数人の友人たちの口から聞き知っていました。それだけきっと、ひとの記憶に静かな余韻を残すようなカフェだったのでしょう。

そんなふたつの《名店》とともにmoiが紹介されているなんて、なんだか場違いな感じがして気恥ずかしいったらないのですが、よく恥をかいてこそ人は成長するなどともいいますので恥を忍んでページの上に居座ろうかと思います。

ロアルド・ダールの『少年』を読んだら、

2006.8.27|book

夏休みといえば宿題。宿題、といえば読書感想文。というわけで、映画『チャーリーとチョコレート工場』の原作者でもある、作家ロアルド・ダールの『少年』を読んだ。

この『少年』という本はけっして「自伝ではない」、そうダールは言う。ではなにかというと、それは六歳から二十歳にかけて彼の身に実際におきた「数多くの事件」-なかには「滑稽な出来事もあれば苦痛にみちた出来事もある。思い出すに不愉快なこともある」-を綴ったエピソード集といった体裁をとっている。

ダールの言葉どおり、ページを開くとそこには大胆で機知に富み、それでいて人一倍ナイーヴな「少年」の記憶が顔をのぞかせる。両親の祖国ノルウェーで過ごす、家族そろっての極上の夏休み。友人や兄弟と仕掛けた「いたずら」の数々。なかには、「靴紐の形をした甘草入りのアメ(リコリス・ブートレース)」の思い出も・・・

でも、この本でいちばん多いのは学校生活の話題、とりわけ不可解で窮屈な校則や、教師や上級生からうける理不尽な仕打ちに対する「怒り」にかんするものだ。そして、読み進むにつれこちらまで熱くなってしまった。というのも、じぶんの「高校生活」にもすくなからず似たような状況があったからにほかならない。

ぼくが通っていたのは都内にある私立の男子校で、「進学校とはいえない程度の」進学校だった。そこでは体罰は日常茶飯事。見上げるような高い塀に囲まれ、すべての窓という窓には金網がつけられた校舎は、まさに陰気な監獄そのものといえた。そして校内を仕切っているのは、柔道部や剣道部の顧問をつとめる数人の「生活指導」の教師たちで、竹刀片手に廊下をガニマタで闊歩するのが連中の日課だった。

とりわけ、いま思い出しても凄かったのは「始業時間」の光景だ。始業時間になると、校門のかたわらに立つ顔色のわるいフランケンシュタインのような守衛がボタンを押す。すると、天井から鉄製の自動ドアが降りてきて校門をシャットアウトするという仕掛けだ。当然、遅刻を免れようと生徒はみなその「けっして止まらない」自動ドアの下をくぐり抜けることになる。これが毎朝「儀式」のように繰り広げられていたのだから、よく事故が起こらなかったものだと思う。ほかにも、校則で禁じられていた「パーマ」がみつかり、そのまま近所の床屋に連れていかれ丸坊主にされたクラスメートもいた。

ロアルド・ダールは書いている。「みなさんはなぜわたしが学校における体罰をかくも強調して書くのかと不思議に思われるに違いない。その答えは、要するに書かずにいられないからである」と。そして「わたしにはそのこと(教師や上級生ががほかの生徒たちを傷つけるという事実)がどうしても納得できなかった。いまだに納得していない」とも。ぼくもまた、「納得」できずにいる。

そんな高校生活でのぼくの「たのしみ」はといえば、いかにスマートに校則を破るかであった。髪型や制服や持ち物、放課後の過ごし方などなど、周到な準備をもって「校則を破る」ことに快感をおぼえていたのだ。おかげで、全身「校則違反だらけ」にもかかわらず、高校生活を通じていちども「敵」に捕まったことはなかった。「夜の校舎 窓ガラス壊してまわった」なんて「敵」を喜ばすだけでなんの「反抗」にもなっていない、そう考えていた。出し抜いてなんぼ、そんなことばかり考えている皮肉で屈折して暗い高校生だったのだ。

唯一残念なのは、ぼくに「文才」が足りなかったこと。もしあったなら、きっといまごろロアルト・ダール顔負けのシニカルな小説をたくさん書いていたことだろうに。

散歩者と景観

2006.9.5|book

「郊外の美の悦楽は、慎重に、あたかも『煎じたように』消化され、散歩者自身が長い時間をかけて見出すものなのである」。(エッセイ「給水塔へ」から)

高速道路の高架付近や崩れかけた工場跡、丘の中腹を走る高圧線の鉄塔の下に小さな家々が「埋もれるようにたっている」パリ郊外の《魅力的》な眺めについて、堀江敏幸はそう述べる。「パリ郊外」についてはなにも知らなくとも、《散歩者のまなざし》をもって「都市計画における美醜の明確な区別」とはまったく次元を異にする「郊外の美」の存在を説くかれの意見にはまったく同感である。

個人的には、都市計画における「ランドスケープ」という概念には、なにやら胡散臭さをかんじずにはいられない。それは、人間が、人間の価値判断にもとづいて自然をコントロールしようとすることへの違和感といってもいい。自然を壊すことでおこなわれる「都市計画」が、同時に「ランドスケープ」という名前のもと自然を作り出そうとするのもおかしな話である。

けれども、おなじ「景観」について語っていても、じつは「都市計画」におけるそれと「郊外」におけるそれとではそのありようがまったく異なるのだと、堀江敏幸はそう言っているのである(たぶん)。都市計画においては、「景観」とは「発見させる」ものである。それに対して「郊外」にあっては、「景観」はそれに触れるひとが時間をかけて、つまり《散歩者のまなざし》をもって「発見する」ものにほかならない。

「人間の直裁なドラマではなく、湿った石塀や草いきれのする丘、泥濘のつづく小道にひそむ人間の息づかいを捜し求めるささやかな旅」。

「ひなびた独特の雰囲気」を醸しだす郊外に「美」を見出す《散歩者》にとって、「景観」とはじっさいにはそのひとのなかにあるもの、なのかもしれない。

東京タワーへ

2006.9.25|book

思いがけずよいお天気だったので、所沢に鍼をしにいったあと「東京タワー」へと向かった。リリー・フランキーの影響(江國香織の、でもない)ではなく、いま読んでいる中沢新一の『アースダイバー』に刺激されたのだ。

内容の真偽ではなく、この本に書かれたことにぼくは「リアリティー」を感じる。「東京」のそこかしこについて子供のころから茫漠と抱いてきた「感覚」、あるいは「直感」のようなものが、読み進むうちにするするとほどけて霧が晴れてゆくような気分を味わっている。

タモリ×糸井重里×中沢新一による対談「ほぼ日刊イトイ新聞-はじめての中沢新一。」も面白そう(まだ読んでいないけれど)。

国際こども図書館に行く

2006.10.9|book

4つの「目的」をはたすため(?!)上野にある「国際こども図書館」にいってきた。

目的その1/「北欧からのおくりもの~子どもの本のあゆみ」 いま開催中の、北欧各国の絵本、児童書をあつめた展示「北欧からのおくりもの~子どもの本のあゆみ」を観る。年代別の展示によって、北欧各国における絵本や児童書のあゆみが俯瞰できるというのがポイント。デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、そしてフィンランド(アイスランドやラップランドのものあり)と地理的にはとてもちかいにもかかわらず、絵のテイストが国によってすこしずつちがっているのがおもしろいところ。それぞれの国の、こどもの「嗜好のちがい」が投影されているということでしょうか?本によっては資料室で実物を手に取って読むことができるそう。

目的その2/「江戸絵本とジャポニズムコーナー」を体験する このブログにもちょくちょくご登場いただいているピアニストの新澤健一郎さん。現在フィンランド人のギタリスト&ドラマーとともに日本各地でのライブツアー中ですが、その新澤さんがこの「江戸絵本とジャポニズム」の音楽を担当されているのです。でも、いったいどこで体験できるのかよくわからず、けっきょく聴けずじまい・・・。この「図書館」、サイン表示がちょっとわかりづらいところがありますね。どこでどういうことが体験、学習できるのか、かんたんなリーフレットがあればいいのにと思いました。でも、くだんのコーナーはオフィシャルサイトの「絵本ギャラリー」でネットからも体験できるそうです。

目的その3/たてものを観る ここ「国際こども図書館」は、ちょうど100年前に建てられた建造物を修復・改修して使われています。そして、このリノヴェーションにたずさわったのが建築家の安藤忠雄。外観は一見したところほとんどそのままですが、ガラス箱のようなエントランスやガラス張りのバルコニーが新たに追加されているのが目立ったところでしょうか。建築についてくわしいことはわかりませんが、違和感なく気持ちよくすごせる空間でした。

目的その4/「まのいいりょうし」を読む いまとりかかっている「宿題」のため、こどものころ愛読していた「まのいいりょうし」というお話をもういちど読みたいのですが、残念ながらこのお話がはいっていたはずの平凡社『えほん百科』が手元にもうありません。調べたところ、ここの蔵書にその『えほん百科』があるということなのですが・・・ところが、あるべきはずのところにそれはなく、かといって誰かが閲覧している気配もない。というわけで、けっきょくのところ読めずじまいに終わったのでした。

初の「国際こども図書館」訪問は、打率5割でもちょっと不本意な結果・・・

京都 吉田屋料理店

2006.10.17|book

おいしい創作料理系おばんざいが食べれるということでつとに知られる京都の「吉田屋料理店」のレシピブック、『京都 吉田屋料理店』(吉田裕子著)を手に入れた。

料理本(とりわけレシピブック)というのは、たいがい二種類にわけることができるように思う。ひとつは、実用的で、そのままアレンジなしにすぐにでも使えてしまうもの。たとえば、雑誌「オレンジページ」などがその代表選手だろうか。そしてもうひとつは、けっして実用的ではないけれど、たくさんのヒントや刺激にあふれていて想像力をかきたてられるもの。有名なシェフやパティシエが著したものは、たいていこちらに属する。

この本は、どちらかといえば「後者」にあたる。あくまでもベースは家庭料理だけれども、京都ならではの食材やジビエなどもとりいれているのでそのままつくるのはなかなか難しい。けれども、技術的にものすごく込み入っているというわけではないし、エスニックやイタリアンなどをとりいれたアイデアも多く、食材を置き換えてみたり、もうひとひねりしてみたりとアレンジする楽しみを刺激してくれる。ササッと家でつくれそうな気軽なレシピからお酒のアテ、そしてデザートまで、個性的な「料理店」のレシピは想像力も豊かだ。

エルスケンの家

2006.12.9|book

土曜日の夜には、(首尾よく家にたどりつければの話だが)テレビで「美の巨人たち」をみることがおおい。先週は、エド・ヴァン・デル・エルスケンの写真集『セーヌ左岸の恋』がとりあげられていた。

ヒッチハイクで、ほとんど一文無しの状態でパリにたどりついたエルスケンが、どのようにしてあのよく知られる写真集をつくり上げるに至ったのか、その「メイキング・オブ~」的なストーリーも興味深くはあったのだが、それ以上に目が釘付けになってしまったのはほかでもない、番組のなかに登場した「エルスケンの家」。

母国オランダの「エダム」にあるその家は、いまもエルスケン夫人によって守られている。かれの写真からイメージしたのは都会的でモノクロームな空間だったのだが、意外なことに、じっさいの自宅兼アトリエは牧歌的な風景のなかにたたずむ古い農家(記憶では平屋だったような・・・)を改築した、どちらかといえば雑然とした空間だった。

天井や外壁の一部には、超特大サイズに引き伸ばされたエルスケン自身によるモノクロームのポートレートがパネルのように全面にはめこまれていて、キッチンやアトリエには原色系のポップな色合いの雑貨類が雑然と置かれている。けれども、それはまったくアンバランスではなく、むしろとてもあたたかな空気をかもしだしているようにみえた。つまり、その「家」はエルスケンそのひとの深い「人間愛」のような感情を表出しているようにみえたのだ。

素朴で、人間への愛が人一倍強い若者が、まさに異邦人として孤独と闘いながら大都会パリの片隅をさまよい、じぶんとよく似た境遇の若者たちを共感とともに写しとったのこそが、この『セーヌ左岸の恋』ではなかったか。「エルスケンの家」を見たことで、ぼくにはこの写真集がかれの(その意味で)セルフ・ポートレートであるような気がしてならないのだ。

再入荷です

2007.1.17|book

お待たせしました。『アンティ・ヌルメスニエミについての小さな本』が再入荷しました。

今回入荷したのは、ブルー、イエロー、ブラウンというmoiで売れ筋の三色です。お早めにどうぞ。

ところで、先日この本の著者である原宿の雑貨店CINQさんにお邪魔したときに伺った話なのですが、この本をフィンランドのアカデミア書店で扱うことが決定したそうです。わからない方のために説明すると、「アカデミア書店」はフィンランドで最大手の書店で、ヘルシンキの本店は建築家アルヴァー・アールトが設計したビルにあります。ちなみに、映画「かもめ食堂」で小林聡美が片桐はいりに「ガッチャマンの歌」を教えてもらっているシーンは、その「アカデミア書店」のカフェで撮影されています。

なんでも、アンティ・ヌルメスニエミの奥様で著名なデザイナーであるヴオッコさんがたいへんこの本のことを気に入り、いっしょに「アカデミア書店」まで出向いて話をつけてくださったそうです。余談ですが、この夏ヘルシンキの「デザインムセオ」で開催される目玉展示はそのヴオッコ・ヌルメスニエミさんの回顧展。この時期、旅行を計画されている方は要チェックですよ!

旅にもってゆく本

2007.7.9|travel

旅のたのしみのひとつに、旅に携えてゆく本を選ぶというたのしみがある。結局ほとんど読まないままに帰ってきてしまうことが多いとなると、やはり「選ぶ」という行いのうちにたのしみを見い出しているといったほうが正しそうだ。

今回携えていったのは二冊。まずは、星新一『ほら男爵現代の冒険』。

はじめて出雲・松江にいった小学生の夏、もっていった本だ。そのころクラスの「学級文庫」では星新一の本が大人気で、たぶんそんなこともあって持っていったのだと思う。行きの寝台列車(ブルートレイン)で読むつもりだったのだが、はじめて乗る寝台列車がうれしくそれどころではなかった。

深夜まで、うれしくて列車の中を行ったり来たりくりかえしているうち「ちょっと、ぼく?」、車掌さんに呼びとめられた。

「鼻血出てるよ」

興奮のあまり鼻血を出していたのだった。「ちょっと待ってて」と言うと、車掌さんはトイレットペーパーをぐるぐると腕に巻きつけもどってきた。「ほら、これをつめときなさい」と手渡され鼻にトイレットペーパーをつめて眠ったので、けっきょく本は読まなかった。というわけで、ある意味リベンジである。

大人になって読む星新一は、あらためて面白い。軽快な文体とスパイスのようにぴりっとくるシニカルな表現、それに「近未来」への洞察の深さ……子供のころに全部読んじゃったというひと、あらためてこの夏読み直してみてはどうだろう。

もう一冊は、岡倉天心『新訳・茶の本』。

出発前、ちょうどこの本をめぐってとても刺激的な企画を進行中のKサンからメールをいただいた。じつはずいぶん前のこと、この本を読もうと思い立って岩波文庫版を手に入れたのだが、そのあまりにも格調の高い訳文に圧倒されあっという間に逃げ出したのだった。けれどこれもなにかの偶然、せっかく「『茶の湯』の都市」に出かけるのだしもういちど挑戦してみるか、と気をとりなおした。調べてみるとこの『茶の本』、いろいろな翻訳者による版が存在している。

大久保喬樹氏によるこの訳文はとてもこなれていて読みやすいうえ、各章につけられた解説も親切だ。日本人とはいえ「茶道」についての知識なんてまったく持ち合わせていず、しかも日本的な美意識からもほど遠い生活をしているのだから、ある意味ぼくも「外国人」みたいなものである。あらためて感心することや驚かされることもすくなくない。なかにはなんとなく納得したり、また理解できたりすることもあり、「ああ、やっぱり日本人なんだなぁ」とあらためて感じてみたり……。

「不可能を宿命とする人生のただ中にあって、それでもなにかしら可能なものをなし遂げようとする心やさしい試みが茶道なのである」

なんて、わかったようなわからないような、でもちょっとぐっとくる一文ではある。ストーリーよりもむしろ、ちょっとした一文の印象のほうが強烈に記憶に残る、これはもしかしたら本を旅先で読んだときならではの特徴といえるかもしれない。

もうひとつのガイドブック

2007.7.14|book

ガイドブックというとふつう、旅に出る前にひらくものと相場がきまっている。事前に目的地の情報を仕入れたり、ときには旅の目的そのものをみつけるためひらくことだってある。まさに道しるべ、である。

その一方で、旅に行ってきたひとのためのガイドブックといえるものもある。旅のなかで出会った風景、音や匂いなど五感を介して刻みこまれた記憶が、その土地の印象や理解をぐっと深めてくれる。たとえば、松江、それに出雲を旅してきたひとにぜひ手にとってほしいのは、ラフカディオ・ハーン『新編・日本の面影』である。

これは、日本での日々やその印象をつづったラフカディオ・ハーンの代表作『知られぬ日本の面影』に収められたエッセイを厳選し新たにまとめ直したもので、池田雅之氏の訳文もこなれていてとても親しみやすい。さいしょ手に入れたときは完読できないかななどと思っていたのだけれど、気づけばあっという間に読み終えてしまっていたほど。

五感が研ぎすまされるという感覚は海外旅行にでかけたときなど、ぼくらもまた体験する感覚だが、このときのハーンはまさにそんな感じだったのだろう。あこがれの東洋の島国で見聞きするすべてが、全身が感度のいいアンテナのようになったかれの感覚をビンビンと刺戟しているさまが手にとるように伝わってくる。そしてその理解の深さと洞察の鋭さは、このエッセイをたんなる「見聞録」以上に価値のあるものにしている。読んでるこちらのほうが、「なるほどなぁ」とか「あ、そういうことだったんだ」とか感心さえられることしきりである。

それにもうひとつ、「音」に対する感性がすごい。橋を渡るひとびとの下駄の音、湖を行き来する船の音、虫や鳥の声にひとびとが打つ柏手の音……たぶん日本人であればあまりに「日常」すぎて気にもならないようなさまざまな「音」がここでは確実に拾われ、見事に描写されている。いくらここ日本の話とはいえ百年以上も前の遠いむかしの情景にもかかわらず、やけに生々しく感じられるのはきっと、こうした「音」がぼくらに伝えてくるライブ感のせいだろう。

すべての旅好きのひと、必読の一冊だと思う。

『坊っちゃん』を読む

2007.10.27|book

『坊っちゃん』を読んだ。

なぜ、いまさら『坊っちゃん』なのか?と問われれば、ただそこに『坊っちゃん』があったから、としか言いようがない。我が家の通称「ブックオフ行き」と呼ばれている紙袋(ただし、いまだかつてそれらが「ブックオフ送り」となった例はいちども、ない)のいちばん上で、カバーをかけられたまま放置されていた文庫本版の『坊っちゃん』をたまたま手にとってしまったのである。

だいたいここのところ、四六時中店のことをかんがえている。というか、店のことしかかんがえていない。で、かんがえているうちどんどん焦ってきて、やがて胃のあたりが痛みだす。そんなわけなので一日のうちに一時間でも二時間でも、映画を観るなり本を読むなり、なにか店のこと以外に意識をそらす時間を無理矢理にでもこしらえないと身がもたない、この先ちょっとヤバいんじゃないかと思ったのである。そう思い立って、とりあえず目についた本を手にとったところそれが『坊っちゃん』だったというわけだ。

あらためて読んだ『坊っちゃん』は、さすが『坊っちゃん』だけあっておもしろい。あっという間に読み終えてしまった。夏目漱石というひとは当時、コンサバというよりはむしろハイカラに属するひとだったと思うのだが、じっさい巷にあふれる「封建主義」のなごりを思いっきりくさしつつ、そのいっぽうでは「清(きよ)」のような「封建時代の遺物」みたいな人物に対し愛情に満ちたまなざしを注いでいる(なぜ名前が「清」なのか、納得した)。おそらく当時の日本の「近代化」は、ハイカラな漱石をもってしてもあまりに性急なものと映ったのだろう。続々と輸入される「ハイカラ」に魅了されながらも、流されてはならんと踏ん張っている、そういう「二律背反」にこの時代の「文化人」たちはみな生きていたのかもしれないし、逆にいえばそういうスタンスこそがこの時代の「文化人」がとるべき態度だったかもしれない。

それはともかく、いったいなぜ我が家に『坊っちゃん』があったのか?まあ、奥さんが買ったからにちがいないのだが。いまさら『坊っちゃん』など読む気になった理由(ワケ)を尋ねてみたい誘惑にかられなくもないが、やめておこう。どうせ「そこに『坊っちゃん』があったから」くらいな理由に決まっている。

カフェ東京

2007.10.28|book

ユンジョンのことは以前書いた。一年間のワーキングホリデーを終え韓国へと帰国したのは今年の一月のこと。東京での日々や人々との出会いがもたらした思い出を、大好きなカフェにからめつついずれ一冊の本にまとめてみたい、そう言い残しての帰国だった。その後、ほんとうに出版が実現しそうなこと、また本ができあがったら直接届けにいきたいことなど聞いてはいたのだが、きょう突然そのユンジョン本人ができあがった本を手に現れたのだからほんとうにビックリした。

じつは、きょう行くと何度かメールで知らせてくれていたらしいのだが、ここのところ携帯にいろいろな親切なメール ── 「バイアグラがとっても安い」というお買い得情報だったり、見知らぬ異性(ごくまれに同性)からの「つきあって欲しい」というモテモテメールだったり ── が日に三十件もやってくるものでさすがに煩わしくなり、「URLつきメールは受け付けない」という設定にしたのがいけなかったらしい。どうやら彼女のメールもサーバーの方で勝手に削除してしまっていたようなのだ。そんなわけで、狐につままれたような気分で記念すべきユンジョンの処女作を手にとった。

『カフェ東京』と題されたその本は、想像していたよりもはるかに立派な本(ぜんぶで二百三十ページあまり)である。ユンジョンが撮ったカラー写真もいい感じだし、イラストもかわいい。おまけにまるまる一章を割いてmoiのことが語れているのだから光栄な話だ。ただし、かえすがえすも残念なのは中身が「読めない」こと。韓国の本がすべてハングルで書かれているのは仕方ない(というか、あたりまえだ)が、なんだかすっごく歯がゆい感じである。

きっと、マスターの温かい人柄や優しい人柄、そして愛すべき人柄について書かれているにちがいない。まあ、そういうことにしておこう。ちなみに、関西エリアのカフェをテーマにした第二弾も予定しているとのこと。こちらも楽しみだ。

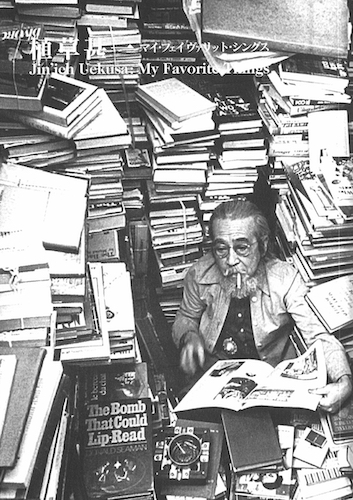

マイ・フェイヴァリット・シングス

2007.11.1|book

「植草甚一の展覧会やってますよ」という常連おくむらクンの言葉を思い出し、荻窪からバスにゆられて世田谷文学館まで行ってきた。

はじめて植草甚一のことを知ったのは、まだ高校に入りたてのころだった。愛読していた「LOO」というおかしな雑誌でとりあげられていたのだ。本の山に埋もれるようにしてこちらを見ている奇矯な風体の小柄な老人、その写真からはちょっとありえないような異様なオーラが放たれていた。ミステリーもジャズもシュールなイラストも、彼が語る興味の対象はどれも当時のぼくには縁遠いものだったけれど、それでも彼がものを語るときの語り口、その独特の文体には刺激を受けた。まるで喫茶店で友だちを前に世間話しているかのような口調で話がはじまったかと思うと、話題は突如なんの前触れもなく方向転換する。終わり方にしても唐突で、飽きてしまったので切り上げましたと言わんばかりだ。なんかいい加減な気もしなくはなかったが、かえって昔から集中力に乏しかったぼくにとっては好都合、さらっと読み進めたのである。

それからずっと今にいたるまで、折りにふれ「植草甚一」という人物と「出会って」きた気がする。それは本人であるときもあれば、彼から影響を受けた「子供」だったり「孫」だったりすることもあった。音楽にせよ映画にせよ美術にせよ文学にせよ、ちょっとカッコいいなあとか面白いなあと思わせるもので彼の「あしあと」が残されていないものはないんじゃないか、そんなふうにさえ感じられるのだった。

以前、はたらいていた場所で『ジャン・コクトー展』が開かれそれにあわせてトークイベントを企画したことがあるのだが、そのときイラストレーターの安西水丸さんがコクトーについてこんな印象を語っていたのがおもしろかった。もうずいぶん前でちょっと記憶もあやふやなのだが、だいだいこんな感じでまちがっていないと思う。つまり、なにかおもしろそうな匂いがして行ってみると、いつも必ず先回りしてそこにいるような気に障るヤツと。植草甚一というひとも、ある意味まあそんな「偉大なる目の上のタンコブ」なんじゃないだろうか?偉大な親をもった子供が伸び悩むように、七十年代以降、八十年代、九十年代と時は過ぎても、いまだある種のひとびとにとって「植草甚一」は乗り越えるべき存在でありつづけているし、結局のところ乗り越えられないまま「植草甚一のへたくそなコピー」に甘んじざるをえないジレンマに苦しんでいるような気がする。

展示されている原稿にほとんど書き損じがなく感心したり、意外にも蔵書をカード化してきっちり分類していたり、森村泰昌に先んじること四十年ちかく、すでに「モナ・リザ」に扮していたり(笑)と、いろいろ興味深い発見もあったのだが、そういった個々の印象よりも漠然といろいろなことを思い出したり考えさせられたりした展示だった。

◎ 展示「植草甚一 マイ・フェイヴァリット・シングス」は11/25[日]まで世田谷文学館にて開催中。

脇阪克二さんの展覧会図録

2008.5.31|book

脇阪克二 作品集を販売中

女子美アートミュージアムではいま、テキスタイルデザイナー脇阪克二さんの展覧会『北欧の夢 ニューヨークの洗練 日本の情緒』がひらかれています。

脇阪さんは一九六八年、二十四歳で単身フィンランドに渡りマリメッコ社のデザイナーとして仕事した後、ニューヨークのジャック・レノア・ラーセン社やワコールを舞台に活躍、現在は「SOU SOU」のテキスタイルデザイナーをされている方。moi店内のポストカードショップ「kortti」ではその脇阪さんのイラストによるポストカードを常時二十種以上とりそろえ販売しているので、あるいはそうとは知らずに手にされているお客様も多いかもしれません。

さて、moiでは今回の展示にあわせて制作された図録を販売しています。図録とはいえ、アートワーク的にも面白く、六十年代から現在に至る脇阪さんの仕事を一望の下見渡すことができる作品集的内容の濃い一冊となっています。とりわけ、脇阪さん自身による「まえがき」では、フィンランドで過ごした日々がいかに現在に至る脇阪さんの創作活動の「芯」を成してきたかが短い文章のなか控えめにつづられていて個人的に、ちょっとぐっときてしまいました。おすすめです。1,890円(税込)

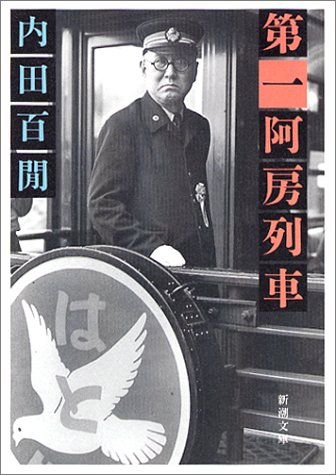

第一阿呆列車

2008.8.11|book

旅にもってゆく本については前にもいちど書いたことがあるけれど、読むたのしみもさることながら、来るべき旅についてあれやこれや思いめぐらしつつ選ぶことのたのしさのほうが、じつはむしろ勝っているのではないかと密かにかんがえている。

水戸にもっていったのは内田百閒のエッセイ『第一阿房列車』。

「用事がなければどこへも行ってはいけないと云うわけはない。なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行って来ようと思う」。なんの目的ももたず、とりたてて用意もせず、ただ列車にのってどこかへ行く、どうやらそれが内田百閒のいうところの「阿呆列車」であるらしい。まあ、今回のぼくだって、展覧会を観たりコンサートを聴いたりというのは「目的」というよりはむしろ東京をはなれるための言いわけみたいなものであって、そう思えばれっきとした「阿呆列車」にちがいない。

ところでその百閒先生、わざわざ「阿呆列車」のために借金までこしらえるのだが、その言い草がいかしている。いわく、「いちばんいけないのは、必要なお金を借りようとすること」である。それにくらべれば(阿呆列車のための借金は)「こちらが思いつめていないから、先方も気がらくで、何となく貸してくれる気がするであろう」云々。勝手な言い分だが、一事が万事この調子である。大阪へと出発するためやってきた東京駅の改札では、「何の為にどんな用件でこうまで混雑するのか解らないが、どうせ用事なんかないにきまっていると、にがにがしく思った」なんて言っている。いちばんのひま人はアンタだっつーの!

それにしても、なこの偏屈100%っぷり。小心者が、理屈をこねて自分を正当化しているこの感じにどこか見覚えがあると思ったら・・・なんだ、自分だった。というわけで、いまのうちからぼくも「ヒマラヤ山系」君のような絶妙な相方をさがしておかねば。

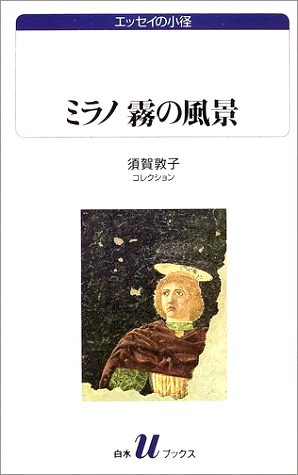

詩の話にはじまって

2008.8.19|book

こうるさい父さんのように、ひまな日にはいろいろとスタッフに質問攻めして煙たがられているのだが、このあいだもいろいろと質問攻めにしていたらスタッフのひとりが休みの日には「詩を読んだりしている」と言うのだった。

「へぇ~、どんな詩?」と聞き返すこうるさい父さんは、もちろん「詩」なんてぜんぜん知らないのである。高校時代なんとなくかっこよさそうというだけで、当時池袋の西武デパートの本屋の一角にあった「ぽえむ・ぱろうる」というちいさな詩の専門店でアレン・ギンズバーグの詩集を買ったはいいが、生きている世界のあまりの違いに挫折。それならば、とコクトーやアポリネールに挑戦するものの、物売りの口上のような堀口大學の七五調の訳文にまったく「パリのエスプリ」なんて感じられずこちらも玉砕。唯一、天野忠翁のユーモアと北園克衛は楽しめたが、北園克衛のは「詩」というよりもカルダーのモビールみたいな、「ことばによるオブジェ」といったほうがふさわしいので、やっぱりあまり「詩」は肌にあわないのだと思っている。それでも、ひょんなことからポエトリーリーディングのイベントやCDを制作したりしていたこともあるので、正直こころの片隅ではなんとなく気にかかっているのかもしれない。

で、そのスタッフがよく読むのはウンベルト・サバの詩集だという。ウンベルト・サバ・・・、ウンベルト・サバ?名前だけはどこかで、しかもごく最近耳にした憶えがあるのだけれど・・・思い出せない。でも、あるとしたらやっぱりいま読んでいる須賀敦子の本の中でしかないだろう。そう思って、読みさしの本のページをもういちど最初からパラパラとめくってみるが見つからないのである。不思議だ。すると目次よりもさらに前、扉のところにウンベルト・サバの、須賀敦子自身によって訳された詩の一節の引用されているのを発見したのだった。

石と霧のあいだで、ぼくは休日を愉しむ。

というフレーズではじまる『ミラノ』という題名の詩だ。この詩をみたとき、エットーレ・スコラという監督が撮った『BAR(バール)に灯ともる頃』という映画のことを思い出した(舞台はミラノではないけれど)。夜霧のなかにぼんやりと光るオレンジ色のバールのあかりがすごく象徴的で、しみじみ心に残るよい映画だった。なんとなくあべこべだが、どうやらウンベルト・サバの詩集を翻訳し紹介したのが須賀敦子だったみたいだ。

ぼくはイタリアにはまったくと言ってよいほど関心がないので、いままで須賀敦子の本を手に取ったことがなかった。なぜ急に読むことにしたのかというと、毎日あまりにも暑いから、にほかならない。あんまりにも暑いと、CDでもつい音数がすくないものを選んでしまうのとおなじで、静かな文章が読みたかったのだ。

それだけの話。

美しき町

2008.10.15|book

クレタ人は嘘つきだ、とあるクレタ人が言った。

これは、学生のころ論理学の授業で教わった「自己言及のパラドックス」というヤツである。で、本当のところクレタ人は嘘つきなの?それともそうじゃないの?という話。で、なんでこんなことを思い出したかというと佐藤春夫の小説「美しき町」を読んだからである。

ボヘミアン気取りの貧乏画家のもとに、ある日「テオドル・ブレンタノ」という聞き慣れない名前の男から「或る不思議な、そうして最も愉快な企て」のために力を貸してほしいとの声がかかる。ほどなく、その男の正体はアメリカに帰化した旧友であることがわかるのだが、彼は父が遺した財産で隅田川の中州に「美しい町」を築きたいと言うのだった。そしてさらにもうひとり、老建築技師がその輪に加わり築地の高級ホテルの一室でくる日もくる日も「美しき町」を実現するための作業が着々と進められるのだ。そして三年の月日が経ち、いよいよ「美しき町」の実現ももうすぐ目の前というとき・・・。

以下、ネタバレあり。ま、誰でも途中で予測はつくと思うのであまり支障はないかもしれないけれど、一応。

読み終えて、物語に、もしも正しい答えというのがあるとしたら、ぼくにはこの小説の「正しい答え」がさっぱりわからないのだ。「私のおやじも山師であったが、山師の息子がまた山師なのだ」と告白することになる旧友の、だがどこまでが本当で、どこからが嘘なのか、その目線をどのあたりに据えるかによって、この物語の「答え」は大きく変わってくるように思われる。彼の言動をみれば、それが必ずしも「愉快犯」の行いでないことは察しがつく。本気でやろうと思っていたことが、ついスケールがデカくなりすぎて収拾がつかなくなったということもあるかもしれないし、金銭的な問題よりも、むしろ理想の協力者(共犯者?)を得たことで十分満足し、赤ん坊がオモチャに飽きるみたいにこの企てそのものへの興味がすっかり失せてしまったということだってないとも言い切れない。もちろんそこに書かれているままを信じて、じつはハナっからそんな大金なんてなかったのだ、と受け取ったってかまわない。ただ作者(佐藤春夫)が、親友の友人である画家E氏(=ボヘミアンの貧乏画家)による「証言」をまとめたというスタイルで書かれたこの小説では、そのあたりのことはなにも明かしてはくれない。むしろ幾重にもフィルターがかけられ、あえて核心に迫らせないかのように。

それでも、この「美しき町」の読後感はやけにさわやかだ。この物語の登場人物である画家のE氏、それに老建築技師と同じように。「美しき町」を読み、その町にすこしでも惹かれる部分を感じた者はみな、知らないうちに自分の心のなかに「美しき町」の存在を見るからなのかもしれない。

追記:そういえば先日話題にした画家の茂田井武は学生のころ、友人の家に下宿していた佐藤春夫の部屋にちょくちょく出入りしていたそうである。そして、そこで稲垣足穂に紹介されたりしたらしい。こういう、「わたがし」みたいに人が人を呼ぶ不思議な求心力はとても神秘的だ。

コーヒー雑学事典

2008.10.24|book

講談社から昭和六十一年(って何年だっけ?)にでた『The Book On Coffee コーヒー雑学事典』。タイトルどおり、コーヒーにかんするありとあらゆる小ネタが満載の一冊だ。とはいえ、全体に歯の浮くような調子はまさに八十年代のそれ。

たとえば、「いま、いちばん行きたいコーヒショップ」というコラム。「大学二年の菅原佳子サン」のご意見はこんな感じ。「はじめてのデートで、あそこに入ろうって、まるで決めてきたかのように指差したお店が、趣味の悪い店。彼とつきあっていく気がなくなった」。コワいですね~、八十年代の男子はコーヒーショップを選ぶのも命がけだったのですよ。というよりは、女子がなんにも主張しなくても男子がお膳立てを整えて「お姫様気分」(この「気分」っていうのがいちばん大切)にひたらせてあげるというのが八十年代的恋愛のツボだったわけで、それを巧みにゲーム化してみせたのが一連のホイチョイ・プロダクションの仕事だったのだ。そういう意味でゆくと、主張のはっきりした女子と従順な男子という組み合わせが目につく最近の若いカップルをみるかぎり、いまの女子のほうがはるかに、実際に、「お姫様」だと思う。

あ、本題から逸れた!

それはともかく、この本のすごさのひとつは参加しているイラストレーターの顔ぶれにある。表紙は「クシー君」で知られる鴨沢祐仁で、ほかにも内田春菊、蛭子能収、みうらじゅん、スージィ甘金、岡崎京子、ナンシー関など総勢十四名!たった一冊の本にこれだけのイラストレーターが必要なの?と思わず尋ねたくなうようなバブリーさ。しかも巻頭には「コーヒーまで7時間」と題されたわたせせいぞうによるハートカクテルな書き下ろしコミックまで。開いた口がふさがりません。

そういえばわりと最近の話、電車で向かいに座っていた女子高生ふたりの会話。携帯の待ち受け画像でも探しているのだろうか、ひとりが携帯の画面を見ながらもうひとりに話しかける。

「ねぇ、わたせせいぞうって誰?」

「知らない。なんか政治家っぽくね?」

もはや本題への復帰不能・・・

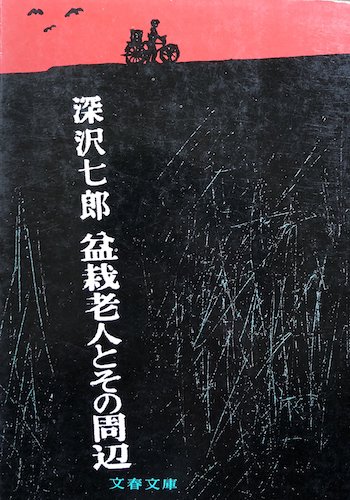

盆栽老人とその周辺

2008.11.3|book

深沢七郎の『盆栽老人とその周辺』を読む。

畑仕事が好きで、東京からわざわざ埼玉県のとある村へと移住した「私」。その「私」が、土地のひとびと(=農家のひとびと)から「盆栽」をすすめられたり、売りつけられそうになったり、はたまた強引に「預けられたり」しながら、そのたび断ったり、逃げ回ったり、うっかり「預かって」しまったりするお話である。

なぜ盆栽なのか?というと、このあたりはどうやら盆栽好きのあいだではよく知られた盆栽が盛んな土地であるらしく、農家のひとびともみな盆栽を趣味にしているうえ、なかには「副業」のようにしているひともいるらしい。とはいえ、みんながみんな盆栽で儲けているということはもちろんなくて、「名人」と呼ばれひとびとの尊敬を一身に受けるカリスマ的存在もいれば、下手くそでひたすら散財ばかりしているようなひともいる。この村にはつまり「盆栽」をめぐる堅固なヒエラルキーがどっかりとあるのであって、こうしたヒエラルキーに生きる村のひとびとにとって、東京からやってきた盆栽音痴の「私」はいわば最下層民(=いいカモ)なのだった。

途中まで読み進んではたと気づいたのだが、この小説はある意味「SF」だ。

選挙運動で対立するふたつの陣営が、優柔不断な対応ではぐらかす「私」をまえにどんどんエスカレートして買収合戦のような様相を呈したり、自動車で村に迷いこんできたよその土地の人間に農家のおばさんがすまして嘘をつく現場を目撃したり、あるいはまた「他人の不幸」を表面では同情するようなそぶりをみせながら、裏では嬉々としてうわさしあっていたり、そのたび「私」は困惑し途方に暮れてしまうのだ。ここにあるのは、「村」という小惑星に不時着した「私」が体験するディスコミュニケーションの物語。

それでも「私」はそんな村人たちに対して不平や不満を言うわけでも、ましてや批判をくりひろげるわけでもなく、ただ淡々とその状況を受け入れ翻弄されているばかりである。深沢七郎は「あとがき」に書いている。

農民の持っている根強い根性は、虐げられた反動で磨かれたふてぶてしさーこれを、たくましさ、とか、凄まじさとでも言っても、もう少しちがう、商人のずる賢さともちがうー盲滅法的なふてぶてしさは見事というか、スバラシイちから強さだと思う。

私はこんな底力のある無鉄砲なエゴイズムーかくさないエゴイズム、すぐに見破られてしまうエゴイズムこそ素晴らしいではないかと思う。

おいおい、ほめちゃってるよ。

ワケがわからないまま唐突に終わってしまうこの小説だが、そのワケわからなさの中にも一分の「晴れやかさ」が感じとれるとしたら、それはたぶん「私」が、このエイリアンたちを前に潔いまでにあっけらかんと「敗北」を認めてしまっているせいかもしれない。《不時着者の作法》をここまで見事に体現できる「私」もまた、言い方はよくないけれどゴキブリなみにしたたかで、強靭な生命力をもっているようにみえる。

盆栽老人とその周辺

2008.11.3|book

深沢七郎の『盆栽老人とその周辺』を読む。

畑仕事が好きで、東京からわざわざ埼玉県のとある村へと移住した「私」。その「私」が、土地のひとびと(=農家のひとびと)から「盆栽」をすすめられたり、売りつけられそうになったり、はたまた強引に「預けられたり」しながら、そのたび断ったり、逃げ回ったり、うっかり「預かって」しまったりするお話である。

なぜ盆栽なのか?というと、このあたりはどうやら盆栽好きのあいだではよく知られた盆栽が盛んな土地であるらしく、農家のひとびともみな盆栽を趣味にしているうえ、なかには「副業」のようにしているひともいるらしい。とはいえ、みんながみんな盆栽で儲けているということはもちろんなくて、「名人」と呼ばれひとびとの尊敬を一身に受けるカリスマ的存在もいれば、下手くそでひたすら散財ばかりしているようなひともいる。この村にはつまり「盆栽」をめぐる堅固なヒエラルキーがどっかりとあるのであって、こうしたヒエラルキーに生きる村のひとびとにとって、東京からやってきた盆栽音痴の「私」はいわば最下層民(=いいカモ)なのだった。

途中まで読み進んではたと気づいたのだが、この小説はある意味「SF」だ。

選挙運動で対立するふたつの陣営が、優柔不断な対応ではぐらかす「私」をまえにどんどんエスカレートして買収合戦のような様相を呈したり、自動車で村に迷いこんできたよその土地の人間に農家のおばさんがすまして嘘をつく現場を目撃したり、あるいはまた「他人の不幸」を表面では同情するようなそぶりをみせながら、裏では嬉々としてうわさしあっていたり、そのたび「私」は困惑し途方に暮れてしまうのだ。ここにあるのは、「村」という小惑星に不時着した「私」が体験するディスコミュニケーションの物語。

それでも「私」はそんな村人たちに対して不平や不満を言うわけでも、ましてや批判をくりひろげるわけでもなく、ただ淡々とその状況を受け入れ翻弄されているばかりである。深沢七郎は「あとがき」に書いている。

農民の持っている根強い根性は、虐げられた反動で磨かれたふてぶてしさーこれを、たくましさ、とか、凄まじさとでも言っても、もう少しちがう、商人のずる賢さともちがうー盲滅法的なふてぶてしさは見事というか、スバラシイちから強さだと思う。

私はこんな底力のある無鉄砲なエゴイズムーかくさないエゴイズム、すぐに見破られてしまうエゴイズムこそ素晴らしいではないかと思う。

おいおい、ほめちゃってるよ。

ワケがわからないまま唐突に終わってしまうこの小説だが、そのワケわからなさの中にも一分の「晴れやかさ」が感じとれるとしたら、それはたぶん「私」が、このエイリアンたちを前に潔いまでにあっけらかんと「敗北」を認めてしまっているせいかもしれない。《不時着者の作法》をここまで見事に体現できる「私」もまた、言い方はよくないけれどゴキブリなみにしたたかで、強靭な生命力をもっているようにみえる。

吉本隆明『ひきこもれ』

2009.1.3|book

正月なのに、味がしない。初詣にすら行ってない(泣)。

去年最後に読んだ本は吉本隆明の『ひきこもれ―ひとりの時間をもつということ』。

ひきこもること、イコール「分断されない、ひとまとまりの時間をもつこと」と定義した上で、そうした「時間」が「自分が発して自分自身に価値をもたらすような言葉。感覚を刺激するのではなく、内臓に響いてくるような言葉」(それを彼は他人とコミュニュケートするための言葉ではない「第二の言語」と呼んでいる)をもたらすことに着目し、じっくりと自分にとっての「価値」を育て熟成させるためには「それもいいじゃないか」とみずからの「ひきこもり体験」を引き合いに出しながら語っている。

また、人は何ものかになるために「分断されない、ひとまとまりの時間」を必要としていると説く吉本は、「仕事」についてこんなアドバイスもしている。

ひきこもっていてもいいし、アルバイトをやりながらでも何でもいいから、気がついた時から、興味のあることに関して「手を動かす」ということをやっておくのが大事だ、と。そしてそれを10年続ける。「のんびりやろうが、普通にやろうが、急いてやろうが、とにかく10年という持続性があれば、かならず職業として成立」すると。

さらに、たとえ身近に「頭のいい人」が現れたとしても競り合うことはないと言う。なぜなら、なにかにつけて「自分を鋭く狭めてゆくところのある」頭のいい人は長い目でみればそんなにいいことでもないのだから。それよりはむしろ、めざすべきは「少しゆるんでいて、いい加減なところがあって、でも持続力だけはある」熟練した職業人なのである。

ところで、夜中眠れなくなってなんとなくテレビをつけていたら、指揮者朝比奈隆の「生誕100周年」を記念して制作されたドキュメンタリーが放送されていた。

93歳で亡くなる直前まで頻繁に指揮台に上がっていた朝比奈だが、晩年の彼のコンサートはほんとうに独特なものだった。華やかさとも巧さとも無縁なのだが、その音楽の巨大さ、生々しさときたら他のどんな指揮者とも比較にならないほどのインパクトがあったのだ。

ちなみに朝比奈隆の指揮者としてのキャリアは、なんと、65年!べつに朝比奈を「ひきこもり」というわけじゃないけれど、長年にわたる「持続力」があの音楽に満ち満ちた説得力をあたえたと考えるのはけっして間違ってはいないように思える。

森とおじさん

2009.5.15|book

先日ご紹介した本『フィンランド・森の精霊と旅をする』をなんとはなしにめくっていたら、とても印象的な一本の木が紹介されていました。

ティンマキ村という場所の小高い丘にあった巨大なトウヒの木。巨人の足のようながっちりとした幹からほとんど水平に伸びた無数の枝、まるで巨大なテーブルのようにみえるその姿から、村人たちは「タピオ(森の王)の食卓」と呼んで大切にしてきたのだそうです。

おなじ本には、フィンランドの人々にとってタピオ、つまり森を支配する者とは「熊」であると書かれています。タピオといってまずぼくが思い浮かべるのはデザイナーのタピオ・ヴィルッカラなのですが、その風貌といい自然をモチーフとした無骨な作品といい、まさにこれほどこの名前にふさわしい人物もいない、そんな気がします。

ところで、いま「ほぼ日」で連載されている「フィンランドのおじさんになる方法。」を楽しみにしているのですが、毎回登場する魅惑的な? 「おじさん」たちのなかでも、今回紹介されていたレオさんという「きこり」のおじさんはとりわけ魅力的でした。代々、こういうひとたちが森を守り育ててきたからこそいまのフィンランドの森はあるんだな、ととても納得しました。

5/27のイベントでフィンランドの森についてどんなお話が聞けるのか、とてもワクワクしています。

海の底のアンテロ・ビプネン

2009.8.13|book

日曜日の夜、東海道南方沖で深発地震があった。たまたま向かいの魚屋さんの横を通りかかったら、まるでポルターガイストのようにシャッターがガッシャン、ガッシャンと鳴っていて何事かと思ったのだった。

そして火曜日の早朝、静岡県の駿河湾沖で大きな地震があった。ずいぶん揺れが長かったので、どこか離れた場所で大きな地震があったのではとテレビをつけて驚いた。

ぼくは子供のころ、たった二年ほどだが沼津市に住んでいたことがある。なので、「東海地震」は人ごとではない。その当時からいつ起こってもおかしくないと言われ、子供たちはみな「マイ防災頭巾」を持っていた。もちろんぼくも持っていた。山吹色の防災頭巾。一度はデマで学校が早退になったこともあったくらいだ。それに、富士市には「sinilintu」さんや「kaltio」さんら、モイを通して知り合ったフィンランド好きの仲間が暮らしている。月曜日にひさしぶりに顔を出してくれたSさんも、ちょうどこれから実家のある富士市に戻ると言っていたのが気がかりだ。「sinilintu」さんや「kaltio」さんは、地震によるお店や商品へのダメージも心配である。

その後それぞれブログを更新されていて、その中でほとんど被害がなかったとの報告をされていたのでホッとしている。こういう、相手の状況を把握できないときほど、かえって無闇にメールや電話をするのははばかられるものだ。その意味で、インターネットというのはあらためて便利なツールだと感心したのだった。

それにしても、今朝もまた地震である。気象庁は駿河湾沖の地震と東海地震との関連を否定し、今朝の八丈島沖の地震と駿河湾沖の地震との関連性も否定している。それぞれ震源も深さも異なるのだから、まあ、そう言われればそうなのだろう。とはいえ、やっぱりなんとなく気がかりである。

たまたま、岩波少年文庫版の『カレワラ物語ーフィンランドの神々』を読んでいたらアンテロ・ビプネンという「巨人」が出てきた。

「だいぶ以前から眠りこんで半分土になっている」ビプネンは、「ポプラが肩に生え、白樺が眉から伸び、松の木が歯の上に立って」いるという、まるで小山のような案配である(引用箇所は小泉保の訳による)。

いくら関係ないよと言われても、今回の一連の地震は海の底で眠っているビプネンが体をモゾモゾ動かしている、そんな感じにぼくには思えて仕方ない。『カレワラ物語』のなかで、「老ワイナミョイネン」は「呪文」を手に入れようと無理矢理ビプネンの口に鉄の棒を押し込んで起こすのだが、「寝た子を起こす」の格言どおり、こちらのビプネンは目を覚ますことのないよう祈るばかりである。

ジョン・アーヴィングの『第四の手』とか

2009.12.14|book

ジョン・アーヴィングは、忘れたころにやって来る。

というわけで、最近文庫化された『第四の手』を読んでいる。もうじき読了。『ガープの世界』の映画化が話題になったのが高校のときで、その後すぐ『ホテルニューハンプシャー』も映画になって、『熊を放つ』のウィーンにひそかにあこがれ『サイーダーハウスルール』は映画を観たことをちょっと後悔した。ここまでで、二十年近い歳月がたっているわけだ。そして去年、『ウォーターメソッドマン』をひょんなことからTHE YOUNG GROUPのどしだ君からもらい、いま、この『第四の手』を読んでいる。ふだんそんなに小説は読むわけじゃないのに、なぜか二十年以上にわたりずっと読み続けているというのはなんだか不思議な気分である。とりたてて意識したわけではないけれど、この事実からすれば「好きな作家」と断言してもよさそうだ。

『第四の手』も、読みはじめれば当然のように引き込まれている自分がいる。このあいだ見た上海の夢ではないけれど、ジョン・アーヴィングの物語の世界も、どこか青空なのにいつも翳っているような印象がぼくにはあって、その現実と虚構のはざまみたいな「色」が好きだったりするのかもしれない。初めてビートルズの「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」を聴いたときもおなじ「色」を感じた、ということをいま思い出した。そんな「色」のなかで展開する、「北をめざして」という章がいい。静謐で、なにか重力から解放されてゆく感じ。ここでの主人公パトリックは、そのヘタレ加減で『ゴダールのマリア』のジョゼフにも似ている。ちなみに、『第三の~』じゃなくて『第四の手』となっている理由もここで明らかになるので、まだ読み終わっていないけれどこの小説のハイライトなのかも。

気づけば感想文にもなってないし、ひたすらとりとめのない文章になっちゃってることを・・・反省。でも、ぜひ読んだひとひとりひとりに、その感想を教えてもらいたい気分だ。教えて下さい、今度ぜひ。

──

ところで、きょうから八重洲の千疋屋ギャラリーで森麗子さんの展示がはじまったことをフィン語クラスのnonoさんに教えてもらいました。nonoさんは、森さんのアトリエに最近通い始めたとのこと。今週いっぱいと会期が短いのだけど、ちょっと見逃せないと思っています。向かいのブリヂストン美術館で開催中の「安井曾太郎の肖像画」展も気になっているので、いっそこの際ハシゴしようかな、と。

こんなふうにつらつらと明日の予定をかんがえたりしているうち、どうやらそろそろ閉店の時間です。

池波正太郎の銀座日記

2009.12.3|book

作家、池波正太郎がその晩年、八年間にわたり「銀座百点」に連載していた日記をまとめた『池波正太郎の銀座日記(全)』を読んでいる。

いまでいえば、さしずめ池波正太郎ブログといった感じ。食べたものと観た映画の話でほぼ7割、残りの3割は芝居の話と友人、知人の訃報とで占めている。

途中、しきりに「飲めなくなった」「食が細くなった」というぼやきとも嘆きともつかない独白がふえてくるあたりから、「『老い』と向きあうひとりの男の日常」という「通奏低音」が姿をあらわし、通して読んでゆくとおなじ本にもかかわらず明らかにその肌触りが変わってしまっていることに気く。

本人は「老い」をテーマに書こうと決めているわけではなくただ淡々とその日常を綴っているにすぎないのだが、それだけにむしろ読む側としてはチクチクとした「痛み」を感じないわけにはいかない。

ぼくのように、ほとんど酒を飲めないに等しい人間にとっては、以前ほどに「飲めなくなる」ことがそこまで嘆かわしいことなのかまったく理解はできないのだが、ひとはそんな思いがけない現実(よくわからないが、たとえば「トイレが近くなった」とか「たらばガニを食べるのが面倒臭い」とか、あるいはまた「テレビで松岡修造を見ると疲れる」とか)によってみずからの「老い」を突きつけられるものなのだろう。

映画についてはまさに雑食。試写状の届いたものはとりあえずなんでも、しかもそれ相応に楽しんでしまうというひとだったようでそのぶん「作家による映画評」といったものを期待すると肩すかしを喰うが、ぼくの場合はこの日記が書かれたころがちょうど学生時代にあたっていて、映画館にいちばん足を運んでいたころだったせいか登場する映画のひとつひとつがなつかしく、意外なところでおもしろく読むことができたのだった。

島村菜津『バール、コーヒー、イタリア人』

2011.4.24|review

世界進出をはかる北米発祥のコーヒーチェーンを横目に、ひたすら我が道を往くイタリアのバール。

著者はイタリア各地のバールでのエピソードはさみつつ、その歴史と発展の陰には、他人と違っていることをよしとするイタリア人ならでは価値観、そして人間力があると指摘する。

ナポリのバールに残る美しき慣習「カフェ・ソスペーゾ」、いまだに地元の樫の木による薪焙煎にこだわるロースター、誇り高きバールマン(バリスタとは異なる)など、この本を通じて知ったことがらも少なくない。

街がバールをつくりバールが街をつくる。

きょうもイタリアの街のいたるところで、ちいさなお店が胸を張って生き生きと仕事に励んでいる。なんと清々しい光景だろう。

波多野一郎・中沢新一『イカの哲学』

2011.4.27|review

在野の思想家、波多野一郎が残したちいさなブックレット『烏賊の哲学』を地図がわりに、すべての存在が等しくもつ「実存」に立脚してより恒久不変の平和学、ひいてはエコロジーの可能性について探った意欲作。

そのカギは、そもそも人間に備わっていながら、自然を貨幣価値を生む資源とみなす資本主義経済のなかで見失ってしまった「比喩」の能力にある、と著者はいう。

比喩とは「意味と意味とを重ね合わせることによって、あたらしい意味を表現する力」であり、いわば、別のジャンルにあるもの同士をひとつにつなぐ「蝶番」なのである。

そうして、そもそもそれは人類の生命そのものにセットされた奥深い知性として、いざというときにはいつでも発動させられる状態に保たれてきた。その「奥深い知性」が発動することで、ぼくらがコンタクトできる「共感にみちた宇宙」を示したのが「神話」なのである。

戦争が終結し一応の平和が訪れたようにみえる陽光降りそそぐカリフォルニアの港町で、学費を稼ぐため捕獲された夥しい数のイカを加工していた波多野は、ある日突然イカの「実存」に気づき、その途方もない比喩の力に押し出されるようにして「世界平和のための鍵」を手に入れる。

なんとなく荒唐無稽に感じられなくもない仮説だが、使用済み核燃料を地中深くで10万年先まで保管するという壮大なプロジェクトを取り上げた映画『100,000年後の安全』で、未来の人類に危険物の存在を示すためSFまがいのアイデアを真剣に討議するフィンランドの科学者たちは、そのときたしかに、比喩の力がつなぐ神話的な宇宙にはからずも彼らは押し出されているのであり、それゆえこのプロジェクトの10万年先の完結を信じたい思いにかられたのだった。

森下圭子『ワンテーマ指さし会話 フィンランド×森』

2011.5.4|review

「自分の心に「森」と響いたら、そこは森」…… 翻訳家、コーディネーターで、映画『かもめ食堂』のアソシエートプロデューサーとしても知られる森下圭子さんが、みずからを「森の民」と称するフィンランド人にとっての「森」の存在から、季節ごとのアクティビティ、オススメの森へのアクセスなどについて懇切丁寧に語った一冊。

「指さし会話帳」のシリーズではあるけれど、語学書というよりむしろ読み物と美しい写真からなるフィンランドの森を知るためのハンドブックといったところ。

もちろん、フィンランド旅行を計画しているひと、とりわけ自然と触れ合いたいと考えているひとには必携の一冊だが、たとえ都会に暮らしていても、つねに身近な自然を日々の暮らしに上手に取り込むフィンランド人のライフスタイルは、いま価値観の転換を求められている3.11以降を生きるぼくら日本人にとっても少なからず参考になるはず。

オッリペッカ・ヘイノネン『「学力世界一」がもたらすもの』

2011.5.13|review

90年代のフィンランド、空前の不況にあえぐなか弱冠29歳という若さで「教育大臣」に就任、一連の「教育改革」を断行しわずか10年あまりでフィンランド経済を立ち直らせる礎を築いたオッリ=ペッカ・ヘイノネンへのインタビューを中心にまとめた一冊。

東日本震災以後、新しい価値観をもつことを迫られているぼくら日本人にとって、ひとつの「提言」となりうるかもという淡い期待を抱きつつ手にとったのだが、読了後はただただため息ばかり……。

まず、補佐官としての経験はあったとはいえ議員経験のまったくない29歳の若者に「教育大臣」として国家存亡の危機を託してしまう大胆さ。しかも本人によれば、議会で足を引っ張られるどころか、大臣就任の決議も含めほとんど全会一致で決まったという。日本では、まずありえない話だ。

そしてさらに、大不況のまっただ中での改革が、すぐには結果の出ない「教育改革」だっという点も驚かされる。付け焼き刃の改革ではダメだという大いなる判断の下とはいえ、「そんな悠長なことをやっていたらその間にたくさんの国民が飢え死にしてしまう」といった反対意見はなかったのだろうか?

フィンランド人の「不思議さ」でもある。

しかし結果的に、産業社会からポスト産業社会への転換期ということが後押しになったとはいえ、この「教育」に始まる一連の改革は大成功をおさめ、おもにIT分野での成功というかたちで国を再生させる。

では、日本とフィンランドとの差はどこにあるか?

ひとことでいえば「機会の均等」ということへの国民全体の意識の高さ(「誇り」といってもいいかも)であり、政府の国民に寄せる「信頼」(裏を返せば、国民の政府に寄せる「信頼」の)高さである。

カタチを踏襲するのではまったく意味がない。成功する「改革」には、その足下に成功させるための地平が広がっているのだと納得させられた。

北欧のライフスタイルに関心のあるひとは、ぜひ熟読すべき一冊。

内田樹・中沢新一・平川克美『大津波と原発』

2011.5.17|review

震災以降ずっと、こういう本の登場を待っていた。

原発事故は、「原子力発電所の事故」にはちがいない。けれども、事故は事故でも、この事故の解決はただ技術の問題でなんとかなるものではない、震災以後そういう予感がずっと続いている。だからこそ、物理や経済ではなく、哲学や宗教学といった方面からの真摯な発言を聞きたかったのだ。そしてこの一冊は、まさに原発の扱いから東北の復興ヴィジョンに至るまで、現在進行形でぼくらが直面しているさまざまな問題についてきわめて示唆に富んだ提言とともに論じられている。

たとえば、地球の生態圏の外側から持ち出してきたものである原子核の中に操作を加えることで成立する原子力発電を「第七次エネルギー」としたうえで、これまでのエネルギーとまったく別次元のものであると定義する。そして、生態圏の中に存在しないという理由から原子力を「一神教的な神」に類するものだとし、思想的な理解を疎かにしたまま技術だけでコントロールしようとしてきたことにそもそもの問題があったと指摘する。

さらにそこから、東北の復興、エネルギー問題、首都機能の分散、新しい農業の提案などをふまえた中沢新一による「緑の党のようなもの」の提唱にまでつながってゆく……。

大胆でありながら、きわめて腑に落ちる発言が散りばめられた、想像力を刺激される一冊。

萩原健太郎『北欧デザインの巨人たち』

2011.5.27|review

北欧デザインや建築を紹介する本はあまたあるけれど、この本『北欧デザインの巨人たち あしあとをたどって』は、デンマーク、スウェーデン、そしてフィンランドの「巨人」〜 すなわちヤコブセン、アスプルンド、そしてアールトの三人の「あしあと」を辿りつつ、唯一無二の北欧デザインの個性がどこから来て、どこへ行くのかを数々のエピソードから示してくれている点で興味深い。

ぼく自身は、数あるエピソードのなかから選び出されたエピソードのひとつひとつにとりわけ著者ならではのセンスの鋭さを感じたし、かならずしも作品紹介にこだわらない写真の数々も、美しくも短い北欧の秋をとらえている点でよりいっそう輝きを増している。

デザインや建築に関心があり北欧を旅するひとは、これを手に取ることで一段「深い」旅になることうけあい。

吉田修一『横道世之介』

2011.6.11|review

一陣の風のようにさわやかで、愛おしく、かつ鈍くさい男、横道世之介。あるいはまた、偉大なる凡人の物語。

世界、世界と言うけれど、その実体は自分と自分を取り巻く人々からできた案外ちっぽけで退屈なものにすぎないのかもしれない。主人公の「世之介」もまた、そんな世界の一部としてごくありふれた平凡な人物にすぎない。とはいえ、機械がたった一本のネジを失っただけで動作しなくなってしまうように、彼を取り巻く人々の世界もまた、世之介という存在がなければかけがえのないなつかしい光を失ってしまうのだ。

後半、世之介の目に映るありふれた風景のうつくしさ、その儚さに涙がこぼれた。もちろんそれは、著者の構成がパーフェクトゆえの効果。

ちなみに、80年代の東京で青春を過ごした読者にとっては、その固有名詞だけで時代の空気を感じ取り、物語の細部まで手に取るように伝わるだろうが、もちろんそうでないひとにとってもなんら支障はないはず。個人的には、あの『パークライフ』の吉田修一と同一人物とは思えないほど(自分にはまったく肌が合わなかったので)、その世界に引きずり込まれた。

村上春樹『村上ソングズ』

2011.6.14|review

なぜぼくらは音楽を愛するのか? その「答え」を、無類の音楽好きとして知られる小説家とイラストレーターが教えてくれるのがこの一冊。

ふたりがそれぞれの音楽遍歴のなかで出会ったたくさんの歌から29曲を選び、和田誠による挿絵と村上春樹による訳詞&エッセイ、それに原詞が添えられる。どれも味わい深く、好奇心をくすぐられるが、いまはYouTubeという優れたメディアのおかげで手軽に実際のサウンドに触れることができるので、この本の楽しみは何倍にもふくらむ。そして、

── 優れた音楽はいろんなことを『音楽的に』考えさせてくれる

という村上春樹のことばこそは、冒頭の疑問への「答え」になっている。

音楽は文学の代わりにならないし、文学は絵画の代わりにならない。そして絵画は、けっして音楽の代わりにはならない。それぞれが、それぞれのやりかたでいろんなことを考えさせてくれるのであり、それゆえぼくらは本も読めば、絵画を観るし音楽も聴くのだろう。

長谷川泰三『日本で最初の喫茶店「ブラジル移民の父」がはじめた―カフエーパウリスタ物語』

2011.6.17|review

日本のすべてのカフェのルーツここにあり。

いまからちょうど百年前、ブラジル移民の「父」水野龍は、コーヒー文化の紹介&普及、宣伝を条件にブラジル・サンパウロ州政府より12年間にわたりコーヒー豆の無償提供を受けることになる。そのために水野がつくったのが、いまも銀座に現存する喫茶店「カフェーパウリスタ」である。

そもそも日本にコーヒーという飲み物の需要がなかった時代に、水野らは徹底したパブリシティ戦略と(無償提供の豆だからこそできる)安価での提供により、あれよあれよという間に「カフェ」を時代の先端をゆく業態として都市に定着させてしまう。こうした「使命感」にも似た尽力がなければ、日本のコーヒー文化、喫茶文化はもっとちがったものになっていたかもしれない。つまり、「カフェーパウリスタ」こそは日本のすべてのカフェの「父」であると言っても過言ではないのである。

雑多な種類の人々が集い、文化人の「たまり場」としてリベラルな空気を漂わせていた「パウリスタ」こそは、日本のベルエポックともいえる「大正デモクラシー」の象徴といってよく、さまざまな文化人のエピソードは読んでいてとても愉しかった。また、貧しい若者のコーヒー代を見知らぬ客が立て替えてやるというナポリに残る人間味あふれる慣習「カフェ・ソスペーゾ」が、大正時代の「パウリスタ浅草店」にもあったと知ったのもうれしい発見であった。

「東京カフェマニア」のサマンサさんいわく「カフェは5年続けば老舗」だそうだが、「カフェーパウリスタ」は今年の6月25日で一号店である箕面店の開業から数えて満百歳を迎える。数々の喫茶店やカフェがことごとく息絶えてゆく昨今、細々とでも日本独自の喫茶文化が生き残っていってくれることを現場に身を置くひとりとして祈るばかりである。

『ミュージック・マガジン 2011年6月号』

2011.6.23|review

個人的に、今年上半期のベストワンに挙げたいピチカートワンこと小西康陽のソロアルバム『11のとても悲しい歌』。そのリリース前におこなわれたインタビューをここで読むことができる。

基本的に、これはピチカートファイヴとして人気を博していたときから一貫して言えることだと思うのだが、小西康陽には「孤独なひと」というイメージがつきまとう。幸福のうちに、その幸福が消え去る悲しみを同時に見てしまうひと、とでもいうか。ピチカートファイヴ時代、いつか野宮真貴が辞めると言い出す日が訪れると思うと心が痛む、なんていうエッセイを書いていたのが心に残っている。

「ソロ・アルバムとは”自分ひとりで作る音楽”じゃなくて、”自分ひとりのために作る音楽”なんだっていうことに気付きました」という本人の言葉どおり、この『11のとても悲しい歌』は「孤独なひと」小西康陽が自分の「孤独」と向き合うことから生まれたとても内省的なアルバムといえる。でも、その「ひとり」が同時にほかの誰かの「ひとり」と重なるとき、それは「名盤」と呼ばれるのだろう。

宮台真司・飯田哲也『原発社会からの離脱』

2011.6.24|review

一筋の希望の光とともに、この先のエネルギー問題について考えたいひと必読の一冊。

ここでは「3.11以後の日本」について、社会学者の宮台真司氏と環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也氏ふたりの対話を通じて、おもに「エネルギー」面から論じている。

宮台氏はここまで原発社会をつくってきた日本人の「心性」について、「《悪い共同体》とそれに結合した《悪い心の習慣》」「知識社会」「ガジェットの集積を尺度とした豊かさ」といったキーワードから語っているが、まさに核心をついている。

一方、もともと技術者として原発開発の現場に身を置き、原発行政にも深く関わってきた飯田氏の話も生々しく興味深い。その後訪れたスウェーデンで出会った自然エネルギーについて、ヨーロッパのみならずアジア諸国の導入例や、日本における可能性や過去の失敗例まで紹介されており勉強になる。

そして、この先のヴィジョンとして提唱される「小さな統治ユニットによる共同体自治」は、エネルギー問題だけでなく、この先の日本、とりわけ東北〜北関東の早期の復興のためにもぜひ実現してもらいたいと思う。もちろん、あわせて電力の固定価格制度の早期導入もまたれるところ。なぜか福島県や新潟県に「東京電力」の原発があるという不自然を是正するためにも。

網野善彦『日本社会と天皇制』』

2011.6.27|review

靴の中の小石みたいに、3.11以降それまでまったく気にもかけていなかった物事が気になって仕方ない。たとえば、「天皇制」について。

震災後の天皇陛下のお言葉やふるまいには、たしかに、なにかしら日本人の琴線に触れるものがあったように思う。その正体はいったい何なのだろう? 自分なりに探ってみる必要がありそうだ。

著者は日本中世史の研究者であるが、みずから「日本共産党」の党員であったこともあるだけに、「天皇制」については一貫して批判的な立場を貫いている。とくに、このブックレットの元となった講演が行われた80年代当時は中曽根政権のもと日本の右傾化が懸念されていた時期だけに、かなり直裁的な表現もみられる。

・歴史上、単一民族による統一国家としての「日本」が存在していたことはない。

・歴史上、天皇家が「日本」を統治していた時代もほぼ存在しない。

・皇国史観などを通じて、天皇家が重要視する「後醍醐天皇」という存在の「特異性」。

といった「視点」がここでのキータームになっている。これだけをもとになにかを判断することはまったくできないとはいえ、コンパクトながら日本人と天皇制(とりわけ中世の)を知る上で大変に興味深い論考。後醍醐天皇とその治世について論じた『異形の王権』もぜひ読んでみたいところ。

中山康樹『ビル・エヴァンスについてのいくつかの事柄』

2011.9.30|review

理想と現実とのギャップに翻弄されながらも、文字通りその生涯を「芸術」のために捧げた孤高の音楽家ビル・エヴァンス。

その苦悩に満ちた人生を、さまざまなかたちで彼に関わった人間たちの証言を引き合いに出しながら、ときに大胆な推理も交えつつ描いた評伝。読みながら、まるでテレビのドキュメンタリーでも観ているかのように鮮明なイメージを結んでゆく構成のおもしろさは、きっと著者の手腕によるところも大きいのだろう。

全幅の信頼を寄せていたベース奏者スコット・ラファロが不慮の事故により突然この世を去って以降、ビル・エヴァンスはソロ以外で「I Loves You, PORGY」を演奏することがほとんどなくなった。その「理由」は……

と言ってポール・モチアンが明かすエピソードは、その真相はともかく、哀しく、そして美しい。

Bear Pond Espresso『LIFE IS ESPRESSO』

2011.10.1|review

わずか15mlのエスプレッソに溢れんばかりのパッションとプライドを注ぎこむ、これは下北沢「BEAR POND ESPRESSO」のオーナー田中勝幸氏によるエッセイである。

大学時代はスキーやサーフィンにのめり込み、卒業後は大手広告代理店に勤めるも語学を磨くため仕事を辞め、渡米。その後、NYで一流企業に働きポストも得るが、ある日ダウンタウンで出会ったエスプレッソの味にノックアウトされ、気がつけば仕事をしながらバリスタの訓練を積む日々……。そして、「骨を埋める」気でいたアメリカの地を離れ下北沢にわずか6坪のカフェを開き、現在に至るまでのストーリーが熱い口調で語られる。

他人の目には波瀾万丈に映るかもしれないその過去も、本人にとってはたまたま情熱を傾けるべき対象が変わっただけで同じ一本道、いまの姿もことによったら「通過点」に過ぎないのかもしれない。チェーン店ではけっして味わえない、ちいさな個人店の魅力に触れるとともに、その「熱い」生き方に共感をおぼえるひとも少なくないだろう。ただしかなり熱いので、ヤケド注意!?

中沢新一『日本の大転換』』

2011.10.10|review

3.11をきっかけに「生き方や考え方を変えようとしている人々は、誰もがエネルゴロジストになれる」と中沢新一は言う。

エネルゴロジストとは、「地球科学と生態学と経済学と産業工学と社会学と哲学とをひとつの結合した、新しい知の形態」としてのエネルゴロジーを理解しようというひとのことであり、そうした視点から「この先」を見ようとするひとのことである。

そこで、まずこの本の前半では、いわゆる石炭や石油といった「化石燃料」と「原子力」との「ちがい」について語られる。太陽の恵みを、あくまでも生態圏の範囲内で長い時間とたくさんの媒介を経てつくられる化石燃料に対して、原子力は、ほんらい太陽圏の活動である核反応の過程をなんの媒介も経ずにそのまま生態圏のなかに持ち込んでしまう技術である。

石炭や石油について、限りある資源を大切にしよう、電気は大切に使おう、といわれるのは、それが自然によって与えてもらったものだというリスペクトがはたらいているからである。ところが、人間が科学技術によって自力でつくっている(と思い込んでいる)原子力については、オール電化を例に出すまでもなく「電気はどんどん使って、どんどんつくろう」ということになる。資本主義と原子力が「セット」であるゆえんだ。

それに対してエネルゴロジーは「第8次エネルギー革命」だと、中沢新一は言う。そのことは、補遺として収められた「太陽と緑の経済」でより具体的に説明が試みられている。

そこでは、原子力+資本主義から、自然の理法に則ってつくられるエネルギー+「つぎのかたち」の経済(ケネー=ラカン・モジュール)へと大きく舵を切ることの必要が、「贈与」「農業」「カタラテイン=交換」「地域通貨」「キアスム構造」といったキーワードとともに宣言される。

もし、このマニフェストがぼくら日本人に勇気をあたえてくれるとしたら、それは、今回の悲惨な災禍を体験したぼくらだからこそ、この大きな「使命」を成し遂げることができるのだと信じさせてくれる点にあるように思う。具体的な動きとして、著者が提唱する「緑の党のようなもの」が近々リアルな活動として始動し、この本はいわばその「マニフェスト」にもなるようだ。ぼく自身、よく考え、自分にできるかたちで積極的に関わっていこうと思っている。

許光俊『世界最高のピアニスト』

2011.10.12|review

「ピアノ嫌いのためのピアノの楽しみ方」という視点で書かれた、とにもかくにも刺激的なピアノ音楽の指南書。

ところで、ピアノという楽器は古くから人気の習い事である。なので、ここ日本にはピアノ学習経験者が山ほどいて、ピアノ曲愛好家の多くはじつはそうした人たちだったりする。けれども、伊達にピアノを知っているがために、ときにはそこでいわれる「感動」がじつは「感心」とイコールだったりもする。つまり、(自分が弾けないような)難解なパッセージを超絶技巧によってさらりと弾いてしまうとそれだけでひどく感動(じつは、それは「感心」なのだが)してしまうということである。なので、ピアノ好きのひとのおススメや解説書の多くは、そうした「技巧」という視点から評価され、紹介されることがとても多い。でも、ぼくのようにピアノを「知らない」人間にとっては、そうしたオススメや解説は「だからなに?」ってことも少なくないのである。

この本がピアノ曲を楽しむための指南書として画期的なのは、そうしたいわば「感心」と「感動」とをきっちり切り離した上で評価しようという意図が根底にあるところだろう。なので、シューマンやリスト,ラフマニノフといったピアノ学習者ウケのする作曲家の名前も、ここにはまったく登場しない。

そして、そうした「ルール」(?)をのみこんでさえいれば、ここで書かれている内容はけっして挑発でも過激でもなく、至極真っ当な意見と感じるはずである(もちろん、取り上げられたピアニストや演奏すべてに共感できるかどうかはまた別の話だが)。

個人的には、筆者のケンプに対する評価のツボは心からの共感をもって読んだ。

ボリス・ヴィアン『うたかたの日々』

2011.10.19|review

表題どおり、この小説はなによりも美しく、なによりも儚いもの、つまり「きれいな女の子との恋愛」と「デューク・エリントンの音楽」に捧げられている。

ひさしぶりに読み直して感じたのは、精緻に描かれたコントラストの妙。物語は、街から色彩の消える冬に始まり生命が躍動する新緑の季節に終わるのだが、登場人物たちの世界はそれとは反対に、徐々に色を、そして音楽を失ってゆく。彼らはいってみれば、彼らの住む世界との「同期」に失敗したのだ。その残酷さと不条理さ……。

破天荒なファンタジーのような顔をもつこの小説をはたして「読める」かどうかは、ボリス・ヴィアンの「感性」にどこまで肉薄できるかにかかっているような気もするが、そのいちばんの方策はまず、解説で訳者が言うように「奇天烈さをごくりと飲み込」んで、そこに繰り広げられる「いっさいを受け入れる素直さ」をもつことだろう。

レイモンド・チャンドラー『ロング・グッドバイ』

2011.10.26|review

はたして、私立探偵フィリップ・マーロウの淹れるコーヒーの味は?

朝、フィリップ・マーロウはコーヒーメーカーでコーヒーを淹れる。それが習慣、というより彼にとって「決まり」なのだ。訳にはコーヒーメーカーとあるが、細かい描写を読むかぎり、それはパーコレーターのようだ。40年代、アメリカの一般家庭でよくみかけられたパイレックスの直火式パーコレーターかもしれない。一見ストーリーとは無関係のようでいて、そのじつコーヒーを淹れる所作はそのまま「フィリップ・マーロウ」という人間の説明にもなっている。

タフにみえて繊細、物事を順序立てて考える習性が身についている。すべてにおいて用意周到、こだわりが強く細かい部分もないがしろにしない。反面、頑固で、少しばかり融通のきかないところがある…。

すでに家庭ではふつうにインスタントコーヒーも普及していた時代だと思うが、毎朝わざわざパーコレーターを使ってコーヒーを淹れるような男、それがフィリップ・マーロウなのだろう。

山下清『日本ぶらりぶらり』

2011.10.28|review

さながら山下清は、直球しか投げないピッチャーのようである。

「裸の大将」として知られる彼は、誰彼かまわずその言葉に疑問符を投げつける。なぜなら彼は、すべての言動の背後にはそう言われて然るべき理由があるとかんがえるからである。しかし、たいがいのひとは「なぜ」という理由を知らないで言葉を発していることのほうがずっと多い。

たとえば、道後温泉に行った清は、案内してくれたひとに「女ぶろ」を見学したいと申し出て断られる。そこで彼は、「なぜできないのですか?」と訊ねる。案内人は当然のように「キソクですから」と返答する。だが、納得のゆかない彼はさらにこう問いかける。「キソクは守らねばなりませんか?」。困った案内人はこう返答する。「(キソクを)もし守らなかったら温泉をやめさせられます。だからキソクはちゃんと守ります」。もちろん、これは「なぜ女ぶろを見学できないか?」の本源的な答えにはなっていない。なので彼はまったく納得していないが、場の空気を読んで「それ以上ぼくはききませんでした」となる。

こんな案配で、ときに清の投げる直球は胸元を鋭く抉って相手をのけぞらせる。それは、相手がよって立つ足場まで揺るがせかねないアナーキーな問いかけだからである。いつも清の問いかけに対してみんながどっと笑うのは、笑うことで問いじたいを無効化しようとしているからであり、いってみれば防衛反応にほかならない。けれども、彼は「どうしてみんなが笑うのか」いっこうにわからないのだ。ここに、山下清の孤独がある。

「ぼくだけがどうしておかしいのか、そのわけをきいてみたいが、きくとまたわからない返事にぶつかるので、ぼくはわからんでもだまっていようということにしている…」こんなにも笑えて、その後哀しくなる本もすくない。

深沢七郎『言わなければよかったのに日記』

2012.1.21|review

再読。いや、再々読? ときどき思い出しては読み返す深沢七郎のエッセイ集。

なかでは、「とてもじゃないけど日記」がいい。うっかり(?)小説『楢山節考』がベストセラーになってしまったことで巻き込まれる珍騒動の数々、そして、本人の思いとは別のところでひとり歩きするイメージに苦悩する日々…。とてもじゃないけどやってられないよ、というわけだ。

『楢山節考』が芝居化された折り、役者による迫真の演技を目の当たりにして「おっかなく」なってしまい、思わず結末を変えようと作者みずから言いだして周囲から止められるエピソードには失笑せずにはいられないが、そんななかすべてを心得た尾上梅幸のふるまいには一流の役者ならではの含蓄を感じさせてくれて感激する。そしてこういうところに、むしろ、深沢七郎というひとの観察眼の並々ならぬ鋭さを発見するのである。

それにしたって、文中に登場する石原慎太郎ときたらなんとも「いいひと」なんだがなぁ…(笑)。

広瀬和生『この落語家を聴け!』

2012.1.28|review

唐突に「落語」に興味をもって一ヶ月そろそろ寄席や落語会に出かけてナマの高座にも触れてみたい…… この本と出会ったのは、まさにちょうどそんなタイミングのことだった。

著者はヘヴィメタ専門誌「BURRN!」の編集長にして、年間1500を超える高座を観続けてきたというライブ至上主義の、筋金入りの「落語好き」である。著者によれば、現在の落語シーンは「名人」と呼べるような存在こそ極端に少ないものの、その一方で若手や中堅の噺家のなかに数多くの逸材が存在する、いわば「黄金時代」なのだという。そして、そのせっかくの「黄金時代」を満喫するために、いままさに寄席や落語会で聴くことのできる噺家たちを取り上げ、紹介したのがこの本『この落語家を聴け!』である。

寄席や落語会に出かけようと思ったが、いったいいまどんな噺家がいて、どんなネタを高座にかけているのか皆目見当がつかない。寄席の番組表を見たはいいが、なじみのない名前ばかりで誰を目当てに足を運べばいいのかわからない。そんなとき、この本はとても役に立つ。なぜなら、いくら百花繚乱の「黄金時代」とはいえ、すべての噺家が面白く、わざわざ時間を割いてまで聴くに値する噺家とはかぎらないからである。

しかしぼくらの生きるこの時代には、幸いなことにインターネットという文明の利器がある。まずはこの本でとりあえず聴いてみたい噺家をチェックした上で、ネットでさらに検索をすればその噺家のさまざまな情報(プロフィールや本人によるSNS、落語会の情報から、場合によっては高座の動画まで)にかんたんに触れることができる。これだけで、初心者にとってはひどく「敷居が高い」と感じていた寄席や落語会がぐっと身近なものになる。そして寄席や落語会といったライブ空間では、ときには新たな魅力的な噺家との出会いが待っているかもしれない。

落語をまったく知らないひとではなく、落語にちょっと興味をもったひとがさらなる深みにハマろうというとき紐解くと恰好の手引書になるにちがいない。

立川談春『赤めだか』

2012.2.1|review

いまをときめく人気落語家がその地獄の修業時代をつづった半生記は、カラッとした文体もあいまってそんじょそこらの青春小説も吹っ飛ぶおもしろさ。

「本当は競艇選手になりたかった」少年は、課外授業の寄席に登場した立川談志の「芸」(というかその「存在」?)に打ちのめされ、高校を中退し半ば勘当状態のまま立川流に入門する。そんな彼を待ち受けていたのは、「個としての自由も権利も認められない」、つまり「人間」として扱われない「前座」としての地獄の修業……。もちろん、その「地獄」の実体はといえばほぼ100%師匠(イエモト)である立川談志という破天荒な人物にあるのだが。

ちなみにタイトルの「赤めだか」とは、談志が可愛がっていた金魚のこと。いくらエサを与えてもいっこうに成長しないその金魚をみて、弟子たちが密かに名付けたのがこの「赤めだか」という呼び名である。当時、落語協会を飛び出した草創期の「立川流」の内情はというと、まさにカオスそのもの。そんなカオス状態の中、未来への展望もなく溺れそうになりながら必死にあがいている自分たちの姿を、水がめの中で大きくなれずにいる「赤めだか」の姿に重ね合わせたのだろう。

とかくハチャメチャと思われがちな師匠「立川談志」という人間を、「いや、そんなことはないのですよ、実は……」というのではなくハチャメチャなままに談春は描く。じっさい談春にとっての師匠(イエモト)とは、離れて忘れたほうが身のためと知りながら忘れきれない、思いきれない魅力をもつ「悪女」のような存在だと言う。そしてここに、師匠と弟子とが「愛憎」によってきつく結ばれた「立川流」の特殊性があるのかもしれない。

一見したところ優等生的な印象のある談春が、まさかこんな無頼派とは…… その「意外性」もこのエッセイをいっそう楽しくしている。

堀井憲一郎『落語の国からのぞいてみれば』

2012.2.10|review

ある日突然「落語の国」に迷い込んでしまったビギナーにとって、この一冊はなかなか便利な「道しるべ」となっている。

ここでは落語の歴史やあらすじ、おすすめの噺家などが紹介されるかわりに、落語に登場する人たちー 熊さんや八っつぁん、長屋のご隠居や与太郎といった魅力的な人物たち ーのことばや動きの背景をなす「感覚」について、「時間」「金銭」「結婚」「恋愛」「酒」「死」といったキーワードを通して語られる。

たとえば「時そば」という有名な噺(はなし)の下げ(オチ)は、「九ツ」と「四ツ」という江戸時代の時間の数え方を知っているか知っていないかでその面白さがずいぶんとちがってくるように思えるし、現代よりもずっと「一年」という区切りの単位が重かった時代の噺(はなし)だからこそ、「芝浜」のおかみさんは「大晦日」に真実を告げるのだと合点がゆく。「夢」が「現実」に変わるとしたら、そのタイミングはまさに一年の変わり目にしかありえないからである(以上は、読みながら勝手に感じたぼくの解釈)。ほかには、じっさいに著者が「東海道」を日本橋から京都まで歩いたときの体験から語られる江戸の人々の「歩き」にかんする考察も、ふだんそんなこと考えたこともなかっただけにおもしろく読んだ。

ぼく自身は知らなかったのだが、著者は週刊誌などで活躍する人気コラムニストとのこと。読むひとのなかにはその軽い口調が気に障るひともいるかもしれないが、落語や町人が活躍する時代劇などに関心のあるひとにとっては、おそらくきっと興味深く読めるのではないかな?

江國滋『落語無学』

2012.2.19|review

さいしょ「江國滋」という名前からなにやら堅苦しい評論めいたものをイメージして身構えたのだが、いざ読み始めてみればなんてことはない、とても軽やかな落語コラム集。

なるほど江國滋というひとは「落語」についても書くのかぁと思ったら、もともとフリーとして出発したときの肩書きは「演芸評論家」だったのですね…… 無知でスイマセン。そしてこれは、さまざまなところに発表したコラムをまとめて単行本化した『落語三部作』のなかの一冊とのこと。

批評をしようというのではなく、ひとりの落語愛好家として「落語の世界」に「生きる悦び」を思いのままに語るその言葉は、やはりおなじように「落語の世界」に魅了されるものの心にまっすぐ届く。音楽でいえば「嬉遊曲(ディヴェルティメント)」のような肩のこらない愉しさが、この本にはある。

「間(ま)の芸」を特徴とする江戸落語に対し、上方落語の最大の特徴にして魅力を「饒舌の芸」とする「上方落語の魅力と特質」と題された短い論考でも、著者は、その特質を知ることで「上方落語」というまた魅惑的な風景と出会えることを約束してくれる。否定したり、貶したりくさしたり、そういった言説の一切登場しない読んでいてとても気持ちのいい一冊だった。

安藤鶴夫『巷談 本牧亭』

2012.5.5|review

まず、「雨の降ることに感謝し、晴れて、喜び、風が吹いてもありがたいと思い、雪が降っても、ああそうか、と思う」そんなふうに淡々と、ただ「芸」にのみ生きる講釈師「桃川燕雄」の端然とした佇まいが魅力的だ。

変わりゆく昭和の東京の片隅で、ただ一カ所、講談の定席としてその灯を守りつづける「本牧亭」がこの「ものがたり」の舞台。「生まれたときからの寄席の娘で、それがもう血になっている」と自他ともに認めるおかみさんの「おひで」をはじめ、寄席の常連や「芸」のこと以外はからっきしダメ人間といった風情の芸人たちの愛すべき姿が、ここではまるで子供がだいじな「宝物」を抱きしめるかのように、やさしく描かれていて感動する。そうだ、そうなのだ、寄席はたんなる劇場(ハコ)ではない。寄席とは、さまざまなひとがそれぞれに、ちいさな喜びや悲しみによって結ばれたとてもとても人間臭い、ちいさな「町」のような場所なのだと、この「ものがたり」は教えてくれる。

ある日、若い興行師「湯浅」は、思いを寄せる娘義太夫「桃枝」のたっての希望で生まれて初めてローラースケート場を訪れる。カラフルな洋服を身にまとった若者たちに混じって、大音響で流れる流行の音楽にのって颯爽と滑る「桃枝」。その姿をひとり2階の見学席から見守りながら、「湯浅」はてっきり自分と同じ世界で同じ空気を吸っていると信じていた「桃枝」が、あたかも変わりゆく東京の風景のように自分からどんどんと遠ざかってゆくような気分にとらわれ、その恐怖とも孤独とも言いがたい感情におののく。そしてその焦燥が、やがて「湯浅」の人生を思わぬ方向へと狂わせる。

移りゆく時代の波に翻弄されながらも、不器用に自分らしく生きようとする心やさしき人たちの姿がここにはある。

松本尚久『落語の聴き方 楽しみ方』

2012.5.14|review

ナルホドソウイウコトカ。「落語」の最大の特徴を、「歴史」とは切り離された「時間」、語り手と聴き手とが回転木馬のように「同じ時間を生きる」ことにあるとして、歌舞伎や演劇、講談や能、アニメやコミックなどと比較しながら解説したとても興味深く、説得力のある一冊。

日本史の知識も時代劇への関心もさっぱりないにもかかわらず、うっかり「落語」にハマってしまった超初心者としては、かねがねこんなことでは「落語」を存分に楽しめないのではないか? というコンプレックスにも似た感情があったのだが、伝統芸能としての「落語」はいまひとつの過渡期にさしかかっていると著者が言う第8章「現代の落語」を読んで、ほんのわずか救われた気になったのだった。

ここで著者は、現代の噺家が担わなければならない課題として「距離」という問題を挙げる。つまり、落語に描かれた情景や風俗からすっかり遠ざかってしまった現在、落語の語り手は「みずからの位置とはなしの距離を ー その遠さを ー 」厳密に定め、示さなければならない。そうして、その「距離感」から「遠景としての八五郎や与太郎を、あるいは隅田川や長屋を現在に出現させる」ことではじめて、現代の落語は「芸」として成就するのだ、と。

つまり、落語の語り手がしっかりその「遠さ」を定め、示すことさえできれば、江戸時代や明治時代の情景や風俗とはさっぱり無縁な現代を生きているボクのような聴き手でも、いっしょに「回転木馬」にのって八五郎や与太郎の暮らす長屋を訪ねたり、春の隅田川でのんびり船遊びに興じたりすることができるというわけだ。

ひとまずは、目の前にそんな「情景」を出現させてくれるような噺家を追いかけてみようと思う。

和田誠『落語横車』

2012.5.20|review

ダールが好きだったりブラッドベリが好きだったりするのと同じように、落語のSF的な、奇想天外な噺に惹かれると言うイラストレーター和田誠。

ここには、そんな和田誠による創作落語が5編(うち4編は『和田誠寄席』にて実際に小三治、小朝、扇橋、二ツ目時代の雲助らによって口演されたもの)と、口演時に催された際におこなわれた山藤章二らとの座談会、そして落語にまつわるコラムのいくつかが収められている。

コラムでは、ホール落語の企画にかかわっていた若いころの話(このあたりの話は自伝的エッセイ『銀座界隈ドキドキの日々』でも触れられているが)が中心。まだ志ん朝が朝太、談志が小ゑんと名乗っていた時代の話だ。当時のジャズメンの落語好きをとりあげた「落語とジャズ」などは、落語家とジャズマン、その双方と交流のあった著者ならではのエピソードで「或る時代の証言」としても興味深い。

正直、個人的には、すでに存在する「古典」にスパイスをふりかけたかのような和田誠の「落語」はさほど面白いとも思えなかったのだが、おなじ噺を著者による「原本」と小朝による「口演バージョン」とで並べて読むといろいろなことに気づかされて興味深い。そこで小朝は、サゲを含む全体にわたって「換骨奪胎」と呼んでいいほどの大胆な改変をおこなっているのだが、その一方で、そこにこそ「書かれたもの」から「語られるもの」への跳躍、そのためにことばが必要とする筋力のようなものが垣間見られてただただ感心させられるのである。

堀江敏幸『いつか王子駅で』

2012.5.23|review

「待つこと」をめぐる私小説風の考察。

「待つ」ということにかんしていえば、たしかにぼくらはふだん、「なにがしかの静止状態」という程度のざっくりとした捉え方しかしていないかもしれない。ところが、主人公である「私」はそうではない。「おなじ静止状態でも『待機』と『待つこと』の内実には天と地ほどの開きがある」とかんがえている。そのうえで、「なんの役にも立たない拱手(きょうしゅ)とは無縁の待機」こそが「『待つこと』の本質」なのだと言う。では、待機ではなく、待つこととは?

回遊魚、生き方を左右するような思考の足首、心ののりしろ……

ポツポツ顔をのぞかせるこれら独白とも謎掛けともつかないフレーズに、作者はいつもながらなにがしかの「正解」を用意してくれているわけではない。だから読者もまた、カステラの箱を抱えて途方に暮れながら正吉さんの戻りをただ待つほかない「私」ともども、じぶんにとっての「待つこと」がもたらす「無為の極み」について、舌の上で飴玉を転がしてはその存在感を確認する子供のように、ただただ思いめぐらすことになるのである。

ところで、最初の数ページを開いただけで部屋の片隅に放り出したままになっていたこの本を数年ぶりに掘り出してきたのは、先日そのタイトルにもなっている街で開かれる落語会にたまたま出かけることになったからにほかならない。東京に生まれ育ちながら初めて降り立ったその街を、小雨の降る中しばし散策し、遠回りを覚悟でわざわざ路面電車に揺られて帰路についた。それゆえ、あらすじとは無関係とはいえ「先代は品川辺の、通いの旦那とほがらかな心中未遂でも起こしたくなるような店に勤めていて」というあきらかに滑稽噺の「品川心中」を思い起こさせる一節を文中に発見したときには、この作者との相変わらずの相性のよさを(勝手に)確認し、思わずにやりとさせられた。

吉川潮『江戸前の男―春風亭柳朝一代記』

2012.5.29|review

落語家、5代目春風亭柳朝の伝記小説ではあるけれど、ある典型的な「江戸っ子」の破天荒な一代記として読んでも面白い。

一時は志ん朝、談志、円楽とともに「四天王」などと呼ばれながら、他の3人とくらべるとどうも地味で影の薄い印象のある柳朝だが、この本を読むとそれもまたこのひとの「江戸っ子気質」に理由があったのか、と納得できる。

「自分が主役でないと思ったら、一気に隅のほうに引っ込んで悪あがきを見せない。石にかじりついてでも、ここで逆転してやろうなどという根性がない。淡白、見栄坊、恥ずかしがり屋……」

とはいえなにより落語が大好きで稽古熱心、「芸」で他の3人に劣っているというわけではまったく、ない。とりわけ「大工調べ」や「宿屋の仇討」といった噺では、その切れのいい江戸っ子口調や啖呵で魅せてくれる。そしてまた、惣領弟子の一朝師匠をはじめ現在寄席で活躍しているお弟子さんたちに、その「粋」な芸風がしっかり受け継がれているのはまったくもって素晴らしいことだと思う。

北村薫『夜の蝉』

2012.6.5|review

「私と円紫さん」シリーズの第2作とのこと。初夏から梅雨、そして盛夏のころが舞台となる。

前作とのいちばん大きな違いはといえば、物語の世界の規模が主人公を「軸」にぐっと狭まり、そのかわりより深くなったことだろうか。前作ではホームズとワトソンのようであった「円紫さん」と「私」の関係も、本作では主役はあくまでも「私」、「円紫さん」は謎解きの指南役といった役どころで一歩引いたかたちに収まっているように感じられる。その点、読後の印象も、ミステリよりは人情噺的な色合いを強く受ける。

読むことで感じるある種の生々しさは、前作よりも一段と「私」の内面に触れていることから生じるたぐいのものだろう。当然、その余韻もまた変わる。それは蝉しぐれのように、いつまでもシーンと頭の中に残響する。

北村薫『秋の花』

2012.6.10|review

トリックは読み解けてもそこにカタルシスはない。むしろ残るのは、息苦しさ…。

幼なじみのふたりは、なぜこのような「事件」に巻き込まれなければならなかったのか? ふたりの出会い、なにげない会話や思い出…… そうしたエピソードがていねいに描かれ、それによって読者はそれが起こるべくして起こったこと、「偶然」のひとことでは片付けることのできない出来事だったことを思い知らされる。それはまた、主人公である「私」にも、そして読者にも、いつ起こっても不思議ではないということでもある。その厳然たる事実が、読むものを不安にし息苦しくさせるのだろう。

「私と円紫さん」シリーズ第3弾であるこの『秋の花』は、いわゆる「事件らしい事件」が起こる点、そして長編であるという点で明らかに前2作とはちがっている。物語の「軸」はますます「私」の日常へとシフトし、終盤近くなって登場する「円紫さん」もトリックを解明しはするが解決はしない。とはいえ、推理小説の体裁をとりながら、人間の感情の深い部分に触れようという著者の意志は第3作であるここでも一貫している。

北村薫『六の宮の姫君』

2012.6.13|review

へぇ、こういう「ミステリ」もアリなのか…… と驚き、戸惑いつつも一気に読み終えた。

いかにして芥川龍之介は短編「六の宮の姫君」を書くに至ったか? が、この「円紫さんと私」シリーズ第4弾となるこの作品をなす「謎」である。とはいえ、その底に流れるものは(よりミステリらしい風貌をした)前作『秋の花』から変わっていない。それは「操られるように巡り会い別れる」人と人との「繋がりの不思議さ」である。

コテコテの文学少女(死語? いま風に言えば「本ガール」?笑)である「私」が、親友の「正ちゃん」やバイト先の上司「天城さん」、文壇の長老「田崎先生」、そしておなじみ「春桜亭円紫師匠」らとの問答(キャッチボール)を通して徐々に「謎」の核心に近づいてゆくさまを描いた、静かに高揚してゆく唯一無二の「文壇ミステリ」。

最後に引用される親友にあてた無邪気な手紙の一節が、なんともいえない切なさをもって心に迫る。

北村薫『朝霧』

2012.6.16|review

霧の中にあるものの姿は見えないけれど、そこにあるはずのものを思い、心を寄せることはできる。

北村薫の「円紫さんと私」シリーズはこれが第5作にして、いまのところ最終作。最後に収められた『朝霧』は、このシリーズを象徴するかのような珠玉の短編。

ひとを想うことの尊さが、そこにはある。

──

◎ 追記〜「円紫さんと私シリーズ」を読んで

これは、《探偵》と《探偵見習い》の話だと思った。

《探偵》はナゾを解く。でも、それは難解な殺人事件などではなく、ひとが生きてゆくなかでしばしば出会うナゾである。そのナゾは、人と人とが出会い、また別れる中でさまざまな姿をもって出現する。だから、そのナゾを解くには誰かが書いた《知識》に頼るだけでは解くことはできない、ヒントにはなりえたとしても。ひとを想い、心を寄せることではじめて解き得るナゾなのだろう。知識だけでなく、ひとの心の機微に精通した「円紫さん」は、そのことを辛抱づよく《見習い》である「私」に教えてゆく。「私」の成長とともに「円紫さん」の出番が減ってゆくのは、だから当然のことなのだ。ふたりはまさに「師匠」と「弟子」なのだ。

ところでこのシリーズはまだまだ続くのだろうか? たしかに、「朝霧」の最後のセンテンスは「続き」を暗示するようにもみえる。けれども、と同時にそれはまた「リドル・ストーリー」なのだとも思える。「その後」は読者の手にゆだねられた。きっと、そしてそれは少しばかり淋しいことではあるけれど、これで「完結」なのだろう。

小谷野敦『21世紀の落語入門』

2012.6.21|review

うーん、「21世紀の」というよりも「天の邪鬼のための」落語入門?

本文中うなづける箇所も少なからずあるのだけれど、読み終わってなんとなくモヤモヤっとした感じが残るのは、かゆいところにあと一歩のところで手が届かないからだろうか?

たとえば、「私は『現場主義』というのが嫌いなのである」と主張する著者が「寄席に行かずともよい」と言うとき、当然というべきかその「理由」を聞きたいと思ってしまうのだが、それがすっきり明かされないのである。名画は、やはり海外の美術館へ行ってでも「現物」に触れなければという意見に対する著者の回答は、こうである。「飛行機に乗れないこっちとしては、けっと言うほかない」。うーむ。著者がなぜ飛行機に乗れないのかはよくわからないが(タバコが吸えないから?)、「現物」に触れずとも名画を楽しむことができるという説得力十分な「理由」を知りたいところではある。これだとむしろ、もし飛行機に乗れたらホイホイ行っちゃいそうな印象すら受けるのだけど……。

著者は、「落語を聴くには寄席に行くべし」とか「現在活躍している落語家を聴くべし」といった思考が(じっさいはわからないが)最近の落語好きのあいだの「主流」と感じていて、そういう「風潮」に対して「いや、落語にはもっとちがう楽しみ方もあるよ!」というのが言いたくて、勢いでこの本を書いたんじゃないだろうか? そんな気がした。

ちなみにぼくは「録音」、しかも「志ん生」の録音(「品川心中」)から入ってまったく聞き取れず、悔しくて何度も聞き返しているうち7回目か8回目で突然、頬にサーッと品川の海風を感じたような気がして、それをきっかけについ半年ほど前から落語にハマった人間なので、著者が言うように過去の名人の録音でも十分落語はおもしろいと思っているが、行けるものならできるだけ寄席にも足を運びたいと思っている。著者とちがって寄席の雰囲気が好きということもあるが、それ以上に、「テキストが確定していない」落語ならばこそいまこの時代の聴き手として、自分の感覚に合う落語と出会いたいという気持ちが強くあるからである。

入江相政『侍従とパイプ』

2012.6.26|review

「人間 天皇」の《プロデューサー》とまでは言わないが、侍従・入江相政の目からみた昭和天皇にまるわるエピソードの数々は、終戦後のあるエポックに、かなりの破壊力をもって「現人神」という神秘のヴェールを取り去り、国民に人間味あふれる人物として天皇を印象づけるに十分だったのではないか。たとえば、御巡幸で訪れた四国の片田舎での「事件」は、「現人神」から「人間」への過渡期(昭和25年)に人々が「天皇」という存在をどう受容したかを物語るとても興味深く、かつ可笑しいお話だ(「お上とお風呂」)。

収められた文章ではやはり、「皇室」での知られざるエピソードを綴ったものが断然読んでいて楽しいが、一方、この本の後半、「侍従」という特殊な立場から離れて書いた文章にもこのひとのエッセイストとしての豊かな天分は感じられる。個人的に印象に残ったのは、他人の評価にいともかんたんに押し流されてしまう「日本人のたよりなさ」について書いた「流されて」、戦後、焼け跡にできた防空壕を改装して一家4人、庭でジャガイモやカボチャを育てつつ暮らした際の思い出をつづった「壕舎記」など。特に「壕舎記」からは、敗戦後の日本人の腹をくくった強さ、したたかさのようなものがある種の手応えとともに伝わってくる。

「今から考えればあのころは『なりふり』をかまう必要はないし、教養とかなんとかいうものはとっくにどぶに捨ててしまったし、ただ食うことだけ考えていればいいような、いっそすがすがしい時代だった」

こういう心持ちをバネにしてこそ、ほんとうの「復興」はかなうものなのかもしれない。著者がまだ若かった折、父親が建ててくれた家とともに息子に贈った「この家がお前の競争者だ…」という言葉の重みもすごい。すごすぎる。むかしの市井の人というのは、こんなにもすごいことを言うものなのか。すっかり感心してしまった(「中間搾取」)。

武田百合子『犬が星見た―ロシア旅行』

2012.8.19|review

ただの紀行文ではない。それはたとえて言えば、《武田百合子カメラ》がとらえたスナップ写真を集めた一冊のアルバムである。

武田百合子という「カメラ」は、グルジアの首都にゆったり横たわる川をこんなふうに写し撮る。

「クラ河は緑青色に光って流れない。この河はいつ見ても流れていない。」

クラ河は「まるで流れていないように流れる」のではなく、彼女のレンズにはそれは「流れない」のだ。そこになにがしかの「意志」でも潜んでいるかのように。

また、彼女のレンズには降り立つカモメの姿態に思いがけず「官能性」を見出す瞬間もある。

「灰色と白のぼかしの胸もとや羽のつけ根が、女の二の腕や脇の下を見せられたようで、はっとする」

読んでいて、武田百合子の文章があたかも無造作に撮られたスナップ写真のように感じるのは、それがときに非情なまでのクールなまなざしに貫かれているからというのももちろんあるのだけれど、それと同時に、彼女が「旅の時間」の非日常性を理解しているからではないだろうか。彼女は旅の途中、幾たびもこんなふうにつぶやく。

「いまは一体、本当は何時なんだろう。今日は何日なのだろう」

そうつぶやきながら、彼女は「旅の時間」とは日常から切り離された瞬間、瞬間のただ積み重ねにすぎず、いま体験しているこの時間さえもテーブルにばらまかれたスナップ写真の一枚に過ぎないのだと悟るのだ。そしてそれは「クラ河」の水面同様に、流れない。

「いくつもの睡蓮の花のかたちの中から水を湧きこぼしている噴水。アメリカ人らしい旅行者の一団がやってきた。池のまわりを歩き、ベンチに腰かけたり、あたりを見まわしたり、写真を撮り合ったりしている、喉をのけぞらして笑ったりしている。

『旅行者って、すぐわかるね。さびしそうに見えるね』

『当たり前さ。生活がないんだから』」

武田百合子と武田泰淳。この会話に、ふたりの心の固い結び目をみる思いだ。

柳家喜多八・三遊亭歌武蔵・柳家喬太郎『落語教育委員会』

2012.8.24|review

同タイトルの落語会をシリーズで開催する噺家3人による対談集。

「教育委員会」という看板をタテに(?)なかなか踏み込んだ会話もしているあたり、ふだんそういった類いの話がこちら側には伝わってこないぶん興味深い。

そういえば、登場する3人のうちのひとり柳家喜多八師匠が出演した落語会に出かけたときのこと、終演後会場にいた主催者にむかって「なんで落語って事前にネタを予告しないの?」と食ってかかっている客がいたのだが、奇しくも喜多八師本人がこの本の中でその「答え」を語っている。

「でもほんとうは、トリというのは格好をつけなきゃいけないのよ。見栄をはらないとね。(中略)前にどんな噺が出てきても、それにかぶらないネタは持ってるぞ、と。まあ、ハッタリというか、見栄というか」(118頁)

つまりは、噺家の「美学」ってことですね。

他に、芸人という立場からお客さんについて語っている「噺家の了見、お客さまの了見」も面白い。個人的には、それがライブである以上よりよい芸と出会いたければ「よい客」になるのが早道とかんがえるので、ここに語られている内容はいろいろ参考にもなった。なかには、

「ツイッターとかブログとか、個人の自由だからいいんですけど、責任とらなくていいのに発言できることを知っちゃったでしょ?

憶測でものを書くくせに記名制じゃないから、責任をとらない」(喬太郎師)

などという辛口の意見も。そういう「無責任」な発言が勝手にひとり歩きしてゆくのがインターネットの世界であるというのは飲食店をやっている人間として身にしみて知っているだけに、まったく同感。発言することが問題なのではなく、匿名で、責任をとる必要のない環境で言いたいことだけ言う風潮が問題なのですよね、つまり。

宇野信夫『はなし帖』

2012.9.5|review

「やあ、しぐれだしぐれだ」と相好を崩してはしゃぐ六代目菊五郎。初めて京都を訪れるという著者に、「まず京都の時雨を見せたい」と張り切って案内する歌舞伎の名優。ついに願が通じたのか、ある古刹で時雨に遭遇した折、その口をついて出た「ことば」がこれだ。

役者の台詞と思えばいかにも作為的なものを感じなくもないが、そうではない。むかしのひとの、それは世界への感受性の豊かさを物語る台詞であり、思わず口をついてでるこうした日々の「ことば」が、反対に名優の台詞を豊かに肉付けしてきたのだろうと思わせる。

紺屋の倅に生まれ、浅草橋場で生まれ育った著者はこうしてさまざまな人々と交流し、その豊かな「ことば」に触れてきた。植木屋や大工といった職人、物売り、志ん生をはじめとする芸人たち。だからこそ、この本を読むと、そうした市井の人々の暮らしが手に取るような感触をもって伝わってくる。

しかしそんな市井の人々の暮らしは、ある出来事を機にふっと消滅する。「戦争」である。著者はけっしてここで戦争について語っているわけではないが、市井の人々の暮らし向きの変化を物語るエピソードを介して、ぼくにはこの本がなにげに立派な「反戦歌」になっているような気がしてならないのだけれど……。

藤井宗哲『寄席―よもやま話』

2012.9.6|review

ときに「浮世の学問所」とも呼ばれる「寄席」という場所にスポットをあてた興味深い一冊。

著者は寄席で、「江戸や明治のころの職人や、武士や、さまざまな人たちの考えかた、生活ぶりなどの知識を得た」ばかりではなく、それらを通じて「人間として生きてゆくうえでの価値判断、そういったことまで教わりました」と語る(「はじめに」)。それはおそらく、いまもむかしも変わらないのではないだろうか?

ただノスタルジーをかきたてられる場所というだけでは、三百年以上も「寄席」は生き残れなかったろう。

カラーブックスらしく、寄席や寄席を支える人々の姿、そこに登場する芸人たちの表情、客のたたずまいなど興味深い写真も多数。だが、それ以上に興味深かったのは『醒睡笑』に始まり、上方、江戸における「中興の祖」たちの存在、そして三遊亭円朝から現代へと至る落語の変遷を、色物もまじえつつ「寄席」という場所が形成されてきた歴史としてまとめた巻末の解説文。たとえば、いまでも頻繁に口演される「野ざらし」という有名な落語が、明治期に活躍した三遊亭円遊によって現在のような滑稽噺として改作されたのはよく知られるところだが、そこには円遊なりのやむにやまれぬ「事情」があったことなど、この一文を介して知ることができた。

小沼丹『黒いハンカチ』

2012.10.22|review

このミステリには、「洒脱」の風が吹いている。昭和30年代に女性雑誌の連載モノとして発表されたのがもともとだそうだが、「古めかしさ」は50年という時間を経てかえってほどよい「異国情緒のようなもの」に転化している。

さらりとした文体にも、日常のなかにちいさな「気づき」として表れるトリックを見破るカギにも、作者が、肩肘張らず必要最小限の「ことば」でもってこの小説を書こうと試みていただろうことが感じられる。最初のうち、あたかもそれが重要な小道具であるかのように扱われる「太い赤い縁のロイド眼鏡」がいつのまにか登場しなくなるあたりは、連載が進むにつれ主人公「ニシ・アズマ」のキャラクターがそれじたいで十分に魅力的に成長したせいだろうか。

たとえばジャック・ロジエが撮った短編映画のような、12本のかわいい探偵小説集。

芦原すなお『ミミズクとオリーブ』

2012.10.28|review

時計の針でいえば20分くらい、この物語の登場人物たちはズレている。

だいたい、事件のナゾを解くのは、割烹着姿でオリーブの木にやってくるミミズクを餌付けするような主婦なのだ。

「天然」と呼ぶにふさわしい中年小説家の夫も、その友人も、みんな一定の幅でズレている。ついでにいえば、食卓に並ぶ旨そうな食事の数々も、いわゆる家庭料理と呼ぶには微妙にズレた凝り具合だ。

いってみれば、そこは時計の針で20分くらいズレた世界、異次元なのだろう。むしろそこでは事件に巻き込まれる人々はみな、ふつうに映る。

ふつうの人々がふつうに生きようとあがくとき、そこに「事件」は生まれる。ふつうの世界とは、そういう「哀しみ」に溢れた世界なのだ。

登場人物にあわせて「20分」くらい視線をずらすとき、読者は自分の生きるこの世界の「哀しみ」にはじめて触れ、驚愕する。

柳家小里ん『五代目小さん芸語録』

2012.11.15|review

「落語は季節感と情景と人物が描ければ自然に面白くなる」「無駄なことは絶対に言うな」……。

この本は、五代目小さんの内弟子として、師匠の高座のみならずその「ことば」に数多く接してきた柳家小里んへのインタビューを通じて、五代目小さんの「芸」の精髄を後世に伝えるべくまとめようと試みた意欲作。

小さんがたびたび高座にかけた噺54席について、

①その噺の「型」がどこから伝わってのか?

②五代目を介してどのように広まっていったか?

③それぞれの噺の「勘所」はどこにあるのか?

を探ってゆく。五代目小さんについていえば、一般には芸談をあまりしないと思われていたというが、弟子が直接もしくは間接的に耳にしたその「ことば」は、簡潔でありながら物事の胸ぐらを瞬時にとらえるような迫力にみちていて、まさに噺の「急所」といったところ。落語を聴きこめば聴きこむほどに味わいを増す一冊といえそう。

「落語は大衆芸能じゃない。落語を本当に好きな奴のもんだ。大衆に合わせると落語のよさはなくなるよ」。コンビニとファミレスだけの世界なんて、たしかに便利にはちがいないが味気ないよね。

阿刀田高『Aサイズ殺人事件』

2012.12.6|review

僧侶が囲碁の相手をしながら、そこで耳にしたわずかな情報をたよりに事件の謎解きをするという、いわゆる《安楽椅子探偵》モノの短編集。

北村薫の「円紫さん」にせよ、戸板康二の「中村雅楽」にせよ、「黒後家蜘蛛シリーズ」の「ヘンリー」や『九マイルは遠すぎる』の「ニッキイ・ウェルト教授」、『黒いハンカチ』の「ニシ・アズマ」にせよ、こちら側の世界に属していながらもどこか超然とした浮世離れしたところがあるのがぼくの考えるところの《安楽椅子探偵》の魅力であるのに対し、たぶんに狙ってのことではあると思うが、この阿刀田高の作品に登場する「方丈さん」はその個人的な理想像とはあまりにもかけ離れている。というよりも、むしろ正反対。ぼくにとってはその存在がややノイジーに感じられるが、これは完全にぼく個人の趣味嗜好の問題なのでなんともいえない。面白くないわけでは全然ないのだけれどね……。

読書にも、登場人物との相性というのがあるのだなと再確認。

小林信彦『紳士同盟』

2012.12.7|review

詐欺をテーマにしながらも、黄金時代のハリウッド映画を彷彿とさせる軽快かつ洒脱な娯楽小説。些細なスキャンダルをきっかけに次々と不幸に見舞われる(ちょっとカウリスマキっぽい)とあるテレビマンが、はからずも戦後の混乱期からバブル直前の80年代にまで及ぶ壮大な詐欺(コンゲーム)に巻き込まれてゆく。

カドカワ黄金期のアイドル映画の原作というイメージが強くなんとなく手を出さずにきたが、読んでビックリ最後の最後までダレさせない展開で面白いし、なにより犯罪小説ながら後味が悪くないのが好み。そして、薄っぺらくも、まだキラキラしていたころの東京の街の描写がなつかしい。

バロネス・オルツィ『隅の老人の事件簿』

2012.12.16|review

探偵、というよりはナゾトキスト!?

いつものカフェのお気に入りの席に陣取って、若き女性記者相手に楽しげに事件の謎解きをしてみせる怪しげな風貌の老人が主人公。最後の最後まで老人のプロフィールはおろか、名前すらも明かされない。

ミステリ好きの間では、この主人公をして「安楽椅子探偵」の最初期の一人と位置づけるひとも少なくないようだが、事件のたびに「検死審問(インクエスト)」まで出かけては、証言のみならず証言台にあがる人々の表情からその心理を読み取りつつ複雑に入り組んだ謎を解き明かしてゆく老人は、強いていえば「半=安楽椅子探偵」ということになるかもしれない。