心の磁針

2019.4.7|art & design

あるところで、日本画家の東山魁夷はこう書いている。--「私は北方を指す磁針を、若い時から心の中に持っていた」。

なるほど、じっさい若き日の魁夷が留学のため目指したのはドイツのベルリンだったし、その後50代もなかばにさしかかってから向かったのは、さらにより北方に位置する北欧であった。

とりわけ、北欧への旅は彼に得難い経験をもたらしたようだ。魁夷は静かな興奮とともに、こんなふうに綴っている。「あんなに遠い北の国であるのに、異郷というものではなく、私の心の最も深いところにある親しい風景--あの旅で感じたのは郷愁ではなく、私を郷愁に誘う根元的なものとの巡り合いであった」。

心のコンパスに導かれるようにして北欧を訪れた魁夷は、そこで自分にとって外なる風景ではなく、自分の「心の最も深いところ」に横たわる内的な情景、原風景と出会う。よほど思いがけない体験であったのか、その日々を「名残惜しい旅であった」と回想しつつ彼は文章を結んでいる。

この文章をはじめて読んだとき、ぼくは、ああなるほど、そういうことだったのか、と思わず膝をたたいた。というのも、夏より冬を、あたたかく湿った海風よりは丘を渡る乾いた風を、スパイスの効いた目の醒めるような料理より淡白な、ウシのようにいつまでも食べていられそうな料理を好むぼくもまた、魁夷にならえば、心の中に「北方を指す磁針」を持つ者ということになるからである。わかりみが深い、というやつだ。

いま、初めてフィンランドの地を訪ねた日のことをぼくは思い返している。空港から外に一歩踏み出した瞬間、思わず口をついて出たのは、--「空気が、うめぇええええ」という感想だった。

それは、文字通りヘルシンキの空気が東京のそれと比べて澄んでいるということであると同時に、長い時間とともに心の底に降り積もった「澱(おり)」が静かに吐き出され、浄化されてゆくような清涼感といったものでもあった。たしかに、その旅の途中で出会ったひとや味、風景、それらはどれも自分にとって好ましいものではあったけれど、フィンランドが自分にとって特別な土地として位置づけられることになったのは、なによりあの色も形もない「空気」のおかげといって過言ではない。魁夷のことばを借りれば、ぼくもまた自分の「心の最も深いところにある親しい風景」とそこで出会ったのだ。

その日から、早いものでこの4月でまる20年の月日が流れた。人生はくるくると、いまも落ち着く気配はないけれど、心のコンパスの針だけはあいもかわらずピタリと「北」を指している。

え:東山魁夷「スオミ」昭和38(1963)年

野趣

2019.4.8|finland

野趣。マリメッコの魅力を尋ねられたなら、ぼくはきっと迷わずそう答える。洗練されているとは言い難いが、そのかわり、ぐいぐいと力強く成長をつづける野の草花のような生命の躍動がある。

なかでも、マイヤ・イソラの作品からはよりはっきりとそれが感じられる。マイヤ・イソラは、けしの花でおなじみの「ウニッコ」をはじめ、石をモチーフにした「キヴェット」や波紋を大胆に図案化した「カイヴォ」など、「自然」からインスピレーションを得た作品をたくさん世に送り出した。マリメッコの代表作として知られ、いまも世界中で愛されている図柄には彼女の手から生まれたものも少なくない。

ここに、マイヤ・イソラの制作風景を撮らえた一枚の写真がある。そこには、広げられた大きな紙を前にして床にあぐらをかき、絵筆をふるうマイヤの姿。ズボンの膝は絵の具でちょっと汚れている。そして、この写真を眺めていると、ぼくはなんだかわけもわからず楽しくなってきてしまうのだ。

彼女の描く「花」は、どこかいびつで大雑把にさえ見えるけれど、一枚の紙の上にはおさまりきらない自由奔放なエネルギーで満ち満ちている。そこでは、花はやがて一枚の紙からはみだし、そのままどこかの草原につらなってどこまでもずうっと広がってゆくのではないか、そんな想像力をかきたててくれる。写真のなかのマイヤ・イソラは、まるで紙の上に花のいのちを吹き込む魔法使いのようである。

ややいかめしい文章ながら、以下に引用した古い本からの一節には、マリメッコの登場がいかにファッションの世界を超えて人びとのライフスタイル全般にまで影響を及ぼしたかをうかがい知ることができる。

「同時に、セックス、国際主義、因習の打破などが活発に討論される時代にあって、マリメッコは、芸術性とか派手な彩色、あるいはファッションにまつわる細かな事柄に一切煩わされない服飾哲学の良い例を確立したといえる。この観点から見ると、マリメッコはファッションというよりもむしろ生活様式と受け止めることもできる。」(ウルフ・ホード・アフ・セーゲルスタード著 伊藤弘子訳 『現代フィンランドデザイン』形象社 1968年)

なにものにも媚びず、なにものにも囚われず、単純な線と鮮やかな色によって世界を埋め尽くそうとするマリメッコが、60年代後半、世界中を席捲していたさまざまな、たとえばウーマン・リブのような社会運動と歩調を合わせるようにしてスポットライトを浴びることになったのもけっして偶然のしわざではないだろう。なぜならマリメッコを身につけるということは、すなわち自然を身にまとうということであり、それはまた〝素〟のままに生きるという「人間讃歌」の表明でもあるからである。

タイトルが、決まらない

2019.4.10|finland

犯人は語る。「ムシャクシャしてやった。誰でもよかった」。とすれば、このブログのタイトルはさしずめ「(よい題が思いつかず)ムシャクシャしてやった。何でもよかった」といったところだろうか。

だいたい、気の利いたタイトルはすでにどこかで誰かが使っていそうな気がするし、変に気取ったタイトルは小っ恥ずかしい。ああイヤだ、めんどうくさいなぁと思っていたとき、ふとアタマをよぎったのがこのフレーズだった。

── ヘイ! ヘイッキ(「やあ! ヘイッキさん」)

これは、ぼくが日頃より〝読み物〟として愛好している松村一登著『エクスプレス フィンランド語』(白水社)からの一節である。なぜ、このフレーズが唐突に思い浮かんだのか、それはよくわからない。

とはいえ、ヘイ!はふつうによく使われるあいさつで「モイ!」と同じようなものだし、ヘイッキという名前も、どこか日本語の「平気」みたいな響きがあってかわいい。というわけで、ま、いっか、と付けたのがこの「ヘイヘイッ記」なのである。

それはともかく、なぜこの真面目な語学の〝教科書〟がぼくにとっては〝読み物〟になっているかという話だが、それはなんといってもここに登場する1章1章ごとのスキットがあまりにもシュールでおもしろすぎるからにほかならない。

たとえば、第1章「あなたはだれですか?」はこんなぐあいだ。

レーナ「徹さん、こんにちは!」

徹 「こんにちは! あなたはだれですか?」

いきなりじゃないか、徹。レーナもレーナだ。べつだん腹を立てている風でもない。なかなか強靭なハートの持ち主である。

レーナ「わたしはレーナです。あなたは日本人、ですよね?」

ですよね? じゃねーよ。彼を「徹」と知っていて声をかけたくらいだ、そんなこと知っていたのではないか? こうなると、もはやレーナと徹の会話はさながら〝暴走機関車〟のようで誰にも止められない。

徹 「はい。そして、あなたはフィンランド人です」

おいおい、なにを確認しあっているんだ、このひとたちは。そればかりか、さらにここで徹は、よりによってとんでもないことを言い出す。

徹 「あなたは美しい」

はぁ?? こうなったら、こちらも開き直ってこの後どう盛り上がってゆくのかしっかり見届けてやろうではないか。

と思いきや、いきなり徹は「あ、バスが来た! さようなら」と立ち去り、レーナもまた何事もなかったかのように「さようなら」と去ってゆくのであった。

ちょっと待て!…… けっきょく、取り残されたのは読者だけであった。徹はあまりにもサイコパス的だし、わざわざ徹を呼び止めておきながら、そこでレーナが得た情報といえば「やっぱり徹は日本人」というただそれだけである。もう、こんなの読まされたら、はたして次の章にはどんなドラマが用意されているのか気になってしょうがないじゃないか。

ちなみに、「ヘイ!ヘイッキ」というフレーズは第7章「あなたは何も知りません」に登場する。

美晴を探している途中、タピオは偶然ヘイッキと出会う。タピオは、美晴と共通の知り合いであるらしいヘイッキに彼女の居場所について心当たりを尋ねるが、知らないと言われる。そこから会話が進み、最終的にはタピオが「君はなにも僕のことを知らないんだね」とヘイッキから詰められるという、これはこれでなかなかの修羅場のお話である。

というわけで、ブログのタイトルはかなりテキトーだが、松村一登先生の『エクスプレス フィンランド語』が最高の〝読み物〟であるという点については十分すぎるほどよく伝わったと思うので、これでよしとする。

アルヴァ・アアルトのつくりかた

2019.4.17|art & design

なんやかんやがあって、葉山ではなく、けっきょく東京ステーションギャラリーでみることになった「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」展。

じつを言うと、ぼくにはアアルトの建築をこの目でみたくてフィンランドに行ったようなところがある。じっさい最初に訪れたのも、アアルトの美術館があるユヴァスキュラという街だった。ユヴァスキュラは、アアルトが建築家としてのキャリアをスタートさせた場所でもある。いま店に飾っているポスターはそのとき手に入れたものだ。

そんなわけだから、アアルトについて書かれたものもこれまでそれなりに読んではきたつもりなのだが、そのくせ、ぼくの「建築」にかんする知識はほぼゼロに等しい。設計図など眺めてもちんぷんかんぷん。せいぜい、縮小コピーして部屋に飾ったらさぞかしカッコイイだろうなぁなどと思うくらいだ。だから、建築家の展覧会に出かけて大いに刺激を受けたとか、感動したなんてことはまずない。そのかわり、スプーン一杯分くらいの「ああ、そっか」という発見があればもうそれでじゅうぶんに満足だったりする。

さて、そんなぼくにとって、今回の東京ステーションギャラリーでの展示の印象をまとめると、時代とともに変化を遂げるアルヴァ・アアルトの建築スタイル、いってみれば「アルヴァ・アアルトのつくりかた」といったところか。

最初、若き日のアアルトの心をとらえたのはイタリアやギリシャといった南欧の古典主義的なスタイルだ。「ないものねだり」とでも言おうか、北欧のひとはたいがい「南」にあこがれるようだ。たしか、イタリアでテンションが爆上がりしてしまい、同行した家族を放置したまま行方をくらましてしまったのはシベリウスだった。

その後、より都会のトゥルクに出たアアルトは、そこでエリック・ブリュッグマンと出会う。ブリュッグマンは、当時北欧的なデザインの代名詞として「スウェディシュ・グレース」と呼ばれていた繊細かつ洗練された意匠で人気のあったひとだ。

ところで、他人の中の「才能」を真に見抜くことができるのは、じつはまた同じように「才能」のある人だったりする。小澤征爾の盟友で、映画『男はつらいよ』主題歌の作曲者としても知られる山本直純の青春時代の有名なエピソードにこんなのがある。

山本と小澤は、ともに同じ齋藤秀雄の門下生として将来を嘱望されていたが、ある日山本は小澤にこう言う。「お前は世界に出て、日本人によるクラシックを成し遂げろ。俺は日本に残って、お前が帰って来た時に指揮できるよう、クラシックの土壌を整える」。アアルトが、「ブリュッグマンよ、お前はスウェディッシュ・グレースでてっぺんをめざせ。俺は機能主義に行く」と言ったかどうかは定かでないが、1927年のトゥルク新聞社の社屋で、アアルトは突如「機能主義者」に変身する。それは、銀行マンのようなカチッとしたスーツ姿がトレードマークだった友人が、ある日突然B-BOYのようなスタイルで待ち合わせ場所に現れたくらいには衝撃的だった、たぶん。

だがしかし、機能主義の世界にはル・コルビジェという「元祖」がいる。機能主義で食っていこうと思えば、いつかラスボスを倒す覚悟で挑まねばならない。それに、機能主義者を名乗るにしては、アアルトは人間が、そしてなにより自然が好き過ぎた。つまるところ、機能主義者になれなかった男、それがアアルトなのではないか。

けれども、それがかえって「アアルトらしさ」を育んでゆくのだからおもしろい。じっさい、より機能主義の道を極めたところで、あるいはコルビジェの影に隠れてしまったかもしれない。こうしてアアルトは、赤い煉瓦や白い大理石といったおよそ機能主義とはかけはなれた素材を思う存分に使い、ぼってりした要塞のような壁の内側にまるで「巣穴」のような心地よい居場所をつくってゆく。

アアルトのアトリエではたらいた経験をもつ武藤章は、つぎのように言っている。「アアルトの建築はフィンランドの建築である。しかし、アアルトの建築といえばふた言目にいわれるこの言葉を、単に、アアルトの建築を土着的な、郷土民芸的な建築であるというふうに解釈するとすればそれは曲解である。そうではなく、フィンランドなくてアアルトの建築は考えられないし、今日のフィンランドの文化はアアルトを欠いては考えられないという相互依存性こそ、その言葉の持つ真の意味と考えなければならないだろう」(『アルヴァ・アアルト』鹿島出版会、1969年)。

1999年4月のある日、アアルトが設計した「フィンランディア・タロ」でコンサートを聴き終え、なにげなく振り返ってみれば、澄み渡った青い夜空を背景に横たわる純白の建物が目に飛び込んできた。それは、まぎれもなくフィンランドの旗の色であった。

Feel Finland

2019.4.20|finland

フィンランドは、1917年12月6日にロシア帝国からの独立を宣言しました。よって、フィンランドではこの日を「独立記念日」と定め、毎年にぎやかにお祝いします。とはいえ、国家としてちゃんと認めてもらおうと思えば、ただ一方的に独立を宣言しただけでは不十分です。世界の各国がその独立を認め、外交関係が樹立されてはじめて「国家」の仲間入りをはたすことができるのです。

日本が、独立国家としてフィンランドを承認したのは1919年5月23日のことでした。つまり、ことし2019年は日本とフィンランドとのあいだに外交関係が築かれてからちょうど100周年のメモリアルイヤーにあたるのです。そしてその「100周年」をお祝いして、先日4月14日に駐日フィンランド大使館では「Feel Finland」というお祭りが開催され、moiも大使館よりお声かけいただきイベントに参加させていただきました!

じつは、これまでにも北欧関連のイベント等への出店についてお声かけをいただくことは幾度もあったのですが、マンパワーはじめさまざまな物理的条件からかならずしもご要望に応えることができませんでした。が、しかし、フィンランド好きの日本人として、こんなメモリアルイヤーに居合わせ、しかも微力ながら関わることができるという〝幸運〟をさすがに逃すわけにはいかないということで、万難を排して参加させていただくことにした次第です。以下、当日のレポートです。

早朝7時に集合したぼくらは、当日手伝ってくれる原田くんの車でまずは吉祥寺へ、荷物をピックアップして一路フィンランド大使館をめざします。心配していた渋滞に巻き込まれることもなく、予定よりも早い8時半には無事現地に到着することができました。だいたいイベントには予期せぬアクシデントがつきもの、早いに越したことありません。

ところで、駐日フィンランド大使館は港区南麻布、有栖川公園にほどちかい世界各地の大使館が立ち並ぶ閑静なエリアの一角にあります。

初代フィンランド代理公使を務めたグスタフ・ヨン・ラムステットの回想によれば、大使館ははじめ築地の精養軒ホテルにしばらく置かれた後、アルゼンチン大使館が使っていた建物をみつけ腰を落ち着けます。当時を振り返ってラムステットは、アルゼンチンの国旗に合わせて旗台が青と白に塗り分けられていたためそのまま塗り直すことなく使用できたと冗談まじりに書いていますが、生まれたばかりの小国に潤沢な資金があるはずもなく、きっと経済面では苦労が絶えなかったのではないでしょうか。大使館は、その後1980年ごろに南麻布のこの地に移転、現在に至ります。

会場をぐるっと見回すと、大使館の建物を背にステージが設えられ、さらに中庭を囲むようにたくさんのテントが並んでいます。大使館のスタッフも、みな緊張した面持ちで忙しそうに立ち働いています。一方、それぞれのテントでは、出展者たちによる準備が着々と進められているところ。

今回の出展者は、Scandex、Novita、Arco Design、Biotope、Hukka Design、Härkis、Moomin stand、Arnolds、Lilla Dalarna、Kyrö、The Helsinki Distilling、そしてmoi & kielotie (順不同)という顔ぶれでした。

じつは、今回のお話をいただいたとき、せっかくなのでなにかお祭りっぽい仕掛けをしたいと思い、近くにいながらふだんなかなか一緒になる機会の少ない荻窪にあるふたつのフィンランドカフェ、istutさんとkielotieさんに「中央線フィンカフェ3兄弟」として一緒にひとつのテントで出店しませんか? とお誘いしました。istutさんは、あいにくちょうどこの時期買い付けのため日本を留守にしているということで叶いませんでしたが、kielotieさんには快諾していただき、今回は「moi」と「kielotie」との記念すべき(?)コラボ出店となりました。

メニューは、kielotieさんがサーモンスープ、マッカラ (ソーセージ)、フィンランドのビールなど、そしてmoiがコーヒー、シナモンロール、ピパルカック(アアルトの花瓶をかたどったジンジャークッキー)、そしてこの日のために中田ベーカリーさんにつくってもらったディルのパン(Tillileipä)をご用意、ひとつのテントで販売しました(写真はmoiで用意したメニュー)。

また、kielotieの新川さんによるデザインでWネームの記念Tシャツも限定販売しました! 普段着としても着られる白地に青と濃紺に白の2色展開。まだ少し在庫があるので興味のある方はお問い合わせください!!

午前10時30分、いよいよ開門の時間。すでに90人くらいのお客様がお待ちになられているとの直前情報に出展ブースではどよめきが起こります。

今回、この「Feel Finland」に入場できるのは招待客ふくめ1,300人あまり。一般の方々はWEBからの事前登録が必要だったのですが、なんと1,200人の枠が登録開始後半日ほどで満員になってしまうという盛況ぶりでした。そんないわば「勝ち組」のみなさんが、正門からどっと押し寄せてくる様子はなかなかのド迫力。そこから、14時すぎくらいまでのことはほとんど記憶にありません…………

下の写真は、ひたすらコーヒーを淹れつづける岩間。

昼ごろにはシナモンロール、そしてディルのパン、クッキーと順次完売していきます。そしてなんと、15時すぎにはまさかのコーヒーまで完売になってしまいました。購入できなかったお客様、ほんとうにゴメンナサイ!

ちなみに、コーヒーはこの日の「お祭り」に合わせて、北欧風の爽やかで軽い味わいのものをグラウベルコーヒーさんにセレクトしていただきました。豆は「エチオピア シャキッソ ナチュラルプロセス」の中浅煎りで、2017年に六本木ミッドタウンの21_21DESIGN SIGHTで行われたイベント「FIN/100」でトークイベントをさせていただいた折、お客様にご好評いただいたのと同じものです。興味のある方はグラウベルさんにお問い合わせください。

そんな感じで、ぼくが顔をあげる余裕すらなくひたすら下を向いてコーヒーを淹れつづけているあいだにも、どうやらステージではさまざまなパフォーマンスが繰り広げられていたようです。

カンテレ奏者のEva Alkulaと二十五絃箏の中井智弥によるデュオ。日本の伝統楽器とフィンランドの伝統楽器の組み合わせという、この日にふさわしい組み合わせ。その音色は、異文化というよりは「遠くて近いふたつの国」を感じさせるごく自然な響きでした。

他にも、エアギターのパフォマーンスや詩の朗読、モダンダンス、それにイスケルマと呼ばれるフィンランド特有の「タンゴ」の生演奏などが続きます。左は、民族衣裳によるフォークダンスの披露。会場内がのどかな雰囲気に包まれていました。

また、フィンランドで人気のシンガー、アイザック・エリオットのアコースティックミニライブもありました。フィンランドでは「Ikke(イッケ)」という愛称でアイドル的な人気を誇るシンガーです。なんでもSpotifyの再生回数1億回とのこと。自然にカラダが動く気持ちいライブパフォーマンスを繰り広げていました。

ちなみに、事前登録制とはいえ、フィンランド大使館を一般公開するのはこれが初めてとのこと。ぼくの予想では、つぎはきっと100年後だと思います。

ところで、この外交関係樹立100周年にあたってフィンランドとゆかりの深い6人の著名人が「親善大使」に任命されました。「親善大使」は、照明デザイナーの石井幹子、スキージャンプの葛西紀明、女優の小林聡美、ピアニストの舘野泉、アイドルの藤咲彩音、そしてデザイナーの皆川明といった面々(敬略称・順不同)、

会場には、ゲストとして「親善大使」の方もいらっしゃっていました。下は、でんぱ組inc.のピンキーこと藤咲彩音さんのツイッターより。

その他にも、大使館の館内ではヒンメリづくり、フラワーアレンジメントといったワークショップ、サウナ体験、フィンランド人シェフによる創作料理の試食などがおこなわれていたようですが、、、テントに張り付いていたためまったく分かりません!!!

そうして「お祭り」は、来場者全員を巻き込んだフィンランド生まれのフォークダンス「Letkiss(日本では「レッツ・キス」でおなじみのあれ)」で大団円へ。せっかくなのでぼくも参加してみましたが、6時間あまり切れ目なしにコーヒーを淹れつづけた疲れとウン十年ぶりのフォークダンスは想像以上にハードで、華麗に踊るつもりが「加齢」でただドタドタのドタに終始しました。いつかリベンジしたいと思います?!

宴の終わりに………… 風にはためくフィンランド国旗を眺めつつ、さらに100年後、日本とフィンランドとはどんなふうになっているのだろうなどとぼんやり考えていました。ていうか、ほぼ放心状態。

最後に、当日ご来場いただきましたみなさん、ありがとうございました! ゆっくりお話しでもと思ってましたが、とてもそんな余裕もなく失礼しました。

そして今回コラボレーションしていただいた「kielotie」の新川ご夫妻、そしてスタッフのみなさんもおつかれさまでした。同じ釜のメシならぬ、同じテントでメシを売った者同士これからも仲良くしてください。

また、朝早くからパンを焼いてくださった中田ベーカリーさん、WILLcafeの来栖さん、グラウベルコーヒーの狩野さん、大変お世話になりました。当日に至るまで、煩雑なやりとりをしていただいたフィンランド大使館商務部スタッフのみなさまもありがとうございました。

さらに、ヘルプ要員としてかけつけてくれた元スタッフ、離れたキッチンまで7リットルの水をもらいに7、8往復するかたわら、ここに掲載したほとんどの写真も撮影してくれた原田くん、大活躍ご苦労さまでした!!! その後、目を合わせてくれないような気がするのはこちらの思い過ごしだとよいのですが…………。

いずれにせよ、これからも日本とフィンランドとをつなぐちいさな「絆」をそこかしこに、いろいろなかたちでつくっていければと思った1日でした。

さらば、「味」のないおじさん。

2019.4.28|art & design

「おじさん」になってもうずいぶんと経つというのに、いっこうに「おじさん」であることに慣れないのはどういうわけか。それは、おそらくぼくに本来「おじさん」が備えていてしかるべき属性--渋さとか、社会的地位とか、一家の大黒柱としての自覚だとか--が圧倒的に欠けているせいではないか。いつまでも、こんな水面をふわふわと漂う「藻」みたいなおじさんではいけない。なんかよくわからないが、とりあえず「味」のあるおじさんをめざすべきなのではないか、ただただそんなふうに焦燥にかられる今日このごろなのである。

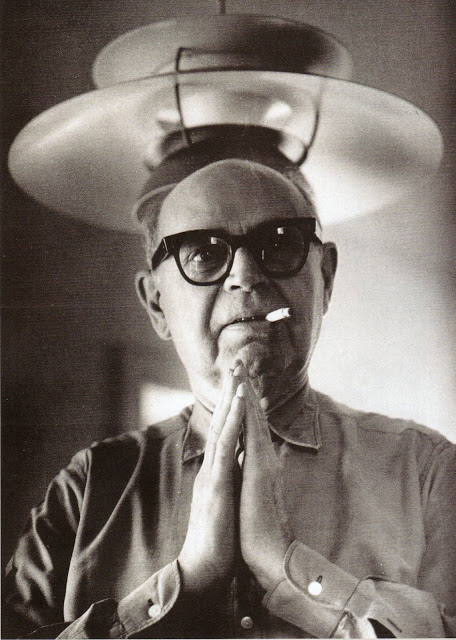

そんなある日のこと、手元に届いたばかりのインテリア誌をパラパラとめくっていたら、ポール・ヘニングセンを被写体にしたなんとも味わいのある肖像写真が目に飛び込んできた。

ポール・ヘニングセンといえば、ダイニング・テーブルの上に浮かぶUFOのようなフォルムがうつくしい照明器具「PHランプ」の生みの親としてあまりに有名なデンマークのデザイナーである。したがって、その肖像写真の中に彼の代表作ともいえる「PHランプ」が写っているのは当然だろう。だが、しかし、その構図は完全にどうかしている。それは、禿げ上がった彼のあたまの上にのった「笠」のようだし、神妙な面持ちで手を合わせるその姿はまるで昔話の「かさじぞう」である。そして口の端には、なぜか短くなったタバコをくわえたままだ。

とはいえ、この写真のなかのポール・ヘニングセンには「味」がある。じっさいのところはわからないが、目を離すとラジオやら時計やら、そんな手近のメカを片っ端から分解してしまう少年の面影が透けてみえる。きっとその茶目っ気のあるポーズのせいにちがいない。そして、そんな「工作」に没頭した少年時代が、光をコントロールするために何枚もの羽を組み合わせたあの「PHランプ」のかたちを生み出したのではないか、思わずそんな想像さえしてしまうほどだ。

ところで、ヘニングセンにかぎらず、デンマークの偉大なデザイナーや建築家にはこういう「味」をもったおじさんたちが少なくない。もしもデンマークのデザイナーのポートレイトばかりをあつめた写真集があったら、ぼくはきっと大喜びで買ってしまうことだろう。眺めているだけで楽しいし、あるいは「味のあるおじさん」になるための参考書としても役立つかもしれない。

一見したところ柔和そうだが、そのじつ揺るぎない美意識を感じさせるのは「Yチェア」の作者ハンス・J・ウェグナー。スマートで、ちょっとスノッブなたたずまいのポール・ケアホルムに、知的な印象のフィン・ユール。白衣を着せて、難解な数式をたくさん書いた黒板の前にでも立たせたらさぞかし似合うことだろう。

アルネ・ヤコブセンといえば「セブン・チェア」や「スワン・チェア」で知られるデンマークを代表するデザイナー/建築家だが、トレードマークの蝶ネクタイとパイプを手にしたその一分の隙もないスタイリングは、まさに彼の作品から放たれる世界観と合致する。そしてたぶん、自信家にちがいない。

それにしても、この「味」はいったいどこからやってくるのか。彼らデンマークの「味のあるおじさん」たちについてひとつ言えることがあるとすれば、それは、彼らの風貌とその作品とは見事に調和しているというということだろう。それを、ここで「世界観」と言い換えてもいい。そう考えてあらめて写真を見直してみると、彼らが身につけている洋服や手にしている小物、部屋に置かれた家具など、そうしたものすべてが同じひとつの世界観をもって調和していることがわかる。つまり、ここで言う「味」はある人物の風貌のみならず、その人物をとりまく空間や時間をもふくめて醸し出されているものであるにちがいない。

もうちょっとわかりやすい例で話そう。色つきのガラスのコップ、プラスティックのシャンデリア、ところどころ破けた合皮のソファー、ヤニのこびりついた天井………… これら ひとつひとつはなんでもない、むしろどちらかというとマイナス要素さえ感じさせるアイテムといえるが、それらを「豪奢」の昭和的解釈という世界観の下ひとつの空間に並べてみるとアラ不思議、そこには「純喫茶」と呼ばれるレトロで愛すべき「味」のある磁場が立ち現れる。おなじように、アルネ・ヤコブセンはふつうのネクタイではなく蝶ネクタイ姿でなければならないし、肖像写真の中のポール・ヘニングセンは物憂げに頬杖をついてではなく、おどけたポーズで、もちろん口の端にはタバコをくわえていなければならない。

ことほどさように、「味」のあるおじさんをめざすぼくにとってなにより重要なのは「世界観」であることがわかった。で、次の問題なのだが、どこに行けば買えますか? 世界観。