2016年に出会った音源から

2016.12.9|music

2016年は、ぼくにとっていままでとはまったく違う音楽との出会い方をした一年となった。それは、Amazonの音楽聴き放題サービス「プライムミュージック」を使うようになったことが大きい。

元々、こと音楽にかんするかぎりぼくは〝雑食系〟ではあったのだけれど、興味をもった音源から枝葉を伸ばしてゆくような仕方で少しずつ世界を拡げてゆく聴き方をもっぱらしてきた。それが、プライムミュージックによってより直観的というか、とにかく目についたもの、なにかしら引っかかったものはとりあえず片っ端から聴いてみるという、いってみれば〝ロシアンルーレット〟的聴き方に変わったのである。その結果、いままでだったらおよそ耳にする機会のなかったような音源や、また、かならずしも興味がないわけではないけれどなんとなく後回しにしてきた音源を、さながら腹をすかした子どもがゴハンをかきこむように聴きまくることになった。

そこで、ことし2016年、そんなふうにして出会った音源の中からとりわけ個人的に面白く、また心に残ったものを3つ選んでみた。3つに共通するのは、溢れだす表現のもとではもはや形式は意味をなさない、ということか。

Frank Ocean『Blonde』

音楽というよりも、この肌合いはむしろ「文学」に近い。この『Blonde』というアルバムは、フランク・オーシャンという一作家の手になる〝私小説〟と言ってよいのではないだろうか。サウンドひとつとっても、すでにいわゆる「R&B」の範疇を大きく逸脱している。そして、そんな「形式」なんてもはやフランク・オーシャンにとってはどうでもいいことなのだろう。まるで彼のプライヴェートを覗き見しているかのような生々しさに、初めて耳にしたとき思わずたじろいだ。

リリカルスクール『RUN and RUN』

近頃アーティスト指向のアイドル周りでよく耳にする「彼女たちはアイドルじゃないんだ、アーティストなんだ」みたいなエクスキューズがどうも苦手だ。そんななか、ヒップホップを取り入れたアイドルである彼女たちは、ここで女の子の心情をラップで表現する。それ以上でも以下でもない。そして、むしろそこがいい。なにか特別なことをやっているような感じ、変に尖ったところがまったくないのだ。とはいえ、それで成立するのはもちろんフツーに楽曲がいいからではあるのだけれど。中井貴一のCMから30年の時を経て、カワイイとカッコイイが無理なく融合した『RUN and RUN』収録の「S.T.A.G.E2016」は必聴。

魚返明未トリオ『STEEP SLOPE』

東京藝術大学作曲科に在学中の学生にして、ジャズピアニストとしても注目をあつめる魚返明未(おがえり・あみ)のデビューミニアルバム。これはAmazon経由ではなく、常連のT・Y嬢から教えていただいた。収録された全5曲がすべてオリジナル。ピアノトリオというもっともオーソドックスでジャズらしい編成でありながら、精緻なアンサンブルや実験的な響きがそこかしこに仕込まれた楽曲にはラヴェルの室内楽曲のような知的興奮がある。ひょっとしたらこのひと、かならずしも「ジャズ」という形式には固執していないのではないか。コンポーザーとしての今後に期待がふくらむ。

シャーリイ・ジャクスンが描くうすら寒い世界

2016.12.12|book

シャーリイ・ジャクスンのビターな短編集『くじ』(ハヤカワ・ミステリ文庫)を読む。断っておくとこれ、いわゆるミステリじゃないです。ブラックユーモア+サイコ・スリラー+奇妙な味がブレンドされた物語が22編。

表題作となっている『くじ』は、雑誌「ニューヨーカー」に掲載されるやいなや大反響を巻き起こしたとされる作品。

舞台は、どこかアメリカの田舎町。住民は子どもも含め300人ほどで、どうやら彼らの多くはトウモロコシを栽培する農家である。この町の広場では、開拓以来、年1回住人全員参加の「くじ引き大会」が行われてきた。かつては他の町でも行われていたが、最近ではこの「行事」が守られている町もめっきり少なくなった。その日もわいわいと雑談に花を咲かせながら、またいそいそと、町人たちはくじを引くために広場に集まってくる。田舎町のほのぼのとした祭りの情景は、しかし、ハッチンスン夫人が「あたり」を引いたことで一気にカオスへと転じるのだった……。

くじに「あたる」ことがかならずしもラッキーでない(たとえばPTAの面倒くさい役員とか……)という局面は重々承知なはずなのだが、全体にのどかな田舎町の祝祭ムードが溢れているだけに読者が受ける衝撃も大きい。上げておいて落とすがシャーリイ・ジャクスンの「極意」とみた。いったいどんな顔をしてこれを書いていたのだろう、このひとは。

連作ではないのだが、登場人物がみな似通った名前なのも興味深い。もちろん、似通ってはいるが同じ人物ではない。まったくの別人。つまり、落語に登場する「熊さん、八っつぁん」同様、実質的には「匿名」なのであって、彼らの物語はまた、読んでいる私たちの物語でもあるということだ。それゆえ、そこに存在する悪意もまた、だれの心の中にも、もしかしたらあなた自身の心の中にも潜んでいるかもしれない悪意なのであり、つまるところ、シャーリイ.ジャクスンの描く世界のうすら寒さとはまさにその点につきるのではないかと思う。

ランミンヨウル、ひるねこブックス、下町風俗資料館とルナパークの幻影をめぐって

2016.12.18|column

昼過ぎ、谷中のギャラリーTENに到着。毎年、オープン以来お世話になっているフィンランド好きのお客様方が、ここで『Lämmin Joulu〜あたたかいクリスマス』というグループ展を開催されている。

フィンランドをモチーフとしたハンドメイドのバッグやアクセサリー類が所狭しと並ぶなか、ちょうど伺ったときにはストローをつないで作るヒンメリ(=麦わらで作るクリスマス用のオーナメント)のワークショップも開催中。素朴な麦わら細工に対し、モダンな雰囲気のストローのヒンメリは一年を通してモビールとしても楽しめそう。会場ではお茶とピパルカック(ジンジャークッキー)も振る舞われ、文字通り〝あたたかい〟クリスマス気分を堪能。

会場で手に入れたフィンランド家庭料理研究家・西尾ひろ子さんが焼いたフィンランドの菓子パン「Voisilmä Pulla」。直訳すると「バター目玉パン」。

ギャラリーTENを後にし、先日本郷中央教会で開催された柳下美恵さんのイベントでご一緒した「ひるねこBOOKS」さんを訪ねる。ギャラリーTENとは目と鼻の先と聞いてはいたが、じっさいには「目と鼻」どころか「目と眉」の先ほどの近さ。びっくり。

絵本を中心にセレクトされたこだわりの古本、それに新刊本が並ぶ書棚から、絵本でも北欧でもなく、野田宇太郎『東京文学散歩 下町(上)』(雪華社)、窪島誠一郎『漂泊 日系画家野田英夫の生涯』(新潮社)の2冊を抜いてレジへ。つい先だって散歩したばかりの日本橋、築地、銀座界隈をとりあげた野田宇太郎の随筆に、松本竣介と池袋モンパルナス界隈への関心につながる野田英夫の評伝…… しかし気づけば2冊ともなんと「野田」がらみではないか! 「野田」マニアか!

さらに谷中からトコトコと動物園の脇を通って不忍池に出たのは、下町風俗資料館でいま開催中の特別展『娯楽の殿堂 浅草〜華やかなる130年〜』を観るため。

浅草寺の門前町として栄えた浅草は、江戸時代、歌舞伎役者が暮らし芝居小屋が建ち並ぶ芝居の街であった。それが、上野、飛鳥山、芝などとともに「公園」として制定された明治以降、いわゆる「六区」界隈を中心に遊園地、オペラ、レビュー、映画といった最新のエンタテインメントが隆盛を極めるまさに〝娯楽の聖地〟となる。関東大震災、東京大空襲と相次ぐ災厄に見舞われながらもそのつど逞しくも復興してきたこの庶民の街の歴史を、当時の写真やパンフレット、ポスターなどを通して辿ってみようというのがこの企画。スペースの制約もあってか内容は広く浅くといった印象ではあったけれど、浅草がつねに最新のエンタテインメントを庶民に提供する場であり続けたという点についてはよく伝わった。

ただ、個人的に残念だったのは、「ルナパーク」にかんする資料が見当たらなかったことだ。

「ルナパーク」とは、明治の終わりから大正初めのごく短い期間に浅草に存在した遊園地の名称である。記録によれば、浅草公園の六区(現在の東京都台東区浅草1丁目43番というから、いま浅草演芸ホールなどのある一角)に「ルナパーク」が開業したのが明治43(1910)年9月10日のこと。しかしそれからわずか8ヶ月、明治44(1911)年4月29日、「ルナパーク」は火災により焼失してしまう。その後は「東京ルナパーク」と改称、はっきりとしたことは不明ながら大正3年ごろまで細々と存続したといわれている。

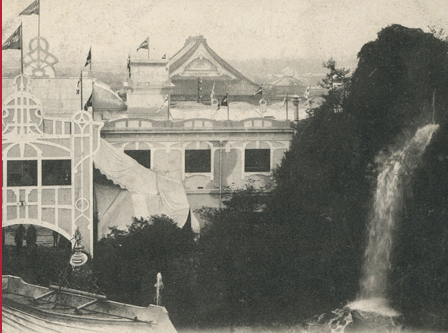

在りし日をしのばせる「ルナパーク」 をとらえた貴重な絵葉書

画像参照元:ルナパーク(浅草) - Wikipedia

わずか8ヶ月とはいえ、いかに「ルナパーク」が当時の人びとを魅了する存在であったかは、文人たちがこぞってそこを訪れ、自身の作品のなかに登場させていることからもわかる。

たとえば、北原白秋は「ふうらりふらりと出て来るはルナアパークの道化もの」(「道化もの」明治44年3月)と詩によみ、また萩原朔太郎は「遊園地(るなぱあく)にて」(『氷島』所収)という作品を残した。

「遊園地(るなぱあく)の午後なりき 楽隊は空に轟き 回転木馬の目まぐるしく 艶めく紅のごむ風船 群衆の上を飛び行けり」……

昼下がりの遊園地の喧騒と物哀しさとが、一枚のカラー写真を見るよりもずっと鮮明に浮かび上がる。また、夏目漱石を「ルナパーク」に誘ったときの思い出を愉快そうに語っているのは寺田寅彦である。「いつかおおぜいで先生を引っぱって浅草へ行ってルナパークのメリーゴーラウンドに乗せたこともあったが、いかにも迷惑そうであったが若い者の言うなりになって木馬にのっかってぐるぐる回っていた」(「夏目漱石先生の追憶」)。木馬にまたがった漱石が不機嫌そうにぐるぐる回っている…… 資料こそ少ないが、文人たちの書き残したルナパークの情景は実際どんな記録写真よりも雄弁と言っていい。

ところで、どうもぼくらは「遊園地」というと子どもの遊び場というイメージを抱きがちだが、上にあるように「ルナパーク」はむしろ物珍しさにつられた大人たちが大挙して押し寄せ、ひととき童心に帰る、そんな場所として活況を呈したようである。

じっさい、伊藤俊治によれば、南極旅行館、天文館、海底旅行館、自動機械館、木馬館、電気発音館、天女館、植物温室、相撲活動館といったたくさんのアトラクションのなかでもとりわけ高い人気を誇ったのが「汽車活動館」だったという。それは「汽車の座席に座って前方のスクリーンに映される2本のレールを見るという単純な仕掛けだったが、そこに座るだけで離郷者が遠い故郷の母のもとへ帰ってゆくことができるイメージ装置として人気を集めた」。そして、「休日になると『ちょいとだけ泣いてくる』とやってきた地方出身の青年たちで、一杯になり、他の館の喚声とは裏腹にここだけは涙とため息に包まれていた」のだそうだ。

ちなみに、「ルナパーク」のアトラクションに映像をつかったものが多いわけは、「ルナパーク」の母体である吉澤商店が、浮世絵などの輸出のかたわら幻燈、後に活動写真を輸入する貿易商であったことが大きい。火災に見舞われて早々に復興を諦めてしまったのも、あるいは遊園地よりもキネマに未来が感じられたからかもしれない。事実、大正元(1912)年になると吉澤商店は他の映画会社と合併、「日本活動写真株式会社」(=「日活』の前身)を立ち上げている。まさに「遊園地という立体空間が映画という平面世界にぬりこめられていったのである」。

ルナパークの"ランドマーク"

高さ15メートルの築山と滝

画像引用元:浅草六区再生プロジェクト

そろそろ雨も落ちてきそうだったので、上野駅で「ペリカン」の食パンだけ買って早々に家路に着いた。

参考/伊藤俊治「廃墟のルナパーク」(「LOO」1984年12月号)

りんごのグロギ

2016.12.24|facebook

本日24日より、フィンランドのクラウス・ハロ監督(『ヤコブへの手紙』)の新作『こころに剣士を』が公開されます。エストニアを舞台に、元フェンシング選手の教師と子どもたちの心の交流を描いた勇気をもらえる物語。

この映画『こころに剣士を』のタイアップメニューとして期間限定で「りんごのグロギ」をご用意しました。グロギというと、クリスマスのホットワインが思い出されますが、こちらはノンアルコールのスパイス入りドリンクです。フェンシングというと、まずまっさきに純白のユニフォームが思い出されますが、さらに子どもたちの澄んだ気持ちや雪に覆われたエストニアの大地といったイメージから、りんごジュースを使って「白いグロギ」に仕立てました。

提供は、12/24(土)より1月下旬(予定)まで。どうぞ、映画ともどもお楽しみください。。

moi納め・moi始めのご案内

2016.12.27|info

今年も残すところあとわずか、恒例の「moi納め」「moi始め」のご案内です。年内は大晦日まで営業!

年始は5日より通常営業いたします。ひさしぶりに行ってみようか、いつも行ってるけど景気付けに行ってやるかという皆様、お待ちしております。もちろんこの機会に初めて……という方も大歓迎です。

なお、営業時間、メニュー等に変更がありますのでご来店の際には前もってのご確認お願いいたします。

店主