カレワラの夕べ

2016.3.2|event

3月6日[日]午後6時30分より、『カレワラの夕べ』というこじんまりとしたイベントがおこなわれます。まだ若干名の参加が可能とのことですので、こちらでもご案内させていただきます。

フィンランド各地で語り継がれてきた物語を医師であったエリアス・リョンロットが採集、編纂した民族叙事詩『カレワラ』。

今回は、この『カレワラ』の序章を橋本ライヤさんが朗読、解説してくださいます。フィンランド語の豊かな響きで『カレワラ』の原風景を味わっていただくことのできる貴重な機会です。日本語による訳もつきますので、フィンランド語がわからないという方もご安心ください。

さらにフィンランドで研鑽を積んだメゾゾプラノの駒ヶ嶺ゆかりさん、ピアノの水月恵美子さんのおふたりによるシベリウスの歌曲の演奏もあります。なお、会場の都合上、ピアノ伴奏は録音したものとなります。

ご興味のある方は、ぜひお早めのお申し込みください。

──

◎ カレワラの夕べ

公演日 3月6日[日]18時30分〜20時(開場18時)

会 場 moi カフェモイ(吉祥寺)

参加費 2,000円(シナモンロール、ドリンクつき)

イベント《カレワラの夕べ》レポート

2016.3.7|event

フィンランドの国民的叙事詩「カレワラ」にちなんだイベント、《カレワラの夕べ》を開催しました。まずは、ご来場いただきました皆様どうもありがとうございました。

コクミンテキジョジシというとなんだかむずかしく聞こえますが、フィンランドの人びとのあいだで長く語り継がれてきた荒唐無稽の物語です。そのすごさに気づいた医者のエリアス・リョンロットが、各地を訪ね歩いては採集した数々のおはなしをまとめて一冊の本として出版したのが1835年2月28日のこと。この『カレワラ』を手に取った当時のフィンランドの人びとは、自分たちの郷土に独自の、しかもこんなにも豊かな物語があったのか! と驚き、それがやがて独立への機運へとつながっていったともいいます。そんなこともあって、フィンランドでは『カレワラ』が出版された2月28日は、いまでは国民の祝日「カレワラの日」と制定されているのだそう。

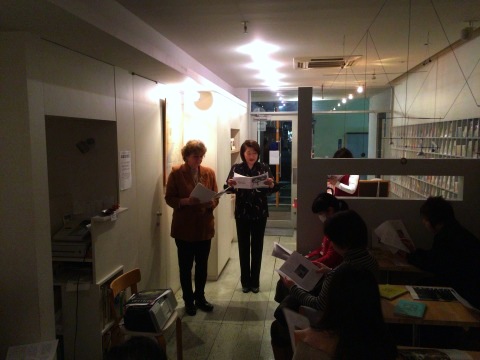

今回のイベント《カレワラの夕べ》は、子どものころから「カレワラ」に親しんできたというライヤ橋本さんの「日本でもなにかカレワラにちなんだイベントを!」という思いを受けて、フィンランドで音楽を学んだ駒ケ嶺ゆかりさん、そして水月恵美子さんのおふたりがアレンジしてくださいました。モイとしては会場提供というかたちでの協力でしたので、イベント内容についてはフタを開けてみないことにはわからないという感じでしたが、そのぶんワクワクしながらお客様目線で楽しむことができました。そこで、以下にすこし当夜のレポートを。

まず最初は、ライヤ橋本さんによる朗読で「カレワラ」の序章を聴きます。「カレワラの魅力は、なんといってもまずその韻律にある」と言うライヤさん、ときに歌うように、流れるようにカレワラを読んでいきます。そのリズムは、森の小鳥のさえずりだったりそよぐ風、川のせせらぎを思い起こさせてくれます。そして、段落ごとに駒ケ嶺さんが日本語訳を朗読。

つづいて、カレワラの成り立ちや壮大な物語をかいつまんでライヤさんが説明してくださいました。なんでも、たいがいのフィンランドの家庭にはこの『カレワラ』があるのだとか。自身も、息子さんが子どものころプレゼントしてあげたそうです。こうやってフィンランド人の「DNA」は受け継がれてゆくのでしょうか。

ライヤさんによると、日本で「カレワラ」が紹介されたのは、昭和12(1937年)森本覚丹の訳により日本書荘から出版されたのが最初とのこと。『カレワラ』のフィンランドでも出版からちょうど百年くらい後ですね。ほかにも、来日以前の小泉八雲は「カレワラ」を研究していたとか、『指輪物語』のトールキンは『カレワラ』を原語で読むためにフィンランド語を勉強していたといったエピソードも紹介されました。あるいは小泉八雲は、古代から日本の人びとのあいだで語り継がれてきた昔話の数々に「カレワラ」に通じる豊かさを「発見」したのかもしれません。

会場には、ライヤさん秘蔵の「カレワラ」コレクションの数々も展示され、みなさん自由に手にとってご覧になられていました。

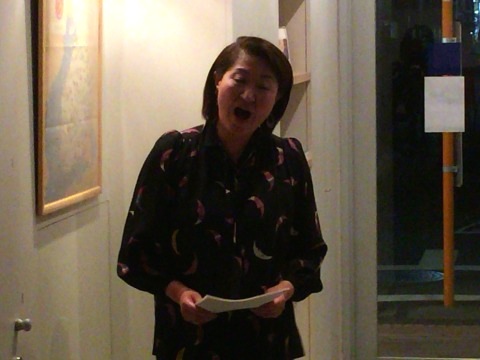

ライヤさんによる楽しいお話の後は、メゾゾプラノの駒ヶ嶺ゆかりさんによる演奏でシベリウスの歌曲を4曲。駒ヶ嶺さんは札幌を拠点に活躍する声楽家で、フィンランドではピアニストの舘野泉さん、夫人で声楽家のマリア・ホロパイネンさんのもとでシベリウスをはじめとした北欧の歌曲とその世界について学ばれました。

演奏されたのは、フィンランド語の詩による「川面の木屑」op.17-7、「泳げ、泳げ、青い鴨」、そしてスウェーデン語による「3月の雪」op.36-5、そして「3月の雪の上のダイヤモンド」op.36-6でした。「川面の木屑」は、水際に流れ着いた木屑をみて、どこか遠くで花嫁を迎えにゆく舟が作られたにちがいないと思いをはせるロマンティックな内容。自然とともに生きるフィンランドの人びとの心情が、メゾソプラノのふくよかな響きで細やかに歌われます。

演奏は、楽器のない当店の環境に合わせて特別に水月さんが制作してくださった音源が用いられました。「カラオケ」では息を合わせるのが大変ではと思いましたが、そこはさすがお互いの呼吸を知り尽くしたおふたりのこと見事なコンビネーションでした。

挨拶をするピアニストの水月さん。水月さんはシベリウス音楽院のご出身。舘野泉さんと共演したCDも発売されています。

お話と演奏の後は歓談タイム。モイのお飲み物とフィンランド風のシナモンロールで余韻を楽しんでいただきました。

「カレワラ」が大好きと語るライヤ橋本さん、少女のように目をキラキラ輝かせながらお話する姿がなんとも印象的でした。遠い北の国のコクミンテキジョジシが、ずいぶんと身近に感じられた一夜。

スタッフ募集

2016.3.11|info

週末(土曜、日曜、および祝日)にお店を手伝ってくれるスタッフを募集します。ちいさなお店ですので、関わっていただく仕事はカフェにまつわる業務のほぼ全般とお考え下さい。具体的には、

開店作業(清掃、仕込みのお手伝い等)

ホールでの接客

簡単な調理をふくむキッチン作業

雑貨等の販売

イベントのお手伝い

閉店作業(清掃など)

などなどです。臨機応変に動ける方、歓迎です。

勤務は月2〜3回程度、11時30分から19時30分までで早番/遅番のシフト勤務の場合と、通し勤務の場合とがあります。

二人体制での勤務になりますので、急な欠勤、遅刻、早退などは大変困ります。原則認められないものとお考え下さい。その意味では、月2〜3回のアルバイトとはいえお店の一員としての自覚と責任とが大切になります。

学生、社会人、主婦など資格は問いませんが、まずは上記の条件をよく読んでいただき了解の上、ご応募いただければと思います。もちろん、北欧が好き、フィンランドに行ったことがある、カフェの仕事に関心があるといった方々、大歓迎です。

受付終了に際してはあらかじめこちらにてお知らせさせていただきますが、タイムラグにより行き違いが生じた場合はご容赦下さい。

では、応募要項です。まずは、メールにてご連絡をお願い致します。こちらから面接の日時の希望など含め返信させていただきます。定休日(火曜日)以外はできるだけ24時間以内に返信させていただきますが、もし返信がない場合お手数ですがお電話にて確認をお願い致します。

件名:スタッフ募集

氏名、ご連絡先電話番号も記載してください

その他、特記事項があれば書いておいてください

※ 3/18追記 おかげさまをもちまして募集はいったん締め切らせていただきました。多数のご応募ありがとうございました。

通なひと/価値を見いだすひと/選ぶひと/夢をみるひと/世界を股にかけるひと

2016.3.13|cafe

◎ 通なひと

掲載されていないにもかかわらず、店内でちらほら雑誌「Hanako」の吉祥寺特集を手にしたお客様をみかけるようになり、そのたび、たぶん自分だったらまず掲載されているお店に行くよなァとちょっと不思議な気分になる。(掲載店はどこもみな混雑で入れずとりあえず空いている店に入った)という可能性はひとまず頭の中で強く打ち消し、(みなさん「Hanako」に載っていないようなお店を探すことを好む〝通人〟なのだ)と思い込むようにしている。

◎ 価値を見いだすひと

そこそこおいしいコーヒーが、コンビニに行けばたったの百円で買えるそんな時代に、わざわざ数倍ものお金を支払ってモイでコーヒーを飲んでくださるお客様がいらっしゃることを日々ありがたく感じている。ある意味、〝同志〟とも思っている。なぜなら、そのひとたちはモイで飲む一杯のコーヒーに〝価値を見いだすひと〟だからである。モイのコーヒーは、お客様の顔をみてつくられ、ひとの手から手へと渡されるコーヒーである。コンビニのコーヒーには真似できないその部分に、きっとお客様は価値を見いだしてくれているのだろうと思う。けれでも、価値に拠るものは弱い。じっさい、砂漠をゆくキャラバン隊にとって、それはまずまっさきに「持ってゆくものリスト」から削られてしまうだろうものだ。でも本当にそうなの? キャラバン隊の人びとが砂漠のさなかにあっていちばんに恋い焦がれるものは、じつはこういう価値に拠るものなのではないか。その意味で、価値に拠るものは強いのだ、本当は。そしてたぶん、それが判るひとはきっとモイに来てくれる。

◎ 選ぶひと

誕生日のお祝いにと、お客様から花をいただいた。ひとくちに花といってもさまざまな種類があり、またいろいろな色がある。そのなかでこの花を、そしてその色を選んでくださったわけである。プレゼントのありがたさとは、その「もの」以上に、じつはそれを選ぶ気持ちにこそあるのではないか。

◎ 夢をみるひと

カフェをやっていてもっとも理想的なのは、いつもそこそこに忙しいという状態ではないかと思っている。でも、そこそこ忙しいということは一年を通じても数日あるかないかで、じっさいには、カフェの日々とは「めちゃくちゃ忙しい」と「めちゃくちゃ暇」のだんだら模様のことである。だからもう最近では、そこそこに忙しいカフェなどというのはしょせんガンダーラ、どこかにあるユートピアなのだとかんがえるようになった。

◎ 世界を股にかけるひと

世界を股にかけるとはよく耳にする言い回しだが、最近その「世界を股にかける」の実例を身近なところで目撃し感動している。まァ、うちのスタッフのことなのだけれど。彼女は、ゼミの研修で台湾から帰国したあくる日モイで一日はたらき、その翌朝には、こんどは卒業旅行のためインドへと旅立っていった。店主が中央線を反復横跳びしているあいだに、世界を股にかけるひとは一足飛びでガンダーラへとたどりついてしまうのだ。

ひとがそこで上機嫌でいられる場所を…

2016.3.22|art & design

外苑前のワタリウム美術館で「リナ・ボ・バルディ展」をみてきた。とにかく、ゾクゾクするくらい感激した。

リナ・ボ・バルディは、1914年イタリアのローマに生まれた〝ブラジルの〟建築家。大学で建築を学んだが、卒業後はジオ・ポンティのもとでデザイン関係の仕事をこなしインテリア雑誌「domus」の副編集長も務めた。結婚後、夫とともにブラジルに移住した彼女は新天地で建築を手がけるようになり、36歳のとき帰化している。帰化したとき、「人は生まれる土地を選ぶことができません。すべては偶然です。私はブラジルでは生まれなかったけれど、生きる場所としてここを選びました」と言っている。この言葉は、じつは彼女がブラジルに残した建築作品を語る上での核心そのものなのではないか、とぼくは思う。

今回の展示のよさは、スペースの制約を考慮してか、紹介する作品を絞りに絞っている点にある(監修はSANAAの妹島和世)。大きく取り上げているのは、リナ・ボ・バルディの処女作である自邸「ガラスの家」、いまやサンパウロのランドマークともいえる「サンパウロ美術館」、そして使われなくなった工場を地域住民のためのレジャーセンターへと生まれ変わらせた「SESCポンペイア文化センター」の3つ。付随して特徴的な作品(まぼろしに終わったものも含めて)が紹介される。

◎ パウリスタ大通りに面して建つ「サンパウロ美術館」。1階は「ベルヴェデーレ」と呼ばれる吹き抜けになっていて、市民が自由に出入りできるお祭りや、ときにはサーカス小屋が立ったりもする。彼女が考案したガラス板で作品を挟み込む独立型の展示パネルもユニーク。作品を壁から解放したというのは革命的だが、絵の向こうに動いている人間がチラチラ見え隠れしたりすると落ち着かないのでは? という気もしないではないが。ちなみに、彼女は自身のアトリエを構えず、あるプロジェクトを手がけているときはその建設現場のプレハブにこもって仕事をしたそうである。

◎ 処女作で、彼女が生涯をそこで暮らした「ガラスの家」。丘の斜面に建つガラスの箱のようなたたずまい。じつは、ぼくがリナ・ボ・バルディという名前を知ったのは1999年のこと。彼女の特集を組んだ建築雑誌「a+u(エー・アンド・ユー)」を本屋でみかけ、表紙に使われたこの「ガラスの家」にすっかり魅入られてしまったのだ。建物の全体がまるみえの竣工時(1951年)の写真と比べ、1998年に撮影された同じ建物は生い茂った熱帯植物に隠れてまるで別の建物のようである。リナは、すでに未来の姿まで計算に入れ植栽を計画していた。その一見素っ気なくみえるガラスの箱は、周囲がジャングルのように生い茂ったとき、饒舌の中の沈黙として意味をもち美しく立ち上がるのだ。それは、まるで錬金術のようである。鳥肌が立った。じっさい、晩年の彼女の容姿はちょっと魔法使いにみえなくもない。今回の展示では、3階がまるごと「ガラスの家」の内装や彼女がデザインした椅子などの紹介にあてられているのだが、そのなかに彼女がコレクションしたバイーア地方の素朴な民芸品の数々があり、これがまたひとつひとつなんともいえずチャーミングなのだ!こうした土着の文化からも、彼女はさまざまなインスピレーションを受けていたようである。

◎ 「SESCポンペイア文化センター」は、ポンペイア地区の使われなくなった工場跡を巨大なレジャーセンターとして生まれ変わらせようという巨大プロジェクト。鉄筋コンクリートのスポーツ棟の壁面に穿たれた「雲」のような穴の数々は、ガラスを嵌めずに換気ができる格子窓になっていて日本を旅した際にひらめいたアイデアだそうだ。施設のロゴだけでなく、アイスクリームの屋台やここで活動するサッカーチームのユニフォームまでデザインした彼女は、まさにこのプロジェクトに持てる力のすべてを注ぎ込んだといえそう。

ある土曜日に(下見のために)私がふたたびここを訪れたとき、その雰囲気はまったく違っていた。(中略)子供たちはあちこちを駆け回り、若者たちは、破れた屋根から落ちてくる雨に打たれながら、サッカーに興じていた。ボールが水溜まりを打つと、彼らは笑い転げた。(中略)この幸せをそのままに、すべてはここにあり続けねばならない。私はそう心に思った。 リナ・ボ・バルディは、ひとがつねにそこで〝上機嫌〟でいられる場所をかんがえ、つくろうとした。それは、異邦人である彼女が新天地でみつけたみずからの「役割」だったのだろう。

けれども今回の展示で個人的にもっとも印象に残ったひとつとしては、あえてサンパウロ郊外に建つ質素な「サンタ・マリア・ドス・アンジョス教会」(1978年)を挙げておく。外壁をこの土地固有の赤土を混ぜ込んだセメントで仕上げ、屋根に藁を掛けられたそれは、屋根の十字架がなければとても教会にはみえない。せいぜい村の集会所といったたたずまいだ。彼女は、こうした簡素でその土地ならではの資材を活用した建築を「貧しき建築」と呼んだ。

「貧しい」という日本語にあまりいいイメージはないけれど、これはガロートの名曲「貧しき人々(Gente Humilde)」の「Humilde」なのだと思う。つまり「つつましい建築」といったところか。たとえば、北欧でよくみかえる赤い壁の家、あれも北欧の鉄分を多く含んだ土を焼き、ライ麦粉を混ぜて煮込むことでつくられた顔料で塗られた北欧ならではのいわば「貧しき建築」ということになる(伊藤大介『アールトとフィンランド〜北の風土と近代建築』参照)。カトリック教会をその土地の人びとの信仰のよりどころにするためには、ローマの大伽藍のようなものよりもむしろ、その風土にしたがった〝つつましい〟ものであるほうが相応しいと彼女は考えたのではないだろうか。

「生きる場所」としてブラジルを選んだリナ・ボ・バルディは、ブラジルの人びとが〝上機嫌〟でいられる場所をつくることでまた自分の「居場所」をもつくっていたのだと思う。

サンタ・マリア・ドス・アンジョス教会の模型

ぐうの音も出ない/気のきいたことを言う/浮世離れ

2016.3.25|column

ワタリウムでリナ・ボ・バルディのすごくいい展示を楽しみ、さてこれからどうしようと考えたら、ひさしぶりに浅草へ出るというアイデアが閃いた。アンジェラスでコーヒーを飲み、弁天でソバを食うのだ。

昼はもうとっくに過ぎているが、ひとまず混雑を避けてアンジェラスで一服。と、すぐ近くで某二ツ目の噺家がシリアスな内容の話をしていることに気づく。聞かなかったことにしようと心の中では思いつつ、耳はしっかり聞いてしまう。もう読書どころではない。後になって調べたところ、すでにひっそり公表されているようで安堵する。益々の御活躍を。

◎ ぐうの音も出ない

たまに浅草まで来たのだから、ここはやはり観音様にもお詣りするべきだろう。仲見世通りが賑わっているのはいつものことだが、なにか様子がおかしい。ふと見ると、目の前をちゃちな日本刀を背負ったインド人が歩いている。苦笑いしながら横を見る。セーラー服にランドセルを背負った女だ。メロンソーダみたいな色の髪の毛をした白人のお姉さんである。後ろからは中国語らしき言葉が聞こえてくるが、つぎは何が出てくるかわからないのでもう振り向かない。

お詣りを済ませ、ふだんはまずやらないおみくじなどなんとなくやってみたところ、見事に「凶」を引き当てる。願望、病気、失物、待ち人、新築・引っ越し、結婚・旅行・付き合い、すべてにおいてこれでもかというくらい最悪なのだが、説明を読むとその原因は「未熟」にあると書かれている。ぐうの音も出ないとはまさにこのことである。いま、うまく回っていないと思われる事柄がたくさんあって、もちろんそのなかには自分の力ではなんともしがたいことも含まれてはいるのだが、たいがいは自分の「未熟さ」に由来していると思われることばかりだからである。その通りです。参りました。というわけで、自戒の意味で持ち帰ることにし財布にしまう。

その後、観音裏の弁天でおかめそば。美味だったので、吉。

◎ 気のきいたことを言う

いま、日本には「気のきいたことを言いたい」人たちが溢れている。隙あらば気のきいたことを言おうと、この人らは虎視眈々とその機会を窺っている。「気のきいたことを言いたい」病の温床は、もちろんSNSである。

いっぽう、やはりすくなからず存在しているのが、「気のきいたことを聞きたい」人たちである。彼らは、テレビのワイドショーに登場するコメンテーターたちをさながら幕の内弁当のおかずでも吟味するかのようにチェックしつつ、「おい! 少しは気のきいたことでも言ってみろ!」と心の中で威丈高にヤジを飛ばす。いちど彼ら視聴者から「つまらない」という烙印を押されたら最期、コメンテーターは退場させられ二度と出番はやってこない。ワイドショーのコメンテーターとは、つまるところ「視聴者」という見えないお客様を喜ばす「接客業」にほかならない。

ところでクリスタルK、ではなくてショーンKである。我が家にはテレビがないのでどこかでなんとなく目にした記憶があるに過ぎないのだが、このひと、おそらく「気のきいたことを言いたい」人にちがいない。そして今回の経歴詐称騒動にかんしていえば、ネット界隈であまり批判的な声が聞かれないのも当然だろう。「ショーンK」というキャラじたい、「ショーンK」こと川上伸一郎クンと「気のきいたことを聞きたい」人びととによるある意味「共作」なのだから。むしろ、コメンテーターが一夜にしてコメンテーターの標的に一変するという「メビウスの環」的なおもしろさすらある。これにより、「ショーンK」というブランドのCS(顧客満足度ってふつうに言えんのか、おい)は一層向上したとも言える。おそらく、来月には「自伝」が幻冬舎あたりから出版され話題になるだろうし、再来週には別の人格になりきって週末をエンジョイするプチ「ショーンKな人たち」が「SPA !」あたりで特集されるはずだし、大川隆法による「霊言」はそろそろ新聞に広告が載るころかもしれない。「ショーンK」というビジネスの成長戦略もいよいよここからが本番、ネクストステージにさしかかったということだろう。まぁ、それはともかく、ヒゲ濃いよね、このひと。

◎ 浮世離れ

季節は巡り、また桜が咲いた。この時期になるときまって思い出されるのが松尾芭蕉の句である。

さまざまの事おもひ出す桜かな

年ごとに多少のズレはあるとはいえ、桜は、ある決まった時期になると一気に開花し、そして一気に散る。だらだら続かず、花の盛りはわずか10日間程度とごく短いのだが、そこがいい。ほかの多くの花の開花の時期を「線」とするならば、桜のそれは「点」である。それゆえ、もしこの世に「暦」がなかったとしても、ぼくらはその開花をもって季節の替わり目を実感することができる。それにくらべたら、ひとが「節目」と考えがちな「お正月」や「誕生日」は「暦」あってのもの、それなしには知りようもないのである。日本の風土に生まれ育ったひとが、古来から「桜」の開花をひとつの「節目」と考えてきたのは、だから当然といえば当然なのである。

ここ数年、桜のたよりをきいて思い出すのは平成23年の春、あの東日本大震災があった春にみた桜のことである。いつもより心なしか澄み切った青い空を背景に、それはまるでなにも知らないかのように咲き誇っていた。目に見えない放射性物質に対する恐怖。この先日本は、そして自分の生活はどうなってゆくのだろう? そんな漠然とした不安を抱えながら見上げるこちらの気持ちなど一切おかまいなく、桜の花々はいつものように美しかった。そしてそれが、なんだかずいぶんと浮世離れしてみえたのだった。