君は春なの? 突然あたたかい日が続いて、どんな服装で過ごしたらいいのか迷う今日この頃 ──

*

Moi!フィンランドをもっと好きになる102回目のレポートをお届けします。メニューはこちら。

- フィンランドとの出会いを教えてください

- リョーハのこと:映画『コンパートメントNo.6』

- 母とマイヤ・イソラ

- マリメッコとアディダスとムーミン

- ピエタリ・インキネンのクレルヴォ交響曲

- 書評『フィンランド 虚像の森』

フィンランドとの出会いを教えてください

現在、日本橋高島屋で開催中の『北欧デザイン展』では、椅子研究家の織田憲嗣さんのコレクションを展示中です。岩間さんがフィンランドや北欧に興味を持つきっかけが北欧の椅子だったということ(25年以上前のこと)で、今週は初心に帰るつもりで展示を観に行こうと思っていますと言っていました。

デザイン、建築、自然、オーロラ、スポーツ、F1、ヘヴィーメタル、ムーミン・・・・、フィンランドとの出会いは本当に多種多様。入り口は異なるけれども「フィンランド」で盛り上がれるところがいいですね、と岩間さん。そこでミホコさんにもあらためてフィンランドとの出会いを聞かせてもらいました。

ミ:なにか珍しいことを学びたいと思って、北欧学科のある大学へ行きました。

イ:特別に熱い想いがあったというのではなかったんですね。

ミ:ええ、好奇心ですね。フィンランドを選んだのは先生方や父親からの影響もあったかもしれません。「王国ではなく共和国で、いちばん変わっているからいいのでは」と、笑。

イ:当時の先生というと、荻島(崇)さんですか?

ミ:はい、奥田ライヤ先生や小泉保先生。受講者が一番少なかったのがフィンランド語でした、笑。

リョーハのこと:映画『コンパートメントNo.6』

そして自分からの報告です。この配信でも何度か話題に上っている『コンパートメントNo.6』をやっと観てきました。初回朝9時からの上映にも関わらず、2/3以上の席が埋まっていました。映画全般について詳しくないので良いか悪いかの評価もできないのですが、とても好きな映画でした。

原作と若干異なる部分があるそうですが、ユホクオスマネン監督によると原作者ロサリクソム氏から変更していいと言われていたそうです。原作『HyttiNro6』もいつか読んでみたいです(翻訳お待ちしています!)

ハ:乱暴者で不器用なリョーハの行動や気持ちがわかりすぎて。わかるわかるよと。

ミ:どういうことでしょうか?笑

ハ:自分と重ねて観ていました。

イ:この映画はそれぞれいろんな見方や感想があっておもしろいよね。

母とマイヤ・イソラ

さらにもうひとつ。映画『マイヤ・イソラ旅から生まれるデザイン』のレーナ・キルペライネン監督のオンライントークイベントを視聴しました。主催はフィンランドセンター。トークの内容はレーナ監督の自己紹介と映画について。

1959年ヘルシンキ生まれの監督は、フリーアートスクール、ラハティ応用科学大学で写真を学び、モスクワの映画学校VGIK(世界中から監督や俳優が学びにくる)へ入学しました。当時ロシアではクリスマスを祝うことがなく、母親がこっそりクリスマスハムやご馳走を持ってきてくれたこともあったとか。

ソビエト連邦が崩壊すると映画館はカジノなどへ姿を変えていくような状況。1994年には学費を捻出するためモスクワのNokiaで通訳として働き、ロシア中を旅して回ったといいます。レーナ監督はロシアで撮影することが多く、2006年には『ソクーロフの声』という映画監督アレクサンドル・ソクーロフのドキュメンタリー映画を撮影し、ロカルノ映画祭でプレミア上映されました。また同時に教師として映画を教えるようになりました。

2017年に母親を亡くすと教師を辞め、今回の映画『マイヤ・イソラ』の制作を開始しました。マイヤ・イソラの家族を訪ね、手紙や日記といった資料を読んで過ごしたそうです。「マイヤ・イソラが世界をどのようにとらえていたのか、彼女の旅を追いました。彼女の哲学を知ってほしい」と。

自分にとってはとてもパーソナルな映画で、撮影中も母のことを考えていたとレーナ監督。いま思うと映画は「母」としてのマイヤ・イソラといったこともテーマにあるような気がします。

ハ:ハレーナ監督がロシア中を旅して回ったいたと聞いて、コンパートメントNo.6みたいだなあと思いました。

イ:マイヤ・イソラのデザインがどんなところから生まれてきたのかというのがよくわかるドキュメンタリー映画でしたね。

ミ:マリメッコはキルスティ・パーッカネンなど強烈な個性があるけれど、マイヤ・イソラはどうだったのだろうと映画を観るのが楽しみです。早めに観に行こうと思っています。

ハ:キルスティさんやアルミ・ラティアは外に対して激しい感じがありますけれど、マイヤさんは内側で激しく燃えているような印象がありました。

マリメッコとアディダスとムーミン

次はミホコさんからの報告。周囲ではadidas×Marimekkoの話題で盛り上がったそうです。adidasはそれ以外にもムーミンとのコラボレーションも。

ミ:マリメッコだけでなくムーミンともコラボしてます。ムーミンのシューズはかわいいですね。

イ:ムーミンすぎるところがありますけれど。

ミ:大人はコーディネートが難しいかもしれないですね。でもコルクのサンダルに注目しています。

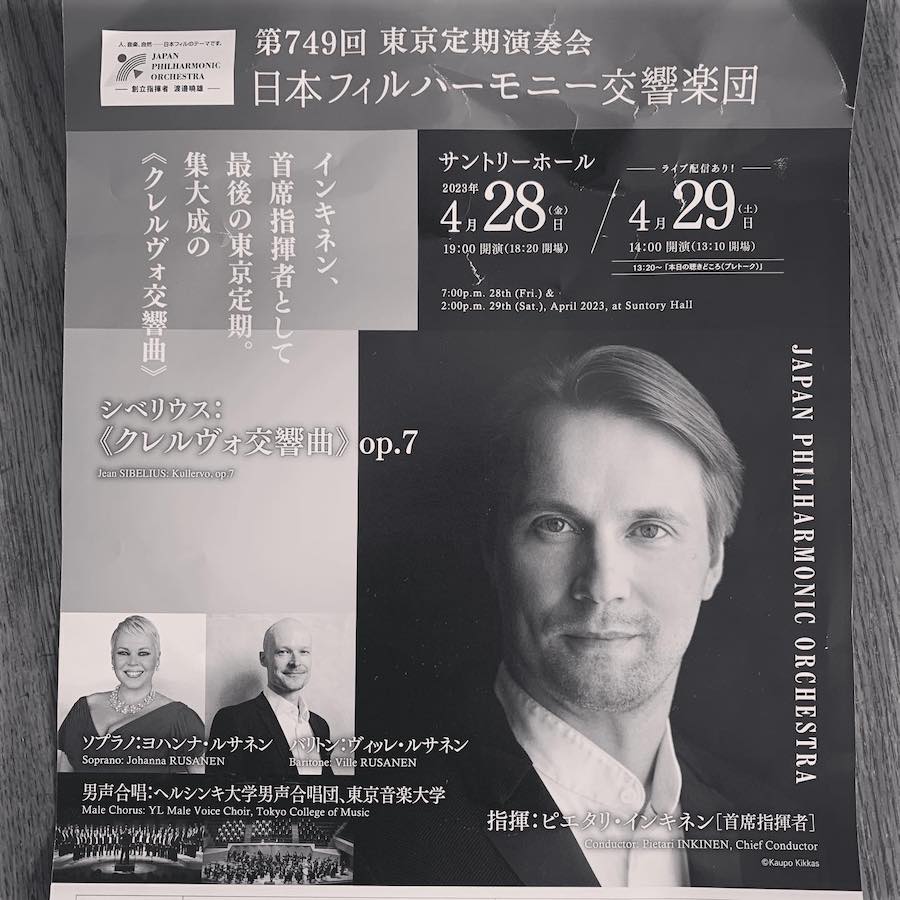

ピエタリ・インキネンのクレルヴォ交響曲

日本フィルハーモニー交響楽団の首席指揮者を務めてきたピエタリ・インキネンが4月で退任するということで、最後の演奏会へ行こうか考えているというミホコさん。

▶︎ 第749回 東京定期演奏会|日本フィルハーモニー交響楽団

イ:日本フィルとシベリウスの楽曲でヨーロッパツアーなどもしていましたけれど、締めくくりもお国物ですね。

ミ:知り合いに熱烈な彼のファンがいて、goodlookingでしょう?って、笑。

イ:そこから入るのもよしです、笑。フィンランドからは若い有能な指揮者が多く出てくるよね、ほどんどがシベリウス音楽院出身ということもあるけれど。日本のオーケストラでもそうした若い人を呼んでいて、早い時期から生で聴けるというのはいいですね。

書評『フィンランド虚像の森』

最後はミホコさんが翻訳された『フィンランド虚像の森』(新泉社)について。「林業経済」という業界誌に掲載された書評が一般公開されています。ノンフィクションの本に対する書評なので、すこしハラハラしていたとミホコさん。とてもわかりやすい書評だと思うので、ぜひご覧になってみてください。

▶︎ 書評『フィンランド 虚像の森』|山本伸幸(森林総合研究所)林業経済

イ:森と湖といったフィンランドのパブリックイメージと違うところもある、問題提起の本ですよね。

ミ:スウェーデンでも同様のジャーナリストによる本が出版されているそうです。同じような森林問題を抱えているんですね。また『フィンランド虚像の森』について森林の研究者からは「どうかな?」という声もあるようですが。

イ:今回の本の役割は、現状を一般に知らしめることにあるように思います。

ミ:10ではない、いろんな方向からの見方があって。

イ:(本を)出す方にもリスクはある一方、出す意味もあるんじゃないかな。

── 以前は考えもしなかったのですが、フィンランドの現在の気候や様子が気になったりします。それはどこか日本とフィンランド、ふたつの場所で生きているような。ちょっと大袈裟かもしれませんが・・・・。それでは今回はこの辺で、次回もお楽しみに。

text:harada

#102|Seaside Rendezvous – Queen