イノダコーヒのこと

2004.7.25|cafe

イノダコーヒという、ガイドブックにものってしまうような老舗喫茶店が京都にあって、ぼくも京都に行けばかならず立ち寄ってしまうクチなのだけれど、では「イノダのコーヒー」がそんなにおいしいかというと、そのあたりのことはよくわからなかったりするのです。

ただはっきりと言えるのは、イノダで飲む「イノダのコーヒー」は格別にうまいということ。

つまり、あの空間や「なじみの客」がつくりだすイノダならではの〈グルーヴ〉が、切り離しがたくその「うまさ」の一部となっているように思われるのです。

だからこそ、そのことを確認したくて、ときどき無性に京都へ行きたくなるのだし、その(思わず足を向けずにはいられないような)「存在感」に対して、同業のハシクレとしてリスペクトせずにはいられないのです。

しあわせなコーヒー

2004.7.30|cafe

どうしてもコーヒーが飲みたくって、と、近所の病院に入院中の方が「外出許可」をとってmoiにいらっしゃいました。

あいにくまだ開店前だったのですが、病院に戻る時間がせまっているという事情もあり、あわててお湯を沸かしてコーヒーを淹れてさしあげたところ、「おいしい、おいしい」ととてもよろこばれて、ほんの短い時間におかわりまでして下さいました。

そんなふうに飲んでもらえるコーヒーは、つくづく「しあわせなコーヒー」です。たかがコーヒー、されどコーヒー。毎日コーヒーを淹れていると、時おり、一杯のコーヒーがもつ、そのうつわの中身をはるかに超えた「大きさ」に驚かされるときがあります。

おいしいコーヒーを飲んでもらうことよりも、コーヒーをおいしく飲んでもらうことこそが「カフェという仕事」なのかもしれない、そう感じるのはこんなときです。

良くなって退院したらまた来ていいですか

経過があまり思わしくないとのことで辛そうなご様子でしたが、空になったコーヒーカップを前にほほえみながら、そうその方はおっしゃられました。

ええ、もちろん。元気になったその方に、一日も早くコーヒーをふるまえる日が訪れますように。

ヘルシンキのとあるカフェ

2004.8.1|cafe

そのカフェは、ヘルシンキのにぎやかな大通りからほんのちょっと奥まった場所にひっそりたたずんでいる。

およそ観光客は見過ごしてしまうだろうような、そのちいさなカフェの存在をおしえてくれたのは、moiを設計したRIOTA DESIGNの関本さんだった。

moiよりもさらにちいさなその空間を切り盛りするのは、50代とおぼしき女主人が一人。関本さんの話では、この女主人、じつは「音楽家」でもあるのだとか。

小さな音量でクラシックが流れる店内には、なるほど音楽家らしいセンスを感じさせる小物が飾られているし、店名も「いかにも」といった感じだ。

お客さんはまちまちで、近所のビジネスマンが新聞に目を通しているかと思えば、OLや工事現場ではたらく若者がコーヒーをテイクアウトしていったりと、この店が近所の人々の生活になくてはならない存在になっていることを感じさせる。

そうして、その女主人がつくるクッキーは無骨で、あったかい味がした。

ちいさいけれど、手入れのゆきとどいた「庭」。その店の印象をひとことでいえば、おおよそそんな感じだ。そしてそこに満ちる空気こそは、ぼくがmoiで表現したいとかんがえる空気でもあった。

うれしかったのは、moiを設計しながら、こんな空間に育ってほしいという思いとともにつねに頭の中にあったのはまさにこのカフェだったという話を、東京にもどった後、関本さんからうかがったことだ。

一見したところ、ぜんぜん似ているところがないmoiとそのヘルシンキのカフェだけれど、ふたつの店をつつむ〈温度〉は限りなく似ている、そんなふうにぼくはかんがえている。

cafe cactus

2004.8.9|cafe

近くて遠い、ぼくにとってそんな存在であるカフェカクタス。どうして「近くて遠い」のかというと、そこは毎週日曜日だけオープンするカフェだからです。気になっていても行けない、そんなまぼろしのカフェを経営するおふたりが、先日moiに遊びにきてくださいました!

7月にはアイルランド、スウェーデン、そしてフィンランドを旅してきたというおふたりは、笑顔がとてもすてきなご姉妹です。おいしいと評判のワッフルや手作りの(しかも本格的!な)ケーキ、それにこだわりのコーヒーなどなど、どれにしようか迷うこと必至の盛りだくさんのメニューも魅力ですが、実際おふたりにお目にかかれば、あんなさわやかな笑顔でもてなしてくれるだけでもう気分は上々、そんなふうに思えてきます。なんといっても、おいしい時間にとっての最上のスパイスは笑顔ですから。

というわけで、日曜日が休日、のみなさんはおめでとう。渋谷のカフェカクタススですてきな午後を。あ、ついでにmoiもよろしくです。そう遠くない将来、フルタイムのカフェとして再出発したいとおっしゃるおふたり。手ぐすねひいて待ってますんで、早く、ね!

ROTARY CHOCOLATE SHOP

2004.8.15|cafe

きょうはなんだか、無性にロータリー・チョコレート・ショップのアイスコーヒーが飲みたい。

その店は神田錦町にあって、レトロフューチャーなどといえば聞こえはいいが、要は時代から取り残されてしまったかのような構えの喫茶店である。客層は土地柄サラリーマンが多く、天井から吊り下げられたテレビでは高校野球の中継が映しだされている。

アイスコーヒーを注文すると、「ウェイトレス」と呼ぶにはちょっと年季のいったおばさんがクラッシュドアイスのいっぱいにつまったグラスを手にやってきて、サーバーにはいったあつあつの濃いコーヒーを手ばやくジャッとグラスに注ぎいれてくれる。すると一気にグラスの氷はとけて、かわりにひんやりした琥珀色の液体でみたされる。ロータリー・チョコレート・ショップのアイスコーヒーに、この、目の前でくりひろげられる一連の《儀式》は不可欠だ。

それはたとえば、大好きなレコードに針をおとして、音が出るまでの一瞬の「間」をたのしむのにも似て、アイスコーヒーをよりおいしく飲むために欠かすことのできないささやかな「心の準備」でもある。喉にしみわたるアイスコーヒーが、こうしてうまれる。

きのうまでの猛暑が、まるでウソのように消えた《真夏の裂け目》のような一日。ひんやりした空気といっしょにあふれだしたのは、こんな遠い夏の日の思い出。その店はもうない。

BERG!

2004.8.18|cafe

好きなカフェは?と尋ねられることがあるのだけれど、いつも答えに窮してしまう。ただしモノサシはハッキリしていて、ちゃんとしたコーヒーがでてくること、これが大事。

どんなに凝ったスイーツやおいしいごはんが出てきても、コーヒーがいい加減だとそれだけでがっかりしてしまうのだ。それにもうひとつ、さまざまな年代、嗜好のお客さんが集まっていること。お客さんの幅がそのまま店の幅につながる、そうかんがえるからだ。そしてもちろん、このふたつの「条件」はmoiのめざすところでもあるわけだけれど。

新宿駅の地下にひとつ、その意味でぼくの好きなカフェがある。BERG!(ベルク)というのがそのカフェ。

そこに行けばいつでも、ちゃんとしたコーヒーとシンプルで味わいぶかいホットドッグにありつける、そんな安心感をあたえてくれる店だ。立地条件に恵まれた店にありがちな甘えたところは微塵も感じられず、すべてにこだわりをもって仕事をしている感じが清々しい。

いつも満員で、しかも見事なまでにバラバラな客層の店内に雑然とした印象をおぼえるひともすくなくないだろう。けれどもその店は、時間に追われたひとびとがゆきかう駅構内という特殊なロケーションにあって、そうしたひとびとにとってのいわば「とまり木カフェ」として根づくことで、唯一無二の存在感を放っている。骨太なカフェである。

10年間

2004.8.29|cafe

10年間ひとつのことをつづけたひとは、それが仕事であろうと趣味であろうと尊敬に値する人物である。だいたいじぶんの人生をふりかえったところで、10年間つづけてきたことなんてほとんど思いあたらないくらいなのだから。

と、そんなことを思ったのは、鎌倉のカフェ・ヴィヴモン・ディモンシュから「10周年記念パーティー」のお知らせが届いたからだ。カフェを10年間つづけるのが並大抵のことじゃないということは、同業者ならばだれでも知っている。順風満帆にみえるいまでも、けっして楽なことばかりではないはずだ。それだけにいっそうこの「10年」は賞賛に値する。

これは、以前ある雑誌でディモンシュのオーナー堀内サンと対談させていただいたときのエピソード。「仕事は楽しいですか?」と同席した編集者がぼくに尋ねたのに対し、すかさず堀内サンがこう返答したのだった。「そりゃあ楽しいですよ!ねぇ?」。

その通り。それがすべて、といっても言い過ぎじゃあない。堀内さんにとってこの「10年間」は「好きなこと」や「たのしいこと」をめいっぱい追いかけるうちにいつしかたどりついた、そんな「10年」なのだろうなぁと、そのやりとりをききながら強く感じた。

先だって数年ぶりにディモンシュをたずねた。平日の午後という時間のせいもあったろうけれど、はじめて訪れた8年前と変わらないおだやかな「空気」がそこに、あった。そして、好きなCDや楽しい仕事について熱心に語る堀内さんをみながら、この店が重ねてきた、そしてこれからも重ねてゆくであろう年輪について思いをはせていた。

堀内さん、そしてcafe vivement dimancheのスタッフのみなさん、10周年おめでとうございます!

STYLE'S GOOD FOOD SERVICE

2004.8.30|cafe

古本のまちにふさわしいカフェと出会った。神保町のSTYLE'S GOOD FOOD SERVICEである。

神保町はぼくにとってけっして馴染みぶかい街とはいえない。それでも、この街がここ数年でずいぶんと様変わりしたことくらいはぐるっと見まわせばすぐわかる。残念なことに、昭和初期のモダンな建造物が立ち並ぶ趣のある町並みはずいぶんと姿を消してしまった。でも、人間と同じように、街にもまた新陳代謝が必要なのかもしれない。

内装デザインをSTANDARD TRADE.が担当したSTYLE'S GOOD FOOD SERVICEは、まさに変わりつつあるこの街にふさわしいスタイリッシュなカフェである(ちなみにSTANDARD TRADE.は、イラストレーターみやまつともみさんおすすめのカフェ&ギャラリーtrayも手がけたオリジナル家具製作などで人気のショップ。"東のgraf"って感じ?!)。

じつはこのカフェ、オーナーの岩崎さんのお話によるとここで18年間(!)も営業されているとのこと。どうやら家業の喫茶店を、昨年になって岩崎さんがこのようなスタイルにリニューアルしたということらしい。

いわれてみれば、ほぼ手つかずのまま残された天井や壁からはかつて喫茶店であった当時の面影が偲ばれる。本来ならこんなスタイリッシュなお店には不似合いな大きな「水だしコーヒー」の器具や年季の入ったコーヒーポットさえも、このカフェの出自を物語る、いい意味でのアクセントになっている。時間は店にとって最高の〈養分〉にほかならない。温故知新、そんなことばがこの店にはよく似合う。そして、ぼくはこういう店がすきだ。

しっかりコシのきいたパスタ、豆から挽いて淹れてくれるコーヒー、すべてがちゃんとした店という印象。過去を味わいつつ現在を生きるそのスタンスは、やや強引だけれども、古本を愛する精神にもにている。古い喫茶店も悪くないが、ずっと欲しかった古本を手に入れたそんなときは、ぼくならあえてこんな店でこそページを繰りたい、とおもう。

情報を提供していただいたIさん、いつもながらありがとうございます!

ジャズカフェ「3」

2004.9.3|cafe

その店の名前は「3」という。「3」と書いて「トリオ」と読ませるのは、そこの若い店主がジャズを、とりわけ「ピアノトリオ」をこよなく愛しているからだ。

その店は、ひとことで表すなら〈21世紀型のジャズ喫茶〉と呼ぶのがふさわしい。ラフに白くぬられた打ちっぱなしの壁、エーロ・サーリネンの赤いファブリックの椅子がならぶ店内は、一見はやりのカフェのようにもみえるけれど、いちばんよい場所をJBLのスピーカーが占拠しているあたり、なかなか「手強い」という印象を抱かせる。

ウナギの寝床のような細長い店内の、もっともおくに位置するのはガラスのパーテーションで仕切られた私語厳禁のリスニングルーム。煙草をくゆらせながら静かにリズムに身をまかせるおじいさんの横には、ボリス・ヴィアンの古本を熱心に読むおしゃれな女の子。この店の懐の深さを象徴する光景だ。

つけくわえるなら、ここの店主が淹れるコーヒーはなかなか旨い。黒光りする深煎り豆を、ネルでじっくりドリップする姿も堂に入っている。店主には彼の定位置があって、めったにそのポジションを離れることはない。そしてちょうどその背中で隠れる位置に、彼の〈神様〉であるジョン・コルトレーンのモノクロのポートレイトがひっそり飾られていることを、ぼくは知っている。

往年のジャズ喫茶がそうであったように、この店もまたリクエストを受け付けてくれる。ぼくはベルギーのピアニストIVAN PADUARTのトリオの演奏を。

雨の降りはじめの匂いを嗅ぐと、なぜだか無性にこのCDが聴きたくなるのだ。前の曲が終わる10分前になったら、ぼくはコーヒーのおかわりを注文しリスニングルームへと移動する。それは、リクエストした演奏が淹れたてのコーヒーの香りとともにはじまるための絶妙のタイミングであり、この店に足しげく通うなかで学んだささやかな知恵でもある。

そういえば、きのう航空便で届いたばかりの写真集はよかった。ヨーロッパじゅうの、雨に濡れた「石畳」だけで一冊まるごと構成されているうつくしくて、変わった本・・・そんなことをとりとめもなくかんがえながら、ぼくは演奏がはじまるのをゆったりと待っている・・・

ところで、残念なことに、こんな店はこの世のどこにも実在しない。あるお客さんとの会話がきっかけとなって生まれた絵空事。そのひとは、ついこのあいだまで外資系CDショップのJAZZ担当としてはたらいていた。そして、将来「喫茶店」を開くという夢をもっている。ぼくは、彼がこんな〈店〉をつくってくれないものかと秘かに願っているのだ。

mamahiza project

2004.9.6|cafe

渋谷でカフェ・アンバー、アンバー・ギャレットを経営するいとうみなこさんにお会いしました。

年末のオープンにむけていとうさんが準備中のウェブサイト「ままひざプロジェクト」のためのインタビュー取材だったのですが、カフェ好きの方、カフェの開業をめざす方を対象にカフェオーナーの側から情報を発信してゆこうというもので、カフェに関心のある方にとってはなかなか面白いサイトになるのではないでしょうか。たのしみです。

ところで、いとうさんは前出のふたつのカフェの経営者であると同時に、銀座の料亭の若女将という顔ももっていらっしゃいます。もともとカフェをオープンされたのも、若いひとたちに本物の日本料理を知ってもらいたいという「若女将」としての〈使命感〉からだとか。言葉がふさわしいかどうかはべつとして、こうした〈啓蒙〉、たいせつだとおもいます。おなじ目線にたつこともたいせつですが、お兄さんはお兄さんらしく、お姉さんはお姉さんらしく下の世代と接することも必要です。受け継ぐことと受け渡すこと、そこから「時代」はつくられるからです。

カフェなんてほんとちっぽけな「点」でしかありませんが、「点」どうしがむすばれて「面」をつくるとき、そこにはぼくらの想像をこえたパワーがうまれるってことだってあるかもしれません。ふだんカフェのオーナーどうしのヨコのつながりなんてあまりないのですが、そんな可能性を垣間みたようなひとときの出会いでもありました。

コーヒーをおいしく

2004.9.7|cafe

カフェでなにがしたいのかというと、つまるところコーヒーをおいしく飲んでもらいたいのではないか、とおもう。もちろん、この「コーヒー」の部分を「紅茶」にかえてもいいし、もっとなにかべつの飲み物の名前をあてはめたってかまわない。たいせつなのは、おいしく飲んでもらうということにある。

カフェというのは、おいしいコーヒーを飲んでもらう場所であるが、同時にコーヒーをおいしく飲んでもらう場所でもある。インテリアもBGMも、すべてはそのための手段にすぎないし、徹底的にこだわった一杯のおいしいコーヒーですらおなじである。いちばんたいせつなのは、コーヒーを飲むひとの、つまりお客さんの心持ちなのである。

「、」や「。」がない文章が読みづらいように、句読点を欠いた生活は窮屈で息苦しい。ちょっとばかり疲れたのでコーヒーをのもう、いい本をみつけたのでコーヒーをのもう、ひさしぶりのともだちと会うのでコーヒーをのもう、やけにせわしないのでコーヒーをのもう、ただなんとなく、理由なんてないけれどコーヒーをのもう・・・そんなちょっとした、「句読点」を打つ心持ちは一杯のコーヒーをぐんとおいしく変え、日々の生活に瑞々しさをとりもどす。

コーヒーをおいしく飲めるひとは暮らし上手なひとであるにちがいないと、カウンター越しにぼくはかんがえている。それはまた、暮らし上手なひとがカフェを育てるということでもある。

カフェで書く手紙

2004.9.8|cafe

カフェで書く手紙は、どんなだろう。

あて先は家族やともだち、親しみぶかい気のおけない相手がいい。「元気ですか?」「きのうはありがとう!またゴハン行きましょう」「土曜日会えるの楽しみにしてます!」・・・そんな他愛のないほんのひとこと、ふたことをさらりと伝えるなら、いちばん気がきいているのはやっぱり「手紙」だ。

わざわざメールするほどのことでもないし、かといって携帯メールじゃあんまり味気ない。それになんといっても、受けとったときのうれしさの最大瞬間風速では「手紙」の右に出るものはない。

カフェで手紙を書くって、どんなだろう?

ふだんはなかなかその気にならなくても、カフェでなら軽い気分で手紙が書ける。カフェで書く手紙は、だから、そんなリラックスした気分を相手に届ける手紙でもある。

──

写真は、moiであつかっている脇阪克二さんのポストカード(新柄も入荷しました)。マリメッコのテキスタイルデザイナーとして、また最近では雑誌「婦人之友」の表紙絵でもおなじみですね。

moiでは、手紙を書きたい方のためにペンや切手、オリジナルスタンプなどご用意しています。また、店を出た目の前にポストもあるのですぐ投函できます。手紙が書きたい、そんなときはどうぞ気軽に声をかけてください。

荻窪

2004.9.11|cafe

店についてたずねられるとき、よくこんな質問をうけます。なんで荻窪なの?

これはまた同時に、どういう店をめざしてるの?という「問いかけ」でもあります。

ぼくがつくりたいのはおいしいブレンドコーヒーのような店です。そしてそのためには、「荻窪」のようにさまざまなキャラクターの人々が暮らす街であることが必要でした。moiは、いってみれば、そんなブレンドのための「器」なのです。

伊藤博『コーヒー おいしさの決めて』によると、「ブレンド」とは「単品の個性を生かしかつ抑え、単味を越える味の開拓技法」のことをいい、そのめざすところは「各種の豆の巧みなブレンドによって、より豊かな味の調和と広がりを求めること」にあると書かれています。

う~む、なんだかむずかしそうですね~。お店を例にしてカンタンに言ってしまえば、いろいろな個性をもった人々がバランスよく混じりあったとき、そこにはどんな店にも負けない個性と奥深さがうまれるといったところでしょうか。

moiでもごくまれにですが、お客さんどうしの個性がとてもいい具合にブレンドされているなぁと感じる瞬間があって、そんなときには思わず、じぶんの立場も忘れて「この店、いい店だなぁ」とうっとりしてしまいます(笑)。まあ、すぐ現実に引きもどされますけど・・・。

いちどでも「荻窪」を訪れたことがある方ならばだれでも、そこがさまざまな種類のひとびとが暮らす街であることに気づかれることでしょう。あるいは雑然とした印象をうけた方もいらっしゃるかもしれませんが、それは老若男女、さまざま職業、さまざまな個性をもつ人間のあつまるところであればむしろ当然のこと、「真っ当さ」の証といえます。「団地っ子」として育ったぼくには、それがよくわかるのです。

ただ、ご想像どおり、そうした場所でビジネスをすることにはリスクがつきものです。学生街、オフィス街、ギョーカイ人の街などなど、ターゲットが明確であればあるほど商売はやりやすくなるからです。思えばむかしから、度胸も忍耐もないのに厄介なことにばかり首をつっこんできたような気がします。だからいまも、またやっちゃった!って感じなのですが、なんとか土俵際でふんばっていればいつかは相手がコケるときもくるサと、じぶんに言いきかせつつ奮闘する日々であります。

PS.お引っ越しをご検討中のみなさん、ぜひ「荻窪」も候補地のひとつにくわえてみませんか?!

映画のなかのカフェ

2004.10.14|cafe

お茶をのむシーンが印象的にえがかれていればそれだけで、その映画はぼくにとって魅力的なものになる。それは、ぼくがこういう仕事についていることとも無関係ではないけれど、なによりカフェや喫茶店のもつ独特の空気がすきだから、にほかならない。

ジャック・ドゥミ監督の『ロシュフォールの恋人たち』に登場する港町のカフェは、ぜんぶがぜんぶ《白日夢》のようなこのフィルムにふさわしく、いつか夢でみたような、リアリティーを欠いたうつくしさ。ボリス・ヴィアンの小説を映画化した『うたかたの日々』で、エキセントリックな哲学者ジャン=ソール・パルトル(!)がいりびたっているのは言うまでもなく、サンジェルマン・デ・プレのカフェ。『アメリ』でも「カフェ」は重要な舞台になっていた。「カフェ」ではないけれど最高なのは、クロード・ソーテ監督の『ギャルソン!』だ。イヴ・モンタン演じるところのギャルソンがとにかくカッコいい。飲食関係の「男子」にファン多数、でも、なぜだか「女子ウケ」はわるい。「オトコの美学」だね(本当か?!)。ここまではフランス映画のお話。

イギリス映画は、「カフェ」よりも「パブ」。あまり思いうかばない。マイケル・ウィンターボトム監督の『ひかりのまち』の主人公は「カフェではたらいている」という設定。「カフェ」ではないけれど、もっとも「カフェ的」なシーンがみられるのは、マイク・リー監督の『秘密と嘘』。ぼくにとって「五本の指」にはいる映画だ。ここでの「お茶をのむ」シーンは、ピースフルで、ある意味、崇高ですらある。

『ユー・ガット・メール』というアメリカ映画にはたびたび「スタバ」が登場するけれど、なにやらコマーシャルなにおいがしてたのしい気分になれない。わがフィンランドには「コーヒー・アディクト」に捧げる最高の一本がある。アキ・カウリスマキ監督の『愛しのタチアナ』(写真)がそれだ。これほどまでにコーヒーをバカ飲みする映画を、ぼくは知らない。しかも全然おいしそうでないところが、また「らしくて」いいのだ。一人あたりのコーヒー消費量世界一を誇るこの国の、まさに面目躍如といったところ。何杯のんだか、もし数えたひとがいたらぜひおしえてほしい。

日本だったら、京都のイノダコーヒがたびたび登場する中平康監督の『才女気質』をおいてほかにない(イノダのウェブサイトにくわしい紹介があります。必見!)。ここでイノダコーヒは、いわば「おっちゃんのための『街場のシェルター』」としてえがかれている。恐妻の目をぬすんではホッとひといきつくという、まさに憩いの場。こういうのもまた、カフェにあたえられたたいせつな使命(?!)である。ちなみにこの週末、キノ・イグルーがこの作品の上映をするので、興味のあるかたはぜひごらんになってみてください。

ふぅーっ、観たことのある映画をならべただけなのにつかれちゃいました・・・みなさんがごらんになったもので、あんな映画にこんなカフェがという話がありましたらぜひおしえてください。情報お待ちしております。

海軍さんの珈琲

2004.11.4|cafe

あやしげな、というよりは、どう譲ったってあやしいネーミングとパッケージのド迫力に圧倒されつつ口にしたのは、「海軍さんの珈琲」。広島県は呉市にある、昂珈琲店というところで販売しているものだ。

軍艦のシルエットに力強くはためく日章旗があしらわれたパッケージだけでもじゅうぶん物々しいのに、パンフレットにはこんなコピーまであるのだった。何かを語りかけてくる珈琲。いったい何を語りかけられてしまうのかとドキドキしながら口にしたそのコーヒーは、バニラのような甘い芳香が特徴的な深煎りのブレンドで、意外にも好みの味だったのでなにやら肩すかしをくったような気分だった。

説明によると、この「昂珈琲店」がある呉市はかつて一大軍港として栄えたまちで、そのため、この店の常連客のなかにはかつて海兵隊員として従軍していた、いわゆる「海軍さん」の姿も見かけられたという。そして、かつて「戦艦大和」の砲手をつとめていたひとりの「海軍さん」の記憶をもとに、「大和」の艦内でのまれていた味を再現したのがこの「海軍さんの珈琲」なのだそうである。

しかもブレンドにあたっては、日本海軍が駐留していた国々-ジャワ、インドネシア、ニューギニアなど-の豆をつかうという念の入れようで、そこにはいまにも語りかけてきそうな勢いがある。日章旗をみると、自動的に軍艦マーチがジャカジャカ頭の中で鳴り響いてしまうぼくのような人間は、いったいどのような心持ちでこのコーヒーをのめばいいのやら。

勇ましすぎるのもまた、考えものである。

フィンランド人とコーヒー

2004.11.10|finland

UCCのサイトに連載中のコラム「世界の珈琲人」で、フィンランド在住のかたがフィンランド人とコーヒーにかんする文章を書かれています。

そこでも触れられていますが、フィンランドはよく一人あたりのコーヒー消費量世界一の国として紹介されます。ICO(世界コーヒー機関)による2002年の統計では、フィンランドの一人あたりのコーヒー消費量は年間11.26キロで断トツの1位です。一杯を10グラムとして換算すると、国民全員が一日平均3杯ちょっとのコーヒーを飲んでいる計算になります。

もちろんこのなかには、コーヒーを飲まないひとや赤ちゃんもふくまれているわけですから、一般にはより多く飲まれているわけです。ちなみに日本の場合、ひとりあたり一日およそ0.9杯で足下にもおよびません。フランスでもフィンランドの半分くらい、といったところですね。いかにフィンランド人が日々たくさんのコーヒーを飲んでいるかがわかります。

では、どうしてフィンランド人はそんなにコーヒーを好むのでしょう?答えは、わかりません・・・。あくまでもぼくの推測にすぎないのですが、それはフィンランド人の気質と関係があるのではないでしょうか?

フィンランド人はしばしばシャイな民族だといわれます。よく間がもたないなんていいますが、人と人とのコミュニュケーションの局面ではお茶やお酒、タバコといった嗜好品が活躍することがままあります。日本でも「ちょっとあがってお茶でもいかがですか?」とか「ねぇ、ねぇ、彼女お茶しない?」なんて具合に、コミュニュケーションの動機として「お茶」が持ち出されたりしますね。他者とのコミュニュケーションが得意ではないといわれるフィンランドのひとたちが、「お茶」(ここでは「コーヒー」ですね)を好むというのもなんとなく理解できる気がします。

すくなくともフィンランド人をみる限り、コーヒーが大好きで味わっているという印象はなく、むしろガブ飲みしてるという感じ。おなじようにシャイな民族といわれる日本人だって、もちろん例外ではありません。コーヒーこそ少ないですが、日本茶や紅茶までふくめたら、おそらくは世界有数の《喫茶大国》になるのではないでしょうか?

そんなところひとつとっても、ぼくは「フィンランドと日本ってなんか似てるよなぁ」とおもってしまうのです。

コーヒーのアテ

2004.11.13|cafe

うまい酒にはうまい肴があうように、うまいコーヒーにもやはりそれにふさわしいアテがあってしかるべきじゃないだろうか。実際、ぼくのすきないくつかの喫茶店には、まさにコーヒーのアテとよぶにふさわしいちょっとしたサイドメニューが用意されている。

京都のエスフィーファには「肉パン」があるし、おなじく京都の六曜社地下店だったら「ドーナツ」だ。残念なことにいまだ訪ねたことはないのだけれど、「ドーナツ」といえば大阪の平岡珈琲店も忘れるわけにはいかない。ケーキや手のこんだスウィーツもわるくないが、なぜだかコーヒーのアテには素朴でなつかしい味のほうが似合う気がする。

ちなみにmoiの「プッラ」こと「フィンランド風シナモンロール」は、そんなコーヒーのアテとしてメニューに加わったものなのだが、量産がきかずいまひとつ品切れがち・・・(ごめんなさい!)

ところで、ぼくが個人的にかんがえる最高のコーヒーのアテは、なんといってもあんぱんをおいてほかにない。とくに深煎り豆との相性は抜群!ぜひぜひお試しあれ!

そんなわけで、現在おいしい「あんぱん」情報をひろく募集中。とっておきの「あんぱん」をご存じのかたはぜひご一報を!

Vale - at tea time -

2004.11.18|cafe

飯田橋のカフェ「Vale(ヴァレ)」のオーナー、さがらさんが来店してくださいました。

ちょうど一年ほど前、オープンにむけて準備を進めていたさがらさんがmoiをたずねてくださって以来の再会です。風のたよりにお店をオープンされたとは聞いていたものの、店名や場所がわからず気になっていただけに、忙しい合間をぬって顔を見せてくださったのはうれしいかぎりです。

お話によると、オープンはことしの3月、場所は飯田橋駅から徒歩で7分ほどの「筑土八幡」のご近所とのこと。メニューは、こだわりの茶葉を渋味がでないようにていねいに抽出した紅茶と自家製のケーキやスコーンが中心。オーガニックでからだにやさしい素材をつかった自然派のカフェです。またバリアフリー&禁煙なので、まちのカフェにはふだんなかなか入りづらいというかたにもおすすめです。

むかしながらの町並みと迷路のような路地が独特の趣きをかもしだす神楽坂界隈も、土地勘がないと「迷子」のようにさまよい歩いたあげくヘトヘトに・・・なんてことも珍しくありません。でも、途中「Vale」さんのようなお店で一服することができれば、神楽坂散策もいっそうたのしくなりそうですね。ぼくも近々、「秋の散歩」がてらお邪魔してみようかとおもっています。みなさんもお近くにおいでの折には、ぜひ足をはこんでみてください。

100% Chocalate Cafe.

2004.12.13|cafe

エヌ氏に教えていただいたばかりの、「100% Chocolate Cafe.」にいってきた。

まだオープンしたてのこのお店、じつは「♪チョッコレ~ト、チョッコレ~ト」のCMソングでおなじみ明治製菓がつくったアンテナショップで、京橋の本社ビル1Fにある。

大企業がつくったアンテナショップなんてふだんほとんど気にもとめないのだけれど、ここはなかなかあなどれない。フードメニューはすべてチョコレートをつかったスウィーツで、ビゴの店から毎朝届けられるタルトやパイに、ホイップクリームのようなふわりとした食感のフレッシュチョコレートをその場でつめて提供するというこだわりよう。またドリンクをオーダーするとついてくるキャレ(四角い板チョコ)はぜんぶで365種類、つまり日替わりでちがう風味がたのしめるという趣向だ。

テイクアウトもできてたのしいのは「Chocolate Library」。56種類のカラフルなパッケージにはいった板チョコは、世界16カ国22種類のカカオ豆を原料にしたものや、黒胡椒や和三盆、レッドチリなど素材にこだわったもの、それに時代ごとの「明治チョコレート」の味を復刻したものなどバラエティーに富んでいて、これだけの規模のことができるのはまさにチョコレートの老舗の「底力」といったところだろうか。

チョコレート色×メタリックのシャープな内装はワンダーウォールの片山正通氏、BGMの選曲は橋本徹氏、それに、パッケージをながめて冗談まじりに「これ、グルビのナンバーとかはいってんじゃないですか?」なんてエヌ氏と話していたグラフィックは、サイトで確認したらほんとうにgroovisionsだった(笑)。

ほかにもフードコーディネーターやスタイリストなどなど・・・スタッフの顔ぶれもふくめて、とにかく明治製菓がたいへんなことになってます。黒船系ヨーロピアンチョコ&セレブ系行列チョコに対する「J-チョコレート(?)の逆襲」という図式が脳裏をかすめるのだが、まあ、ここまでやるならそのくらいの「野望」はやはりもっていてもらいたいもの。

これからバレンタインデーにむけてメディアへの露出もふえてゆくと予想されるこの「100% Chocolate Cafe.」。興味をそそられるという方は、ぜひお早めに賞味期限内(?!)にどうぞ。

年の瀬気分

2004.12.14|cafe

クリスマスを通りこして、近ごろではすっかり年の瀬気分です。

moiにお越しになるお客さまの中には、遠方からわざわざ足を運んでくださるような方もすくなくありません。そこで、この時期には早々と「よいお年を!」とあいさつをかわす回数がふえてくるのです。きょうも2回ほど、お客さまとそんなあいさつをかわしました。あらためて年内の営業日をかぞえてみれば、残すところ10日あまり。これから日を追うごとに年の瀬のあいさつをかわす数も、増してゆくことでしょう。

こうして一年じゅう店に立っているとつい季節感も麻痺しがちなのですが、こんなお客さまとのちいさなやりとりのなかに忘れていた季節やそれが呼びおこす感覚を、ふと《発見》したりするのです。

さいしょのひとくち

2005.1.13|cafe

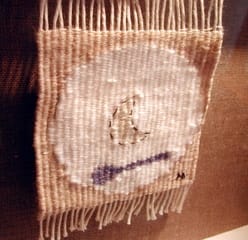

写真は、去年の秋moiで作品展をおこなっていただいたイラストレーター、ひらいみもさんからプレゼントしていただいたテキスタイル作品。タイトルは『さいしょのひとくち』で、モチーフになっているのはごぞんじ、moiで使用しているオリジナルのカップ&ソーサーセット《eclipse》。

コーヒーをのもうとカップを持ちあげソーサーに「三日月」を発見したときの「うわぁ」という気分(?)が、「織物」によって表現されています。それにしても、こんなふうにそれを手にするひとによろこんでもらえるような食器を使わせていただけるなんて、まったくmoiはしあわせものです。

そしてきょう、その《eclipse》の「生みの親」で、フィンランドから一時帰国中の梅田弘樹さんがmoiをたずねてくださいました。ことしは、どうやらデザイナーとして新たな局面をむかえる一年になりそうとのことで、またその作品をとおしてぼくらを驚かせたり喜ばせたりしてくれるのではと、いまからとてもたのしみです。ちなみに梅田さん、先日「高円寺」を訪れたところ、そのあまりに雑然とした町並みにプチ・パニック状態に陥ったそうで・・・まさに、フィンランド人もびっくりのフィンランド人ぶりといえそうです。

飲食業界のあるあるネ

2005.1.26|cafe

近ごろいらっしゃらないけれどあのひと元気かなぁ?とふと思ったり、不意にあるひとのことを思い出したりすると、なぜかご本人がその当日お客さまとしてやってくるなんていうことが、よくある。いわゆるひとつの「第六感」ってやつである。接客業にたずさわった経験のある方なら、たぶん思い当たるふしがあるのではないだろうか。

ほかにも、「日によってあるメニューにオーダーが集中する」とか「一万円札で支払うお客さまが続く」とか「お客さまはかたまってやってくる」とか、飲食業界にはその世界ならではの《七不思議》が存在している。とはいえ、まだ4つしか「発見」してないけれど・・・。

それ以外でも「食べ物を口にいれるとお客さまがやってくる」とか、おなじく「トイレに行くとお客さまがやってくる」などという、ひとりで切り盛りしていなければべつだん問題とはならないようなジンクスもある。

オープン当初は、このレコードをかけるとお客さんがくるなんていうのもあったけれど、最近ではその効果はほとんどみられない。使い過ぎたせいかもしれない。「賞味期限」は守りましょう。 もっといろいろありそうだが、いまは思いつかない。残りの3つもはやく「発見」しなければ。どなたかご存知でしたら、ぜひおしえてください!

ところでいま気づいたのだけれど、「七不思議」というよりはほとんどこれ、「あるあるネタ」だな。

まぼろしの肉パン

2005.2.18|cafe

エスフィーファのメニューから「肉パン」が消えてしまったという《衝撃的なニュース》を知ったのはきょうのこと、京都に帰省していたNさんから教えられたのだった。

と、こんなふうに書いたところで、いったい何のことを言っているのかわからないという人もいるだろう。そこでちょっと説明をしておくと、「エスフィーファ」というのは京都にあるちいさな喫茶店のことで、くだんの「肉パン」というのはその店のいわば看板的存在のメニューである。この「肉パン」、イメージとしては揚げてないピロシキといった感じのもので、ブラジルでよくたべられているものらしい。そもそも「エスフィーファ(esfiha)」という店名からして、すでにこの「肉パン」のことなのだ。

ぼくがmoiをつくるとき、「こんな店をつくりたい」と心のなかで思い描いた《理想の店》がじつはこの「エスフィーファ」である。「ちいさな空間でひとりで切り盛りしている」とか、「大通りからすこし入った路地にたたずんでいる」とか、「いろいろなお客さんがやってくる」とか、「店内にちっちゃな電球がたくさん灯っている」とか、ちょっとした部分で共通するところもおおい。そんなわけで、「エスフィーファ」は「moi」にとって「心の師」、あるいは「頼れる兄貴」的存在のお店といえる。

そうして、その「エスフィーファ」にならってこしらえたメニュ-がmoiにはある。プッラ(フィンランド風シナモンロール)である。コーヒーのアテとして提供しているこの「moiのプッラ」は、じつはなにをかくそう「エスフィーファの肉パン」に影響されてメニュー化されたものなのである。もちろん、「エスフィーファ」にはほかにも「赤いグラタン」と「白いグラタン」という名物メニュ-があるし、コーヒーだってちゃんとしている。たとえ「肉パン」がメニュ-から消えてしまったとしてもお店としての魅力が消えてなくなってしまうというわけではない。それに、長年お店の「顔」として親しまれてきたメニューをなくすというのはそれ相応のやむにやまれぬ事情あってのことであろうから、外野がとやかく言うべきことではないとおもう。けれども、あの「肉パン」をもう口にすることができないのかとおもうと、やはりそれはとても淋しいことではある。

ところで《衝撃的なニュース》はもうひとつ、あった。「エスフィーファ」に新たなメニュ-が加わっていたというのだ。ごくすくない、けれども選りすぐりのメニュー構成を貫いてきたこの店だけに期待は高まる。で、そのあたらしいメニューというのは、カレーだった。食べてもいないのにこんなことを言うのもどうかとは思うが、「カレーはないだろ、カレーは!」、そう叫ばずにはいられない心境だ。とはいえ、そのこだわっているのかいないのかさっぱりわからない微妙さ加減がまたこの店ならではの魅力で、「いいよエスフィーファ」ってなるわけだけれど。こういうのって、倒錯の愛と呼ぶのでしょうか・・・?

国立へ

2005.2.22|cafe

国立(くにたち)へ。

以前、銀座においしくてカジュアルなフレンチのレストランがあったのだけれどいつのまにかなくなってしまい残念におもっていたところ、その店のシェフがあらたに国立に店をかまえたという話を聞きつけ、散歩がてらランチにでかけてみた。駅から6,7分ほどあるいたところにあるルミエール・デュ・ソレイユという店。手ごろな値段で、素材をいかしたシンプルな味つけのおいしいフレンチにありつける。ご近所のかた、ぜひ行かれてみてはいかがでしょう。おすすめ。

そして、その後は腹ごなしの散歩もかねて(といいつつ、じつのところ道に迷ってめちゃくちゃ歩くはめになったのだが・・・)WILL cafeへ(写真)。おなじみ、moiのスゥイーツをお願いしているパティシエ来栖さんのお店。あかるい店内でゆっくりすごす早春の昼下がりは、やはり最高。「むらさき芋チーズケーキ」は、「むらさき芋」のまったりした舌ざわりとチーズのほどよい酸味がブレンドされて絶妙な味わい。う~ん、ごちそうさま。

きくところでは、中央線高架工事にともない「原宿駅」に次いで古いという国立の駅舎も近い将来なくなってしまうのだとか・・・。「大学通り」の桜もうつくしいこれからの季節、郊外の趣きがいまものこる「国立」の街をのんびり散歩するのもよいのでは?

ウエスト 目黒店

2005.3.6|cafe

たまには、好きな喫茶店の話でも。

ぼくの知るかぎり、東京でいちばん落ち着ける喫茶店はウエスト目黒店である。おなじみ、洋菓子舗ウエストの喫茶室は銀座や青山にもあるけれど、なんといっても断然いいのは「目黒店」だ。ひとことでいうなら、「ちょっとスノッブなイノダ」といった感じだろうか。

明るく開放的な店内に真っ白いクロスのかかった円卓、そして和製モダンデザインの椅子。BGMはもちろんクラシックだ。店員のちょっとかしこまったユニフォームも、この空間にとって欠くことのできないアクセントになっている。コーヒーは、とりたてて言うほどうまくはない。その点は残念だけれども、おかわりが無料なのでのんびりくつろぐことができるし、おかわりを頼むと銀のポットでうやうやしくサーブしてくれるのも雰囲気だ。そういえば学生のころ、年をとったら、この店で「ドライケーキ一個とコーヒー二杯」を「日課」としてたのしむような粋なじいさん(ここのドライケーキの生地は粒子がとても細かいので、たとえ「入れ歯」になっていたとしてもノープロブレムなはず・・・)になりたいものだ、なんてかんがえたりしたものだが、理想のじいさんへの道のりはまだまだ遠い。

目黒というまちには、庭園美術館や地味ながらよい企画のおおい目黒区美術館(イームズがブームになるずっと以前に、イームズの制作したフィルム連続上映会に接したのもここだった)といったスポットがあるし、山の手と下町が混じりあう独特の趣きがある。でも、かりにそうした魅力がこのまちになかったとしても、ぼくは「ウエスト」ですごす特別な時間のためだけに、それでも目黒へと出かけることだろう。

春の陽気に誘われて...

2005.3.16|cafe

春の陽気に誘われてか、きょうのmoiには平日だというのにずいぶんとたくさんのお客さまがお茶しにいらしてくださいました。

moiの場合、断然「週末」のほうがお客さまがおおく、「平日」とくらべるとざっと倍くらいちがったりするのですが、きょうはなんとその週末をもしのぐ勢いで、「いったいどうなっちゃってるのー?!」と目をマルくしながら仕事していました。

いっぽう国立のWILL cafeさんも、「ダイアリー」によるとふだんよりもお客さまがおおかったとのこと。そうなると、原因はやはり陽気のせいということになりそうです。

桜の開花をまつまでもなく、客商売の身にとって「春の到来」は、意外にもそんな身近なところに感じられるものなのかもしれません。

the smallest cafe in the world

2005.3.18|cafe

いかにmoiがちいさいか、それはいちどでもmoiを訪れたことのあるひとなら承知済み。そんなmoiの広さはといえば、およそ6坪弱、わかりやすくいえばざっと12畳ほどの広さということになる。カウンターオンリーの店ならいざしらず、テーブル席のみのカフェとしてはたぶん極小の部類にはいるのではないだろうか。これだけちいさいと、いまひとつ落ち着かないなぁという感想を抱くひともいるかもしれない。作業スペースや収納スペースがほとんどないぶん、オペレーションする側にとっても苦労はつきない。

それでも、店内を仕切る白木のフレームや皿を立てかけて収納するディスプレイ棚、入り口の引き戸など、いまとなってはmoiならではの空間を構成する、いわば「顔」のような要素の数々がことごとく、この狭小スペースをいかにして有効に活用するかという苦心から生まれた賜物であることを思えば、それはそれでわるくなかったのかもしれない。必然的な理由から生まれたものはつねに美しい、のである。

けれども、この世の中には上には上(下には下?)がいるものだ。大阪は難波にある喫茶店、その名もずばり「コーヒースモール」は、なんと4畳(!)ほどという立派なまでの狭小ぶり。つまり、moiのおよそ1/3ってこと?!なんでもマダムは、かの京都の喫茶店「六曜社」(あ、もちろん「1階」のほうですね)の「第一号ウェイトレス」だったそうで、なかなか由緒正しきスモーレストカフェである。しかも、イスもテーブルも小柄なマダムに合わせてぜんぶ「スモールサイズ」と徹底している。

興味のあるかたは、関西エリアの情報誌『Meets Regional(ミーツ)』4月号の特集《ザ・純喫茶》でぜひご確認を!

オレ流

2005.3.19|cafe

きのうに続き、関西の情報誌『Meets Regional(ミーツ)』4月号からの「喫茶店ネタ」を。

関西には、東京とはくらべものにならないほど数々の「老舗喫茶店」が存在している。そしてまたこうした「老舗喫茶店」は、たいていひどく個性的なやりかたでコーヒーを抽出する。おたまで熱湯をじゃぶじゃぶ投入する京都のイノダコーヒ、企業秘密の特製ドリッパー(画像 ヴェトナムコーヒーで使うそれにちょっと似ている)で濃厚なコーヒーを抽出する大阪の丸福珈琲店、それにコーヒーの粉をナベでぐつぐつ煮出してつくる平岡珈琲店など、よそでは見たことも聞いたこともないようなまさに「オレ流」こそがかれらの流儀だ。

よく「おいしいコーヒーを淹れるには」といったたぐいの本をみると、「正しい抽出の方法」が図解入りでていねいに説明されていて、それはそれでたしかに理にかなったひとつのメソッドであるにはちがいないのだけれど、そのいっぽうで自分だけのおいしいコーヒーをもとめてあれこれ試行錯誤をくりかえすこともまた、ほかならぬ《コーヒーのたのしみ》ではないだろうか。そして堂々と「オレ流」を貫徹する関西の「老舗喫茶店」からは、「理屈はさておき、まぁ飲んでみなよ」という豪放な「珈琲道楽たち」の声が聞こえてくるかのようだ。

つくづくコーヒーとは、懐の深い飲み物である。

禁断のTV出演

2005.3.27|cafe

ついに(?!)というべきか、禁断の「テレビ取材」をひきうけてしまった。

これまでもテレビ取材の依頼はなかったわけではないが、すべて理由をつけてお断りしてきた。べつに、もったいぶっているわけではなく、ただ、テレビで紹介される「moi」の姿がイメージできなかったからにほかならない。moiのよいところは、じっさいに足を運んでいただかないことにはちゃんと伝わらないような気がしている。ところが映像というのは「わかった気にさせてしまう」メディアである。「編集」というフィルターが介在していることをわすれて、ひとはつい映像として目にしたものを事実として受け入れてしまいがちだ。でもそれはちがう。moiとはたぶん、その空気であり、そこにながれる時間である。映像がそれをとらえるのは容易なことではない。かといって、短いコメントでその「空気」なり「時間」なりを的確に伝えるだけの「ことば」をぼくは持ちあわせていない。とても残念なことだけれど。

今回、依頼をひきうけるにあたっても、当然「不安」がなかったわけではない。いや、じっさい、この話が川口さんからの紹介でなかったなら、おそらくはひきうけていなかったにちがいない。川口さんとは、前回のブログでもとりあげた「東京カフェマニア」を主宰する川口葉子さんのこと、である。この超有名サイトが、一個人の力によって運営されているという事実をはたしてどれだけのひとが知っているだろう。その作業量ときたら、おそらく「趣味」の範囲をはるかに超えているはずである。他人にはいえない悩みや苦労も少なくないだろう。川口さんの、カフェという「場」にたいする並々ならぬ愛着あってこそ、このサイトもまたいきているのである。そんな川口さんの「この番組はコーヒーとそれを大事に思う人々の姿を描こうというもので、真面目な取り組みに共感し、協力させていただくことにしました」という言葉に、微力ながら協力できることがあればという気にさせられたのだった。

この日、閉店後にその番組の収録はおこなわれた。結論からいえば、今回この取材をひきうけてよかった、とおもった。ディレクターの斎藤さんは、自宅ではご自分でコーヒーを淹れるような「こだわり」のある方(三才になるお子さんは、なんとすでにブラックでコーヒーをのむらしい)で、「コーヒー」にたいしてひとかたならぬ「思い入れ」をお持ちの方とお見受けした。収録は、まず川口さんへのインタビュー、そしてそれを受けてぼくがインタビューに答えるという順序で進行したのだが、そのときmoiのちいさな空間には、たしかに、「一杯のコーヒーのある場所とそこにながれる時間」を愛するひとたちから生まれるある親密な空気が充満しているのをかんじた。そしてまた、もしかしたらその空気がカメラをつうじて観るひとに伝わるかもしれない、ともおもったし、すくなくとも、その番組はしっかり手応えのあるものに仕上がるだろうことを確信した。

この先も、moiがブラウン管に登場することはあまりないかもしれない。けれども、こんな真摯な「つくり手」からの誘いなら甘んじてのってみるのも悪くないな、いまはそんなふうにかんじている。

※番組は、日本におけるコーヒーショップとその周辺を歴史的に検証するドキュメンタリーで、オンエアは「ヒストリーチャンネル」です。番組では、泣く子も黙る(?!)銀座「カフェ・ド・ランブル」の重鎮・関口一郎氏、南千住「カフェ・バッハ」の田口護氏らもインタビューで登場されるそうですよ。ちなみに、幸か不幸か(笑)ケーブル未加入のわが家ではオンエアをみることはできません。

フィンランドカフェ

2005.3.30|cafe

フィンランドカフェと呼ばれることのおおい、ちかごろのmoiである。

面白いのは、いまだかつてただの一度だってみずから「フィンランドカフェ」と名乗ったことはないという事実だ。そもそも、「フィンランドカフェ」ということばじたい不思議だ。おそらく、moiがオープンしたのとおなじ2002年からスタートしたフィンランド政府観光局主催のイベント名からきているのだと想像する。

ところで、moiの正式名称は「moi(モイ)」である。雑誌の紹介記事などで、お店の性格をはっきり示さなければならないというときには、やむなく「カフェ moi」と名乗ることもある。原則として、ただの「moi」で押し通している理由はふたつ。ひとつは、「カフェ」という業態にとらわれず、そのときどきで自由にスタイルをえらびたかったから。もうひとつは、そこがどのような場所であるかはお客さまが決めることと思っていたから、である。だから、moiはあるひとにとっては「カフェ」であるかもしれないが、あるひとにとっては「喫茶店」、あるいはたんなる「寄り合い所」、またべつのあるひとにとっては「ギャラリー」であるかもしれない。そうしてそれはたぶん、すべて正しい。「フィンランドカフェ」と呼ばれれば、「なるほど、そうかウチは『フィンランドカフェ』なんだな」とあらためて思うし、ときには「もうちょっと『フィンランドカフェ』らしいこともしなきゃな」などと反省(?)したりもする。

個人的なことをいえば、とりたてて「フィンランド限定」にしているわけではなく、ぼくの関心はいつも北欧全般に、ある。じっさい、フィン・ユールの椅子もすきだし、スウェディッシュポップスやジャズも聴く。フィヨルドだって、この目でいちどはみてみたい。そういうわけなので、スカンジナヴィアンなあなたもぜひ、北欧カフェだとおもって気兼ねせずお越しになってください。べつに怒ったり、喧嘩を売ったりしませんから(笑)。

ELIEL

2005.5.11|cafe

「旅講座」でフィンランドのカフェの話をさせていただくためにいろいろ調べものをしていたら、ふと「フィンランドで初めてはいったカフェはどこだったのか?」が気になった。

すこしのあいだかんがえていたら、「ああ、そうだった」と思い出した。ヘルシンキ中央駅の構内にある「エリエル(ELIEL)」だ。ホテルにチェックインしてさっそく街にくりだしたのはいいけれど、日曜日の夕方のヘルシンキはゴーストタウンのように静まりかえっている。おまけに雪までちらちら舞ってくる始末。やむなく、駅までゆけばなんとかなるさと思い、ようやくたどりついてほっと一息ついたのがそこだった。

店名は、フィンランドの大建築家エリエル・サーリネンの名前からとられている。ちなみにエリエルは、ニューヨークJFK空港の「TWAターミナル」を設計した建築家エーロ・サーリネンのお父さん。エリエルは後にアメリカ・ミシガン州のクランブルック・アカデミー初代学長の任に就くためフィンランドを離れ、家族とともに渡米する。ちなみにチャールズ&レイのイームズ夫妻を結びつけたのは、ここ「クランブルック」である。

それはともかく、この駅構内のカフェはとりたてておしゃれな店ではない。イメージ的には、上野駅構内の日本食堂。店の一角には「ビリヤード台」かなにかがあって、アキ・カウリスマキの映画にでも登場しそうな男たちが群がっていた。入ってゆくと、いっせいにその男たちがジロリとこちらを見るのだが、こわいというよりは、「アキっぽい」とやけにうれしかったのを憶えている。

いま、おなじ構内にはスタバのような「ロバーツ・コーヒー」もある。もしいまだったなら、迷うことなく「ロバーツ」で用を済ませていたかもしれない。あの頃そこに「ロバーツ」がなくて、ほんとよかった。

Will cafeさんも...

2005.6.10|cafe

こんどの日曜日からmoiは10日間ほどお休みを頂戴いたしますが、まるでしめしあわせたかのように(笑)、moiにとって「家族」のような存在である国立のWill cafeさんもこの時期お休みになります。

店主のくるすさんがイギリス&スペインに行かれるためで、12日[日]~20[月]のあいだがお休み、カフェ営業の再開は21[火]からとのことです(くわしくはWill cafeさんのサイトをご確認ください)。納品の確認で打ち合わせをしたときにこの事実が判明、おたがい爆笑してしまいました・・・。みなさま、こんな愛嬌あふれる(?)店主たちをどうぞあたたかい目で見守ってやってください!・・・本当に。

というわけでWill cafeファンのみなさま、しばしご辛抱を!

ストックホルム・カフェマニア?!

2005.7.5|book

「北欧みやげ市」に出品する商品のごあんないです。

ストックホルムをあるきながら思ったのは、「ああ、ここストックホルムにも「東京カフェマニア」のようなサイトがあったらよかったのに・・・」ということ。サイトはけっきょくみつからなかったけれど、ちょっと気のきいたこんなガイドブックならみつけました。題して、『ストックホルム「夏カフェ」案内』。

案内役をつとめるのは、ストックホルムの「サマンサ」さんこと(?)ミア・エールンさん。この本では、ストックホルムとその近郊の「夏カフェ」(夏季限定、あるいは夏こそ「最高」という湖畔や海に面していたり、気持ちのいいテラス席をもつカフェ)がエリア別に50カ所あまりピックアップされ、紹介されています。

たとえば「ベルマン美術館のCafe Bla Kanin」を例にとると、

「ベルマン美術館の庭では、あの有名な《吟遊詩人の時代》に迷いこんでしまったよう・・・。ルピナスやホップ、ルバーブが咲き乱れる花壇をそぞろ歩いていると、やがて湖水を臨むことのできる裏庭に出くわします。そして17世紀にたてられた建物にあるこのカフェでは、年季の入ったかまどの上にパイやパン、それにクッキーなどが並べられているのです。」

といった具合。

この本、北欧の「夏カフェ」に思いをはせながら眺めているだけでも愉しいのですが、本文のスウェ-デン語とともに英文も併記されているので実践的な旅行ガイドとしても威力を発揮してくれるでしょう。値段やカード利用の可否、トイレの有無、提供している料理がホームメイドがどうかといった情報が、ひとめでわかるようマーク表記されているところも便利です。

ウナギもいいけどコーヒーもね

2005.8.3|cafe

むかし、エチオピアにひとりの羊飼いがいました。羊飼いの名前は「カルディ」といいました。ある日、カルディはいつものようにかれの羊たちを放牧していると、なぜかその日にかぎって羊たちがいつもより元気に跳ねまわっていることに気づきました。みれば、羊たちは草むらの赤い木の実をたべています。そこでカルディは、そのふしぎな出来事を僧侶たちに伝えました。その話をきいた僧侶たちは、さっそくその赤い木の実を煎じて飲んだところ意識がいつもよりはっきりして、儀式でも眠くなることがありませんでした。その話は僧侶たちのあいだでまたたくまに広がり、そうしてその赤い木の実を煎じた飲み物も広まっていったのです。

これはよく知られるコーヒーの起源にかんするいいつたえです。もちろん、この話には諸説あって、その真偽のほども定かではありません。ただ、古来コーヒーが「覚醒作用をもつ一種のくすり」として飲まれていたのはたしかなようです。

どうしてこんな話を書いたのかというと、ぜひ夏バテ解消にコーヒーを飲んでいただきたいからにほかなりません。個人的な話になりますが、じつはここのところちょっと「夏バテ気味」で、きのうなどは朝から立っているのもしんどいほどの全身のだるさでした。そこで思い出したのが冒頭のおはなし。そういえば最近は、しごとで一日に何杯ものコーヒーを淹れているくせに自分ではあまり飲んでいませんでした。さっそく一杯、苦いコーヒーを淹れて飲んでみたところ、しばらくすると全身を覆っていただるさも薄れ、いつものように立ち働いている自分に気づきました。ここのところカフェイン摂取量がすくなかったせいでより効果てきめんだったのかもしれませんが、あらためてコーヒー一杯の威力に驚かされたひとコマです。

夏こそぜひ、一杯のあついコーヒーで身も心もシャキっといこうじゃあないですか!

コーヒーカップ

2005.8.5|cafe

もうずいぶんと前の話なのだが、からだの不自由なおじいさんが来店されたことがある。そのおじいさんは車いすに乗り、しゃべるのもままならないといった状態、当然ご家族の方が介助のため同行されていた。

ホットコーヒーを、ということだったのだが、ご家族の方からの指示でいっしょに空のグラスも添えてお出しした。不自由な手でコーヒーカップをあつかうのは大変だからという、ご家族の方の配慮である。はこばれたコーヒーを、身内の方がコーヒーカップから空のグラスへと移しかえようとすると、おじいさんはそれを拒み、震える手でなんとかしてコーヒーカップから飲もうとがんばった。それはたしかに危なっかしい光景で、ご家族の方ができればグラスで飲ませようとする気持ちも理解できた。

ただせつなかったのは、このおじいさんはきっとコーヒーが大好きなのだろうなというのが、痛いほどこちらに伝わってきたからである。コーヒーが好きなひとにとってなにより大切なのは、コーヒーをどう飲むかということだ。もちろん、あたたかいコーヒーはコーヒーカップで飲むものであって、グラスで飲むものではない。グラスで飲んでは、おいしいコーヒーだっておいしくなくなってしまう、おじいさんはきっとそう言いたかったにちがいない。

こんな光景を目にしておもったのは、からだの不自由なひとのための携帯用のコーヒーカップがあったらよかったのにということだ。本体の形状、材質、重さ、取っ手の位置や形態にじゅうぶん考慮し、しかもデザイン的にも洗練されたコーヒーカップ。家で使えるのはもちろん、外出時はこれを携帯し、お店ではこれに注いでもらえばいい。もちろん、中身を移し変えたとしても「コーヒーのたのしみ」は奪われない。100%満足というワケにはいかないにしても、すくなくともグラスで飲むよりはずっとマシ、そう、おじいさんなら言ってくれるのではないか。

コーヒー豆を買いに

2005.9.26|cafe

運動不足ゆえか、ここのところなんだかやけに歩きたい願望が募るいっぽうだ。おまけにきょうはさわやかな秋晴れ。そこで、家での仕事を一時中断して高円寺までぶらぶらとコーヒー豆を買いに歩いてゆく。

Oクンいきつけの「豆屋」、さわやこおふぃは高円寺駅のほどちかくにある。迷った末、深煎りの「さわや夏ブレンド」というのと9月限定の「今月のブレンド」とをそれぞれ100グラムずつ購入する。

9月のブレンドは、パナマ北部の「ベルリナ農園」で生産されたティピカ種をベースにしているとのこと。パナマの豆なんて、めずらしい。伊藤博『珈琲を科学する』(時事通信社)によれば、生産量自体が少ない上、その半分が国内での消費にあてられているのだそうだ。道理で耳なじみがないわけである。

それはそうと、はじめての店で豆を買うのはちょっとドキドキする。よくふくらむ新鮮な豆だろうか、香りはちゃんと広がるだろうか・・・そんなことをいちいちかんがえながら豆を挽き、ゆっくりゆっくり湯を注ぐ。さいしょのひとくちは、さながら祈るような気分である。

できあがったコーヒーは、バランスのよさとさわやかな酸味が印象的な端正な味わい。「アテ」なしで、できればストレートで飲みたい、まさにきょうの空のようなブレンドだった。

往復わずか5キロメートルちょっとの、コ-ヒ-豆を買いにゆくちいさな旅。いい気分。

みるっこ

2005.9.30|cafe

三年もたつと、さすがに店のあちらこちらに調子のかんばしくない部分がでてきたりするもので、ここ数日はグラインダー(コーヒーミル)の様子がなんとなくおかしい。

様子がおかしいといってもべつにあきらかに故障したというわけではなく、なんとなく微粉がふえたとか以前とくらべて挽き目が一定しないような気がするといった、そんなささやかなレベルのものである。とはいえ、いったん気になりだしたら最期、気になって気になって仕方がなくなる性格ゆえ、営業の合間に分解掃除をほどこしてみたりとあわただしい。

moiで使用しているのは、業務用のグラインダーや焙煎機で定評のあるフジローヤル製の「R-220」という機種で、コーヒー専門店などでよくみかける「R-440」という機種を家庭用にコンパクトにしたものである。ちなみに「みるっこ」というステキな愛称もつけられている。「家庭用」とはいえ、いちどに挽ける豆の容量がちがうくらいで、性能じたいは「業務用」とほとんど変わりがないという話だ。じっさい、知り合いの「豆屋さん」によればそうめったに壊れるものではないらしい。

ほんとうなら、不測の事態に備えて「ベンチ要員」を置いておきたいところではあるのだけれど、そのような余裕は残念なことに、ない。鳴りもの入りで登場したルーキーも、そろそろ肘に「不安」を抱える年頃にさしかかってきたということなのかもしれないが、夏も去り活躍の機会もますこれからの時期、なんとかだましだましでもふんばってもらわなければ。

みなさんも、うちの「みるっこ」に温かい応援よろしくお願いします。

アメリカ派?イギリス派?

2005.10.8|column

ちょっとお茶でも、と入った喫茶店。目の前に置かれたコーヒーカップやティーカップのセッティングをまじまじと見たこと、ありますか?

じつは、大きくわけて2種類のセッティング方法があるといわれています。まずはこちら、アメリカン・スタイルです。

ごらんのとおり、カップの把っ手が右側になっています。一説によると、カップを回さずともそのまま口へと運べるところが合理的でせわしないアメリカン・スタイルなのだとか。

一方、こちらがブリティッシュ・スタイルです。

ごらんのとおり、カップの把っ手が左側にきています。カップをくるりと回す、そんな余裕にこだわるのがブリティッシュ・スタイルなのだそうで。

じっさいアメリカやイギリスでのセッティングがどうなっているのか知らないのでなんとも言えませんが、アメリカ/イギリスのイメージがどうにも「紋切り型」で、ちょっと眉唾っぽいですね・・・。

さて、ここで問題です。moiでは、どちらのセッテイングになっているでしょうか?

正解は、ブリティッシュ・スタイルです。砂糖やクリームを使われるお客様が、左手でカップをおさえながら右手のスプーンでかきまぜるのに都合がよいだろうという理由から、こちらのスタイルをえらんでいます(全国の「左利き」のみなさん、ゴメンナサイ)。

こんどお茶を飲みにでかけたら、ぜひカップのセッティングにもちょっと気をとめてみてください。

北の国のコーヒー

2005.10.27|cafe

フィンランドでは「コーヒー」に困ることはないけれど、「おいしいコーヒー」は飲めないものとあきらめている。

そもそも日本とフィンランドでは、「コーヒー」という飲み物にたいするとらえかたが根本的にちがうのではないか。手元にあった『みちづれ』という三浦哲郎の短編をぱらぱらやっていたら、たまたまこんな《風景》と出会った。

横殴りの雪の中を歩いて連絡船の待合室のたどりついた主人公の姿がそこにある。「雪に濡れた頬をぬぐい、冷えた歯に滲みるコーヒーをちびちびと飲む」。さらに、「コーヒーカップのほとぼりで手を暖めながら、見るとはなしに眺めていると、(以下略)」。

ここに登場するのは、ちがいのわかるオトコやオンナがたしなむ嗜好品としてのコーヒーではない。北に暮らすひとにとってのそれはもっと「実用品」にちかいもの、ときに暖をとったり、長い夜を静かにやり過ごすための、いわば必需品としてのコーヒーなのではないだろうか。

おいしいコーヒーをぼくらが求めている以上に、あるいはフィンランドのひとびとは北に生きるものとしてコーヒーそれじたいを求めているのかもしれない。必需品であればこその「一人あたりのコーヒー消費量世界一」、つくづくそんな気がする。

コーヒーなみなみ問題

2005.11.7|cafe

なぜmoiでは、カップになみなみとコーヒーが注がれてでてくるのか、という問題です。

なんか飲みにくいなと感じているかたもいらっしゃるかもしれませんが、はじめにひとくち、ストレートで味わっていただきたいからというのがその答えです。といっても、べつにコーヒーに砂糖やクリームを入れないでほしいと言っているワケでは、断じてありません。お好きなようにたのしんでください。実際ぼくだって、ときには気分次第で砂糖やクリームを入れて日々のコーヒーをたのしんでいるのです。

とはいえ、コーヒーの味は千差万別です。酸味の強いもの、苦みの強いもの、すっきりとしたもの、濃厚なもの・・・。おそらく、ふだん砂糖やクリームを使われるかたは習慣的に、あるいはほぼ無意識のうちに一杯のコーヒーに対して使う砂糖やクリームの量を決めていらっしゃるのではないか、そんな気がします。けれども、その味に少なからぬ幅のあるコーヒーに対して、たとえば「角砂糖をふたつ」といったモノサシでは、つねに安定して「じぶん好みの味」をつくりだすことは容易ではないはずです。

ところが、moiではなみなみとカップにコーヒーがつがれているため、いきなり砂糖やミルクを入れると、場合によってはコーヒーが器からあふれてしまいかねません。そこでやむなく、最初にひとくちだけストレートでコーヒーを口にふくむことになります。「あ、わりとスッキリしてるな」とか「お、けっこう苦いな」とか。そして、そんな「味」の印象をいったんつかんでいただくことが、なにより「じぶん好みの味」をみつけるための近道だと思うのです。「いつもよりほんのちょっと砂糖を少なめにしよう」とか「クリームは多めのほうがよさそうだな」とか、いろいろ調節してみるたのしさもそこにはあるかもしれません。いままでその味にピンときていなかったコーヒーも、ちょっとした配合のバランスで好みの味に変わってしまう、そんなことだってあるのです。

というわけで、moiではコーヒーがなみなみ、なのですね。でも「なみなみ」すぎて、席まで運んでゆく途中、勢いあまってすこしこぼしてしまうことがときどきあります・・・スイマセン・・・。

オオヤさんのコーヒー

2005.11.23|cafe

京都の山里で、まいにち黙々とコーヒー豆を焼きつづける焙煎人オオヤさんのコーヒーです。京都では「オオヤさんのコーヒー」として知るひとぞ知る存在だというこのコーヒー、お世話になっている編集者Kさんが届けてくださいました。

オオヤさんは、焼き上がった豆をみずからの手で京都市内のカフェや喫茶店に納品します。生産性という面からすればあきらかに効率の悪い、こういう「手続き」にあえてこだわるひとがぼくはすきです。送り手から受け手まで、そのあいだに介在するものが少なければ少ないほど、伝わるものもまた大きいとおもうからです。いま世間を騒がせている「欠陥マンション問題」を例にとるまでもなく、いろいろなひとやものが絡めば絡むほどものごとはややこしくなり、夾雑物も多くなってしまいます。

さて、いただいたコーヒー豆は、エチオピア・モカ シダモG2(イルガチェフ)の中深煎りというもの。表面がつややかに黒光りするその豆は「中深煎り」というよりはむしろ「フレンチ」くらいの印象ですが、口にすると思いのほかさらりとしていて驚かされます。さすがにボディはしっかりしていますが、後味は透き通っているといった感じでしょうか。おいしいストレートは、それだけでじゅうぶん複雑で奥深い味がするものです。

コーヒーカップよりも、ちょっといびつな素焼きのうつわで飲みたい、そんなあたたかい味のする「オオヤさんのコーヒー」なのでした。

秋葉原のカフェ

2005.11.30|cafe

十数年ぶりで秋葉原へ行った。じつは、秋葉原へ行ってしまったのはちょっとしたアクシデントのようなものだったのだけれど、せっかく秋葉原まで来たのだから例のカフェに行ってみよう、そう思い立ったのだ。

もちろん、ここで想像力豊かなアナタは「だんな様、おかえりなさいませ~」という例のアレを思い出すにちがいないが、残念ながらそうじゃない。ぼくが行ったのは、大阪の老舗喫茶店丸福珈琲店が、この秋初めて東京に出店したCAFE丸福珈琲店である。

丸福といえばストロングと言われるほど、ここのブレンドは濃厚な苦みをもつことで知られている。先代が考案したという、一見ヴェトナムコーヒーのドリッパーのようなオリジナルの器具で抽出されるそれは、たしかに、いやむしろ実際のところ想定外の「苦み」であった。まさに、ストロング。一説には、「濃くてようけ入っとったら得」という大阪の客の心理を反映した結果では?という話もあるが、実のところは「先代の好みだったから」という案外フツーの理由らしい。

ところでこの「CAFE丸福珈琲店」は、わざわざアタマに「CAFE」と冠がついていることからもわかるとおり、丸福珈琲店がカフェ・スタイルを打ち出した新業態のショップである。内装もとてもこじゃれていて、ぱっと見ただけでは大阪の老舗喫茶店の経営とはとても思えない。聞くところによると、この丸福珈琲店の本店がある界隈は、なんでも相当にストロングな、つまり濃~い場所であるらしい。どうせこういうコーヒーを堪能するのであれば、ぜひとも本店で、これまた相当にストロングなたたずまいの客たちに混じって小さくなりながら(?!)味わいたいものである。これぞまさしく、苦~い体験。

「美学」だ。

2005.12.17|cafe

徳島の喫茶店「珈琲美学」さんのマッチ(画像)です。マッチの先が「珈琲色」になっているこだわりからして、すでに「美学」です。おみやげに持ってきてくださったKさんによると、この店のロゴデザインを手がけたデザイナーは、なんでも「ブルドッグソース」のロゴデザインを手がけたのとおなじ人物だそう。さすが「美学」だ。参りました。

で、今回いただいたのは深煎りの、その名もずばり、「美学ブレンド」。苦みと酸味のバランスがとてもよくて、かつ後味はすっきりと。老若男女を問わないその普遍的な味わいは、この喫茶店がその街で幅広いお客様から支持されていることを物語っているようです。こんなふうに、一杯のコーヒーから、見知らぬ街の喫茶店の様子を想像してみるというのもなかなか楽しいものなのです。

ちなみに徳島には、近々「自家焙煎カフェ」を始動する予定の知り合いがいるのですが、この話はぜひ正式にスタートしてから取り上げさせていただきたいと思っています。う~む、侮れないぞ徳島。乞うご期待。

Pen Station Cafe

2006.1.29|cafe

銀座あたりでお茶をしようと思うと、なんか落ち着かなかったり値段が高かったりで意外に苦労したりする。だったらいっそのこと京橋まで歩いて、「Pen Station Cafe」へゆくのが正解。

ペン・ステーションという名前がしめすとおり、ここは筆記用具でおなじみの「パイロット」が運営するカフェで、2階にはミュージアムもある。企業がアンテナショップとして、あるいは眠っているスペースの有効活用として、こうしたカフェを運営するというケースはけっしてめずらしい話ではないけれど、そういったことを抜きにして純粋に「カフェ」としてみても、ここはかなりイイ線いっていると思う。いや、むしろこの立地で、この値段で、このレイアウトで・・・ふつうだったらとてもじゃないけれど経営として成り立たないだろう。そこはなんといっても「企業系カフェ」の強みである。

じつはたいした期待もせず「カフェオレ」を頼んだのだが、これが思いのほかおいしく新鮮な驚きだったので、いまこうしてブログでおすすめしている次第。お昼ごはんに、銀座でおいしいビーフシチューを食べてしまったあとだったのでドリンクしかオーダーできなかったのだが、陳列されていた「ヨーロピアンシナモンロール」が気になってしかたない。

ちなみにここ、「京橋」という土地柄、平日の昼間はほとんど「ルノアール」のようである。

町と喫茶店

2006.2.21|cafe

朝、いつもより早く起きて鍼にゆく。この時期ぼくは、できうる限り吉祥寺から西へは行かないようにしている。なんといっても、スギ花粉の量がぜんぜん違うのだ。じっさい車窓からみえる眺めはのどかだが、よくみると茶色い「薄汚い花」をつけた忌まわしい杉の木がそこかしこに…。当然マスクは手ばなせません。

鍼の後、小平まで足をのばし、コーヒー好きにはちょっと知られた喫茶店「永田珈琲」に寄り道する。「ニュークロップの直火焙煎」にこだわった自家焙煎珈琲店なのだが、そんな気負いはみじんも感じさせない落ち着いた雰囲気の郊外の喫茶店である。

とはいえ、ぼくなどからすると、こういうちゃんとしたコーヒーを飲ませる喫茶店がある町とそうでない町とでは、なんというか「懐の深さ」という点でぜんぜんちがうように思える。いい喫茶店のない町での暮らしは、句読点のない文章とおなじで息苦しいのだ。ふつうあまり考えないかもしれないが、文章で句読点が占める役割はことのほか大きい。

いい喫茶店があるからその町に引っ越す。ナンセンス?でも、そのくらいのことを考えかねないのが「コーヒー好き」ってもんじゃないだろうか?

まめづくし

2006.2.27|cafe

さくっと散歩がてら三軒茶屋へ。たしかこのあいだ行ったのは・・・、思い出せないくらいむかし。劇的に変化したような気がするけれど、それはたぶん「キャロットタワー」などというものができたせいなのであって、周囲の街並はほとんど変わっていないような印象がする。

それはともかく、なぜ唐突に「三茶」なのかというと、これまた唐突に「豆がたべたい」とウチの奥さんが言ったからである。以前テレビだか雑誌だかで知った「mame-hico(マメヒコ)」というカフェに、いちど行ってみたかったのだという。「キャロットタワー」の裏手にそのお店はあった。高い天井と「金時豆」の色をした壁がいい雰囲気である。豆のキッシュやスイーツのほかに、小豆、金時豆、黒豆、うずら豆、虎豆などから好みで2or3種類を選ぶシンプルなプレートもあり、上品な豆の薄甘煮をアテにコーヒーや紅茶を飲むことができてなかなか楽しい趣向だと思った。

その後、家でのむコーヒーの「豆」をきらしていることを思い出し、茶沢通りにある「ビーンズ」というちいさな自家焙煎店で豆を買う。ブラジルサントスをフレンチローストにした「ブラジルフレンチ」と「ヨーロピアンブレンド」を100グラムずつ。ふだん行かない街へでかけるとき、以前は中古レコ-ド屋のありかをチェックしてから出かけたものだけれど、最近ではそれにコーヒー豆屋が加わった。律儀そうなおじさんが焼く豆からは、はたして「三茶」の朝の匂いがするだろうか。

宮越屋珈琲へゆく

2006.3.16|cafe

札幌の「宮越屋珈琲」が、日本橋三越本店の新館にある。東京進出の第一号店である(このあいだたまたま通りかかったら、新橋交差点にも大きな店舗をつくっていた)。いちどは行ってみようと思いつつなかなか機会に恵まれなかったのだが、ちかくに用事ができたついでにここぞとばかり、行ってみた。

出てきたのは、ちゃんとしたおいしいコーヒー。そのほかにも木目調のクラシックな佇まいのインテリア、オールドジャズのBGM、そしてロイヤルコペンハーゲン(?)のうつわと、お客様を「安心」させる要素のたくさんある、いわば「喫茶店の模範回答」のような店である。

ただひとつ「安心」できないのは、一杯840円~というその「お値段」。

甦ったルワンダ

2006.3.28|cafe

という、なにやらいかめしい名前のついたコーヒー豆をいただいた。編集者のKさんが、取材先の「コーヒーノート」という豆屋さんで手に入れたものだという。

ふだんぼくはあまりストレートをのむ機会がないのだけれど、ストレートコーヒーは旅ゴコロのようなものを刺激してくれるので嫌いではない。どんな土地でどんな人々によって育てられてきたのか、豆のかたちや香りをとおして想像してみることはたのしい。

いただいた豆は、その名のとおりアフリカのルワンダという国でつくられたものである。アフリカといえばコーヒーのルーツといわれ、「モカ」の産地としてしられるエチオピアやケニア、「キリマンジャロ」でおなじみのタンザニアといった国々のことがすぐ思い浮ばれるけれど、ルワンダという国の話はあまり耳にしたことがない。

それもそのはず、伊藤博『珈琲を科学する』によると、もともとコーヒーの栽培じたいは盛んな国だが、それぞれの農園の規模が小さいため生産量がすくないのだそうだ。さらに追い討ちをかけるようにして、90年代には激しい内乱のためコーヒーの生産じたいがストップしていたという経緯もあるらしい。つまり、こうしていま日本でルワンダのコーヒーがのめるということは、とりもなおさずルワンダという国が一時とくらべて平和になりつつあるということの証しといえるかもしれない。

はじめて口にするルワンダのコーヒーは、その渇いた土を思わせる独特の匂いとはうらはらに、思いのほか癖のないすっきりとした飲み心地であった。豆を煎じて飲んでいる、そんなふうにすら感じられる作為のないあじわいは、あるいは焙煎した「コーヒーノート」さんの哲学ゆえの結果かもしれない。「甦った」ルワンダのコーヒーが、いつでもぼくらの口に届くよう「平和」を願わずにはいられない。

ハリオ式

2006.4.7|cafe

京都のビーンズショップ「カフェ・ドゥ・ガウディ」さんにお邪魔したとき話にでた、「ハリオ式」にドリッパーを変えてみた。

これまで使ってきたのは「コーノ式」。コーノ式といえばペーパー用円錐ドリッパーであり、円錐ドリッパーといえばコーノ式の「専売特許」であった。そこに、ハリオが「殴り込み」をかけた。これはいってみれば「餃子の王将」の中国進出のような話であって、よほどの自信と覚悟がないことにはなかなかできない話である。

というわけで、さっそくふたつのドリッパーを並べてみる。「円錐形」「ひとつ穴」という特徴はまったくおなじ。サイズや穴の大きさにも目立った違いはない。ではなにが違うかというと、ドリッパーの内側の「リブ(溝)」の本数と位置が違う。コーノ式にくらべ、ハリオ式のほうがリブの本数が多く、しかも上部にまでスパイラルしながら延びているのだ。問題は、その「違い」がどう「味の違い」につながってくるか、ということなのだけれど、正直なところ、まだあまりよくわからない。

単純にかんがえれば、リブの本数が多いということはそれだけドリッパーとペーパーのあいだに隙間ができやすく、注湯したときの粉の膨張を、より妨げないですむということである。いいかえれば、よりしっかりと「蒸らし」がきくということだ。もうひとつ、おなじ理由からコーノ式とくらべたとき、よりスピーディーにお湯を落とすことも可能ということで、これはより幅広い味の表現が可能ということにつながる。逆にいえば、ちょっとした加減で味がブレやすいということでもあるけれど。

それはさておき、いまはそう、あたらしい自転車を手に入れた気分。意気揚々と、でもちょっとヨロヨロとしながらその乗り心地を楽しんでいるところだ。うまく乗りこなせるだろうか?コーヒーは、たのしい。

はじめての自家焙煎

2006.4.10|cafe

自家焙煎なるものに「挑戦」してみた。「コーヒー」をあつかう人間としていちどはじぶんでコーヒーを焼いてみたい、そうかねがね思ってはいたのだが、都会の賃貸マンション暮らしではけむりや匂いの問題などもあってなかなか手を出せずにいたのだった。

そんな折り、グラウベルの狩野さんの本で知ったのがコレ、「煎り上手」である。

くわしい説明はさておき、熱力学の応用により手網焙煎などにくらべてずっと気軽に、しかも短時間で焙煎できるというなかなかすぐれものの器具なのである。

そこでさっそくチャレンジということになったワケだが、洗濯物に匂いがつくから室内ではダメという妻の「言いつけ」に従いベランダへ・・・。さいわい、うちは最上階&ベランダが独立しているため近隣からクレームがくるリスクも少ない。それに、ふつう20分はかかるとされる「手網焙煎」に対しこの「煎り上手」なら5~6分程度の焙煎時間で済むという。これならなんとかなるだろうと踏んでの「強行突破」である。

準備万端、道具をセッティングし、さっそく開始。温度計やストップウォッチでのデータ記録にもぬかりはない。開始から4分弱でチャフが飛びはじめ、パチパチッという音とともに「1ハゼ」がはじまる。そのまま続けていると、けむりとともにチャフが勢いよく飛び散りはじめ、やがてピチッという音で「2ハゼ」がはじまる。そして「ここだっ」というタイミングで火から器具を離し、中の豆を急いでザルに出してやる。ここからはスピード勝負、余熱をとるためドライヤーで豆を冷やしたら出来上がり!所要時間はトータルで約8分といったところ。

生まれてはじめての焙煎にしてはきれいに焼けているが、これはぼくの実力というよりも「煎り上手」の実力であることに疑いの余地はない。じぶんで焼いた豆は、なんだかひと粒ひと粒が「こども」みたいで愛おしい。焙煎職人の方の気持ちが、ちょっとだけわかった気分!?

ほんとうならすこし豆を落ち着かせてやってから飲むべきなのだろうけれど、はじめての焙煎ということで我慢がきかず、ドキドキしつつさっそくドリップしてみた。

う~ん、思った以上にちゃんとしたコーヒーになっている。むしろ、予想以上の出来といえるかも。やるなァ、「煎り上手」。なにより、ついさっきまで青緑色していたコーヒー豆が、こうしてカップのなかでいまや琥珀色の液体になっているというその事実が感動的である。

焙煎職人の方が独自の技術と経験をもとにつくりだすコーヒー豆はさながら「芸術作品」のようなものだけれど、たまには日曜焙煎人のつくる「手作りオモチャ」のようなコーヒーもわるくない。

「拭き姿」のうつくしい...

2006.4.12|cafe

先月京都へ行った話は、すでに「moiのブログ~日々のカフェ(1)」でも書いたとおり。

その京都で印象的だったこと、をもうひとつ思い出した。それは、とあるカフェで目にした光景。そのカフェではたらく女の子のテーブルを拭くさまが、ほれぼれするほどうつくしかったのだ。べつだん、なにか特別なことをしているわけではない。なのに思わず引きつけられてしまったのは、きっとその動きにいっさいの無駄が感じられなかったからにちがいない。ふきんが端から端へと移動してゆく速さ、力のこめぐあい、そうした動作のすべてがまるで「作法」のように完成されている、と思った。とはいえ、彼女がそれを意識してやっていたとは思えない。おそらく子供のころ、お母さんか、あるいはおばあちゃんにしっかり教えられたのにちがいないし、実際それくらい、その動きは自然そのものだった。

なにかを「きちんとする」というのは、それが実は案外むずかしいだけにすばらしいことだと思う。そしてなんといっても、そのようにして拭かれたテーブルは洗い立てのシャツのようにさっぱりして気持ちよかった。

珈琲道場・侍

2006.4.14|cafe

亀戸にある喫茶店「珈琲道場・侍」(通称「コーヒー侍」?!)のマッチ。

ぼくにこの店の存在を教えてくれたのは、現在「亀戸」通勤中のNさん。コーヒーに、「貴族」や「伯爵」、「家族」がいることくらいはしっていた。しかし、よもや「侍」までいようとは。しかも、珈琲道場ときたもんだ。どんな「道場」なのだ、いったい?だいたいが「道場」に、「侍」である。おそらく、マスターは三船敏郎のような風貌をした眼光鋭い男にちがいないし、すくなくとも三ヶ月にいちどは日本各地の強者どもが「道場破り」にやってくるにちがいない。三船敏郎が「葉隠ブレンド」を淹れてくれる店。想像は膨らむばかりだ。

そこで、ぼくはなんとしてもNさんに「偵察」に行ってもらうことを決意した。「『侍』へは行かれました?」顔をみるたびに問いかける。「で、『侍』はどうでしたか?」またも、問いかける。「当然『侍』へは行かれたんですよね?」執拗にプレッシャーをかけること一ヶ月、さすがに根負けしたのか(?!)、ついにNさんから待望のレポートが届いたのだった。

「侍ブレンド」というのがありましたよ(ほぉ~)、バイトはみんな「男子」でした(うんうん)、カウンター席はぜんぶロッキンチェアーです(は?)、BGMはジャズでした(はぁ...)、マスターは「ふつうのひと」でしたよ(えぇ~)・・・なぜか聞けば聞くほどテンションが下がってゆく。とはいえ、マッチ箱を裏返せば、そこにはやはり気高き武士の誇りがしっかりと刻みこまれていて背筋が伸びる思いである。

「一杯どり」。まるで「居合い抜き」、ではないか。いったい客たちは、どんな表情をしてそんなコーヒーを口にしているというのか?もちろん、苦虫を噛みつぶしたような表情で眉間にシワを寄せて、だろうか?それとも・・・いけない、いけない、また想像が膨らんできてしまった。

特進クラス(?!)

2006.4.17|cafe

コーヒー豆を焙煎しようと思ったら、まず最初にしなければならないのがハンドピックである。

ハンドピックとは、焙煎に先立って、コーヒーの味に悪い影響をもたらしかねない「欠点豆」を取り除いてやる作業のこと。一方、「欠点豆」とはたとえばどんな豆のことかというと、虫食い豆、カビ豆、発酵豆、ヴェルジとよばれる未成熟豆などなど、場合によっては小石や木屑といった豆以外のものが混入している場合もある。と、ここまでは「教科書」的なお勉強の世界。

ところが、だ。じっさいにこの「ハンドピック」という作業をやってみると、これがなかなかに厄介な仕事なのである。まず「根気」がいる。ひと粒ひと粒を丹念に調べてゆく、まさに気の遠くなる世界。やはりこういうときこそBGMが必要だ。というわけで、BGMはジルベルト・ジルの「expresso 2222」。ブラジルの豆なので。

もうひとつの問題は、ひとことで「欠点豆」といっても、「日曜焙煎家」ごときではそうたやすく見分けがつくものばかりではないということだ。虫食いやカビ豆ならまだいいが、発酵豆などになってくると正直なところよくわからなかったりする。そんな苦労を先日あるお客様に話したところ、「それなら、明らかにいいものだけを選べばいいんじゃないの?」と言われた。目からウロコである。「めざせ東大!特進クラス」の発想ですね。なるほど。でも、教師歴50年のキャリアを誇る人物のお言葉と思うと、それはそれである意味シュールではあるが。

そこでさっそく、大粒で、かたちの比較的よいものだけをピックアップしてみた。いわば特進クラスの粒ぞろいの豆たちである。結果、なかなかおいしく焼けたところをみると、こんなふうに言うこともできるかもしれない。「ハンドピック」とは、おいしいコーヒーをつくるために十分な、「よい豆」だけを選びだす作業である、と。

before/after

kahvi ja munkki

2006.4.21|cafe

2月の営業再開にあわせて営業時間を変更させていただいた。平日のオープン時間をおもいきって遅くし、かわりにクローズ時間もすこし遅めに設定してみた。これまでの、経験に基づくデータ(?)やメニュー構成からかんがえてより自然な気がしたし、なによりmoiの場合、フリのお客様よりもめざして来てくださるお客様のほうが圧倒的に多いので、あらかじめ告知さえしっかりできていればさほどご迷惑をお掛けすることもないだろう、そうかんがえたのだ。

そして変更から二ヶ月あまり、そろそろみなさまにも受け入れていただけたような気がしている。クローズ時間をすこし後ろにずらしたことで、仕事帰りにも立ち寄りやすくなったという声もいくつかいただいたが、じっさい、これまで以上に遅めの時間帯にも活気が増したようだ。これはありがたい限り。

もうひとつ、営業する側としても、実際の時間以上の気持ちの「ゆとり」を手に入れることができた。たとえば、しっかり食事がとれる。こういう小さなことほどあんがい大きいのだ。そういえば、ヘルシンキの沖に浮かぶ要塞の島スオメンリンナには、最前線で戦う兵士の食事のためにパンを焼く巨大な石窯があるらしい。焼きたてのパンの威力がどれだけのものであったかはともかく、スウェーデン軍がロシア軍を撃退したのは歴史的事実。

けさも、大家さんからドーナツ(フィンランド風にいえば"Munkki"ですね)の差し入れをいただいたので、あわただしい中にもすこしばかりのコーヒーブレイクをはさむことにした。以前だったらかんがえられなかったことだ。コーヒーは、常連のオクムラくんからお裾分けいただいたCAFE SHOZOのフレンチ。おかげで士気が高まりました。

立ち止まる。ひと呼吸おく。一杯のコーヒーを口にする。そうして、その《大きさ》をあらためて心に刻みこむ。

休日と調律

2006.5.8|cafe

休日というのは、「調律」のための一日である。

肩、背中、足、腕、おなか・・・ゴールデンウィークのプチ戦争状態ですっかりズタ袋化してしまった身体を、「鍼」で「調律」する。ふだん出会わない人々、見れない景色、すべてが「調律」につながる。

乗り換えの「国分寺」ではじめての喫茶店をたずねる。これもまた「調律」だ。「どりっぷ」という名前の、三十年以上ここ国分寺の地で営業をつづける自家焙煎珈琲店。濃厚なマンデリンの深煎りをゆっくり味わいながら、おなじスピードで、Kさんから思いがけずプレゼントしていただいた『雪沼とその周辺』をゆっくり味わいながら、読む。

こんなささやかな「調律」が「あした」をつくるのだろう。

アアルトコーヒーさんのオリジナルブレンド

2006.6.14|cafe

開催中の荻田宗明「珈琲絵本展」(日曜日マデ)にあわせて、いまmoiでは特別にブレンドされた二種類のコーヒ-をお飲みいただくことができます。ことしの2月、徳島にオープンしたaalto coffee(アアルト・コーヒー)さんの焙煎人である庄野サンに、展示をイメージして配合していただいたものです。

ところで、「aalto coffee」さんの店名の由来はといえば、もちろんフィンランドの建築家/デザイナーのアルヴァー・アールト。「ひとりあたりのコーヒー消費量世界第一位」の国への敬意をこめて、一日に何杯でも飲めるコーヒーを提供したいという思いからこのような名前をつけたとのこと。

今回は、展示中の5.5mにおよぶ「絵本」のストーリー前半/後半にちなみ、作家さんによるいくつかのキーワードを手がかりに、焙煎人・庄野サンのイマジネーションで二種類のオリジナル・ブレンドをつくっていただきました。視覚だけでなく、味覚や嗅覚からも作品を楽しんでいただこうという、いわばコラボ企画です。

質のよいスペシャリティコーヒーにこだわり丁寧にハンドピックした「aalto coffee」さんのコーヒー、ぜひこのチャンスのお楽しみいただければと思います。

徳川将軍珈琲

2006.7.24|cafe

知ってしまうということは、ときとして「罪」なことである。

茨城にある「サザコーヒー」から販売されている「徳川将軍珈琲」をKサンからいただいた。話には聞いていたが、じっさいに口にするのは初めてである。

で、なぜそのコーヒーが「徳川将軍珈琲」と呼ばれるのかというと、まず、焙煎しているのが十五代将軍・徳川慶喜公の「ひ孫」にあたる徳川慶朝氏だからである。

さらに、慶朝氏は慶喜が外国人使節団にふるまったと思われるコーヒーの味を現代に「再現」するよう努めた。さまざまな資料をもとにたどりついた結論は、インドネシア高級品質のアラビカコーヒーを炭火焙煎するというものだった。「徳川将軍珈琲」の誕生秘話である。

というわけでやっと「試飲」のお時間となるわけだが、さすがにこれだけの「情報」を知ってしまうと、しまった、アタマの中はすでに「葵の御紋」でいっぱいなのであった。ダッ、ダダダダと、気を抜くと「水戸黄門」のテーマソングまできこえてくるではないか。もちろん、炭火焙煎独特のスモーキーな香りをかげば、チャララ~ンとお決まりの「印篭」登場のテーマソングにのって鼻腔もオープン。それ、そこのもの頭が高いっ!控えおろう!ははぁー!!!

え?味の感想?もちろん、

余は満足じゃ。カッ、カッ、カッ・・・

appel

2006.9.14|cafe

経堂のギャラリー&カフェ「appel」さんから、来月19日をもって閉店されるとのお知らせをいただきショックをうけている。それは、これで街からまたひとつ「好きな場所」が消えてしまうという寂しさであり、むなしさでもある。

店の価値というのは、(あたりまえだが)その大きさにあるわけではない。お店をやっているひとに、その場所をどういう場所にしたいかという明確なヴィジョンがあること。そして、じっさいの運営においてもじゅうぶんな愛情を注ぎ、誇りをもっていること。それがすべて、である。そしてその意味において、「appel」はじつに「いい店」だとぼくは思う。このおなじ東京に「appel」が「ある」という事実は、ぼくが「moi」を運営するにあたっても大きな励みとなってきた。ほんとうに残念だ。

ところで、「appel」について思うとき、ぼくはいつも「インデペンデント」ということばを思い出す。それはきっと、「appel」を運営されているTATTAKAさんと泉沢さんのおふたりがともにアーティストであること、ギャラリーのほか冊子の発行などを通じて現代美術家たちの活動をバックアップしてきたことと関係があるだろう。そこでは、「こうあるべきだ」というおふたりの確信がそのまま、真正直に「appel」という空間となって結実していたように思う。なにものにもよらず、自分の足で立つ者のまわりにはいつも清々しい風が吹くものだ。もちろん「appel」にもそういう清々しい風が吹いていた。

今後は、それぞれアーティストとしての制作活動に専念されるとのことだが、これまでどおり冊子の発行はつづけてゆく模様。「appel」のスピリットはそこに引き継がれてゆくのだがら、ぼくらはよろこぶべきなのかもしれない。

TATTAKAさん、泉沢さん、おつかれさまでした。そして、ありがとうございました。

WILL cafeさんのお引っ越し

2006.9.15|cafe

モイのケーキやスコーンを焼いてくださっているパティシエ、来栖さんのお店「WILLcafe」さんが近々お店を閉店・移転されることになりました。移転先はおなじ国立市内の谷保(最寄りはJR南武線「谷保」駅とのこと)で、年内にはあたらしい店舗での営業を再開される予定とのこと。

ところで、ご存知のように、現在のWILLcafeはmoiとおなじく建築家関本竜太さんの手になるもの。以前、関本さんも「ふたつのカフェ」というタイトルでみずからブログに書かれているように、moiとWILLcafeとのあいだには共通する要素も多い。ぼく自身、そんなWILLcafeさんに対してどこか「兄弟のような」感覚を抱いてきただけに現在のお店がなくなってしまうことには寂しさも感じてしまうのですが、緑に囲まれたあらたな環境のもと今後どんなお菓子が登場するのか、たのしみにしていたいと思います。

なお、現在の店舗での営業は来月14日[土]までとのことですので、「行こう行こうと思っていたけれど実はまだ・・・」という方、いまのうちですよ!

松屋式

2006.9.19|cafe

ちかごろ家ではよくこれを使う。

「松屋式」とよばれるコーヒーの抽出器具、いわゆる「ドリッパー」である。以前お客様から、そして最近もまたKさんから「松屋式」のことを聞き、このユニークな金枠のドリッパーをいただいた。くわえて具合のいいことに、ちょうどサイズ的にぴったりのサーバーを安く(在庫処分で千円也)手に入れることができたので、もっぱらコーヒーを淹れるときにはこれのお世話になっているというわけだ。

コーノ式にせよハリオ式にせよ、ネルドリップの味わいを念頭においたペーパードリップ用の抽出器具の場合、いかに理想的な「蒸らし」を実現するかがもっとも重要なポイントになっている。ペーパーを使いながらも、針金による最小限の支えのみによることでコーヒー粉の膨張をできるだけ邪魔しないよう工夫したこの「松屋式」は、ある意味この手のドリッパーのなかでは「最右翼」といえる存在かもしれない。

ほかにも、この「松屋式」では、

スプーンなどで(コーヒー粉の)中心を掘り、フィルターにそって粉の厚さを均一にする

とか、最初の注湯後、

ふたをして3~5分じっくり蒸らす

といったちょっと風変わりな抽出の「コツ」がある。くわしく知りたいひとは、総本山(!?)である名古屋の「松屋コーヒー」のWEBサイトをチェックされるとおもしろいはずだ。

ところで、このように世間にはさまざまな抽出器具のたぐいが数多く出回っていて、それはそれで楽しいことこの上ないのだが、果たして、それらの器具によって抽出されたコーヒーの味わいのちがいをどれだけ精確にぼくの舌が感じ分けているのかといえば、正直な話ほとんどわからないのである。ただなんとなく、漠然と「好み」がある程度だろうか。

いつか自信にみちて、そのちがいを「100字以内で述べ」れる日がやってきたら、そのときはまた報告しよう(もちろんエラそうに)。

cactus 408

2006.12.3|cafe

渋谷で以前《日曜日限定の週末カフェ》として営業されていたcafe cactusさんが、1年半ちょっとの充電期間を経て「cactus 408」として渋谷の街に帰ってきました!

今回は、渋谷のワークスペース兼イベントスペースRoom 408をホームグラウンドに毎週土曜日限定での"Reオープン"とのこと。土曜日にお時間のある方は、ぜひ明日香さん&和泉さんの「cactusシスターズ」がつくるとっておきのランチとスイーツをたのしみに足をはこばれてみてください。ちなみにフードコーディネーターとして活躍中の和泉さんは、現在「cafe『& R』」というかわいいイラスト満載のたのしいレシピ記事を雑誌「カフェ&レストラン」にも連載中。発売中の12月号はクリスマスパーティーをすてきに演出するメニューできっと役立ちますよ。お見逃しなく(しつこいようですが、同じ号ではmoi店主もコラムを書かせていただいてます)。

画像は、あいかわらず足をはこべそうにもない可哀想な店主を不憫に思って(?!)和泉さんがおいしいチョコレートケーキとともに持ってきてくださったcactus408特製コースター。坂本なおさんのイラストでお持ち帰りもOKとのこと。ほかにもいっぱいたのしい仕掛けがありそうです。

祝!Re OPEN

2007.1.9|cafe

ご存知WILLcafeさんが、十一日[木]よりJR南武線谷保駅そばに場所を移しRe OPENされます。去年の十月にいったんお店をクローズされて以来、ほぼ三ヶ月ぶりの再開です。

カフェ営業は、

木・金・土曜日 12:00~18:30(ラストオーダー18:00)

となるそうです。もちろんいままでどおりテイクアウトもOKとのことですので、お近くまでおいでの方はぜひ足をはこんでみてください。ちなみに場所はJR南武線谷保駅南口より徒歩二分、谷保天満宮のすぐ近くだそうです。

Nahdaan taas!

2007.2.14|cafe

お店を続けていると、ときどきこんなことに遭遇する。それまでちょくちょく顔を出してくれていたお客様が、ある日を境にパッタリ姿をみせなくなってしまうのだ。

moiをオープンする前、bar bossaのはやしさんから聞いて印象的だったのは、「短いあいだに頻繁に来店されるお客様は往々にして定着しない」という「教え」(?)である。はたして、その通りだった。いちど来店された後、しばらく週に一、二回といったペースでお店に足を運んでくださるようなお客様がときどきいらっしゃるのだが、そうしたお客様の場合、たいてい一、二ヶ月もするとまったく姿を現さなくなってしまう。こういうお客様は、いわゆる「熱しやすく冷めやすい」といったタイプなのだろう。なにかあたらしい対象へと、彼(彼女)の興味が移ってしまったにちがいない。

いっぽうで、そんな頻繁とはいえないまでも、たとえば月に一回くらいの割合でずいぶんと長いこと通ってくださっているようなお客様もいる。こういうお客様が、あるとき急に姿をみせなくなってしまったとしたら、これはもう相当に気になるのである。引っ越してしまったのだろうか?それとも体調でも崩されているのだろうか?もしかしたら、なにか失礼なことでもしたのだろうか?などといろいろ考えてしまうのだ。

ところで、先日ラストオーダーぎりぎりに飛び込んできたのは、そんなしばしば通ってきてくれているお客様のひとりで、仲のよい若いカップルだ。会話をしたことはないけれど、たいていは週末にふたりで、月に一、二回のペースで足を運んでくださる。いつもと様子がちがうのは、店に入るなりデジカメで写真を撮ったりしていること、あとは注文するのにずいぶんと迷っていることだろうか。オーダーを受けたメニューをひととおりお出ししてしばらくすると、「実は・・・」と男性が声をかけてきた。

話によると、そのお客様は翌日引っ越しを控えていて荻窪を去ることになったのだという。でも、moiのことがたいへん気に入っていたので最後に絶対来ようと、引っ越し前夜の慌ただしいなかふたりして足を運んでくださったとのこと。なるほど、そうだったのか。写真を撮ったり、注文を決めるのに悩んでいた理由がこれでわかった。そして、声をかけてくれたことをとてもうれしく感じたのだった。だって、もしこの二人がある日姿をまったくみせなくなったとしたら、きっと気になって仕方ないと思うから。

まだしばらくは荻窪を訪れる必要がありそうなので、そのときにはきっと立ち寄ります。そう言い残しておふたりは帰っていった。お元気で。また会いましょう。

PS.「記念撮影」ということで一緒に撮っていただいた写真。ノリで応じてしまいましたが、やっぱり照れくさいのでぜひ「消去」しておいてください(笑)。

MAIDO

2007.4.1|cafe

お待たせしました!

moiの姉妹店、その名も「MAIDO(マイド・カハヴィラ)」がこの春ヘルシンキにオープンします。コンセプトは《日本から毎度お騒がせします》。店名は、日本人にとってもっとも標準的なあいさつの言葉「まいどっ!」にちなんでいます。

フィンランド初のVihrea: Tee(緑茶)専門カフェとなる「MAIDO」では、茶室をイメージしたジャパニーズモダンな店内でGyoku-Ro(玉露)をはじめとする最高級の日本茶や四季折々の和菓子をお楽しみいただけるほか、「稲庭うどん(Inaniwan Udon)」や「日本酒(Sake)」などもご用意しております。

ヘルシンキにお越しの折は、ぜひ「MAIDO」へお立ち寄りください。魅惑の「着物美人」があなたをお待ちしております。

なお、くわしくはWEBサイトwww.maido.fiにてご確認ください。

珈琲ババロア

2007.8.28|cafe

どこに行ってもコーヒーがのみたい。できれば、ちゃんとしたコーヒーがのみたい。というわけで、福島では短い滞在にもかかわらず二度「珈琲グルメ」という喫茶店を訪れた。

深煎りの「グルメブレンド」もなかなかおいしいが、どうやらここの一番人気はこれ、「珈琲ババロア」らしい。どちらかといえば重厚な雰囲気の喫茶店なのにパフェ系スイーツのメニュー充実で、若いお客さんや女子が多いのもうなづける。

ウワサの珈琲ババロア。コーヒー風味のババロアの上にどっかりと鎮座ましますソフトクリーム、かなりのボリュームだ。せっかくだからと朝から食べてしまったのだが、正直「朝のおやつ」としてはヘヴィーです。

福島に行く機会があったら「おやつ」にぜひ。

サクラカフェ

2007.10.26|cafe

打ち合わせの後、新店のプロジェクトでお世話になっているIさんに清澄白河にあるsacra cafe.(サクラカフェ)へと連れて行っていただいた。

昭和初期くらいのものとおぼしき長屋のような造りの建物を改装し、大きな窓と柔らかな乳白色の壁がいかにもやさしい雰囲気のあたたかな空間。デンマークの王立アカデミーで使われていたという椅子がとても似合ってます(同席した建築家の関本さんが「モーエンセン?」と言ってましたが、さすが!正解ですね)。

ランチはカラダにやさしい有機や減農薬の野菜をたっぷり使ったメニューで、土鍋で炊いたという五穀米(?)もふっくらとしてとてもおいしくすっかり気に入ってしまいました。ロールケーキなど手作りのスイーツも絶品なのだとか・・・またぜひ時間を作ってお邪魔しなければ。ちなみにオーナーさんは、以前荻窪に住んでいらっしゃったとのこと。

いろいろな意味で、個人的にすごく好きなタイプのカフェでした。どうぞ仲良くしてください(笑)。

Diabetes Cafe

2008.1.10|cafe

去年から、あるサイトでぽつりぽつりと音楽のコラムを書かせていただいている。「Diabetes Cafe」というそのサイトは、その名のとおり糖尿病(=diabetes)の患者さんや日々現場で治療に従事されている方たちにさまざまな情報を提供したり、ネット上でチャットによるカウンセリングを行ったりといった活動をする「仮想のカフェ」である。

じつは、このサイトを主宰されているのは荻窪時代の常連さんで、「ナラティヴ・アプローチ」という観点から糖尿病の治療にあたっておられる杉本先生というお医者さんである。「ナラティヴ・アプローチ」というのはーいろいろ聞きかじった話を乱暴にまとめてしまうとー、治療をうけるひとそれぞれの「ストーリー」を尊重しつつ「生活の質」を下げることなくひとりひとりの患者さんに相応しい治療の道筋を(患者さんとともに)みつけてゆく、どうやらそういうことらしい(見当違いだったらごめんなさい)。それは従来からの糖尿病治療とはかなり様子が異なるようで、最初は患者さんもずいぶんと戸惑ったりするらしいのだが、次第に能動的に糖尿病とつきあってゆけるよう意識が変わってゆくのだという。

そんな話を荻窪で先生やその患者さんから興味深く聞いていたので、杉本先生から「Diabetes Cafe」のコンテンツとして音楽について書いてほしいと頼まれたときも、看護士さんや管理栄養士といった方々に混じってぼくなんかが書くのは場違いじゃないかとかんがえるよりは、むしろふたつ返事で引き受けてしまったのだった。もしかしたら相当に浮いているのかもしれないが、糖尿病とつきあいながら毎日を過ごされているような方々にとってちょっとした気分転換になったり、たとえばいつもよりも少したくさん歩いてみようかなとか、いつも砂糖をたっぷりいれて飲んでいるコーヒーをきょうはブラックで飲んでみようかなとか、そんなちいさな、ちいさなきっかけにつながる音楽を紹介できれば、とぼくもぼくなりに楽しみながら書かせていただいている。

いま糖尿病で通院されていたり、糖尿病のご家族がいらっしゃったり、あるいはまた「ナラティヴ・アプローチ」について関心を持たれた方はぜひ、いちど「Diaetes Cafe」を訪れてみていただきたいと思います。

無題

2008.4.15|cafe

ちょっとした用事があり、定休日にもかかわらず店へとでかけた。とても天気がよかったし、それにこの一週間というものやけにひまでいつになく(!?)体力もあり余っていたのでひさしぶりに自転車にまたがって行ったのだった。そうしてついでに、通り道にあって、以前から気になっていた一軒の喫茶店にはじめて立ち寄ってみた。

伝説的なロックフェスとおなじ名前をもつその喫茶店は、住宅街の一角の、こんもりとした屋敷森(?)の中にあって、ひっそりと時を重ねてきたようななんともいえず味のあるたたずまいをもっていた。ただ、ちょっぴり残念だったのは店名の由来が「伝説的なロックフェス」ではなく、スヌーピーに登場するあいつだったことだろうか。おもての看板のイラストが、それを力強く物語っていたのだ。それでも薄々、きっとお店の中ではこんな音楽がかっているのではと期待していたのだが、実際にかかっていたのはこんな音楽で、せめてこんな音楽がかかってくれればと思ったものの結局ずっとかかっていたのはこの音楽で、しかも店を切り盛りしている「ママ」のお気に入りらしく、ときおりハスキーな声でいっしょに口ずさんだりするのであった。そしてこの時点でぼくは、持っていたリチャード・ブローディガンの短編集を読むことを完全に放棄した。ブローディガンも伝説的なロックフェスも、ここからはあまりにも遠すぎた。

ホットコーヒーをたのむと、「サービスで『たっぷり』もできますよ」と声をかけてくれる。せっかくなので「たっぷり」をお願いして待つことしばし。運ばれてきたコーヒーは冗談じゃなく「たっぷり」で、ふつうの三杯分くらいはあろうかという量だ。そのうえ「よろしければどうぞ」と、コーヒーカップの受け皿にざらっとのせて「かりんとう」まで持ってきてくれる。一瞬、まるで名古屋の喫茶店にいるような気分になってしまった(名古屋の喫茶店に行ったことなんてないのに)。それにしても、豆から挽いて淹れてはくれるものの、けっしてコーヒー専門店というわけではないここの店のコーヒーはとてもまあるい味がした。邪気がない、とでもいうか。こういうコーヒーを、ぼくはまだ淹れることはできない。ここのところ、コーヒーをもっと学びたいという思いがとても強くなっているせいか、なんだかいろいろと感じ入ってしまった。

けっきょくのところ、(勝手に)期待していたような伝説のロックフェスもブローディガンもこの店に見つけることはできなかった。でも、いまさらそんな「日光江戸村」のような店があったとして、ぼくはそんな店に行きたかったのだろうか?とてもじゃないが気恥ずかしくて扉を開ける気すら失せたのではないか?だいたい、伝説のロックフェスもブローディガンもすでにこの世には存在しないのだ。だがこの喫茶店は実在する。なんてすてきなことだろう。

CAFE KICHI

2009.1.28|cafe

そういえば、正月明けに熱海を訪れたとき立ち寄ったカフェについて、なにも書いていないことにいまさらながら気づいたのだった。あまり時間がなく、アップできるような写真すら撮っていなかったのでなんとなく機会を逸してしまったというのが実のところ。あらためて思い出したのは、きょう、その熱海のお店CAFE KICHI(カフェキチ)のスタッフの方が連れ立って「moi」に来てくださったからである。

じつは去年の秋にも一度、スタッフのSさんが「moi」を訪ねてくださっている。そのときはぜんぜん熱海に行く予定などなかったのだが、ご存じの通り(?)年末になって不意に「温泉にでも行くかっ」と思い立ち、たまたま予約を入れたのが熱海にもほど近い網代の宿だった。さらに偶然、その予約を入れたすぐ後にKICHIでおこなわれる展覧会のご案内とともに、Sさんから手紙をいただいた。なんという絶妙なタイミング!というわけで帰りがけ、急ぎ足ではあったけれど、お邪魔させていただいたのである。

CAFE KICHIさんは熱海駅のすぐ近く、お土産屋さんが立ち並ぶ商店街からほんのちょっと路地を入ったところにあった。古い民家を改装したような味のあるたたずまい。とても静かで、おだやかなカフェ。荻窪時代の「moi」もしかり、路地裏でそっとみつけてくれるのを待っているかのようなカフェが、ぼくは好きだ。それになんといっても、豆を挽きハンドドリップで淹れてくれるコーヒー(ちなみにぼくが飲んだのは「モカ・フレンチ」)もおいしい。ぼくの場合、東京でもどこかよその町でも、「落ち着いておいしいコーヒーを飲める場所」がひとつあるだけでその町に対する親近感というか愛着がぜんぜん違ってくるような気がしてならない。

というわけで、

もしつぎに熱海を訪れることがあったなら、行きがけと帰りがけ、最低2回はこの店を訪れるような気がする。もちろん、今回は食べられなかった「桜エビとしらすのピザトースト」もぜひ注文してみよう。熱海はもちろん、東伊豆方面に遊びに行かれる方もぜひ。

生活の句読点

2009.7.13|cafe

2002年の7月、「moi」を荻窪にオープンしたときぼくはウェブサイトに、一杯のコーヒーは

「生活にとっての句読点のようなもの」

と書いた。

仮にこの世の中に「句読点」が、つまり「、」や「。」が存在しなかったとしても、ぼくらは文章によってコミュニュケーションすることはできる。じゃあ、「句読点」なんて不必要なんじゃないかと問われれば、あるいはそうかもね、と答えることだろう。と同時に、それについてはぼくはこんなふうにもかんがえる。なくてもいいけど、でもあったほうが全然いいものなんじゃないかな?、 と。

なんだか理屈っぽくなってしまったけれど、ぼくはこの「句読点」をそのまま「カフェ」、あるいは「一杯のコーヒーとともにカフェですごす時間」と言い換えてもかまわないんじゃないかと思っている。カフェもまた、なくてもかまわないが、でもあったほうが全然いいもの、だからである。

ところでこれはちょっとした愚痴と思って聞いてほしいのだが、残念ながら、ぼくの暮らす東京でカフェを取り巻く状況は相変わらず厳しい。まずは「不必要」と思われるものから削ってゆく、そんなとき、お茶をする時間(そして、お金)はいちばん最初に削られる対象であり、いちばん最後になってようやく戻ってくるものであるらしい。「句読点」を削ってもとりあえず文章は成立するから・・・。そんな論理の下、こうして生活から「句読点」が消えてゆく。

「句読点」を欠いた生活はしかし、それを欠いた文章とおなじで味気なく、息苦しい。旅行や大きな買い物は文章にたとえれば段落を変えるようなもので、一時的なリセットになったとしてもまた「句読点」のない生活がつづけば呼吸困難になるのはあきらかである。べつにコーヒーである必要はないけれど、風通しよく生きるためにほんとうに必要とされているのは「段落を変える」ことではなく、日々の暮らしのなかに適当なタイミングで「、」や「。」を打つことなのだ。ぼくはそう思っている。

そしてだから、それでもぼくはカフェをやっている。

ヘルシンキという街は、ぼくに言わせれば、「句読点」のもつ意味を知っているひとびとが暮らす土地である。街のそこかしこに、生活に精妙なリズムをもたらす「句読点」がある。都市の真ん中に、ちょっとひと息つくのにうってつけの公園があり、森があり、水辺がある。そしてもちろん、カフェがある。

白状すれば、ぼくはフィンランドで飲むコーヒーの味は好みではない。でも、フィンランドのカフェで、そこに暮らすひとびとに混じってコーヒーを飲む時間がとても好きだ。機能的なもの、合理的であることを重んじるはずのフィンランドのひとたちが、「時間がないんだから省いちゃえ!」とはならずに、あのように足繁くカフェに入りコーヒーをすすっている姿は意外でもある。かれらの合理的な発想の裏側に、一見「無用」とも思えるカフェですごす時間があったのか!、そんな感じである。

今回のフィンランドの旅でぼくは15、6軒ほどのカフェに入り、そこで思い思いの時間をすごすひとびとを眺め、また黙々と仕事に打ち込むひとびとの姿をみた。それはまた、ぼくにとってはなんともしあわせで、また眩しい光景だった。そしてそんな光景を眺めながら、

「この仕事もなかなか捨てたもんじゃないな」

なんて、性懲りもなく相変わらず食えないことをかんがえていたりするのだった。

さてと、

なんとなく切り上げるタイミングをつかめないままだらだらと続けてきたこの旅行記ですが、とりあえずこのあたりで(いい加減)終わりたいと思います。いつもながらお付き合いくださいましたみなさま、どうもありがとうございました!

三段活用

2009.8.19|cafe

時間をつぶそうと、駅にほどちかい、やや古めかしい感じのする喫茶店に入った。

カフェオレをたのんで文庫本をひらくも、なにかいまひとつ落ち着かない。青くライトアップされた天井のせい? やけに入り組んで配置された座席の、それとも窓辺に飾られたファンシーなクマさんの置物のせい? などとかんがえていたのだが、後から入ってきた客たちは、常連なのだろうか、みな落ち着き払ってのんびりくつろいでいる。

そう、要ははじめて入ったお店だから落ち着かなかったのだ。いやむしろ、はじめて入ったカフェや喫茶店で落ち着けることのほうが「奇跡」なんじゃないだろうか? そんな基本中の基本(?)をうっかりぼくは忘れていたのである。

そもそも、個人経営が多いカフェや喫茶店というのは、(moiも含め)よくもわるくもインティメイトな空間になりやすい。なので、

はじめて足を踏み入れるときは恐る恐る緊張しながら、

二度目には平常心で、

そして

三度目には居心地よく、

そんな「三段活用」を要するのである。一回入っただけで「居心地悪かった」と結論づけるのは、だからおっちょこちょいの言い草なのだ。三回目には、もしかしたら自分にとって「最高に居心地いい場所」に変わるかもしれないのに。

もちろん、ス○バもド○ールもファミレスもホテルのラウンジも、おっちょこちょいにはやさしい場所である。趣味性をばっさり削ぎ落とすことで、だれにとっても、どこで入っても、はじめて入っても「それなりに落ち着ける」、そういう空間を意図してつくられているからである。

でも、そういう場所ではなんとなく物足りない、味気ない、そんなふうに感じるひとは例の「三段活用」(あるいは「三度目の正直」)を信じて

気になる店には三度通え

の「公式」を実践すべき、そう思うのである。

もしものコーナー

2010.4.17|cafe

もしも、わんこそば屋のようなコーヒー屋があったら……

お客様がカップのコーヒーを飲み干すやいなや、背後に控えたスタッフがすかさずおかわりのコーヒーを投入。もちろん「有料」。おかわりが不要なお客様はどうするのかというと、飲み干したと同時に、カップをふせる。タイミングが狂うと熱々のコーヒーが手にかかることになるので注意が必要だ。そうなると、スタッフの採用基準はまずなによりも「俊敏さ」ということになるだろうな。

と思ったのだが、お客様全員の背後にコーヒーポットをもったスタッフをスタンバイさせておくとなると一体どれだけの数のスタッフを雇わなければならないのか……

なーるほど、この世に「わんこそば屋のようなコーヒー屋」が存在しない理由がよくわかった。どんなバカげたことでも、一生懸命にかんがえる習慣は大切だな。それによってはじめて分かるってこともあるもんだ。じゃ、次、「もしもカメルーンに支店があったら」についてかんがえてみよっと!

プレイタイムカフェさんの閉店を知って

2011.5.29|cafe

こればかりは、どうしても書いておかないわけにはいかない。

郡山の「プレイタイムカフェ」さんが、東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染を理由に「閉店」されるそうだ。オーナーさんが書かれたブログの記事を読み、その無念さや悔しさを思うと心が張り裂けそうだ。

「プレイタイムカフェ」のオーナーさんとは直接の面識はないとはいえ、お店の存在はもちろんずっと前から知っていたし、ツイッターでフォローさせていただいていることもあり、3.11以降かなり緊迫した状況に置かれていることは理解していた。なので、今回「閉店」を決断されたことを知ったときも、驚きよりはむしろ「ああ、やっぱり」という失望感のほうがずっと強かった。

ちいさなお店というのは、哲学者パスカルが語るところの「一本の葦」同様、か弱い存在である。それでも弱いなりに日々ちいさな努力を重ね、信頼や愛着を得ることでひとりひとりのお客様に支えられてようやく大地に根づき、少しずつ、ほんとうに少しずつ育ってゆくことができるものなのだ。たとえば大手のセルフカフェなら、その資金力やマニュアルの下、初めての土地でもすぐさまある程度の利益を上げてゆくことはできるかもしれない。でも、ちいさなお店がそれをやることはとてつもなく難しい。すくなくとも、とても時間を要することだ。そのことをよく知っているからこそ、ぼくはいま大きく憤っている。さながら仲間を通り魔に殺されたような心持ちとでもいえば、いまの心境が多少は伝わるだろうか?

ひとたび事故が起きれば、ほんの一瞬にしてひとが日々努力を重ねてようやく築き上げてきたものを打ち砕き、大切な人との思い出を奪い去り、情け容赦なくその土地から引き剥がす、そもそも「原発」とはそういうものなのだ。だからこそ、そのような人間の尊厳を奪いさるモンスターは技術として「実用化」すべきではない。少なくとも、今後の社会においてはそうした理解の下べつの方向にシフトすべきだと、強くぼくはかんがえる。

本当に、読めば読むほどつらく悲しい現実のなかにあって、それでもオーナーさんはこんな風におっしゃっている。「命が助かったからには、絶望することなく、楽観することもなく、生まれてきたからには死ぬまで生きるということを、できれば、楽しみながら、まっとうしていこうと思います」。なんて「強い」ことばなのだろう。

パスカルの「パンセ」は、それが断章ということもあってとても読みづらい。読みづらいけなりに、ぼくは読んでこんなふうに理解している。

人間はとてもか弱い「一本の葦」である。一本の葦が嵐の前ではなすすべもないように、人間も宇宙(世界とか現実とか言ってもいいかも)の前ではちっぽけな存在である。でも、とパルカルは言う。人間は「考える葦」である、と。人間は、自分がいかに弱いものであるかを「知っている存在」である。いっぽう、宇宙はなにも知らない。人間はか弱いけれど、自分がか弱い存在であるということを知っているからこそ、宇宙と向き合える。向き合うというのは、かんたんには「折れない」ということだ。一本の葦は強い風にあおられ、地面に叩きつけられそうになるけれど、またすーっと真っすぐ立ち上がる。ひとの存在はちっぽけだけれど、考え、思いめぐらすことだけは無限にゆるされている。だからこそ、考え、思いめぐらすことで、ひとはなんの感情も持たないこの殺風景な宇宙とわたりあい背筋を伸ばして生きてゆくことができるのである。

今回「プレイタイムカフェ」さんの閉店を知り、なにかオーナーさんにはお声をかけたいと思ったのだけれど、その心の痛みを思うとなにもかけることばを思いつかないままいまに至っている。でも、日々なにかを思い、知り、感じ、考えるなかで、なにかふたたびそれが「かたち」になった際には、ぜひ大きな声で祝福のことばをかけさせていただきたいと思っている。

通なひと/価値を見いだすひと/選ぶひと/夢をみるひと/世界を股にかけるひと

2016.3.13|cafe

◎ 通なひと

掲載されていないにもかかわらず、店内でちらほら雑誌「Hanako」の吉祥寺特集を手にしたお客様をみかけるようになり、そのたび、たぶん自分だったらまず掲載されているお店に行くよなァとちょっと不思議な気分になる。(掲載店はどこもみな混雑で入れずとりあえず空いている店に入った)という可能性はひとまず頭の中で強く打ち消し、(みなさん「Hanako」に載っていないようなお店を探すことを好む〝通人〟なのだ)と思い込むようにしている。

◎ 価値を見いだすひと

そこそこおいしいコーヒーが、コンビニに行けばたったの百円で買えるそんな時代に、わざわざ数倍ものお金を支払ってモイでコーヒーを飲んでくださるお客様がいらっしゃることを日々ありがたく感じている。ある意味、〝同志〟とも思っている。なぜなら、そのひとたちはモイで飲む一杯のコーヒーに〝価値を見いだすひと〟だからである。モイのコーヒーは、お客様の顔をみてつくられ、ひとの手から手へと渡されるコーヒーである。コンビニのコーヒーには真似できないその部分に、きっとお客様は価値を見いだしてくれているのだろうと思う。けれでも、価値に拠るものは弱い。じっさい、砂漠をゆくキャラバン隊にとって、それはまずまっさきに「持ってゆくものリスト」から削られてしまうだろうものだ。でも本当にそうなの? キャラバン隊の人びとが砂漠のさなかにあっていちばんに恋い焦がれるものは、じつはこういう価値に拠るものなのではないか。その意味で、価値に拠るものは強いのだ、本当は。そしてたぶん、それが判るひとはきっとモイに来てくれる。

◎ 選ぶひと

誕生日のお祝いにと、お客様から花をいただいた。ひとくちに花といってもさまざまな種類があり、またいろいろな色がある。そのなかでこの花を、そしてその色を選んでくださったわけである。プレゼントのありがたさとは、その「もの」以上に、じつはそれを選ぶ気持ちにこそあるのではないか。

◎ 夢をみるひと

カフェをやっていてもっとも理想的なのは、いつもそこそこに忙しいという状態ではないかと思っている。でも、そこそこ忙しいということは一年を通じても数日あるかないかで、じっさいには、カフェの日々とは「めちゃくちゃ忙しい」と「めちゃくちゃ暇」のだんだら模様のことである。だからもう最近では、そこそこに忙しいカフェなどというのはしょせんガンダーラ、どこかにあるユートピアなのだとかんがえるようになった。

◎ 世界を股にかけるひと

世界を股にかけるとはよく耳にする言い回しだが、最近その「世界を股にかける」の実例を身近なところで目撃し感動している。まァ、うちのスタッフのことなのだけれど。彼女は、ゼミの研修で台湾から帰国したあくる日モイで一日はたらき、その翌朝には、こんどは卒業旅行のためインドへと旅立っていった。店主が中央線を反復横跳びしているあいだに、世界を股にかけるひとは一足飛びでガンダーラへとたどりついてしまうのだ。

麗子の喫茶店

2017.5.1|cafe

「麗子像」でおなじみ岸田劉生の娘麗子が経営する喫茶店が、戦前、昭和9年ごろ東中野にあったそうだ。店の名前は「ラウラ」といった。麗子本人がカウンターに立ち接客していたが、雑誌などで取り上げられ物好きの客が新宿あたりから詰めかけるようになると、そんな客たちの相手に疲れたのか、はたまた経営じたいに飽きたのか、姿を見せなくなったという(林哲夫『喫茶店の時代』編集工房ノアより)。とはいえ、押しかける気持ちもわからないではない。だって、リアル麗子見てみたいし。

ほかにも、東中野には吉行エイスケが経営するバーもあった。店名は「アザミ」と紹介されていたりするが、もともと「アザミ」は於保という医学博士の未亡人が震災前に開いた店で、銀座の資生堂横に移転した後に吉行エイスケが譲り受け、「カカド」(あるいは「カアド」)という店名で経営していたはず(安藤更生『銀座細見』(中公文庫)、小松直人『cafe jokyu no uraomote』(二松堂))。

青蛾

2017.5.9|cafe

かつて新宿に「青蛾」という伝説の喫茶店があったことは聞き知っていたのだが、ぼくが中学生のときに閉店しているので当時のことについては実は何も知らない。

その後「青蛾」は東中野に移転しギャラリーとして存続してきたが、いつだったか調べ物で訪れた新宿区歴史博物館で「青蛾」が喫茶を再開するというニュースを偶然知って訪ねるのをとても楽しみにしていた。しかも、日頃からなにかとお世話になっている「かうひい堂」の内田牧さんがコーヒーを担当されるという。

建物こそにぎやかな山手通りに面した現代的な空間だが、家具やうつわは当時のものがそのまま使われているのが喫茶店好きにはうれしい。その上さらに、牧さんの淹れてくれるコーヒーを飲みながら好きな本が読めるなんてなんと贅沢なことか。レモン味とバター味の「青蛾」オリジナルクッキーもおいしい。

なお、店内は禁煙。PC、携帯の店内での使用は不可なので、行かれる方は好きな本を片手に出かけましょう。

すべてのカフェは「おじさん」である

2018.3.6|cafe

店をはじめてかれこれ16年になる。16年にもなるのに、いまだにすっきり答えることのできない質問がある。

── カフェとはなにか?

あるアメリカの社会学者は、それを「サード・プレイス」、つまり家庭でも職場でもない第3の「居場所」と言った。なるほど。ただ、それはかならずしもカフェにかぎった話ではなく、ひとによっては公園であったりバーであったり、あるいは映画館であったりもするだろう。

日常からの避難所(シェルター)、逃避所(アジール)といった言われ方もする。だいたいにおいて同意だが、これらの単語はあまりにも「せっぱつまった感じ」が前面に出すぎてはいないか。

それが、つい先日のことだったが、一冊の本を読んでいてこれだ! という表現に出くわしたのである。俳優にして映画監督、美食家にしてエッセイスト、伊丹十三の「ぼくのおじさん」という文章がそれだ(伊丹十三 単行本未収録エッセイ集『ぼくの伯父さん』つるとはな所収)。

伊丹は、近くて遠い、遠くて近い、そんな「おじさん」という存在の絶妙な立ち位置に目をつける。

ひとりの少年がいるとする。あたりまえすぎてふだんは気づかずに過ごしているが、ときどき親の押しつけてくる価値観や物の考え方にどうにも息苦しいような、うっとうしいような、そんな気分に見舞われる。「おじさん」はそんなところに、ある日ふらっとやってきて、たとえば、親だったら「男なら泣くな」と言うところを「人間誰だって悲しい時には泣くんだ。かなしけりゃ泣いてもいいんだよ」みたいな、親のディスクールと違ったディスクールで「親の価値観に風穴をあけてくれ」たり、あるいは「カーブの投げ方を教えてくれたり、コーヒーなんか飲ましてくれたりもする」。ふだんからべったりくっついているわけではないけれど、いつも心のどこか片隅にその存在はあって、いざというときには黙って肩を抱き寄せてくれる。そんな、その人がいてくれるというだけで、なんとなくホッとし、またなんか気が楽になるような「なんだか嬉しい存在」、それが「おじさん」である。

また、「おじさんは遊び人で、やや無責任な感じだけど、本を沢山読んでいて、若い僕の心をわかろうとしてくれ、僕と親が喧嘩したら必ず僕の側に立ってくれるだろうような、そういう存在」であり、「おじさんと話したあとは、なんだか世界が違ったふうに見えるようになっちゃった」りもするという。いやいや、なんというか、これはもう完全に日々の「カフェ」の立ち位置じゃないか。「おじさん」同様、「カフェ」もつねにみっちりくっついているような関係ではないけれど、寂しいときに会いにいけば甘やかしてくれ、うれしいことがあれば思わず報告にいく、そんな絶妙な距離感できょうもこの世界のどこか片隅にひっそり存在している。そして、ある日不意にこの世からいなくなってしまったら、なんでもっと会いにいかなかったのだろうと猛烈に後悔するのである。

世界の真ん中に家族のディスクールや仕事のディスクールがあるならば、そうしたディスクールとはまったくべつの場所にべつの種類の、むしろそうした「しがらみ」をペロッと剥がしてしまうような、いってみれば「関節はずし」のような「カフェのディスクール」だってあっていい。そしてじっさい、そういう仕方で「カフェ」は、ある。

カフェとはなにか? と問われたら、だからこんどからはこう答えよう。すべてのカフェは「おじさん」である、と。

2019年12月ヘルシンキのカフェ・アアルトが京都にやってくる!

2019.6.27|finland

ヘルシンキのカフェ・アアルト(cafe aalto)が、2019年12月京都にできます。ヘルシンキに次ぐ2号店が海外、それも日本というのにはびっくりしました。場所については、いまのところ京都の河原町エリアという以外は明らかになっていません。

カフェ・アアルトといえば、フィンランドの首都ヘルシンキを訪れる人ならば一度は足を運ぶといってよいほど有名なスポットです。フィンランド随一の大型書店「アカデミア書店」の2階にあるこのカフェ・アアルトは、ヘルシンキの中心部という絶好のロケーションにくわえて、フィンランドを代表する建築家アルヴァ・アアルトが建物全体の設計を手がけているということもあり、世界各地から北欧のデザインや建築に関心のある人びとが数多くやってきます。もちろん、観光客のみならず、本屋に買い物にきた人や近隣ではたらく人びとの憩いの場としても人気です。

公式サイトによれば、カフェ・アアルトのオープンは1986年11月。かつて、やはりアアルトが設計した「ラウタ・タロ(鉄の家)」と呼ばれるビルディングにあったカフェで使われていた調度品を引き受け、またアアルトの未亡人であるエリッサから「アアルト」の名前を使う許可を得た上で出発したという、まさにアアルト財団「公認」と言ってもよい由緒正しいカフェなのです。じつは、恥ずかしながら、このカフェ・アアルトの店内で使われている黒いレザーを張った真鍮のフレームの椅子がアアルト特製だとはいままで知りませんでした。この椅子、現在は製造されていないはずなので、京都のお店でははたしてどんな椅子が使われるのかそのあたりも楽しみです。

ところでこのカフェ・アアルトですが、日本の北欧好きの間ではまた別の理由からよく知られています。それは、この場所が2006年に公開され人気となった映画『かもめ食堂』のロケに使われているからです。小林聡美演じる主人公と片桐はいりが「ガッチャマン」の主題歌を歌うシーンといえば、あるいはピンとくる人もいるかもしれません。カフェ・アアルトは、日本人観光客にとって、いまや『かもめ食堂』聖地巡礼ツアー(?)の超重要スポットとなっているのです。

さて、今回の「カフェ・アアルト京都店」にかんして言えば、内装はもちろん、そのメニューも気になるところです。

現時点でわかっているところでは、サーモンスープやシナモンロール、それに本国でも人気のブルーベリーパイなどを食べることができるようです。その他、オーナーのマルコ・サラチーノ氏が厳選したコーヒーやアルコール類も提供予定。ちなみに、サラチーノ氏は先代のマイヤ=リーサ・ショーベリ氏の息子で、お父さんはイタリア人なのだとか。

今回いろいろ調べていて知ったのですが、じつはこのカフェ・アアルトにはかつて「幻の東京出店計画」があったようなのです。それは2012年頃のこと、東京駅の八重洲ブックセンター内に出店すべく準備を進めていたものの、その後なにがしかの事情により立ち消えになってしまったようです。その意味で、今回の日本進出はオーナーのサラチーノ氏にとっても感慨深いものがあるのではないでしょうか。

この「カフェ・アアルト京都店」は、愛媛県・道後温泉でホテルなどを経営する茶玻瑠グループ系列で、東京・八丁堀で女性限定カプセルホテル「MAYU TOKYO WOMAN」を経営するチャハル・ホテルズ&リゾーツが運営します。

一瞬、不思議な気もしましたが、愛媛県といえば長年フィンランドに暮らしマリメッコやアラビアの芸術部門で活動する石本藤雄氏の郷里。そして、ホテルを会場に個展を行ったり、ホテルのワンフロアまるごと石本氏がプロデュースするなど、以前よりこの茶玻瑠グループと石本氏とのつながりは深く、どうやら今回の出店もそのようなつながりの中から生まれたものといえそうです。実際、いま表参道のスパイラルで開催されている「石本藤雄展 マリメッコの花から陶の実へ」に合わせて館内のカフェではカフェ・アアルトのメニューが期間限定で提供されていますが、それもこうした背景あってのことと思われます。そう考えれば、この展覧会の巡回先が東京のほか愛媛と京都なのも納得のゆくところです。

これまで、北欧に関連するお店やイベントはどうしても東京が中心になりがちでしたが、今回まずこのように関西エリアに出店されるのは関西の北欧好きの方にとってはうれしいことでしょうし、東京の北欧好きにとっても京都に行く口実ができたという点で悪くはないように思います。とりあえず続報を楽しみに待ちたいところです。

「かもめ食堂」は何度観てもいいですよね。〝見る夏休み〟って感じ。

コーヒーも受け皿で

2019.9.4|finland

19世紀に活躍したフィンランドの画家、アルヴィド・リリェルントの『コーヒー休憩』というタイトルの作品です。

素朴な衣装を身につけた女性が、仕事の合間にコーヒーを飲んでほっと一息ついています。女性は職工でしょうか。これといった装飾もない土壁のような背景からして、彼女がいるのは作業小屋のような殺風景な場所にみえます。気持ちすぼめた口は、まだ湯気の立ちのぼるコーヒーが冷めるのを待っています。そして、目を閉じたその表情から、いま彼女はコーヒーの香りを楽しんでいる真っ最中であることが伝わります。

それはともかく、すでにお気づきのようにこの絵の中の女性がコーヒーを楽しむ姿はちょっと独特です。

なぜなら、右手にコーヒーカップを持っているのはよいとして、彼女の左手にはなみなみとコーヒーが注がれたソーサー、つまり受け皿があり、どうやらこの女性はその受け皿からコーヒーを啜ろうとしているらしいからです。

ご存知の方も多いでしょうが、じつは18世紀にはこうした飲み方が一般的だったのだそうです。現代の目からするとちょっとお行儀悪くみえてしまいますが、当時はイギリスやフランスの貴族たちもこのようにしてコーヒーや紅茶を楽しんでいました。

その後、19世紀になるとこのような飲み方は廃れ、労働者階級の人たちの間にだけ残ったといわれています。この絵の中の女性が職工と思われるのも、その衣装や背景だけではなく、そのような習慣が物語っているからです。

ところで、フィンランドを代表するデザイナー、カイ・フランクが手がけた食器に「キルタ」と呼ばれるシリーズがあります。シンプルで飽きのこないデザイン、しかも丈夫で長持ちという、すばらしく「普通」なそのテーブルウェアは、長いこと多くの人たちに愛され、いまも「ティーマ」という名称で引き継がれ生産され続けています。

このキルタのコーヒーカップやティーカップを持っているひとならお分かりの通り、その受け皿にはやや深めの縁(へり)があり、カップを固定するための凹みがありません。キルタが世に送り出されたのは20世紀もなかば、1953年のことですが、北欧で唯一の共和国にして他のヨーロッパ諸国ほどには明瞭な階級制度のない、言ってみれば大統領も労働者もおなじ食器で朝のコーヒーを楽しむフィンランドのこと、20世紀になってからも受け皿でコーヒーを飲むスタイルが広く残っていたのではないかとそのデザインから密かに推理するのですが、さて、実際のところはどうなのでしょう?