ブラジル:ボディ・ノスタルジア

2004.7.20|art & design

BRAZIL:BODY NOSTALGIA(~25日、東京近代美術館)を観てきました。なにせ「ブラジル好き」でもあるもので。

9人のアーティストの作品を、〈身体性〉という切り口からとらえることで、複数の民族/歴史がポリフォニックに交錯するその国の特異性を浮き彫りにしようという意欲的な展示ではありました。

が、ひとくちに〈身体性〉といっても、深く社会性に根ざした表現がある一方で、限りなくパフォーマンス的なものもあり、全体を通しての印象という点ではちょっと希薄だったかも。

ふだんあまり接する機会のない、ブラジリアン・アートの「ショーケース」という意味で、むしろ刺戟的でした。

その後、神楽坂に流れて、路地裏のお茶屋さんの建物を改装(というよりはそのまんま)したお店でごはんをたべましたが、日頃あまり縁のない町の、しかも路地裏、というのは、ちょっとした「旅気分」をかきたててくれるものですね。

荻窪の路地裏(?)にたたずむmoiも、ときにはそんな気のきいた〈舞台〉としてみなさんのお役に立ちたいものです。

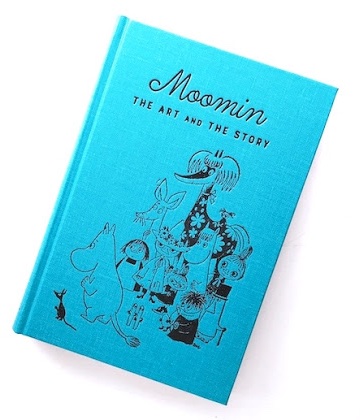

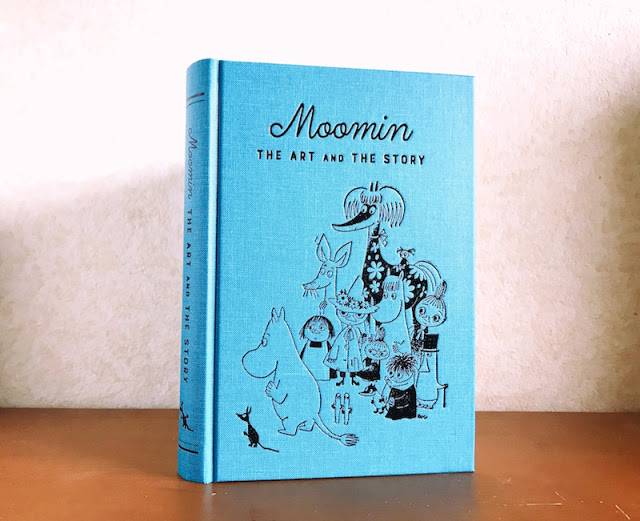

ムーミン谷の素敵な仲間たち展

2004.8.2|finland

フィンランドがすきで、moiをたずねてくれる方のなかには、ムーミンがすきで、その生まれ故郷であるフィンランドに興味をもつようになったという方もすくなくない。

子供のころテレビにかじりついて熱心に「ムーミン」を観ていたとはいえ、ぼく自身、ムーミンとその作者であるトーベ・ヤンソンについて知っていることはというと、あまりにもすくない。

そこで、夏休み自由研究として?!、大丸ミュージアムで開催中(~8/10まで)の「トーベ・ヤンソン ムーミン谷の素敵な仲間たち」展をみてきた。

そして、「ムーミントロール」の原画や雑誌「ガルム」に寄稿した風刺画の数々をみて、あらためて、子供のころに受けたなんだかやけに暗いという印象が、あながち「的はずれ」なものではなかったことを知ったのだった。

ムーミンの物語全体に漂う終末論的な世界観は、黒と白の原画のなかでますます強調されて、ときにおどろおどろしい印象すらあたえる。

そう思うと、たえず不安を孕んだような岸田今日子の吹き替えは、誰がなんと言おうとやはりハマリ役だったし、フィンランドでつくられたアングラの対戦ゲーム(R指定っていうか、かわいいムーミンが好きな方は絶対みないでください)の バトルロワイヤル的世界だって、あながち無茶とも言えなくなってくる。

その愛くるしさがすべてだと信じているムーミン好きに、無意識のうちに通奏低音のように響く不吉な警鐘を聞かせてしまう、トーベ・ヤンソンというひとの屈折が気になってしかたない。

光をいつくしむ

2004.8.6|art & design

清冽な、フィンランドの森の空気と水をその内部にとじこめたような、イルマ・クロネン(IRMA KURONEN)のガラスアート作品を展示しています(~8/22 販売もあり)。

イルマは、フィンランド北西部の都市オウルを拠点に制作活動をつづけるガラス作家です。

北欧といえばエコロジーに対する意識の高い国々というイメージがありますが、彼女もまた、積極的にリサイクルガラスをとりいれた作品を制作しています。

いまmoiでごらんいただいているガラス皿でも、窓ガラスや空きビンといったリサイクルガラスがとても効果的に使用されています。

ガラスの中に入りこむ光のうつくしさを感じてほしいと語るイルマ。その作品にぼくらは、かつてさまざまなべつのモノとして存在し、その役割をとおして蓄積してきた「光」が、ふたたび姿をかえてきらめき、反射するさま〈光のリヴァイヴァル〉を見ることになるのです。

光にたいする繊細な感受性に裏うちされたイルマ・クロネンの作品は、そのまま、光をいつくしむこころをぼくらに伝えるものでもあります。

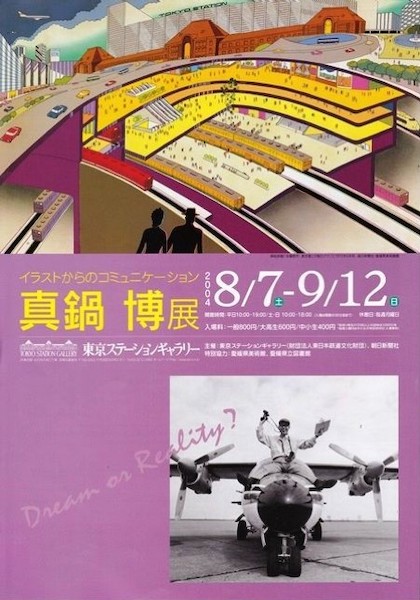

真鍋博 展

2004.8.10|art & design

こどものころ、ぼくらの未来はすべて真鍋博のイラストのなかに描かれていた。ワクワクドキドキしながら、そう信じていた。そのことは、彼が挿し絵の多くを担当した星新一のストーリーとあいまって、いっそう鮮やかにぼくらの心に刻みこまれていったのだった。

気がつけば21世紀になって、ぼくらのまわりはありとあらゆる未来的なツールであふれかえっている。と同時に、いざ手にしてみると、こうしたツールのたぐいが案外味気ない代物であることもまた、しっている。携帯電話も、インターネットや衛星放送も、電気自動車や超高層ビル、あるいはまた何層にもおよぶ地下都市も、いまから40年近くも前に、真鍋博がそのイラストや著書のなかですでに予測していたものだ。にもかかわらず、いま、こうした未来とともにあるべきはずのワクワクやドキドキといった高揚感が希薄だとしたら、それはどうしてなんだろう?

たんなる憶測にすぎないが、イラストを描く真鍋博は、いつもワクワクドキドキしながら描いていたはずである。彼の原画からは、そうした高揚感がずんずん伝わってくる。ワクワクドキドキしながら未来を生きていた彼に対して、ぼくらはといえば、ただ未来を無自覚に受けとっているにすぎない。未来がどうあるべきか思い描く力、いいかえるなら想像力こそが、いまぼくらが必要としているものなのだ。つまみとった〈いま〉を〈その先〉へ、さらに〈その先〉へと縫いとり、見たこともないような〈織物〉を編み上げてしまうのはただ想像による力のみだからである。そしてそこには、ひとをワクワクドキドキさせるような高揚感であふれていることだろう。

ところで、2000年11月に亡くなった真鍋博が「21世紀」を見ずして逝ってしまったことについては残念に思わなくもないけれど、案外、いま生きていたとして彼の視線の先にあるのはきっと、22世紀やさらにその先の光景であるにちがいない。

◎ 真鍋 博展(東京ステーションギャラリーにて開催中~9/12)

白夜の国からのおくりもの

2004.8.12|art & design

船橋東武百貨店で「フィンランド・エストニア絵画展~白夜の国からのおくりもの」がはじまりました(~8/18[水] 5階5番地美術画廊1にて)。moiのギャラリー担当、ガレリアナナの企画です。

フィンランド航空の機内誌などでおなじみのヴィーヴィ・ケンパイネン(写真)、たくさんのアーティストが暮らすラッペーンランタを代表する画家ヘリ・プッキ、日本でも絵本が出版されているタルリーサ・ワレスタといったフィンランドの作家の作品に、さらにナヴィトロッラ、マイエ・ヘルム、ミルダバーグらエストニアの作家の作品もくわえてバラエティー豊かな展示内容となっています。

ふだんは接する機会のすくない北欧のアートですが、お近くの方がいらっしゃいましたら、ぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょう。

森麗子 ガブロム工房展

2004.10.5|art & design

森麗子さんのファブリックピクチャー、つまり《糸でえがく絵》の、北欧を感じさせるモダンかつ詩的な作品については前にもいちどこのブログで触れましたが、その森さんが主宰する「ガブロム工房」の作品展が来週11日[月]よりひらかれます。

残念ながら、個展にあたる「森麗子・ファブリックピクチャー展」はすでに終了してしまいましたが、今回の展示でも森さんの作品をみることはできるようなので、お時間のある方はぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょう。

ちなみに、先週までmoiで作品展をひらかれていたイラストレーターのひらいみもさんは、目下、森さんのアトリエで「織り」を勉強中とのこと。会場では、森さんの貴重な作品集やポストカードなどの販売もあるようです。

あと、これは「おまけ」ですが、森さんが制作につかう糸はすべて、フィンランドの糸なのだそう。なるほど、柔和な色彩の秘密はこんなところにあるのかもしれません。

なお、展示の詳細は下記をごらんください。

◎ 森麗子 ガブロム工房展

2004年10月11日[月]~16[土]

京橋・千疋屋ギャラリー

芸術の秋ですね

2004.10.28|art & design

秋もいよいよ深まり、アートをたのしむにはますますいい季節になってきましたね。というわけで、ちょっと興味をそそられるアートイベントをふたつほどご紹介しようとおもいます。

ひとつめは、西麻布のアートスペースSuper Deluxeでひらかれるイベント『EU文学祭・西と東の出会い』(11/7 15:00-23:00)です。

これは、EU議長国であるオランダを中心に、加盟国であるイタリア、ドイツ、アイルランド、リトアニア、エストニア、そしてフィンランドの「作家」や「詩人」たちが母国語により自作をライブで朗読するとともに、それを島田雅彦、白石かずこら日本の「作家」「詩人」がその邦訳を朗読、紹介するという企画です。さらに「朗読」のあいまには「ミュージシャン」というよりは、むしろ「音響作家」といったほうがふさわしいパードン木村によるライブ演奏がはさみこまれます。

ちなみに、フィンランドからは『ウンブラ/タイナロン』、『木々は八月に何をするのか』(ともに末延弘子訳・新評論刊)など日本でもいくつかの翻訳を通して紹介されているレーナ・クルーンが参加します。個人的には、リトアニアの詩人/映像作家で『リトアニアへの旅の追憶』で知られるジョナス・メカスに興味があります。

つづいては、東陽町のティアラこうとう・小ホールでひらかれる向井山朋子ピアノリサイタル『for you』(11/9,10,11)です。

現代音楽のスペシャリストとしてオランダを拠点に活躍するひとだけに、そのリサイタルも一筋縄ではいきません。なんとそのコンサートは、たったひとりの「聴衆」のためだけに演奏されるのです。各日10名限定、ひとり15分というルールにのっとって開催されるこのリサイタルで、客席にたったひとりだけの「聴衆」は、「音楽」を介して「アーティスト」と文字通り一対一の親密な対話をおこなうことになるのです。

世界でたってひとりだけが耳にすることのできる音楽。それをいったいどんなふうに受けとめるか、それはまさに「聴衆」次第というワケです。「音楽」という時間芸術ならではの〈冒険的な試み〉といえそうです。なお、「お客さまがおすすめの江東区内の場所/空間」(!)での対話メインのワークショップという試みもあるようです・・・

次回は、「おすすめイベント・スポーツの秋」編をお送りする予定です(ウソ)。

ヴィーヴィ・ケンパイネン来日絵画展

2004.12.2|art & design

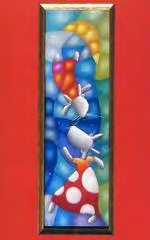

フィンランドの画家ヴィーヴィ・ケンパイネンの「来日絵画展(併催~北欧の作家たち展)」が、きょうから池袋東武本館6F 美術画廊にてはじまりました(~8日[水]まで)。

ユーモラスで愛くるしい「どうぶつたち」が楽しげに宙を舞うヴィーヴィの作品は、とにかく色づかいがきれいなのが特徴。なんともいえない透明感と微妙なコントラストは、やはり北欧の空気からしか生まれえないのでは?とみるたびいつも思います。最近の作品では、とくに背景がより抽象的に、色彩によるコンポジシオンといった表現に変化してきており、抽象と具象とのバランスがとてもユニークかつ個性的になってきているように感じます。

ところで、ヴィーヴィはヘルシンキから列車で一時間ほどのところに位置するちいさな町に、ご主人とふたりのかわいいお子さんとともに暮らしています。ぼくはフィンランドに行くたび、いつもお家に招いていただいてはおいしいゴハンをごちそうになったり、むちゃくちゃなフィンランド語を駆使(?!)して子供たちとふざけあったりさせてもらっているのですが、なにを隠そうmoiで提供している「プッラ」のレシピこそは彼女から教わったものなのです。そういう意味では、ヴィーヴィはmoiにゆかりのある人物のひとりでもあります。

週末には来場の予定もあるとのことなので、ぜひこの機会にヴィーヴィの心あたたまる作品の数々をご自身の目でごらんになってみてください。

竹 meets フィンランド

2004.12.6|finland

新宿パークタワーで開催中のイベント「竹 meets フィンランドデザイン」展をみてきました。

このエキシビションは、山口県の萩商工会議所が良質な「竹」の産地である「萩」を世界にアピールすべく、フィンランドで活躍する10名のデザイナーたちに「竹」を素材とした作品制作を依頼したというもの。

全体を通して感じたのは、手堅さ。素材としての「竹」の可能性を追求したというよりは、コストさえあえばすぐにでも製品化が可能であるような現実的なプロダクトが大半を占めていたところでしょうか。そういう意味でも、彼らフィンランドのデザイナーたちが素材としての「竹」をどうとらえ、またそこからなにを引き出そうとしたのか、そんなことがわかるかんたんなキャプションなどが添えられていたなら、もっとたのしめたかもしれません。

コレ欲しい!とおもったのは、ハンヌ・カホネンがデザインした「パーティーカトラリー」。竹製のカトラリーなんてとりたててめずらしくもないけれど、これはいいです。手のひらにおさまるくらいの大きさで、形は丸みをおびたブーメランのよう。片方がスプーンに、もう片方がフォークになるユーモラスかつ機能的なデザインは、ピクニックやカジュアルなパーティーにおあつらえむきです。さすがは、携帯電話からヘルシンキのトラムまでデザインしてしまう「売れっ子デザイナー」!

ほかには、ことしマリメッコのデザイナーとしてもデビューした新留直人さんも参加されています(新留直人さんについては、moiで使用しているカップ&ソーサーセットのデザイナーである梅田弘樹さんがJDNのサイトで紹介されていますのでぜひ)。

またアトリウムには、フィンランドの伝統的なクリスマス飾りヒンメリ(Himmeli)をモチーフにしたカホネンによる巨大な「竹」のインスタレーションも飾られていてとてもきれい。フィンランド×竹×クリスマスの不思議な出会いは、太陽が沈む夕刻以降がおすすめです。

◎ 竹 meets フィンランドデザイン展

会 期:12月26日[日]まで

時 間:10時30分から20時

会 場:新宿パークタワー 1Fアトリウム

料 金:無料

ストリングラフィ

2005.1.11|art & design

イタリア在住のイラストレーター/詩人で、友人の「ふじわらいずみ」さんからライブイベント『ストリングラフィ・アンサンブルとふじわらいずみ』の案内が届きました。

「ストリングラフィ」というのは、作曲家の水嶋一江さんが考案した楽器/奏法で、何本もの絹糸を空間に張りめぐらし、その糸を手で擦ることで音を出します。つまり、「空間」がそのまま巨大な弦楽器になったようなイメージでしょうか。また、糸の長さ(最長で15メートル)によって「音階」がことなるため、複数の奏者からなるアンサンブルによって演奏されます。そして、それぞれの奏者は平行にすばやく移動しながら必要な「音」を奏でてゆくのですが、その光景はまるで「ダンス」をみているかのようでまったく飽きることをしりません。

ところで、そのサウンドはというと・・・う~ん、むつかしい。それは空から降ってくる光のようでもあるし、海からやってくる波のようでもある、かな?ぼくは、98年にそのライブを体験しているのですが、ほんとうにおもしろくてすっかり魅了されてしまったのをおぼえています。とりわけ今回のライブは、ストリングラフィ・アンサンブルによる演奏と、ストリングラフィに触発されたふじわらいずみさんによる「絵」とのコラボレーションということで、さぞかし刺激的なものになるのではないでしょうか。

その全身を「音」で洗われるようなストリングラフィのライブ、ぜひ体験してみてください。

◎ ストリングラフィ・アンサンブルとふじわらいずみ

出演:水嶋一江ほか(演奏)・ふじわらいずみ(絵)

日時:1/29[土]18時30分から

1/30[日]14時30分から

会場:スタジオ イヴ(京王線代田橋駅下車 徒歩5分)

料金:おとな1,500円 こども500円(ドリンクつき)

雪の花火

2005.1.12|art & design

池袋にまだ「西武美術館」があったころ、正月にはきまって絵をみにでかけた。たんなる「ひまつぶし」だから、なにをやっていようがかまいはしなかった。

たまたま、その年の正月におこなわれていたのはイヴ・クライン(1928-1962)の展覧会。無地のキャンバスやギリシャの彫像に、インターナショナルクラインブルー(IKB)と名づけられた青い顔料をただ塗っただけの作品で知られる彼は、ほかにもほとんど「奇行」まがいのパフォーマンスの数々などでモダンアートの世界ではなかば「伝説の人」である。

そのときみていたのは、《火の絵画》という作品だった。白いキャンバスに強力なバーナーで炎をあて制作したその「絵とはいえない絵」をまえに、ぼくは当惑していた。このひとは一体なにがしたいのだろう?その謎をひもとくわずかなカギがないものかと、ぼくはその理解不能な世界と格闘していたのだった。やがて、両親に手をひかれた4歳くらいの女の子がぼくのとなりにやってきた。女の子は、その作品をみるなりこう叫んだ。

雪の花火!

目からウロコだった(注 『プロジェクトX』の田口トモロヲさん風にお読みください)。そうそう、その通り。それでいいんだよ。心のなかで、なんどもそう繰り返した。「雪」と「花火」、「冷たいもの」と「熱いもの」とを組み合わせるその発想はよくよくかんがえれば矛盾した表現にはちがいないけれど、そんなことはどうだっていい。作品を「みる」というよりは、直観的に作品と対話することこそが大切なんじゃないだろうか。だいいち、そのほうが断然たのしい。それからというもの、ぼくは現代アートと気楽につきあえるようになった。その女の子の「教え」のおかげである。

さて、月日は過ぎ、その女の子も23,4歳になったはずである。はたしてどんな大人になっているのだろう。ちょっと会ってみたい。

ラ・トゥール展

2005.5.2|art & design

なんとしてもゆかねばと思っていた「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール展」へ、ようやく行ってきた(開催中~5/29 上野・ 国立西洋美術館)。

キャッチコピーは《再発見された神秘の画家》。なぜ「神秘なのか?」は公式サイトでチェックしていただくとして、ヘソまがりのぼくの目にうつるラ・トゥールはもっとちがう表情の人物だった。たとえていうなら、

── フォークボールばかり投げるピッチャー。

ラ・トゥールの作品の最大の特徴は、「光」と「闇」が織りなす独特の世界にある。そしてその「こだわり」と「技術」はハンパではない。つまり、「光」と「闇」を描くことはラ・トゥールにとって最大の武器であり、いわば「フォークボール」だったのではないか。ツーストライクに追いこまれた打者は相手がつぎに「フォークボール」を投げてくるであろうことを、しっている。しっているのだが、打者はその威力の前に打つ手立てがない。空振り三振を喫してしまうのだ。「どうせあいつにはフォークしかない」、そうひとは悪態をつくだろう。けれども、けっきょくのところいつも歯が立たないのである。

かれが生きた17世紀、「またかよ!」とつっこみながらも、ひとはラ・トゥールの描く「光と闇」に夢中だったはずである。そしてそのなかには、ときの国王ルイ13世もいた。

── 「光」と「闇」を描かせたら右に出る者のいない画家。

ラ・トゥールは絶大な人気を誇っていた。人気がでるのも無理はない。「光と闇」ほど、いまもむかしもひとびとの想像力を刺激する概念はないからだ。ひとはみな、「光」と「闇」とのはざまに生きている。「光」は「闇」を暗示し、「闇」は「光」を期待させる。「光」しか存在しない世界は「神の国」だし、反対に「闇」だけが存在する世界は「地獄」である。「光と闇」に、ひとは「神秘」をみてしまうのだ。

極論すればこんなふうにも言える。ラ・トゥールの作品の多くが失われてしまったのは、「戦乱」や「大火」など不運な出来事が重なったからにすぎない。けれども、ひとがそこに「神秘」を求めてしまうとしたら、それはもちろん、かれが「光」と「闇」とを描く画家だったからにちがいない。ラ・トゥールの《フォークボール》、いまだその切れ味は健在なのだ。

みやまつともみ 貼り絵と銅版画展

2005.5.6|art & design

日曜日から、学芸大学前のギャラリーtrayにてみやまつともみさんによる貼り絵と銅版画展「HOME+」がはじまります。

北欧の家具や、生活雑貨をモチーフにしたおだやかな「貼り絵」でおなじみのみやまつさん。moiでも、昨年のオープン2周年の記念としてオリジナルの銅版画を制作していただくなど、いつもなにかとお世話になっています。個人的には、作品に接したときおだやかな余韻のようなものが感じられるところが、たいへん気に入っています。

今回の個展では、貼り絵や銅版画の新作にくわえ、あたらしいグッズのお披露目もあるとのことでとてもたのしみです。

GWの〆に、ぜひ遊びにいかれてみてはいかがでしょう。

◎ みやまつともみ 貼り絵と銅版画展『HOME+』

日程:2005年5月8日[日]~5月17日[火] [11日はお休み]

時間:13:00-20:00 [最終日18:00まで]

会場:shop and gallery「tray」

kiitos kiitos

2005.5.27|finland

「北欧のスタイリッシュ・デザイン-フィンランドのアラビア窯」という展覧会が、いま滋賀県立 陶芸の森 陶芸館でひらかれている。ここはときどき渋めの好企画をおこなっていて要注目のミュージアムなのだが、残念ながらおいそれとは行ける距離にはない。で、悔しがっていたところ、お客様のT内さんがなんとこの展覧会の図録をmoiに寄贈してくださった。なんでも、ある特殊な(?)事情で名古屋&京都まで出かけたついでに足をのばしてきたそうである。

中身は、創設いらい現在に至るまでの「アラビア」の代表的なプロダクトの数々がカラーで紹介されているほか、巻末には資料や作家のバイオグラフィーも掲載されていてなかなか見ごたえがある。

というわけで、プレゼントしていただいたこの図録、moiで自由に手にとってご覧いただけるよう、「閲覧用」に置いておきたいと思います。興味のある方は、ぜひmoiでチェックしてみてください。

T内さん、大事に使わせていただきます。どうもありがとうございました!

正文作

2005.8.19|art & design

そんなに「物欲」はあるほうではないが、ごくたまに「おっ、これは!」という不意の出会いをすることがある。

この陶製の置物もまた、こうして出会ったひとつ。数年前、ふらっと立ち寄った家の近所のアンティークショップの片隅に、それはひっそりと佇んでいた。そして、そのモダンでどことなくユーモラスな風情と、緑青のような渋い色合いにぼくはすっかりやられてしまった。

手に入れたその置物には、意外なことにしっかりとした木箱までついており、そこには「正文作」という立派な箱書きまで記されていた(以来、この置物は我が家で「マサフミ」と呼ばれることになる)。いくつかの手がかりを頼りに調べてみると、どうやらそれは藤平正文という清水焼の陶工の手で昭和3、40年代ごろにつくられたものとおもわれる。「藤平正文窯」(現「藤平陶芸」)では多数の「花器」や「茶碗」などを制作しているが、どうやらこの陶工の名は代々受け継がれているようで、時代的にかんがえてこれは「二代藤平正文」の作になるものらしい。ほかにも同様の作品を多数つくっていたのか、あるいは制約のおおい「花器」や「茶道具」の制作の合間に自由な発想で、いわば「遊びの精神」のもとこしらえたものなのか、そのあたりのことは残念ながらよくわからない。

ところで調べているなかで、ひとつ重大な事実が明らかとなった。このひとの名前の読み方なのだが、どうも「マサフミ」ではなく「セイブン」と発音するのが正しいらしい。そうだったのか・・・。

まっ、いいや、うちは「マサフミ」で。

スウェーデンの靴べら

2005.9.9|art & design

スウェーデンみやげにIさんからいただいたプラスティックの靴べら。

ストックホルムの現代美術館で扱っているグッズとのこと。真っ白いボディに、黒字で「Moderna Museet」のロゴを配しただけのいたってシンプルなデザイン。大きさは140mmで手のひらサイズ、もちろんすこぶる軽い。スウェーデンらしいこじゃれた靴べらである。企業などのノヴェルティーとしても気がきいているかも。

6月にストックホルムを訪れたとき、時間がなくてこの「現代美術館」や「建築美術館」のあるシェップスホルメン(Skeppsholmen)へ行けなかったことがかえすがえすも残念だ。

ルーシー・リー展~ZOKA coffee

2005.9.19|art & design

日が傾いたのを確認してから、四谷へ。土手の草むらからきこえるのは秋の虫の声なのに、日差しはあいかわらず夏そのもの。おかしな気分だ。上智大学のキャンパスの脇をぬけニューオータニ美術館へと向かう。ここでいま開催中の「ルーシー・リー展 器にみるモダニズム」をみるためである。

ルーシー・リーの展覧会は去年「滋賀県立陶芸の森」でもおこなわれていて、そのときは東京からも熱心なファンがだいぶ駆けつけたという。春には日本でも本が出版されたりと、ますますの人気ぶりである。ぼくはというと、ある程度まとまった数の彼女の作品をみるのはこれがはじめて。とはいえ、その静かなたたずまいは以前から気になっていたのだ。

よくいわれるように、ルーシー・リーのつくる大皿や花生にはどこか日本のやきものを思わせるところがある。けれども、どこかが、なにかがやっぱりちがう。「やきもの」の「や」の字も知らないような人間が言っていることなのでまったくアテにはならないが、偶然にゆだねているような部分がないというか、細部まできっちり計算されデザインされている、そんな印象なのである。そこにあるのは自然の道理ではなく、明白なヴィジョンの下、西欧的な理性によってコントロールされた完璧さ。こういう作品が(ほんとうの意味で)生きるのはいったいどんな空間なのだろう、そんなことをかんがえながら会場を後にした。

ぶらぶらと歩きながら、赤坂見附にある「ZOKA(ゾッカ)」というコーヒーショップにはいる。よくある、シアトル系の新進のコーヒーショップらしい。ぼくの場合、こういうところでもオーダーするのはたいていふつうの「ブレンド」である。これはたんに好みの問題。でも「ブレンド」がおいしくなかったら、やはりその店へはあまり行かなくなる。

さしたる期待はしていなかったのだけれど、ところがどうしてここのブレンドはなかなかおいしい。ちなみにエスプレッソマシンは、La Marzocco。「リンゴンベリーのスムージー」なんてメニューもある。いまのところ目白と赤坂の二カ所だけのようなのであまり利用する機会はなさそうだけれど、巷にあふれかえっている「S」や「T」よりも、個人的に使いたいのは断然こちら。

椅子~みやまつともみの貼り絵と銅版画展

2005.10.23|art & design

吉祥寺のギャラリー「feve」さんで、きょうからみやまつともみさんの個展がはじまりました(~29日まで。26日はお休み)。

北欧をはじめとする家具や生活雑貨を、ナチュラルテイストな「貼り絵」ですてきに表現するみやまつさん。いま発売中の雑誌『カフェ&レストラン』11月号でも、貼り絵による「空想のスイーツ」12点が掲載中です(要チェック!)。

「椅子」がテーマとなる今回の展示では、デンマークのヴェーグナーやフィンランドのタピオヴァーラなどなど、みやまつさんお気に入りの北欧の椅子たちの「貼り絵」が登場するとのことで楽しみです。また、あわせて、銅版画による「マッキントッシュの椅子」などかわいい作品も展示されます。

さらに会期中、feveのご近所にある「日本酒と料理 横尾」、そしてタミゼのオーナーさんがインテリアを手がけたという「お茶とお菓子 横尾」でもみやまつさんの作品の展示・販売があるということですので、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょう。

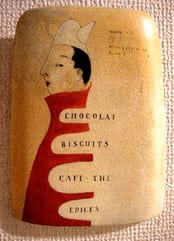

Mildebergius

2005.10.28|art & design

ネタがないので、なんとなく家に飾られている絵画など紹介してお茶を濁そうとおもう。

わが家には、フィンランドをはじめとする北欧の絵画が何枚か飾られている。これらの絵はたいがい画商である奥さんの趣味で、ときどきこちらの気づかないうちにちがう絵に掛け変えられていたりする。

これはエストニアの画家ミルデベルギウスこと、ユーリ・ミルダバーグの板絵。「キュイジーヌ」というタイトルで、あたまにかぶった帽子はなぜかコーヒーポット!中世の宗教画のような静謐さと世俗的なユーモア、そしてシュールな構想とが奇妙なあんばいで同居している摩訶不思議な作品だ。

ミルデベルギウスの絵をみると、ぼくは何年か前に訪れたエストニアの首都タリンの街を思い出す。異国というよりは、どこか異次元に放りこまれてしまったかのようなあいまいな感じとでも言うのだろうか、そこは摩訶不思議な都市だった。ミルデベルギウスの絵にもまた、見るものを煙に巻くかのようなおなじあいまいな感じがつきまとう。「時間」というものさしも「空間」というものさしも、おそらくそこでは役に立たない。エストニアという国は、ぼくにとってそうした強力な「磁場」として記憶されている。

だから、あいまいな表情を浮かべて絵のなかにたたずんでいるひとびとや動物たちを見ると、ぼくはまるで鏡でじぶんの顔を見ているかのような不思議な心持ちになってしまうのだ。

想像の庭園へ

2005.10.29|art & design

北欧の「ものづくり」ファン必見です。

スウェーデン・ヨーテボリ在住のテキスタイル・デザイナーシシリア・イェルム(Cecilia Hjelm)さんの個展『BLOOM』が、11/7[月]から12[土]まで京橋の千疋屋ギャラリーで開催されます。

長い冬に丹精こめて育てられた、想像の庭園。春風に誘われるように、お菓子の焼き型やピン、ビーズなどさまざまな素材が色とりどりに花開きます。No Imagination,No Life。いろいろと触発してくれそうな展示です。

いっぽう、21[月]から26[土]にはおなじ千疋屋ギャラリーで昨年に引きつづき『森麗子ガブロム工房展』が開催されます。糸で絵を描く。森さんの「ファブリックピクチャー」については、去年の夏このブログでもすこし書かせていただきました。北欧の透明な抒情を感じさせる森さんとその工房の作品は、北欧を愛するみなさんの心の琴線にきっと触れることでしょう。

インカの絵

2005.11.5|art & design

これはインカの絵。当時3歳だったフィンランド人の女の子、「インカ」が描いてくれたものだ。

顔のように見えなくもないが、顔ではない。なにかというと、森と湖、夏のフィンランドの風景を描いている。そのときぼくら大人たちは、「ケサモッキ」と呼ばれる、フィンランド特有の素朴なサマーハウスについて話していたのだった。そのかたわらで、インカがおもむろに描きだしたのがこの絵だ。どうやら左はしの黄色い四角形が「ケサモッキ」であるらしい。

描きおわったこの絵をインカはプレゼントしてくれたのだが、じつはこの絵は「完成品」ではない。いや、もらったときはたしかに「完成品」だったのだが、すっかり「完成品」ではなくなってしまったと言うべきだろうか。なんか禅問答のようになってきたが、そうなのだ。そうとしか言いようがない。

その絵は最初、濡れていた。正確に言うなら、「濡らした絵」をくれたのだ。つまり「湖を描いたのだから、それは濡れていて当然だ」、そうインカはかんがえたのだろう。だからって本当に水で濡らすことはないだろう、そう思わなくもないが、そこがこどもの発想のすごいところである。かつてダリは「ロブスター柄のTシャツをつくって、本物のマヨネーズをつけて売ろう」と仲間たちに提案したそうだが、そうなるとダリはこどもで、こどもはダリなのかとますます禅問答めいてくるのだが、そんなことはまあどうでもいいことである。ただ、パフォーマンスという名前の「作為」がないぶん、こどもの絵のほうがずっとインパクトがあるとかんがえてしまうのはぼくだけだろうか。

そのインカもいまや7歳、小学生である。パワフルな「味」が、彼女の絵から消えていないことを祈るばかりである。

模様のようなイラスト展

2005.11.14|art & design

御茶ノ水のカフェ「STYLE'S GOOD FOOD SERVICE」ではじまった、イラストレーターひらいみもさんの作品展『雪の毛布』をみてきました。

みもさんの展示は、去年ここmoiでも作品展『森のカモメ』がひらかれているので、憶えていらっしゃる方も多いかもしれません。

今回の展示では、「模様のようなイラスト展」というサブタイトルが物語るとおり、いつものおだやかさはそのままに、より簡潔なうつくしさへの意志を感じさせるような作品が並んでいます。みもさんによると、制作にあたっては会場である「STYLE'S」さんがもつ独特の《強い空間》を意識して、遠めに眺めてもパッとわかるようなシンプルな構図にこだわったのだそう。まるでそれらの作品が、ずっとむかしからそこにあったかのように見えるのはきっとそんな繊細な心配りがあってこそ、なのでしょうね。

ひらいみもさんのすてきな作品に触れて、心の冬支度もすこしだけ進んだような気がします。みなさんもぜひ。展示の詳細については、コチラをごらんください。

ところで、きょう「STYLE'S」さんを訪ねたのは夕方のこと。みもさんは昼過ぎにお帰りになったとのことでお目にかかれなかったのですが、なんと、水道橋へと向かう道の途中でむこうから歩いてくるみもさんと偶然にも遭遇!!!こんな偶然もあるんだねぇと、おたがいビックリでした。そういえば、去年フィンランドへ行ったときにも偶然にもフライトがみもさんご夫妻と一緒だったりと、なにやら不思議なご縁を感じます。

佐藤千織展

2005.11.21|art & design

織物作家・佐藤千織さんの作品展がひらかれるという話を、公私共々お世話になっているみほこさんから教えていただきました。

佐藤千織さんは日本とフィンランドでテキスタイルを学び、フィンランドでも個展をひらかれた経験をもつ作家さんですが、なんと日本で個展をひらかれるのは10年ぶりとのこと。フライヤーは、ペーパーヤーン(紙糸)でこしらえたアザミの花のようなインスタレーションがとてもきれいいです。また会場となる「淡路町画廊」も、大正時代の蔵を改装したギャラリーとのことで一見の価値がありそうです。

お時間のある方は、ぜひ足をはこんでみてはいかがでしょう?

○ 佐藤千織展『Chiori Sato Textile Works 2005』

11/28[月]~12/3[土] 11:30~19:00(最終日は17:30まで)

淡路町画廊(JR「お茶の水」駅/東京メトロ「新お茶の水」駅/「淡路町」駅より徒歩3~4分)

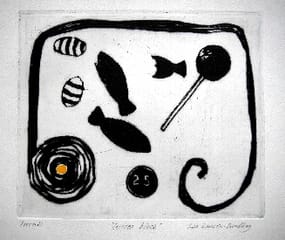

アートになった北欧のお菓子

2005.11.26|art & design

スウェーデンの作家リサ・ラーション=スンドリングから届けられた銅版画の作品。タイトルは「キヨスクのキャンデー」とあるのだが・・・

こ、これは例のアレ、黒くてなんともいえない味のグミ「ラクリッツ(Lakrits)」」・・・ですね。本人によると、子供のころの思い出を描いた作品だそう。

ちなみに、とぐろを巻いた「ゴムホース」のようにみえるのも「ラクリッツ」。こんな感じです。

なんでも、あちらの子供たちは両端からそれぞれ食べていって、どちらがよりたくさん食べられるかを競ったりするのだとか。なんか、イヤな遊びだな。

さて、この北欧マインドあふれる?!作品に興味をそそられた方は、ぜひ12/8[木]から池袋 東武の美術画廊・小サロンで開催(~14[水]まで)される『フィンランド・エストニア絵画展~トントゥからのおくりもの~』にご来場ください。北欧の作家たちによるかわいいアートが目白押しですよ。乞うご期待!

「ミュゼ浜口陽三」へゆく

2006.1.15|art & design

きのうにひきかえ、きょうは天気もおだやかだし耳の調子もわりかしよいので、「フィンランド語クラス」を終えたあと、水天宮前にある美術館「ミュゼ浜口陽三」へゆく。以前からいちど行きたいとは思っていたものの、休館日と店の定休日が重なっていてなかなか実現しなかったのだ。病気のおかげでようやく実現したというのも皮肉な話ではあるけれど、美術館のような静かな空間はさながら「騒音にみちた都会のオアシス」のようで、いまのぼくにとってはホッとできる場所なのだった。

浜口陽三は、「カラーメゾチント」という《技法》を開拓したことでしられる世界的な版画家である。画商であるウチの奥さんの説明によると、「カラーメゾチント」というのは、「銅版画(エッチング)」のヴァリエーションである「メゾチント(「マニエール・ノワール」ともいわれる)」をもとに、4つの版を刷りあわせることでカラーによる表現をもたらした独創的な技法、である。

浜口の作品のなかでは、「さくらんぼ」や「毛糸玉」、「てんとう虫」といった静物は深々とした「黒」を背景にぽっかり浮んでいる。それはまるで夜空に浮ぶ満月のようである。いっぽうで、そこになにかしらの「孤独」のようなものが漂っているとしたら、それはおそらく「さくらんぼ」や「毛糸玉」、「てんとう虫」といったモチーフのどれもが、他者とのかかわりを一切もっていないからにちがいない。浜口陽三の「黒」は、その意味であたかも「ブラックホール」のようでもある。

さらに、精妙かつ高度な技術に裏打ちされたそのストイックな作品の数々をみるにつけ、受け継がれない《技法》という「孤独」にも思わざるをえないのだ。「技法」というのほんらい、それが確立されることで広く共有されるものなのではないだろうか。浜口陽三に、弟子あるいはその継承者にあたるひとが存在したのかどうか、ぼくはしらない。けれども、かれのきわめて緻密で濃密な作品をみるかぎり、それは浜口だけに可能な「技術」であって、共有されるべき「技法」ではないという気がしてならない。浜口そのひともまた、「さくらんぼ」や「毛糸玉」、「てんとう虫」と同様、ブラックホールのなかの孤独な創作者だったのかもしれない。

その後、散歩がてら人形町まで足をのばすも、日曜日のそこは賑わってこそいるものの、お目当ての店はことごとくお休み、お目当ての品物はことごとく売り切れといったありさまで、はじめて訪ねた人形町はまさにフラれっぱなしで散々なのだった。

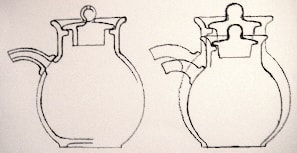

森正洋展@無印良品

2006.1.30|art & design

フィンランドデザインの「良心」がカイ・フランクなら、さしずめ日本デザインの「良心」はこのひと、森正洋ではないだろうか。

いま開催中の「無印良品の器 森正洋展」を、たまたま足をはこんだ有楽町の無印良品で観て、あらためてそんなふうにかんがえた。ふたりのデザイナーの共通項はアノニマス、つまり「匿名性のデザイン」ということにある。かれらがつくりだす製品がめざすのは、それが当たり前のようにひとびとの暮しのなかに存在し、使われること。たとえばカイ・フランクの「テーマ(Teema)」が、森正洋の「しょうゆさし」がそうであるように。

あくまでも使いやすく、コストパフォーマンスがよく、しかも飽きがこない、生活になじむデザイン。

森正洋が「無印良品」のためにデザインしたボーンチャイナのティーポットをみて、ああきれいなデザインだなあ、と感じた。「暮らし」という文脈のなかで「きれい」であるということは、つまりそれが「理にかなったうつくしさ」を持ち備えているということ。みた目のクールさやユニークさとは無関係なのだ。ポットの中で茶葉はきれいにジャンピングするか。冷めにくいか。取っ手の持ちやすさはどうか。お茶を注ぐとき、勢いよくですぎたり、逆にでにくいことはないか。液だれしないか・・・。このポットの曲線は、こうしたことを考え抜いたすえに生み出された曲線だとわかる。

なんでもカイ・フランクは来日した際、森正洋をたずねてわざわざ「白山陶器」のアトリエまで赴いたのだとか・・・思わずニヤリとさせられるエピソードである。いつか日本とフィンランドで、「カイ・フランクと森正洋 展」なんていう企画が実現されないものだろうか。

フィンランドの木~マルック・コソネン展

2006.2.17|art & design

白金台のギャラリー「space TRY」にて、「フィンランドの木」と題されたマルック・コソネンさんの個展が開催されます(3/8から3/25まで)。

マルック・コソネンさんは、フィンランド有数の芸術家村フィスカルスを拠点に活動するアーティストで、それまで素材としてはほとんど目を向けられてこなかった「猫柳(ねこやなぎ)」を使用したバスケットなどは日本のメディアでもたびたび取り上げられているので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

身近な「木」を素材に、デザイン、創作活動をつづけるだけでなく、「現代的な観点で革新的な木の活用方法を導き出し、森林、木材関連産業を活性化すること」をめざし、さらに「自身で森を所有し、所有者の立場からも、森林保全や森林拡大について」積極的に発言してきたというコソネンさん。かれの、日本では初めての個展となるこの「フィンランドの木」、注目です。

フィンランドのアラビア窯 展

2006.4.9|art & design

朗報です。東京では観れないとばかり思っていた展覧会『北欧のスタイリッシュ・デザイン~フィンランドのアラビア窯』展が、目黒の東京都庭園美術館で開催されます(4/22から6/18まで)。すでにご存知の方も多いと思いますが、まだまだパブリシティも不完全のようなので、念のため。

この展覧会は、フィンランドを代表する陶磁器メーカーアラビア社のコレクションを数多く所有する「アラビア博物館」の収蔵品展で、ご存知のように滋賀県立陶芸の森・陶芸館を皮切りに、昨年の3月より日本各地を巡回中です。常連の竹内サンが滋賀で手に入れ寄贈してくださった「図録」をみたところでは、今回の東京での展覧会の予定は記載されていません。おそらく、なにかしらのトラブルで当初予定していた企画が飛んでしまい、急きょ国内を巡回中の企画をはめこんだといったところではないでしょうか?

理由はともあれ、GWをはさむこの時期に、アールデコ様式のうつくしさでも知られる庭園美術館で「アラビア」の作品の数々を観ることのできるシアワセ。見逃す手はありません。もちろん、展覧会の後は(ちょっと遠いけど)荻窪のmoiへ。シンプルでいながらあたたかいフィンランドのうつわと椅子で充実のコーヒーブレイクをどうぞ。

ARABIAのロゴ

2006.4.18|art & design

いよいよこの週末から東京都庭園美術館ではじまる展覧会、「北欧のスタイリッシュ・デザイン~フィンランドのアラビア窯」展。なにもその「予習」というわけではないけれど、きょうはARABIA(アラビア)社のロゴにまつわるお話をすこしばかり。

ご存知の方もおおいと思いますが、アラビア社の陶器の裏に印刷されたロゴマークのデザインは、じつはその陶器のつくられた年代によってみなまちまち、異なっています。つまり、そのロゴマークを知ってさえいれば、街のアンティークショップでたまたまアラビア社のすてきな陶器と出会ったとしても、それがいったいいつごろつくられた製品なのか一目瞭然、というわけです。

たとえばこれは「TEEMA(テーマ)」のもので、1981年から使われているロゴ。

いっぽうこちらは1949年から1964年にかけて使用されていたもののようです。

でも、なかにはこんなよくわからないものもあったりします。時代的には70年代前半だと思われるのですが・・・、どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

なお、アラビア社のロゴマークの変遷に興味のあるかたは、ぜひこちらのページをごらんください。リストのダウンロード(PDFファイル)もできます。

Olle

2006.5.4|art & design

スウェーデンのアーティスト、リーサ・ラーション=スンドリングの銅版画「Olle」です。

10日[水]まで「船橋東武」5階5番地美術画廊で開催中の『動物たちの散歩道(プロムナード)』に出展中です。ほかにも、フィンランドのレーナ・ゴルニク、ヘリ・プッキ、タルリーサ・ワレスタらの作品も展示中しています。

また今回は、新たにスペインのアーティスト、エヴァ・アルミセンのキュートな作品も仲間入り。

ぜひ、「イケア(IKEA)」でのお買い物のついでにお立ち寄りください!

なお、フィンランド、スウェーデン、エストニアなど北欧を中心とした作家の銅版画、シルクスクリーン、水彩画などにご興味をお持ちの方は、お気軽にmoiまでお問い合わせください。

私の旅ー仲間たち

2006.5.26|art & design

いしげまりこさんの展示「私の旅ー仲間たち」が、吉祥寺のギャラリーfeveさんではじまります。

スウェーデンやフィンランドの玩具やアクセサリー、生活雑貨などを輸入し、日本に紹介しているまりこさん。ただ現地へ赴きモノを買い付けてくるだけなら、ちょっとしたセンスの持ち主であれば難なくこなせてしまう世の中に、まりこさんはあえて手間を惜しまず作家さんとの緊密なやりとりを重ね、ほんとうに愛着をもってつきあえる「この一品」を見つけてきます。大量生産のプロダクトにはない人肌のぬくもりをもつそうした品々は、だからその「手触り」で、「あ、これはまりこさんが見つけてきたものじゃないかな?」とわかってしまうほどなのです。

まりこさんが北欧で出会った雑貨の数々と、北欧の作家さんやその暮らしぶりを紹介する今回の展示、北欧好き、雑貨好きなら絶対に必見!どうかお見逃しなく!

いしげ まりこ「私の旅ー仲間たち」

2006年5月27日[土]~6月3日[土] [5月31日[水]はお休み]

12:00~19:00(最終日は17:30まで)

吉祥寺 ギャラリーfeve

くじらきぶん

2006.7.14|art & design

イラストレーターのみやまつともみさんが、ひさしぶりに遊びにきてくださいました。たしか去年の暮れ、ぼくが病気でダウンする直前にお目にかかったのが最後なので、思えば半年以上ぶりの再会です。みやまつさんのほうも、その間「親知らず」の手術をしたり、お引っ越しをされたりといろいろ大変だったご様子。いまはいまで、制作活動のかたわら町内会の「組長」(!)をもこなしているというからオドロキです(などと、こんな「個人情報」を垂れ流してしまってよいのでしょうか・・・)。

みやまつさんは、雑誌『カフェ&レストラン』6月号の表紙を飾った京都の「バザールカフェ」の貼り絵がとてもすてきで印象的だった(乞うシリーズ化!、編集のKサン、どう?)のですが(↓)、

来月には長野県安曇野市にあるギャラリー「BANANA MOON」さんで個展がひらかれるとのこと。夏休み、安曇野方面への旅を計画されている方はぜひ足を運んでみてください。

さて、そのみやまつさんから、自宅にほどちかいという「堀川網」の新鮮な釜揚げしらすをおみやげにいただきました。鮮度がちがうので、ちっちゃな一尾一尾がプチプチッとしています。しあわせ。白いゴハンに山盛りの釜揚げしらすをのせてガシガシとかきこんでいると、ほとんど気分は海水ごと小魚をまるのみしている「くじら」なのでした。

グリーンピースのみなさん、こんなぼくも「保護」してくれるでしょうか?

ヤコブセンの水栓

2006.7.17|art & design

ここモイの、そこかしこにちありばめられた北欧デザインの数々。そのひとつが、トイレの洗面台の「水栓」である。

この水栓は「Vola」と名づけられたもので、「アントチェア」や「スワンチェア」でおなじみのデンマークの建築家/デザイナ-アルネ・ヤコブセンがデザインしたもの。

ところで、たいていの「水栓」の場合、蛇口から水を出すためには、

── 「水栓」を手で握る → ひねる

という動作が必要になる。力もそれ相応に必要だ。ところがこのヤコブセンの「水栓」の場合、

── 「水栓」からのびるレバーを前に倒す

という動作のみで蛇口から水を出すことができる(画像参照)。しかも、かかる力は指一本でじゅうぶんな程度。つまり、握る、つかむといった動作が困難な手の不自由なひとや、力のない子供やお年寄りでもかんたんに使える「ユニヴァーサルデザイン」なのである。

ただし、その仕組みがちょっとわかりづらいというのもまた事実。じっさい、お客様から「使い方がわからなかった」と言われることもあるし、またお客様の使用後に試行錯誤の痕(笑)がみられることもある。ぜひこのブログを参考に「北欧デザイン」をスマートに使いこなしていただくとともに、どこかよそでみかけたときにはすかさず&さりげなくうんちくをたれていただきたいところ。

なお、使用後はレバーを元の位置にもどして、どうぞ水をしっかり止めてください。「自動」ではありませんので・・・あしからず。店主からのお願い、でした。

呼ばれる

2006.10.10|art & design

呼ばれるというのはたぶん、こういう感覚をさしていうのだろう。

「国際こども図書館」で用事を済ましたあと、上野駅にむかうため公園の入り口まで行ったのだが、まだすこし時間に余裕もあるしということで谷中方面へと芸大のわきをぶらぶら歩いていった。しばらくすると、目の前に一軒の古い木造民家があらわれた。門のかたわらには、手書きの立て看板が立てかけられている。読むと、なんと

『あたたかいフィンランド』展

とあり、横にはカタカナでフィンランド人らしき名前が書かれているではないか!!!恐る恐るのぞいてみると、古い民家の居間に写真やドローイングなどが展示されている。

ごくたまに上野をたずねても、このあたりまでやってくるということはほとんどなかったのでこんな場所があるなんて知らなかったし、しかもそこでフィンランドにかかわるイベントと出会おうとは・・・まさにおどろきである。

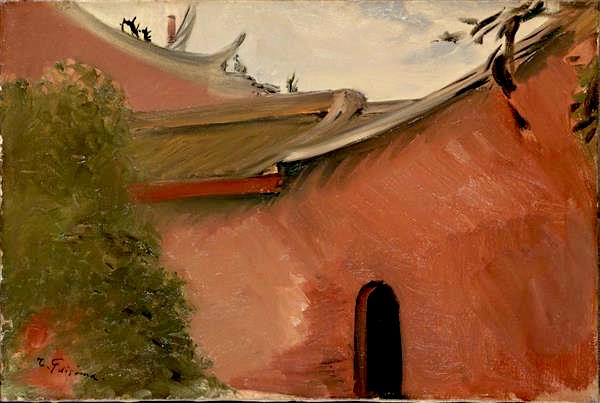

この展示は、フィンランド人の女性フォトグラファーアリエッタ・カイラさんの写真と、フィンランドとのかかわりも深かった日本人画家青島三郎さん(故人)の油絵、そしてその「魂の友」として親交の深かったイルッカ=ユハニ・タカロ=エスコラさんのドローイングという三部構成となっている。

会場には青島さんの奥様、そしてアリエッタさんのおふたりがいらしゃっていろいろなお話しをさせていただいた。

青島さんは、90年代初頭にヘルシンキでなんどか展覧会をなさっていて、なかにはヘルシンキ中央駅の吹き抜けに大きな作品を飾るというイベントもされている。いっぽうアリエッタさんは、いま芸大の教壇に立っているご主人とともに半年前に日本に来られたとのこと。なんでも「和菓子」が大好きで、そこからいろいろなインスピレーションを受けているそうだ。ちなみにアリエッタさん、どこかでここ「moi」の話を耳にしていたそうでたいへんビックリされていた。

そしてもっと驚いたのは、ぼくらがここを訪れたとき先客がひとりいらしゃったのだが、それがなんと荻窪に住んでいるmoiのお客さんだったこと!!!「あの、moiの方ですよね?」と声をかけられたときにはホントおどろいた。彼もたまたま散歩中だったそう。もし「びっくりマーク」が目に見えたとしたら、きっとこの日この空間にはたくさんの「びっくりマーク」が浮かんだり落ちたり、もしかしたら天井に突き刺さっていたりしたことだろう。

◎ なお、この展覧会「あたたかいフィンランド」展は、10/23[月]まで上野桜木一丁目の市田邸で開かれています(14、15日はお休み)。くわしい住所、開館時間などはコチラをごらんください。ちなみに、いま「北欧からのおくりもの~子どもの本のあゆみ」を開催中の「国際こども図書館」からは徒歩で5~6分のところですので、ぜひあわせてどうぞ。

世界を旅する装幀展V

2006.12.7|art & design

デザイナーアリタマサフミさんの展示「世界を旅する装幀展V」が、いま日本橋のDIC COLOUR SQUAREでひらかれています(~15日。9、10は休館日)。

この「世界を旅する装幀展」は、アリタさんデザインによる新作テキスタイルを美術製本の美篶堂さんがA5上製ノートに仕立て展示、各地を巡回するというのもで、今回がその第5弾となります。

「世界の民芸に共通するエッセンス」でグローバルなデザインを志向するアリタさんですが、この夏には初めてフィンランドの地を訪れいろいろと刺激を受けてきたとのこと。「おいしい」と言いつつmoiではいつもサルミアッキを頬張っているアリタさんだけに、いつかフィンランドの民芸やカレワラからインスピレーションを得た作品も期待できる・・・かも!?

◎ アリタマサフミ×美篶堂 世界を旅する装幀展V

エルスケンの家

2006.12.9|book

土曜日の夜には、(首尾よく家にたどりつければの話だが)テレビで「美の巨人たち」をみることがおおい。先週は、エド・ヴァン・デル・エルスケンの写真集『セーヌ左岸の恋』がとりあげられていた。

ヒッチハイクで、ほとんど一文無しの状態でパリにたどりついたエルスケンが、どのようにしてあのよく知られる写真集をつくり上げるに至ったのか、その「メイキング・オブ~」的なストーリーも興味深くはあったのだが、それ以上に目が釘付けになってしまったのはほかでもない、番組のなかに登場した「エルスケンの家」。

母国オランダの「エダム」にあるその家は、いまもエルスケン夫人によって守られている。かれの写真からイメージしたのは都会的でモノクロームな空間だったのだが、意外なことに、じっさいの自宅兼アトリエは牧歌的な風景のなかにたたずむ古い農家(記憶では平屋だったような・・・)を改築した、どちらかといえば雑然とした空間だった。

天井や外壁の一部には、超特大サイズに引き伸ばされたエルスケン自身によるモノクロームのポートレートがパネルのように全面にはめこまれていて、キッチンやアトリエには原色系のポップな色合いの雑貨類が雑然と置かれている。けれども、それはまったくアンバランスではなく、むしろとてもあたたかな空気をかもしだしているようにみえた。つまり、その「家」はエルスケンそのひとの深い「人間愛」のような感情を表出しているようにみえたのだ。

素朴で、人間への愛が人一倍強い若者が、まさに異邦人として孤独と闘いながら大都会パリの片隅をさまよい、じぶんとよく似た境遇の若者たちを共感とともに写しとったのこそが、この『セーヌ左岸の恋』ではなかったか。「エルスケンの家」を見たことで、ぼくにはこの写真集がかれの(その意味で)セルフ・ポートレートであるような気がしてならないのだ。

故郷の引力

2006.12.14|column

アリタマサフミさんの新シリーズ「Izumonesia」をみてからというもの、どうも「帰省」とか「里帰り」といった単語に敏感に反応してしまうじぶんが、いる。

アリタさんが、ご自身の故郷である「出雲」で目にした光景やその土地で得たインスピレーションを日本古来の「文様」を意識しつつ図案化したそれら作品群には、どこかその土地で生まれ育った人間にしか表現できない土の匂いが薫っているような気がしたからだ。そしてそんな「匂い」は、ぼくに「故郷」に対する強烈なあこがれのような感情を抱かせる。というのも、東京に生まれ、その後もほとんどの時間を東京ですごしてきたぼくにはいま、「帰省」したり「里帰り」したりする土地としての「故郷」がないからだ。そのうえ、子供のころには引っ越しが多かったせいか「地元」といえるような町すらない。だからたとえ「東京」にいても、そこがじぶんにとっての「故郷」であるという実感はいっこうに湧かないのだ。おまけに追い討ちをかけるかのように、うちの奥さんも東京生まれの東京育ち。もはや絶望的な状況だ。たとえば「東京」を離れれば事態は変わるのだろうか?

故郷へかえる。じぶんが拠って立つ場所へかえるという感覚は、いったいどんなものなのだろう。たとえば、モノがあるべき場所にきちんと収まっているような、そんな感覚だろうか。アリタさんの「Izumonesia」からは、そこから出発し、いずれまたそこに帰ってくる、そんな意志的な「矢印」をみてとることができたように思う。それゆえ、そうした明確な「矢印」をもつことなく日々をすごしているぼくにとって、それはなんともいえずキッパリと眩しい眺めでもあった。

すくなくとも、「東京ばな奈」を買って乗車率130%の新幹線にのってみたり(途中おみやげが足りないことに気づいて、「ま、いっか」とか言いつつ車内販売で「雷おこし」を買ったりする)、あるいは「小仏トンネル」付近で渋滞60kmに巻き込まれてみたり(ところで「小仏トンネル」ってどこ?)、さらにようやく辿りついた東京駅や羽田空港でNHKの取材班からマイクを向けられたりしたところで(「疲れました・・・うちに帰って早く寝たいっす」)、「帰省」や「里帰り」の本質はいっこうに姿をあらわしはしないだろう。

しかしそんなにまでしてなお、ひとを「帰省」や「里帰り」へとかりたてる「故郷」の引力は、やはりよぽど強力なのにちがいない。「故郷」への思いは、ひたすら空振りをくりかえしながら募るばかりだ。

十月島-イズモネシア-

2007.4.25|art & design

アリタマサフミさんの展示「十月島-IZUMONESIA-」を観てきた。場所は茅場町の森岡書店さん。新川のほとりに建つ築八十年のレトロビルの一室に店をかまえる、なんとも雰囲気のあるアートブック系の古本屋さんだ。窓からはこんな景色をのぞむことができる。

展示は、アリタさんの郷里である出雲(IZUMO)をモチーフにしたテキスタイル作品、それに、かつてご実家が営まれていた和菓子店で使われていたという分銅と秤などもさりげなく飾られている。新川のゆったりとした流れにシンクロするかのように、アリタさん自身のルーツ、そして日本人のルーツへとさかのぼってゆく《おだやかな旅》に、知らず知らずのうちにみるひともまたつきあうことになるというわけだ。

「故郷は遠きにありて思うもの」というが、アリタさんにとっての「出雲」のような場所は、ぼくにとってはここ「東京」ということになるのだろうけれど、その「東京」はたぶんいまの「東京」とはちがう、子供のころに目にした「東京」だという気がする。いまぼくは確かに「東京」にいるわけだが、その意味ではやっぱり「遠きにありて思うもの」なのかもしれない。

ところで、会場では運よくアリタさんともお会いすることができ、店主の森岡さんにもご紹介いただいたのだが、森岡さんはなんでも荻窪のおとなりの街、阿佐ヶ谷におすまいとのこと。また偶然居合わせた元証券マンのお客様も、奥様のご実家が荻窪でちょくちょく行くのだとか・・・ひとの「縁」というのは、相変わらずどこか地下水脈のようにつながっている。

PHランプと北欧のあかり

2007.10.23|art & design

銀座を歩いていたら、たまたまこんな展示がひらかれていた。

『ポール・ヘニングセン PHランプと北欧のあかり』

展示というにはあまりにもささやかなものながら、「あかり」についてあらためて考えてみるきっかけとしては、それは十分におもしろいものだった。つまり、それだけふだん「あかり」というものについて無頓着だった、ということ。

会場で配布されていたレジュメにはこんなヘニングセンの言葉がある。

「夜を昼に変えることなど不可能だ」

照明家としての、これはもしかしたら「敗北宣言」?いや、そういうわけでなく、彼はこう続ける。

「わたしたちは24時間周期のリズムで生きており、人間は爽やかな昼の光から暖かみのある夕暮れへの光の移ろいに、ゆっくり順応するようにできているのだ。家庭での人工照明は、言うなれば、黄昏どきの光の状態と調和すべき」である、と。

現代の科学技術をもってして夜を昼に変えるのではなく、むしろこの現代にあってこそ、ひとをふたたび自然のリズムに同期させることの必要性を説くポール・ヘニングセン。そういえば以前、「不眠症」のひとは就寝前の数時間、間接照明にしてほどよい暗さのなかで過ごすとよいという話をテレビでやっていたけれど、「不眠症」のひとは家のあかりをPHランプにするとよい効果があるかもしれないな。

それはともかく、「ああ、暗い暗い」とつぶやきながら家じゅうの蛍光灯をつけてまわる父親の元に育ち、気がつけば読みさしの本を放り出して電気が煌々とともるなかガーガー眠っていることもめずらしくない人間としては、その「理念」はあまりにも気高く感じられるのだった。

みやまつともみのスケッチブック

2007.11.13|art & design

荻窪時代からなにかとお世話になっているイラストレーター、みやまつともみさんの貼り絵と銅版画展「みやまつともみのスケッチブック」がいま吉祥寺でひらかれています。会場は、あたらしいmoiの目と鼻の先にあるギャラリーfeveさん。打ち合わせを終えたその足でさっそく行ってきました。

みやまつさんというと、これまで椅子とか生活まわりの道具といった「静物」を好んで描かれている印象があったのですが、今回の展示ではこれまで以上にサカナとか牛、象といった「いきもの」をモチーフにした作品がたくさん登場していて新鮮でした。かつて水族館で研究職についていたというプロフィールの持ち主だけに「サカナ」の緻密さは圧巻ですが、個人的には「牛」のからだの感じと貼り絵の質感がぴったりと合っているように思いました。ほかにも、版を重ねて色をつけてみたという銅版画もこれまで以上に雰囲気がでています。

今週土曜日17日までの開催(あす水曜日はお休み)とのことですので、ぜひお散歩がてらご覧になられることをおすすめします。

U41@NU

2008.6.5|art & design

荻窪~吉祥寺と、モイを設計してくださった建築家の関本竜太(RIOTADESIGN)さんから展覧会のごあんないをいただきました。

題して、「U41@NU」。日大卒の若手建築家をクローズアップした展覧会だそうで、関本さんをふくむ12組13人の建築家が写真や図面、模型をとおして紹介されます。たしか荻窪の「モイ」は、関本さんにとってフィンランドから帰国、独立後の初仕事だったと記憶していますが、その後つぎつぎとすばらしい作品を発表され、今年からはなんと日大建築学科で後進の指導にもあたっていらっしゃいます。名実ともに「先生」ですね。

もちろんぼくも、いつもあんなことやこんなことを気軽にお願いしたり言っちゃったりしている軽率な(?)自分を戒めるためにも、ぜひ会場に足を運びたいとかんがえています。いつか自分の「家」を建ててみたいと考えている方、同世代の建築家たちの感性を感じてみたい方、必見です。

ところでmoiではきたる7月16日[水]、その関本竜太さんをお招きしてのトークイベントの開催を予定しています。フィンランド建築留学をめぐるさまざまなことや北欧での体験談、moiができるまでのお話などをスライドを使いながらお話しいただくつもりです。詳細はこちらのブログであらためてお知らせさせていただきますので、スケジュールを空けてしばしお待ち下さい!

ポルヴォー・マイタウン

2008.6.28|art & design

フィンランドのイラストレーター、イェンニ・トゥオミネン(JENNI TUOMINEN)が、moiのために10部限定でオリジナルのシルクスクリーンを制作してくれました。

イェンニは1976年の生まれ。トゥルクのアートスクールを卒業後イラストレーターとして国内外で活躍するかたわら、ヘルシンキ芸術デザイン大学でグラフィックアートも学んでいます。2006年にはマリメッコ(Marimekko)主催によるコンテスト「Design,Meet The User!」で優勝、その結果「Unesa(ウネッサ)」「Ruohikossa(ルオヒコッサ)」「Paini(パイニ)」といった作品が商品化されています。

そんなイェンニの作品と出会ったのは2004年のこと。たくさんのフィンランドのアーティストたちの作品のなかでも、彼女のおもいっきりのいい元気でポップで、そしてストロングな作品はひときわ異彩を放っていたのでした。今回のコラボ作では、現在彼女がアトリエをかまえるヘルシンキ近郊のちいさな古都ポルヴォーの心象風景に、やかんをもつ少女やコーヒカップ、コーヒー豆(?!)といったカフェグッズを散りばめたたのしい作品です。

今後の活躍が期待されるフィンランドの若手イラストレーターとmoiのコラボによる世界でたった10枚のみの作品、店内にて展示中ですのでぜひ観にいらしゃって下さい。気に入った方には特別価格にてお求めいただけますのでお声掛け下さいね。

◎ イェンニ・トゥオミネン 『ポルヴォー・マイタウン』(限定10部)

技 法 シルクスクリーン(エディションナンバー、直筆サイン入り)

サイズ たて43センチ よこ35センチ

価 格 お問い合わせ下さい

ジュリアン・オピー展

2008.8.10|art & design

水戸へ行くことにしたのは、ちょうどいま水戸芸術館の現代美術ギャラリーでひらかれているジュリアン・オピーの個展を観たかったからだ。などというと、なんだかわざわざジュリアン・オピーを観るために水戸まで行ったように聞こえるかもしれないがべつにそういうわけではなく、以前からちょくちょくその作品を目にする機会があってなんとなく気になっていた作家の展示と、東京をはなれてどこかに行きたいというささやかな願望とが、たまたま「水戸」という点の上で交わったといった程度の意味である。

ジュリアン・オピーの、今回はBlurのベスト盤ジャケットに代表されるようなポートレイト、電光掲示板などをつかった動く人物、それに日本の浮世絵にインスパイアされた風景画といった最近の作品をあつめた展示だったのだが、とりわけぼくにはポートレイトがおもしろかった。遠目には同じようにしかみえない作品が、近くでみるとそれぞれ異なる技法―シルクスクリーンだったりフェルトのような起毛材だったり、あるいはカッティングシート(?)や液晶モニターを使ったものだったり―で描かれている。このあいだ雑談のなかで、「技法」にもっと注意を払って作品を観れば、作家がどんな主題をどのように描きたかったのか?よりくっきりと伝わってくるかもしれないなとあらためて、いまさらながら気づき目からウロコな思いをしたばかりなのだが、ジュリアン・オピーの場合はどうだろう?通る道(=技法)はちがっても、けっきょく行き着く場所はおんなじなんだ、と言っているかのよう。ここで、行き着く場所とはつまりポートレイトの対象となっている存在の揺るぎなさ、だろうか?

電光掲示板やアニメーションによる「動く人物」も、ひとを妙な気分にさせるシリーズだ。ダンスをしたり歩いたりしているひとびとの動きはやけにリアルで生々しい。ところがその身体の生々しい動きに反して、その頭はすべてたんなる「円」なのだ。それは記号をもった肉体なのか?それとも肉体をまとった記号なのか?これもじつは、『歩くジュリアンとスザンヌ』とか『下着で踊るシャノーザ』といった具合に「顔」ではなく、身体の動き、その特徴によって描かれるポートレイトなのだ。その意味では、「右手」だけ描かれたポートレイトもありかもしれないし、ことによったら発せられた「ことば」、「声」によるポートレイトというのだってありかもしれない。しかしそれ(もっともわかりやすい特徴としての「顔」)を「省く」ことによってではなく、あえて「円」という記号に還元してしまうことで新しいポートレイトの可能性を暗示してみせたオピーというひとは、やっぱり自覚的に現代を生きる先鋭的なアーティストのひとりなのだった。

ところで旅にはおみやげがつきものということで、水戸芸術館がこのオピー展のため特別にこしらえたという「オピー金太郎飴」である。だれに見せても「三谷幸喜」としか言ってくれません。

ルイジ・ギッリの写真

2008.8.28|art & design

髪を切りにいった美容室で、ルイジ・ギッリ Luigi Ghirriというイタリアの写真家がジョルジオ・モランディのアトリエを撮った写真集をながめていたら、ほかにも何冊かおなじギッリの写真集を出してきてくれたのだった。

むかしから好きなエグルストンの写真にしてもそうなのだが、このギッリというひとの写真もまた、世界からそれを覆っている薄い皮膜を一枚ぺりっと剥がしてしまったかのような印象をうける。そのため、いつもの見慣れた風景も、まるでおろしたてのシャツのような真っ白さをもって立ち上がってくるのだ。そこにあるのは、知っているけれど見たことのない世界。

ありふれた日常にあらためて「真新しさ」を《発見》するのはうれしい。そういう気持ちで眺めると、この世界もまだまだ捨てたもんじゃないなという気分になる。ギッリの写真には、そういう、生きることの充足感を見るひとに感じさせるなにかがあると思うのだ。

『Luigi Ghirri』という写真集をぱらぱらとめくりながら、一枚の写真に目がとまった。磨りガラスにもたれて立つ赤いコートの人物を撮った写真である。ベルトに金ボタンをあしらったモード系の赤いコートを着た人物(長髪の男性?)が、だれかを待っているのか、うしろに手を組み磨りガラスに寄りかかっている。ガラス越しの手のひらは、からだの圧力でべたっとつぶれて白くなっている。晩秋か、それとも初冬のモノトーンの景色の中で、磨りガラスのむこう側の赤いコートと白い手のひらだけがぽっかり宙に浮いたかのように存在を主張しているのだ。こんな光景と出会ってしまう、それだけでもうギッリというひとは「写真の神様」に愛されていると言っていいんじゃないだろうか?

松浦弥太郎写真展《10 essays.》

2008.9.5|art & design

目とハナの先のギャラリー「feve」さんでは、6日[土]より文筆家、COW BOOKS代表にして、雑誌『暮らしの手帖』編集長でもある松浦弥太郎さんの写真展《10 essays.》がひらかれます。

展示にあわせて写真コラージュとfeve books 3の販売もあるそうです。雑誌『Coyote』に連載されていた《グッデイ!》のような、旅心をくすぐるような作品と出会えそうで楽しみです。会期は十三日[土]まで(十日はお休み)、週末には松浦さんご本人もいらっしゃる模様。

いしげまりこ「手仕事と北欧雑貨」展

2008.9.26|art & design

あすよりギャラリーフェブ Gallery feveさんでは、「いしげまりこ 手仕事と北欧雑貨」展がはじまります。

いしげまりこさんは、モイの中にある小さなポストカードショップ「コルッティ」で扱っている雑貨のセレクションなどでたいへんお世話になっている方。作家としても刺繍など手がけられていて、オリジナルの刺繍が入ったピンクションを白樺のかごやスウェーデン製の白木の針刺しにとりあわせたものは「コルッティ」でも人気です。

今回は「家」、そして「手仕事」をテーマに手を動かすことで日々の暮らしが楽しくなる、そんな提案をしたいとのこと。会期は4日[土]となりますので、ぜひお時間をみてお出かけ下さい。

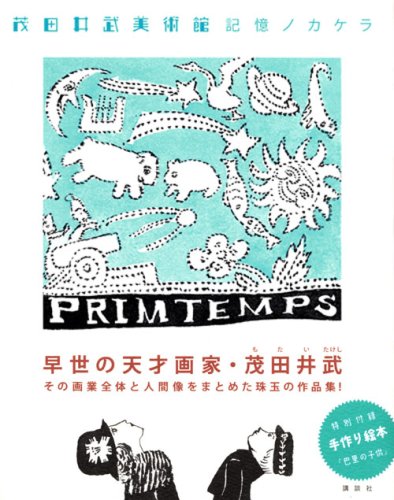

茂田井武 展

2008.10.8|art & design

年寄りのくせにといったら語弊があるが、やけに感覚が洗練されていたり、おしゃれであたらしいものに対して柔軟だったりするじいさんばあさんがいる、ということに気づいたのは確か大学生のころだった。そういう年寄りには、どこか共通して自由人の趣きがあった。

調べてゆくうちわかったのは、そうしたじいさんばあさんたちの多くは一九〇〇年から一九一〇年くらいに生まれているということである。いま生きていたら百歳を過ぎたくらい、幼少から十代の多感な時期をいわゆる「大正デモクラシー」と呼ばれる時期にすごしたひとたちだ。いちいち名前をあげていったらきりがないのだが、たとえば植草甚一(一九〇八年生まれ)を思い出してもらえば、ぼくの言っていることがなんとなく伝わるのではないだろうか。またまた長くなりそうなので思いっきり省くが、東京のさまざまなカルチャーの歴史は「関東大震災」と「第二次世界大戦」というふたつの災厄によってぷっつりと分断されている。それを境に、都市の空気はガラリと一変したはずだ。おそらくそれは、『20世紀少年』の「ともだち暦」の前と後くらいに違っていたと思われる。じつは、一九二十年代の日本、とりわけ東京はなんだかワケがわからんくらいすごい時代だったんじゃないだろうか?いまとは比べものにならないくらい面白い時代だったんじゃないだろうか?そんなわけで、この時代の東京をはじめとする日本の都市について知ることはぼくにとってとてもエキサイティングな経験といえる。

で、前置きが長くなってしまったのだが、バスにゆられてちひろ美術館で開催中の茂田井武(もたいたけし)の展覧会をみてきたのだった。

茂田井武という画家(というよりはイラストレーター)についてはまったく知らなかったのだが、その絵はプンプンとあの自由人たちと同じ匂いを放っていた。そしてやっぱりと言うべきか、茂田井武はことしでちょうど生誕百年、一九〇八年の生まれであった。生家は文化人なども多く利用したという日本橋の大きな旅館。恵まれた少年時代を過ごしたようだ。ところが十五歳のとき関東大震災に見舞われ、家業は大きく傾く。ここから彼の人生の歯車は狂いはじめる。美大の受験に失敗し継母との関係に悩み、ついには家を飛び出す。バイトをして旅費をため、ほとんど勢いで(?)シベリア鉄道にのってヨーロッパへ。とはいえ、もともと遊学などというのんきな身分ではなかったためパリでは極貧生活を送るハメに、あげくの果てにパスポートの手違いで日本へ強制送還。帰国後は三十種以上もの仕事を転々とし、戦争が始まれば兵隊にとられ、空襲で家も作品も焼失といったぐあい。不運としかいいようがない。けっきょく、イラストの仕事でなんとか食えるようになったのは戦後、三十八歳になってから。にもかかわらず、四十八歳という若さで死んでしまうのだから、けっきょく画家として活躍したのはほんの十年間という短さである。とはいえ、十年間という短さを感じさせないほど絵本や広告にたくさんの作品を茂田井は残した。これは後世のぼくらにとってはラッキーとしかいいようがない。

ところで、茂田井武の画風はどこかアンリ・ルソーを思わせる。二十二歳でパリへとむかう以前に書かれていた絵をみれば、すでに日本にいるときにその画風が確立していたことがよくわかる。大正時代に、東京のどこかで最新のモダンアートとしてアンリ・ルソーの絵に触れたとしたら、どこでどんなふうに、そしてそれはひとびとにどんな印象を残したのか、想像するとついつい面白くなってくるのだった。ヨーロッパでの茂田井のイラストは、なんとなくサヴィニャックにも通じるところがある。ベルエポックのパリの喧噪が聞こえてきそうだ。ちなみにサヴィニャックと茂田井はひとつちがい。パリの街角ですれ違っていたとしても不思議じゃない。

絵本の仕事を手がけるようになってからの、つまり晩年の茂田井はどうだろう。そこにあるのは童心に遊んでいるかのような、もはや画風(スタイル)すらも意識させない清澄な世界じゃないだろうか?亡くなる年、一九五六年に「キンダーブック」のために描かれた「おめでとう」という作品がある。今回の展覧会ではメインヴィジュアルとして使用されている絵でもある。民族衣裳を身につけた世界のこどもたちや動物たちが、たがいに手をとりあい、またお辞儀をして新年のあいさつをかわしている。素朴で、平明で、そうして力強いメッセージ。展示作品のかたわらには、彼自身の手によるこんなキャプションが添えられていた。

自分一人が幸福になることを念ったり、

自分の家のものが幸福になるのを念ったり、

自分の国が幸福になるのを念ったりするような、

たとえばそんな小さな念いではなく、

全世界、全宇宙、さらにもっともっときりのないものの

幸福をこそ念いたい。

たくさんのものを見、感じ、思い、幾多の困難をのりこえ生き抜いてきた、そういう時代を生きてきたひとの言葉であってこその、ほんとうの意味でのヒューマニズム。

COMPANYの「ひみつのエコバッグ」

2009.2.19|info

ヘルシンキの街角にぴょこっと現れた「ひみつのお店(Salakauppa)」という名前のお店。この店のオーナーはアーティストで、プロダクトデザイナーでもあるアームとヨハン(「COMPANY」名義で活動中)のふたり。

そのふたりが手がける愉快で、ひょっとしたら役に立つかもしれないアイテムの数々が、いろいろな行程を経て「ふたりのお店」に並ぶまでをイラストで表現したエコバッグが(とりあえずmoi限定で)入荷しました。

色は白地に黒の一種類で、イラストも「COMPANY」のふたりが担当しています。生地は小さく折りたためる程度のやや厚めで、大きすぎず小さすぎず使い勝手のよいサイズとなっています。

価格は、アーティスト作品ということもありやや高めの2,625円(税込み)です。

なお、かれらの作品をあつめたかわいい作品集、COMPANY /COOK BOOKも近々入荷予定ですのでお楽しみに(予価3,465円)。

健康診断、トンカツ、桜、そして用の美

2009.3.24|art & design

先月から今月にかけては、ひとことで言うとはじめての○○フェアーといった調子でめまぐるしくも刺激的な日々を過ごさせていただいた。

二週連続でTIMBER YARDさんのイベント「スカンジナヴィアフェア」でコーヒーを淹れさせていただいたのを皮切りに、アアルトコーヒーの庄野さんをお迎えしての「コーヒーの淹れかた教室」、それに「フィンランドのカフェとコーヒーのお話」というテーマでみずからお客様を前にしゃべってしまうという禁断の(?)イベントまでやってしまった。しかもその合間には確定申告があり、さらにはスタッフの結婚パーティーでの乾杯のスピーチという大役まであったのだ。いやいや、ある意味恥かきまくりの一ヶ月間だった。一説によると、人間恥をかくと若返るらしいので、そうなると中2くらいにはなっているかもしれない。

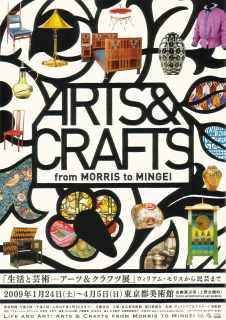

さて、後回しになっていた原稿もなんとか無事締め切り前に入稿し、きょうはひさびさのオフといった感じ。午前中、近所の病院で区の健康診断を受け、そのまま「生活と芸術~アーツ&クラフツ」展を観るため上野へゆく。

途中、昼ごはんに「双葉」でとんかつを食べる。検査のため朝食を抜いていたのに加え、奥さんのおごりだったのでとても美味しくいただいた。上野生まれのウチの奥さんにとって、ここは子供のころによく連れてこられた思い出の店なのだという。メニューはとんかつ単品と定食のみ。その定食は2,940円で庶民がお昼に食べるには心拍数が上がってしまう値段だが、店はサラリーマンや近所のひとで満席状態。ほんとうに日本は不景気なのか、にわかには信じがたくなる。とにかく厚切りなので、肉食った~という満足度は100%である。

その後、近所のサウナに掲げられた林家ペーの等身大パネルを横目に見つつ上野公園を通って、「穴稲荷」をお参りしてから東京都美術館へ。上野公園の桜はまだほとんどが二分咲き程度だが、すでに花見に興じるひと、場所取りをするひとでにぎわっている。まあ、花粉症の自分にはまったく関係のない話である。

そして「アーツ&クラフツ展」。

今回の展示の特長はたぶん、イギリスの「アーツ&クラフツ運動」と日本の「民藝運動」を同時に取り上げているところにあると思うのだけれど、そもそもその対象となるものが家から家具、食器などにいたるまでのくらしの道具全般と広範囲に及んでいるため、この規模の展示ではなかなか言いたいことが伝わらないというもどかしさを感じてしまった。展示も中心はあくまでもアーツ&クラフツ運動にあり、一方日本では「民藝運動」がありました、ではドイツでは?ロシアでは?北欧ではどうだったでしょう?といった調子でさらりと並べてある感じ。展示にもっと工夫というか、主張があればもっと楽しめたのに・・・そんな印象。

イギリスの「アーツ&クラフツ運動」の場合、ウィリアム・モリスやジョン・ラスキンといった創始者によるユートピア的(?)、コミューン的(?)な理想がその端緒となっているのに対し(完全に社会運動)、柳宗悦の「民藝運動」では、素朴なもの、荒々しいものの中に「美」を発見するといった「美学的観点」が中心に据えられているようで、そう思うとじつは両者は似て非なるものということか・・・体調があまりよくなかったので、それぞれの展示物をじっくり観るというよりは、そんなことをぼんやりかんがえながら観ていたのだった。

それにしても風邪をひいたようだ。ふっと気が抜けたとたん風邪をひくなんて・・・わかりやすい体質。

「純粋なる形象 ディーター・ラムスの時代―機能主義デザイン再考」

2009.7.14|column

男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしく、なんて言うつもりは毛頭ないけれど、機械はやっぱり機械らしく、あってほしいもの。

「機械らしく」というのはぼくの場合、まず角張っていること、それにツマミやメーターといったいかにも「機械らしい」アイテムが適切に配置されていることがとにかく必須条件である。人間工学だとかエアロダイナミクスだとか、それはたしかにいいものなのかもしれないが、おかげでさまざまな機械(自動車や電車を含む)がどんどんフニャフニャしたかたちになってゆくのはどうにもこうにも見るに耐えない。

で、なにが言いたいのかというと、府中市美術館に行き「純粋なる形象 ディーター・ラムスの時代―機能主義デザイン再考」という展覧会を観てきたのである。

ディーター・ラムスという名前にピンと来なくても、彼がデザインを手がけたドイツのブラウン社(BRAUN)の製品なら誰しも一度は目にしているのではないだろうか? かく言うぼくもそうで、ディーター・ラムスという名前こそ知らなかったものの、彼が関わったモノなら電動シェーバーにコーヒーミル、コーヒーメーカーに目覚まし時計など子供のころから家で親しんできたものばかりである。そういうところはちょっと、フィンランドの家庭におけるカイ・フランクの存在に似ていなくもない。

電動シェーバーにはじまり、オーディオ、キッチン雑貨、プロジェクター、カメラのフラッシュ、時計、電卓、家具などラムスがデザインに関わった製品の数はざっと五百以上にも及ぶが、それらはどれも基本的には

── 丸と四角(ときどき三角)

によって構成されているといっていい。

たとえばL2というスピーカー(1958年)、あるいは、RT20というラジオ(1961年)なんかはまさにその典型。

とりわけ、このラジオはほんとスゴイ。いかにも「機械らしい」四角いフォルムにメーターや必要最小限のツマミを配したデザインはまさにシンプルの極みといった感じであるのに、ごらんのとおり無骨な印象はまったく、ない。

正面からみて左側に円形のスピーカーを配し、右側にはタテ型のチューニングメーターと九つのツマミが並んでいるのだが、L字型に配置したツマミ類とメーター、それに「BRAUN」のロゴとを線で結ぶと四角形になるよう計算されているのだ。なので、ゴチャゴチャいろいろなアイテムがあるにもかかわらず、印象としては左側に丸、右側に四角というまるで幾何学的に構成された図面のようにしか見えないのである。こんな具合で一事が万事、ディーター・ラムスというひとのデザインは計算されつくしたタイポグラフィーのように整然とした美しさで貫かれているのだった。

それ以外でいうと、ぼくの目を惹きつけたのは会場の一角にひとまとまりに展示されていた卓上、そして携帯のライターだった。そういえば子供のころ、こういった感じの卓上ライターが家にもあった。点火するためボタンを押し込むときの、子供にはけっこうな重みと「カチッ」という鈍い音がなつかしく思い出される。ぼくはタバコは吸わないけれど、こんなライターならひとつくらい家に置いておくのも悪くないかもしれない。ただときどきなんとなく火を点してみたりするだけの目的で。

機械らしい機械には、意味もなくただただ純粋に触れてみたい、そういう誘惑がまたつきものなのである。

早川良雄 "顔"と"形状"

2010.1.12|art & design

以前は、お正月になるときまって美術館に行っていた。「家にいてもつまらないから」というのがその理由だが、だからといって人でゴッタ返すデパートなど行く気にもなれず、自然と、いかにも閑散としていそうな地味(!)な展覧会を選んで足を向けるようになった。必然的にモダンアートなどが多くなったが、西武美術館での「イヴ・クライン展」など、いまにして思えばのんびり観ることができたおかげで鮮明に印象に残っている、そんな展覧会も多い。

ひさしぶりにそんなことを思い出して、ことしのお正月は国立近代美術館で「早川良雄 "顔"と"形状"」という展覧会を観てきた。

展覧会情報によれば、早川良雄は1917年大阪に生まれ、2009年に92歳で亡くなるまで長年にわたり戦後のグラフィック・デザイン界を牽引、後進に多大な影響を与えてきた人物、とある。このプロフィールからすれば、早川良雄の肩書きは「グラフィックデザイナー」ということになるだろう。とはいえ、ぼくは会場に並んだ代表作の数々を観ながらずっと

じっさいのところ、早川良雄というひとの「肩書き」は何なのだろう?

と考えていた。思い浮かんだのは、

グラフィックデザイナー

イラストレーター

画家

アートディレクター

エディター

などなど。そしてじっさいのところは、おそらくそのすべてが早川良雄の「肩書き」なのにちがいない。もちろんそれは、早川良雄が仕事を始めた頃の日本ではまだそうした職能が細分化されていなかった、ということもあるだろう。「商業広告」という言葉がそれらすべてをざっくりと語って、それ以上でも以下でもなかった時代。そして早川良雄の作品には、そのようにしてひとりの人間の頭のなかで完成されたものに特有のごわっとした手触りがある。それがすごくいい。展示された作品の中には最晩年である2009年に制作されたデパートのポスターなどもあるのだけれど、「分業化」が当たり前になったいまの時代にあってなお、早川良雄の作品からその独特の「手触り」が失われていないことに驚かされる。

分業化による仕事の効率化やある種の「抜け目なさ」の代わりに、広告美術の世界からこうした「手触り」のようなものが消えつつあるとしたら、それはやっぱりとても淋しいことじゃないだろうか?

MIKLOS GAAL

2010.2.22|finland

Twitterにかまけて(?)すっかりブログの更新を怠ってしまった・・・よくあることらしいけれど。

さて、以前たまたま書店でみかけた写真集『small planet』(本城 直季)にミニチュア心(?)をくすぐられ、それをデジタルで手軽に模倣できてしまうアプリ「Tilt Shift Generator」に心ときめいた、という話は前回のポストで書いたとおり。

その後さる情報筋?より、フィンランドにもこんなアーティストがいるよと教えていただいたのでここでご紹介を。

アーティストの名前は、Miklos Gaal。ミクロシュ・ガール、と読むのかな? 「1974年生まれのフィンランドのヴィジュアルアーティスト」とのことだが、名前から想像するにハンガリー系の血も入っているようだ。現在はオランダのアムステルダムを拠点に活動しているとのこと。

これまでの代表作をみることができる彼のウェブサイトwww.miklosgaal.comでは、あの風景を箱庭化してしまう手法を用いた作品の数々もみることができる。2000年代の前半からこうした作品を発表していたようだ。

とりわけ本国フィンランドで彼の名前を一躍有名にしたのは、当時まだ建設中だった「kamppi」(ヘルシンキのバスターミナル兼ショッピングセンター)をミニチュア的に撮影した作品『Construction Site』(2002)で、いまではフィンランドの多くの美術館が彼の作品を収蔵しているそうなのでいつかは実際この目でみるチャンスがあるかもしれない。

それにしても、写真の舞台がフィンランドというだけでさらに心ときめいてしまうというのも我ながらなんだかなぁ・・・

ヘイニ・リータフフタの展示

2010.4.28|art & design

雨の中いそいそと代々木上原まで出かけていった理由(ワケ)は、5/5までピロイネンギャラリーで開催されているヘイニ・リータフフタ HEINI RIITAHUHTA の展示を観るためである。作家も迎えてのレセプションに仕事で参加できなかったのはかえすがえすも残念ではあったけれど、じっくりと展示を楽しむなら通常の開催期間に訪れたほうがずっといい。

ヘイニ・リータフフタはフィンランドの製陶会社「アラビア」のアートデパートメント(芸術部門)に所属するデザイナーで、イーッタラからは「Runo(ルノ)」というテーブルウェアが商品化されている。でも、今回の展示の目玉はなんといっても彼女のつくるアートピース。こうした作品は、フィンランドでもアラビア社の博物館にでも行かないかぎりなかなか目にすることはできないからである。

ひとめみればわかるのだけれど、ヘイニのアートピースの多くは日本や中国といった東洋の文化から影響を受けている。今回の個展を開催するにあたって尽力された田中さんのブログによると、シンプルな白いボウルの内側に満開の桜を描いた「SALAISUUS(秘密)」のイメージについて、ヘイニは「日本の桜/刺青/神秘」と答えている。大皿に点描で緻密に描かれた草花、その技法のヒントはなるほど、「刺青」だったのか!

もうひとつ感じたのは、それらの作品全体を支配する「静謐さ」。まるで波ひとつない静かな湖の水面をのぞきこんでいるかのような錯覚にとらわれること、だ。一見すると大胆な絵柄が目立つヘイニの作品だが、じつは何層にも釉薬をかけて色や絵柄が重ねてあるのだ。そのため水面から湖底を透かし見ているように、平面であるにもかかわらず「深さ」が感じられる。その、計算されたグラデーションこそが独特の「静謐さ」を生んでいるのはまちがいない。

今回のピロイネンギャラリーでの展示は5日(祝水)までとなり、その後三重県の四日市市、富山市、香川県の丸亀市などへも巡回することが決まっている。東京でもふたたび6月にビームス新宿店のギャラリースペースで展示されることになっているのだが、やはり機会があれば是が非でもここ「ピロイネンギャラリー」での展示をみていただきたいと思う。というのも、会場の構成がすばらしいからである。

会場へと下りる階段より。レンガ色と白のちいさな器で描いた花のインスタレーション。目を細めて見ると、わかりやすい。

運よく会場構成を担当した石井さんとお話しすることができたのだが、まずはヘイニさんのアートピースを手にとり、どのように見せたいか、見せるべきかを検討し、そのために最適な什器をオリジナルで製作するところから始めたのだそうだ。あえて「キメキメ」にせず「手仕事」的な余白を感じさせる仕上がりになっているのも、彼女の作品とぼくらの距離を一歩縮める重要な役割を果たしているように思う。

会期中はGWも開場しているとのことなので、ぜひお散歩がてら代々木上原まで足を伸ばしてもらえれば……。

8月10日はそんな一日。

2010.8.11|art & design

なぜか休日の、しかも午前中とくに予定のない日にかぎって朝、早く目が覚めてしまう。どうしてだろう? 気が昂ぶってる? いずれにせよ、おかげで寝不足。

じつは横浜でぶらぶらするつもりが、ゆっくり朝ごはんを食べたり、本を読んだりレコードを聴いたりしていたらすっかり出かけるのが遅くなってしまう。しかも外は猛烈な湿度。台風が接近しているらしい。

せっかくツイッターでおすすめランチスポットをたくさん教えていただいたのに、出遅れたおかげでランチも微妙なタイミングに。けっきょく、横浜駅の西口から少しいったところにある「A Mascara D'o Pulecenella」というイタリアンでピザを食べる。教えていただいたものの今回行くことのできなかったお店は、別の記事にまとめて次回の横浜散歩のためにとっておこう。

その後、そごう美術館でひらかれている「没後25年 鴨居玲~終わらない旅」へ。いまだにカリスマ的人気の衰えない日本人洋画家の回顧展である。

背景のないポートレイト。人間はそもそも、背景(ときにそれは肩書きのような社会的なものであったりもする)の中に立つことではじめてその存在証明がなされるものである。背景を取り払われた人間の姿は、衣服を剥ぎ取られた人間のように無防備に映る。その存在の耐え難い「不安」のようなものを、鴨居は酔っぱらいや傷痍軍人、道化師といったキャラクターに託して描く。それらはみな、鴨居同様、つねに「不安」に怯えながら危なっかしい足取りで徘徊している者どもである。つまり、そこに描かれた者はすべて鴨居自身のポートレイトでもあるのだ。いまにもキャンバスに溶けてしまいそうな輪郭、どこに向けられているのかすらわからない視線、見られることを拒絶するかのように背けられた顔…… 鴨居もそんな風にみずからの存在を消すかのように、25年前この世から不意にいなくなってしまった。壮絶な作品群。

絵のせいではないだろうが、ちょっと疲れたので家に戻る。そして、ひたすら眠った。

8月10日はそんな一日。

8月31日はそんな一日。

2010.9.1|art & design

8月最後の日! とはいえ、きょうは定休日。ここのところ続いていた夏バテとそれにともなう症状の数々、午前中に鍼に行ったらすこしラクになった(気がする)。その足で銀座へ。

ほんとうは庭園美術館で「有元利夫~天空の音楽」を観て、その後大好きな目黒「ウエスト」でお茶をしたかったのだが、引き続きの凶悪な猛暑に断念する。炎天下を10分も歩くと溶けてしまう仕様なのだ、ぼくは(笑)。まあ、有元にかんしていえば、数年前に宍道湖のほとりに建つ島根県立美術館のだれもいない広大な展示室でじっくり鑑賞する幸運に恵まれたので、とりあえず悔いはないといえばないのだが。

京橋のインド料理屋で腹ごしらえしてから、地下鉄で水天宮前へ。ミュゼ浜口陽三にて「浜口陽三・植田正治2人展-夢の向こうがわ」。浜口陽三の銅版画約20点、そして植田正治の写真約50点からなる内容。植田正治の作品をこれだけまとめて観るのはひさしぶり。正確にいえば、開館まだまもない「植田正治美術館」を訪れて以来ではないだろうか?

あらためて観る植田の写真には、新たな「発見」も多数。とりわけ砂丘で撮られた作品の数々、その構成力と想像力、そして緻密さは「写真家」というより、むしろ「美術家」と呼ぶにふさわしい。たとえば、マン・レイのような。そんな印象。スタジオの白バックよりも、さらに広大で抽象的な天然のスタジオとしての「砂丘」を身近に見いだした植田の、創作のよろこびや愉悦がそのまま観る者にも伝わってくるような楽しい写真の数々である。機会があったら、また鳥取の麦畑の真ん中にぽつねんとある美術館にも訪れたいな。浜口の作品のすばらしさについては言わずもがな、もう何度もここを訪れているので割愛(笑)。

その後は、浜町にあるドイツパンの店「タンネ」へ(人形町にもある)。じつは、高校生のころからモイに通ってくれている常連クンのご実家なのである、ここは。ケースに並んだたくさんの魅力的なドイツパンを前に目移りしてしまい、なかなか選べず。朝食用、そしてあすの昼食用などにいくつか買い込む。また来よう。

家に戻るなりたまらずシャワーを浴びてから読書、気がつけばうたた寝。晩ご飯を食べてまた本を読んで、レコードを聴いて、気づけば就寝。お休みの日らしい過ごし方。

8月31日はそんな一日。

魚を愛でる〜大野麥風のたしかな〝眼〟

2013.8.7|art & design

心に残ったという点で、東京ステーションギャラリーでみた大野麥風(おおのばくふう)の展覧会は、ここ何年かにふれた美術展の中でも五本の指に数えられるものだった。

〝原色木版二百度手摺〟などという気の遠くなるような行程を経て、大野麥風がようやく西宮書院から『大日本魚類画集』の刊行にこぎつけたのは1937年のこと。それから44年までの足掛け7年にわたり6回に分けて全72作品が出版、500部限定で頒布された。この〝大しごと〟のいきさつについてはミステリアスな点が多いという。なぜ麥風は木版にこだわったのか? すでに〝魚の画家〟として知られていた麥風の原画を印刷するのではいけなかったのか? という〝素朴な疑問〟もそのひとつ。

そこには、ふたりの名人〜彫師・藤川象斎、摺師・禰宜田萬年との出会いもあったろうし、また海外の版画コレクターの懐をあてこんだということもあったろう。その〝答え〟は、けれども、会場で原画/摺り見本/完成作を並べて観れば明らかだ。その造形のおもしろさ、色彩のうつくしさ。とりわけ透明感や質量から生み出される生命の躍動といった、写実には叶わないいわば〝本質〟をつかみだすのに、木版という日本の伝統的な、しかしすでに廃れかけた技芸はなんとしても必要だったのだ。そこに、まず洋画を学び、日本画に転向、さらには版画まで手がけた麥風というひとの、たしかな〝眼〟がある。出版に際して、和田三造(監修)、徳富蘇峰、谷崎潤一郎(ともに題字の揮毫)といった当時の有力者たちがこぞって協力したのも頷ける。

もうひとつ、この『大日本魚類画集』には魚類学の権威、田中茂穂、そして釣り研究家、上田尚による解説文が付されているのだが、それらがこの作品に美術書でも学術書でもない独特の〝奥行き〟をあたえているのがすばらしい。とりわけ上田の、ときに詩的、ときにユーモアあふれる解説はたいへん味わい深いものである。

「鯛があでやかな上方女ならば、鱸はいなせなあづま男に見立てたい。(中略)そして鯛に春霞の日の出を聯想せしめ、スズキに涼しい夏の月光をしのばしめる」(「スズキ」)

魚を愛でる。その持てる技能と情熱のすべてをつぎこんだ大野麥風の『大日本魚類画集』を貫いているのは、そんな理屈を超えたピュアなまなざしであり、それが観るものの顔を自然とほころばせる。

ヘレン・シャルフベック ー魂のまなざし

2015.6.12|art & design

フィンランドの女流画家ヘレン・シャルフベックを知ったのはいつだったろう。シャルフベックというと、むかし読んだ志村ふくみの随筆がまっさきに思い出されるのだが、志村ふくみを介して出会ったのか、それともシャルフベックについて探ってゆくうち志村ふくみの印象的な文章にたどりついたのか、いまとなっては記憶もあいまいだ。いずれにせよ、ぼくが「シャルフベック」という名前をはっきり意識したのは8、9年前のことだった。

シャルフベックといってまず思い出されるのは、生涯にわたって描きつづけられた一連の「自画像」である。若いころのものは比較的「教科書どおり」といった感じだが、年を重ねるごとにどんどん抽象の度合いを増してゆき、ついには「壁に浮き出た不気味なしみ」のような攻撃的な表現にまで至る。その経過には、思わず目を覆いたくなるような痛ましさがある。とはいえ、それらは同時に、観るものをしてけっして目を逸らさせない圧倒的な「吸引力」をもつ。晩年のシャルフベックにとって、顔とは、目や鼻、口や耳といったパーツの集積ではなく、自身の内面があぶりだされてできた〝生の痕跡〟とか〝生の傷跡〟のようなものと考えていたのかもしれない。じぶんの顔を描くために、彼女はじぶんの内面とギリギリの対峙をする。彼女のポートレイトに、どこか修道女のような謹厳さを感じるのはそれゆだろうか。身を削るようにして、自画像を描いて、描いて、描きつづけたひとであった。

そのシャルフベックの、おそらく日本で初めての回顧展が上野の東京藝術大学大学美術館で開催されている。18歳のとき、奨学金を得ておもむいた「芸術の都」パリで、めくるめく様式(スタイル)の洗礼を受けるシャルフベック。不幸な恋愛を経て祖国に帰った彼女は、ちいさな町に引きこもって自己との対話に没頭する。後年の作品のなかでは、グレコなどの名画を自身のフィルターを通して描いたもの(リミックス?)や、近しい画商の勧めで取り組んだ自身の過去の作品の描き直し(セルフカヴァー?)などが興味深い。

後年のシャルフベックにとって重要な人物のひとりに、森林保護官で画家でもあったエイナル・ロイターがいる。シャルフベックはロイターに対して友情以上の感情を抱いていたようだが、その思いは報われることはなかった。とはいえ、ロイターは彼女のよき理解者として、その後、彼女の伝記を著すことになる。ちなみに、1917年に出版されたその伝記を、ロイターは「ヘイッキ・アハテラ」なるフィンランド系の変名で発表している。くわしい経緯はわからないが、1917年といえばついにフィンランドが独立を宣言した年。ナショナリズムの嵐が吹き荒れるなか、フィンランド系の名前にしたほうがなにかとウケがよかったりといったこともあったのだろうか。

帰宅後、なんとなくツイッターで検索してみたところ、会場に足を運んだ人たちのとても素敵な感想がタイムラインに並んでいて、思わずうれしくなった。そうした人たちの多くは、シャルフベックという画家についてほとんど予備知識のないままその作品に触れ、作品じたいから伝わってくる画家の剥き出しの魂をたしかに真正面からキャッチしているようにみえた。たとえ知名度はなくても、伝わるものはちゃんと伝わる。多くのツイートがそのことを証明している。

展覧会はこの後、仙台、広島、神奈川と巡回する模様。おそらく、この先日本でこの規模の展示が行われることは当分ないだろう。どうかこの機会をお見逃しなく。

聖地巡礼

2015.12.1|art & design

よく、好きなアニメやマンガに登場する舞台を実際にたずねあるくことを「聖地巡礼」と言ったりするが、いつ、だれが最初に言い出したかはともかく、なかなかうまいこと言ったもんだなァと感心する。ただ「好き」という以上の、他人の目にはちょっと奇異に映るくらいの情熱がなければなかなか足を使って現地までは出向かないものだし、その意味で、ちゃんとそこには宗教的なニュアンスも含まれているのである。 じっさい、アニメやマンガにかぎらず、そうした「聖地巡礼」は古くから世界じゅうで行われている。たとえば、ビートルズの熱狂的なファンがアビー・ロード・スタジオをたずね例の横断歩道で記念写真を撮るのもそうだし、熱狂的なワーグナー信者=ワグネリアンたちは、バイロイト祝祭劇場を訪ねることをしばしば「バイロイト詣で」と呼んできた。

ところで、洲之内徹の『気まぐれ美術館』(新潮社)のなかにも「聖地巡礼」の話が登場する。

松本竣介が描いた風景を、ひとつひとつたずねあるいているひとの話だ。丹治日良(あきら)という画家がそのひとで、タイトルやさまざまな資料をもとに現地に赴いてみるのはもちろん、ときには自身の記憶や勘をたよりにその「現場」を特定したりもする。その結果、これまでAとされてきた場所がじつはそうではなく、まったくべつのBという場所であったという事実を突き止めたりもするので、あるいは、たんなる「聖地巡礼」とは呼べないかもしれない。

洲之内徹は、その丹治に誘われるままま竣介が描いた風景をたずねて東京、横浜を歩きまわり、いくつかの興味深い「発見」をしてゆく経緯をいくつかのエッセイに書き残している(「松本竣介の風景」(一)〜(四))。

昭和16(1941)年ごろ、竣介が神田駿河台の「ニコライ堂」を描いた油彩がある。

かつて東京美術学校の建築科にいた洲之内は、まず、この絵のなかで前景に並んだ「鉄柱の列」に目をつける。この「ニコライ堂」がいったいどのアングルから描かれたものなのか気になった洲之内は、さっそく御茶ノ水まで出向いてニコライ堂の附近を歩き回るのだがいっこうにみつけられない。ところが後日、松本竣介の画集を眺めていた彼は、そこにあの「見憶えのある鉄骨のコンビネーション」を発見する。「新宿のガード」を描いたスケッチであった。つまり、洲之内がみた竣介の「ニコライ堂」は、ごくふつうの風景画のようにみえて、そのじつ「新宿のガード」と「神田駿河台のニコライ堂」とを画面のそれぞれ下半分と上半分で合成したモンタージュだったというわけである。

いっぽう丹治も、タブローだけにかぎらず、竣介が残したスケッチの場所をたずねあるき、またその景色を丹念に眺めることでつぎつぎと新しい発見を重ねてゆく。たとえば、それまで下落合附近とされてきた『鉄橋近く』(1943)の景色がじつは五反田であること、また、竣介の作品のなかでもとりわけよく知られたもののひとつ、『立てる像』(1942)では高田馬場近くの景色が背景として、しかも反転させて描かれていることなどが明かされている。『都会』(1940)や『街』(1938)にみられるように竣介がモンタージュの技法を好んでとりいれていたことは知っていたが、ごくふつうの風景画にみえる作品にまでモンタージュや〝改変〟が巧みになされているとは気づかなかったし、こういう発見は「聖地巡礼」なくしてはけっしてありえなかったのではないか。

とはいえ、

一枚の風景画の現場がどこかというようなことは、その作品の、作品としての価値にはたいして関係はない。(「松本竣介の風景(一)」『気まぐれ美術館』(新潮社)204頁)

と洲之内徹も書いているように、こうした発見がたとえば松本竣介の思想を映しているかといえばべつだんそういうわけではないだろう。むしろ、この一連の「聖地巡礼」をめぐるエッセイをとおして洲之内が言っているのは、こうした「発見」をなしえた丹治日良の眼、見ることをめぐる画家ならではの眼の動きについてである。

物を見るということが、画家と、そうでない人間とではちがう。画家は一瞬のうちに風景の全部を見るのではない。手が画面を動いて行く順序に従って、部分から部分へと見て行く。いわば、手で物を見る。そして、そういう動きかたに慣れた眼が、記憶の中にある竣介の絵のある部分を現実の風景の中で発見し、部分の発見が全体の発見へと拡げられて行く。そういう経過をたどるらしい。(「松本竣介の風景(一)」『気まぐれ美術館』(新潮社)208頁)

そして洲之内が、「ニコライ堂」の油彩のなかで「鉄骨のコンビネーション」が強く印象に残っていたのも自身が美校の建築科で設計を学んだという出自ゆえであろうと言う。どうもやはり、これは単純な「聖地巡礼」ではないようだ。 いっぽう、そんなことをかんがえながらこのエッセイを読んでいる凡庸なぼくは、風景を描く際に建物の位置をずらしたり、ときに足したり引いたりする画家の意識といったものが気にかかる。さっそく身近なところで、敬愛する大平高之さんにそのあたりのことを尋ねてみた。「風景をそのまま描いて、なおかつそれでちゃんと絵になっているというのは相当大変なことなんですよ」。対象は、そうした〝改変〟もふくめてほかならぬ自分だけの作品として生み出される、ということなのだろう。「竣介の画面のこの緊張力、この魅惑は、彼の作品が、そのモチーフとなった対象をむしろ圧倒し、凌駕し、対象自体には望むべくもない純度の結晶体となっているからだ」と書く洲之内にならえば、画家の眼をとおして景色が結晶化され作品として昇華されてゆく過程では、建物の位置をずらしたり、ときに足したり引いたりといった〝改変〟はごく自然に、また必然的に行われるいわば当然の手続きということだ。

そうは言いながら、やはり凡庸な人間ほど芸術にドラマを見たがるというのもまた事実。

昭和17(1942)年9月の第29回二科展に出品された『立てる像』は、松本竣介の自画像としてよく知られているが、過去にすくなくとも3度ほどこの実物をみているにもかかわらず、ぼくはずっとこの絵を焼け跡に立つ画家の姿を描いたものと勘違いしつづけていた。この『立てる像』の背景部分には高田馬場の目白変電所やごみ捨て場附近が描かれているが、画面中央で仁王立ちする人物に対して建物は広角レンズで覗いたかのように遠景に引いて描かれている。無機質なコンクリートの変電所や煙突や葉の落ちた木が並ぶ様子から、どうやら勝手に焼け跡のイメージを重ねてしまっていたようだ。

とはいえ、この作品が発表されたのとおなじ昭和17(1942)年4月18日、東京は初めての空襲に見舞われ、背景に描かれた高田馬場界隈からもほど近い早稲田鶴巻町や馬場下町にも被害をもたらしている。さらにその3年後には東京じゅうが焦土と化すのだから、画家の意志とは関係なく、その作品が現実の世界とリンクしてしまった不思議を思わずにはいられないのである。

子どもの目線

2015.12.8|art & design

ジャングルをさまようかのような目線の低さが楽しい。

荻窪にあった自邸の庭を描いた、鈴木信太郎による昭和13(1938)年の作品『青い庭(芭蕉と百合)』。幼いころの病によって足が不自由だった鈴木は、地べたに座ってスケッチすることもしばしばだったという。ことし(2015年)そごう美術館でひらかれた『生誕120年・鈴木信太郎展 親密家のまなざし』の図録にも、アトリエの床に座布団を一枚敷き、その上に横っ座りのようなずいぶんと不自然な体勢で絵筆をふるう画家の写真が掲載されている。

しばしば「童心の画家」と呼ばれることもある鈴木信太郎だが、素朴で無垢な画風はもちろん、その「目線の低さ」ゆえ観る者の心を自然と子供の頃へと連れ出してしまう、そんなこともまたあるのかもしれない。

ひとがそこで上機嫌でいられる場所を…

2016.3.22|art & design

外苑前のワタリウム美術館で「リナ・ボ・バルディ展」をみてきた。とにかく、ゾクゾクするくらい感激した。

リナ・ボ・バルディは、1914年イタリアのローマに生まれた〝ブラジルの〟建築家。大学で建築を学んだが、卒業後はジオ・ポンティのもとでデザイン関係の仕事をこなしインテリア雑誌「domus」の副編集長も務めた。結婚後、夫とともにブラジルに移住した彼女は新天地で建築を手がけるようになり、36歳のとき帰化している。帰化したとき、「人は生まれる土地を選ぶことができません。すべては偶然です。私はブラジルでは生まれなかったけれど、生きる場所としてここを選びました」と言っている。この言葉は、じつは彼女がブラジルに残した建築作品を語る上での核心そのものなのではないか、とぼくは思う。

今回の展示のよさは、スペースの制約を考慮してか、紹介する作品を絞りに絞っている点にある(監修はSANAAの妹島和世)。大きく取り上げているのは、リナ・ボ・バルディの処女作である自邸「ガラスの家」、いまやサンパウロのランドマークともいえる「サンパウロ美術館」、そして使われなくなった工場を地域住民のためのレジャーセンターへと生まれ変わらせた「SESCポンペイア文化センター」の3つ。付随して特徴的な作品(まぼろしに終わったものも含めて)が紹介される。

◎ パウリスタ大通りに面して建つ「サンパウロ美術館」。1階は「ベルヴェデーレ」と呼ばれる吹き抜けになっていて、市民が自由に出入りできるお祭りや、ときにはサーカス小屋が立ったりもする。彼女が考案したガラス板で作品を挟み込む独立型の展示パネルもユニーク。作品を壁から解放したというのは革命的だが、絵の向こうに動いている人間がチラチラ見え隠れしたりすると落ち着かないのでは? という気もしないではないが。ちなみに、彼女は自身のアトリエを構えず、あるプロジェクトを手がけているときはその建設現場のプレハブにこもって仕事をしたそうである。

◎ 処女作で、彼女が生涯をそこで暮らした「ガラスの家」。丘の斜面に建つガラスの箱のようなたたずまい。じつは、ぼくがリナ・ボ・バルディという名前を知ったのは1999年のこと。彼女の特集を組んだ建築雑誌「a+u(エー・アンド・ユー)」を本屋でみかけ、表紙に使われたこの「ガラスの家」にすっかり魅入られてしまったのだ。建物の全体がまるみえの竣工時(1951年)の写真と比べ、1998年に撮影された同じ建物は生い茂った熱帯植物に隠れてまるで別の建物のようである。リナは、すでに未来の姿まで計算に入れ植栽を計画していた。その一見素っ気なくみえるガラスの箱は、周囲がジャングルのように生い茂ったとき、饒舌の中の沈黙として意味をもち美しく立ち上がるのだ。それは、まるで錬金術のようである。鳥肌が立った。じっさい、晩年の彼女の容姿はちょっと魔法使いにみえなくもない。今回の展示では、3階がまるごと「ガラスの家」の内装や彼女がデザインした椅子などの紹介にあてられているのだが、そのなかに彼女がコレクションしたバイーア地方の素朴な民芸品の数々があり、これがまたひとつひとつなんともいえずチャーミングなのだ!こうした土着の文化からも、彼女はさまざまなインスピレーションを受けていたようである。

◎ 「SESCポンペイア文化センター」は、ポンペイア地区の使われなくなった工場跡を巨大なレジャーセンターとして生まれ変わらせようという巨大プロジェクト。鉄筋コンクリートのスポーツ棟の壁面に穿たれた「雲」のような穴の数々は、ガラスを嵌めずに換気ができる格子窓になっていて日本を旅した際にひらめいたアイデアだそうだ。施設のロゴだけでなく、アイスクリームの屋台やここで活動するサッカーチームのユニフォームまでデザインした彼女は、まさにこのプロジェクトに持てる力のすべてを注ぎ込んだといえそう。

ある土曜日に(下見のために)私がふたたびここを訪れたとき、その雰囲気はまったく違っていた。(中略)子供たちはあちこちを駆け回り、若者たちは、破れた屋根から落ちてくる雨に打たれながら、サッカーに興じていた。ボールが水溜まりを打つと、彼らは笑い転げた。(中略)この幸せをそのままに、すべてはここにあり続けねばならない。私はそう心に思った。 リナ・ボ・バルディは、ひとがつねにそこで〝上機嫌〟でいられる場所をかんがえ、つくろうとした。それは、異邦人である彼女が新天地でみつけたみずからの「役割」だったのだろう。

けれども今回の展示で個人的にもっとも印象に残ったひとつとしては、あえてサンパウロ郊外に建つ質素な「サンタ・マリア・ドス・アンジョス教会」(1978年)を挙げておく。外壁をこの土地固有の赤土を混ぜ込んだセメントで仕上げ、屋根に藁を掛けられたそれは、屋根の十字架がなければとても教会にはみえない。せいぜい村の集会所といったたたずまいだ。彼女は、こうした簡素でその土地ならではの資材を活用した建築を「貧しき建築」と呼んだ。

「貧しい」という日本語にあまりいいイメージはないけれど、これはガロートの名曲「貧しき人々(Gente Humilde)」の「Humilde」なのだと思う。つまり「つつましい建築」といったところか。たとえば、北欧でよくみかえる赤い壁の家、あれも北欧の鉄分を多く含んだ土を焼き、ライ麦粉を混ぜて煮込むことでつくられた顔料で塗られた北欧ならではのいわば「貧しき建築」ということになる(伊藤大介『アールトとフィンランド〜北の風土と近代建築』参照)。カトリック教会をその土地の人びとの信仰のよりどころにするためには、ローマの大伽藍のようなものよりもむしろ、その風土にしたがった〝つつましい〟ものであるほうが相応しいと彼女は考えたのではないだろうか。

「生きる場所」としてブラジルを選んだリナ・ボ・バルディは、ブラジルの人びとが〝上機嫌〟でいられる場所をつくることでまた自分の「居場所」をもつくっていたのだと思う。

サンタ・マリア・ドス・アンジョス教会の模型

待機と飛翔

2017.1.1|art & design

あけましておめでとうございます。酉年にちなんで、先日美術館で出会った一枚の「鳥」の絵を。

畑中優 「意志*」 2011年

板・油彩 15.7×22.6cm

これは、仏文学者で音楽や美術にかんする著作も多い粟津則雄がかつて収集し、その後練馬区立美術館に寄贈した約100点の美術作品のうちのひとつで、いま開催中の『粟津則雄コレクション展〝思考する眼〟の向こうに』と題された企画展示のなかでもとりわけ目を引いた一枚である。粟津則雄は、こうした絵画を書斎の壁に飾り思索や執筆のあいまあいまに楽しんでいたという。「〝思考する眼〟の向こうに」というサブタイトルはそこからきているのだろう。

身を低くしてじっとたたずむ鴉のすがた。動きを止めたその身体は完全に背景に溶け込み、もはや区別もつかないほどだ。だが、その眼はというと、時がくるのをじっと待ちかまえる眼、待機する眼である。身じろぎひとつしないその身体を描きながら、同時に、画家の眼は、やがて時が満ち力強く飛翔する彼のすがたをたしかにとらえている。

* 画題は公式サイト上では「意思」となっているが、出品リストに準じ「意志」と表記した。

マリメッコ展 感想

2017.1.5|finland

Bunkamuraザ・ミュージアムで『マリメッコ展 デザイン、ファブリック、ライフスタイル』をみる。

時代の変遷とともに、マリメッコはどう変わり、また変わらなかったのか。そんなところを気に留めながら会場をみてゆく。

創業者であるアルミ・ラティア、そして初期のマリメッコを支えたヴオッコ・ヌルメスニエミは、たとえばワンピースのデザインひとつとっても直線的で素っ気なく、だが、そこがまた革新的に映る。それはどこか、男性/女性の区別がないフィンランド語の3人称を思い起こさせたりもする。

60年代から70年代になっても、アルミ=ヴオッコの路線は忠実に踏襲される。ワンピースのデザインは相変わらず直線的で素っ気ない。けれども、ヴィヴィッドな色彩やカラフルな図案を大胆に導入することでよりポップに、たっぷりと時代の気風を孕んだものになっているところがおもしろい。マリメッコで仕事する人たちは、そういう変えていい部分とけっして変えてはいけない部分とを十分に理解した上で、日々試行錯誤しているのではないか。

これは、去年マリメッコを特集した雑誌『MOE』のインタビューでお話ししたことでもあるのだが、マリメッコのデザインは一貫して〝大きい〟。ここで〝大きい〟というのはなにも図柄がデカいということではなく、おおらかで、自由で、のびのびとした拡がりをもっているという意味である。

たとえば、マリメッコと聞いてまず思い出されるであろうマイヤ・イソラの代表作「ウニッコ」。咲き乱れるポピーの花々は、布の上にあふれ、風に揺れ、ついには布をはみ出してどこまでも続いてゆくようにさえ見える。「ウニッコ」が、巷にあふれる凡庸な花柄とあきらかに異なる点はそこに、まさにその〝大きさ〟にある。繊細さや緻密さ、ツンと取り澄ましたような洗練よりも、重視されるべくは動感であり、ときにちょっと乱暴なくらいのエネルギーのほとばしりなのである。会場に並んだ図案の数々をみれば、なにもそれはマイヤ・イソラにかぎった特徴などではなく、現代にまで脈々と受け継がれてきたマリメッコのいわば〝伝統〟なのだということに気づくはずだ。マリメッコで仕事をしたデザイナーはたくさんいるが、デザイナーは違えども並んだ作品のすべてから共通して〝マリメッコっぽい〟としか言いようのないある種の〝匂い〟が感じられるのは、つまりそういうことなのだろう。

後半では、マリメッコで活躍したふたりの日本人、脇阪克二と石本藤雄が紹介されるが、マリメッコの〝伝統〟の上に日本人ならではの〝几帳面さ〟〝細やかさ〟を加味した彼らの図案のユニークさは、やはりマリメッコという磁場からしか生まれ得なかったいちがいない。

マリメッコというブランド名が、〝マリーのための服〟という意味をもっていることはよく知られている。では、「マリー」とは一体だれなのか? それはおそらく、社会で活躍するすべての女性の総称なのではないだろうか?(★)。それを身につけることで、自由に生き生きと活動的になれる洋服をマリメッコは一貫してつくり続けてきた。今回の展示をみて、1951年の創業以来、こうした〝社是〟に一点のブレもないことにあらためて感嘆するとともに、なるほどフィンランドの街路ですれ違うマリメッコの衣服を身につけた女性たちがみな一様に堂々としている理由がわかった気がした。

(★)マリメッコのMariについては、公式サイトによると創業者アルミ〈Armi〉のアナグラムとのことです。フィンランドのえつろさん、情報ありがとうございます。。

円波

2017.4.13|art & design

恩地孝四郎の「円波」。中国で出会った、池の桟橋で洗濯をする少女の姿を木版画にしている。戦後は丸や四角を思いきって配したような抽象的な作風に変化してゆくが、これが制作された昭和14(1939)年はちょうどその過渡期にあたる。

乱暴に、画面下から上へと屈折しながら延びた直線の先にはヴィヴィッドな青と黒、幾重にも重なった白い楕円…… すでに片足と言わず、抽象の沼にズブズブはまり込んでいるようにぼくには映るのだけど、みなさんにはどうだろう。じつはこの作品には元になったスナップ写真が残されていて、それを見るかぎりかなり忠実に再現されているのだが、平凡な風景も彼の目にはこんなふうに抽象化されて見えていたのかと思うととてもふしぎに面白い。

ゴブラン

2017.4.26|art & design

体調がよくなかったので、予定を変更して『19世紀パリ時間旅行〜失われた街を求めて』と題された展覧会を練馬区立美術館でみる。

とはいえパリ、ことさら19世紀のパリについては不案内ゆえ、まずはフランス通のオーナーがやっている地元のカフェに立ち寄ってから行くことにする。その店へは高校のころ、ということはつまり大昔にときどき行っていたのだが、その後アンティークショップになり、また最近になってカフェが再開されたのを機にちょくちょく行くようになった。ちょっと話題をふると、かつてパリで<遊んでいた>頃の思い出をまじえつつ、カウンターにグラスを並べるように次から次へとさまざまなエピソードを取り出しては聞かせてくれるのがうれしい。サヴィニャックのコレクターとしても著名なオーナーは、羨ましいことにパリの、かつて「ゴブラン織り」で栄えたあたりにちいさなアパルトマンを所有しているという。

美術館でいまから120年くらい昔のパリの景観を描いた銅版画を観ていたら、オーギュスト・ルペールという作家のその名も「ゴブラン界隈」という作品をみつけた。3人の男女が工場らしき建物の屋上でなにやら作業している。背景には、細長い煙突が幾本か煙を吐いているのが見える。パリというよりは戦前の東京の下町、本所あたりの景色のようでもある。しかしなにより、話を聞いていったおかげでそれまで縁も所縁もなかったゴブランという街がちょっと親しみのある場所に感じられたのが愉快だった。ゴブランの絵がありましたよ --- こんどオーナーに教えてあげよう。--- オチはないです。

生誕150年記念・藤島武二展@練馬区立美術館

2017.8.25|art & design

展覧会ではいつも、お気に入りの〝この一枚〟を探す。多少趣味と合わない点があったとしても、たいがい一枚くらいは「ちょっとこれいいかも」と思える作品はあるものだし、なにより〝探す〟眼をもつことでぼんやり眺めているときよりもずっとよく絵が見えてくる、少なくともそんな気になれるところがいい。

このあいだの休日、家の用事の合間をぬって練馬区立美術館で開催中の『生誕150年記念 藤島武二展』を観てきた。藤島武二は「白馬会」の結成当初からのメンバーのひとりであるが、じつは彫刻家だったぼくの曽祖父も同じく創立メンバーのひとりだった。そんなこともあって、とりあえず「白馬会」関連の展覧会にはできるだけ足を運ぶようにしているので、今回もさほど期待せずに観に行ったのだが、これが思いのほか楽しかったのである。〝この一枚〟のつもりが、気づけばあれもこれもという感じになっていた。

そこで、ふだんはあまり几帳面に書かない性質(たち)なのだが、気に入った絵をいくつかピックアップし感じたところをブログに書き残してみようと思った。

まずは、「白馬会」参加当初の作品から。

「池畔納涼」

「池畔納涼」1898(明治31)年

油彩・カンヴァス

東京藝術大学所蔵

この絵に惹かれたのは、もちろんいまが耐えられないほどの夏の盛りだからということもある。エアコンがなかった時代の人びとは、こうやって水辺にくつろいだり夕涼みに出かけたりすることでなんとか暑さをしのいでいたのだ。

さて、場所はどこだろう? うっすら睡蓮の葉らしきものが見えるので、やはり上野の不忍池だろうか。時間はわからないが、もはや日中のような強い日差しはそこに感じられない。水面を渡る風が柳の葉をそよそよと揺らしている。地面を覆う夏草はふっくらと生い繁り、時折、ちいさなバッタがぴょこんと飛び出してきそうだ。鉄製とおぼしき脚をもつベンチは、ずいぶんと横に長い。そしてよく見ると、真ん中の仕切りは曲線の装飾になっていてしゃれている。夏の宵には、このベンチに入れ替わり立ち替わりさまざまなひとがやってきてはしばし涼をとって過ごすにちがいない。

描かれたふたりの少女の姿もまた印象的である。着物のことは詳しくないが、いかにも夏らしい色合いの涼しげな装い。女学生らしきふたりは、この場所に来てもうずいぶん時間が経つのだろう、ひとしきりおしゃべりも済み、いまはめいめい好き勝手に過ごしている。ひとりは、うちわを静かにあおぎつつベンチに腰掛けなにやらぼんやりと考えごとをし、もうひとりはその傍に立って本を読んでいる。そしてそんな様子から、かえってふたりの気のおけない間柄が察せられる。

初期の藤島武二は、同郷の先輩であり、また恩人でもある黒田清輝から多大な影響を受けた。じっさい、この作品全体を覆う淡いトーンからは黒田らが日本にもたらした<外光派>の影響がみてとれる。その靄ったような色調は水分をたっぷり含んだ真夏の日本の空気を感じさせるとともに、昼と夜との、会話と会話との<間>(あわい)の平和なひとときをこれ以上ないほどよく表出している。

「糸杉(フラスカティ、ヴィラ・ファルコニエリ)」

1908(明治41)年

油彩・板

ポーラ美術館蔵

「糸杉(ヴィラ・ファルコニエリ)」

1908-9(明治41-42)年

油彩・板

石橋財団ブリヂストン美術館蔵

会場に、「糸杉」を描いた絵が2枚あった。どちらも5年間のイタリア留学中に描かれた作品である。留学といっても、文部省の給付金によってようやく実現したこのフランス・イタリア留学に出発するとき、すでに藤島武二は38歳になっていた。若いとはいえない。それでも、念願のヨーロッパの地に降り立った彼はとても興奮していたはずだ。どちらも小さな絵だが、思い切って離れて見てみる。すると、まっすぐ天にむかって伸びる糸杉の、けっして日本ではお目にかかることのできない独特のフォルムがより際立って見えてくる。面白いなァ、ほんとうにイタリアに来たんだなァ、そんな思いで彼はこれを描いたのではないか。未知の風景を前にして、このとき藤島武二の「眼」は青年のそれに戻っている。

「カンピドリオのあたり」

「カンピドリオのあたり」1919(大正8)年

油彩・カンヴァス

大阪新美術館建設準備室蔵

これもイタリア留学時の作品。とはいえ、スケッチをもとに帰国して10年後に完成させた大作である。縦長の絵は二幅対になっている(これは右側)。まるで掛軸の油絵バージョンといったところ。縦長の画面を生かすように、建物に挟まれた長い階段を見上げる構図。階段はというとずっと先、空へと伸びている。そしてこの空の、なんという青さ! 画面の中で占める割合はけっして大きくないながらも、この鮮烈な青の効果はものすごい。10年間の<熟成>を経て、彼がイタリアで目にした「青」はよりいっそう青さを増し、輝いている。

「台南聖廟」

「台南聖廟」1933-35(昭和8-10)

油彩・カンヴァス

宮崎県立美術館

イタリアの「青」に対して、台湾を旅した藤島武二をとらえたのは聖廟の壁の「赤茶色」だった。もはや建物のかたちなどどうでもいい、赤茶色の質量だけが重要なのである。このシンプルかつ大胆な構図を見てふとぼくは、代々木の切り通しを描いた岸田劉生の作品を思い出した。

岸田劉生「道路と土手と塀(切通之写生)」

岸田劉生「道路と土手と塀(切通之写生)」1915(大正4)年

油彩・カンヴァス

東京国立近代美術館

垣根にはわせた朝顔を背景にたたずむ女性。黒目がちで、そして首は細く長い。しばらく見ているうち、朝顔の背景は次第に装飾的ななにか、たとえば壁紙のようにも見えてくる。そうなると、これはもう完全に<ラファエル前派>の世界である。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ「Venus Verticordia」

1864-68年

藤島武二は、この「婦人と朝顔」を出品した際、キャプションに<装飾用>という但し書きをつけたという。ラファエル前派の画家たちが、タブローにとどまらずステンドグラスや壁画、タピストリーなどの装飾美術にも積極的に取り組んでいたこと、また、この作品を発表する前後、彼がラファエル前派やアールヌーヴォーを模したような装丁や挿画の仕事を数多く手がけていたことを思えば、この絵を描いた当時、彼は明治後期の日本にあってラファエル前派のような装飾美術の可能性をみていたのかもしれない。

そして、装飾的表現を効果的に配した肖像画はより洗練さを増し、20年後の作品「東洋振り」でひとつのピークを迎えることになる。

「東洋振り」

「東洋振り」1924(大正13)年

油彩・カンヴァス

個人蔵

まず、タイトルの「東洋振り」とはなにか? キャプションの英訳を見たら、「Orientalism」となっていた。なるほど。

ところで、藤島武二は、ルネサンスのイタリア絵画にみられる横向きの女性の肖像に触発されてこの作品を構想したという。じっさい、会場には「ピサネルロ『ジネヴラ・デステの肖像』模写」も並べて展示されていた。周到に準備がなされていたようだ。西洋画とがっぷり四つで取り組んできた藤島武二が、より<東洋らしさ>を意識し、西洋画との融合をめざしたのがこの作品ということになる。日本ならではの、アジアならではの西洋画の創造。

それにしても、この一枚の絵につめこまれた情報量はハンパない。すでに触れたような「横向きの女性像」というルネサンスのモチーフに加え、奥行きを欠いた平面的な装飾と立体的な人物を一枚の画面の上に構成するやりかたは、たとえばクリムトを連想させたりもするし、手にした団扇に描かれた花々はアールヌーヴォーの世界ともそう遠くない。本の装丁や絵葉書のイラストなど幅広く手がけ、「白馬会」のメンバーの中でもデザイン的な才能で抜きん出ていた藤島武二らしい。自分が時間をかけてインプットしてきたものをこの一枚のなかで昇華させようと試み、また、その「たくらみ」はなかば成功しているようにみえる。

チャイナドレスを身につけた聡明そうな横顔の少女は、豊かな黒髪が印象的である。黒髪を見慣れたぼくらですらそうなのだから、もし西欧のひとが見たらその印象はより強烈なのではないか。モデルは日本人らしいが、当時の最新モードであった「中国趣味(シノワズリー)」をさっそくとりいれているあたり、絵葉書のデザインにミュシャの作風を巧みにとりこむなどしていた藤島武二の時代をとらえる眼のたしかさが感じられる。なお、大正時代に文人や芸術家を虜にした「シノワズリー」については、川本三郎『大正幻影』(岩波現代文庫)にくわしい。

晩年の藤島武二は海を、とりわけ日の出や日没前の海をひたすら描きつづけている。そこに描かれた海や空は、一周巡って、ふたたび柔和で微笑むような光と色彩にあふれていた。

──

練馬区美術館での『生誕150年記念 藤島武二展』は9月18日[月]まで。その後、鹿児島(鹿児島市立美術館)・兵庫(神戸市立小磯記念美術館)に巡回予定

八王子で佐伯祐三の青空とコッペパンに出会う。

2017.10.31|art & design

なんとなく風邪気味で熱っぽくもあり迷いはしたのだけれど、朝、体温を測ったら35°Cだったので八王子まで行ってきた。はじめての八王子。古くから栄えた土地だけに、街のあちらこちらには商家や近代建築がまだ残っていて東京の真ん中とはひと味ちがう風情がある。

わざわざ八王子まで出向いた理由はというと、八王子の駅から歩いて12、3分の場所にある八王子市夢美術館で開催中の展覧会『昭和の洋画を切り拓いた若き情熱・1930年協會から獨立へ』がどうしても観たかったからである。こういう「地味なことこの上ない」企画は一期一会、観られるときに観ておかないと後々悔しい思いをすることになる。ところで、「八王子市夢美術館」をカタカナに直すと「エイトプリンスドリームミュージアム」となってサンリオっぽくなるね、どうでもいいけど。

展覧会は、わざわざ来た甲斐があったという「地味いい」内容で満足。くわしいことはここでは触れないけれど、「1930年協會」はもともと佐伯祐三、木下孝則、小島善太郎、里見勝蔵、それに前田寛治という五人の若い画家が自分たちの作品の発表の場として1926(大正5)年5月に結成した芸術団体であった。とくに決まった主義主張はなく、ただ1920年代の前半、いわゆる〝狂騒の20年代〟を芸術の都パリで修業したという一点でのみつながっている友愛的なグループだったという。その後、「獨立」へとつながるさまざまなドラマがあるのだが、面倒なので割愛する。ただ、名前に掲げた「1930年」に開催された第5回展をもって活動にピリオドが打たれたのは、偶然とはいえまるではじめから終幕を知っていたかのようなふしぎな気分を催させる。

さて、チラシを手にとってみる。メインビジュアルに採用された作品はというと、佐伯祐三「リュクサンブール公園」1927(昭和2)年。たしかに「地味いい」企画にはまさに似つかわしいとはいえ、アイキャッチ的な華やかさという点ではどうにもたよりない作品である。ところが、さすがというか、実物をこの目でみるとやはりとてもすばらしくいい絵なのだった。

まずひとつは、画面の構成がきっぱり無駄がなく気持ちのいいところ。絵の勉強をしたわけではないのでよくわからないが、要はこういうことなのではないか。白線で強調したように、画面下に三角形があり、その頂点からタテに伸びてた線が画面を中央で左右に2分割している。舗道を散策する人びともまた、道の真ん中ではなく三角形のそれぞれの辺の上に置かれているため、こちらの目線は自然とそれぞれの線が交わる一点に収斂する。ただの風景画のようでいて、整然として理知的な印象をあたえるのはまったくこの周到な画面構成あってこそだろう。パリの公園に、まるで神社の参道のような静かで清らかな空気が漂う。

そしてもうひとつ。佐伯祐三のパリといえば、ぼくの印象はとにかく「どんより曇った空」であった。そして、そのためいつもどこか暗く冷たい感じがある。ちなみに、ぼくはほぼ毎日夢を見るのだけれど、どういうわけか夢に登場する世界はいつもきまって佐伯の描くパリのように曇っている。我ながら、病んでいるなァ。

ところが、である。この「リュクサンブール公園」のパリはめずらしく青空が顔をのぞかせているのである。全体の印象はいつもの「佐伯風」なので、「わぁ、青空だァ」と驚いてしまった。とはいえ、そこは佐伯のこと全開の青空というわけにはいかない。それは、薄曇りの隙間に透けてみえる青空であり、さらにご丁寧にも黒々とした梢の切れ間に恥ずかしげに顔をのぞかせた青空である。ふだんあまり気持ちをおもてに出さないひとが、なにかの拍子にふともらした微笑みのようで、ぼくはきょうこの一枚の絵を観れたことでなんだかとてもうれしくなってしまったのだった。

帰り道、駅の近くになつかしいたたずまいのパン屋をみつけた。純喫茶もいいが、こういうレトロなパン屋を街の片隅にみつけるとついうれしくなって入ってしまう。「布屋パン店」というその店は、なんと大正11(1922)年ごろの創業だという。それはまさに、佐伯祐三ら1930年協會の面々がパリの空の下、若い情熱をカンバスにぶつけていたころである。そんな偶然もまたうれしく、バターとジャムを塗ったフカフカで素朴なコッペパンをおみやげに買う。

26.6.2018

2018.6.27|art & design

府中市美術館で「長谷川利行展 七色の東京」。

府中の美術館は近隣の小学校の団体鑑賞が多いが、あらかじめ予定をウェブサイトで確認しておけばかち合うことはない。今回は、昼休みの時間帯を狙ってゆく。

利行は、猛烈なスピードで三原色を散りばめて一枚の絵を仕上げたという。実際、そんな荒々しさにまず目を奪われるが、その一方で、そこになんとも言いようのない繊細な詩情が流れていることに驚かされる。利行は、若い頃まず短歌の世界で頭角をあらわし、後になって詩作にも興じた「言葉のひと」である。それだけに、直観的に置かれたように見える色ひとつひとつにも、じつは利行なりのきっぱりとした論理というか文法があるのかもしれない。「フォービスム」というひとことで括るには、あまりにも多才なひと。

会場の最後に飾られた一枚は、死の前年に描かれた「荒川風景」という作品。その「透明さ」はたじろくほどである。繊細な心を隠す鎧のような厚塗りはもはやなく、利行の存在はその風景の中にすっかり溶けてしまっていた。

帰りは、そんなことをつらつら考えながら20分弱の駅までの道のりを歩いたのだが、さすがに連日の仕事疲れでボロ雑巾のようになっているからだに30度を超える炎天下はこたえた。不本意ながら、駅のチェーン店にかけこみ薄いアイスコーヒーで生き返る。

乗り換えの新宿駅のコンコースで古本市が開かれているのを見つけ、ちらっと覗くつもりが気がつけば1時間半の滞在。

29.08.2018-31.08.2018

2018.9.2|art & design

◎ 29.08.2018

すっかり宿題(日記)をためこんでしまった。

宿題といえば、子供のころはいつもきまって8月31日に泣きながら、深夜までかかって片づけたものである。〝体罰フリー〟なあの時代、宿題をやらずに始業式に出るというのは、指を詰めさせられても仕方ないくらいの覚悟を必要とした。いまは、宿題を出さなくてもたいして叱られることもないと聞いたのだがほんとうだろうか? それに、だいたい新学期じたい最近では9月1日にスタートすると決まっているわけではないらしい。おなじエリアでも、学校によっては8月の最終週から始まったり、9月から始まったりとバラバラなのだとか。

そんなに長く生きたつもりもないが、それでも「宿題は8月31日の深夜に泣きながらやるもの」という「あるあるネタ」がもはや通じない世の中になっている。

◎ 30.08.2018

つい先日のこと、赤坂の迎賓館で藤田嗣治の絵を観てきた。もともとは、昭和10(1935)年に当時銀座にあった洋菓子店「コロンバン」の天井画として制作されたものだが、戦後その6点すべてがここ迎賓館に寄贈された。じつはここしばらく、ぼくはとある関心から戦前の「銀座コロンバン」についてずっと調べている。その関係で、どうしてもこの一連の藤田の天井画をいちどこの目で見ておきたかったのである。

6枚の絵にはそれぞれ、リンゴの樹、オリーブ、樫の木、ポプラの木、葡萄、それに柳がロココ調の淡い色彩で描かれ、四季の移ろいや田園風景とともに母子や恋人たちの様子が優雅な筆致で表現されている。そのボンボンのような甘美さは、本場のフランス菓子にこだわった「コロンバン」の店内を彩るにふさわしい。以前見た古い写真では、これらの作品は天井画といっても客席の真上にではなく、客席の両サイドに3枚ずつ窓の上に角度をつけて飾り付けられていた。パノラマではないものの、どの作品もおなじように絵の上1/3ほどが絹糸のような雲がたなびく水色の空になっているのは、目の端にはいったとき、空が頭上に広がっているような視覚的効果をあたえるのを狙ってのことだろう。

藤田は、この作品を描き上げる2年前の昭和8(1933)年、いったんパリでの生活を切り上げ帰国している。帰途、藤田はブラジル、アルゼンチン、ペルーといった南米各地に立ち寄りそこで多くの刺激を受けているが、なかでも強い印象を受けたのはメキシコの壁画運動だった。藤田によれば、当時メキシコでは国がベテラン、新人にかかわらず巨大な壁画の制作を画家に依頼し、国民が知らず知らずのうちに芸術に触れるような機会を生み出していたのだった。いわゆる「パブリック・アート」である。

帰国した藤田は、経済的理由もあるが、なにより「不調和不整理の見本」ともいうべき東京に美意識を根づかせるべくパブリック・アートとしての壁画を熱心に制作するようになる。そして、昭和9(1934)年のブラジル珈琲宣伝販売所(銀座・聖書館ビル)を皮切りに、日本各地の百貨店や小売店を舞台に巨大な壁画作品を発表してゆく。コロンバンの天井画もまた、そうした一連の流れのなかで制作されたものである。

コロンバンとしても、ちょうどこの昭和10年はひとつの「節目」にあたる年だった。当時、銀座にあった店舗ふたつのうちひとつを閉め、銀座6丁目の角(現在アバクロがあるところ)の本店にすべてを集約することにしたのである。ついては、よりお菓子は本格的に、客席は豪奢にする必要があり、オーナー門倉國輝とも親しかった藤田嗣治に6点の天井画の制作を依頼したのだった。藤田としても、知らず知らずのうちに客が目にすることになるカフェの天井画の制作依頼は、パブリック・アートという点においても願ったり叶ったりだったろう。

戦前の一時期、多くの芸術家や実業家たちがこの絵の下でコーヒーを飲み、お菓子を楽しんでいたと思うと、もうそれだけで時代のざわめきが聞こえてくるようにさえ感じられるのだった。

◎ 31.08.2018

お店を開けて、その日最初のお客様が感じのいいひとだと、その日1日とてもよい日になりそうで気分よいスタートが切れる。きょうがまさにそんな日だった。なので、開店間もない時間に足を運んでくださるお客様は、ぜひ通常の2割増しくらいの笑顔でお越し願えればと思います。

そして9月8日[土]のアアルトコーヒー庄野さんとのイベント「ミステリと、アアルトコーヒー」お席が半分ちょっと埋まってきました。お早めに。ミステリとか知らなくてもぜんぜん楽しめるイベントになると思いますのでぜひ。すでにお申し込みのお客様からは、庄野さんと岩間がふたりで喋っているところを眺めるのが楽しみという声もいただいております。まあ、たしかにレアな光景にはちがいない。ご希望なら一緒に記念写真も撮りますよ。笑

心の磁針

2019.4.7|art & design

あるところで、日本画家の東山魁夷はこう書いている。--「私は北方を指す磁針を、若い時から心の中に持っていた」。

なるほど、じっさい若き日の魁夷が留学のため目指したのはドイツのベルリンだったし、その後50代もなかばにさしかかってから向かったのは、さらにより北方に位置する北欧であった。

とりわけ、北欧への旅は彼に得難い経験をもたらしたようだ。魁夷は静かな興奮とともに、こんなふうに綴っている。「あんなに遠い北の国であるのに、異郷というものではなく、私の心の最も深いところにある親しい風景--あの旅で感じたのは郷愁ではなく、私を郷愁に誘う根元的なものとの巡り合いであった」。

心のコンパスに導かれるようにして北欧を訪れた魁夷は、そこで自分にとって外なる風景ではなく、自分の「心の最も深いところ」に横たわる内的な情景、原風景と出会う。よほど思いがけない体験であったのか、その日々を「名残惜しい旅であった」と回想しつつ彼は文章を結んでいる。

この文章をはじめて読んだとき、ぼくは、ああなるほど、そういうことだったのか、と思わず膝をたたいた。というのも、夏より冬を、あたたかく湿った海風よりは丘を渡る乾いた風を、スパイスの効いた目の醒めるような料理より淡白な、ウシのようにいつまでも食べていられそうな料理を好むぼくもまた、魁夷にならえば、心の中に「北方を指す磁針」を持つ者ということになるからである。わかりみが深い、というやつだ。

いま、初めてフィンランドの地を訪ねた日のことをぼくは思い返している。空港から外に一歩踏み出した瞬間、思わず口をついて出たのは、--「空気が、うめぇええええ」という感想だった。

それは、文字通りヘルシンキの空気が東京のそれと比べて澄んでいるということであると同時に、長い時間とともに心の底に降り積もった「澱(おり)」が静かに吐き出され、浄化されてゆくような清涼感といったものでもあった。たしかに、その旅の途中で出会ったひとや味、風景、それらはどれも自分にとって好ましいものではあったけれど、フィンランドが自分にとって特別な土地として位置づけられることになったのは、なによりあの色も形もない「空気」のおかげといって過言ではない。魁夷のことばを借りれば、ぼくもまた自分の「心の最も深いところにある親しい風景」とそこで出会ったのだ。

その日から、早いものでこの4月でまる20年の月日が流れた。人生はくるくると、いまも落ち着く気配はないけれど、心のコンパスの針だけはあいもかわらずピタリと「北」を指している。

え:東山魁夷「スオミ」昭和38(1963)年

アルヴァ・アアルトのつくりかた

2019.4.17|art & design

なんやかんやがあって、葉山ではなく、けっきょく東京ステーションギャラリーでみることになった「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」展。

じつを言うと、ぼくにはアアルトの建築をこの目でみたくてフィンランドに行ったようなところがある。じっさい最初に訪れたのも、アアルトの美術館があるユヴァスキュラという街だった。ユヴァスキュラは、アアルトが建築家としてのキャリアをスタートさせた場所でもある。いま店に飾っているポスターはそのとき手に入れたものだ。

そんなわけだから、アアルトについて書かれたものもこれまでそれなりに読んではきたつもりなのだが、そのくせ、ぼくの「建築」にかんする知識はほぼゼロに等しい。設計図など眺めてもちんぷんかんぷん。せいぜい、縮小コピーして部屋に飾ったらさぞかしカッコイイだろうなぁなどと思うくらいだ。だから、建築家の展覧会に出かけて大いに刺激を受けたとか、感動したなんてことはまずない。そのかわり、スプーン一杯分くらいの「ああ、そっか」という発見があればもうそれでじゅうぶんに満足だったりする。

さて、そんなぼくにとって、今回の東京ステーションギャラリーでの展示の印象をまとめると、時代とともに変化を遂げるアルヴァ・アアルトの建築スタイル、いってみれば「アルヴァ・アアルトのつくりかた」といったところか。

最初、若き日のアアルトの心をとらえたのはイタリアやギリシャといった南欧の古典主義的なスタイルだ。「ないものねだり」とでも言おうか、北欧のひとはたいがい「南」にあこがれるようだ。たしか、イタリアでテンションが爆上がりしてしまい、同行した家族を放置したまま行方をくらましてしまったのはシベリウスだった。

その後、より都会のトゥルクに出たアアルトは、そこでエリック・ブリュッグマンと出会う。ブリュッグマンは、当時北欧的なデザインの代名詞として「スウェディシュ・グレース」と呼ばれていた繊細かつ洗練された意匠で人気のあったひとだ。

ところで、他人の中の「才能」を真に見抜くことができるのは、じつはまた同じように「才能」のある人だったりする。小澤征爾の盟友で、映画『男はつらいよ』主題歌の作曲者としても知られる山本直純の青春時代の有名なエピソードにこんなのがある。

山本と小澤は、ともに同じ齋藤秀雄の門下生として将来を嘱望されていたが、ある日山本は小澤にこう言う。「お前は世界に出て、日本人によるクラシックを成し遂げろ。俺は日本に残って、お前が帰って来た時に指揮できるよう、クラシックの土壌を整える」。アアルトが、「ブリュッグマンよ、お前はスウェディッシュ・グレースでてっぺんをめざせ。俺は機能主義に行く」と言ったかどうかは定かでないが、1927年のトゥルク新聞社の社屋で、アアルトは突如「機能主義者」に変身する。それは、銀行マンのようなカチッとしたスーツ姿がトレードマークだった友人が、ある日突然B-BOYのようなスタイルで待ち合わせ場所に現れたくらいには衝撃的だった、たぶん。

だがしかし、機能主義の世界にはル・コルビジェという「元祖」がいる。機能主義で食っていこうと思えば、いつかラスボスを倒す覚悟で挑まねばならない。それに、機能主義者を名乗るにしては、アアルトは人間が、そしてなにより自然が好き過ぎた。つまるところ、機能主義者になれなかった男、それがアアルトなのではないか。

けれども、それがかえって「アアルトらしさ」を育んでゆくのだからおもしろい。じっさい、より機能主義の道を極めたところで、あるいはコルビジェの影に隠れてしまったかもしれない。こうしてアアルトは、赤い煉瓦や白い大理石といったおよそ機能主義とはかけはなれた素材を思う存分に使い、ぼってりした要塞のような壁の内側にまるで「巣穴」のような心地よい居場所をつくってゆく。

アアルトのアトリエではたらいた経験をもつ武藤章は、つぎのように言っている。「アアルトの建築はフィンランドの建築である。しかし、アアルトの建築といえばふた言目にいわれるこの言葉を、単に、アアルトの建築を土着的な、郷土民芸的な建築であるというふうに解釈するとすればそれは曲解である。そうではなく、フィンランドなくてアアルトの建築は考えられないし、今日のフィンランドの文化はアアルトを欠いては考えられないという相互依存性こそ、その言葉の持つ真の意味と考えなければならないだろう」(『アルヴァ・アアルト』鹿島出版会、1969年)。

1999年4月のある日、アアルトが設計した「フィンランディア・タロ」でコンサートを聴き終え、なにげなく振り返ってみれば、澄み渡った青い夜空を背景に横たわる純白の建物が目に飛び込んできた。それは、まぎれもなくフィンランドの旗の色であった。

さらば、「味」のないおじさん。

2019.4.28|art & design

「おじさん」になってもうずいぶんと経つというのに、いっこうに「おじさん」であることに慣れないのはどういうわけか。それは、おそらくぼくに本来「おじさん」が備えていてしかるべき属性--渋さとか、社会的地位とか、一家の大黒柱としての自覚だとか--が圧倒的に欠けているせいではないか。いつまでも、こんな水面をふわふわと漂う「藻」みたいなおじさんではいけない。なんかよくわからないが、とりあえず「味」のあるおじさんをめざすべきなのではないか、ただただそんなふうに焦燥にかられる今日このごろなのである。

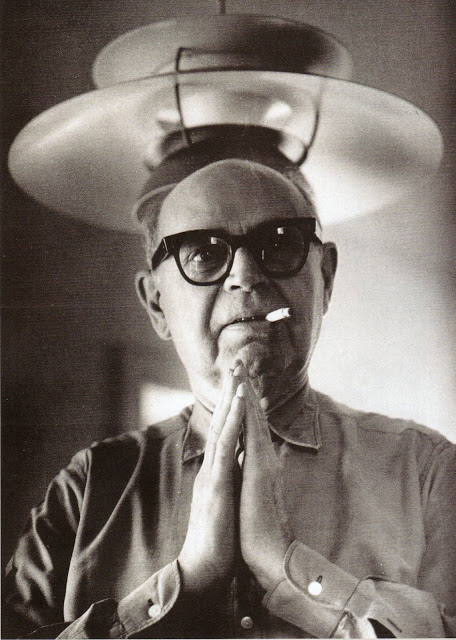

そんなある日のこと、手元に届いたばかりのインテリア誌をパラパラとめくっていたら、ポール・ヘニングセンを被写体にしたなんとも味わいのある肖像写真が目に飛び込んできた。

ポール・ヘニングセンといえば、ダイニング・テーブルの上に浮かぶUFOのようなフォルムがうつくしい照明器具「PHランプ」の生みの親としてあまりに有名なデンマークのデザイナーである。したがって、その肖像写真の中に彼の代表作ともいえる「PHランプ」が写っているのは当然だろう。だが、しかし、その構図は完全にどうかしている。それは、禿げ上がった彼のあたまの上にのった「笠」のようだし、神妙な面持ちで手を合わせるその姿はまるで昔話の「かさじぞう」である。そして口の端には、なぜか短くなったタバコをくわえたままだ。

とはいえ、この写真のなかのポール・ヘニングセンには「味」がある。じっさいのところはわからないが、目を離すとラジオやら時計やら、そんな手近のメカを片っ端から分解してしまう少年の面影が透けてみえる。きっとその茶目っ気のあるポーズのせいにちがいない。そして、そんな「工作」に没頭した少年時代が、光をコントロールするために何枚もの羽を組み合わせたあの「PHランプ」のかたちを生み出したのではないか、思わずそんな想像さえしてしまうほどだ。

ところで、ヘニングセンにかぎらず、デンマークの偉大なデザイナーや建築家にはこういう「味」をもったおじさんたちが少なくない。もしもデンマークのデザイナーのポートレイトばかりをあつめた写真集があったら、ぼくはきっと大喜びで買ってしまうことだろう。眺めているだけで楽しいし、あるいは「味のあるおじさん」になるための参考書としても役立つかもしれない。

一見したところ柔和そうだが、そのじつ揺るぎない美意識を感じさせるのは「Yチェア」の作者ハンス・J・ウェグナー。スマートで、ちょっとスノッブなたたずまいのポール・ケアホルムに、知的な印象のフィン・ユール。白衣を着せて、難解な数式をたくさん書いた黒板の前にでも立たせたらさぞかし似合うことだろう。

アルネ・ヤコブセンといえば「セブン・チェア」や「スワン・チェア」で知られるデンマークを代表するデザイナー/建築家だが、トレードマークの蝶ネクタイとパイプを手にしたその一分の隙もないスタイリングは、まさに彼の作品から放たれる世界観と合致する。そしてたぶん、自信家にちがいない。

それにしても、この「味」はいったいどこからやってくるのか。彼らデンマークの「味のあるおじさん」たちについてひとつ言えることがあるとすれば、それは、彼らの風貌とその作品とは見事に調和しているというということだろう。それを、ここで「世界観」と言い換えてもいい。そう考えてあらめて写真を見直してみると、彼らが身につけている洋服や手にしている小物、部屋に置かれた家具など、そうしたものすべてが同じひとつの世界観をもって調和していることがわかる。つまり、ここで言う「味」はある人物の風貌のみならず、その人物をとりまく空間や時間をもふくめて醸し出されているものであるにちがいない。

もうちょっとわかりやすい例で話そう。色つきのガラスのコップ、プラスティックのシャンデリア、ところどころ破けた合皮のソファー、ヤニのこびりついた天井………… これら ひとつひとつはなんでもない、むしろどちらかというとマイナス要素さえ感じさせるアイテムといえるが、それらを「豪奢」の昭和的解釈という世界観の下ひとつの空間に並べてみるとアラ不思議、そこには「純喫茶」と呼ばれるレトロで愛すべき「味」のある磁場が立ち現れる。おなじように、アルネ・ヤコブセンはふつうのネクタイではなく蝶ネクタイ姿でなければならないし、肖像写真の中のポール・ヘニングセンは物憂げに頬杖をついてではなく、おどけたポーズで、もちろん口の端にはタバコをくわえていなければならない。

ことほどさように、「味」のあるおじさんをめざすぼくにとってなにより重要なのは「世界観」であることがわかった。で、次の問題なのだが、どこに行けば買えますか? 世界観。

日本発アメリカ経由フィンランド行き

2019.5.26|art & design

◎ チャールズ&レイ・イームズ「LCW」1946年

このあいだ、東陽町にあるギャラリーA4(エークワッド)で「イームズハウス:より良い暮らしを実現するデザイン」と題された展示をみたのだが、展示された作品のなかにチャールズ・イームズとその妻レイがつくったプライウッドの椅子、通称「LCW」をみつけ、懐かしい友人と再会したような気分になった。

ちょっと調べると、チャールズ・イームズはとてもフィンランドにゆかりのある人だということが分かる。たとえば、彼は特別研究員としてミシガン州にあるクランブルック美術アカデミーに在籍していたことがあるが、このとき校長を務めていたのはフィンランドの建築家エリエル・サーリネンであった。それどころか、雑誌に掲載されたチャールズの作品に目をとめたサーリネンみずからが呼び寄せたのだった。

そのエリエル・サーリネンといえば、1910年代にフィンランドがロシアから独立する前後に活躍した建築家である。おそらくフィンランドに行ったことがあるひとならば、サーリネンが設計した4体のロン毛の巨人が光る球体を抱えて立っている「ヘルシンキ中央駅」の建物に一度は足を運んでいるにちがいない。活躍した時期が時期だけに、フィンランドに残された彼の建物は「ナショナル・ロマンティシズム」と称される民族主義的な、ちょっと大仰な作風のものが多い。そのためなんとなく「昔のひと」といったイメージがあったのだが、新天地アメリカに渡ったサーリネンは、こんなふうに新しい才能をいち早く見い出す名伯楽として活躍していたのだ。ちょっと意外な、しかしうれしい発見。

さらに、イームズはそのクランブルック時代にサーリネンの息子エーロと出会い、意気投合する。1940年にはMOMA主催の「オーガニック家具デザイン」コンペに共同で出品、6部門中2部門でグランプリを獲得している。エーロは、その後デザイナーとしては「チューリップチェア」や「ウームチェア」など、また建築家としては有名なジョン・F・ケネディ空港のTWAターミナルを設計するなどしてイームズとともにアメリカの「ミッドセンチュリーモダン」の黄金期を築いてゆく。

もうひとり、イームズの人生に影響をあたえたフィンランド人を挙げるとすれば、それはアルヴァ・アアルトである。

1920年代、アアルトは家具職人のオット・コルホネンとともに新たな「曲げ木」の技術開発に取り組む。「L-レッグ」と名づけられるその積層合板を用いて木を曲げる技術は、椅子の脚のみならずテーブルや棚にまで応用されアールトの家具のトレードマークになるが、それ以上にフィンランドではもっとも身近な自然素材でありながらそれまで家具には不向きとされてきた白樺の利用価値を高め、コストダウンを図ることに成功したのは画期的な出来事といえる。とりわけ、アアルトがみずから設計したサナトリウムのためにデザインした安楽椅子「パイミオチェア」は、この曲げ木の技術をふんだんに使用したユニークな作品となっている。

はたしてイームズはアアルトに会ったのだろうか? すくなくとも、アアルトが「フィンランド館」のデザインを手がけた1939年のニューヨーク万博には足を運んだはずである。とにもかくにも、この文章のはじめに書いたイームズの「LCW」は、こうしたアアルト家具の延長線上に生まれたと言われている。

◎ アルヴァ・アアルト「パイミオチェア」1931-32年

二十数年前、最初このイームズの椅子と出会ったぼくは、まずいわゆる「木の椅子」とは異なるモダンなその造形に惹かれ、次いでそれが「木を曲げる」ことでわずか5つのパーツからできていると知りビックリしてしまった。そしてそこからアアルトの存在を知り、関心は俄然「北」へと移ったのだった。つまり、日本発アメリカ経由フィンランド行き。

好きなものが好きなものと、さらにまた別の好きなものとつながって、何もなかったところに思いがけない像を結ぶ。ちょっと大げさだが、生きていて楽しいと感じるのはこうした「思考の星座」が少しずつ自分のなかに増えてゆくときだと思うのだ。

六本木の空中で「ムーミンと日本人」について考えた。

2019.6.13|finland

日本人のムーミン好きは筋金入りである。

毎年のように展覧会が開かれ、またテレビや映画が公開され、それこそ関連グッズは数知れず。そして今年3月には、埼玉県飯能市に「ムーミンバレーパーク」もオープンした。

実際、世界で6億ユーロにも達するというムーミン関連の売上全体のうち、なんとその46%を占めるのが日本市場なのだそうだ(日本における「ムーミン」関連のライセンスを管理するフィンテック・グローバル社のプレスレリースより)。これはなかなかすごい。「日本はムーミンのドル箱」説をリアルに体感できる数字である。正確にいえば、「ユーロ箱」だが。

しかし、なぜこうまでも日本人はムーミンの世界に魅了されるのか。そこには、「かわいい」だけではない、なにか日本人にハマる独特のツボがあるのではないだろうか。

そんななか、今週の日曜日(6月16日)まで六本木の森アーツセンターギャラリーで「ムーミン展」が開催中されている(この後、大分、金沢、名古屋を巡回)。

正直またかと思わないでもないが、いままでと一味違うムーミン展とのうわさを聞きつけ足を運んでみた。平日とはいえ、場内はいつもながらの混雑ぶり。そして、ざっと見渡しただけでも、いかにこの国では幅広い年代の男女からムーミンが愛されているのかがよくわかる。

すでに何度か観たおぼえのある原画が並ぶなか、思わず足が止まったのは白い紙に黒いペンで描かれた数枚の「ぞっとする話」の素描である。「ぞっとする話」は、『ムーミン谷の仲間たち』に収められている一編。

怯えたように振り向くホムサの目線の先には、草むらから鎌首をもたげてじっとこちらの様子をうかがう数匹のヘビの姿が…………。しかし、はたしてそれは実際にヘビなのだろうか。あるいは、もしかしたら草むらに生い茂る植物がそんなふうに見えているだけなのか。

ああ、そうか、トーベ・ヤンソンはこの「気配」をこそ描きたかったのか!

それは、なにかのきっかけで不意に自然の中にたちあがる気配。トーベは、かたちをあたえることで見えない「気配」を可視化しているのではないか。見えるものにではなく、見えない気配にこそホムサは怯えているのだ。

そう考えると、ムーミンやその仲間たちもまた同じように「気配」ということになる。ぼくらはつまり、深い森の中にひそむ目に見えないものの存在を、トーベが描いたキャラクターを通して見ているわけである。

なんだか話がややこしくなってしまったが、それはぼくら日本人にとっては小泉八雲の怪談や水木しげるの漫画や、あるいは宮崎駿のアニメを通してよく知っているものとたぶん何も変わらない。もともと日本人は、そうした「気配」にかたちをあたえることでその存在を認め、共存してきた民族なのだ。子供に限らず、大人までもがすんなりとムーミンの物語の世界に入ってゆけるのは、じつはそうした背景ゆえなのだと思う。

その一方、トーベのアトリエの蔵書の一部として展示された本のなかに、小泉八雲をふくむ日本の民話集があったのも興味深い。日本の物語の世界観は、トーベにとってもまた親しみのあるものだったのかもしれない。

こんなふうに「ムーミンと日本人」について思いめぐらしていたら、今回の展覧会の最後のパートは「日本とトーベとムーミン」と題されたまさにタイムリーな特集展示になっていた。

そこでは、ムーミンの原画とおそらくそこから何かしらの影響を受けたと考えられる浮世絵とが並べて展示されており、なかにはビックリするほど似通った構図のものもあった。

いまにもパパを飲み込まんとする巨大な波濤や海から塔のように突き出た島々、雪をかぶって折り重なる山々といったムーミン谷の景観は、トーベが幼少時代から見慣れたフィンランドの景観とは明らかに異なる。どこかで目にした浮世絵の世界が、トーベのイマジネーションを刺激し、ふくらんでいったとしてもなんの不思議もない。

とはいえ、図録に収められた町田市立国際版画美術館の学芸員・村瀬可奈さんの解説によれば、両者の関連についてはいまのところ推測の域にとどまっているようだ。今後の研究を待ちたいところ。

学術的な裏付けはともかく、ぼくら日本人がムーミンの世界に知らず知らず浮世絵の世界を感じ取り、親しみを抱いていたとすれば、だが、それはなんだかとても愉快なことじゃないだろうか。おそらく今年2019年が、日本とフィンランドとの外交関係樹立100年のメモリアルイヤーだということから発案されたコーナーなのだろうが、こういう掘り下げなら大歓迎。どんどん掘っていってほしい。山室静氏をはじめ日本にムーミンを紹介した「功労者」たちをパネルで紹介していたのもとてもよかった。

また、今回の「ムーミン展」では、大島依提亜さんが装丁を手がけた図録が素晴らしい。見たところは、図録というよりは一冊の本。ちなみに、moiのシナモンロールが取り上げられた『世界のかわいいパン』(パイインターナショナル)のブックデザインもたしか大島さんの手によるもの。

この図録、なによりB6の上製本という形がよい。ふつうの図録だと保管するのにも場所を取ってしまいひと苦労だが、単行本と同じサイズなのできれいに本棚に収まるのだ。もちろん、他にもかわいい会場限定グッズがたくさん溢れており、意志の弱いひとは確実に身ぐるみ剥がされるので要注意。

ルート・ブリュックの生命樹

2019.6.18|art & design

◎ 草むらの鳥 1956年

東京ステーションギャラリーでフィンランドの陶芸家ルート・ブリュックの展覧会を観る。去年の春くらいだったか、日本=フィンランド外交関係樹立100年を記念した催事のラインナップのなかにその名前を見つけて以来、ずっと心待ちにしていた。

ルート・ブリュックの作品についていえば、目黒区美術館の「フィンランドの陶芸 芸術家たちのユートピア」展でもいくつか実際に目にする機会があったが、やはりこれだけまとまった数の作品を一挙に観るとただただ圧倒される。まるで、ひとりの芸術家の一生を一気に追体験するかのような濃密な時間であった。

◎ お葬式(部分)1947年ごろ

会場入ってすぐは、ルート・ブリュックがアラビア製陶所の芸術部門の一員として本格的に創作活動を開始した1940年代の作品が数多く並ぶ。隠しテーマがあるとすれば「母とその郷里である東カレリアへの追慕」だろうか。

モチーフの多くは、草花や鳥といった自然、農村のおだやかな日常風景、そして素朴な信仰心からなっている。鳥の造形の愉しさ、結婚式やお葬式といった人生の節目を通して語られる死生観、カリフラワーやスズラン、それに花嫁衣裳を彩る淡雪のような釉薬の白がうつくしい。

ルート・ブリュック自身はスウェーデンの生まれだが、母アイノの故郷は東カレリアの町ソルタヴァラで、幼いルートもそこでたびたび夏を過ごしていたという。ラドガ湖の入江に位置するソルタヴァラは、深い森に抱かれたうつくしい町で、教会も多く信心深い人びとが慎ましく暮らす、そんな土地柄であったようだ。ラドガ湖に浮かぶ島には、有名なフィンランド正教会のヴァラモ修道院がある。

ルートが60年代に製作した作品に、「イコン」と題されたいくつかの黄金のレリーフをみつけた。これなどは、彼女が自身の中に流れる東カレリアの血を強く意識したものだったのではないか。

よく知られるように、しかしこの土地には哀しい物語が付随する。1944年、「継続戦争」と呼ばれるソ連との国境線をめぐる戦いの末に、フィンランドはソルタヴァラを含む東カレリア一帯を奪われてしまうのだ。一見すると愛らしい作風が目立つが、二度と愛する故郷へ帰ることが叶わない母の悲しみを重ねるとき、これらの作品のひとつひとつが大切な思い出を閉じ込めた郷愁の小箱のように感じられなくもない。

興味深いことに、ルート・ブリュックと同じ時期にアラビア製陶所に在籍したビルゲル・カイピアイネンもまた、幼いころ夏の休日をたびたびソルタヴァラで過ごしたのだという(注)。言われてみれば、たしかに郷愁という点で、そのふたりの作風にはどこか共通するところがあるように思われるのだが。

◎ 蝶 1957年

ふたつめのパートは、蝶類の研究者であった「父フェリクスの思い出」がキーワードだ。

色とりどりの蝶々や蛾をモチーフにした箱状の陶板が壁面いっぱいに並べられた様は、さながらたくさんの標本に囲まれた学者の書斎そのものである。幾何学模様のおもしろさ、ふしぎさ。その多様性の渦に圧倒されながら、ある秩序に即して分類することで世界が一定のリズムで動き出す。50年代後半のこの一連の作品が、その後の巨大なモザイク作品につながってゆくことは明らかだ。

◎ 木 1978-80年

黒く鬱蒼とした巨大なモザイクによる壁画「木」(1978-80)は、ロマンティックでエモーショナルな感情を母から、厳格で理知的な思考法を父から受け継いだルート・ブリュックにしか生み出し得ない、まさに渾身の作といってよいだろう。

ひとつひとつのパーツは幾何学形の、レゴブロックのようなものの組み合わせでありながら、それらがまとまり大きなひとつの塊となるとき、それはわっさわっさと葉が生い茂り、どこまでも伸び拡がっててゆく強靭な「いのち」の営みを感じさせる。その根はきっと地下深く延び、国境を超えてあの東カレリアのなつかしい土地まで続いているにちがいない。ただの木ではない。これは生命樹である。

ルート・ブリュック展、繰り返しになるが、ひとりの芸術家をめぐる壮大なドラマだった。圧倒された。

(注)ウルフ・ホード・アフ・セーゲルスタード『現代フィンランドデザイン』形象社

北欧の灯りは、ごちそう。

2019.7.24|art & design

北欧の建築家やデザイナーが手がけたうつくしい照明作品の数々を紹介した「北欧の灯り」展が、いま新宿パークタワーのギャラリー1にて開催されています(主催:九州産業大学 小泉隆研究室・日本フィンランドデザイン協会・リンビングデザインセンターOZONE)。

今回紹介されているのは、ポール・ヘニングセン、コーア・クリント、ヴィルヘルム・ラウリッツン、アルネ・ヤコブセン、フィン・ユール、ヨーン・ウッソン、ハンス・J・ウェグナー(デンマーク)、グンナール・アスプルンド、エリック・ブリュッグマン(スウェーデン)、そしてアルヴァ・アアルト、ユハ・レイヴィスカ(フィンランド)の計11人の作品。

各作家の紹介のほか、現地で実際に使用されている様子を撮影した写真パネル、そして代表作のいくつかは実物も併せて展示されているので、その器具が実際に光を放ち、「生きている」様子を感じることができるのはありがたいところ。また、ダイニングや書斎、教会など、写真を通じてその器具がどのような目的をもってつくられたのか理解することもできます。

そして、とりわけ面白いのは、代表的な照明器具の断面がどのようになっているのか、それを実物大であらわした模型が展示されている点です。いわば、北欧デザインの照明の解剖図。

北欧デザインの照明器具には、光源(電球)が直接目に入らないよう配慮されたものが少なくありません。ポール・ヘニングセンの有名な「PH5」や「アーティチョーク」などはまさにその典型と言えます。

北欧でそのようなかたちが好まれることについて、東京タワーや東京駅のライトアップでも知られ、1960年代に単身でフィンランドに渡り照明デザインを学んだ経験をもつ石井幹子さんは、冬の長い北欧に生きる人たちは日本人ほどには「強い」光に慣れておらず、極度の明るさには疲れてしまうのではないかと説明します。実際、断面図の模型をつうじてヘニングセンの「PH5」や「アーティチョーク」を見ると、いかに彼が光源からの光をコントロールするのに腐心しているか、まさにあの作品はあのかたちでなければならないのだということが手に取るように分かります。ぜひ、これは実際に会場で見ていただきたいと思います。

さらに、北欧の人たちが蛍光灯を嫌い、間接照明を好む理由について、石井幹子さんはこのように言います。フィンランドのひとは一人で過ごす時間をとても大切にするため、ひとつの部屋の中にも新聞が読めるような十分な明るさをもつ場所と同様、ぼんやり物思いに耽ったりゆったり心を落ち着かせるのにふさわしい程度の明るさをもつ場所を必要とするのだ、と。

北欧の人たちにとって、「光」とは実用一辺倒の昼間の明るさを確保するためのものである以上に、キャンドルやたき火の炎のような心のぜいたく、ごちそうなのではないかとあらためて考えました。

いつか、北欧のさまざまな「光」を訪ね、ただただ愛でるというツアーを企画してみたいですね。夢は広がります。

──

ところで、今回は初めての試みとして「遠足」と称しFBページとTwitterを通じて一緒に行ってくださる方を募集、あつまった総勢5人でわいわいと展示を見学し、カフェでお茶を飲みおしゃべりして過ごしました。

初対面にもかかわらず話題が尽きることはなく、話はなぜか北欧から岐阜、そして沖縄へ。結果、それぞれがおすすめする「おいしい沖縄みやげ」というお役立ち情報をゲットしましたので、ここでみなさんにシェアしたいと思います。

1. ちんすこうショコラ・・・ちんすこう×ビターなチョコレートの相性が◎

2. 天使のはね・・・軽い食感の塩せんべい。定番のおみやげに飽きた人にオススメ。

3. ROYCE'石垣島の黒糖チョコレート・・・北海道みやげのイメージが強いが意外な刺客。

また機会があれば、こういう「遠足」企画も楽しいですね。ご参加くださったみなさま、ありがとうございました。

石井幹子『フィンランド 白夜の国に光の夢』。ぼくのバイブルのひとつです。フィンランドはもちろん、北欧デザイン、とくに照明について知りたい方は必読。

フィンランドの天使の飾り皿

2020.5.9|finland

天国への扉。

陶芸家ヘルヤ・リウッコ=スンドストロム Helja Liukko-Sundstrom は、フィンランドの名門窯アラビアARABIA社の芸術部門に在籍、陶板による飾り皿を数多く世に送り出したことで知られています。

なかでも、彼女にとってウサギと並ぶ大切なモチーフのひとつが「天使」。じっさい陶芸作品のみならず、一連の「天使」を描いた作品からは何冊かの絵本も生まれています。

天国への扉と題されたこの作品で、まず目を引くのはなんといってもその青色のうつくしさ。

白夜をしずかに包む大気の青、冬の夜空の澄みわたった青……。南欧の広場の文化に対し、しばしば北欧は室内の文化などといわれます。冬の長い北欧では、どうしても人びとの意識は内にこもりがちです。しかしそんな暮らしの中でも、部屋の壁に飾られたこの陶板をちいさな窓として、フィンランドの人たちはつねに外界を近くに感じることができるのかもしれません。

さらに、9センチでも15センチでもなく、12センチ四方というその大きさにも注目。壁面を飾るにも、手に取って眺めるにもちょうどいい、その考え抜かれた絶妙なサイズ感に、この陶板作品がロングセラーとして愛されてきた理由を見いだすことができるように思います。

ひょいと壁に掛けたり、また外したりできる手軽なアート作品として、ヘルヤ・リウッコ=スンドストロムの飾り皿はおうちで過ごす日々の暮らしにそっと寄り添っています。